Теории социально-экономических экосистем: закономерности и тенденции развития

Автор: Аликаева М.В., Асланова Л.О., Шинахов А.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 3 (85), 2020 года.

Бесплатный доступ

Генезис интеграционных процессов на микро-, мезо- и макроуровнях современной деятельности субъектов хозяйствования свидетельствует о наличии концептуально новых уровнях развития, базирующихся на активном использовании ресурсного потенциала, интеллектуального капитала и цифровой трансформации. Практика показывает, что нестабильность на определенных рынках влияет на комплементарные сегменты социоэкономического пространства и обуславливает необходимость поиска путей взаимодействия, позволяющих функционировать как единый «организм» для достижения синергетического эффекта и агрегированного укрепления устойчивости к внешним детерминантам. Своеобразной структурой синергетического взаимодействия власти, бизнеса, технологических лидеров и социально-экономических субъектов региона выступает социально-экономическая экосистема. В условиях неравномерного развития территорий возникает необходимость в процессе принятия управленческих решений опираться на существующие сообщества экономических агентов, основываясь на системной теории. Устранению разрозненных процессов управления, достижение стратегических целей социально-экономического развития региона способствует использование теории социально-экономических экосистем. В рамках системного подхода представлены тенденции и закономерности развития социально-экономических экосистем. Основными задачами социально-экономической экосистемы является внедрение лучших практик для удовлетворения ежедневных потребностей элементов этой экосистемы. Поскольку экосистема находятся во времени и в пространстве, то у нее есть исторические, географические, этнические, политические и экономические границы. В нашем исследовании мы будем опираться на экономические и территориальные границы экосистемы.

Экосистема, социально-экономическое развитие, цифровизация, инновационные процессы, интеграция, коэволюция возможностей, неравномерное развитие территорий

Короткий адрес: https://sciup.org/140250981

IDR: 140250981 | УДК: 360 | DOI: 10.20914/2310-1202-2020-3-284-288

Текст научной статьи Теории социально-экономических экосистем: закономерности и тенденции развития

В условиях неравномерного развития территориальных образований имеющиеся традиционные экономические модели не позволяют в полной мере учитывать влияние «движущих сил» в долгосрочной перспективе, вследствие чего для повышения чувствительности таких моделей к внешним факторам они подвергаются различным трансформациям в методологическом аспекте и становятся более сложными в плане их применения на практике [1].

В современных условиях наблюдаются процессы, связанные с релевантностью использования инновационных ресурсов, стимулированию формирования новых путей развития хозяйства, обусловленные цикличностью и нестабильностью экономического роста,

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

необходимостью учета экологических факторов в производстве, увеличением социальных обязательств государства, сглаживанию неравномерности развития территорий и др.

Рассматривая подобные вопросы в контексте социально-экономического развития, в научной литературе и на практике можно встретить различные подходы решения проблем, основные положения которых базируются на таких тезисах, как инновационное развитие, цифровизация деятельности, экологичное производство, социальная ориентированность власти и бизнеса и т. д. Но при этом чаще всего перечисленные способы рассматриваются и прорабатываются по отдельности либо перекрестно, хотя их тесная взаимосвязь вполне очевидна.

Несмотря на имеющийся научный задел современной экономической теории (мысли), каждый финансовый кризис открывает новые «дыры» в традиционных концепциях хозяйствования, ориентированных в большей степени на абстрактные модели.

Такое положение побуждает к развитию новых подходов, максимально сокращающих разрывы между теоретической базой и практической реальностью. В качестве такого подходов была предложена теория экосистем, получившая в последние годы широкое распространение в экономических исследованиях.

Подобная концепция, ориентированная на тесную интеграцию различных компонентов образующих единую конструкцию, способна учитывать внутриформенные и межформенные взаимосвязи системообразующих звеньев, что позволит выстроить эффективную систему их коммуникации. Теоретико-методологические основы исследования теории социально-экономических экосистем.

Теоретико-методологические основы исследования теории социальноэкономических экосистем

Генезис социально-экономической экосистемы берет начало в неоклассической теории, которая акцентировала внимание на деятельности отдельных фирм в условиях рынка. Дальнейшее развитие данная дефиниция получила в институциональной теории, рассматривающей институты, как совокупности экономических агентов, следующих определенным правилам. Следующим этапом стала эволюционная экономическая теория, которая анализировала поведение популяций экономических агентов, обладающих возможностью трансляции основных характеристик из поколения в поколение [2]. Понятие «социально-экономическая экосистема» возникло как промежуточное между понятиями «экономический агент» и «рынок» [3–6].

В работах российских исследователей Ахмадеева Б.А., Моисеева Н.А., Гайсиной Д.В., Никоноровой А.В. рассмотрено содержание целей и задача экосистемы; экосистема как единица экономического анализа описывается в работах Карпинской В.А., социально-экономические экосистемы затронуты в работах Клейнера Г.Б., изучение инновационного характера затронуто в статьях Дорошенко С.В., Соловьевой Т.С., кроме того, различные аспекты данной концепции активно анализируются (используются) и в исследованиях зарубежных авторов [1; 7–15].

Анализ существующих подходов позволил констатировать, что экосистема – это своеобразная инфраструктура синергетического взаимодействия власти, бизнеса, технологических лидеров и социально-экономических субъектов для обеспечения его технологического развития. В отличие от экосистемы биологической указанную выше экосистему целесообразно рассматривать как фрактальную структуру, т. е. взаимосвязи главной системы повторяются внутри каждой подсистемы.

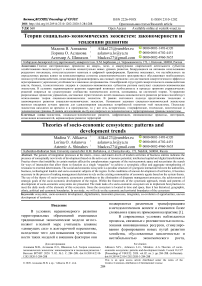

При этом считаем возможным сопоставления функциональных компонентов биологической экосистемы путем адаптации через призму социально-экономических ролей (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема взаимодействия звеньев в экосистеме [11]

Figure 1. The scheme of interaction of links in the ecosystem

Продуценты – класс «производителей», к данной группе целесообразно отнести государство и субъекты хозяйствования как институты, создающие общественные и частные блага;

Консументы – общество как потребитель создаваемых благ;

Редуценты – 1) экономические агенты, рециркулирующие производственные остатки, преследуя при этом экологические цели; 2) цифровые агенты, обеспечивающие информационные потребности участников системы; данный компонент можно (целесообразно) агрегировать в окружающую (экологическую) и информационную среды.

Взаимодействие звеньев (в форме классической диаграммы Венна) обеспечивает функционирование экосистемы, соответствующее «жизненно» важным свойствам, а именно целостности, самовоспроизводимости, устойчивости.

Существенную роль в обеспечении целостности экосистемы играет развитие информационных технологий, благодаря которым процесс интеграции деятельности ускоряется из-за повышения объема и скорости передачи и обработки информации. Рециркуляция использования ресурсов в производстве выступает своего рода «экологическим агентом», что позволяет обеспечить более эффективную воспроизводимость системы путем повторного использования материалов.

Важно отметить, что достижение первых двух свойств не гарантирует устойчивость системы в долгосрочном периоде, что, в свою очередь, может быть достигнуто в процессе так называемой коэволюции возможностей и способностей участников экосистемы [1]. Именно процесс совместного развития будет являться индикатором интегральности взаимодействия для всех компонентов и подсистем.

Экосистемы отличаются от традиционных способов взаимодействия и не образуют интегрированные иерархии, несмотря на выделение ключевого звена в рамках данной концепции, функционируют как совокупность взаимосвязанных и взаимодополняемых компонентов [13].

В процессе эволюции экосистем от биологических и бизнес-систем до цифровых, инновационных и платформенных [10] трансформировались роли и схема взаимодействия функциональных компонентов. Социальноэкономические экосистемы, как и прочие, обладают собственной спецификой, анализ чего позволит изучить закономерности ее развития.

Обсуждение

Социально-экономические экосистемы объединяют ряд особенностей взаимодействия в условиях инновационного развития: высокоэффективная экономика, обеспечивающая экономический рост и прогресс, максимизация конкурентных преимуществ, активное применение цифровых технологий, внедрение новых трендов развития. Соответственно, если мы говорим о новой концепции, необходимо преодолеть определенные этапы для трансформации от традиционных принципов функционирования. Факторами для такого перехода будут служить: инновационная активность, предпринимательская среда, экономическая продуктивность, уровень развития рынка труда, степень развитости использования интеллектуального капитала, степень равномерности развития территорий, уровень развития цифровой экономики. Причем можно интегрально оценивать все факторы с равной долей каждого из них в общем показателе, что позволит оценить уровень развития социально-экономической экосистемы в целом и по ее отдельным частям.

Прежде всего, СЭ экосистема – это концепция, позволяющая перейти на новый качественный уровень развития социоэкономического пространства, своего рода парадигма, характеризующаяся различными процессами и свойствами, а именно:

─ как эволюционный процесс: теория экосистемы требует новых качественных подходов к концепции экономического роста, ориентированных на качество и уровень жизни населения, включая новые переменные модели развития: основные потребности человека, интеллектуальный капитал, права человека, благополучие, участие в общественной жизни, политический, экономический, социальный, культурный прогресс;

─ как динамический процесс: адаптирует взаимодействие индивидуума и общества во времени и пространстве;

─ как многомерная концепция включает экономическую, социальную и научно-исследовательскую сферы;

─ как новый взгляд: охватывает все инновационные процессы, происходящие как на макро-, так и на микроуровне;

─ как процесс эффективного и справедливого распределения создаваемых благ.

Социально-экономическая подсистема отражает те же синергетические взаимосвязи, что и главная экосистема. Основными задачами социально-экономической экосистемы является внедрение лучших практик для удовлетворения ежедневных потребностей элементов этой экосистемы.

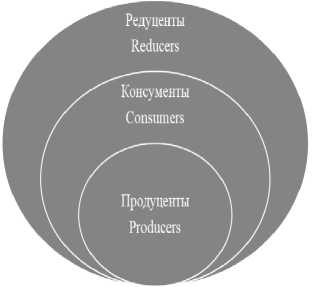

Представляет интерес и схема взаимодействия функциональных компонентов экосистемы в социально-экономическом аспекте (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема взаимодействия звеньев в социально-экономической экосистеме [1]

Figure 2. The scheme of interaction of links in the socioeconomic ecosystem [1]

Как видно из рисунка 2 взаимодействие выделенных компонентов в социально-экономической экосистеме отличается от классического (рисунок 1), тем самым в данном контексте акцентируется внимание на более тесную интеграцию звеньев. В предпринимательских экосистемах взаимодействие происходит в области соприкосновения компонентов системы, что указывает на наличие ограниченного ряда вопросов, требующих совместного решения.

Для сравнения, в социально-экономической экосистеме взаимодействие звеньев отражено в форме столбчатой диаграммы Венна, что, во-первых, свидетельствует о единстве всех решаемых вопросов в системе относительно компонентов, во-вторых, говорит о более перспективной возможности коэволюции способностей участников и, как следствие, повышении устойчивости системы в кратко-, средне- и долгосрочном периодах.

Такой подход также имеет высокий потенциал использования в социально-экономических исследованиях, направленных на сглаживание

Заключение

Хаотичность различных факторов, дифференцирующих потоки экономической активности и влияющих на развитие социальных систем требует усовершенствования подходов, используемых в социально-экономических исследованиях. Теория экосистем позволяет синхронизировать направления деятельности участников системы, выстраивая таким образом единую конструкцию функционирования, объединенную едиными системными целями и трендами развития.

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-010-00297).

Список литературы Теории социально-экономических экосистем: закономерности и тенденции развития

- Ахмадеев Б.А., Моисеев Н.В. Инновационная экосистема как ключевой фактор для экономического роста региона // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2016. № 4 (88). С. 145-153.

- Клейнер Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее // Экономическое возрождение России. 2019. № 1(59). С. 40-45.

- Moore J.F. Predators and Prey: A New Ecology of Competition // Harvard Business Review. 1993. May/June. Р. 75-86.

- Андросик Ю.Н. Бизнес-экосистемы как форма развития кластеров // Экономика и управление: труды БГТУ. 2016. № 7. С. 38-44.

- Дорошенко С.В., Шеломенцев А.Г. Предпринимательская экосистема в современных экономических исследованиях // Журнал экономической теории. 2017. № 4. С. 212-221.

- Клейнер Г.Б. Промышленные экосистемы: взгляд в будущее // Экономическое возрождение России. 2018. № 2(56). С. 188-197.

- Гайсина Д.В., Аболенцев А.В., Борухов С.А. Трансформация современных бизнес - моделей в сторону экосистем. URL: https://www.businessstudio.ru/upload/iblock/7eб / Гайсина.pdf (дата обращения 21.06.2020).

- Никонорова А.В. Создание инновационной экосистемы и повышение качества жизни в регионе // Вестник университета. 2018. № 10. С. 49-53.

- Карпинская В.А. Экосистема как единица экономического анализа // Системные проблемы отечественной мезоэкономики, микроэкономики, экономики предприятий: материалы Второй конференции Отделения моделирования производственных объектов и комплексов ЦЭМИ РАН (Москва, 12 января 2018 г.). Вып. 2. ЦЭМИ РАН Москва, 2018. С. 125-141.

- DOI: 10.33276/978-5-8211-0769-5-125-141

- Соловьева Т.С. Теоретические аспекты формирования и развития региональных социально-инновационных экосистем // Вестник НГИЭИ. 2019. № 3 (94). С. 84-93.

- Tunstall T. Reconciling Ecosystem Services with Economic Theory and Policy // The Solutions Journal. 2019. V. 10. №. 3. URL: https://www.thesolutionsjournal.com/article/reconciling-ecosystem-services-economic-theory-policy/ (дата обращения 12.04.2020).

- Yonatany M. Platforms, ecosystems, and the internationalization of highly digitized organizations //Journal of Organization Design. 2017. V. 6. №. 1. P. 2.

- DOI: 10.1186/s41469-017-0012-3

- Jacobides M. G., Cennamo C., Gawer A. Towards a theory of ecosystems // Strategic Management Journal. 2018. V. 39. №. 8. P. 2255-2276.

- DOI: 10.2139/ssrn.3218233

- Phillips M.A., Ritala P. A complex adaptive systems agenda for ecosystem research methodology //Technological Forecasting and Social Change. 2019. V. 148. P. 119739.

- DOI: 10.1016/j.techfore.2019.119739

- Owoyele B.A., Santuber J. Deep Values-Based Innovation Management of SDGs: An Institutional Theory Perspective // ISPIM Conference Proceedings. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), 2020. P. 1-28. URL: https://www.researchgate.net/publication/342004911_Values-Based_Innovation_Management_of_SDGs_An_Institutional_Theory_Perspective (дата обращения 12.04.2020).