Теория демографического перехода, как основа современных демографических исследований

Автор: Пинтаева М.Ю.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Социально-экономические аспекты развития современного государства

Статья в выпуске: 8 (63), 2019 года.

Бесплатный доступ

Предметом статьи является развитие в мировой науке и последующее проникновение в российскую литературу парадигмы «демографического перехода». Рассматривается основная (корневая) система понятий данной парадигмы, включающая соотношения рождаемости и смертности, а также дополнительные системы понятий, связанные с поведением групп населения в брачно-семейной сфере и в сфере миграции населения.

Методология, демография, демографический переход, второй демографический переход, третий демографический переход

Короткий адрес: https://sciup.org/140242131

IDR: 140242131 | УДК: 314.01

Текст научной статьи Теория демографического перехода, как основа современных демографических исследований

Демографическая сфера, как часть социально-экономической сферы общества, и демография как наука по своей древности и заслугам ничем не уступают экономической сфере и экономической науке, безотносительно к тому, считаем ли мы эту область знания частью экономики, или чем-то совершенно особенным.

В течение последнего столетия в этой области доминировала одна парадигма - «демографического перехода». Ей пытались составить конкуренцию некоторые авторы альтернативных (чаще всего политизированных или религиозных) концепций, но не преуспели. Зато в рамках самой этой парадигмы расцвели «сто цветов, сто школ», каждая из которых стремилась изобрести и зафиксировать в коллективной памяти научного сообщества, свой собственный «переход». В результате у современной демографии дорога одна, а «переходов» через нее много. Рассмотрим некоторые из них – представление об этом будет нам полезно в нашей работе, когда мы перейдем к анализу статистических данных.

Возникновение современной демографии и демографической статистики обоснованно возводится с Дж. Граунту (XVII ст.), который построил первую простейшую модель таблицы смертности, и тем самым открыл возможности для современного анализа и прогноза воспроизводства населения. Из известных ученых XVIII-XIX ст. вспомним Томаса Р. Мальтуса, который велик уже тем, что ничего не знал о толерантности, поэтому вполне адекватно предсказал печальную участь белой расы (разумеется – это наша современная интерпретация мальтузианства). В своем основном «Очерке о законе народонаселения» он обозначил три проблемы, ставших особенно актуальными в XX-XXI столетиях:

-

1) Из-за биологической потребности человека к продолжению рода, численность населения постоянно растет, пока есть для этого источники средств существования.

-

2) Народонаселение строго ограничено средствами существования.

-

3) Рост народонаселения может быть остановлен лишь встречными причинами, которые сводятся к нравственному воздержанию или несчастьям (войны, эпидемии, голод)1[1].

Когда некоторые марксисты, либералы и другие политики, не утруждая себя прочтением Мальтуса и анализом статистики народонаселения, бездоказательно отрицают его алармистские предсказания, не все понимают, что в борьбе с тенденциями, описанными Т.Р.Мальтусом столько же смысла, сколько и в борьбе с наступлением глобального потепления, похолодания, или нового ледникового периода.

Перейдем к ключевому вопросу данной статьи – о создании, распространении и доминировании парадигмы «демографического перехода».

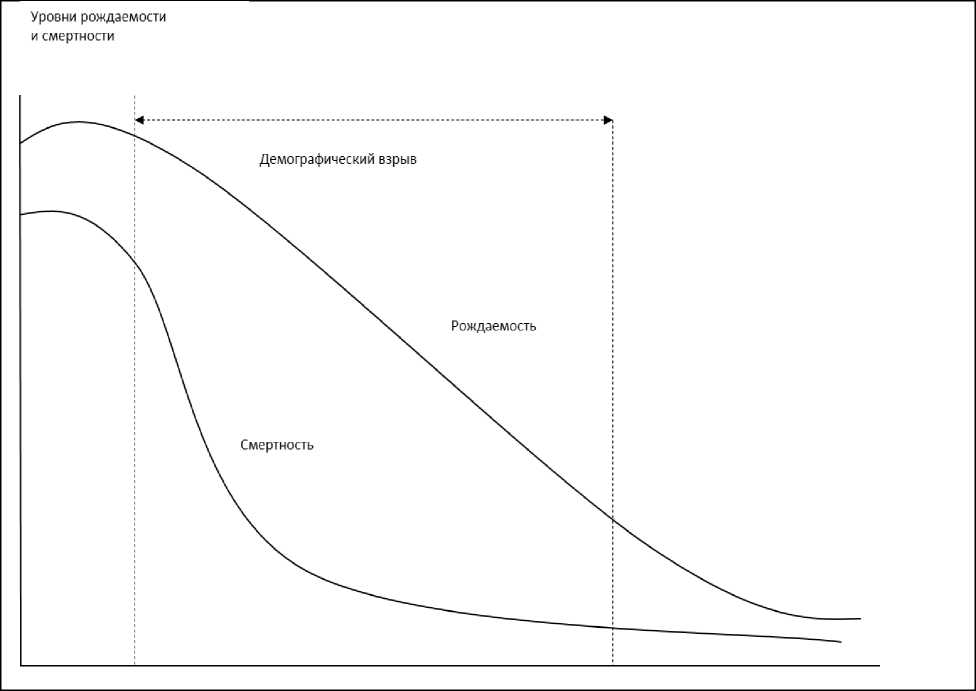

Этот термин был впервые введён в научное обращение американским демографом Ф. Ноутстейном в 1945 году2, хотя сходные идеи высказывались и раньше, в частности А.Ландри3. Сама концепция демографического перехода приобрела особую популярность позднее, в связи с демографическими изменениями, происшедшими после Второй мировой войны в странах «третьего мира». В результате значительного снижения смертности (на первых порах главным образом из-за успешных противоэпидемических мероприятий) и сохранения высокого уровня рождаемости в этих странах резко ускорился рост населения, что получило название демографического взрыва .

Было выяснено, что аналогичные изменения произошли в основном уже в XIX веке и в ныне экономически развитых странах, но в них резкое ускорение роста населения сопровождалось снижением уровня рождаемости и в конечном счёте стабилизацией роста населения. С другой стороны, достаточно быстрое снижение рождаемости наблюдается в настоящее время и в новых индустриальных странах, многие из которых (например, Турция) уже близки к завершению демографического перехода.

В концепции демографического перехода выделяются четыре последовательных этапа в демографической истории человечества. Обозначим коэффициент рождаемости через R(x), коэффициент смертности через S(x), тогда прирост коэффициента рождаемости будет R'(x), а коэффициента смертности будет S'(x).

На первом этапе обнаруживается меньшее снижение коэффициента рождаемости чем снижение коэффициента смертности (R'(x)>S'(x)), следовательно коэффициент естественного прироста максимален (прирост максимальный). Принято считать, что к 1925 г. данный этап пройден промышленно развитыми странами.

На втором коэффициент смертности снижается и достигает минимума (S'(x)=0,(min)), в то время как коэффициент рождаемости снижается быстрее коэффициента смертности (R'(x)

На третьем коэффициент смертности увеличивается (S(x) растёт) (вследствие демографического старения), а также замедляется снижение коэффициента рождаемости (R'(x) падает). К концу третьего этапа коэффициент рождаемости примерно равен уровню простого воспроизводства, а коэффициент смертности ниже уровня простого воспроизводства. (R(x) ≈ 2,1, S(x) < 2,1, где 2,1 — это уровень простого воспроизводства).

На втором коэффициент смертности снижается и достигает минимума (S'(x)=0,(min)), в то время как коэффициент рождаемости снижается быстрее коэффициента смертности (R'(x)

На третьем коэффициент смертности увеличивается (S(x) растёт) (вследствие демографического старения), а также замедляется снижение коэффициента рождаемости (R'(x) падает). К концу третьего этапа коэффициент рождаемости примерно равен уровню простого воспроизводства, а коэффициент смертности ниже уровня простого воспроизводства. (R(x) ≈ 2,1, S(x) < 2,1, где 2,1 — это уровень простого воспроизводства).

Рисунок 1. Схема демографического перехода (рисунок автора).

На втором коэффициент смертности снижается и достигает минимума (S'(x)=0,(min)), в то время как коэффициент рождаемости снижается быстрее коэффициента смертности (R'(x)

На третьем коэффициент смертности увеличивается (S(x) растёт) (вследствие демографического старения), а также замедляется снижение коэффициента рождаемости (R'(x) падает). К концу третьего этапа коэффициент рождаемости примерно равен уровню простого воспроизводства, а коэффициент смертности ниже уровня простого воспроизводства. (R(x) ≈ 2,1, S(x) < 2,1, где 2,1 — это уровень простого воспроизводства).

Наконец, на четвёртом этапе коэффициент смертности увеличивается (S(x) растёт), и становится равным коэффициенту рождаемости. (S(x)=R(x)) Процесс демографической стабилизации заканчивается. Таким образом, согласно данной теории, человечество проходит полный цикл от медленных темпов роста при высокой смертности, высокой рождаемости и молодом населении, к стабилизации при низких уровнях рождаемости и смертности и старом населении.

Сторонники теории «демографического перехода», считают, что в настоящее время развивающиеся страны находятся на 2—3 этапах, развитые — вышли на 4 этап, при этом во многих из них смертность превысила рож- даемость и наблюдаются отрицательные показатели естественного прироста населения.

Переход от высоких уровней рождаемости и смертности к низким и получил название «демографического перехода». Согласно такой периодизации, экономически развитые страны уже завершили демографический переход, а развивающиеся заканчивают второй и вступают в третий этап, то есть выходят из состояния демографического взрыва и приближаются к завершению демографического перехода. В большинстве публикаций Россия относится к числу стран, достигших 4 этапа демографического перехода.

Такова теория, которая приобрела характер глобальной парадигмы, и в настоящее время доминирует в российской науке и политике4. Среди российских ученых есть как беспрекословные сторонники данной парадигмы, так и те, кто считает ее основные тезисы ограниченно полезными или даже не пригодными для разработки прогнозов численности и структуры населения в России5.

Параллельно экспансии теории «демографического перехода» в научных, образовательных и политических институтах стран мира, появлялись дополнительные «переходы», как надстройки к основной парадигме. Одной из первых «параллельных надстроек» стала выдвинутая в 1971 году концепция «эпидемиологического перехода». Концепция эпидемиологического перехода — демографическая концепция, выдвинутая и развитая в статье американского демографа и эпидемиолога А. Р. Омрана «Эпидемиологический аспект теории естественного движения населения» в 1971 году6. В соответствии с концепцией, когда на смену преобладания экзогенных причин смертности приходит первенство эндогенных и квазиэндогенных, происходит радикальное изменение структуры смертности по причинам. Выделяется множество факторов эпидемиологического перехода, влияющих на уровень смертности и продолжительность жизни. Существует несколько классификаций этих факторов.

В частности, классификация А. Омрана выделяет следующие группы факторов:

-

• экобиологические (состояние окружающей среды, наличие болезнетворных агентов, особенности иммунной системы человека)

-

• социокультурные (экономика, политика, уровень жизни, питание, гигиена)

-

• медицинские (санитария, лечебные и профилактические мероприятия)

Как попытка дать адекватное теоретическое объяснение современной и будущей ситуации в семьях и брачности, возникла гипотеза «Второго демо- графического перехода», происходящего в Европе (сходные идеи выдвигаются также в рамках гипотезы о пятой фазе демографического перехода). Авторы концепции второго демографического перехода Р. Лестег и Д. Ван де Каа доказывают, что современная демографическая ситуация и главная её особенность — снижение рождаемости ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения — обусловлены принципиально иными причинами, по сравнению со снижением рождаемости во время первого демографического перехода (Lesthaeghe, van de Kaa 1986; van de Kaa 1987).

Основная идея, лежащая в основе концепции второго демографического перехода, была предложена в 1986 году. Ван де Каа (van de Kaa 1987) утверждает, что с середины 1970-х годов Европа вступила на новую стадию в её демографической истории. Он предполагает, что демографический переход XIX- XX столетия необходимо рассматривать как первый переход. «Неожиданные», «запутанные» изменения в демографической ситуации с середины 1960-х годов отметили начало второго демографического перехода. К этому времени уже закончился послевоенный всплеск рождаемости и утвердилась долговременная тенденция к снижению рождаемости. Четыре основных черты этого перехода, которого уже коснулись идеи «толерантности», следующие:

-

• переход от «золотого века» брака к его закату, то есть широкое распространение юридически неоформленных форм совместной жизни и альтернативных форм семьи.

-

• переход от детоцентристской модели семьи к индивидуалистически ориентированной «зрелой» паре партнёров с одним ребёнком.

-

• переход от превентивной контрацепции, предназначенной для предотвращения рождений ранних детей, к сознательному планированию рождения каждого ребёнка.

-

• переход от унифицированной модели к плюралистическим моделям се-мьи7.

Как мы видим, в отличие от основной концепции «демографического перехода», главными количественными параметрами были рождаемость и смертность, как много факторные процессы, «второй переход» резко сужает поле форм анализа до небольшого круга социальных явлений, присущих семьям в Западной Европе.

«Третий демографический переход (миграционный)» был предложен Д.Коулменом, который сформулировал проблему следующим образом: »Ес-ли всё случится так, как предсказывают прогнозы, и нынешние тенденции сохранятся до конца столетия, то, по-видимому, будут все основания говорить о третьем демографическом переходе, меняющем состав населения, а не только демографические показатели, с изменениями которых связывают первый и второй переходы. Если первый демографический переход выразился в изменениях уровней рождаемости и смертности, а второй - в изменениях сексуального поведения, организации жизни семьи и ее форм, то третий демографический переход затрагивает последний остающийся компонент, характеризующий население, а именно его состав. Низкие уровни рождаемости приводят к изменению политики в отношении миграции, а миграция, в свою очередь, оказывая влияние на состав населения. В конечном счете, она может привести к полному изменению этого состава и замене нынешнего населения населением, которое составляют либо мигранты, либо их потомки, либо население смешанного происхождения. И если нынешние тенденции сохранятся до конца столетия, то главным фактором, влияющим на характеристики населения, будет миграция, а не разница в рождаемости коренного населения и мигрантов8.

Таковы основные зафиксированные в современной демографической парадигматике «переходы», которых со временем может стать еще больше, поскольку данный термин превратился в стандарт теоретических исследований в социально-демографической сфере9. Некоторые из этих концепций будут в нашей дальнейшей работе темами для дискуссий, или базисными точками для объяснения некоторых эмпирических результатов. Многие из существующих разногласий относительно «демографического перехода» как глобальной теории и «локальных» теорий, более пригодных для России, вошли в демографическую литературу и стратегические разработки последних десятилетий10.

Список литературы Теория демографического перехода, как основа современных демографических исследований

- Мальтус Т.Р. Опыт о законе народонаселения. Электронный доступ: http://www.e-reading.club/book.php?book=150911

- Notestein F. W. Population. The Long View // Food for the World / Th. W. Schultz (ed.). - Chicago: University of Chicago Press, 1945. - P. 36-57

- Landry A. La révolution démographique. P., 1934;

- Кашепов А.В. Социальная политика: рынок тру-да и политика занятости. Социальная политика и социальное партнерство. 2006. №6-9. С.18-54

- Кашепов А.В. Россия в 2020 году: прогнозы численности населения и рабочей силы. Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2012.№2. С.7-12

- Омран А. Эпидемиологический аспект теории естественного движения населения // Проблемы народонаселения. О демографических проблемах стран Запада. М., 1977.

- Van de Kaa, D. J. (1978). Recent Trends in Fertility in Western Europe. NIDI-Working Paper, No. 11, Voorburg, NIDI (published under the same title as Pp. 55-83, in: R.W.Hiorns (ed), Demographic Patterns in Developed Societies, London, Taylor and Francis Ltd., 1980).

- Коулмен Д. Третий демографический переход. М.: Демоскоп. 2007. Электронный доступ: http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema05.php

- Кашепов А.В. Перспективные позиции России в мире в демографическом и трудовом измерениях. Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2010. Т.3. №3. с.45-56.

- Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России. К умной и нравственной экономике. Абрамова М.А., Агеев А.И., Аникеева А.С. и др. / Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. В 5 т. Москва. 2008. Том 1.