Теория институциональных и экономических дисфункций российской школы: ретроспектива и перспектива

Автор: Сухарев О.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 1 т.16, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье преодолевается сложившейся стереотип, согласно которому недооцениваются достижения отечественных ученых, обеспечивших возникновение и развитие современной теории институциональных и экономических дисфункций и создавших прикладные возможности теории дисфункций. Целью исследования является рассмотрение вклада современной российской институциональной экономической школы по формированию и развитию теории институциональных эффектов с акцентом на её наиболее инструментальный сегмент - теорию экономических и институциональных дисфункций. Методологическую основу исследования составляет экономическая теория институтов, положения современной теории институциональных эффектов, в частности дисфункций институтов, теории управления экономическими системами разных уровней сложности, а также сравнительный анализ, элементы математического моделирования и решения дифференциальных уравнений. Показаны инструментальные возможности теории дисфункций в процессе формирования управленческих рекомендаций, создан измерительный аппарат, позволяющий идентифицировать дисфункцию и применять ее для оценки качества институтов и экономических систем, определены возможности использования дисфункций в институциональном моделировании. С этой целью получено уравнение функции денежного обеспечения института, позволяющее исследовать связь монетизации института, качества выполнения им своих функций и его дисфункции. Конкретизированы отличия эффекта блокировки и дисфункции института, характеризующие их связь с такими категориями, как устойчивость, эффективность/неэффективность, качество институтов, и сформулировано представление о дисфункции как динамически изменяемом состоянии, в то время как эффект блокировки определяется в статике. В качестве основополагающих перспектив развития теории институциональных и экономических дисфункций выделено: 1) совершенствование аппарата измерения дисфункций; 2) оценка институциональной эффективности и функционального потенциала институтов, а также качества институтов и экономических систем; 3) моделирование дисфункций, в том числе на уровне связи с макроэкономическими параметрами. Развитие теории дисфункций и методического инструментария ее прикладного применения для анализа различных социально-экономических явлений составляет перспективу дальнейших исследований российской институциональной школы экономической науки.

Дисфункция институтов, дисфункция экономических систем, теоретические положения теории дисфункций, институциональные ловушки, "lock in" эффект, российская институциональная школа, развитие теории институциональных эффектов

Короткий адрес: https://sciup.org/147246828

IDR: 147246828 | УДК: 330.34 | DOI: 10.17072/1994-9960-2021-1-19-38

Текст научной статьи Теория институциональных и экономических дисфункций российской школы: ретроспектива и перспектива

Институциональная экономиче ская теория является высоко диверсифицированной областью современного экономического анализа. К настоящему времени она стала весьма популярной областью исследований во многих странах, включая и Россию. Современная институциональная школа рассматривает проблемы влияния различных институтов и правительственных воздействий в виде изменения правил на виды экономической де- ятельности. Теория дисфункций1, а также рассмотрение ловушечных состояний стали важными исследовательскими направлениями в рамках теории институциональных эффектов современной институциональной школы, в особенности российской1. Отметим сразу, что термин «дисфункция» широко использовался в медицине, затем был заимствован социологами при рассмотрении вопросов функционирования социальных институтов в широком ключе, а также бюрократического управления [2–4]. Однако к формированию теоретического направления, тем более применительно к экономике, это не привело. Причин этому было множество. В частности, видимо, никто не ставил такой задачи, а также применялся только описательный таксономический анализ функций в рамках структурно-функционального социологического подхода. Безусловно, сегодня можно точно говорить о том, что дисфункция институтов (институциональная дисфункция) и дисфункция различных экономических подсистем (экономическая дисфункция), а также проявления различных институциональных ловушек2, дающих

“ lock in ” эффект (блокировку)3, представляют собой два принципиально отличающихся подхода к исследованию влияния институтов на функционирование экономики.

Несмотря на то что в классических работах институциональной школы различным «институциональным эффектам»4 не уделялось большого внимания, рассматривались лишь отдельные из них [5–13], все более привлекательным в смысле анализа становится эффект дисфункции [1; 14; 15], блокировки (“ lock in ”) или ловушки [16–19]. Современная российская экономическая школа внесла ощутимый вклад в развитие теории институциональных эффектов по указанным двум направлениям [1; 14; 16].

Однако в отдельных работах [17; 18] институциональная ловушка сводится к дисфункции или наоборот, в связи с имеющейся их взаимосвязью5, говорится даже о возникновении дисфункций в форме ловушек. Подобные виды анализа, действительно, являются вариантом неверного прочтения и авторских метафор и толкований [18]. А ведь базовые работы четко поясняют, что «институциональная ловушка» [16] пред- ставляет собой устойчивую неэффективную норму, т. е. определена в статике, к тому же требует уточнения двух категорий – устойчивости и отдельно критерия эффективно-сти/неэффективности, так как с точностью до него она может быть идентифицирована. Таким образом, определение ловушки вне этих двух понятий просто невозможно и является риторическим упражнением описательного характера. В связи с этим многие явления стали описательно некорректно подводить под термин «институциональная ловушка», не понимая смысла «ловушечно-го состояния»; размножилось число таких весьма необоснованных исследований, в основном классификационного содержания. Измерительный аспект, свойственный базовым работам, не был востребован и не развивался. А путаница и сведение ловушки к дисфункции благодаря тому, что указывались лишь отдельные расстройства функций как одна из причин, приводящих к ловушке, ослабили анализ и того и другого эффекта. Еще более необоснованно выглядело объяснение дисфункций посредством образования институциональных ловушек, которые являются в принципе не частыми явлениями институциональной структуры, в отличие от дисфункций, которым в определенной степени подвержена большая часть институтов и экономических подсистем. Если в ловушке делается акцент на устойчивую неэффективность, которую трудно преодолеть, и требуются для этого значительные издержки, по сути сохраняющие следование именно неэффективной норме (хотя изначально понятие эффективности института точным методом или критерием не определялось [16]), то дисфункция представляет расстройство функций различного вида, снижение качества работы правила и не имеет линейной связи с эффективностью. Иными словами, более высокой дисфункции может отвечать и относительно большая эффективность, нежели меньшей дисфункции, при которой эффективность может оказаться значительно ниже. Наличие дисфункции какой-то глубины однозначно не гарантирует возникновения эффекта блокировки (ловушки).

Описание дисфункций также требует измерения степени расстройства функций, что обусловило создание аппарата измерения и оценки дисфункций, помимо классификации их видов и выявления по некоторому набору критериев [1; 14; 15]. Но представление об экономической дисфункции вводилось сразу в динамическом ракурсе [14], причем отмечалась связь лишь с частью эффективности – адаптивной эффективностью, при этом вопрос проведения параллели с общей неэффективностью социально-экономической системы оставался открытым, хотя негативное содержание самой дисфункции ассоциировалось по крайней мере с невысокой эффективностью1.

В связи с набирающим силу институциональным анализом, включающим в виде предмета изучения дисфункции и ловушки, целью настоящего исследования выступает не только обзор состояния названных новых направлений российской институциональной школы, но и демонстрация перспективы анализа дисфункций. Далее остановимся на теории дисфункций как направлении в институциональной теории и отдельно рассмотрим перспективы развития теории дисфункций.

ТЕОРИЯ ДИСФУНКЦИЙ

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

П од институциональными эффектами понимаются особые состояния, вызванные взаимодействием институтов или иных факторов, которые являются специфической характеристикой функционирования институтов или создают таковую. В институциональной теории обнаружен целый набор подобных эффектов [1; 16]. Однако наиболее важный эффект из всего набора – это потеря, либо неисполнение, или же снижение качества исполнения необходимых функций, которые обеспечиваются конкретным правилом, что и понимается как дисфункция [14].

Поскольку институциональная теория, несмотря на значительное число направлений исследований, тем не менее, имеет большую трудность в виде обоснования передаточного механизма экономической политики [6; 7; 20], потребность в теоретической конструкции и наборе методов, из нее вытекающих, позволяющих количественно измерять институты и их взаимодействие, оценивать состояние и динамику, очень высока. Разработка указанных подходов позволит решить целый набор не только сугубо методологических проблем институциональной теории, но и расширить возможность ее практического применения. В связи с этим теория дисфункций, измеряющая степень расстройства институтов и их качественные параметры, представляется весьма ощутимым шагом в указанном направлении.

Во-первых, она позволяет типизировать функции и выделить параметры, характеризующие функционирование института или объекта экономики.

Во-вторых, определение дисфункции по точному критерию и минимальному набору параметров приводит к таксономии дисфункций (микро, макро, эндогенная, экзогенная дисфункции, а также виды дисфункции по заданным параметрам, в том числе по клас- сификации функций рассматриваемого объекта либо по выделяемым институтам), что повышает строгость описательного анализа дисфункциональных состояний экономики.

В-третьих, ввод параметров института, по которым идентифицируется расстройство функций, приводит к тому, что можно определить число исполняемых и неисполняемых функций, полноту и качество их исполнения. Это также дает возможность количественно оценить дисфункцию. Следовательно, возникает способ сравнения институтов по уровню дисфункции, причем даже разных институтов, если они характеризуются одним и тем же набором параметров [14].

Приведенные теоретические позиции позволили не только обеспечить применение теории дисфункций к институтам, и объектам экономики, и управлению в различных сферах экономики, но и расширить представление в рамках уже созданных классификаций, например контрактной теории О. Уильямсона [21], существенно разнообразя виды контрактов и условий их исполнения или неисполнения – дисфункции. Посредством представлений о дисфункции вводится понятие правовой эффективности/неэффек-тивности, позволяющее исследовать «экономику преступности» через оценку состояния соответствующих правил и отвечающих им моделей агентского поведения.

Предложенные классификационные подходы в области теории дисфункции получили дальнейшее развитие. В частности, А.В. Фомин вполне обоснованно выделяет, отталкиваясь явно от теоретического подхода автора этой статьи [1; 14], три вида дисфункций государства – общие, специфические (свойственные регуляции) и частные (в конкретной области) [22, c. 7, 12, 13]. Конечно, близкий по смыслу характер, например, общих дисфункций государства с макродисфункцией [14] или системной дисфункцией, а специфических дисфункций с дисфункцией государственного управления не снижает достоинств этого подхода, потому что видам дисфункций соответствуют предлагаемые механизмы их элиминирования [22, c. 19–20] с выделением так называемого «институционального управления», нацеленного на поддержание эффективности работающих пра- вил и норм, исполнения необходимых функций.

Е.Н. Чечеткина [23, с. 7–8] выделяет институциональные дисфункции «системы институтов экономической политики государства» по видам деятельности и политики – финансово-экономические, социально-политические, предлагая варианты адаптации реформирования институтов, которые также подлежат классификации [23, с. 12]. Необходимость снижения выявленных дисфункций приводит Е.Н. Чечеткину к предложениям по совершенствованию законодательства. Считаем, что именно направление правовой эффективности становится прикладным выходом для теории дисфункций1. Фактически в данном исследовании выделены прикладные области, где применима теория дисфункций, особенно в части их преодоления и проведения количественного и качественного анализа развития институтов [1; 14; 23, c. 16–17]. Так, выделяются индикаторы институциональных дисфункций, чтобы определить присутствие либо отсутствие дисфункции, ориентируясь на пороговые2 количественные значения этих индикаторов [23, c. 17]. О.И. Водяненко развивает подход приложения институциональных дисфункций в социальной области [25], решая вопросы преодоления этих дисфункций в социальном развитии. Проблема дисфункций в социальной экономке обозначается как отклонение от неких проектируемых норм социального развития и социального стандарта потребления, что выражается в таких параметрах, как интенсивность конкуренции, низкий уровень доходов, порочный круг бедности. Хотя именно они называются не вполне корректно дисфункциями, тем не менее, данные показатели могут сигнализировать об увеличении дисфункций в социальной сфере и политике. Во всяком случае в положительном ключе данные исследования говорят не только о присутствии таксономического подхода в области теории дисфункций, но и о попытках развития измерительного аппарата самих дисфункций как динамически изменяемого состояния. Это принципиально важно, так как отличает данный подход от «ловушечно-го», где проблемы ее измерения более остры, а классификационные процедуры не менее, если не более, запутанны. Такие исследовательские результаты становятся связующим звеном между сугубо теоретическими разработками и моделями и необходимой практикой применения положений теории дисфункций.

Особое значение для разграничения теории дисфункций и подхода с позиции эффекта блокировки как институционального эффекта ловушки сыграли работы Ю.К. Перс-кого и Т.Ю. Ковалевой [26; 27]3, а также Е.В. Базуевой [29], обращенные к проблемам интеллектуального предпринимательства4 и оценке качества институтов регионального развития. Конечно, оценка качества института только по издержкам выступает крайне ограниченным методом, который не дает представления о качестве как наборе релевантных характеристик института – так же, как и сведение качества института к классической эффективности. Подходы оценки качества, ориентированные на величину отдачи, например социальную, также уязвимы с точки зрения стандартных представлений о качестве. Вопрос здесь упирается в то, как трактовать качество института. Агенты должны следовать правилу, но они могут ему не следовать, несмотря на то что характеристики правила и функции, с ним связанные, весьма полезны, по другим причинам. Расстройство функций института, разумеется, не может не сказаться на качестве института, причем действует отнюдь не в сторону его повышения.

Т.Ю. Ковалева и Е.В. Базуева, ссылаясь на работы зарубежных авторов, посвященные определению параметров качества институтов, дают некорректную оценку, что теория дисфункций исходит из таких же параметров, хотя они не только противоположны и совсем иные, но и являются более конкретными для оценки качества института, чем приводимые в [29, c. 23]. Они соглашаются с тем, что эти параметры характеризуют качество. Однако далее делается необоснованное заключение о том, что перечисленные параметры, по которым идентифицируется дисфункция (цель, область приложения, функциональный потенциал, издержки, время действия, устойчивость института – внешняя и внутренняя [1; 14]), не учитывают признаков, присущих системе, составленной из многих институтов. Однако для данного набора параметров, по нашему мнению, не имеет значения, какой набор институтов, связанных или нет, рассматривается исследователем. К тому же связность институтов может быть отражением «модельного мышления» самого исследователя, что порождает многие погрешности дальнейшего анализа и полученных выводов. При определении параметров качества, вне всяких сомнений, как трактует теория качества, следует учитывать характеристики объекта, качество которого оценивается; и для системы институтов могут быть рас- смотрены указанные параметры, определяющие дисфункцию, и сама дисфункция как характеристика качества1. Высокое качество может не предполагать низкие издержки, что характерно как для качества отдельных видов продукции, так и может быть присуще отдельным институтам [14].

Теория дисфункции, о которой здесь ведется речь, нашла существенное применение и тем самым развитие в ряде исследований по управлению и широкому спектру экономической проблематики2. Например, при объяснении провалов трансакционного сектора [31] в условиях вирусной атаки 2020 г., осуществлении оценки влияния институтов на инновации [32], анализе дисфункций слияний и поглощений [33]3, а также к разработке и управлению государственными программами развития промышленности [34], на уровне управления фирмой [35], в том числе с применением экспертных процедур оценки глубины дисфункции, и на уровне фирмы и региона [36].

В данном разделе показан некоторый срез исследований, проведенных представителями российской институциональной школы по институциональным и экономическим дисфункциям, начиная с первых концептуальных работ, раскрывающих ее основные положения [1; 14–16]1.

Далее остановимся на перспективном развитии теории дисфункций, которое можно связать с использованием не только измерительного аппарата, позволяющего оценить состояние и динамику дисфункций, но и модельного аппарата, помогающего понять связь увеличения дисфункции и экономического роста или институциональной эффективности [37–40], который может найти применение в области управления, включая государственное управление по ба- зовым функциям (планирование, организация, мотивация, контроль и координация) [38], а также для изучения связи дисфункции макро- и микроуровней [39] и функционального переосмысления трактовки теоремы Р. Коуза [40]. Перечисленные направления уже характеризуются заметным продвижением теории дисфункций, дальнейшие перспективы развития которой будут показаны в следующем разделе.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ДИСФУНКЦИЙ

Исходя из обозначенных выше позиций видно, что теория институциональных и экономических дисфункций развивается, находя различные приложения в описании состояний расстройства отдельных институтов или их совокупности, экономических объектов и подсистем. Оценки функционального потенциала управления, отдельных проблем экономических систем разных уровней сложности и экономики в целом также создают поле применения для теории дисфункций. Оценка качества институтов и объектов экономики может осуществляться с использованием представлений о видах дисфункций и по измерению изменяющейся степени ее глубины изучаться с двух позиций – состояния как институциональной среды, так и рассматриваемых объектов. Расстройство функций в виде недостатка, а иногда и избытка, провоцирующее также рост дисфункции, в той или иной мере влияет на эффективность функционирования изучаемого экономического объекта. В связи с этим связь дисфункции и эффективности института, экономики или управления составляет важное направление исследований, так как задача сводится в таком случае не только к повышению эффективности, но и элиминированию дисфункций как отдельному виду задач. Причем управленческое решение будет определяться содержанием указанной связи дисфункции и эффективности. Конечно, важна проблематика связи дисфункции и экономического роста и рассмотрение известных игровых задач в рамках институционализма с позиций оценки дисфункции (описание Р. Коузом задачи о ско- товоде и фермере, дилемма заключенного, пример формализации некооперативной игры Холмса – Мориарти и др.)1.

В институциональной теории весьма часто оценку эффективности институтов осуществляют по величине трансакционных издержек [5; 12; 13; 41], что может быть не вполне приемлемо, так как издержки сами по себе ничего не говорят об эффективности работы как институтов, так и экономики в целом. Эффективность предполагает экономию издержек: в таком случае именно по величине экономии можно делать некую оценку об уровне эффективности, а классическим подходом к оценке эффективности является соотношение превышения результата над затратами в величине затрат. Если распространить это классическое представление на институты, то потребуется, помимо оценки издержек функционирования института, осуществлять оценку приобретенных выгод – результата работы института. Этот результат может обеспечиваться и правилами, подверженными определенному уровню расстройства функций, подобно тому, как несет полезную нагрузку конструкция в технике в зоне пластической деформации, по сути теряя свой исходный конструкционный вид и ряд полезных функций, которые не присущи зоне пластической деформации.

В связи с этим экстремум по дисфункции и по эффективности, определяемой не по величине трансакционных издержек, когда может присутствовать только сравнительный аспект и оценка динамики величины издержек (даже если речь ведется об экономии, хотя именно экономию по институтам весьма непросто и не во всех случаях можно определить, для принятия текущего управленческого решения), а по классическому критерию, не должны совпадать. Это подробно показано в работе [40]. Следовательно, возникают две задачи: 1) обеспечения эффективности работы института или экономического объекта, управления; 2) снижения уровня расстройства функций, обеспечение эффективности исполнения каждой функции. Отметим, что эти задачи все-таки свя- заны, так как динамика расстройств сказывается на эффективности функционирования экономического объекта (точки экстремума могут не совпадать).

Еще одним очень важным моментом в исследовании функционирования институтов и экономических систем различного уровня сложности – и не только с точки зрения теории дисфункции – выступает проблема денежного обеспечения функционирования и зависимости исполняемых и неисполняемых функций от денежного их обеспечения в единицу времени. Кстати, нужно отметить, что такой ракурс проблемы был заявлен в исходных работах по теории дисфункции 1999–2001 гг., но далее не получил должного развития в работах тех последователей, кто рассматривал и развивал изложенные здесь положения теории дисфункции применительно к своим исследовательским задачам.

Поэтому кратко рассмотрим эту очень важную проблему, сводимую к необходимости определить связь между денежным обеспечением функций и их исполнением. Тем самым, напрямую дисфункция может быть спровоцирована не только конкуренцией институтов, переносом их в иную социально-экономическую среду (трансплантацией), конфликтом функций, их избыточностью, перманентным характером институциональных коррекций, порождающих трудности адаптации к изменяемым правилам, но и недостаточностью денежного обеспечения исполнения функций. Дисфункция выражается в том, что нарушаются цели работы, снижается функциональное поле и область приложения правила, растут издержки и время трансформации, снижается устойчивость, но причины, ее вызывающие, могут быть для разных институтов различными. Таким образом, рост издержек исполнения функций выражается в конечном счете в неисполнении, т. е. росте дисфункции, однако обеднение исполняемых функций денежным ресурсом также способствует росту дисфункции. Если обозначить текущие издержки функционирования института в виде Tr(t) - трансакционные издержки, денежные поступления в единицу времени, как D(t), тогда изменение денежного обес- печения института (либо его функции) можно представить как dR/dt = D(t) - Tr(t). Введем полную рентабельность r = R/Z, где Z - полные затраты, включающие текущие трансакционные издержки плюс издержки на изменение (коррекцию), трансформацию института. Допустим, что изменение текущих (трансакционных) издержек пропорционально (с коэффициентом b) разнице меж- ду полными и трансакционными издержками, т. е. dTr = b (Z - Tr) = b (R/r - Tr), и исходим из того, что Z>Tr. Взяв производную dR/dt, и подставив выражение dTr/dt, и выразив из него Tr, получим в итоге диффе- ренциальное уравнение второго порядка относительно денежного обеспечения инсти- тута или экономического объекта в виде d-^ + b — + -R= — + bD. dt2 dt r dt

Задавшись или располагая функцией де-

нежного обеспечения D(t), можно получить решения дифференциального уравнения (1) в зависимости от коэффициента пропорциональности b и рентабельности r. Тем самым в зависимости от релевантных параметров и функции денежных поступлений получим функцию чистого денежного обеспечения функционирования института или экономики. Изменение этой функции по причине роста издержек Tr(t), а они могут увеличиваться (или снижаться) по разным причинам, в том числе по причине изменения денежных поступлений D(t), при сохранении числа необходимых к исполнению функций. Это будет означать, что денежный ресурс на исполнение функций изменился - снизился либо увеличился (при благоприятном исходе). Последний вариант может привести к разрастанию функций, что также совсем не обязательно приведет к снижению дисфункции, а напротив, может ее увеличить. Однако первый вариант будет означать, что функции исполнялись при лучшем денежном обеспечении в единицу времени, а теперь необходимо их исполнять при относительно более низком денежном обеспечении. Агенты могут отреагировать, снизив свои усилия по исполнению функции, следовательно, возрастет число неисполняемых функций - дисфункция может возрасти. Следовательно, для снижения дисфункции увеличение денежного обеспечения работы института должно происходить без несоразмерного увеличения количества функций, а также без существенного сокращения денежного обеспечения, особенно без его привязки к сокращению количества исполняемых функций.

Пересмотр функций, оптимизация их состава является одним из возможных способов понижения дисфункции, действующих в направлении обеспечения как минимум функциональной эффективности института. Если представить эффективность института ( E ) как число исполняемых функций ( F), приходящихся на единицу чистого денежного обеспечения ( R ) работы института (ведь исполняемые функции - это и есть результат имеющегося денежного обеспечения работы правила), то E = F/R, dE/dt > 0 - условие роста эффективности. Если изменение числа исполняемых функций пропорционально разнице между общим числом функций (F o ) и числом исполняемых функций, то есть, dF/dt = a (F o – F) , не сложно показать, что рост эффективности при измерении дисфункции Df = 1 - F/F o требует превышения темпа роста чистого денежного обеспечения института величины a Df/(1 - Df). Таким образом, зная число неисполняемых функций (дисфункцию) в общей величине функций, можно получить условие темпа роста денежного обеспечения, чтобы институциональная эффективность, измеряемая именно по этому критерию, росла.

Учитывая нормативную традицию институционализма [1; 6; 7], исследователи произвольно определяют институциональную эффективность, как показывают приводимые здесь работы, часто даже не исходя из задачи исследования. Это обстоятельство накладывает определенный отпечаток на установление взаимосвязей между эффективностью и дисфункцией, точнее представлением об эффективности и расстройством функций, которое изначально было определено более точно, нежели сама эффективность.

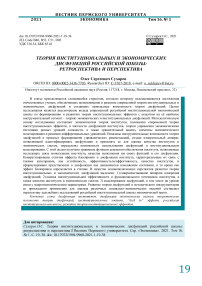

Представим некоторые графические изображения функции денежного обеспечения института R(t), которые возможны при решении уравнения (1), на рис. 1 и 2 соответственно, когда D(t) = const (рис. 1) и когда D(t) изменяется по некоторому закону при разных значениях b и r (рис. 2)1.

По рис. 1 видно, что от начальных условий при заданном коэффициенте пропорциональности затрат и общей рентабельности (отдачи с единицы общих затрат) зависит поведение функции денежного обеспечения для статичных денежных поступлений D(t) = const (рис. 1, слева). Если при указанных условиях исходное денежное обеспечение института в начальной точке выше, то пики функции R(t), как и спады для одного и того же периода времени, будут больше. Тем самым выше колебания этой функции. Если начальные условия не изменяются, но, например, изменяется общая рентабельность (рис. 1, справа), то изменяется характер динамики денежного обеспечения, а именно на всем интервале времени он становится больше. Иные начальные условия (рис. 1, слева) не обеспечивали такого превосходства динамики, так как в области пиков денежное обеспечение было выше по сравнению с худшими начальными условиями, но в области спада оно становилось меньше. Кстати, величины рентабельности и коэффициента пропорциональности влияют на поведение функции денежного обеспечения. Так, на рис. 1 слева эта функция снижается сразу, но при большем значении рентабельности она возрастает в более короткий период времени и далее вновь снижается на следующих этапах.

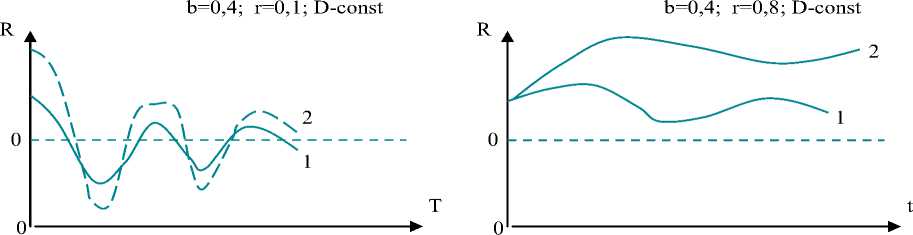

Как показывает рис. 1, при фиксированной величине денежных поступлений наблюдается в целом затухающая динамика согласно уравнению (1), какими бы ни были начальные условия и соотношения рентабельностей и коэффициента пропорциональности затрат. Однако в действительности денежные поступления изменяются и, более того, меняется даже закон, описывающий такие изменения. Последний случай рассматриваться не будет как наиболее сложный и составляющий перспективу дальнейших исследований больше даже в области математического моделирования. Покажем вариант, когда изменяется D(t) и возрастает коэффициент b и параметр r . Данную ситуацию отражает рис. 2. Рост параметров модели, особенно общей рентабельности, сдвигает кривую R(t) вправо вверх, увеличивая значение функции для каждой точки по оси времени. Сначала функция возрастает, достигает наибольшего значения, затем на некотором отрезке плавно снижается и в дальнейшем понижается до стабилизации возле некоторого значения.

Рис. 1. Динамика функции R(t), слева: 1-я линия R(0)=1, R’(0)=0,5 ; 2-я линия: R(0)=2, R’(0)=0,2 ; справа: начальные условия одинаковые: R(0)=1 , R’(0)=0,5 , для линии 2 параметр r равен 1,6

Fig. 1. Dynamics of R(t) , left: 1st curve R(0)=1 , R’(0)=0.5 ; 2nd curve: R(0)=2 , R’(0)=0.2 ; right: similar input conditions: R(0)=1 , R’(0)=0.5 , for 2nd curve r equals 1.6

Рис. 2. Динамика функции R(t) при изменении всех параметров и функции денежных поступлений

D(t) = var ; начальные условия R(0)=1 ; R’(0)=0,5

Fig. 2. Dynamics of R(t) when all parameters are changed and a function of financial support D(t) = var*; input conditions R(0)=1; R’(0)=0.5

* Использовался следующий закон изменения [The following law of change was used]: D(t) = 2,9 • 10-5 • t2 - 0,027t + 5.

Так же ведет себя функция денежного обеспечения, когда задан закон изменения поступления денег D(t) , повторяя некоторым образом вид этого закона.

Конечно, данная модель может быть усложнена, если рассматривать трансакционные издержки в качестве самостоятельного фактора, динамика которого будет детерминировать модель.

Как видим, функция денежного обеспечения работы института или экономики изменяется, вместе с тем число функций должно отслеживаться соразмерно изменению этой функции, иначе возникают варианты углубления дисфункции, когда денежное обеспечение функционирования правил снижается или повышается в зависимости от действия различных факторов. Причем этот процесс происходит сам по себе, а изменение числа функций, осуществляемое вне привязки к денежному обеспечению, происходит само по себе, включая варианты с отказом от исполнения по ряду функций. Од- нако применение уравнения (1) позволяет подойти к решению проблемы связи дисфункции института или экономической системы разного уровня сложности и денежного обеспечения ее функционирования (исполнения основных функций).

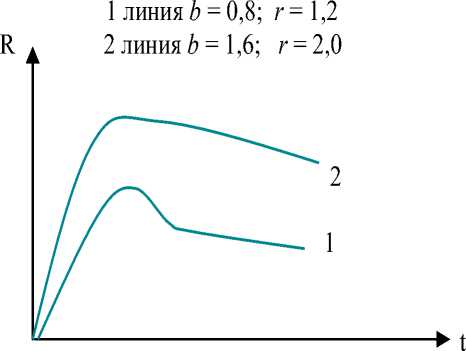

С точностью до критерия эффективности и дисфункции, измеряемых соответственно числом функций на единицу трансакционных издержек и числом неисполняемых функций в общем числе необходимых функций, можно показать, что различная динамика дисфункции наблюдается не обязательно при соответствующей ей динамике эффективности. Это вытекает из содержания критериев и законов изменения числа функций и издержек функционирования институтов или экономики (см. рис. 3).

Таким образом, весьма значимую перспективу исследований в рамках теории дисфункций составляют не только способы измерения, а также установленные связи дисфункций с релевантными параметрами экономики – экономическим ростом, адаптацией, эффективностью, занятостью, но и моделирование дисфункций и указанных связей. Кроме того, интерес может представлять исследование инфляции, вызываемой институтами, поскольку институты могут вносить и наверняка вносят определенный вклад в инфляционный процесс, посредством так называемой «институциональной инфляции», которая на сегодня трудна в измерении, но представляется феноменом, заслуживающим рассмотрения1.

Согласно рис. 3 при росте эффективности возможен рост дисфункции (слева), однако возможно также снижение дисфункции до некоторого минимального значения, затем ее рост (справа)2.

Рис. 3. Связь дисфункции и институциональной эффективности

Fig. 3. Connections between dysfunction and institutional efficiency

Таким образом, теория дисфункции является относительно новым научным направлением в институционализме1, постольку актуальными и перспективными в рамках теории дисфункций продолжают оставаться следующие направления анализа (организации исследований):

-

- таксономия дисфункций и методов их элиминации, описательные модели по различным типам институтов и экономическим подсистемам;

-

- измерение (количественная оценка – разработка методов) дисфункций, использование данных методов для оценки каче-

- ства отдельных институтов2 и их совокупности;

-

- моделирование дисфункций (включая вопросы соотнесения экстремумов) в рамках общего направления изучения институтов, приложимое как к управленческим и экономическим дисфункциям, так и другим их видам;

-

- определение связи (в том числе модельной или с точностью до критерия) дисфункций и информации, включая информационные дисфункции, дисфункций и экономического роста, дисфункций и неблагоприятного отбора институтов, дисфункции и адаптации институтов, дисфункции и эффективности, видов издержек с исполняемыми функциями, что усилит микроаналитическое проникновение институциональных исследований, и т.д.;

-

- получение агент-ориентированных моделей с рассмотрением функционального потенциала агентов и его изменения (включая условия), получение новых игровых конструкций в зависимости от динамики дисфункций, выявление влияния дисфункций агентов на результаты их игры – взаимодействия;

-

- определение взаимодействия различных видов дисфункций, например, в области управления по главным функциям – планирование, организация, мотивация, контроль и координация – на различных уровнях управления (фирменный, корпоративный, отраслевой, государственный);

-

- описание дисфункций отдельных экономических объектов и секторов как подсистем экономики – банков, фирм, видов политики, НИОКР, образования, науки, здравоохранения;

-

- применение функционального подхода и учет дисфункций в рамках стандартных и уже известных моделей экономической науки и институционального анализа (теорема Коуза, дилемма заключенного, принятие решений в области ресурсов общего назначения и др.).

Двигаясь в указанных направлениях, которыми не исчерпывается весь возможный список перспективных усилий в границах теории дисфункций и шире – теории институциональных эффектов, можно получить ответы на нерешенные вопросы экономического анализа, связанные с объяснением микроуровневых факторов агентского поведения, фаз экономической динамики (экономического роста и кризиса), распределения прав собственности и влияния такого распределения на ценность производства. Причем отдельные решения по названным задачам уже получены и представлены в научной литературе (см., например, [37– 40]). Применительно к эффекту блокировки и попыткам выстроить теорию институциональных ловушек можно отметить, что большая часть работ по «институциональным ловушкам» затрудняется дать как точную оценку устойчивости нормы, так и её неэффективности. В связи с этим актуальную перспективу составляют похожие задачи, часть которых вполне решаема посредством теории дисфункций, а именно – разработка критериев эффективности и неэффективности нормы, оценка ее качества и устойчивости. Отдельную и пока не решенную проблему составляет взаимодействие эффектов блокировки: имеют ли они усиливающийся характер и насколько дисфункции обеспечивают возникновение состояния типа «ловушки», ведь действует множество иных выделяемых факторов. В отличие от дисфункции эффект блокировки – «институциональная ловушка» – вроде бы статична, но меняется ли она динамически, можно ли вести речь о «глубине ловушечного состояния» или нет – так и остается открытым вопросом1, причем его измерение располагается в координатах устойчивости и неэффективности (точнее, устойчивой неэффек-тивности2). Снятие с повестки дня этих и многих иных вопросов в рамках теории институциональных эффектов и теории дисфункций как одного из ее направлений требует развития модельного аппарата и дальнейшей конкретизации трактовок данных понятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

П одводя итог проведенному обзорно-аналитическому исследованию проблем развития теории институциональных и экономических дисфункций, сформулируем следующие наиболее полезные с точки зрения совершенствования институционального анализа дисфункций выводы.

Во-первых, представление о дисфункциях полезно с точки зрения раскрытия различных взаимодействий на микроэкономическом уровне, а также для формирования такого научного направления, как институциональная макроэкономика, изучающая системные дисфункции или дисфункции базовых институтов, влияющих на функционирование и динамику макроэкономических агрегатов [14]. Теоретические положения по дисфункциям позволяют их выявлять, проектировать меры, приводящие к их снижению, что обеспечивает увеличение функци- ональной эффективности. При этом очень важно, чтобы эти меры не увеличивали число и глубину имеющихся дисфункций. В связи с этим теория дисфункций накладывает на управление дополнительное ограничение в виде самодисциплины при разработке и реализации управленческих решений.

Во-вторых, с точки зрения перспектив применения количественного измерения дисфункций появляется вполне реальная возможность оценки качества институтов и экономических систем по величине расстройства исполняемых релевантных функций, причем метод оценки менее громоздкий, нежели применяемые экспертные процедуры, при всей их полезности и адекватности [42]. Помимо этого, исследования институтов распространения знаний, поведения фирм, контрактов, сетевых взаимодействий на базе Интернета и функционального маркетинга также имеют перспективы в области институционального моделирования [1; 37; 41].

Таким образом, теория экономических и институциональных дисфункций имеет перспективы далеко за границами экономики и институтов, причем для институтов имеется ряд методологических сложностей их познания, которые отражаются на любых институциональных теориях. Институты влияют друг на друга так, что последствия этого влияния бывает установить крайне трудно. Как правило, только после того, как прошло время, можно пытаться постфактум выделить какие-то связи и эффекты влияния. Причем совсем не факт, что они повторятся в следующие периоды времени.

Тем самым, полезным представляется видеть инструментальное назначение методов измерения, оценки дисфункций, моделей и прилагать их к конкретным объектам и институтам в складывающихся условиях управления для решения возникающих прикладных задач.

Автор благодарит учеников и последователей, которые развивают его теорию институциональных и экономических дисфункций в своих работах. Моя признательность адресуется ученикам канд. экон. наук В.В. Курманову и канд. экон. наук К.С. Мельковской, которые рассмотрели формат применения теории дисфункции в области интернет и функционального маркетинга, а также докт. экон. наук С.В. Шманёву, который использует дисфункцию в области синергетических моделей. Особая благодарность исследователям, которые не сводят данное направление к «теории ловушек», придавая ему собственное развитие, а именно ушедшему от нас докт. экон. наук Ю.К. Перскому, его ученикам канд. экон. наук Т.Ю. Ковалёвой и докт. экон. наук Е.В. Базуевой, а также докт. экон. наук З.В. Брагиной и канд. экон. наук Е.Н. Тумановой, канд. экон. наук О.И. Водяненко, А.В. Фомину и Е.Н. Чечёткиной, которые точно соблюдают принцип хронологизма в науке, выделяя суть и назначение теории дисфункций, развивая и совершенствуя измерительно-оценочный аппарат применительно к управленческим, экономическим и институциональным дисфункциям.

Список литературы Теория институциональных и экономических дисфункций российской школы: ретроспектива и перспектива

- Сухарев О.С. Теория экономической дисфункции М.: Машиностроение, 2001. 212 c. EDN: YQJWXP

- Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Общности / пер. с нем.; под ред. Л. Г. Ионина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 432 с.

- Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель. 2006. 880 с.

- Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект-Пресс, 1998. 270 с.

- Eggertsson T. Quick guide to new institutional economics // Journal of Comparative Economics. 2013. Vol. 41 (1). P. 1-5. DOI: 10.1016/j.jce.2013.01.002