Теория мышечного сокращения как основа совершенствования процесса подготовки спортсменов

Автор: Завьялов Александр Иванович, Миндиашвили Дмитрий Георгиевич, Завьялов Дмитрий Александрович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и методика физического воспитания

Статья в выпуске: 4 (46), 2018 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Появление новой информации ставит под сомнение традиционную теорию мышечного сокращения, предложенную в 1954 г. Некорректный подход к педагогической организации тренировочного процесса на основе незнания теории мышечного сокращения привел к вынужденной интенсификации тренировок, дополнительному стимулированию организма для достижения максимальных его возможностей и, как следствие, к международным скандалам и отстранению сборной команды России от Олимпийских игр. Цель статьи - отразить авторский подход к раскрытию темы о формировании теории мышечного сокращения на современном этапе и на этой основе усовершенствовать педагогический процесс подготовки спортсменов. Методологию исследования составляют изучение и анализ научно-исследовательских работ, посвященных историческим аспектам теории мышечного сокращения. Результаты. В статье представлены исторические аспекты развития теории мышечного сокращения. Показаны противоречия, возникающие на разных этапах ее изучения. Определен ряд ключевых научных событий по выявлению природы механизма мышечного сокращения. Заявлено предположение об ошибочности современного представления об основах мышечного сократительного аппарата. Заключение. Предложенный в статье авторский подход к переосмыслению современной теории мышечного сокращения возможен на основе новых знаний и дальнейшем расширении доказательной базы об «ошибке» традиционного толкования механизмов сокращения мыщц.

Теория мышечного сокращения, "животное электричество", конденсатор, электрокардиограмма, миограмма, мышцы

Короткий адрес: https://sciup.org/144161749

IDR: 144161749 | УДК: 612.743 | DOI: 10.25146/1995-0861-2018-46-4-94

Текст научной статьи Теория мышечного сокращения как основа совершенствования процесса подготовки спортсменов

DOI:

Постановка проблемы. Одной из задач современного высшего образования является формирование, расширение мировоззрения студентов, будущих тренеров, педагогов, совершенствование их умений в поиске, изучении и анализе получаемой информации, навыков формулировки выводов на основе различных точек зрения исключительно при их сопоставлении. В данном ключе представленные материалы являются базой для формирования компетенций, они создает ту основу, благодаря которой и создается грамотное, профессиональное отношение к огромному объему и содержанию знаний в современном мире информации. Авторами представлена современная точка зрения на известные историчес- кие данные и факты, позволяющая осознать иные и, возможно, перспективные линии развития теории мышечного сокращения, поскольку данный аспект развития и функционирования человеческого тела до конца не изучен.

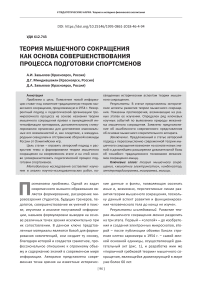

Результаты исследований . Развитие теории мышечного сокращения можно разделить на три этапа. Первый - «слепой» - до изобретения и создания электронных микроскопов, второй - после публикации обоими Хаксли строения клетки саркомера в 1954 г. - самой мелкой основной единицы, осуществляющей двигательный акт (рис. 1), и разработка ими же «первичной гребковой теории» мышечного сокращения, являющейся доминирующей в мире уже более 60 лет.

Рис. 1. Строение саркомера: «Z» и «М» - мембраны

Fig. 1. Structure of a sarcomere: «2» and «М» - membranes

Предложенная «гребковая (или “мостиковая”) теория Хаксли» очень противоречива, содержит большое количество серьезных нестыковок, недомолвок и замечаний. Современные физиологи и биохимики уж много лет пытаются перейти от предположений к объективным убеждениям, выяснить, каким же образом мышцы развивают тянущее усилие. Но сущность этого явления все еще остается в области скорее догадок, чем установленных фактов. На это обращает наше внимание М.В. Волькенштейн: «Несмотря на громадное число работ, мы еще далеки от полного понимания процессов, происходящих в мышце. Невозможно пока уверенно локализовать важнейшие конформационные превращения, создающие толкающее или тянущее усилия. Функциональность сердечной мышцы весьма сложна и представляет первостепенный интерес для физиологии и медицины» [Волькенштейн, 1978, с. 268].

Третий этап развития теории работы мышц (в перспективе) – открытие истинного механизма их сокращения и постепенное выявление огромного количества биомеханизмов, регулирующих различные режимы мышечных состояний.

В XVIII в. не было электронных микроскопов и мир не знал структуру мышечной клетки и устройство саркомера. В конце XVIII в. Л. Гальвани открыл биоэлектрические явления в организме и предположил электрическую основу сокращения мышц. Результаты наблюдений и теорию «животного электричества» Л. Гальвани изложил в 1791 г. в работе «Трактат о силах электричества при мышечном движении» [Гальвани, 1791].

Произошел эволюционный научный парадокс. Л. Гальвани, не придавая особого значения реакции мышц на электрическую стимуляцию, развивал на этой основе и акцентировал внимание на теории «животного электричества», которая затмила его гениальные эксперименты и соответствующие выводы по биоэлектрической основе мышечного сокращения (рис. 2). Что происходит и по настоящее время.

Рис. 2. Теория «животного электричества» затмила электрическую теорию сокращения мышц Л. Гальвани

Fig. 2. The theory of «animal electricity» eclipsed the electrical theory of muscle contraction by L. Galvani

[ 97 ]

Л. Гальвани признают одним из великих авторов теории «животного электричества», но его теория электромышечного сокращения оказалась в тени борьбы за теорию «животного электричества», хотя результаты экспериментов с мышцами лягушки бесспорны. Из-за слабого развития физики электричества того времени А. Вольта оказался противником Гальвани, повторив и некорректно истолковав положительные результаты собственных экспериментов.

голландским ученым Питером Ван Мушенбру-ком и его учеником Кюнеусом был изобретен первый накопитель электрических зарядов – лейденская банка - электрический конденсатор (рис. 3). Этот старинный прибор может накапливать статическое электричество и при включении в контур мгновенно разряжаться полностью. Современные конденсаторы имеют совершенно другой вид и широко применяются в науке и технике (рис. 4).

Л. Гальвани не мог построить теорию мышечных сокращений из-за отсутствия знаний в его эпоху мышечной структуры.

Еще до конца XVIII в. все технические источники тока были основаны на электризации трением. Наиболее эффективным из этих источников стала электрофорная машина (диски машины приводятся во вращение в противоположных направлениях вручную; в результате трения о диски на кондукторах машины накапливаются заряды противоположного знака).

Знания об электричестве только зарождались. Всего лишь примерно за 40 лет до экспериментов Л. Гальвани – в 1745 г. – в Лейдене

Рис. 3. Лейденская банка

Fig. 3. Leiden Bank

Рис. 4. Современные конденсаторы

-

Fig. 4. Modern capacitors

Вот как исторически описываются открытия Л. Гальвани. Лючия Галеацци - жена Гальвани – охотно посещала лабораторию мужа: препарировать лягушек ей не нравилось, а вот ручку электрофорной машины, которая давала яркие электрические искры, крутила с удовольствием и обратила внимание мужа на сокращение мышцы лягушки во время искры [Горькавый, 2017].

После многочисленных и разнообразных экспериментов Гальвани пишет в «Трактате о силах электричества при мышечном движении», 1791:

-

1. «Несомненно, что сильные сокращения в отдельных мышцах лапок, происходившие так, как будто препарованное животное охватывалось судорогами, вызывались в тот самый момент, в который извлекалась искра из электрической машины» [Гальвани, 1791, с. 82, 109];

-

2. «Оказалось возможным не только приписать подобное явление сокращений электричеству, но даже вывести закон: мышечные сокращения находятся в прямой зависимости от силы искры» [Гальвани,1791, с. 90].

Гальвани выдвинул важные теоретические предположения: а) представление об органическом происхождении животного электричества; б) распределение электрических зарядов в мышце, приобретающей сходство с конденсатором [Гальвани, 1791, с. 44, 136].

По мнению Гальвани, « мышечное волокно является маленькой лейденской банкой, снабженной двойственным и противоположным электричеством (+; –), а вся мышца целиком – батарея лейденских банок» [Гальвани, 1791, с. 136] .

« Мышечное волокно, хотя на первый взгляд и очень простое, состоит, однако, из различных как твердых, так и жидких частей, что обусловливает в нем немалое разнообразие веществ. При этом можно еще представить себе, как мы говорили, разнообразие составляющих его веществ, которое не может иметь места без разнообразных углублений и поверхностей мышечного вещества» [Гальвани, 1791, с. 136, 137]. Эти высказывания Гальвани подтвердились после 1954 г.

Достижения физики и физиологии того времени еще были настолько низкими, что теория мышечного сокращения на основе электрических явлений, выявленного Гальвани с акцентом на «животном электричестве», не получила признания.

В 1792 г. Вольту привлекли работы Луиджи Гальвани, выдвинувшего теорию о «животном электричестве». Он успешно повторил опыты Гальвани по оживлению отрезанных членов животных с помощью малых количеств электричества в присутствии Наполеона, чем произвел громадное впечатление на последнего. «Я делал их не только над лягушками, но и над угрями и другими рыбами, над ящерицами, саламандрами, змеями и, что важнее, над мелкими теплокровными животными, именно над мышами и птицами», – писал Вольта в 1792 году. «Представьте себе разнообразные отрезанные части различных животных, лежащие совершенно недвиж- но, как и подобает отрезанным членам, из коих вытекла жизненная сила. Малейшее прикосновение Вольтова столба - и плоть оживает, трепещет, сокращается и содрогается. Были ли в истории науки опыты, более потрясающие воображение?» [Ольшанский, 2004]. Вольта поначалу согласился с выводами Гальвани, который полагал, что живые существа способны сами быть источником тока, но особого, животного вида [Си-дорчик, 2015], но впоследствии оказался главным противником электрической теории мышц и тем самым нанес большой урон развитию теории мышечного сокращения, невольно повлияв на дальнейшую судьбу мышечной теории, используя свой высочайший авторитет.

И снова хочется обратить внимание на то, что «животное электричество» в этих опытах было связано с преобразованием электрической энергии в механическую в виде сокращения мышц, и снова, как ни странно, у физиологов не возникло мысли об «электрической теории мышечного сокращения».

Несомненно, Луиджи Гальвани был одним из первых, кто начал исследовать биоэлектричество. Он пропускал через мышцы мертвых лягушек электрической ток, и лапки дергались, то есть мышцы сокращались – электрическая энергия преобразовывалась в механическую энергию.

Это говорит о том, что если под воздействием разности потенциалов электротока происходит движение, значит, электрическая энергия действительно преобразовалась в механическую. Преобразование электрической энергии в механическую энергию движения называется в настоящее время «электродвигателем» или электрической машиной. Это значит, что если к электрической машине подводится электрическая энергия, то ее подвижная часть совершает механическую работу [Иванов-Смоленский, 1980, с. 6].

Исторически изучение механики сокращения началось со скелетных мышц. Именно на скелетной мышце получены факты, которые лежат в основе современных теорий мышечного сокращения. Существенных различий в функционировании мышечных структур в скелетной и сердечной мышцах не обнаружено [Изаков, 1974, с. 28].

Впервые зарегистрировали генерацию электрического тока мышцами в 1887 г. Английский физиолог О.Д. Уоллер (Waller ) обнаружил изменения электропотенциалов, возникающих при сокращении сердца. Он впервые сформулировал основные положения электрофизиологических понятий электрокардиограммы [Жигальский, 1975].

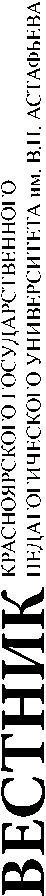

Термин «электрокардиограмма» (ЭКГ) ввел в 1901 г. Виллем Эйнтховен (Einthoven) и создал первый электрокардиограф (рис. 5). С помощью этого прибора В. Эйнтховен зарегистрировал генерацию электрического тока миокардом - мышцей сердца, определил временные и амплитудные параметры зубцов ЭКГ [Einthoven] (рис. 6).

Рис. 6. ЭКГ по Эйнтховену, 1901

Fig. 6. ECG according to Einthoven, 1901

Рис. 5. Схема регистрация ЭКГ

-

Fig. 5. Scheme of ECG registration

Генерация электротока скелетными мышцами у человека была зарегистрирована в 1907 г. немецким ученым Г. Пипером (Piper).

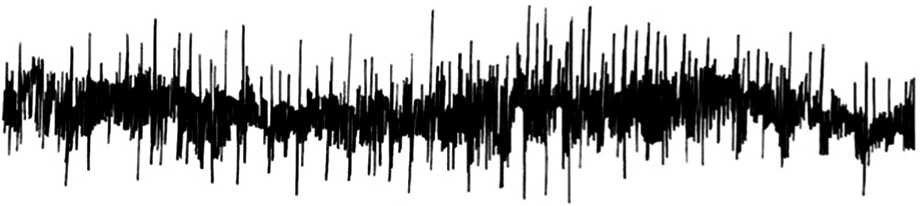

Этот метод был назван электромиографией (ЭМГ) [Персон, 1969] (рис. 7).

Рис. 7. Генерация электрического тока скелетной мышцей при сокращении (электромиограмма)

-

Fig. 7. Generation of electric current by skeletal muscle contraction (electromyogram)

«Электрическая машина» традиционно ассоциируется с неживой природой, с созданием человеком различных двигательных конструкций. Электрическая машина – это электромеханический преобразователь энергии, а электрии-чество — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. Назрела необходимость пополнения словарей новыми терминами в связи с мышечной деятельностью – «электро- биологическая машина», «электробиологиче-ский двигатель», «электробиологический преобразователь энергии», «поступательный элек-тробиологический двигатель» (мышца).

В настоящее время даже в лекциях для студентов смело говорится: «В период распространения возбуждения клетка миокарда имеет два противоположно заряженных полюса и является маленьким генератором электрического тока» [Физические основы..., 2015].

Подводя итоги периода от 1791 до 1901–1907 гг., необходимо обратить внимание на три важных научных события по выявлению природы механизма мышечного сокращения.

-

1. Открытие в 1791 г. «животного электричества» Л. Гальвани и сокращение скелетных мышц (механическое движение) под воздействием электротока: преобразование электрической энергии в механическую.

-

2. Регистрация электрокардиограммы в 1887 г. О.Д. Уоллером, т.е. явления генерации электротока миокардом при работающем сердце. В этом случае преобразуется механическая энергия в электрическую в мышцах сердца.

-

3. Осуществление в 1907 г. регистрации генерации электротока работающими скелетными мышцами у человека немецким ученым Г. Пипером (электромиография): преобразование механической энергии в электрическую в скелетной мышце.

Вывод однозначен – мышца электромеханический преобразователь энергии, и вывод такой уже можно было сделать более 100 лет назад, после 1887 г. и подтвердить в 1907 г., но, к сожалению, такой вывод не сделан и до настоящего времени, а разработка теории мышечного сокращения с 1954 г. пошла по ложному пути.

Это значит, что гениальный ученый Л. Гальвани был прав – основа мышечного сокращения электрическая (биоэлектрический преобразователь энергии!). Правда, дополнительные аргументы в пользу Гальвани появились спустя более 100 лет, но, к сожалению, никто из ученых и до сих пор эти факты не сопоставил, и в научном сообществе считается что «мышцы - это машины, преобразующие химическую энергию непосредственно в механическую работу и в теплоту» [Немеров].

Своевременное принятие правильных выводов на основе уже существующих и абсолютно достоверных фактов (что очень важно) исследования механизма сокращения мышц с 1954 г., когда стала известна структура саркомеров, позволило бы пойти другим, а не ложным путем.

К сожалению, большое количество достоверных результатов в настоящее время исследо- ватели «отчаянно» преломляют через теорию, предложенную Хаксли. Работы Л. Гальвани были опубликованы в 1791 г. (за 163 года до открытия Хаксли) и подтверждаются сейчас регистрацией ЭКГ с 1887 г. (за 67 лет до открытия Хаксли), регистрацией миограммы с 1907 г. (за 47 лет до открытия Хаксли). Окончательное открытие электрического колебательного контура (L-C контур, явления «деполяризации», «реполяризации») – за 70 лет до открытия Хаксли.

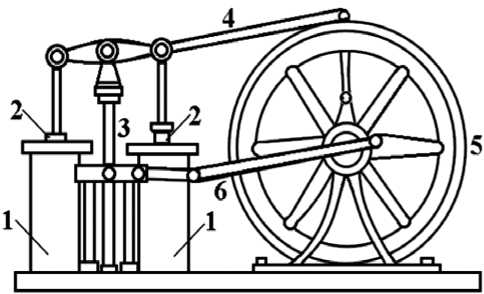

За 132 года до открытия Хаксли в 1822 г. Ампер открыл магнитный эффект катушки с током – «соленоида», и более чем за 100 лет уже существовали электродвигатели, построенные в 40-60-е гг. XIX в., которые работали на принципе втягивания стального сердечника в соленоид (рис. 8).

Рис. 8. Электродвигатель Бурбуза: 1–2 – катушки электромагнитов с втягивающимися сердечниками;

3 – переключатель; 4 – рычаг вращения;

5 – ведомое колесо с маховиком;

6 – рычаг переключения переключателя

-

Fig. 8. Burbuz electric motor:

1–2 – electromagnet coils with retractable cores;

-

3 – switch; 4 – rotation lever;

5 – driven wheel with flywheel; 6 – switch lever

КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. В.П. АСТАФЬЕВА

Выводы

-

1. Физиология живого мира очень разнообразна и включает в себя многочисленные законы природы, которые нам уже известны и которые позволяют взглянуть по-новому на причины мышечных укорочений и расслаблений. Поэтому перечисленные выше научные открытия должны были лечь в основу разработки мышечного сократительного аппарата, особенно после

1954 г. Игнорирование результатов достижений предшественников не лучший вариант выявления и обоснования теорий вновь открытых явлений, а обсуждаемая «ошибка», к сожалению, получила мировой уровень заблуждения.

-

2. Оба Хаксли были охвачены эйфорией, и им нужно было срочно придумать теорию под это сенсационное открытие, а электрофизикой и биохимией они практически не занимались: но как-то нужно было объяснить, зачем необходим для сокращения мышц лавинный вход ионов Са++ в клетку и громадный расход АТФ. И все же, если подключение электротока к мышце лягушки заставляет лапку сгибаться, значит, мышца – электродвигатель - это явный повод рассматривать мышечное сокращения с позиций электрических законов, которые к 1954 г. были уже достаточно хорошо разработаны.

Список литературы Теория мышечного сокращения как основа совершенствования процесса подготовки спортсменов

- Бершицкий С., Цатурян А. Рыцарь науки, сэр Эндрю Хаксли (1917-2012) // Троицкий вариант. 2012. № 12 (106), 19 июня. С. 10.

- Волькенштейн М.В. Общая биофизика: монография. М.: Наука, 1978. 592 с.

- Гальвани А., Вольта А. Избранные работы о животном электричестве. М.: Биомедгиз, 1937. 436 с.

- Гальвани Л. De Viribus Electricitatis in Motu Musculari Commentarius. Болонья, 1791. 72 с.

- Горькавый Н. Сказка об электрической лягушке и итальянском физике Алессандро Вольте, основоположнике учения об электричестве // Наука и жизнь. 2017. № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/31020/ (дата обращения: 14.07.2018).