Теория ритма в трудах Е. В. Гиппиуса и современные подходы к проблеме (на примере удмуртской традиционной музыки)

Автор: Нуриева И.М.

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Культурология

Статья в выпуске: 2 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Автор статьи впервые ставит вопросы о степени преемственности научных идей Е. В. Гиппиуса, возможности соотнесения его научной теории и теории ритмической организации, созданной последовательницей ученого Б. Б. Ефименковой, а также о практической значимости теоретических наработок ученых для удмуртского этномузыковедения. Данная проблематика актуальна не только для удмуртской музыкальной фольклористики, сформированной на монументальных идеях Е. В. Гиппиуса, но и для отечественного этномузыковедения в целом, поскольку касается вопросов методологии исследования музыки устной традиции. Цель исследования - проанализировать теоретические подходы к проблеме ритмической организации традиционной музыки Е. В. Гиппиуса, З. В. Эвальд и современных ученых-этномузыковедов.

Удмуртская традиционная музыка, е. в. гиппиус, е. в. эвальд, б. б. ефименкова, квантитативная музыкально-ритмическая система, типология ритма

Короткий адрес: https://sciup.org/147244179

IDR: 147244179 | УДК: 78.072 | DOI: 10.15507/2076-2577.016.2024.03.226-236

Текст научной статьи Теория ритма в трудах Е. В. Гиппиуса и современные подходы к проблеме (на примере удмуртской традиционной музыки)

В основу статьи положен анализ исследований Е. В. Гиппиуса, З. В. Эвальд, а также работ современных ученых-этномузыковедов по теории ритма. Данная проблематика чрезвычайно актуальна для финно-угорского этномузыковедения, в том числе для удмуртской музыкальной фольклористики, сформированной на монументальных идеях Е. В. Гиппиуса. Оценивается классификация ритмических систем в народной музыке, предложенная различными учеными, делается попытка соотнести теоретические позиции авторов применительно к удмуртской музыкально-песенной традиции.

Обзор литературы

Несмотря на значительное количество научной литературы, посвященной ритмике в традиционной музыке [1; 2], специальные работы, освещающие сравнительный анализ современных теоретических подходов к проблеме выявления природы ритмической организации и ее классификации, в этномузыковедении практически отсутствуют; не проводились и конкретные сопоставительные исследования научных концепций по теории ритма, разработанных Е. В. Гиппиусом и Б. Б. Ефименковой.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили научные труды Е. В. Гиппиуса, З. В. Эвальд, Б. Б. Ефименковой, посвященные проблеме ритма в традиционной музыке. Научные концепции авторов рассматривались в сравнительно-сопоставительном аспекте. В качестве добавочного был использован метод текстологического анализа, позволяющий выявить дополнительные смыслы и коннотации в рассуждениях авторов.

Результаты исследования и их обсуждение

В становлении и развитии удмуртской музыкальной фольклористики основополагающую роль сыграли Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд – выдающиеся ученые, стоявшие у истоков отечественного этномузыковедения и глубоко изучавшие музыкальные культуры финно-угорских народов.

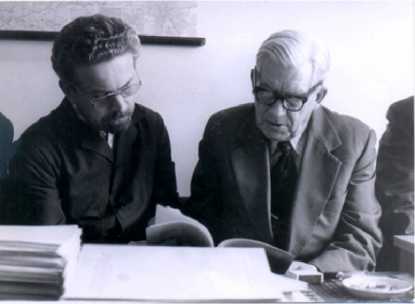

В течение многих десятилетий Е. В. Гиппиус внимательно следил за развитием молодой науки в Удмуртии. В конце 1930-х гг. ученый в рамках проводившейся в то время акции поддержки и помощи центра в становлении профессионального искусства в национальных республиках рекомендовал в Удмуртию одного из своих лучших учеников – Н. М. Греховодова, создавшего научную базу и заложившего основу удмуртского этномузыковедения. В 1970-х гг. во время масштабных экспедиций по республикам Волго-Камья на консультацию к Е. В. Гиппиусу приезжал венгерский этномузыковед Ласло Викар, издавший совместно с венгерским лингвистом Габором Берецки в 1989 г. монументальный труд «Votyak Folksongs» (рис. 1) [3]. Евгений Владимирович был также научным руководителем Риммы Аркадьевны Чураковой и редактором изданной ею книги «Удмуртские свадебные песни» [4]. Позднее он консультировал удмуртского фольклориста П. К. Поздеева, этномузыковедов М. Г. Хрущеву, Е. Б. Бойкову (Вершинину).

Р и с 1. Ласло Викар и Е. В. Гиппиус (середина 1970-х гг.)

F i g 1. László Vikár and E. V. Gippius (mid-1970s)

Однако решающую роль в формировании научной методологии и определении направления удмуртских исследований сыграл совместный труд Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд «К изучению поэтического и музыкального стиля удмуртской народной песни», который заложил фундамент научных исследований удмуртского фольклора [5]. Эта статья долж- на была стать предисловием к сборнику удмуртских народных песен в запланированной многотомной серии «Песни народов СССР», но война сменила все планы, поэтому она была опубликована отдельно в ученых записках Удмуртского научно-исследовательского института истории, языка, литературы и фольклора при СНК Удмуртской АССР в 1941 г. очень малым тиражом1. В широкий научный оборот статья вошла довольно поздно: сборник удмуртских песен вместе со вступительной статьей был опубликован только в 1989 г. [6]2, однако сразу получил широкий резонанс, оказав большое влияние на развитие не только удмуртской, но и всей региональной науки. Таким образом, находясь у истоков становления удмуртского этномузыкознания, Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд уже на старте задали высокую планку для последующих исследователей удмуртской музыкальной культуры.

Огромный опыт работы с фольклором разных народов мира, глубокая эрудиция авторов, их высочайший профессионализм определили комплексный подход к анализу удмуртской музыки, которую Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд рассматривают в региональном (южная и северная традиции, «общераспространенные» песни и песни «областных стилистических традиций»), историческом («старый и новый песенный слой») и межнациональном контекстах (связи с марийской, татарской и русской песней).

Перечень вопросов, поднятых Е. В. Гиппиусом и З. В. Эвальд в исследовании, достаточно широк: авторы рассматривают жанровую систему удмуртского фольклора, круг поэтических образов, определяют поэтику и ритмику стиха, выявляют генезис и типологию интонационности, ладовую организацию удмуртских песен, описывают формы сольного и хорового исполнения. Впервые была выделена и проанализирована с точки зрения поэтических образов и типа песенной поэтики эпическая традиция, пред- ставленная повествовательной охотничьей песней. Заключительный раздел посвящен описанию удмуртских музыкальных инструментов (гуслей, чипчиргана, узьыгумы), который дополняется отдельной статьей В. М. Беляева «Справка об удмуртских народных музыкальных инструментах».

Удмуртская традиционная музыка впервые получила столь исчерпывающую, глубокую характеристику. Многие научные постулаты, высказанные в работе ученых, не потеряли своего методологического значения и в настоящее время. Но поистине «революционной» идеей считается определение учеными музыкальной ритмики удмуртской песни как квантитативно-стопной, которое наконец раскрыло ритмическую природу удмуртской традиционной песни и дало методологическую установку на тактировку музыкального материала. Именно в этом труде Е. В. Гиппиус впервые использует понятие «исходная музыкально-ритмическая норма» и дает определение квантитатив-ности в удмуртской музыке: «Пропорции временных музыкально-ритмических отношений выдерживаются почти математически точно и являются определяющей закономерностью музыкальной ритмики – ее исходной музыкально-ритмической нормой. Эта исходная норма лежит в основе почти всех разновидностей удмуртских напевов, тогда как музыкальные ударения как ритмически организующий фактор встречаются далеко не во всех их типах. В большинстве разновидностей традиционных песенных напевов музыкальные ударения отсутствуют, и в основе ритмической организации лежат временные музыкально-ритмические пропорции. Для временных музыкальноритмических пропорций удмуртских народных песен характерна точная соизмеряе-мость долгих музыкальных времен кратким: преобладает отношение 1:2 и 1:4. Краткие музыкальные времена раздробляются также в точном отношении 1:2. Исключения в виде триольных раздроблений встречаются очень редко» [6, с. 21].

Следует отметить, что именно удмуртская музыка стала своеобразной научной экспериментальной площадкой для выработки общетеоретических положений ученого, которые он развивал в дальнейших трудах. Внимательно изучив образцы удмуртского песенного фольклора, записанные по его просьбе в конце 1930-х гг., а также по публикациям того времени, Е. В. Гиппиус апробировал идею о квантитативной ритмике, дал ее развернутое определение, привел многочисленные типовые формы музыкально-ритмических квантитативных формул; здесь же он оттачивал свой метод аналитической нотации, который затем утвердился в отечественном этномузыковедении.

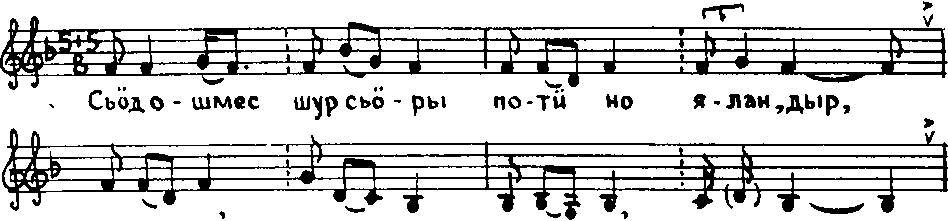

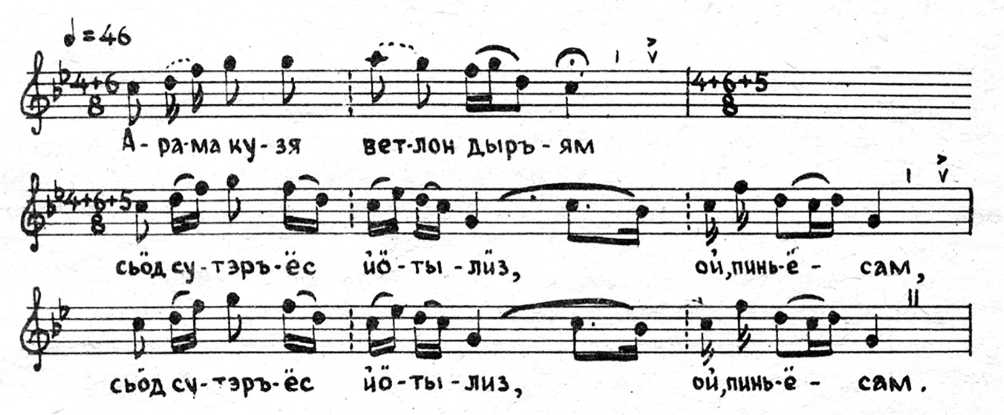

Провозгласив квантитативную ритмику исходной музыкально-ритмической нормой, Е. В. Гиппиус предлагает свою ритмическую классификацию удмуртского песенного фольклора, выявляя в нем два музыкальноритмических типа: одни напевы основаны на «мелких музыкально-ритмических формулах сопряжений долгих и кратких музыкальных времен (квантитативные музыкальные стопы)», другие состоят «либо из одной, либо из нескольких музыкально-ритмических формул одной определенной ритмической формы; а именно формул из равных кратких музыкальных времен, ритмически тяготеющих к одному или двум музыкальным долгим временам» (рис. 2, 3) [6, с. 23–24]. Судя по приведенным в статье нотным примерам, ученый отнес первый ритмический тип к напевам «областных традиций», тогда как второй ритмический тип оказался более характерным для «общераспространенных» удмуртских песен, хотя квантитативно-стопные напевы первого ритмического типа там тоже представлены [6, с. 26]. Именно музыкальная ритмика, по мнению Е. В. Гиппиуса, является основным дифференцирующим признаком между «общераспространенными песнями» и «песнями областных традиций», или, переводя на современный терминологический язык, – между популярными и известными по всей Удмуртии поздними песнями и узколокальными архаичными напевами [6, с. 24].

Приведенная классификация вызвала в свое время определенное недопонимание и разногласия среди исследователей удмуртской музыки, поскольку сам термин «тип» предполагает более высокий уровень классификации, в связи с чем второй тип часто понимался как ритмическая система, противопоставленная квантитативной.

Примерно в конце 1940-х гг. Е. В. Гиппиус вновь затрагивает проблематику ритмической типологии, в частности в третьей главе из незаконченной рукописи, посвященной русским лирическим протяжным песням с примечательным названием: «Мелодический склад, мыслимый вне гармонии и тактовой ритмики, и мелодический склад, гармонически опосредованный», показав таким образом, что основным дифференцирующим фактором в определении типа ритмической системы является гармония [8]. В этой работе Гиппиус выстраивает грандиозную картину сложных диалектических взаимосвязей «различных систем осмысленного ритма».

^т-чась,au, пуны- е ланг-ланг, au, ка-pus но, 4^ ^^ ^^W ^Qj 'JM.^'i ^ от-чы, ли, ^-ро-ме, гои-ды- реэ зм-^ы-ли.

Р и с. 2. Нотный пример 1. Охотничья песня (1-й ритмический тип)

F i g. 2. Musical example 1. Hunting song (1st rhythmic type)

Р и с. 3. Нотный пример 2. Лирическая песня (2-й ритмический тип)

F i g. 3. Musical example 2. Lyrical song (2nd rhythmic type)

Если очень кратко резюмировать его положения, касающиеся исключительно типологии ритмических систем, то они сводятся к следующим:

-

1) В своем исследовании Е. В. Гиппиус, используя диахронический метод исследования и считая его первостепенным при изучении теории музыкальной ритмики, строго придерживается принципа историзма, считая, что «…исследователь народной музыки не может подходить к вопросам музыкальной ритмики только как теоретик. Он обязан ставить эти вопросы как историк» [8, с. 118]. Согласно мысли ученого, «…музыкальная речь каждого народа никогда не представляет однородного явления, она всегда – исторически противоречивое скрещивание явлений различного происхождения», что отражается и в музыкальной ритмике [8, с. 124]. В соответствии с принципом историзма ученый относит гармонически неопосредованный мелодический склад к исторически более ранним. Позднеевропейский гармонически опосредованный мелодический склад в течение XVIII–XIX столетий утверждался, как пишет Е. В. Гиппиус, сначала в русских городах, потом в деревнях. Новое гармоническое мышление в русской культуре развивается в гомофонно-гармоническом стиле пения с инструментальным сопровождением. Оба склада длительное время сосуществовали в различных противоречивых соотношениях.

-

2) Е. В. Гиппиус считает, что необходимо выявлять «исходную ритмическую норму народной музыкально-ритмической системы» как категорию музыкального мышления, музыкального сознания и как «основное условие исторически правильного понимания особенностей ритмического строя каждой народной музыкальной культуры» [8, с. 126]. Исходная ритмическая норма, по мнению автора, определяет наиболее общие закономерности различных музыкально-ритмических систем и отражается на расстановке тактовых черт. Он противопоставляет ритмическую систему с исходной ритмической нормой пульсации сильных и слабых времен, относящейся к позднеевропейской музыкально-ритмической системе, двум другим ритмическим системам, которые относятся к мелодическому складу вне гармонии и тактовой ритмики. В таблице эта классификация может выглядеть следующим образом.

Новаторство его теории заключается, помимо других множественных идей, во-первых, в выделении квантитативной ритмики как самостоятельной ритмической системы, во-вторых, в дифференциации ритмики с музыкальными ударениями на две исторические и типологические категории: более ранняя акцентная ритмика, мыслимая вне гармонии, и ритмика позднеевропейской тактовой музыки.

Т а б л и ц а 1. Классификация ритмической организации музыки устной традиции по Е. В. Гиппиусу T a b l e 1. Classification of the rhythmic organization of oral tradition music by E. V. Gippius

|

Мелодический склад, гармонически опосредованный / Harmonically mediated melody |

Исходная ритмическая норма: пульсация сильного и слабого времен (музыкальный метр) / Initial rhythmic norm: pulsation of strong and weak tenses (musical meter) |

|

Мелодический склад, мыслимый вне гармонии / A melodic structure conceivable outside of harmony |

Исходная ритмическая норма соотношений долгих и кратких музыкальных времен (квантитативная ритмика) / Initial rhythmic norm of ratios of long and short musical tenses (quantitative rhythmics) |

|

Исходная ритмическая норма отношений музыкальных ударений (акцентная ритмика) / Initial rhythmic norm of musical accent relations (accent rhythmics) |

Собственно акцентной ритмике в мелодии вне гармонии и такта Е. В. Гиппиус в своем труде уделяет гораздо меньше внимания, очевидно, полагая, что эта ритмическая система более понятная, так как единственным определяющим ритмическим фактором является в ней музыкальное ударение (акцент). Квантитативная же ритмика становится практически центром исследовательского внимания, как и ранее, наименее изученной и непривычной музыкально-ритмической системой, требующей перестройки музыкального мышления исследователя, воспитанного на ином музыкальном материале [8]. Достаточно подробно, нежели во вступительной статье к сборнику удмуртских народных песен, ученый останавливается на характеристике квантитативной ритмики, анализируя такие, казалось бы, далекие сферы, как «физика связи музыки и движения», различие между квантитатив-ностью в музыке и квантитированностью в языке, проблема музыкально-поэтической ритмики в античном трактате Аристоксена и трактовка его теории немецким исследователем Вестфалем… [8, с. 135; 139; 140]. Однако основные положения, определяющие квантитативную музыкально-ритмическую систему и впервые высказанные в предисловии к удмуртскому сборнику, остались прежними. Исходной ритмической нормой квантитативной системы являются «точно запоминаемые отношения долгих и кратких музыкальных времен». Главным принципом формообразования является принцип сложения (суммирования), в отличие от принципа деления в акцентной ритмической системе. Как отмечает ученый, своеобразие квантитативной ритмики определяется тем, что ритмический строй музыки в основном не связан с музыкальными акцентами, что очень затрудняет неподготовленного исследователя при расстановке тактовых черт. Но даже при наличии музыкальных ударений последние не имеют решающего ритмического значения, потому не могут учитываться при тактировке.

Таким образом, Е. В. Гиппиус создал четкую, научно обоснованную теорию ритмической организации, в которой рассмотрел квантитативную музыкальную ритмику как категорию музыкального мышления и как одну из самостоятельных систем ритмической организации. Опираясь на широкий материал фольклорных традиций разных народов, он показал историческое значение квантитативной музыкально-ритмической системы, которой, по справедливому замечанию М. Г. Кондратьева, музыковеды либо отказывали в самостоятельности, либо считали ее явлением синкретическим, в котором слиты общие квантитативные закономерности и стиха, и музыки [1].

В свете анализируемой теории ритма становится понятна позиция Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд в определении «второго ритмического типа» удмуртской традиционной музыки, которая, без сомнения, относится к разновидности квантитативной музыкальной ритмики. Из этого вывода следует также, что музыкальное мышление удмуртов полностью базировалось на квантитативной ритмической системе, в соответствии с которой могли «перерабатываться» более поздние заимствованные образцы музыкально-песенного фольклора, основанные в оригинале на акцентной ритмике.

Определив музыкальную ритмику удмуртской песни как квантитативно-стопную и раскрыв ритмическую природу удмуртской

@ КУЛЬТУРОЛОГИЯ традиционной музыки, Е. В. Гиппиус дал мощный импульс для изучения ритмической организации музыки народов Волго-Ка-мья. На материале чувашской традиционной музыки эту проблематику исследовал М. Г. Кондратьев [1], квантитативность в татарской музыке целенаправленно изучала Е. М. Смирнова [2].

Развитие теории ритма было продолжено и Б. Б. Ефименковой, ученицей и последовательницей Е. В. Гиппиуса. Публикация ее масштабного труда «Ритм в произведениях русского вокального фольклора» стала значимым научным событием в отечественном этномузыковедении. В ней «автор опирается на методологию и методику системно-структурных типологических исследований, которые разрабатывались как в отечественном этномузыковедении – прежде всего группой учеников и последователей Е. В. Гиппиуса, так и в смежных дисциплинах…» [9, с. 8].

В своем исследовании Б. Б. Ефименкова выделяет четыре класса ритмических форм: цезурированные, равномерно сегментированные, неравномерно сегментированные и ритмические формы с мобильными параметрами структуры.

Изложенная в книге законченная теоретическая концепция до настоящего времени является, пожалуй, единственным в отечественном этномузыковедении систематизированным типологическим исследованием ритмической системы на основе не только русского, но всего восточнославянского песенного фольклора. Более того, многолетнее использование концепции ритмической типологии в курсе «Теория фольклора» на кафедре музыкального и сценического искусства в Удмуртском государственном университете показало универсальность многих ее положений.

Вместе с тем стремление соотнести две концепции – Е. В. Гиппиуса и Б. Б. Ефименковой – не всегда приводило к успешным результатам. В исследовании Бориславы Борисовны отдельные положения ритмической классификации Е. В. Гиппиуса пересмотрены и представлены в несколько ином виде, что вызывает вопросы и необходимость научной дискуссии. В первую очередь возник вопрос об определении понятия «квантитативность», которое в работе Б. Б. Ефименковой приобрело «крайне размытый и предельно расширительный» характер [2, с. 17]. В начале своего исследования, определяя общую специфику всей ритмической системы восточнославянского музыкального фольклора, исследовательница относит ее в целом «к времяизмерительному, квантитативному типу», совместив таким образом (если следовать концепции Е. В. Гиппиуса) все разновидности ритмики в один тип [9, с. 51]. Возможно, Б. Б. Ефименкова имела в виду всеобщий закон музыки как временнόго искусства, то есть использовала термин для обозначения долготности как таковой, вне ее связи с метрическими функциями [2]. Но провозглашая основным принципом формообразования сложение ритмических единиц как характерную черту квантитативного ритма, на страницах своего исследования Борислава Борисовна все же отступает от главных характеристик квантитативности при описании, например, класса равномерно сегментированных форм, где автор на первый план выдвигает разграничительную, сегментирующую функцию [9], то есть принцип деления, что уже является признаком не квантитативной, а акцентной ритмической системы.

Возможно, эти отдельные замечания можно было не брать во внимание, так как разработанная ею ритмическая типология имеет завершенный, стройный, логически выверенный и научно обоснованный характер. Однако для удмуртского этномузыковедения, сформированного на монументальных идеях Е. В. Гиппиуса, в частности идее квантитативности ритма, проблема соотнесения обеих теоретических систем, которые созданы в рамках одного научного направления, одной школы, являлась актуальной и требовала разрешения. Такая задача ставилась на практических семинарах по курсу «Теория фольклора» в Удмуртском государственном университете, во время которых выявлялись ритмические типы в удмуртской традиционной музыке, соответствующие классификационным системам Е. В. Гиппиуса и Б. Б. Ефименковой. Предварительные результаты можно представить следующим образом.

Т а б л и ц а 2. Классификационные системы ритмической организации музыки устной традиции по Е. В. Гиппиусу и Б. Б. Ефименковой применительно к удмуртскому песенному фольклору

T a b l e 2. Classification systems of the rhythmic organization of oral tradition music by E. V. Gippius and

-

B. B. Efimenkova in relation to Udmurt song folklore

Классификационная ритмическая система Е. В. Гиппиуса / Classification rhythmic system by E. V. Gippius

Классификационная ритмическая система Б. Б. Ефименковой / Classification rhythmic system by B. B. Efimenkova

Жанры удмуртского песенного фольклора / Genres of Udmurt song folklore

Исходная ритмическая норма соотношений долгих и кратких музыкальных времен (квантитативная ритмика) / Initial rhythmic norm of ratios of long and short musical tenses (quantitative rhythmics)

Класс цезурированных ритмических форм / The class of censored rhythmic forms

Южноудмуртские обрядовые напевы / South Udmurt ritual tunes

Исходная ритмическая норма соотношений долгих и кратких музыкальных времен (квантитативная ритмика) / Initial rhythmic norm of ratios of long and short musical tenses (quantitative rhythmics)

Ритмические формы с мобильными параметрами структуры / Rhythmic forms with mobile structure parameters

Северноудмуртские сольные импровизации (крезь) / Northern Udmurtian solo improvisations (krez)

Исходная ритмическая норма отношений музыкальных ударений (акцентная ритмика) / Initial rhythmic norm of musical accent relations (accent rhythmics)

Класс ритмических форм со стопной сегментацией / Class of rhythmic forms with verse stop segmentation

Поздний (заимствованный) песенный слой / Late (borrowed) song layer

Класс цезурированных ритмических форм согласовывается с квантитативной ритмикой южноудмуртских обрядовых напевов – как более архаичных (свадебных, календарных), так и относительно более поздних (рекрутских, гостевых). Так же естественно укладываются в рамки квантитативной ритмической системы северноудмуртские сольные импровизации, которые можно номинировать как ритмические формы с мобильными параметрами структуры. Поздний песенный слой, как правило, бóльшей частью заимствованный, соотносится с акцентной ритмикой.

Заключение

Новые полевые материалы по удмуртской музыкально-песенной традиции могут расширить или внести определенные коррективы в вышеприведенную сравнительную таблицу, которая показывает, с одной стороны, отчетливую возможность сопоставления обеих концепций, с другой – применимость ритмической типологии, разработанной Б. Б. Ефименковой на восточнославянском материале, по отношению к финно-угорской удмуртской традиционной музыке.

Список литературы Теория ритма в трудах Е. В. Гиппиуса и современные подходы к проблеме (на примере удмуртской традиционной музыки)

- Кондратьев М. Г. О ритме чувашской народной песни. К проблеме квантитативности в народной музыке. М.: Советский композитор, 1990. 144 с.

- Смирнова Е. М. Ритмический строй музыкально-поэтического фольклора татар-мусульман Волго-Уралья. Казань, 2008. 580 с. Vikár L., Bereczki G. Votyak Folksongs. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. 524 p.

- Чуракова Р. А. Удмуртские свадебные песни / под ред. Е. В. Гиппиуса. Устинов: Удмуртия, 1986. 147 с.

- Гиппиус Е. В., Эвальд З. В. К изучению поэтического и музыкального стиля удмуртской народной песни // Записки УдНИИ.

- Ижевск: Удмуртгосиздат, 1941. Вып. 10: Вопросы языка, литературы и фольклора. С. 61-88.

- Гиппиус Е. В., Эвальд З. В. К изучению поэтического и музыкального стиля удмуртской народной песни // Удмуртские народные песни. Памятники культуры. Фольклорное наследие. Ижевск: УИИЯЛ УрО АН СССР, 1989. С. 10-32.

- Софронова Е. А. Удмуртский музыкальный фольклор в коллекциях 1937-1941 годов Фонограммархива Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук: дис. … канд. иск. СПб, 2022. 286 с.

- Гиппиус Е. В. Мелодический склад, мыслимый вне гармонии и тактовой ритмики, и мелодический склад, гармонически опосредованный // Материалы и статьи: к 100-летию со дня рождения Е. В. Гиппиуса. М.: Издательский дом "Композитор", 2003. С. 112-168.

- Ефименкова Б. Б. Ритм в произведениях русского вокального фольклора. М.: Композитор, 2000. 256 с.