Теплоемкость и дефекты кристаллической решетки трехокиси ванадия

Автор: Суриков Вадим Иванович, Суриков Валерий Иванович, Данилов Сергей Валентинович, Егорова Виктория Александровна, Эйсмонт Наталья Геннадьевна, Семенюк Наталья Андреевна

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Физика и астрономия

Статья в выпуске: 6 (43), 2017 года.

Бесплатный доступ

Сообщаются результаты изучения теплоемкости образцов V2O3 и V2O3,04 из области гомогенности трехокиси ванадия в диапазоне температур 5-250 К. Полученные восстановлением пятиокиси ванадия в атмосфере очищенного водорода при разных температурах образцы аттестованы с помощью рентгеновского фазового анализа, показавшего их однофазность. Содержание кислорода в образцах определялось по прибыли веса при окислении до исходной пятиокиси ванадия, а также на сканирующем электронном микроскопе JEOLJCM-5700. Температурная зависимость теплоемкости исследовалась с помощью автоматизированного вакуумного адиабатического калориметра с погрешностью ~1 %. Анализ полученных результатов в области гелиевых температур позволяет представить температурную зависимость теплоемкости как сумму двух слагаемых, одно из которых соответствует теплоемкости кристаллической решетки (закон « Т 3» Дебая), а второе экспоненциальное слагаемое интерпретируется как теплоемкость дефектов кристаллической решетки. Математическая обработка результатов позволила оценить некоторые параметры указанных соединений, в частности температуры Дебая, энергии возбуждения и концентрации дефектов кристаллической решетки синтезированных образцов. Делается вывод об увеличении концентрации дефектов с ростом содержания кислорода в образцах, что приводит к изменениям фононного спектра, выражающимся в частности в существенном изменении дебаевской температуры.

Теплоемкость, трехокись ванадия, фазовый переход металл - диэлектрик, дефекты кристаллической решетки, концентрация дефектов, температура дебая

Короткий адрес: https://sciup.org/14969060

IDR: 14969060 | УДК: (536.631+538.91):669-179 | DOI: 10.15688/mpcm.jvolsu.2017.6.8

Текст научной статьи Теплоемкость и дефекты кристаллической решетки трехокиси ванадия

DOI:

Трехокись ванадия, как и некоторые другие окислы этого металла, при невысоких давлениях испытывает при Т ~ 170 К фазовый переход металл – диэлектрик (ФПМД), который сопровождается изменением физических (структурных, электрических, теплофизических, магнитных и др.) свойств. Несмотря на то что уникальные свойства этого соединения известны достаточно давно, интенсивность их исследований со временем не уменьшается. Это не в последнюю очередь связано с широким применением фазового перехода металл – диэлектрик в современных технологиях.

В настоящей работе сообщаются результаты исследований температурных зависимостей теплоемкости образцов V2O3 и V2O3,04. Образцы для исследований в виде поликристаллических мелкодисперсных порошков готовились восстановлением пятиокиси ванадия в атмосфере очищенного водорода при различных температурах.

Все приготовленные для исследований материалы представляли собой порошки черного цвета. Образцы исследовались на электронном сканирующем микроскопе JEOLJCM-5700 с целью уточнения элементного состава сразу после синтеза. Содержание кислорода в образцах определяли также по прибыли веса при окислении исследуемого препарата до исходной V2О5.

Кроме того, аттестация образцов осуществлялась рентгеноструктурными методами, которые выполнялись на дифрактометре Shimadzu XRD-7000. Рентгеновский фазовый анализ подтвердил, что полученные препараты являются однофазными. Теплоемкость определялась с помощью автоматизированного вакуумного адиабатического калориметра типа Стрелкова с погрешностью не более 1 %. Таким образом, использование современного микроскопа позволило уточнить элементный состав образцов, а использование современной вычислительной техники позволило усовершенствовать методику обработки результатов и оценить концентрацию дефектов в образцах, чего раньше сделать было невозможно.

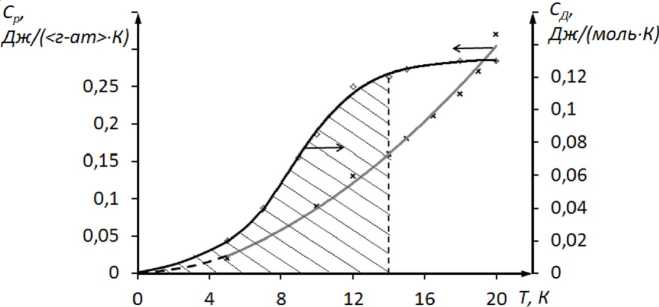

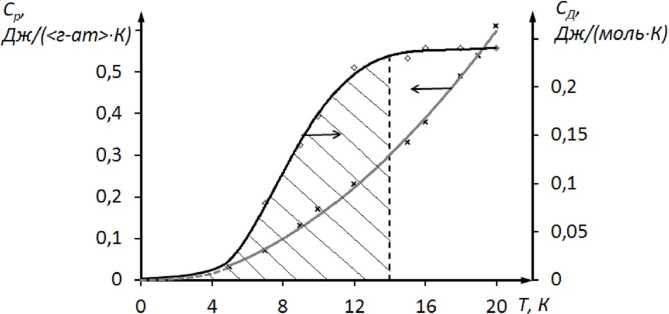

На рисунках 1 и 2 приведены экспериментальные температурные зависимости теплоемкости образца при постоянном давлении Ср и теплоемкости дефектов кристаллической решетки С Д в области гелиевых температур. При этом – для удобства дальнейшего использования – теплоемкость образца определялась в расчете на средний грамм-атом вещества, а теплоемкость дефектов, которая представляет собой количество теплоты, которое необходимо сообщить образцу для возбуждения всех дефектов при нагревании его на один Кельвин, определялась в расчете на моль вещества. Полученные для нелегированной трехокиси ванадия результаты хорошо согласуются с приведенными в [5, с. 2772–2773].

Рис. 1. Зависимости СР ( Т ) и С Д( Т ) для образца V2O3

Рис. 2. Зависимости СР ( Т ) и С Д( Т ) для образца V2O3,04

Компьютерная обработка результатов показала, что теплоемкость образцов в интервале температур от 5 до ~12 К удовлетворительно описывается уравнением вида:

Cp = С д + p Т 3 = A(Т )exp( - E a IkT ) + p T 3 . (1)

Наличие экспоненциального слагаемого в уравнении можно объяснить присутствием в исследуемых объектах большого количества дефектов типа Шоттки, что может быть связано с методом синтеза образцов [5, с. 2772–2773]. Величина ЕА определяет энергию возбуждения дефекта кристаллической решетки. Параметр « А » в (1) зависит от температуры и связан с энергией возбужденных дефектов. В целом экспоненциальное слагаемое определяет теплоемкость дефектов кристаллической решетки, С Д. На рисунках 1 и 2 приведены зависимости С Д от температуры для V2O3 и V2O3,04.

Площади заштрихованных на рисунках 1 и 2 областей, очевидно, равны теплоте, пошедшей на возбуждение дефектов, Q :

Т 1 T 1

Q = J С Д dT = J A ( T ) exp ( - E AI kT ) dT ,

где Т 1 – температура, при которой возбуждаются все дефекты.

Результаты проведенных расчетов позволяют оценить концентрацию дефектов в изученных образцах n = Q / ЕА . Значения ЕА , Q и n приведены в таблице.

Второе слагаемое в формуле (1) связано с тепловыми колебаниями кристаллической решетки. Параметр позволяет оценить температуру Дебая, так как в = 12 • п4к • V • G • N / (5-®Д3), где k – постоянная Больцмана; V – объем элементарной ячейки; G – число ячеек в рассматриваемом объеме; N - число атомов в ячейке; 0Д - характеристическая температура Дебая. Ошибка аппроксимации теплоемкости кристаллической решетки, как пропорциональной Т3 при температурах Т< ®д/12, для большинства переходных металлов и сплавов не превышает 1 % [4, с. 833-835]. Оцененные значения характеристических дебаевских температур приведены в таблице.

Экспериментально определенные параметры V2O3 и V2O3,04

|

Образец |

β∙106, Дж г г - ат) К4 |

Θ Д , К |

Е А ∙1022, Дж |

Q , Дж моль |

n ∙10-21, -1 моль |

Т МД, К |

А S МД , Дж моль • К |

γ∙104, Дж )г - ат) К2 |

|

V 2 O 3 |

6,2 |

680 |

3,1 |

0,91 |

2,9 |

169,0 |

9,8 |

116 |

|

V 2 O 3,04 |

9,0 |

600 |

2,5 |

1,6 |

6,4 |

166,8 |

10,5 |

126 |

При температурах выше 12 К в уравнение, описывающее температурную зависимость теплоемкости, помимо «экспоненциального» и «кубического» вклада, добавляется слагаемое а Т 2. Квадратичный и кубический вклады (последний, помимо теплоемкости, обусловленной собственно колебаниями решетки), возможно, содержат информацию о том, что образующиеся при синтезе в материалах дефекты располагаются закономерно, образуя своеобразную слоистую структуру. Как показал Лифшиц [2, с. 475–486], для случая слоистых структур, при низких температурах, когда взаимодействие между слоями существенно, имеют место зависимости теплоемкости, пропорциональные Т 2 и Т 3, причем величины соответствующих вкладов по мере изменения температуры (а значит, и степени взаимодействия) должны изменяться.

При температурах около 170 К на зависимостях Ср ( Т ) наблюдается выраженный пик теплоемкости, связанный с фазовым переходом металл – диэлектрик. Для исследованных образцов определены температуры перехода Т МД, соответствующие максимуму теплоемкости, а также рассчитаны изменения энтропии при ФПМД А S^ . Поскольку согласно Мотту [3] основная часть изменения энтропии при переходе в V2O3имеет электронное происхождение, то есть А S = у Т Мд , можно оценить и коэффициенты электронной теплоемкости у для металлических фаз исследованных образцов. Температуры ФПМД, а также рассчитанные значения А SМД и у приведены в таблице.

Заключение

Исследование теплоемкости образцов трехокиси ванадия, полученных путем восстановления пятиокиси в атмосфере водорода, показало, что в образцах формируется большое количество точечных дефектов. Концентрация дефектов увеличивается с увеличением концентрации кислорода в образце. Энергия возбуждения дефектов невелика и сопоставима с энергией теплового хаотического движения молекулярного кислорода при комнатной температуре. Заметное изменение характеристической температуры Дебая с изменением концентрации дефектов в образце может указывать на влияние дефектов на формирование фононного спектра образцов. Аналогичная картина наблюдалась нами ранее для диоксида ванадия [1, с. 96–99].

Список литературы Теплоемкость и дефекты кристаллической решетки трехокиси ванадия

- Дефекты кристаллической структуры диоксида ванадия/Вад. И. Суриков, Вал. И. Суриков, О. В. Лях, С. В. Данилов//Известия вузов. Физика. -2014. -Т. 57, № 8. -С. 96-99.

- Лифшиц, И. М. О тепловых свойствах цепных и слоистых структур при низких температурах/И. М. Лифшиц//ЖЭТФ. -1952. -Т. 22, № 4. -С. 475-486.

- Мотт, Н. Ф. Переходы металл -изолятор/Н. Ф. Мотт. -М.: Наука, 1979. -342 с.

- Теплоемкости силицидов и германидов ванадия и хрома со структурой А-15/П. В. Гельд, Г. И. Калишевич, В. И. Суриков, А. К. Штольц, В. Л. Загряжский//Доклады АН СССР. -1974. -Т. 215, № 4. -С. 833-835.

- Теплоемкость трехокиси ванадия при гелиевых температурах/С. В. Данилов, Вад. И. Суриков, Вал. И. Суриков, Н. И. Коуров//ФТТ. -1983. -Т. 25, вып. 9. -С. 2772-2773.