Тепловизионная оценка микроциркуляторных нарушений в области верхних конечностей после радикальной мастэктомии

Автор: Гаевская О.Э., Смирнова Л.М.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Рак молочной железы занимает первое место среди злокачественных заболеваний у женщин во всем мире. Постмастэктомическая патология верхней конечности в виде лимфедемы, ограничения подвижности в плечевом суставе, нарушения функций кисти, снижения мышечной силы наиболее часто является причиной утраты трудоспособности этих больных. Выраженная постмастэктомическая лимфедема приводит к ухудшению двигательной функции верхней конечности, а также нарушению статодинамической функции опорно-двигательной системы. Для назначения адекватной восстановительной терапии и протезирования необходим контроль изменения состояния верхней конечности. Тепловидение может использоваться для динамической оценки микроциркуляторных нарушений в области верхних конечностей на этапах реабилитации больных после радикального лечения рака молочной железы. При трактовке результатов тепловидения необходимо в каждом случае в комплексе учитывать изменения показателей асимметрии температур надплечий и предплечий.

Мастэктомия, лимфостаз, реабилитация, тепловидение

Короткий адрес: https://sciup.org/142121139

IDR: 142121139

Текст научной статьи Тепловизионная оценка микроциркуляторных нарушений в области верхних конечностей после радикальной мастэктомии

Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре злокачественных новообразований среди женского населения во всем мире, в частности в России и в Санкт-Петербурге. В настоящее время в России ежегодно регистрируется более 50 тысяч новых случаев [6, 8]. По данным популяционных раковых регистров показатель 5-летней выживаемости возрос в среднем в Европе с 75,4 до 77,5 %, по Санкт-Петербургу составляет 74,2 % [5, 9, 10, 11]. Поскольку возрастает число больных, радикально леченных по поводу РМЖ, увеличивается и число больных, способных вернуться к труду. Инвалидизирующее влияние самого рака молочной железы не велико, однако успехи современной комплексной терапии РМЖ, увеличение выживаемости, к сожалению, часто нивелируется осложнениями радикального лечения рака молочной железы (РЛРМЖ). Удаление молочной железы с грудными мышцами, подмышечными, подключичными, подлопаточными лимфатическими узлами является не только радикальной, но и калечащей операцией. Осложнения РЛРМЖ в виде лимфедемы верхней ко- нечности, ограничения подвижности в плечевом суставе, нарушения функций кисти, снижения мышечной силы наиболее часто является причиной утраты трудоспособности у этих больных [2, 7]. Выраженная постмастэктомическая лимфедема III-IV степеней ухудшает двигательную функцию верхней конечности [1], а также является дестабилизирующим фактором, приводит к нарушению статодинамической функции опорно-двигательной системы и прогрессированию остеохондроза вследствие искривления грудного отдела позвоночника, нарушения осанки, смещения проекции центра давления в опорном контуре [4].

Постмастэктомическая лимфедема – хроническое заболевание, склонное к прогрессированию. Для назначения адекватной восстановительной терапии и протезирования необходима динамическая оценка состояния микроциркуляции пораженной конечности на этапах реабилитации. Тепловидение является доступным, безвредным методом, широко используемым в ортопедии. Но в литературных источниках нами не было найдено методики использования его для оценки эффективности реабилитации больных с постмастэктомическим синдромом.

Целью исследования было определение возможностей и особенностей тепловизионной оценки эффективности реабилитации больных с патологией верхней конечности после радикального лечения рака молочной железы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методом тепловидения изучено состояние кровотока верхних конечностей 61 женщины в возрасте от 32 до 68 лет, проходивших реабилитацию в ортопедическом отделении клиники ФГУ «СПб НЦЭР им. Альбрехта Росздрава» по поводу патологии верхней конечности после РЛРМЖ. Обследование до и после курса реабилитации проводилось при помощи программно -аппаратного комплекса «ТеплоСкан», предназначенного для регистрации и анализа тепловых изображений, с частотой кадров 25 Гц. Эквивалентная шуму разность температур «Тепло-Скан» составляет не более 0,1К.

За сутки до обследования исключались процедуры, влияющие на кровообращение; с утра дня обследования пациент находился в условиях комфортных температур 20-22 С°; обследование проводилось в помещении с температурой 20 -22 С° с зашторенными окнами и экранированными батареями; за 20 минут до начала измерений туловище, шея, верхние конечности пациента освобождались от одежды; обследование проводилось после 20 минутной адаптации; в течение периода адаптации и во время обследования двери и окна помещения закрыты (для исключения сквозной циркуляции воздуха).

Осуществлялась регистрация термограммы передней поверхности грудной клетки и верхних конечностей. Анализировались признаки асимметрии температурного рисунка кожных покровов надплечий и верхних конечностей (со стороны оперированной молочной железы и с контралатеральной стороны).

Анализ термограммы проводился в качест- венной форме - визуальной оценкой термограммы в цветовой кодировке температур и в количественной форме - определением истинных температур и разницы температур в идентификационных точках. Для тарирования прибора с целью определения истинных значений температур использовалась настройка шкалы по абсолютно-черному телу. При статистической обработке использовали парный критерий Стьюдента, критерий Уилкоксона.

Был выполнен расчет следующих показателей:

-

- межконечностной асимметрии температуры надплечий Р Н (PH=tHo-tH3, где tHo — температура надплечья на стороне операции; tH3 - температура надплечья на неоперированной стороне);

-

- межконечностной асимметрии температуры предплечий РП (Pn=tno-tn3, где tno - температура предплечья на стороне операции; tn3 -температура предплечья на неоперированной стороне);

-

- продольный градиент температур верхней конечности на стороне операции AtonEP . ( At onEp. = tHo-tno );

-

- продольный градиент температур верхней конечности на не оперированной стороне At3 д 0P . (Atздop .= tнз-tпз);

-

- асимметрии продольных градиентов температур верхних конечностей PаAt (PаAt=At oпЕp. -At здop. , где At onEp. - продольный градиент температур верхней конечности на стороне операции; At зд 0P . - продольный градиент температур верхней конечности на не оперированной стороне) .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДEHИE

Гипотетически у пациентов, перенесших операцию на молочной железе, возможно 5 основных типов распределения температуры кожных покровов верхних конечностей:

-

1) tHo

H3 и tno H3 ) и предплечья (t n3 );n3 - температура надплечья (tHo) и предплечья (tno) верхней конечности на стороне оперированной молочной железы ниже, чем температура контралатерального надплечья (t -

2) tHo>tH3 и tno

n3 - температура надплечья (tHo) верхней конечности на стороне операции выше, а температура предплечья (tno) ниже, чем температура симметричных отделов контралатеральной верхней конечности; -

3) tHo>tH3 и tno>tn3 - температура верхней конечности на стороне операции выше, чем

температура контралатеральной;

-

4) tHo< tH3 и tno>tn3 - температура надплечья (t Ho ) на стороне оперированной молочной железы ниже, а температура предплечья (tno) - выше, чем температура симметричных отделов контралатеральной верхней конечности;

-

5) tHo=tH3 и tno=tn3, то есть отсутствует меж-конечностная асимметрия.

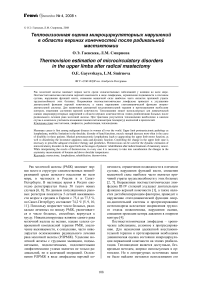

Из перечисленных выше пяти основных типов распределения температуры мы наблюдали только три. Межконечностная термоасимметрия была выявлена у всех женщин. Следует обратить внимание на то, что ни у одной из них не наблюдалась термоасимметрия, при которой температура надплечья на стороне оперированной молочной железы ниже, а температура од- ноименного предплечья - выше, чем температура симметричных отделов контралатеральной конечности. В зависимости от характера тепловизионной картины больные были разделены на 3 группы (рис. 1).

I группа II группа g - Рн - показатель межконечностной асимметрии надплечий

□ - Рп - показатель межконечностной асимметрии предплечий

Рис. 1. Показатели межконечностной асимметрии верхних конечностей после радикального лечения рака молочной железы

Группу I составляли 10 женщин, у которых температура предплечья и надплечья на стороне операции была ниже, чем на контралатеральной. В группу II вошли 29 больных, у которых на фоне повышения температуры надплечья на оперированной стороне наблюдалось снижение температуры одноименного предплечья по сравнению с контралатеральной конечностью. Группу III составили 22 больных, у которых наблюдалась гипертермия надплечья и предплечья на стороне операции. Сопоставление тепловизионных и клинических данных обусловило разделение этой группы на две подгруппы. Подгруппу IIIa составили 16 (72,7 %), у которых гипертермия надплечья оперированной стороны была выражена в большей степени, чем гипертермия одноименного предплечья. К подгруппе IIIб были отнесены 6 (27,3 %) женщин, у которых гипертермия предплечья на стороне операции была более значительна, чем гипертермия надплечья.

В группе I клинических проявлений лимфо-стаза верхней конечности не наблюдалось, отсутствовали типичные жалобы. Уменьшение температуры конечности со стороны операции, видимо, являлось следствием снижения интенсивности кровотока в ней из-за уменьшения физической нагрузки на эту конечность.

Во II группе абсолютное большинство 23 (79,3 %) составляли больные с лимфедемой IIIII степени, проявлениями отека во всех отделах верхней конечности на стороне операции. У 4 человек (13,8 %) диагностировали преходящий лимфостаз, в 2 случаях (6,9 %) – отек I степени. Четкой корреляции между степенью выраженности лимфостаза и снижением темпера- туры предплечья не наблюдалось, что могло быть обусловлено сочетанным воздействием нескольких факторов, в частности патологией лимфатического и венозного оттока, нервнорефлекторными реакциями.

По данным литературы, при постмастэкто-мическом лимфостазе происходит снижение температуры дистальных отделов верхней конечности на 0,5-1,0 Сº [3]. В соответствии с этим наблюдавшееся нами во II группе снижение температуры предплечья и кисти на оперированной стороне мы сочли в большей степени следствием отека, ведущую роль в формировании которого, вероятно, играет собственно недостаточность лимфооттока.

Степень температурной асимметрии надплечий у пациентов II группы не зависела от степени и стадии лимфостаза, давности его существования, что, по-видимому, объясняется индивидуальными особенностями компенсаторных реакций организма в ответ на лимфостаз: начало компенсаторных реакций в разные сроки, разная интенсивность их проявления, преобладание тех или иных механизмов компенсации у разных больных. Существенное влияние на термораспределение могут оказывать и вегетососудистые, рефлекторные реакции, связанные, например, с патологией позвоночника у этих больных.

В III группе отек II-III степени наблюдался у 17 (77,3 %), преходящий лимфостаз и отек I степени – у 5 (22,7 %). Большинство больных III группы жаловались на боли в верхней конечности на стороне операции, жжение, покалывание. Как правило, отек у пациентов III группы носил стойкий характер. В некоторых случаях кожа верхней конечности имела синюшный оттенок, чего не наблюдалось в I и II группах. Обращает на себя внимание тот факт, что давность операции в подгруппе IIIа была от 2 до 15 лет, а в подгруппе IIIб не более 6-8 месяцев и давность существования отека - 1-4 месяца.

Оценка характера изменения тепловизионной картины с учетом клинических данных дает основание предполагать, что повышение температуры всей верхней конечности на стороне операции у пациентов III группы может быть связано с преобладанием венозной недостаточности.

Сравнив полученные данные с термограммами 40 женщин того же возраста, не имеющих в анамнезе операции на молочной железе, мы убедились в отсутствии межконечностной термоасимметрии, наблюдаемой у женщин, перенесших мастэктомию. Для пациентов с постма-стэктомическим лимфостазом верхней конечности особенно характерным было повышение температуры надплечья на оперированной стороне.

В попытке найти объяснение наблюдаемым изменениям термограммы верхних конечностей мы провели эксперимент. Регистрировали исходную термограмму здоровой женщины, затем создавали ограничение венозного оттока путем пережатия верхней конечности на уровне плеча манжетой тонометра в течение 4 часов и регистрировали термограммы в динамике. Ограничения артериального притока не происходило, так как в манжете сохранялось постоянное давление 35-40 мм рт. ст. Результаты эксперимента показали появление межконечностной термоасимметрии в виде гипертермии предплечья при нарушении венозного оттока. Затем давление воздуха в манжете повысили до 120 мм рт. ст., что привело к прекращению венозного оттока и ограничению артериального притока в области предплечья и кисти. В течение 15 минут мы наблюдали существенные изменения термограммы этой конечности в виде гипертермии надплечья и значительной гипотермии дистальных отделов. Наблюдалось увеличение показателей асимметрии продольных градиентов температур верхних конечностей, а также показателей меж-конечностной асимметрии. Таким образом, наблюдаемые в эксперименте изменения термограммы были схожи с картиной распределения теплового рисунка у пациентов, перенесших мастэктомию.

По-видимому, повышение температуры в области надплечья после мастэктомии является проявлением микроциркуляторных нарушений. После мастэктомии и лимфаденодиссекции система венозного оттока верхней конечности работает в условиях повышенной нагрузки, так как во время операции удаляются лимфатические узлы и нарушается работа лимфодренажной системы. Происходит активирование компенсаторной реакции формирования коллатералей в ответ на затруднение кровотока, связанного с образованием «преграды», обусловленной повреждением тканей (механическим, лучевым), нарушением венозного оттока по венам предплечья и плеча за счет сдавления подкрыльцовой вены со стороны отечных и фиброзированных тканей, рубцов, лимфоцеле и ее послеоперационного перегиба, флеботромбоза подкрыльцовой и (или) подключичной вен на стороне операции. Функциональные изменения на уровне микроциркуляции возникают раньше, чем видимое увеличение периметра верхней конечности при постмастэктомической лимфедеме. Именно различием микроциркуляторных нарушений могут объясняться отличия теплового рисунка в области надплечий и предплечий в ранние (подгруппа IIIб) и более поздние (подгруппа IIIа) сроки с момента начала формирования отека. Тепловидение позволяет регистрировать эти изменения на доклиническом этапе.

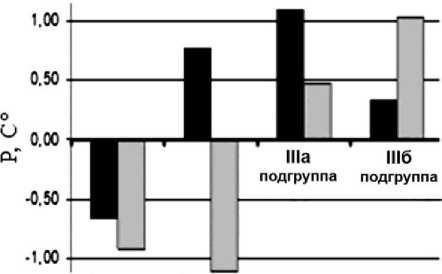

Результаты расчета продольных градиентов: температур «больной» (Δt ОПЕР. ) и «здоровой» (Δt ЗДОР. ) конечностей соответственно: в I группе 1,73±0,42 Сº и 1,48±0,44 Сº; во II группе 2,91±0,37 Сº и 1,04±0,40 Сº, в подгруппе IIIа 2,27±0,30 Сº и 1,65±0,31 Сº, в подгруппе IIIб 0,78±0,21 Сº и 1,50±0,15 Сº . Во всех группах продольные градиенты температур конечности на стороне мастэктомии и контралатеральной различались достоверно (р<0,05). В группах I, II и подгруппе IIIa продольный градиент на стороне операции был выше, чем на контралатеральной. В подгуппе IIIб наблюдалось обратное соотношение продольных градиентов. Статистический анализ показал достоверность более высокой разницы продольных градиентов (р<0,05) у пациентов II и III групп (с отеком верхней конечности) по сравнению с группой I (без лим-фостаза) (рис. 2).

I группа II группа Ша группа 1116 группа

Q со стороны оперированной молочной железы ^ с контралатеральной стороны

Рис. 2. Показатели продольных градиентов температур верхних конечностей у женщин, перенесших радикальное лечение рака молочной железы

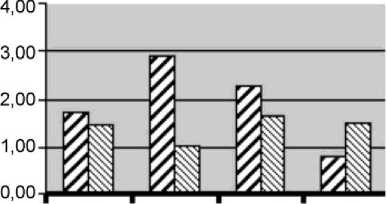

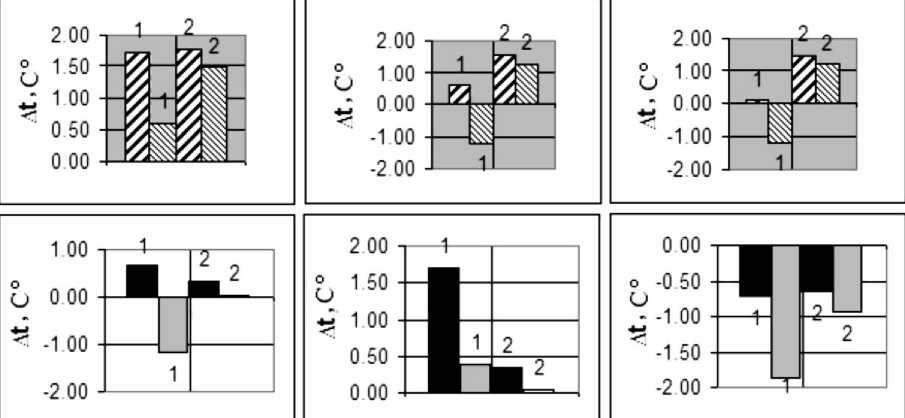

В качестве примера представлены результаты термограммы трех пациентов, перенесших радикальную мастэктомию, у которых на фоне восстановительной терапии клинически наблюдались существенные положительные изменения в виде уменьшения размеров отечной конечности, напряженности тканей, чувства тяжести, ощущения распирания, болей в верхней конечности, увеличения силы мышц кисти, подвижности плечевого сустава на стороне мастэктомии (рис. 3).

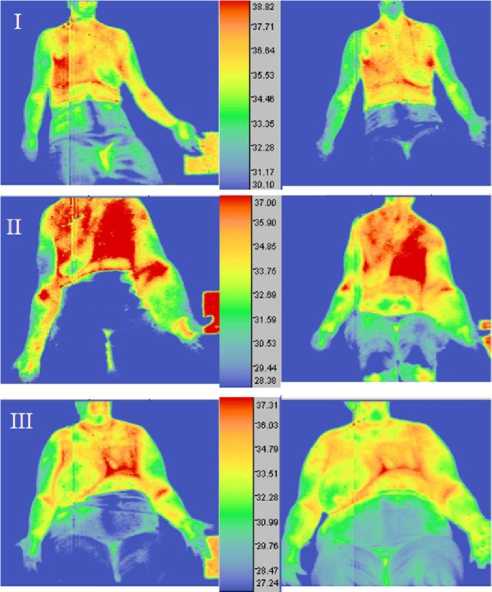

После реабилитации у этих трех пациентов величина продольного градиента температур изменилась не только на руке со стороны операции, но и на контралатеральной, показатели асимметрии продольных градиентов (РаΔt) уменьшились. Показатели межконечностной асимметрии также снизились, термограмма после реабилитации стала более симметричной, что, на наш взгляд, может трактоваться как положительная динамика (рис. 3, 4).

Рис. 3. Термограммы женщин, перенесших радикальное лечение рака молочной железы: слева - до реабилитации; справа – после. I – больная Л., Ds: состояние после правосторонней радикальной мастэктомии, разгибательно-приводящая контрактура правого плечевого сустава; II - больная Б., Ds: состояние после левосторонней радикальной мастэктомии, вторичная лимфедема левой верхней конечности IV стадии, комбинированная контрактура левого плечевого сустава; III - больная Д.; Ds: состояние после левосторонней радикальной мастэктомии вторичная лимфедема левой верхней конечности II стадии

q - продольный градиент температур со стороны операции

Ц - Рн - показатель межконечностной асимметрии надплечий продольный градиент температур с контралатеральной стороны Рп - показатель межконечностной асимметрии предплечий

Рис. 4. Показатели термоасимметрии верхних конечностей женщин, перенесших радикальную мастэктомию по поводу рака молочной железы: 1 - до реабилитации; 2 – после. А - продольные градиенты, Б – показатели межконечностной асимметрии. I, II, III - группы нарушений

ВЫВОДЫ

Таким образом, результаты тепловизионного обследования показали, что асимметрия продольных градиентов температур верхних конечностей и межконечностная асимметрия надплечий и предплечий являются объективными по- казателями микроциркуляторных нарушений, могут использоваться при оценке эффективности восстановительного лечения и, возможно, диагностике лимфостаза на доклиническом этапе. Подход к оценке полученных результатов должен быть дифференцированным в зависимости от типа исходной температурной асимметрии. Для правильной трактовки результатов важно учитывать межконечностную асимметрию не только предплечий, но и надплечий.

Данная методика может быть полезна для понимания механизмов формирования отека в каждом конкретном случае, так как венозная недостаточность и собственно лимфатический стаз оказывают разнонаправленное влияние на температуру дистальных отделов верхней конечности. По этой причине при оценке эффективности реабилитации методом тепловидения необходимо комплексное использование показателей межконечностной асимметрии и асимметрии продольных градиентов.