Теппинг-тестовая характеристика сенсомоторной работоспособности с учётом данных локального кровотока (сообщение 2)

Автор: Налбандян Айк Грачьяевич, Рыжов Анатолий Яковлевич, Игнатьев Данила Игоревич, Федин Михаил Андреевич, Шверина Ольга Викторовна, Арепина Наталья Юрьевна, Гужова Татьяна Ивановна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Теппинговые движения пальцев рук могут быть графически зарегистрированы и наглядно представлены в виде целого семейства кривых, отражающих функциональное состояние дистального звена руки (кисть и пальцы), а также условия их кровообращения. Как и любая осциллограмма теппингограмма кривой пальцев рук подчиняется практически тем же законам, как и любая другая подобная запись (поисковая функция). Она может представить своеобразную модель сенсомоторной работоспособности и поисковой функции нервно-мышечного аппарата.

Теппинг, теппингограмма, оксигенация крови, окклюзия

Короткий адрес: https://sciup.org/146279491

IDR: 146279491 | УДК: 612.172.2

Текст научной статьи Теппинг-тестовая характеристика сенсомоторной работоспособности с учётом данных локального кровотока (сообщение 2)

Введение. Известно, что дефицит кислорода в крови (гипоксемия) может быть расценен как стрессовое состояние. Поэтому для защиты от кислородного голодания существует достаточно механизмов от простой гипервентиляции лёгких и до изменения состава эритроцитов крови. Массовое загрязнение воздуха окружающей среды и ряд других экологических факторов, особенно на фоне снижения санитарных норм рабочего помещения неизбежно приводит к ослаблению здоровья и общего состояния организма. Современные скоростные режимы выполнения рабочих операций связаны с усиленным потреблением кислорода, прежде всего, для поддержания работоспособности ЦНС (Левин, 2005). Известно, что работа в малоподвижной позе сидя, клавиатурные манипуляции в компьютерных системах, а также тривиальное письмо, транспортировка грузов и иные формы трудовой деятельности широко распространены (Азерман, Андреева, 1974; Степаненкова, 1997; Рыжов, 1988). Однако, они, как правило, содержат риск донозологических и патогенных состояний нервно- мышечного аппарата, чему, по всей вероятность, может способствовать общая гипоксия и локальная гипоксемия (Галенок, Диккер, 1985).

В то же время недостаточно изучен ряд функций скелетных мышц, особенно, локального порядка, исследуемых в качестве своеобразных моделей ряда вышеперечисленных трудовых действий, тем более при ограниченном потреблении кислорода (Cooper, I960; Barker, 1966; Гранит, 1973; Агаджанян и др., 2005).

Целью настоящей работы является продолжение теппинговых исследований нервно-мышечного аппарата пальцев руки с учётом выборочно регистрируемой локальной оксигенации крови.

Методика. В экспериментальных исследованиях в качестве испытуемых участвовали мужчины 18-24 лет (N=12) без хронических и острых заболеваний нервной и нервно-мышечной систем. Опыты проводились за 1,5-2 часа до приёма пищи при референтных величинах температуры помещения, атмосферного давления, шумового и светового режимов.

Рис. 1 . Экспериментальная установка для исследований произвольной ритмической активности пальцев руки (теппинг), с синхронной пульсотахометрической регистрацией функций сердечнососудистой системы (оксигенация крови, частота сердечных сокращений, фотоплетизмограмма)

В представляемом исследовании испытуемый также находился в положении сидя, предплечье и пясть руки, согнутой в локтевом суставе, зафиксированы на специальной подставке для регистрации теппинга пальцев, фиксация кисти при этом не сковывала их ритмических движений (рис. 1). В дистальной части плеча (выше локтевого сгиба)

накладывалась медицинская манжета для прекращения артериального притока посредством окклюзии, превышающей систолическое давление. Контроль системы периферического кровообращения кисти осуществлялся фотоплетизмографически посредством пульсоксиметра, датчик которого стандартно фиксировался на большом пальце (pollex) и, по данным наших прежних пробных опытов, является надежным показателем пульсового кровенаполнения всех пальцев и кисти в целом. Теппинговые движения пальцев рук представляли собой ритмические акты, практически без участия пясти, надежно фиксированной на панели (установка для регистрации теппинга пальцев, патент № 113131).

Теппинг-тест четырех пальцев регистрировался осциллографически до проявления у испытуемого субъективного ощущения усталости и, соответственно, прекращения ритмических движений (утомление).

Регистрация временных параметров теппинга осуществлялась в условиях исходного состояния испытуемых (контроль) и во время артериальной окклюзии предплечья и кисти. Информация, собранная пульсоксиметром в реальном времени, анализировалась автоматически, с выводом на дисплей MD-300 в виде показателей «периферийной» оксигенации крови, а также частоты и формы пульсовой волны (Налбандян и др., 2016).

Математический анализ результатов статистической выборки испытуемых осуществлен при помощи пакетов прикладных программ MS Excel 2003, STATISTIC А 6.0. по основным статистическим параметрам и их взаимоотношениям.

Результаты и их обсуждение. При исследовании теппинговых движений в условиях артериальной окклюзии предплечья в качестве контроля были использованы данные, полученные в аналогичных условиях без окклюзии на экспериментальной установке, представленной в сообщении 1 с участием 12 испытуемых мужского пола. Проведён количественный анализ данных по 3 критериям: время работы (1а), время двигательного цикла (tc), уровень периферической оксигенации крови (SPO2), как следует из табл. 1-2. Визуальный анализ позволяет с определённой долей приближения выделить в теппингограммах различные по форме и параметрам области ритмической активности. Кривые обладают выраженной дисперсностью показателей, что обусловливается наличием, как минимум, двух видов отчетливо различающихся графических амплитуд - высоко- и низкочастотной, отражающих временные параметры ритмических движений пальцев.

Пульсоксиметрия - метод измерения концентрации кислорода в крови. В наших исследованиях фотодатчик пульсоксиметра MD - 300, воспринимающий оксигемометрические данные и пульсовые волны кровонаполнения пальцев с компьютерной регистрацией показаний на дисплее прибора (рис. 1) помещался на большом пальце. В условиях относительного покоя и во время выполнения испытуемым теппинг-движений пульсоксиметр через фотодатчик считывает информацию о количестве гемоглобина в крови и пульсовых волнах исследуемой конечности. Информация, собранная в реальном времени об изменении диаметра пульсирующих кровеносных сосудов и обратного потока света, передается напрямую в пульсоксиметр для компьютерной обработки данных с последующим их выходом на дисплее в виде конкретных чисел. Таким образом, на дисплее пульсоксиметра MD-300 можно наблюдать показания «периферийной» оксигенации крови, а также частоты и формы пульсовой волны своеобразных фотоплетизмографических изменений на графике.

Теппинговые движения пальцев в условиях артериальной окклюзии предплечья по частотным графическим характеристикам аналогичны движениям в период утомления без окклюзии. Это, по всей вероятности, объясняется тем, что механизмы данных форм теппинга практически сходны, поскольку они в том и другом случаях обусловлены, в основном, изменением взаимоотношений углекислого газа и кислорода в крови и тканях работающих мышц.

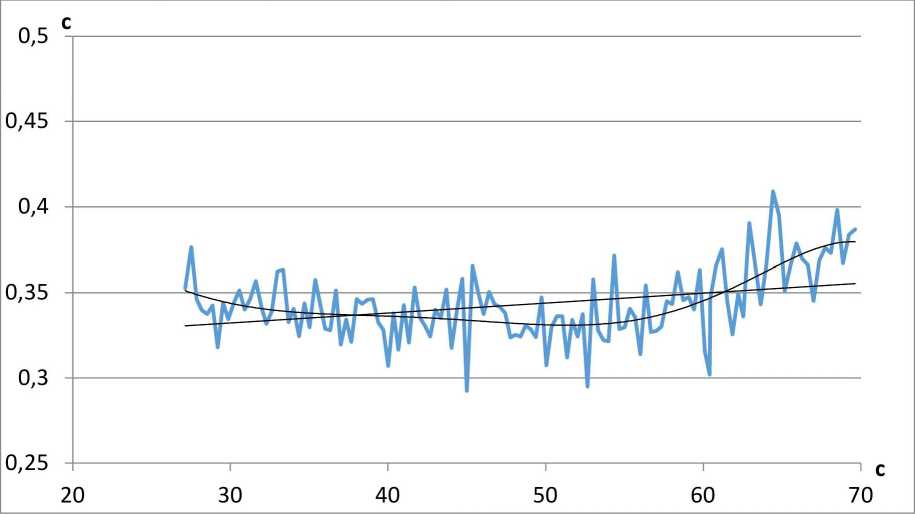

Рис. 2. Графическая регистрация длительностей двигательных циклов теппинга с волновым компонентом в виде линий тренда. Абсцисса - время теппинг-теста, ордината — длительность двигательных циклов теппинга. Представлены периоды устойчивой работоспособности (30-55 с) и утомления (60-70 с) испытуемого Н, 21 года

При визуальном анализе временных параметров теппинга (в виде амплитуды на графиках) можно заметить, что основной их массив находится области 0,3-0,4 с. Данная теппингограмма, зарегистрированная без артериальной окклюзии (рис. 2), представляет собой интегративный график сенсомоторной работоспособности, в котором просматриваются периоды врабатывания, устойчивой

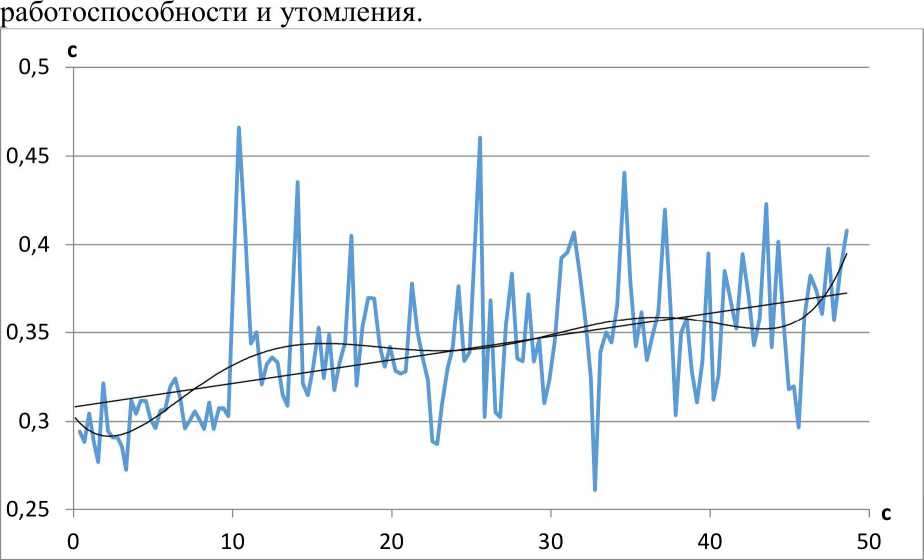

Рис. 3 . Графическая регистрация длительностей двигательных циклов теппинга при затруднённом кровотоке конечности испытуемого Р., 23 лет. Абсцисса - время теппинг-теста, ордината - длительность двигательных циклов теппинга. Периоды врабатывания (0-5 с) и устойчивой работоспособности (6-11 с) укорочены

Следующая теппингограмма (рис. 3), внешне в большей мере напоминает увеличенную во времени стадию утомления, хотя в ее начале, не более, чем в десятисекундном отрезке времени можно практически аналогично дифференцировать периоды врабатывания в пределах четырех секунд и устойчивой работоспособности - порядка шести секунд. Не исключено, что данный отрезок теппинга может быть рассмотрен как фаза относительной резистентности системы управления НМА по отношению к предстоящей гипоксемии, тем более, при закономерном переходе её к состоянию устойчивости по оксигемограмме (Бернштейн, 1990; Гречишкин и др., 2005; Ашуркова и др., 2006). Направление тренда, как линейного, так и полиномного характера, свидетельствуют о том, что показания средних значений неуклонно растут, то есть, скоростной компонент теппинга снижается. Это свидетельствует о нарастающем утомлении, обусловленном характером проведения опыта. При этом статистически достоверное повышение дисперсности данных (F=2.4, р=0.01), также естественно, поскольку большое значение в их разбросе при сравнении испытуемых имеет их физиологическое состояние и уровень физической тренированности испытуемых. В данной ситуации следует связывать функциональное состояние организма с вероятным кислородным голоданием, за счёт как специфики тренировок, так и активности нервно-мышечного аппарата.

Выводы: 1. Ритмическая работа пальцев рук в определённых заданных нами условиях позволяют рекомендовать теппинговые пробы, как в исходных условиях, так и при окклюзии предплечья, то есть при затруднённом кровотоке в работающей конечности.

-

2. Теппинговые движения пальцев рук могут быть наглядно представлены в виде целого семейства кривых, отражающих функциональное состояние дистальных звеньев руки (нервномышечного и васкулярного). Как и любая осциллограмма, теппингограмма пальцев подчиняется практически тем же законам, как и другие формы аналогичной записи (поисковая функция).

-

3. Исследование теппинга пальцев при затруднённом локальном кровотоке выявляет определённые формы взаимодействия функционального состояния НМА с условиями кровообращения в эксперименте. Об этом свидетельствует данные сравнительного анализа времени работы и длительности каждого цикла, а также амплитудные характеристики в периодизации теппингограммы.

Налбандян А.Г. Теппинг-тестовая характеристика сенсомоторной работоспособности с учетом данных локального кровотока / А.Г. Наобандян, А.Я. Рыжов, Д.И. Игнатьев, М.А. Федин, О.В. Шверина, Н.Ю. Арепина, Т.И. Гужова//Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2018. № 1. С. 30-37.

Список литературы Теппинг-тестовая характеристика сенсомоторной работоспособности с учётом данных локального кровотока (сообщение 2)

- Агаджанян Н.А., Телль Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. 2005. Физиология человека. М.: Медицинская книга, Н. Новгород: Изд-во НГМА. 526 с.

- Айзерман М.А., Андреева Е.А. 1974. Простейший поисковый механизм управления скелетными мышцами//Управление в биологических системах. М. С. 103-118.

- Ашуркова Е.С., Рыжов А.Я., Павленко А.Б. 2006. Исследование произвольной ритмической активности руки в аспекте сенсомоторной работоспособности//Актуальные проблемы физиологии труда в ХХI веке: Всерос. сб. науч. ст. Тверь: ТвГУ. С. 45-52.

- Бернштейн Н.А. 1990. Физиология движений и активность. М.: Наука. 494 с.

- Галенок В.А., Диккер В.Е. 1985. Гипоксия и углеводный обмен. М.: Наука. 325 с.

- Гранит Р. 1973. Основы регуляции движений. М.: Мир. 367 с.

- Гречишкин Р.М., Сошин С.С., Комин С.В., Рыжов А.Я., Щербакова Н.Е. 2005. Физиологическая оценка системы управления непроизвольными и произвольными движениями руки//Актуальные проблемы физиологии труда: Всерос. сб. науч. ст. Тверь: ТвГУ. 153 с.

- Левин В. 2005. Человек, разгадавший тайну живого движения//Наука и жизнь. № 5. С. 50-55.

- Налбандян А.Г., Рыжов А.Я., Игнатьев Д.И., Федин М.А. 2016. Теппинг-тестовая характеристика сеснсомоторной работоспособности (сообщение 1)//Вестн. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2016. № 4. С. 33-42.

- Рыжов А.Я. 1998. Физиолого-гигиеническая оценка сенсомоторной работоспособности человека в условиях прогрессирующей компьютеризации//Медицина труда в третьем тысячелетии: тез. докл. М. С. 182.

- Степаненкова Н.П. 1997. Физиологическая оценка сенсомоторной работоспособности человека в условиях лабораторного эксперимента: дис. … канд. биол. наук. Тверь. 147 c.

- Barker D. 1966. Muscular afferents and motor control. Stockholm. 51 р.

- Cooper S. 1960. Structure and function of muscle. N.Y. London. 1960. 381 р.