Терапевтическая ремиссия алкоголизма у коренного населения Чукотки и ее зависимость от личных характеристик пациента

Автор: Литвякова Ольга Станиславовна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 1-2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Описан ход исследования, проведенного на Чукотке в период с 2014 по 2018 год, связанного с наблюдением прохождения пациентами краткосрочной программы реабилитации по методу Я. Маршака. Показана взаимосвязь продолжительности терапевтической ремиссии у больных алкоголизмом представителей коренного населения Чукотки и их личностных характеристик. Установлено, что терапевтическая ремиссия наиболее продолжительна (4 года) при низких показателях потребности в поиске острых ощущений, волевой саморегуляции, настойчивости, локуса контроля-Я. Выявлены индивидуально-психологические характеристики пациента, влияющие на продолжительность ремиссии.

Больные алкоголизмом, коренные народности чукотки, программа реабилитации, экзогенная гипоксия севера, синдром полярной одышки, личностные особенности, продолжительность терапевтической ремиссии, анонимные алкоголики

Короткий адрес: https://sciup.org/148324379

IDR: 148324379 | УДК: 616.89-008.441.13

Текст научной статьи Терапевтическая ремиссия алкоголизма у коренного населения Чукотки и ее зависимость от личных характеристик пациента

Выделяют также внешние причины тяги к алкоголю у северных народов, в частности, природно-климатические, техногенные и психосоциальные стресс-факторы [2; 7; 8].

Несмотря на серьезность проблемы алкоголизма северных народов, российские и зарубежные научные публикации по данной теме немногочисленны. До конца 80-х годов XX века в СССР исследование «северного алкоголизма» находилось под запретом. После его снятия прорыв в публикациях не произошел по причинам технических и финансовых сложностей, а также трудностей проведения корректного медико-статистического анализа [7]. Требуется продолжение исследования причин алкоголизма у коренного населения севера и разработка профилактических и лечебных мер для сохранения здоровья людей.

Прорывное решение проблемы алкоголизма в России – становление и формирование понятия «Антиалкогольный барьер»

и базирующегося на нем комплекса превентивных мер и подходов для нормализации текущей ситуации. На создание и укрепление Антиалкогольного барьера должна опираться федеральная и региональная социальная политика по борьбе с пьянством [10]. Разработка результативных программ невозможна без учета территориальных, климатических, социальных, культурных и поведенческих особенностей этнических групп. Одно из главных условий успеха реабилитации – ее соответствие преморбидным личностным особенностям алкоголика.

Цель настоящей работы – представление итогов исследования взаимосвязи личностных характеристик больных алкоголизмом и продолжительности терапевтической ремиссии после программы реабилитации среди представителей коренного населения Чукотки.

Исследование проводилось в Чукотском АО, в городе Анадырь на базе реабилитационного центра, созданного при участии Департамента социальной политики Чукотского АО совместно с Чукотским автономным окружным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» для реализации регионального проекта по реабилитации алкогольной зависимости.

Используемая в исследованиях программа реабилитации – первая в России и, возможно, в мире (отсутствуют ее аналоги в доступной англо- и русскоязычной научной литературе). В работе с пациентами использовалась уникальная краткосрочная «Программа реабилитации семьи». При ее реализации психотерапевтическая работа проводилась с каждым членом семьи: обоими пьющими родителями или одним взрослым (в неполной семье), а также с детьми 3–18 лет, приезжавшими в центр реабилитации. Основные параметры участников программы:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕМИССИЯ АЛКОГОЛИЗМА У КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧУКОТКИ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЛИЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТА

-

1. Злоупотребление алкоголем обоими родителями, или, в случае неполной семьи, – матерью.

-

2. Социальное неблагополучие семьи.

-

3. Угроза или факт лишения родительских прав из-за злостного пьянства.

В исследовании приняло участие 25 алкогольных семей (7 полных и 18 неполных с матерями-одиночками), всего – 32 больных, из них 24 женщины и 8 мужчин в возрасте 20–50 и 26–52 лет соответственно. Количество детей в семье не учитывалось. По национальности 15 больных были чукчи, 17 – русские, родившиеся и проживающие на территории Чукотки.

Реабилитацию проводили в две смены по 20 и 14 суток. Разница в количестве дней была обусловлена трудностью транспортировки пациентов. Мужья и жены разделялись по сменам рандомно, однако учитывались пожелания супругов. В каждой смене было равное количество пациентов и соотношение мужчин и женщин (4:12).

Программу психотерапевтических интервенций разрабатывали с учетом среды проживания и особенностей жизни в регионе:

-

1. Удаленность и труднодоступ-ность поселений.

-

2. Суровые климатические условия.

-

3. Социальное неблагополучие (малая занятость, ограниченность трудовой и творческой самореализации).

Исследование включало три этапа:

-

1. Разработка стационарной и постстационарной частей программы реабилитации.

-

2. Проведение в стационаре «Программы реабилитации семьи» в краткосрочном формате (14 и 20 дней для первой и второй смен), исследование больных посредством наблюдения, структурированного интервью и неструктурированной беседы.

-

3. Проведение постстационарной паллиативной программы реадаптации (4 года), включающей создание и поддержание групп анонимных алкоголиков (далее – АА), индивидуальное консультирование «выздоравливающих алкоголиков» (терминология сообщества АА). В исследовании применялись методы наблюдения, неструктурированного и структурированного интервью.

По результатам интервьюирования был составлен оригинальный опросник оценки качества ремиссии в удаленных и труднодоступных регионах. Направления исследования представлены в Таблице 1.

По нашим данным, многие представители старшего поколения воспитывались в интернатах в период «окультуривания» Крайнего Севера, что привело к развитию госпитализма и нарушению традиционных устоев жизни. С учетом данной и других особенностей разработана программа психотерапевтических интервенций, нацеленная на использование в Чукотском АО. Для ее полноценной реализации учитывали нейропсихологические характеристики индивидов:

-

1. Предрасположенность к правополушарному образному мыш-

- лению (отмечена у 32 больных, только 2 пациента имели левше-ство).

-

2. Антиципационную несостоятельность, инфантилизм, наивность, доверчивость.

-

3. Неосведомленность в вопросах безопасного употребления алкоголя, разрушение культурно-бытовых и семейно-родовых традиций [12; 13].

Для северных народов характерна адаптация организма к низкому содержанию паров воды в воздухе посредством экзогенной гипоксии или синдрома полярной одышки [3]. Данную особенность важно учитывать в лечении алкоголизма, так как она способствует быстрой утомляемости и снижению моторной, мыслительной и психической активности.

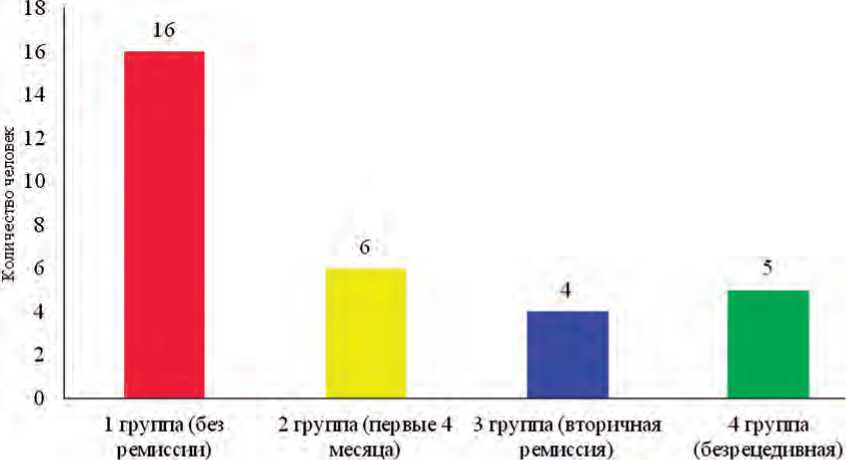

В процессе исследования взаимосвязи личностных характеристик больных алкоголизмом и длительности терапевтической ремиссии после программы реабилитации пациентов разделили на четыре группы (см. Рисунок 1):

-

1. Без ремиссии: алкоголь начали употреблять сразу или в течение 2-х недель после стационара.

-

2. Ремиссия 4 месяца: у больных этой группы срыв чаще происходил на Новый год.

-

3. Вторичная ремиссия: у больных этой группы ремиссия длилась 4 месяца, далее срыв и рецидив произошли на Новый год, однако были попытки отказа от употребления алкоголя со вторичной ремиссией не менее 6 месяцев.

-

4. Безрецидивная ремиссия: 4 года.

Таблица 1

Направления исследования

|

Этапы |

Направление исследования |

|

1. Реабилитация в стационаре (20 и 14 дней) |

|

|

1.1. |

Разработка психокорекционной части краткосрочной программы реабилитации по методу Я. Маршака. |

|

1.2. |

Анализ динамики личностных характеристик больных алкоголизмом в условиях краткосрочной реабилитации по методу Я. Маршака. |

|

2. Постстационарная паллиативная программа реадаптации (4 года) |

|

|

2.1. |

Разработка программы реадаптации и поддержания ремиссии больных алкоголизмом. Включает создание группы трезвости на основе общества АА, системы психологического сопровождения и поддержки. |

|

2.2. |

Выявление взаимосвязи личностных характеристик и продолжительности ремиссии. |

Рисунок 1. Количество пациентов в группах с разной продолжительностью ремиссии

Тестирование проводилось в начале и конце смены, некоторые методики применялись однократно. Результаты межгруппового сравнения по фактору ремиссии представлены в Таблицах 2 и 3.

-

1. Первая группа (без ремиссии): выраженные экстраверты с уровнем экстраверсии выше среднего (16,19 баллов).

-

2. Вторая группа (с ремиссией не более 4-х месяцев): ярко выраженные интроверты (7 баллов).

-

3. Третья и Четвертая группы (ремиссия 6 месяцев и 4 года): амбиверты (16 и 13,2 балла соответственно).

-

Э. Конклин – автор термина «амбиверсия», назвал ее психологической нормой, считая амбивертов адаптивными и эффективными людьми [15]. Исследователями выявлена: устойчивость амбивертов к эмоциональному выгоранию [1], склонность к гибкости в стратегиях взаимодействия с людьми, широкий поведенческий репертуар для достижения договоренностей и результативности [17].

Отмечены позитивное влияние амбиверсии на сохранение когнитивных функций при старении [16] и ориентированность людей данного склада на сотрудничество при конфликте. В то же вре- мя, экстраверты более склонны к соперничеству, а интроверты – к стратегии избегания, конформности, приспособлению [6].

Предположительно, высокая степень экстраверсии в первой группе (без ремиссии) является причиной конфликтности и предрасположенности к соперничеству, что приводит к эмоциональному дисбалансу и срыву. Интроверсия во второй группе (ремиссия 4 месяца) выражает: нацеленность на приспособление к окружающим людям и среде, конформность, поиск компромиссов в ущерб интересам. Данная стратегия поведения приводит к психологической разрядке подавленных импульсов и срыву.

Уровень амбивертности в третьей и четвертой группах (ремиссия 6 месяцев и 4 года) достигал средних и выраженных показателей. Особенности данного психологического типа:

-

1. Заинтересованность в решении конфликтов.

-

2. Действенная позиция по преодолению жизненных трудностей.

-

3. Вариативность копинг-стра-тегий.

Устойчивость к эмоциональному выгоранию, способствующая следованию выбранной стратегии и профилактике срыва.

Мотивация к достижению успеха статистически значимо (р ≤ 0,03) выражена у первой группы (124,3 балла), а избегания неудач – у четвертой (102,0 балла). Возможно, страх перед неудачей у последних является сильным мотивом для преодоления алкогольной зависимости. Он нацеливает респондентов на необходимость держаться за уже испробованное в рамках программы реабилитации средство контроля паталогического влечения к алкоголю (далее – ПВА). Они сильнее мотивированы к соблюдению программы реадаптации, ранее изученной в стационаре, как продолжению программы Я. Маршака. Период реадаптации является «переходным объектом» в понятиях антикрейвинговой психотерапии [5]. Респонденты с ремиссией осторожны, опасаются не-испробованных методов и средств. В преодолении ПВА они предпочитают полагаться на знакомые методы и сформированные ранее навыки.

Страх нового усиливается: амбиверсией, низкой потребностью в поиске ощущений и локуса контроля-Я. Таким пациентам присуще неверие в свои силы, но знания, полученные в программе реабилитации и участие в постста-

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕМИССИЯ АЛКОГОЛИЗМА У КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧУКОТКИ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЛИЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТА

Таблица 2

Межгрупповое сравнение средних показателей испытуемых с применением критерия Н-Крускала-Уоллиса*

|

Показатели |

Группы, № |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

p (ур. знач.) |

|

|

По результатам тестирования, проводимого один раз в середине реабилитации |

|||||

|

Потребность в поисках ощущений (М. Цукерман) |

7,13 |

5,83 |

5,0 |

4,20 |

0,038 |

|

По результатам первичного тестирования |

|||||

|

Ложь («Диагностики мотивов аффиляции», А. Мехрабиан) |

11,56 |

10,67 |

11,0 |

6,0 |

0,037 |

|

Экстраверсия («Диагностика психодинамических свойств личности», Б. Н. Смирнов) |

16,19 |

7,0 |

16,0 |

13,2 |

0,034 |

|

Мотивация достижения («Диагностика мотивации достижения» А. Мехрабиана) |

124,3 |

120,3 |

122,25 |

102,0 |

0,03 |

|

Принятие/отвержение ребенка (Тест родительского отношения, А.Я. Варга, В.В. Столин) |

13,19 |

16,5 |

13,25 |

17,0 |

0,03 |

|

Локус контроля-Я («СЖО», Д.А. Леонтьев) |

19,88 |

20,5 |

24,0 |

12,2 |

0,035 |

* Здесь и в Таблице 4 результаты тестов распределены по группам с разной продолжительностью ремиссии (см. Таблицу 1).

Таблица 3

Межгрупповое сравнение средних показателей испытуемых с применением критерия Н-Крускала-Уоллиса*

|

Показатели |

Группы, № |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

p (ур. знач.) |

|

|

Общая саморегуляция** |

14,38 |

14,83 |

16,75 |

8,0 |

0,045 |

|

Настойчивость** |

9,94 |

10,33 |

12 |

5,0 |

0,039 |

|

Нейротизм («PEN» Г. и С. Айзенков) |

14,94 |

13 |

13,5 |

20,4 |

0,038 |

|

Принятие/отвержение ребенка («Тест родительского отношения», А.Я. Варга, В.В. Столин) |

11,44 |

15,83 |

12,0 |

16,4 |

0,024 |

Представлены данные вторичного тестирования.

** Исследование волевой саморегуляции А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана.

ционарной реадаптации (консультирование с психологом, посещение группы и работа по программе АА) компенсируют неуверенность. Респонденты с ремиссией (четвертая группа) боятся потерпеть неудачу, а пациенты с рецидивом (первая группа) не думают о поражении, полностью уверены в своих силах и способности управления собственной жизнью. Последние все больше отклоняются от программы, что приводит к рецидиву.

Самый высокий и низкий локусы контроля-Я статистически значимо (р≤0,035) отмечены в третьей и четвертой группах (24,0 и 12,2 балла), средние показатели (19,88 и 20,5 балла) выявлены в группах 1 и 2. В методике смысложизненных ориентаций (далее – СЖО) в суб- шкале локус контроля-Я («Я – хозяин жизни») средними считаются значения 24,65±2,39 по Е.А. Петровой, А.А. Шестаковой (2002). Таким образом, результаты в группах 1–3 соответствуют данному диапазону, а в четверой группе баллы низкие. Пациенты групп 1–3 верят в свои силы и возможность контроля собственной жизни с учетом личных целей, задач и представлений о ее смысле. Они считают себя сильными персонами с необходимой свободой выбора. Пациенты четвертой группы не уверены в возможности контролировать свою жизнь и действовать с учетом собственных желаний и ценностей.

Статистически значимые различия получены по факторам «общая саморегуляция» (р≤0,045) и «настойчивость» (р≤0,039). Наиболее развита волевая саморегуляция у пациентов третьей группы (16,75 балла). Они могут контролировать свое поведение в различных ситуациях, сознательно управлять своими действиями, состояниями и побуждениями, более уверены в себе. У данных пациентов лучше развита рефлексия и самоконтроль, повышена активность. В меньшей степени эти качества присутствуют в четвертой группе (8 баллов), для групп 1 и 2 выявлены средние показатели (14,38 баллов и 14,83 балла соответственно). По шкале «Настойчивость» для четвертой группы характерны самые низкие значения (5,0 баллов). Данные испытуемые с ремиссией 4 года не уверены в себе и своих действиях, импульсивны, лабильны, непоследовательны в поведении, со сниженной активностью или работоспособностью. Однако их чувственность, изобретательность и пластичность выше, чем у других групп.

Самые высокие показатели ней-ротизма (р ≤ 0,038) наблюдаются у четвертой группы (20,4 балла), то есть пациентам с безрецидивной ремиссией свойственны высокая психическая неустойчивость, ригидность, напряженность, тревожность, сверхчувствительные реакции, недовольство собой и окружающим миром. Все это является сильным мотивом к преодолению зависимости от алкоголя, в то время как пациенты второй группы с низкими (13,0 баллов) показателями спокойны, беззаботны, непринужденно общаются, удовлетворены собой и окружающими.

По шкале «Принятие/отверже-ние ребенка» баллы у всех групп соответствуют среднему диапазону (9–23). Самые высокие и низкие показатели (17,0 баллов и 13,19 балла, р ≤ 0,03) выявлены у четвертой и первой групп соответственно. Отвержение ребенка – одна из причин раздражительности, конфликтов в семье, недовольства собой и жизнью, а также важный фактор хронического стресса – индуктора рецидива. Пациенты четвертой группы принимают своих детей, активно проводят с ними время, поддерживают и одобряют интересы. У данных пациентов менее выражен фактор конфликтности в детско-родительских отношениях. Возможно, желание быть хорошим родителем и бросить пить мотивирует пациентов этой группы отказаться от алкоголя. Представители первой группы больше раздражаются и придираются к своим детям, сомневаются в их способностях и перспективах.

Потребность в поиске острых ощущений статистически значимо (р ≤ 0,038) ниже в четвертой группе (4,2 балла), а выше – в первой (7,13

балла). Полученные результаты подтверждают выводы других авторов о том, что выраженная потребность в поиске ощущений приводит к отсутствию или непродолжительности ремиссии. Пациенты чувствуют недостаточную насыщенность своей жизни, пытаются добавить в нее новые ощущения. Вследствие ограниченности поведенческого репертуара и стратегий совладания с ПВА, компенсация дефици-тарности, как правило, достигается с помощью алкоголя.

Наиболее искренними (р ≤ 0,037) оказались пациенты четвертой группы (6 баллов), а высокая неискренность присуща первой группе (11,56 балла). Искренность – индикатор серьезности намерения бросить пить, готовности принять помощь и воспринимать программу АА, один из постулатов которой – быть честным.

Большинство авторов считает, что не существует преморбид-ной личности алкоголика, обладающей единым набором качеств, способствующих развитию зависимости [4; 10]. При этом многие исследования нацелены на поиск особенных черт, объясняющих: формирование зависимости или невосприимчивость к ПВА у разных людей; излечиваемость и стойкость ремиссии.

В ходе исследований, посвященных изучению больных алкоголизмом среди коренного населения Чукотки, выделен ряд характеристик, влияющих на внутреннюю готовность следовать программе реабилитации, специфика которой заключается в необходимости соблюдать правила, полностью довериться перспективам, основанным на положительном примере алкоголиков с длительной ремиссией.

Собирательный образ больных из группы с продолжительной ремиссией включает личностные характеристики, способствующие воздержанию при ПВА:

-

1. Амбиверсия (выражается в ориентированности на разрешение конфликтов).

-

2. Мотивация избегания неудач (нацеливает на необходимость придерживаться освоенной программы и сформированных в стационаре навыков).

-

3. Искренность в ответах, следовательно, и в оценке своего состояния.

Свойственное данной группе людей стремление избежать неудачи связано с опасением всего нового и страхом потерпеть поражение. Эта склонность усиливается низкими показателями потребности в поиске острых ощущений и локуса контроля-Я. Последний индикатор характеризует больных с продолжительной ремиссией как не верящих в собственные силы и возможность самостоятельного контроля событий жизни. Неуверенность компенсируется знаниями и навыками, полученными в программе реабилитации, и участием в постстационарной программе реадаптации, включающей консультирование с психологом, посещение группы АА, работу с наставником по обществу АА.

Пациентам с продолжительной ремиссией присущи: низкие уровни волевой саморегуляции и настойчивости, высокая степень нейротизма. Все это выражается в психо-эмоциональной неустойчивости, проявляющейся в импульсивности, лабильности, слабом самоконтроле, пониженной рефлексии, ригидности, неуверенности в себе, недовольстве собой и окружающим миром, низкой активности и способности управлять собственными действиями (состояниями, побуждениями), в тенденции к отсутствию нарушения социальных правил и норм. Для таких пациентов характерна не-конфликтность в детско-родительских отношениях. Они принимают и поддерживают своих детей, одобряют их интересы. Желание быть хорошим родителем, возможно, является одним из мотивов преодоления алкогольной зависимости.

Обобщенный психологический портрет групп с несформировав-

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕМИССИЯ АЛКОГОЛИЗМА У КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧУКОТКИ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЛИЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТА шейся ремиссией олицетворяет экстравертов, для которых характерна повышенная конфликтность и склонность к соперничеству, или наоборот, интровертов, нацеленных на приспособление к своему окружению и среде. Последние отличаются конформностью, поиском компромиссов порой в ущерб своим интересам, что в итоге приводит к психологической разрядке подавленных импульсов в виде срывов. У данной группы выражена мотивация к достижению успеха, выше показатели локуса контроля-Я (локус контроля-Жизнь). Для них характерна психическая устойчивость, выраженная в средних показателях общей саморегуляции, настойчивости и нейротизма, что проявляется в:

-

1. Отсутствии выраженной импульсивности и лабильности (в отличие от группы с безрецидивной ремиссией).

-

2. Стабильности эмоций и настроения.

-

3. Удовлетворенности собой и окружающим миром.

-

4. Уверенности в собственных силах и возможностях четкого самоконтроля.

Поведение пациентов без ремиссии более последовательное, они готовы самостоятельно выбирать стратегии преодоления трудностей, не думают о поражении, ощущают себя хозяевами жизни. В вопросах преодоления зависимости представители данной категории больных алкоголизмом полагаются на свои способности, а не на полученные в программе реабилитации знания и навыки. Однако они переоценивают свои силы и имеют склонность к демонстративности (высокий уровень по шкале «неискренность»). Такие индивиды не думают о поражении (рецидиве), позволяют себе все больше и больше отклоняться от структурированной программы реадаптации, в основе которой заложены принципы:

-

1. Обращение за помощью к другим (психологу, согруппникам по обществу АА).

-

2. Перекладывание ответственности за свою трезвость на программу и Высшую Силу.

-

3. Выполнение ежедневного расписания группы АА со следованием программе.

-

4. Соблюдение предписаний, правил, навыков, сформиро-

- ванных в рамках краткосрочной реабилитации в стационаре.

Все это противоречит мотивации к успеху и локусу контроля-Жизнь и в результате приводит к рецидиву. Пациентов с такими психологическими особенностями отличает высокая потребность в новых ощущениях для восполнения недостаточной насыщенности жизни. Они компенсируют сформировавшуюся дефицитарность алкоголем. Пациенты без ремиссии статистически чаще проявляют раздражение по отношению к своим детям, что приводит к конфликтам, хроническому стрессу и рецидиву. Им свойственна неискренность, желание казаться лучше, что указывает на неуверенность и стремление соответствовать социальным нормам.

Таким образом, в результате исследования нами выявлены личностные характеристики больных алкоголизмом, влияющие на успех прохождения программы реабилитации, что позволяет обоснованно выстраивать программу реабилитации.

Список литературы Терапевтическая ремиссия алкоголизма у коренного населения Чукотки и ее зависимость от личных характеристик пациента

- Апуневич О.А., Смирнова Е.С. Особенности эмоционального выгорания у работников УВД с разным уровнем экстра-интроверсии // Сборник Междунар. научно-практ. конф. «Психология и педагогика: достижения и тенденции развития». Пенза, 2016. С. 16–24.

- Беляева ТАК КАК, Пухова А.Г., Бикмаева А.В., Пухарев А.С. Этнические аспекты пьянства и алкоголизма // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 7 (часть 2). С. 236–238.

- Величковский Б.Т. Полярная одышка // Социальное партнерство. 2006. № 3. URL: http://www.oilru.com/.

- Голуб М.Т. Взаимовлияние патологического влечения к алкоголю и суицидального поведения: дис. … канд. психол. наук. СПб., 1993. 114 с.

- Гребенюк А.А., Носовцов А.Е., Бровко К.А. Непсихотические психические расстройства у бывших участников программы ЗПТ и их влияние на мотивацию к прохождению медицинской̆ реабилитации // Проблемы современной̆ науки и образования. 2016. № 19(61). С. 97–103.

- Дубровина С.В., Климонтова Т.А., Чепурко Ю.В. Стратегия поведения в конфликтной ситуации при различной направленности личности (по параметру экстраверсия-интроверсия) // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 5. № 4(17). С. 335–337.

- Козлов А.И., Козлова М.А., Вершубская Г.Г., Шилов А.Б. Здоровье коренного населения Севера РФ: на грани веков и культур: монография. 2-е изд. Пермь: ОТ и ДО, 2013. 205 с.

- Кершенгольц Б.М., Чернобровкина Т.В, Колосова О.Н. Этногенетические особенности устойчивости к алкоголю в популяциях народов севера // Вестник СВФУ. 2012. Т. 9. № 1. С. 23–28.

- Литвякова О.С. Формирование антиалкогольного барьера как основного фактора превенции, реабилитации и поственции при лечении зависимых от алкоголя в Чукотском автономном округе // Наркология. 2018. Т. 17. № 12. С. 92–99.

- Сэбшин Э. Психоаналитические исследования аддиктивного поведения: обзор. // Психология и лечение завсимого поведения. М.: Класс, 2000. С. 8-18.

- Хайруллина Н.Г. Проблема алкоголизма в среде коренных малочисленных народов севера // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. Часть 1. С. 1–7.

- Чухрова М.Г., Бадыргы И.О., Ударцева Т.Л., Монгуш Ч.К., Гафаров В.В. Основные направления профилактики алкоголизма среди коренного населения с учетом культуральных и психологических особенностей // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 7(19). С. 225–228.

- Чухрова М.Г., Курилович С.А., Леутин В.П. Патофизиологические и психосоматические аспекты потребления алкоголя в Туве. Новосибирск: Изд-во СО РАМН, 1999. 148 с.

- Шматова Ю.Е. Экономическая и статистическая оценка проблемы алкогольной зависимости в России (региональный аспект) // Society and Security Insights. 2019. № 3. С.64–79.

- Conklin E.S. The defi nition of introversion, extroversion and allied concepts. Journal of Abnormal Psychology and Social Psychology. 1923. Vol. 17. Nо. 4. P. 367–382.

- Crowe M., Andel R., Pedersen N.L. [et al.] Personality and risk of cognitive impairment 25 years later. Psychology and Aging. 2006. Vol. 21. No. 3. P. 573–580.

- Grant A.M. Rethinking the extraverted sales ideal: The ambivert advantage. Psychological Science. 2013. Vol. 24. No. 6. P. 1024–1030.