Тератозооспермия и кариопатологические изменения клеток крови у жителей Западной Сибири, инфицированных анаплазмами (Anaphma phgocytophilum)

Автор: Ильинских Н.Н., Ильинских Е.Н., Костромеева М.С.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. Анаплазмоз относится к острым лихорадочным заболеваниям, передающимися переносчиками, которыми являются иксодовые клещи. Эксперименты на животных показали способность этого инфекционного агента вызывать цитогенетические нарушения и патологические изменения сперматогенеза. Целью настоящей работы явилось изучение роли гранулоцитарного анаплазмоза, вызванного Anaplasma phagocytophilum у человека, в формировании кариопатологических изменений клеток крови и развитии тератозооспермии у жителей Западной Сибири. Материалы и методы. Обследованы трехкратно (в начале болезни, через 1 месяц и 3 месяца) 16 больных ГАЧ, а также проведено однократное обследование 18 бессимптомных носителей A. phagocytophilum и 14 здоровых доноров крови. Для микроскопического анализа у всех обследуемых были взяты образцы спермы в эякуляте и периферическая кровь. Результаты. Цитологический анализ клеток крови у больных ГАЧ свидетельствует о значимых кариопатологических измене-\ниях в моноцитах, нейтрофилах и эритроцитах крови. Повышенная частота клеток с микроядрами среди других типов цитопатологий позволяет сделать заключение о существовании повышенного уровня цитогенетических нарушений хромосомного аппарата анализируемых клеток у больных ГАЧ. Одновременно, при ГАЧ отмечено наличие тератозооспермии, проявляющееся в виде патологических изменений головки и шейки сперматозоидов семенной жидкости как у больных, так и у бессимптомных носителей анаплазм. Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что повышенный уровень наблюдаемых изменений клеток крови и сперматозоидов обусловлен влиянием анаплазм A. phagocytophilum.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека, тератозооспермия, кариопатология, клетки крови

Короткий адрес: https://sciup.org/142213144

IDR: 142213144

Текст научной статьи Тератозооспермия и кариопатологические изменения клеток крови у жителей Западной Сибири, инфицированных анаплазмами (Anaphma phgocytophilum)

последние годы спектр клещевых инфекций существенно расширился. Если ранее ученые полагали, что анаплазмоз, вызванный Ana-plasma phagocytophilum, характерен в основном толь ко для домашних животных, то в настоящее время диагноз анаплазмоза очень часто ставят человеку, постарадавшему от укуса клеща. Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) относится к острым лихорадочным заболеваниям с трансмиссивным путем передачи, переносчиками которого являются ик-содовые клещи. Возбудителем заболевания является Anaplasma phagocytophillum, относящаяся к роду Anaplasma, семейства Anaplas-mataceae. По данным, представленным Е.Н. Ильинских с соавт., первый случай ГАЧ зарегистрирован в Томской области в 2006 году и, начиная с 2013 года, в области отмечен резкий подъем заболеваний, вызванных анаплазмами, при этом среди невирусных клещевых инфекций, поражающих человека в 72,1% случаев, наблюдается ГАЧ, а в 27,9% – моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) [1].

При анализе 228 сывороток крови у обратившихся по поводу укуса клеща в серопрофилактические пукты г. Тюмени в 34,2% случаях были обнаружены анаплазмы (ГАЧ) и в 28,9% эрлихии (МЭЧ) [2]. Исследование, проведенное С.И. Логвиновым на крупном рогатом скоте, свидетельствует о способности некоторых видов анаплазм индуцировать в клетках крови микроядра, возникающие в результате отставания в анафазе митоза фрагментов или целых хромосом [3]. Показано также влияние анаплазм на репродуктивные функции животных, сопровождаемые изменениями структуры семенников и патологией морфологии сперматозоидов [4-5]. Исследований, свидетельствующих о способности ана-плазм индуцировать цитогенети- ческие и кариопатологические аберрации в соматических клетках и патологические изменения сперматозоидов у человека, в доступной литературе авторы не обнаружили.

Настоящая работа посвящена исследованию тератозооспермии и кариопатологических изменений клеток крови у больных и переболевших анаплазмозом, а также у лиц с хроническим бессимптомным носительством анаплазм.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы 16 лиц мужского пола больных анаплазмозом, находящихся на лечении в инфекционных отделениях больниц в г. Тюмени и г. Томске. Материалом для кариопатологического анализа послужила кровь из локтевой вены и семенная жидкость пациентов. Больных обследовали во время госпитализации (1-2 день начала заболевания), через 1 и 3 месяца после

выписки из стационара. Кроме того аналогичный анализ однократно проведен у 18 мужчин, у которых методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) при плановом обследовании работников различных учреждений выявлено бессимптомное носительство анаплазм. Возраст обследованных составил, в среднем, 32,5±4,5 лет. Все пациенты в течение одного года не подвергались лучевым процедурам и до начала заболевания не получали лекарственную терапию. Большинство из обследованных предъявляли жалобы на отсутствие либидо, резкую утрату полового влечения, что стало одной из причин для изучения у них патологических изменений сперматозоидов в семенной жидкости. В группу контроля были включены 14 здоровых доноров станции переливания крови аналогичной возрастной группы. Предварительно у каждого обследованного было взято информированное согласие на проведение настоящего исследования, которое соответствовало требованиям Хельсинской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2013 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава России от 19.06.2003 п. № 266.

Диагноз заболевания устанавливали на основании клинической картины и эпидемиологических данных, темнопольной микроскопии мазков крови с выявлением ин-трацитоплазматических морул ана-плазм в инфицированных нейтрофилах, а также положительных результатов серологических тестов (иммуноферментный анализ). Для выявления антител к ГАЧ (Ig М и Ig G) использовались диагностические тест-системы фирмы «Омникс» (Санкт-Петербург). Для подтверждения диагноза у всех обследованных с помощью ПЦР определялось наличие праймеров на участок ДНК 16S субъединицы рРНК возбудителя с помощью набора для выделения геномной ДНК из бактерий компании «Синтол» (Москва). Синтез олигонуклеотидов производился на автоматическом ДНК/РНК синтезаторе ASM1000 ("Биоссет", Новосибирск). Очистка проводилась в полиакриламидном геле. Амплификацию выполняли на приборе типа «Терцик-МС2» (Москва) с применением термостабильной Taq-полимеразы ("СибЭнзим", Новосибирск) согласно рекомендациям фирмы-производителя полимеразы. Анализ продуктов ПЦР проводили при помощи электрофореза в 1,5% агарозном геле, содержащем бромистый этидий. Документирование результатов осуществляли на видиоси-стеме «Vitran» (Биоком).

У всех обследованных пациентов проведены кариопатологиче-ские исследования, выявившие следующее: изменения интерфазных ядер в моноцитах крови с регистрацией числа клеток бинуклеаров, с микроядрами и протрузиями, хро-матинолизом, фрагментолизом, ка-риорексисом, кариопикнозом, ка-риолизисом и вакуолизацией ядра; гиперсегментированность, хрома-тинолиз и фрагментолиз ядра нейтрофилов крови; наличие микроядер в эритроцитах крови; присутствие патологических изменений размера, формы, акросомальной области сперматозоидов, дефекты числа головок, шейки, хвостовой области в мазках семенной жидкости. Для морфологически нормального сперматозоида характерна овальная форма головки, длина которой составляет 5-6 мкм, ширина 2,5-3,5 мкм, акросомальный участок занимает от 40 до 70% площади головки, при этом отсутствуют аномалии шейки, хвоста и срединного отдела. У исследуемых пациентов фиксировались выраженные изменения размеров головки сперматозоида, что подтверждалось путем измерения окуляр-микрометром.

Изменения формы, дефекты акро-сомальной области, удвоение головки сперматозода, а также аномалии шейки и хвоста оценивались визуально согласно методических указаний ВОЗ и строгих критериев Крюгера [6,7]. Микроскопически был проведен анализ не менее 10 000 моноцитов, нейтрофилов, эритроцитов крови и сперматозоидов. Методические особенности приготовления препаратов и их анализ изложены нами ранее [8]. Кроме того семенная жидкость изучена также на предмет лейкоцитоспермии. Особое внимание при этом обращали на присутствие в сперме инфицированных нейтрофилов.

Статистическую обработку осуществляли с использованием пакета статистических программ STATIS-TICA v.10.0 и BIOSTAT (Primer of Biostatistic version 4.03). Все количественные показатели обрабатывали с применением корреляционного анализа по Спирмену и t-критерия Стьюдента для независимых выборок, поскольку тестирование закона распределения при помощи критерия Колмогорова-Смирнова не выявило отличий от нормального. Анализ статистических различий качественных признаков производили с использованием теста χ2 с поправкой Йейтса на непрерывность [9]. Различия сравниваемых результатов (X±m, где X – выборочное среднее арифметическое, m – ошибка среднего арифметического) считались достоверными при достигнутом уровне значимости p <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

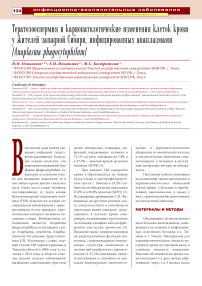

Установлено, что в первые дни заболевания анаплазмозом наблюдается значимо повышенный уровень по сравнению с группой контроля практически всех регистрируемых показателей патологий клеток крови и сперматозоидов (табл. 1).

Наличие вакуолизации в ядре моноцитов крови указывает на глубокие изменения в клетке и тяжелую степень патологического процесса. Вакуолизация часто сочетается с другими структурными изменениями клетки. Ранняя деструкция ядра моноцита цитологически начинается с образования перинуклеарной вакуоли [10]. В группе контроля число моноцитов с перинуклеарной вакуолью составило 0,71±0,33‰, у пациентов основной группы на 1-2 день заболевания – 5,18±0,73‰ (p<0,01), на 30 день – 4,31±0,53‰ (p<0,01). Апоптотический процесс распада хроматина ядра моноцита может выглядеть как хроматинолиз моноцита, при этом хроматин теряет свою нормальную структуру и рас- творяется. Ядро окрашивается в светлый цвет, контуры его сохраняются. В группе контроля указанный тип кариопатологических изменений составил 1,82±0,53‰, у пациентов основной группы в начале заболевания – 6,12±0,53‰ (p<0,01), через месяц после начала заболевания – 4,42±0,51(p<0,05). Фрагментоз моноцитов представляет собой процесс, при котором от ядра отделяются отдельные фрагменты, часто связанные с ядром тонкими нитями базихроматина. Частота выявления подобных моноцитов с фрагменто-зом в первые дни госпитализации пациентов основной группы составила 5,02±0,73‰ при значении 0,73±0,20‰ в группе контроля (p<0,001). Повышенный уровень фрагментоза моноцитов сохранялся у пациентов основной группы и через месяц наблюдения (p<0,05). Кариолизис, представляющий собой растворение части ядра, контуры которого становятся нечеткими, размытыми, составил 0,23± 0,12‰ в группе контроля и 2,56± 0,54‰ у пациентов на 1-2 день болезни (p<0,001). Частота выяления моноцитов с кариорексисом или распадом ядра на отдельные не связанные друг с другом части, зачастую являющимся заключительным этапом гибели клетки и образующийся при формировании многогруппового аномального митоза [10], составила в группе контроле 0,12±0,10‰; в основной группе – на 1-2 день наблюдения 2,62±0,61‰ крови с патологическими изменениями и показатели тератозооспермии у , и здоровых доноров

Таблица 1. Частота выявления клеток людей, инфицированных анаплазмами

|

Срок взятия материала (дней после начала заболевания) |

Бессимптомные |

Здоровые |

|||

|

Число клеток |

1-2 дня |

30 дней |

60 дней |

носители анаплазм |

доноры |

|

с патологическими |

(контроль) |

||||

|

изменениями ( в ‰ ) |

n=16 |

n=16 |

n=15 |

n=18 |

n=14 |

|

Показатели кариопатологических изменений в моноцитах крови (в ‰ ) |

|||||

|

Микроядра и протрузии |

10,81 ± 1,21*** |

8,34 ± 0,63* |

5,35 ± 0,61* |

9,38 ± 0,56** |

3,32 ± 0,21 |

|

Хроматинолиз |

6,12 ± 0,53** |

4,42 ± 0,51* |

3,29 ± 0,73 |

3,97 ± 0,59 |

1,82 ± 0,53 |

|

Фрагментоз |

5,02 ± 0,73*** |

1,94 ± 0,33 * |

0,75 ± 0,41 |

1,78 ± 0,49 |

0,73 ± 0,20 |

|

Двуядерные клетки |

4,34 ± 0,64** |

1,52 ± 0,25* |

0,42 ± 0,22 |

1,16 ± 0,28 |

0,30 ± 0,22 |

|

Кариорексис |

2,62±0,61*** |

1,33 ± 0,21*** |

0,34 ± 0,10 |

0,39 ± 0,18 |

0,12 ± 0,10 |

|

Кариолизис |

2,56 ± 0,54*** |

0,54 ± 0,20 |

0,49±0,32 |

1,67±0,39 |

0,23 ± 0,12 |

|

Кариопикноз |

0,12 ± 0,04** |

0,11 ± 0,02 |

0,18 ± 0,14 |

0,16 ± 0,13 |

0,62 ± 0,13 |

|

Перинуклеарные вакуоли |

5,18 ± 0,73** |

4,31 ± 0,53** |

1,44 ± 0,83 |

1,82 ± 0,34 |

0,71±0,33 |

|

Всего |

37,12 ± 5,22*** |

22,73 ± 3,46** |

12,64 ± 1,91 |

18,72 ± 2,45** |

7,13 ± 1,21 |

|

Показатель кариопатологических изменений в сегментоядерных нейтрофилах крови (в ‰ ) |

|||||

|

Гиперсегментированность ядра |

6,34±0,48* |

4,56±0,49* |

0,68±0,14 |

0,53±0,52 |

0,49±0,14 |

|

Хроматинолиз |

5,33±0,57* |

5,32±0,66* |

0,79±0,09 |

0,81±0,41 |

0,78±0,07 |

|

Фрагментоз |

4,13±0,45* |

3,46±0,24* |

0,58±0,12 |

0,51±0,34 |

0,59±0,11 |

|

Всего |

15,80±1,9*** |

13,34±1,8*** |

2,05±0,34 |

1,85±0,67 |

1,86±0,57 |

|

Показатель кариопатологических изменений эритроцитов крови (в ‰ ) |

|||||

|

Эритроциты с микроядром |

0,18±0,06* |

0,15±0,04* |

0,01±0,01 |

0,16±0,05* |

0,01±0,01 |

|

Показатели тератозооспермии (в ‰ ) |

|||||

|

Дефекты Размера |

156,5±11,2*** |

68,7±5,9*** |

37,1±5,6 |

40,5±7,6 |

28,6±3,6 |

|

головки Формы |

92,9±8,9*** |

33,7±5,1** |

21,6±4,5 |

27,6±3,4 |

17,2±2,2 |

|

спермато- Акросомальной зоида области |

115,6±9,9*** |

56,3±8,1*** |

20,4±6,2 |

31,4±7,2 |

21,4±3,6 |

|

Число головок |

63,5±8,2*** |

33,9±3,1*** |

14,3±2,4 |

23,3±2,9 |

12,6±2,9 |

|

Дефекты шейки |

79,3±7,1*** |

79,6±6,2*** |

37,2±5,1 |

44,2±5,6 |

36,9±5,7 |

|

Дефекты хвоста |

39,7±4,5 |

41,5±5,0 |

41,4±6,6 |

48,4±7,6 |

32,4±4,8 |

|

Всего |

547,5±18,9*** |

313,7±16,8*** |

172,0±11,5 |

215,4±13,6 |

149,1±19,8 |

Примечание. Значимые различия показателей у обследованных пациентов по сравнению с группой контроля отмечены звездочками: одной – при р <0,05; двумя – при p <0,01; тремя – при p <0,001.

( p <0,001), на 30 день – 1,33±0,21 ( p <0,001).

У пациентов основной группы в период госпитализации и через 1-3 месяца после выписки из стационара, а также при бессимптомном носительстве анаплазм отмечено снижение числа моноцитов крови с кариопикнозом по сравнению с группой контроля, что может свидетельствовать о процессах деконденсации хроматина в указанных клетках [11]. Обследование пациентов основной группы через 3 месяца после выписки из стационара показало нормализацию большинства анализируемых показателей за исключением частоты встречаемости моноцитов с микроядрами и протрузиями. При бессмптомном носительстве анаплазм значимо, по сравнению с группой контроля, возрастало число моноцитов с микроядрами и протрузиями ( p <0,01), другие показатели кариопатологи-ческих изменений моноцитов были в пределах контрольных значений.

Анализ микроядер и протрузии позволяет сделать вывод о том, что анаплазмы способны вызывать поражения хромосомного аппарата клеток крови. Причем значимое повышение такого рода нарушений наблюдается не только в ядросодержащих клетках крови – моноцитах, но и в эритроцитах. Совершенно очевидно, что в этом случае изменения должны возникать на ранних этапах эритропоэза в эритробластах. Поскольку большинство наблюдаемых микроядер в моноцитах и эритроцитах у основной группы больных имеют небольшие размеры (менее 3 микрон), то логично предположить о том, что этот инфекционный агент опосредовано индуцирует аберрации хромосом и образовавшиеся ацентрические фрагменты формируют микроядра. Имеется мнение, что в основе патогенного действия Anaplasma phago-cytophilum лежит повышение активности катепсина L в нейтрофилах крови, который способствует возникновению одноцепочечных разрывов ДНК и образованию микроядер [12,13]. К другому типу цитогенетических нарушений, возникающем при инфицировании микоплазмами, следует отнести существенное возрастание числа двуядерных моноцитов. Анализ этих клеток показал идентичность размеров, структуры хроматина и интенсивности окраски между ядрами в би-нуклеаре и это может свидетельствовать в пользу вывода о том, что такие клетки формируются в результате блокады цитокинеза.

Анализ морфологических изменений сперматозоидов в период начала госпитализации показал наличие значительного увеличения в семенной жидкости больных числа сперматозоидов с дефектами головки. Также по сравнению с группой контроля, отмечен рост числа сперматозоидов с изменением размеров и формы головки, с аномалиями ак-росомальной области, двойной головкой, дефектами шейки, при этом число сперматозоидов с дефектами в области хвоста не отмечено. У бессимптомных носителей анаплазм значимого возрастания числа аномальных сперматозоидов по сравнению с группой контроля не наблюдалось.

В своих исследованиях B.L Swift и соавт. впервые описали патологический процесс, протекающий в половых органах самцов овец, зараженных анаплазмами, относящихся к виду Anaplasma marginale [14]. Проводя исследования на животных, искусственно зараженных ана-плазмами, авторы установили снижение у них полового возбуждения при спаривании и ухудшение качества спермы. Изучая морфологию спермиев, они отметили основную патологию – отделение головки, причем количество патологических клеток спермы изменялось прямо пропорционально степени тяжести болезни. После проведения гистологических исследований тканей семенников авторы обнаружили дистрофические изменения разной степени тяжести: недостаток зрелых спермиев, дегенерация сперматид, некротизация сперматид и мульти-нуклеарный фагоцитоз гигантских клеток, процесса дегенерации: ка-риопикноз, вакуолизация клеток семенных канальцев. У новорожденных самцов, рожденных от животных, пораженных анаплазмами, развивается пролиферативный интер-стицеальный орхит с частичным сохранением сперматогенного эпителия.

Как известно, анаплазмоз сопровождается существенными изменениями гуморального и клеточного иммунитета [15]. При проти-воинфекционном иммунитете значительную роль в устранении цитогенетически измененных клеток играет Т-звено иммунитета и естественные клетки-киллеры [16]. Поражение указанного звена иммунитета сопровождается существенным увеличением числа цитогенетически измененных клеток, поскольку в организме больного ослабевает иммунная система, призванная поддерживать цитогенетический гомеостаз организма. Известно, что анаплазмы в виде морул локализуются в нейтрофилах крови. Наши исследования показали наличие в крови больных значимо повышенного числа нейтрофилов с гиперсегментированным ядром и прогрессирующий процесс хрома-тинолиза и фрагментоза ядра клетки. Особенно существенные изменения наблюдались в нейтрофилах при локализации в цитоплазме клетки морул бактерий. Нахождение таких нейтрофилов в сперме позволяет предположить, что высокая гиперферментия этих клеток может вызвать некоторые морфологические изменения сперматозоидов. Кроме того, размножение анаплазм в нейтрофилах приводит к ослаблению иммунных защитных реакций организма, поэтому зачастую анаплазмоз сопровождается оппортунистическими бактериальными, вирусными или грибковыми инфекциями [17]. Поэтому не исключено, что наблюдаемые нами эффекты могут является сочетанным действием разнообразных микст инфекций.

Анализ морфологических изменений сперматозоидов свидетельствует о том, что у больных анаплазмозом наблюдается значительное увеличение в семенной жидкости числа сперматозоидов с дефектами головки. Также по сравнению с группой контроля отмечен рост числа сперматозоидов с изменением размеров и формы головки, с аномалиями акросомальной области, двойной головкой, дефектами шейки. При этом сперматозоидов с дефектами в области хвоста выявлено не было. Особенно значительные изменения морфологии сперматозоидов наблюдались при присутствии в сперме нейтрофилов, несущих морулы бактерий. По мнению S.H. Sinclair и соавт. [18] на сегодняшний день единственными прокариотическими нуклеомодулина-ми, которые непосредственно свя- зываются с ДНК млекопитающих и влияют на окружающий хроматин клеток хозяина, являются нуклео-модулины бактерии семейства Ana-plasmataceae, к которому относится Anaplasma phagocytophilum. Авторы предположили, что нуклеомоду-лины могут действовать широко, влияя на целые геномы соседних не-инфицированных клеток, путем ремоделирования хроматина, изменяя его структурную организацию. Вполне возможно, что именно с этим процессом связаны наблюдаемые нами кариопатологические процессы в клетках крови и изменения морфологии сперматозоидов семенной жидкости, поскольку в настоящем исследовании у пациентов с анаплазмозом выявлено наличие инфицированных нейтрофилов в эякуляте. По мнению P. Thon-neau и соавт. значительный уровень цитогенетических аномалий в соматических клетках является одним из маркеров бесплодности мужчин [19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цитологический анализ клеток крови (моноциты, нейтрофилы, эритроциты) и сперматозоидов эякулята у пациентов с ГАЧ свидетельствует о значимых кариопа-тологических изменениях в данных клетках. Наличие среди измененных клеток крови клеток с микроядрами позволяет сделать заключение о существовании при ГАЧ повышенного уровня цитогенетических повреждений хромосомного аппарата анализируемых клеток. Возрастание числа цитогенетических нарушений в виде микроядер зарегистрированы и у бессимптомных носителей анаплазм. Одновременно, при инфицировании ана-плазмами у пациентов отмечено возрастание показателей тератозо-оспермии в виде патологических изменений головки и шейки сперматозоидов как при ГАЧ, так и у бессимптомных носителей ана-плазм.

Резюме:

Введение. Анаплазмоз относится к острым лихорадочным заболеваниям, передающимися переносчиками, которыми являются иксодовые клещи. Эксперименты на животных показали способность этого инфекционного агента вызывать цитогенетические нарушения и патологические изменения сперматогенеза.

Целью настоящей работы явилось изучение роли гранулоцитарного анаплазмоза, вызванного Anaplasma phagocytophilum у человека, в формировании кариопатологических изменений клеток крови и развитии тератозооспермии у жителей Западной Сибири.

Материалы и методы. Обследованы трехкратно (в начале болезни, через 1 месяц и 3 месяца) 16 больных ГАЧ, а также проведено однократное обследование 18 бессимптомных носителей A. phagocytophilum и 14 здоровых доноров крови. Для микроскопического анализа у всех обследуемых были взяты образцы спермы в эякуляте и периферическая кровь.

Результаты. Цитологический анализ клеток крови у больных ГАЧ свидетельствует о значимых кариопатологических измене-

Список литературы Тератозооспермия и кариопатологические изменения клеток крови у жителей Западной Сибири, инфицированных анаплазмами (Anaphma phgocytophilum)

- Ильинских Е.Н., Лукашова Л.В., Лепехин А.В., Замятина Е.В., Портнягина Е.В., Полторацкая Т.Н., и др. Клинико-эпидемиологические аспекты микст-и моно-инфекций, вызванных эрлихиозами. Известия Самарского научного центра РАН 2015; 17(5): 377-380.

- Брагина Е.А. Риск заражения людей моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом в различных ландшафтных подзонах Тюменской области. Вестник Тюменского государственного университета 2010; 3: 111-116.

- Логинов С.И. Микроядерный анализ эритроцитов при различных функциональных состояниях организма крупного рогатого скота. Сибирский вестник сельскохозяйственной науки 2003; 3: 73-76.

- McEnteeм M. Reproductive Pathology of Domestic Mammals. Elsevier Science 2012; 2: 408 p.

- Теплова Е.И., Чвалун В.А., Кошкина Н.А., Мишенина Е.В. Хроническое течение анаплазмоза у племенных баранов при экспериментальном заражении. Труды СНИИЖиК 2004; 2(2): 128-136.

- World Health Organization. WHO Laboratory Manual for the Examination of Human Semen and Semen-Cervical Mucus Interaction. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press; 1992. 124 p.

- Check JH, Adelson HG, Schubert BR, Bollendorf A. Evaluation of sperm morphology using Kruger's strict criteria. Arch Androl 1992; 28(1): 15-17.

- Ильинских Н.Н., Ксенц А.С., Ильинских Е.Н., Манских В.Н., Васильев С.А., Ильинских И.Н. Микроядерный анализ в оценке цитогенетической нестабильности. Томск: изд-во ТГПУ; 2011; 234 с.

- Боровиков В.П., Боровиков И.П. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. М.: «Филинъ»; 1997; 608 с.

- Ильинских Н.Н., Васильев С.А., Кравцов В Н. Микроядерный тест в скрининге и мониторинге мутагенов. Saarbrucken (Deutschland): LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co.KG; 2011; 216 с.

- Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. М.: Академкнига. 2004; 284 с

- Thomas V, Samanta S, Fikrig E. Anaplasma phagocytophilum Increases Cathep-sin L Activity, thereby Globally Influencing Neutrophil Function. Infection and Immunity 2008; 76(11): 4905-4912. http:// DOI: 10.1128/IAI.00851-08

- Goyal S. Involvement of Cathepsin in Mitochondrial Apoptosis by P-Phenylene-diamine Under Ambient UV Radiation. J Hazard Mater 2015;300: 415-425. http:// DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.07.032

- Swift BL, Reeves JD, Thomas GM. Testicular degeneration and libido loss in beef bulls experimentally inoculated with anaplasma marginale. Theriogenology 1979; 11(4):277-290.

- Афанасьева М.В. Гранулоцитарный анаплазмоз человека: особенности клинических проявлений в России. Инфекционные болезни 2006; 4(2): 24-28.

- Ильинских Н.Н., Ильинских И.Н. Бочаров Е.Ф. Цитогенетический гомеостаз и иммунитет. Новосибирск: Наука; 1986; 256 с.

- Bakken JS, Dumler JS. Human Granulocytic Anaplasmosis. Infect Dis Clin North Am 2015; 29(2): 341-355. http:// DOI: 10.1016/j.idc.2015.02.007

- Sinclair SH, Rennoll-Bankert KE, Dumler JS. Effector bottleneck: microbial reprogramming of parasitized host cell transcription by epigenetic remodeling of chromatin structure. Front Genet 2014; 14: 126-132.http:// DOI: 10.3389/fgene.2014.00274

- Thonneau P, Marchand S, Tallec A, Ferial ML, Ducot B, Lansac J. et al. Incidence and main causes of infertility in a resident population (1, 850, 000) of three French regions. Hum Reprod 1991; 6: 811-816.