Термоокисление диеновых эластомеров

Автор: Шутилин Юрий Федорович, Серегина Ирина Константиновна, Корыстин Сергей Иванович, Аксенов Виктор Иванович

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Фундаментальная и прикладная химия, химическая технология

Статья в выпуске: 1 (51), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены химические реакции, происходящие в полимерах, как термофлуктуационный процесс. Изучено влияние дефектов структуры макромолекул на молекулярную массу и молекулярно-массовое распределение полидиенов при термоокислении эластомеров.

Полидиены, окисление, термодеструкция, молекулярная масса

Короткий адрес: https://sciup.org/14039770

IDR: 14039770 | УДК: 678.5:

Текст научной статьи Термоокисление диеновых эластомеров

Старению эластомеров при температурах хранения, переработки и эксплуатации посвящено большое количество исследований [1-5]. Описание процесса окисления каучуков и резин осложняется такими факторами, как одновременное течение различных реакций и влияние внешних условий (температуры и характера её изменения, размеров образца, материала подложки и пр.).

Термофлуктуационный подход к обоснованию механизмов химических реакций в полимерах [1,2] открыл новые возможности объяснения химических реакций, происходящих в эластомерных системах с участием активных центров макромолекул.

В качестве объектов исследования использовали диеновые каучуки СКИ-3 и «титановый» СКДт, окисленные при 100 оС в виде крошки средних размеров 2-3 мм и в виде «кубиков» размером 10×10×10 мм (в массе). Из геометрического центра кубиков, отбираемых в ходе термоокисления в массе, вырезали образцы размером 2×2×2 мм.

Структуру и состав цепей каучуков при термоокислении изучали методом ИКС на приборе марки «Shimadzu IRPrestige-21» в диапазоне частот 4000-400 см-1. Изменения молекулярной массы полимеров при термоокислении оценивали по значениям характеристической вязкости толуольных растворов и

Аксенов В.И., 2012

гель-хроматографическими анализами на приборе «Breeze».

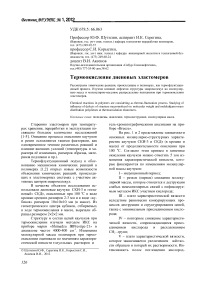

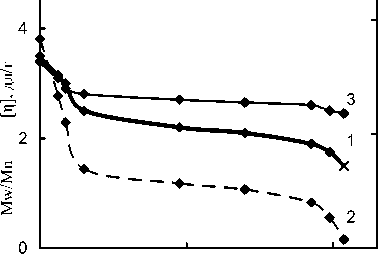

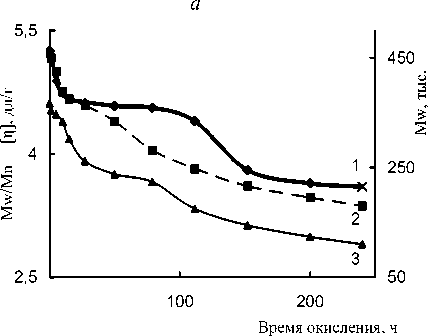

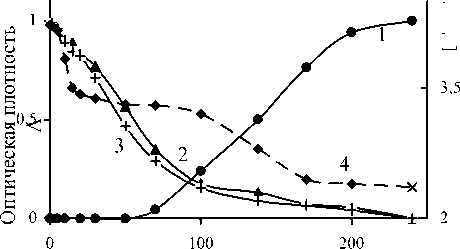

На рис. 1 и 2 представлены зависимости основных молекулярно-структурных характеристик каучуков СКИ-3 и СКДт (в крошке и массе) от продолжительности окисления при 100 оС. Согласно этим кривым в кинетике окисления каучуков можно отметить 5 зон изменения характеристической вязкости, которые фиксируются по изменениям молекулярной массы каучуков:

I – индукционный период;

-

II – резкое (первое) снижение молекулярной массы, которое относится к деструкции слабых межмономерных связей с нефиксируе-мым методом ИКС участием кислорода;

-

III – плато характеристической вязкости вследствие равновесия конкурирующих процессов деструкции и структурирования цепей, также с минимальным присоединением кислорода;

-

IV – повторное снижение характеристической вязкости, сопровождающееся присоединением кислорода и расходованием СН 2 -групп;

-

V – плато характеристической вязкости, которое заканчивается ув еличением жёсткости образцов и потерей их растворимости. Интенсивность полос поглощения кислород-

- содержащих соединений (ОН и С=О-групп) здесь максимальна и меняется незначительно.

Гель-хроматографические исследования полидиенов подтвердили уменьшение их молекулярной массы, но неожидаемым оказалось сужение ММР как следствие малокислородного распада цепей в зоне II. Предполагается, что в данном случае предпочтительная деструкция высокомолекулярных фракций полидиенов тем выше, чем больше количество в их цепях дефектных межмономерных 1,4- цис-транс -1,2(3,4)-переходов.

Индукционный период, предшествующий началу первого спада, для полиизопренов равен 0,33, а для полибутадиенов - 0,5 часа (рис. 1, а, б), что не совпадает с таковым для образцов каучуков, окисленных в массе (рис. 2, а, б), у которых время индукционного периода составляет 0,5 и 1 ч. Это связано с различием во времени достижения диффузионного равновесия в крошке и массе, поскольку размер испытуемых образцов отличается друг от друга.

Рис. 1. Основные гель-хроматографические характеристики термоокисления при 100 оС каучука СКИ-3 ( а ) и СКДт ( б) в крошке 2-3 мм: 1 - характеристическая вязкость; 2 - М w ; 3 - M w /M n .

б

Рис. 2. Основные гель-хроматографические характеристики термоокисления при 100 оС каучука СКИ-3 ( а ) и СКДт ( б ) в массе: 1 - характеристическая вязкость; 2 - М w ; 3 - M w /M n .

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что характеристическая вязкость полностью коррелирует с изменением всех видов ММ, что доказывает возможность определения характеристической вязкости как молекулярно-структурного параметра термоокисления каучуков. Особо отметим уменьшение дисперсности (Р) каучуков в ходе их деструкции.

При этом основное уменьшение Р наблюдали во второй межмономерной зоне распада цепей. Это объясняется межмономерным распадом слабых 1,4- цис-транс -1,2-3,4-переходов самых высокомолекулярных фракций каучуков, которые, вероятно, образуются на завершающем этапе их синтеза.

Как и следовало ожидать, темпы деструкции более регулярных бутадиеновых каучуков ниже изопреновых, поскольку в последних имеются дефекты структуры типа «голова к голове», «хвост к хвосту». Следует также отметить, что темпы деструкции и глубина протекающих процессов, проходящих в «массе» на втором ее этапе, несколько ниже таковых для крошки. Это вероятнее всего связано с незначительным содержанием растворенного в образце полимера кислорода, который способствует ускорению процесса деструкции [1].

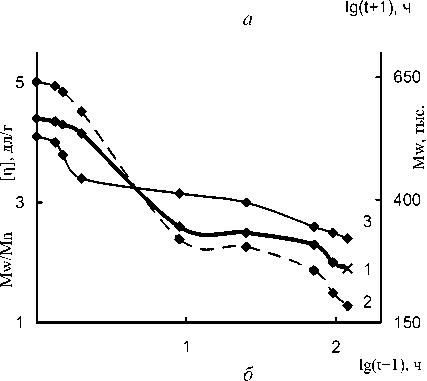

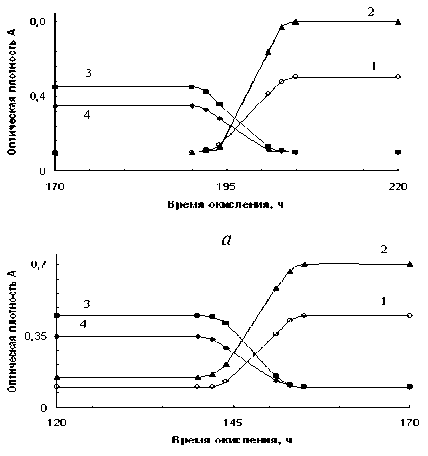

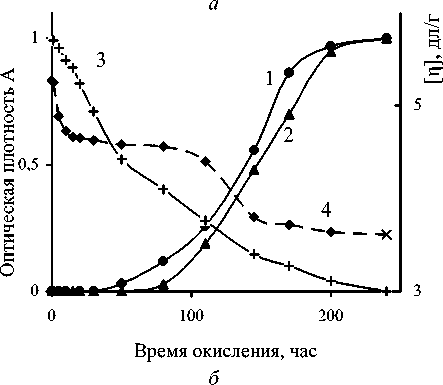

Изменения структуры исследуемых полидиенов в ходе окисления фиксированы по результатам ИК-спектроскопии образцов. Анализ и обобщение кривых вида А , = f ( т ) показывает, что при достаточно длительном термостатировании образцов (~ 70 - 195 ч) на спектрах появляются (рис. 3, 4) полосы, принадлежащие -С=О (1720 см-1) и -ОН (3440 см-1)-группам, что соответствует присоединению кислорода к исследуемым полидиенам, окисленным в крошке. При этом отмечено снижение интенсивности проявления полос, принадлежащих -СН2 (1460 см-1 ) и цис-транс -(840 см-1) фрагментам основной цепи.

б

Рис. 3. Зависимость оптической плотности полос поглощения 1 —ОН; 2—С=О; 3—СН2 групп; 4—С=С-; 5- [п] - характеристическая вязкость связей каучуков СКИ-3 ( а ) и СКДт ( б ), окисленных в крошке размером 2-3 мм, от времени окисления при 100 0С

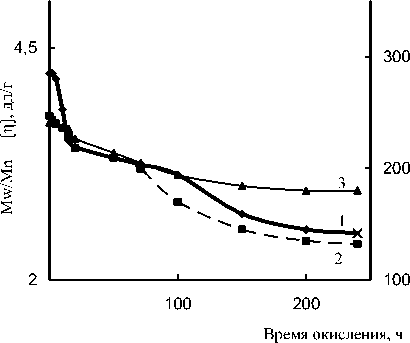

Принимали, что в центре кубика размером 10х 10х 10 мм распад цепей происходит с малым участием кислорода. Исследование термообработанных образцов подтвердило это предположение: даже через 250 ч прогрева внутри «кубиков» СКИ-3 и СКДт в ИК-спек-трах наблюдали появление слабых ( А <0,15) полос поглощения, соответствующих появлению ОН и СО-групп по сравнению с таковыми образцами, окисленными в крошке.

[п], дл/г

Время окисления, час

Рис. 4. Зависимость относительной оптической плотности полос поглощения 1- -ОН; 2- -С=О;

3- -С=С-; 4- [п] - характеристическая вязкость связей каучуков СКИ-3 ( а ) и СКДт ( б ), окисленных в массе от времени окисления при 100 0С

Анализ ИК-спектров каучуков, окисленных в массе, позволяет сделать следующие заключения:

-

- интенсивный спад характеристической вязкости в начале прогрева практически не сопровождался присоединением кислорода. Этот факт свидетельствует или о бескислородной

деструкции или же таковой, участие кислорода в которой методом ИКС не фиксируется; интенсивность полос поглощения -С=С- связей (840 см-1) снижается в процессе термоокисления, что связано с их расходованием на сшивание полимеров, поскольку при максимальном времени термостатирования образцы полностью заструктурировались, вследствие чего они не растворялись в толуоле;

-

- полосы поглощения гидроксильных групп -ОН (3440 см-1) присутствуют, но в достаточно малом количестве по сравнению с таковыми образцами, но окисленными в крошке;

-

- полосы поглощения карбоксильных групп -С=О (1720 см-1) отсутствуют в термостатированных образцах каучука СКИ-3, окисленных в массе;

-

- полосы поглощения групп -СН2 отсутствуют в термостатированных образцах каучука СКДт, окисленных в массе.

Независимо от вида образца более регулярные каучуки более устойчивы к активному присоединению кислорода, что явно видно для всех исследуемых полидиенов.

Таким образом, учитывая данные ИК-спектроскопии (рис. 3, 4), можно сделать вывод об участии кислорода воздуха на втором этапе окисления полидиенов. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что периоды присоединения активного кислорода, определенные как методом ИКС, так и вискозимет-рическим методом, совпадают.

В процессе термоокислительной деструкции макромолекула полимера претерпевает структурные изменения. Деструкция цепей приводит к увеличению количества отрезков цепей и сужению ММР. Для оценки степени изменения структуры введено понятие число «осколков», позволяющее дать предварительный анализ кинетики химических реакций. Оно определяется по формуле, полученной из классического уравнения Марка - Куна - Хаувинка:

h- = hА

где [п0] — величина характеристической вязкости до начала термоокисления у исходного каучука, дл/г; [ппл] — величина характеристической вязкости, соответствующая асимптотиче скому значению в зоне III или IV, дл/г, а = 0,75 - константа, оптимизированная из данных Ван Кревелена.

Результаты оц енки изменения структуры исследуемых образцов (в крошке и массе) представлены в таблице.

Таблица

Критерии деструкции в зоне плато и по завершении испытаний (h д 3/h д5 ) термоокисленных образцов

|

Каучуки |

Критерии деструкции термоокисленных образцов |

|

|

в крошке |

в массе |

|

|

СКИ-3 |

2,39/3,97 |

1,39/1,97 |

|

СКДт |

2,22/3,39 |

1,22/1,46 |

Специфическая структура симметричных мономерных цепей 1,4-полибутадиенов -отсутствие нерегулярностей вида «г-г» и «х-х» - объясняет меньшую степень распада цепей СКИ-3 по отношению к СКДт. Из анализа результатов таблицы следует, что с уменьшением степени регулярности цепей, то есть с увеличением числа 1,4- цис-транс -1,2-3,4-межмономерных переходов, уменьшается среднее число разрывов h д ; макромолекул полидиенов, что в сочетании с потерей растворимости образцов в толуоле на фоне снижения характеристической вязкости связано со сдвигом конкурирующих процессов в сторону сшивания от СКИ-3 к СКДт.

В данном случае глубина деструкции, определяемая числом осколков цепи, для одного и того же мономерного производного ВМС (например, различных по структуре полиизопренов и полибутадиенов) будет определяться числом дефектов в макромолекуле. Причем эта гипотеза равным образом справедлива для обоснования и термофлуктуационнорадикальной (на этапе II) и термо-флуктуационно-окислительной (на этапе IV) деструкции полидиенов.

В целом кинетика деструкции цепей полидиенов в массе (т.е. в «бескислородном» режиме) описывается теми же пятью зонами, но при очень слабом (данные ИКС) участии кислорода на стадиях IV-V. Это, вероятно, связано с ослаблением деструктурирующего влияния растворенного в каучуках кислорода вследствие отсутствия диффузии в «массивный» образец воздуха, приводящей к значительному снижению эффективности процессов окисления цепей внутри массивных образцов.

Таким образом, выявлены новые особенности процесса термоокислительного старения полидиенов, окисленных в крошке и массе, заключающиеся в том, что при снижении молекулярной массы в ходе термообработки наблюдаются два последовательных процесса. Первый процесс соответствует бескислородной деструкции основной цепи полимера, а второй – окислению. У полидиенов, термоокисленных в массе, не наблюдалось значительного присоединения кислорода на завершающих стадиях уменьшения ММ.