Территориальная дифференциация

Автор: Перфильев С.В., Морозова Т.Н.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Обеспеченность муниципальных бюджетов и уровень жизни населения

Статья в выпуске: 7 (185), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется вопрос развития территориальной дифференциации на примере административно-территориальных единиц России. Предметом анализа является зависимость динамики изменения территориальной поляризации от общего тренда экономического развития территорий – его подъема или спада. Авторы проводят анализ на примере различной совокупности анализируемых территорий: муниципалитетов, входящих в состав одного субъекта РФ; регионов, входящих в состав Центрального федерального округа; субъектов РФ в целом. Анализ проводится на временном интервале в период 1990-х гг., когда в России наблюдался экономический спад, и в период 2000-х гг., когда в стране был экономический рост.

Территориальная дифференциация, регионы, статистический анализ, экономический рост (спад)

Короткий адрес: https://sciup.org/143181806

IDR: 143181806

Текст научной статьи Территориальная дифференциация

Не секрет, что экономическое пространство России сильно дифференцировано. Особенной однородностью оно не отличалось никогда. При этом реальная целостность государства, его политическая, экономическая и социальная устойчивость во многом зависят от социально-экономического положения регионов, входящих в состав государства, от степени их неравенства. Между тем, сам процесс территориальной дифференциации в своей динамике может протекать с разными трендами. Имеется предположение, что во многом он определяется характером экономического развития государства в целом. Но каковы параметры этой зависимости?

В работе Б. Лавровского «Измерение региональной асимметрии на примере России» исследован процесс региональной поляризации, в том числе во взаимосвязи с характером экономического развития. В результате автор пришел к следующим выводам: «Доминирующая тенденция в территориальном (прежде всего экономическом) развитии первой половины 1990-х гг. – усиление межрегиональных диспропорций. Для этого периода характерен асимметричный тип регионального развития» [1, с. 52]. Под асимметричным, или дисгармоничным, типом развития Б. Лавровский понимает такой тип регионального развития за определенный период, «при котором регионы, характеризующиеся относительным преимуществом по конкретному показателю в начале периода, в дальнейшем его наращивают, а регионы с относительным отставанием – его усугубляют; гармоничным (симметричным) – такой тип регионального развития, при котором разрыв в уровне региональных показателей сокращается» [1, с. 42].

Очень важно, что улучшению (росту) социальных показателей часто соответствует территориальная гармонизация (или, во всяком случае, отсутствие резких территориальных диспропорций), и наоборот. Тем самым еще раз подтверждается известный тезис о том, что развитие является ключевым фактором решения многих социальных проблем, в том числе территориального расслоения».

Выводы сделаны автором на основе анализа процессов, происходящих в России в середине 1990-х гг. во время общего экономического спада в стране. Тогда территориальная дифференциация прогрессировала. И соответственно, установленная закономерность относилась к ситуации экономического спада и роста территориальной асимметрии. Со времени проведения данного исследования прошло полтора десятилетия. За этот период в экономике России был как период экономического спада, так и период экономического роста. Любопытно было бы проследить те же процессы территориальной дифференциации в разных условиях и еще раз проверить тезис о взаимосвязи двух процессов.

Основными методическими положениями проведенного анализа являются следующие:

-

1. Для оценки степени территориального неравенства мы используем тот же (что и в работе Б. Лавровского) статистический показатель – коэффициент вариации1 Квар , значение которого во времени характеризует увеличение или уменьше-

-

2. В отличие от цитируемой работы мы оцениваем значение коэффициента вариации не по нескольким социальным или экономическим показателям, а только по одному показателю – бюджетной обеспеченности (БО) территории. Показатель БО определяет количество бюджетных средств, приходящихся на одного жителя данной территории в год. Таким образом, это показатель, который концентрированно сосредотачивает в себе если не все, то очень многие расходы в социальной сфере. И он в обобщенном виде отражает территориальное неравенство в бюджетных расходах на одного человека.

-

3. Поскольку показатель БО характеризует расход исключительно бюджетных средств (бюджетов федерального, региональных или муниципальных), постольку анализ территориального неравенства, построенный на его основе, будет не только характеризовать уровень складывающейся территориальной дифференциации, но и в значительной мере отражать государственную политику в области регулирования территориального неравенства посредством механизмов межбюджетного выравнивания. В определенной мере это будет означать не только измерение территориального неравенства, но и возможности государства по его регулированию.

-

4. В целях получения более обоснованных ре-

- зультатов в работе рассматриваются различные совокупности территориальных образований: от муниципалитетов, входящих в один субъект РФ, до регионов, входящих в Центральный федеральный округ и Россию в целом.

ние разброса территориальных показателей анализируемых объектов от среднего его значения по выбранной совокупности (среднороссийского, среднерегионального, среднего по федеральному округу).

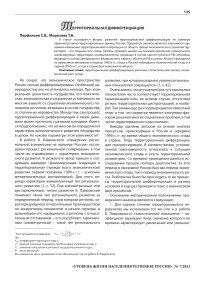

Проведенные расчеты коэффициента вариации по бюджетной обеспеченности и динамика его развития на примере муниципальных образований одного региона (Рязанской области) приведены на рис 1.

Динамика развития коэффициента вариации в данном случае позволяет говорить о следующем. В период 1990-х гг. неравенство между муниципальными образованиями Рязанской области имеет тенденцию к увеличению. Пик дифференциации коэффициента вариации по БО приходится на конец 1990-х гг., именно тогда, когда в экономике России происходят макроэкономические изменения и меняется тренд развития: спад сменяется экономическим ростом. В 1998–1999 гг. коэффициент вариации находится на уровне 35–37%.

При этом можно отметить еще одну закономерность. С середины 1990-х гг. динамика роста коэффициента вариации имеет скорее затухающий характер, чем прогрессирующий. Можно предположить, что уровень, достигнутый им в конце 1990-х гг., является уровнем естественного предела (ограничение «сверху»), в рамках которого процесс территориального неравенства развивается в правовом и организационно-экономическом поле.

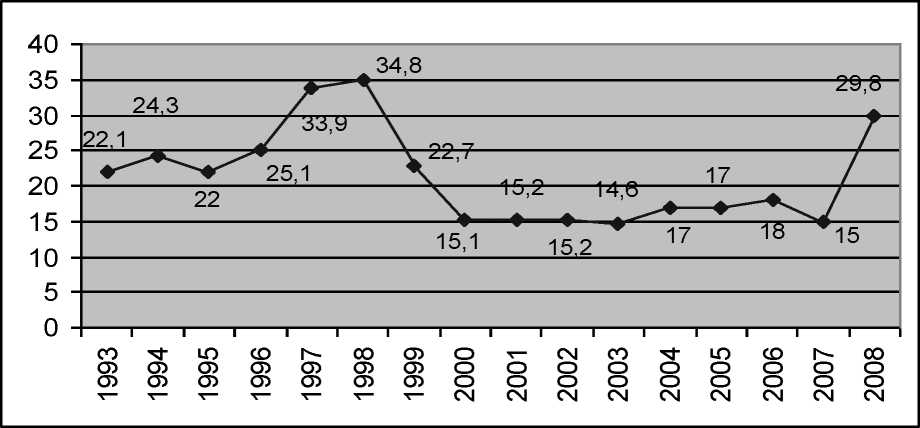

В подтверждение замедляющегося характера развития территориального неравенства на рис. 2 приведена динамика коэффициента (с выделенным

Рис. 1. Динамика коэффициента вариации бюджетной обеспеченности муниципальных образований Рязанской области

Рис. 2. Динамика коэффициента отношения БОmax к БОmin муниципальных образований Рязанской области3

трендом), определяемого отношением показателя БО муниципального образования с наибольшим значением к показателю БО муниципального образования с наименьшим значением2. Коэффициент определялся для муниципалитетов Рязанской области во временном интервале – 1990-е гг.

Однако утверждать наверняка о какой-либо выявленной закономерности в данном случае все-таки очевидно нельзя. Из приведенного на рис. 1 графика следует, что в первой половине 1990-х гг. Квар не имел каких-либо выраженных тенденций к изменению, а скорее колебался в диапазоне 22– 25%. Да и сам спад Квар, судя по графику, начался раньше 2000-го г., когда макроэкономичекая ситуация в стране стала меняться.

Тем не менее, та часть графика, которая относится к 2000-м гг. (рис. 1), определенно позволяет сделать некоторые выводы. С начала 2000-х гг. начинается отчетливо заметный процесс территориального выравнивания. Коэффициент вариации снижается до уровня 15–17%. И это, в любом случае, меньше, чем в 1990-е гг. Но затем его снижение останавливается, и он находится на этом уровне практически неизменным в период с 2001 по 2008 гг. Очевидно, это и является уровнем допустимого (а возможно и целесообразного) территориально- го неравенства (его ограничение «снизу») применительно к муниципальным образованиям Рязанской области.

Примечателен и рост Квар в 2009 г., когда коэффициент вариации вновь превысил отметку в 30%. И этому есть объяснение с позиций предмета анализа данной работы. Это период начала мирового финансового кризиса, который отразился и на России в целом, и на ее регионах. Увеличение территориальной дифференциации совпадает с периодом экономического спада. Справедливости ради следует отметить, что корректность данного объяснения следует дополнительно проверять по мере развития процесса. На сегодня – это только одна точка на графике.

Приведенный пример затрагивает один отдельно взятый регион, к тому же, не самый значимый по общероссийским меркам во всех отношениях. Численность населения Рязанской области, площадь ее территории и удельный вес в ВВП страны находятся в диапазоне 0,5–1%. Уровень неравенства административнотерриториальных единиц, входящих в состав региона такого незначительного в сопоставлении в целом с Россией, представляется априори незначительным. Регион по существу выглядит однородной точкой на экономической и географической картах страны. В нем нет различных климатических зон, практически равная транспортная доступность во все населенные пункты, относительно набольшие различия между муниципалитетами в стоимости на энергоресурсы, стоимости обслуживания жилья и т. д.

Как будут выглядеть те же процессы, если рассмотреть более крупные территориальные образования?

В таблице 1 приведены данные по динамике коэффициента вариации по бюджетной обеспеченности регионов, входящих в состав Центрального федерального округа (ЦФО). Из анализа исключены два региона: Москва и Московская область. Их социально-экономическое положение существенно отличается от других субъектов РФ, входящих в ЦФО. Естественно, что оценка территориального неравенства с учетом этих субъектов РФ и без них будет иметь существенные различия. Включенность Москвы в рассматриваемый вопрос скорее будет означать не анализ территориального неравенства всей совокупности объектов, а анализ отличий Москвы (и в значительной мере – Московской области) от выбранной совокупности субъектов РФ.

Тенденции в целом достаточно хорошо видны. До 2000 г. общий тренд Квар направлен на увеличение. После 2000 г. – на уменьшение. Общая закономерность развития территориального не- равенства между регионами ЦФО (измеренная коэффициентом вариации по бюджетной обеспеченности) оказывается такой же, что и в случае анализа неравенства между муниципальными образованиями Рязанской области. В обоих случаях рост и снижение территориального неравенства совпадает с периодами экономического роста или спада, хотя некоторые годы и не подтверждают общую закономерность (1998 и 2004 гг.). Объяснить их «отклонения» не представляется возможным, во всяком случае, в рамках данного исследования.

При этом также следует отметить, что Квар для регионов ЦФО после 2000-го г. в основном колеблется в диапазоне 18–23%, за редким исключением выходя за его пределы. Как и в предыдущем случае, очевидно, что это и есть уровень допустимого (целесообразного) территориального неравенства (его ограничение «снизу») применительно к регионам ЦФО.

Если же подобный анализ провести для тех же регионов ЦФО, но с учетом Москвы и Московской области, то картина получится следующая (таблица 2).

Закономерности, установленные в предыдущих случаях, уже так явно не проявляются. Тем не менее, можно утверждать, что в 2000-х гг. роста неравенства нет. А Квар в этот период колеблется в пределах 55–67%. Очевидно, для данного множества регионов это тоже и есть уровень естественного территориального неравенства.

Таблица 1

Коэффициент вариации по бюджетной обеспеченности регионов ЦФО4

|

Годы |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

||||

|

К вар |

0,17 |

0,17 |

0,13 |

0,18 |

0,23 |

0,25 |

0,19 |

0,23 |

||||

|

Годы |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

К вар |

0,30 |

0,19 |

0,15 |

0,18 |

0,24 |

0,23 |

0,23 |

0,23 |

0,23 |

0,19 |

0,17 |

0,18 |

Таблица 2

Коэффициент вариации по бюджетной обеспеченности регионов ЦФО5

|

Годы |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

||||

|

К вар |

0,23 |

0,36 |

0,65 |

0,50 |

0,43 |

0,48 |

0,45 |

0,61 |

||||

|

Годы |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

К вар |

0,78 |

0,66 |

0,56 |

0,57 |

0,55 |

0,58 |

0,68 |

0,64 |

0,67 |

0,48 |

0,43 |

0,51 |

4 Без учета Москвы и Московской области.

5С учетом Москвы и Московской области.

—♦— Коэффициент вариации БО по РФ (отн.ед.)

■ Тренд изменения коэффициента вариации БО по РФ

* Изменение ВВП по отношению к базисному 1993 году (в постоянных ценах, отн.ед.)

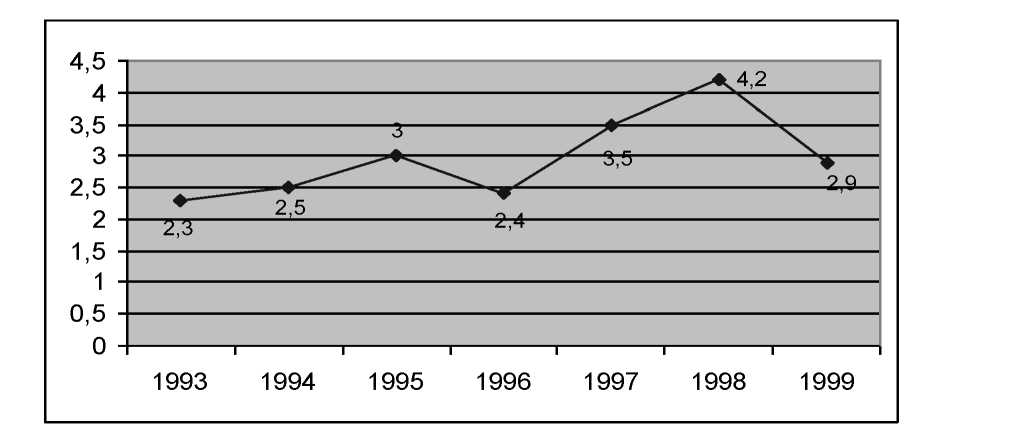

Рис. 3. Динамика коэффициента вариации БО регионов РФ6

Введение в состав рассматриваемого множества таких явно выделяющихся субъектов РФ, как Москва и Московская область, увеличивает это значение в три раза. Сам по себе такой факт служит подтверждением того, что измеряемый таким способом уровень территориального неравенства служит оценкой неравенства Москвы и Московской области по отношению к остальным субъектам РФ, входящим в состав ЦФО.

В целом по РФ динамика коэффициента вариации бюджетной обеспеченности регионов выглядит следующим образом (таблица 3 и рис. 3).

В целом просматривается та же тенденция. Рост территориального неравенства до 2000-го г. и его снижение после 2000-го г. Максимальное значение Квар приходится именно на 2000-й г. К 2005 г. Квар опускается до уровня, после которого практически не меняется. Он колеблется в интервале 52–55%.

Из расчетов исключен Чукотский автономный округ по тем же причинам, по которым в рамках ЦФО проводился анализ территориального неравенства субъектов РФ, входящих в округ без Мо- сквы и Московской области. Однако, в данном случае различия еще более внушительны. Это легко объяснимо. Территориальное неравенство субъектов РФ в рамках всей страны гораздо выше, чем в рамках одного отдельно взятого федерального округа.

На рис. 3 представлен тренд изменения коэффициента вариации по субъектам РФ за исследуемый период в сопоставлении с темпами экономического развития страны, отражаемыми показателем ВВП. Общая закономерность представляется очевидной. В 1990-е гг., когда в стране наблюдался экономический спад, наблюдался рост поляризации среди регионов России, в то время как в период экономического подъема (с 2000-го г.) дифференциация субъектов по бюджетной обеспеченности имела тренд к снижению.

По проведенному анализу можно отметить еще одну закономерность (хотя она практически очевидна). При снижении Квар в каждом из трех случаев проведенного анализа уровень естественного территориального неравенства (ограничения «снизу») различный. Но при этом

Таблица 3

Коэффициент вариации по бюджетной обеспеченности регионов России7

|

Годы |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

||||

|

К вар |

0,61 |

0,48 |

0,64 |

0,50 |

0,54 |

0,63 |

0,56 |

0,75 |

||||

|

Годы |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

К вар |

0,96 |

0,81 |

0,67 |

0,66 |

0,66 |

0,52 |

0,53 |

0,50 |

0,53 |

0,53 |

0,53 |

0,77 |

6 Без Чукотского автономного округа.

7 Без Чукотского автономного округа.

в целом по России этот уровень больше, чем, например, для регионов ЦФО, не говоря уже о Рязанской области. Это и понятно, ведь неравенство регионов России по площади, численности населения и плотности населения, климатическим условиям, плотности экономической деятельности и т. д. несравнимо выше, чем любой отдельный взятый федеральный округ или субъект РФ. По России в целом Квар составил 52–55%, по регионам ЦФО соответственно – 18–23%, а по муниципалитетам Рязанской области – 15–17%.

В заключение отметим, что приведенный в настоящей публикации анализ относится исключительно к вопросу взаимосвязи развития территориального неравенства и характера экономического развития территории. В целом (как свидетельствует представленный материал) такая взаимосвязь присутствует. Однако не следует использовать приведенный материал в качестве анализа вопроса бюджетной обеспеченности. Понятие бюджетной обеспеченности включает в себя не только количество бюджетных средств на душу населения в год. Оно включает в себя и различную стоимость товаров, работ и услуг (покупательную способность бюджетных средств) в различных регионах, таких, например, как стоимость обслуживания одного квадратного метра жилья, стоимость энергоресурсов, продуктов питания и пр. Все это отражено в методиках распределения межбюджетных трансфертов. В данной работе это осталось за пределами рассмотрения. Это, в частности, может отразиться на приведенном уровне Квар. С учетом изложенного, значение его будет несколько ниже, хотя это не отменяет общей выявленной закономерности по поставленному в работе вопросу.

Данная тема опять становится актуальной в последнее время. И связано это с процессами, происходящими как в мировой экономике, так и, особенно, в странах Европейского союза. Общие проблемы экономики Союза все больше приводят к разговорам о неравенстве государств, входящих в него. Когда же Союз развивался успешно, данная тема не привлекала к себе подобного внимания. Представляется любопытным провести подобный анализ в новых условиях, сопоставляя при этом между собой не территориальные образования, входящие в одно государство, а суверенные государства, входящие в Союз, либо в какие-то иные союзы.

*****

-

1. Лавровский Б. «Измерение региональной асимметрии на примере России» // Вопросы экономики. – М., 1999, № 3.

-

2. Перфильев С.В., Терехин В.И. Анализ территориального неравенства и бюджетное регулирование территорий. – М.: Экономика, 2000.

-

3. Перфильев С.В. Межбюджетные отношения: региональный аспект. – М.: ВЗФЭИ, 2003.

Список литературы Территориальная дифференциация

- Лавровский Б. Измерение региональной асимметрии на примере России // Вопросы экономики. - 1999. - № 3. - С. 42-52. EDN: SGCAYJ

- Перфильев С.В., Терехин В.И. Анализ территориального неравенства и бюджетное регулирование территорий. -М.: Экономика, 2000.

- Перфильев С.В. Межбюджетные отношения: региональный аспект. -М.: ВЗФЭИ, 2003. EDN: QQDQGR