Территориально-производственные комплексы (ТПК): из прошлого в будущее

Автор: Лаженцев В.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Общественные науки

Статья в выпуске: 3 (19), 2014 года.

Бесплатный доступ

Выполнен ретроспективный анализ формирования классических и программно-целевых ТПК. Рассмотрен опыт управления процессами создания Тимано-Печорского ТПК. Показаны возможность и целесообразность трансформации идей и методов территориальной организации производства советского периода применительно к современным условиям рыночной экономики.

Территориально-производственный комплекс, тпк-подход, тимано-печорский тпк, производственно-территориальный холдинг, кластер, территориальная организация хозяйства

Короткий адрес: https://sciup.org/14992692

IDR: 14992692 | УДК: 338.

Текст научной статьи Территориально-производственные комплексы (ТПК): из прошлого в будущее

В качестве ключевого в статье рассмотрен вопрос: какое значение для науки и практики первой половины ХХI в. имеет теория территориальной организации производства, разработанная в ХХ в. применительно к плановой экономике в условиях рыночной экономики?

«Классические» ТПК

Производительные силы общества имеют объективное свойство образовывать территориальные сочетания по причине взаимной пространственной близости, технологического и экономического сопряжения производственных процессов, наличия общей природно-ресурсной базы и материально-технической инфраструктуры. «Производственным комплексом называется такое экономическое [взаимообусловленное] сочетание предприятий в одной промышленной точке или в целом районе, при котором достигается определенный экономический эффект за счет удачного [планового] подбора предприятий в соответствии с природными и экономическими условиями района, с его транспортным и экономико-географическим положением» [1,с. 138].

Теория ТПК создает идеальный образ пространственной структуры производительных сил и предлагает определенные механизмы формирования промышленных узлов и экономических районов. Она является частью теории развития и размещения производительных сил и имеет взаимообусловленность с общественными формами организации производства: концентрацией, специализацией, комбинированием, кооперированием и интеграцией. В основу теории «классических» ТПК легли широко известные концепции энерго-производственных циклов (циклы Колосовского), производственных концентров (концентры Пробста), природно-ресурсных циклов (циклы Комара) и др. Некоторые пространственные аспекты формирования и развития ТПК соотносятся также с моделями географии хозяйства немецких авторов (кольца Тюнена, решетки Кристаллера, штандорты Вебера, экономический ландшафт Леша и др.).

Последние обобщения теории линейно-узловых структур хозяйства отражены в книге польского географа-экономиста Р. Доманьски [2]. Изучая перемещения людей, материальных ценностей и информации, он пришел к выводу, что в наиболь- шей степени приближения к действительности теоретическая система приобретает форму анизотропной структуры, когда свойства неравных объектов территориально-хозяйственной системы зависят от направления движения экономических потоков внутри данной системы. Направление, плюс сущностные характеристики материальных (и нематериальных) перемещений в пространстве создают в совокупности производственную систему.

Итак, в тематике «классические» ТПК перечисленные концепции мы учитываем с определенных позиций, а именно – территориальная связность элементов производительных сил и факторов производства в значительной мере предопределяет характер их концентрации или деконцентрации, а также конфигурацию экономического пространства. Более того, свойства и качества территории существенно влияют на меру концентрации и оценку ее экономического эффекта, на выбор норм и правил экономического поведения хозяйствующих субъектов, вынужденных считаться с ресурсноэкологическими и социально-инфраструктурными ограничениями отдельных мест.

Программно-целевые ТПК

Теория программно-целевых ТПК определяет порядок разработки и реализации крупных народнохозяйственных проектов на территориях нового освоения или реконструкции старопромышленных районов. Содержание формирования данного вида ТПК отражается в методологии, методах и моделях территориально-производственного программирования, разработанных в ИЭиОПП СО РАН под руководством М.К. Бандмана.

«Под программно-целевым территориально-производственным комплексом подразумевается планово создаваемая, пропорционально развивающаяся совокупность устойчиво взаимосвязанных объектов отраслей народного хозяйства (сфер материального производства и непроизводственной сферы), трудовых и природных ресурсов, которая:

– формируется и функционирует с целью совместного решения определенного типа и ранга народнохозяйственных проблем в целом или их частей;

– сконцентрирована на относительно ограниченной и обязательно компактной (неразобщенной) территории, обладающей набором и размерами ресурсов, необходимых стране для решения крупных народнохозяйственных проблем;

– обеспечивает не только эффективное (с позиции народного хозяйства) использование ресурсов, охрану окружающей среды и воспроизводство естественных ресурсов, но и участие в территориальном разделении труда;

– обслуживается единой системой инфраструктуры, состав и уровень развития которой соответствуют потребности всех отраслей хозяйства ТПК и обеспечивают создание намечаемых условий жизни населения» [3, с.33].

В центре внимания теории программно-целевых ТПК находится организация решения народнохозяйственных проблем с привязкой их к определенным территориям. Управленческая работа включает здесь синхронизацию целей и задач деятельности различных субъектов хозяйствования, систематизацию и адресат разнообразных мероприятий, ситуационный анализ, адаптацию ТПК к внешней социально-экономической среде, определение финиша решения проблемы [4, с. 82 – 88].

Практика формирования ТПК

К практике в данном случае мы относим значительные события в планировании размещения производительных сил. Когда речь идет о классических ТПК, то к таким событиям можно отнести следующее:

– план ГОЭРЛО – подбор взаимоувязанных производств «вокруг» крупной государственной районной электростанции;

– территориальный разрез пятилетних планов – размещение комбинатов, заводов и фабрик по экономическим районам страны с учетом их природно-ресурсного и трудового потенциалов;

– организация совнархозов – планирование развития промышленности и сельского хозяйства в границах областных и межобластных районов с расчетом общего по совнархозу финансового баланса;

– сочетание отраслевого и территориального планирования в границах крупных и областных экономических районов – создание плановых комиссий, советов директоров, производственно-территориальных объединений и других структур межведомственного управления.

К практике формирования программно-целевых ТПК правомерно отнести следующие весьма заметные «вехи» в истории народного хозяйства нашей страны:

– формирование крупных районных и межрайонных производственных комбинатов: Урало-Кузнецкого, Волховского (Волховстрой), Северной угольно-металлургической базы, Волжского и Ангарского гидроэнергетических каскадов и др.;

– использование специфических форм управления процессами освоения природных ресурсов северных территорий – комбинат «Дальстрой», «Ухтинский комбинат» и другие комбинаты, использующие в основном труд заключенных (система ГУЛАГ), Главсеверморпуть и т. п.;

– формирование программно-целевых ТПК: ЗападноСибирского, Южно-Якутского, Братско-Усть-Илимского, Канско-Ачинского, Саянского, КМА (Курская магнитная аномалия), Тимано-Печорского и др.;

– использование методологии программно-целевого планирования при разработке документов территориального планирования и проектирования: схемы территориального планирования, проекты районной планировки, генпланы городов и других поселений.

Программно-целевой ТПК сначала представляется в виде схем и проектов. Их составление – сложная работа, а потому сама «работа» стала предметом исследований и потребовала разработки определенной методологии. Именно методология и соответствующее моделирование в конечном итоге и получили общее признание в качестве важнейшего результата экономической географии и региональной экономики под названием «ТПК-подход» (по аналогии с системным подходом). Зачастую анализируются не сами комплексы и системы, а искусственно сформированные абстрактные представления о них, в рамках которых решаются задачи по оптимизации структуры производства конкретного региона [5]. «ТПК - подход» позволяет понять порядок распределения общих природных и трудовых ресурсов в границах конкретных территориально-хозяйственных систем (промышленных узлов, муниципальных образований, областных и крупных районов).

Двино-Печорский районный производственный комплекс (классический ТПК)

Начиная с 1920-х гг. Архангельская, Вологодская, а также Коми автономная (затем республика) области в системе экономического районирования России рассматривались как один из крупных экономических районов. Именно в таком составе в 1929 г. был образован Северный край, который в 1936 г. преобразован в Северную область (без Коми), а в 1937 г. вновь разделен на Архангельскую и Вологодскую области. К вопросу о воссоздании Северного (Двино-Печорского) края плановые органы СССР и научные работники возвращались неоднократно в связи с проектированием Северной угольно-металлургической базы и созданием мощного лесопромышленно-экспортного комплекса (золотовалютного цеха страны). Коми филиал АН СССР весьма основательно занимался проблемой формирования Двино-Печорского районного производственного комплекса [6]. И в настоящее время группировка «Архангельская область с Ненецким АО, Вологодская область и Республика Коми» рассматривается как оптимальная в системе территориально-экономического моделирования и балансовых расчетов [7].

В согласованном развитии Вологодской, Архангельской областей и Республики Коми заинтересованы такие хозяйствующие субъекты, как Управление Северной железной дороги (г.Ярославль), ОАО «Белкомур» (г. Сыктывкар), Вологодская лесоустроительная организация «Северный филиал государственной инвентаризации лесов Федерального государственного унитарного предприятия «Рос-лесинфорт», Двино-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (г. Архангельск), Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, почти все нефтегазодобывающие и геологоразведочные организации, работающие на севере Республики Коми и в Ненецком АО. Значительная роль в координации стратегий и программ социально-экономического развития отводится региональным правительствам и «смежным» муниципалитетам. Однако заметим, что эта роль реализует- ся пока вяло, ограничиваясь договорами о сотрудничестве, без создания общих институтов инвестирования и проведения крупных хозяйственных мероприятий.

Двино-Печорский район является плановым, но не планирующим. Он как бы лежит поверх сетки административно-экономических районов и является объектом (но не субъектом) согласования стратегий и конкретных мероприятий шести распорядительных центров: федерального, федерально-окружного и четырех субфедеральных. В прошлой жизни Северный край (теперь его мы называем Двино-Печорским районом) имел ЭКОСО – экономический совет, орган координации и интеграции усилий распорядительных центров и части их ресурсов для решения общих народнохозяйственных проблем. В современных условиях такой орган индикативного планирования был бы весьма полезным.

Тимано-Печорский программно-целевой ТПК

Тимано-Печорский ТПК с середины 1970-х гг. стал обозначаться как плановый результат освоения и комплексного использования топливно-энергетических ресурсов Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, реконструкции и нового строительства шахт Печорского угольного бассейна (позиция Госплана СССР) или всех ресурсов, включая биологические, Коми республики и Ненецкого автономного округа (позиция Коми обкома КПСС и Коми филиала АН СССР) [8, 9].

В государственных планах развития народного хозяйства СССР и РСФСР (1975 – 1990 гг.) этот комплекс выделялся «отдельной строкой», что позволяло координировать деятельность союзных министерств. Миннефтепром, Мингео и Минуг-лепром в годы ХII пятилетки были «держателями» 85% капитальных вложений (в границах северных районов Коми АССР и Ненецкого АО). Такого рода координация в то время считалась значительным достижением в деле комплексного развития территорий нового освоения, хотя признавались и определенные недостатки (длительность процедур согласования, разнобой в подготовке объектов инфраструктуры, поспешность в освоении крупных месторождений в ущерб средним и малым и др.).

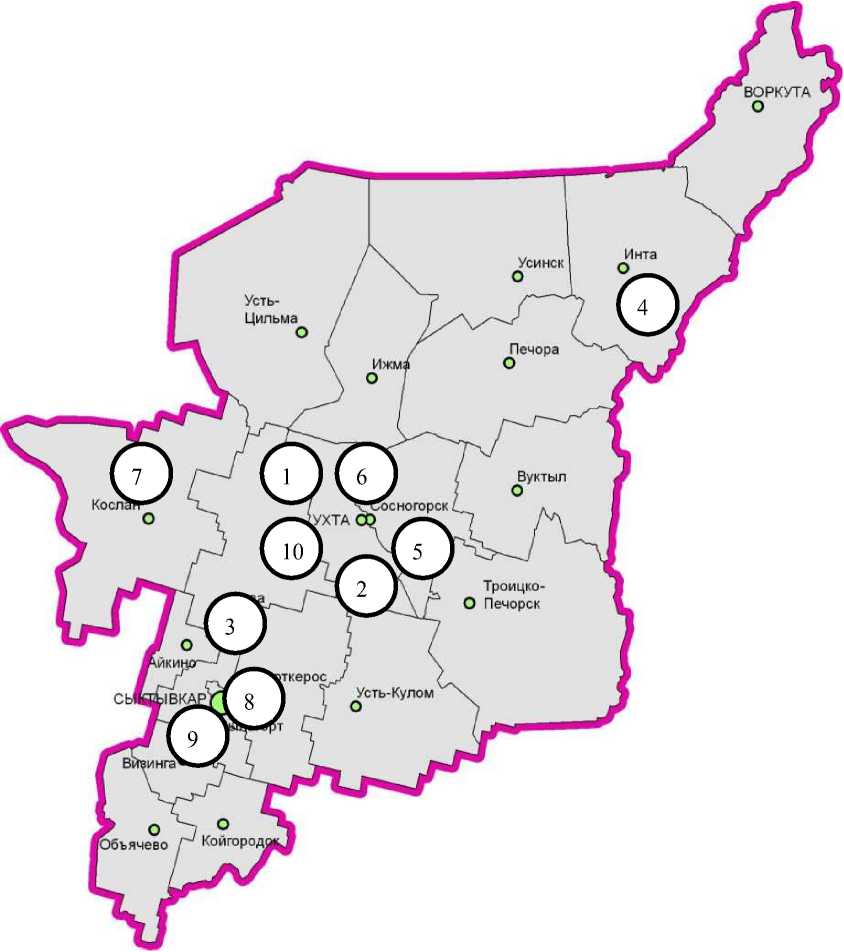

Тимано-Печорский ТПК удалось оформить как программно-целевой лишь в начале 1990-х гг. Была создана новая для нашей страны структура территориального управления – Администрация Программы развития экономики Республики Коми , которая одновременно считалась государственной (Коллегия Программы) и коммерческой (Дирекция Программы). Администрация управляла процессами проектирования, строительства и реконструкции конкретных объектов (рис. 1).

Администрация Программы в целом и ее руководители – Ю.А. Спиридонов (руководитель Коллегии), И.Б. Гранович, А.М. Окатов, Н.Н. Герасимов (поочередно возглавляли Дирекцию) – сыграли огромную роль в деле социально-экономического развития Республики Коми. Администрация функционировала как институт государственно-частного партнерства с ориентацией на решение актуальных

Рис. 1. Основные объекты Тимано-Печорского ТПК в 1993 – 2003 гг.:

1. Средне-Тиманский бокситовый рудник;

2. Ярегский химико-металлургический комплекс по производству титановых концентратов и пигментного диоксида титана, индустриальных масел на базе тяжелой нефти;

3. Серёговский соляной завод;

4. Парнокский марганцевый рудник;

5. Сосногорский газо-химический комплекс по производству полиэтилена;

6. Ухтинский НПЗ (реконструкция);

7. Железная дорога Карпогоры–Вендинга (новый участок «Белкомура»);

8. Сыктывкарский кардиологический центр;

9. Сыктывкарский гормолзавод;

10. Ухтинская птицефабрика.

Кроме перечисленных объектов в Программу была включена комплексная застройка сел и деревень. До 30% средств использовалось на социальные объекты и производство товаров народного потребления.

задач. В 2003 г. ее «закрыли». В принципе, орган управления целевой программой должен функционировать лишь во время ее реализации, но не исключается и формирование новых программных задач. Перевести Программу в область решения научно-технического и инновационного развития в то время не удалось.

Возможные приложения теории ТПК и опыта их формирования в современных условиях

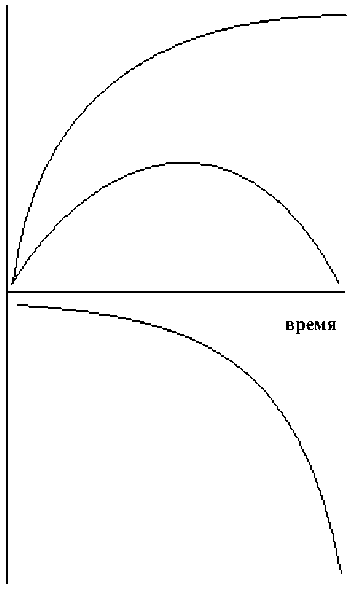

Динамика развития ТПК обоих видов (и классических, и программно-целевых) обусловлена, прежде всего, плюсами и минусами агломераций, когда эффект от территориальной концентрации экономической деятельности постепенно перекрывается возрастающими затратами по обслуживанию такой концентрации. В настоящее время агломерациям как структурно-территориальным образованиям народного хозяйства России органы федерального управления уделяют особое внимание, полагая, что с помощью сосредоточения ресурсов в небольшом числе крупных городов-миллионников и их плотного окружения удастся получить дополнительный экономический эффект. Наука же в рамках динамики агломерирования ведет поиск компромисса между концепциями относительно равномерного размещения производства и полюсов роста (рис. 2).

я s s

^ Эффект территориальной концентрации производства

Динамика

4 эффекта агломерации

^ Дополнительные затраты по обслуживанию «эффекта агломерации»

Рис.2. Динамика эффекта агломерации населения и производства.

Заметим, что эффект от «уплотнения» производства и трудовых ресурсов имеют, как правило, частные фирмы и корпорации, дополнительные же затраты на инфраструктуру и охрану окружающей среды – предприятия общественного предназначения. Если ранее агломерацию рассматривали как один из важнейших аргументов формирования ТПК, то теперь ТПК можно и нужно рассматривать как альтернативу агломерации, когда производство и население оптимально размещаются в иерархической системе городских и сельских поселений.

ТПК в современных условиях можно представить в качестве своего рода квазикорпорации, действующей на договорных началах с участием делегированных представителей юридически самостоятельных предприятий, региональной и местной власти [10]. Но при определенных формах организации управления производством квазикорпорация может быть преобразована в настоящую корпорацию. Прежде всего, обратим внимание на перспективы организации производственно-территориальных холдингов, состоящих из материнской и дочерних компаний, ведущих хозяйственную деятельность на базе территориальных сочетаний природных ресурсов. Холдинговое управление получило широкое распространение, например, в нефтегазовом секторе экономики, где под общим началом объединены первичные предприятия по добыче, транспортировке, переработке и сбыту продукции. Районы постоянного лесопользования также имеют хорошие предпосылки для организации холдингов. В Республике Коми, например, сформировалась определенная топология бизнес-пространства в топливно-энергетических отраслях [11].

Называя холдинг производственно-территориальным, мы хотим подчеркнуть его особый тип, характерные черты которого – территориальное единство, многопрофильная специализация и соответствующие этому специальные технологии. Это может быть имущественный или договорной холдинг, но в любом случае с единым планом освоения и использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Теоретической основой обоснования такого типа холдинга служит экономико-географическая концепция А.А. Минца о синергетическом эффекте освоения территориальных сочетаний природных ресурсов [12]. Практика же создания производственно-территориальных холдингов относится к управлению территориями (акваториями) особого назначения (Управление долиной р. Теннеси (США), Главсевморпуть, Дальстрой, Ухтакомбинат и т.п. комбинаты 1930–1940 гг. (СССР)). В данном случае теория является общей, а практика – исключительной, т.е. только для территорий со сложными социально-экономическими и/или природными условиями.

Предпосылки к созданию производственнотерриториального холдинга:

– наличие на выделенной для освоения территории хотя бы одного вида ресурса (месторождения полезного ископаемого), остро необходимого народному хозяйству и с гарантированным спросом на внутреннем рынке;

– присутствие других видов ресурсов, представляющих интерес для народного хозяйства в настоящее время или в ближайшей перспективе;

– понимание целесообразности снижения удельных затрат в производственную и социальную инфраструктуру за счет их пропорционального распределения по основному и ряду побочных продуктов;

– разработанный по государственному заказу проект технически возможного и экономически целесообразного освоения данной территории и ее конкретных ресурсов с выбором центра переработки и технологий районного (группового), экспедиционного и вахтового методов освоения ресурсов;

– наличие распорядительного центра, способного интегрировать материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы отдельных исполнителей проекта.

Далее отметим, что в системе территориального развития важную роль играют отношения, которые в последние годы стали обозначаться понятием « кластер », перенесенным из западной литературы со ссылкой на М. Портера и других авторов. Приведем два определения:

«Кластер – это скопление постоянно контактирующих друг с другом независимых фирм, работающих в одной отрасли или подотрасли, и группа компаний, оказывающих основным фирмам сервисные услуги. В состав кластера также часто входят государственные и образовательные и/или исследовательские организации, имеется контролирующий развитие кластера орган» [13 , с.153].

«Кластерный подход позволяет “связать” центр и его окружение за счет более тесного межфирменного взаимодействия; создания общих рынков труда, технологий, знаний и повышения доступа предприятий к использованию общих ресурсов; сокращения общих издержек и формирования синергетического эффекта взаимодействий» [14 , с. 29].

Определения сами по себе не вызывают возражений, наоборот, они весьма квалифицированно сформулированы и для теории, безусловно, полезны. Однако трудно понять меру приращения знаний относительно уже давно существующих представлений о территориальных формах организации хозяйства. Следовало бы принять во внимание, что терминология иногда меняется специально ради фиксации мнимой новизны результатов науки. В отечественной научной литературе под влиянием такого рода новаторства кластеры как бы вынужденно стали отличать от территориально-производственных комплексов по признаку движущих сил их формирования (кластер – продукт рынка; ТПК – продукт плана и административных решений), а также по признаку целевых установок. Многие полагают, что кластер способствует повышению групповой конкурентоспособности на основе использования новых знаний и инноваций, и это более четко проявляется в условиях территориальной компактности взаимодействующих предприятий; ТПК – форма реализации крупных народнохозяйственных программ, как правило, в регионах нового освоения или в староосвоенных, подлежащих коренной реконструкции. Нам представляется такое разграничение неубедительным.

На наш взгляд, кластеризацию целесообразно рассматривать не как обычное территориальное взаимодействие предприятий и организаций, а как метод организации решения новых задач в области научно-технического и социального прогресса. В таком виде она (кластеризация) может и должна проводиться в специальных организационных формах и на разных территориальных площадках или вообще – экстерриториально. Кластеризации подлежат не сами предприятия и организации, а их отдельные функции. Поэтому содержание кластера следует определять сутью предстоящего совместного дела, выполняемого на основе специального плана координации и с высоким уровнем организованности.

В системе территориального развития главным является вопрос: при каких институциональных условиях отдельные хозяйствующие субъекты и организации общего управления будут согласны объединить свои усилия и какую-то часть ресурсов ради решения определенной научно-технической задачи и улучшения условий жизнедеятельности людей на базе новейших технологий природопользования, охраны окружающей среды и социальной кооперации? Ответа пока нет, как и нет положительных примеров развития территориальных кластеров.

В 2014 г. актуализировалась тематика под названием « территории опережающего развития » в связи с необходимостью восстановления и ускоренного развития экономики регионов Дальнего Востока и присоединившейся к Российской Федерации Республики Крым. Наблюдается разнобой в понимании и критериях выделения такого рода территорий. Чтобы упорядочить понятие и содержание «территорий опережающего развития», методы и механизмы управления ими, нам представляется целесообразным обратиться к опыту формирования программно-целевых ТПК. Напомним, что обязательным условием для них было наличие определенных структур и атрибутов: общей программы и сопутствующих ей проектов, единого распорядительного центра, научно-исследовательского сопровождения, целенаправленная подготовка кадров, создание специфической схемы финансирования и материально-технического обеспечения, экономическое стимулирование ключевых мероприятий, строгий порядок учета и статистической отчетности.

Пространственно-общественный аспект комплексного развития хозяйства

Вопросы рационального размещения производительных сил и общих выгод от территориально-производственного комплексирования вновь стали рассматриваться под углом зрения критики капиталистических форм хозяйства, когда неправомерно высокую долю в структуре национального богатства занимает частная собственность в ущерб коллективной, слабо представлены институты согласования частных и общественных интересов. Это затрудняет использование объективных закономерностей развития научно-технического и со- циального прогресса, в том числе консолидацию территориальных общностей людей. Напомню, что признанные авторитеты отечественной социальноэкономической географии (Н.Н. Баранский, Н.Н. Ко-лосовский, В.А. Кротов, Ю.Г. Саушкин, В.М. Четыр-кин и др.) огромным преимуществом социализма считали возможность порайонной организации хозяйства с достижением высокой производительности всей «суммы» общественного труда.

И в настоящее время этот вопрос актуален. Так, А.Н. Пилясов в анализе работ лауреата Нобелевской премии Пола Кругмана обратил внимание на то, что он в качестве центрального поставил вопрос: от чего возникает эффект возрастающей отдачи в условиях несовершенной конкуренции, высокой мобильности не только факторов производства, но и организационных структур управления, усиления попутного эффекта от одного вида деятельности для ряда других видов (эффект экс-тернализации), противоречивости агломерационных процессов, взаимообусловленности размещения объектов и субъектов хозяйственной деятельности (эффект каузальной связи), неравномерности развития стран и регионов и смены среди них лидера? [15]. Ответ – от новых социальных форм проявления пространственных отношений в материальном и духовном мире: высокая мобильность людей, большие скорости передвижения, моментальная передача информации, но главное – расширение круга сопряжения различных видов деятельности.

Современная социология хозяйства во все возрастающей мере ориентирует общество на планирование пространственного развития с учетом новых проявлений «классических» форм организации производства:

– территориальная концентрация не столько производства материальных благ, но в первую очередь знаний;

– специализация районов не только на базе природно-естественных предпосылок, но, главным образом, на основе исторических приобретений;

– комбинирование не только производственно-технологическое, но и интеллектуальных ресурсов;

– не случайное, а устойчивое кооперирование;

– интеграция не по диктату, а на основе равноправного партнерства;

– подход к хозяйству как природно-социальной системе.

* * *

Социологи и географы нередко пишут о таком пространстве, которое соотносится с общественным сознанием, социальной стратификацией и кластеризацией, этическим поведением, духовным развитием и т.п. В общем виде пространство рассматривается как пространство социального действия, условий действия и система координат, заданных спецификой деятельности и ориентирующих поведение субъекта. Социально-экономическая география актуализирует один из важнейших воп- росов: какими должны быть общественные формы территориальной организации хозяйства, чтобы избежать огромных потерь энергии, материальных и финансовых ресурсов при преодолении пространственных барьеров экономики, чтобы защитить людей от чрезмерных перегрузок, возникающих в результате скученности, загрязнения атмосферы, ежедневных дальних переездов на работу и обратно, от социальной поляризации и других негативных аспектов жизнедеятельности (?) [16].

Если бы люди захотели жить в социально благополучном пространстве, то какую территориальную организацию хозяйства они должны были бы иметь (?); возможно ли это желаемое получить в рамках того технико-экономического уклада, который имеет ныне Россия, и при существующих в мире системах организации общества и государства?

Выбор предпочтений в организации социального пространства во все в большей мере становится ныне делом не только науки, но и многих других структур общества.

Статья написана в соответствии с Программой Президиума РАН №31 «Роль пространства в модернизации России: природный и социально – экономический потенциал».

Список литературы Территориально-производственные комплексы (ТПК): из прошлого в будущее

- Колосовский Н.Н. Основы экономического районирования. М.: Госполитиздат, 1958. 200 с.

- Доманьски Р. Экономическая география: динамический аспект/Пер. с пол. М.: Новый хронограф, 2010. 376 с. (Серия «Социальное пространство»).

- Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы: теория и практика предплановых исследований. Новосибирск: Наука, 1980. 256 с.

- Лаженцев В.Н. Территориальное развитие: методология и опыт регулирования. СПб.: Наука, 1996. 109 с.

- Малов В.Ю. Локальные территориальные системы. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1992. 149 с.

- Проблемы формирования Двино-Печорского территориально-производственного комплекса. (Сер. «Научные рекомендации -народному хозяйству»/Коми фил. АН СССР). Сыктывкар, 1974. 63 с.

- Оптимизация территориальных систем/Под ред. д.э.н. С.А. Суспицина. Новосибирск: ИЭО ПП СО РАН, 2010. 632 с.

- Экономико-географические аспекты формирования Тимано-Печорского территориально-производственного комплекса. Л.: ГО СССР, 1978. 112 с.

- Актуальные вопросы развития Тимано-Печорского ТПК. Межвузовский сборник научных трудов. Сыктывкар: СГУ, 1983. С. 3 -12.

- Лаженцев В.Н. Тимано-Печорский ТПК как квазикорпорация//Директор. 2002. №7. С.52 -55.

- Бурый О.В. Топология бизнес-пространства в топливно-энергетическом секторе Республики Коми//Известия Коми научного центра УрО РАН. 2011. Вып. 3(7). С. 98-105.

- Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов: Научно-методические проблемы учета географических различий и эффективности использования. М.: Мысль, 1972. 303 с.

- Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы. Смоленск: Ойкумена, 2005. 496 с.

- Татаркин А.И., Лаврикова Ю.Г. Программно-проектная модернизация федеративного устройства России//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2011. № 6. С. 17-33.

- Пилясов А.Н. Новая экономическая география (НЭГ) и ее потенциал для изучения размещения производительных сил России//Региональные исследования. 2011. №1. С. 4-31.

- Новый взгляд на экономическую географию. Доклад о мировом развитии -2009. Вашингтон: Всемирный банк. Веб-сайт: www.worldbank.org Электронная почта: feedback@ worldbank.org

- N.N.Kolosovsky. Bases of economic division into districts. M.: Gospolitizdat, 1958. 200 p. (in Russian)

- R.Doman’ski. Economic geography: dynamic aspect: Translated from Polish. M.: Novy khronograph, 2010. 376 p. (Seria “Sotsialnoe prostranstvo”). (in Russian)

- M.K.Bandman. Territorial and production complexes: the theory and practice of preplanned researches. Novosibirsk: Nauka, 1980. 256 p. (in Russian)

- V.N.Lazhentsev. Territorial development: methodology and experience of regulation. SPb.: Nauka, 1996. 109 p. (in Russian)

- V.Yu.Malov. Local territorial systems. Novosibirsk: Nauka. Sib. otd., 1992. 149 p. (in Russian)

- Problems of formation of the Dvina-Pechora territorial and production complex. Nauchny doklad. Syktyvkar, 1974. 63 p. (Komi fil. AN SSSR). (in Russian)

- Optimization of territorial systems/Ed. Dr. Sci. (Economy) S.A.Suspitsin. Novosibirsk: IEO PP SO RAN, 2010. 632 p. (in Russian)

- Economic-geographical aspects of formation of the Timan-Pechora territorial and production complex. L.: GO SSSR, 1978. 112 p. (in Russian)

- Actual problems of development of the Timan-Pechora territorial and production complex. Mezhvuzovsky sbornik nauchnikh trudov. Syktyvkar: SGU, 1983. P. 3-12. (in Russian)

- V.N.Lazhentsev. Timan-Pechora territorial-production complex as quasi-corporation//Director. 2002. No. 7. P. 52-55. (in Russian)

- O.V.Buriy. Business space topology in fuel and energy sector of the Republic of Komi//Ivestiya Komi nauchnogo tsentra UrO RAN. 2011. Issue 3(7). P. 98-105. (in Russian)

- A.A.Mints. An economic estimation of natural resources: Scientific-methodical problems of accounting of geographical distinctions and efficiency of use. M.: Mysl’, 1972. 303 p. (in Russian)

- I.V.Pilipenko. Competitiveness of the countries and regions in the world economy: theory, experience of small countries of the Western and Northern Europe. Smolensk: Iokumena, 2005. 496 p. (in Russian)

- A.I.Tatarkin, Yu.G.Lavrikov. Program-designed modernization of the federal structure of Russia//Economicheskie i sotsialniye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz. 2011. No. 6. P. 17-33. (in Russian)

- A.N.Pilyasov. New economic geography and its potential for studying the placing of productive forces of Russia//Regionalniye issledovaniya. 2011. No. 1. P. 4-31. (in Russian)

- A new view on economic geography. Report of world development -2009. Washington: World Bank. Website: www.worldbank.org. E-mail: feed-back@worldbank.org. (in Russian)