Территориально-сопоставительная характеристика экспрессивной лексики говоров забайкальских старообрядцев (семейских)

Автор: Дарбанова Н.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.5, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14736744

IDR: 14736744

Текст статьи Территориально-сопоставительная характеристика экспрессивной лексики говоров забайкальских старообрядцев (семейских)

Говоры семейских 1 являются вторичными переселенческими русскими говорами Сибири. Они сформировались в XVII в. на разнодиалектной основе на юго-западе России, на территории Ветки и Стародубья, в соседстве с белорусскими и польскими языками и со второй половины XVIII в. функционируют в Забайкалье, взаимодействуя с русскими старожильческими говорами, северно- и среднерусскими по происхождению, и говорами бурятского языка.

Говоры семейских изучены недостаточно: для ученых в первую очередь представляло интерес исследование отдельных свойств лексической и фонетической систем в синхронном и диахронном аспектах, а также выявление материнской основы этих говоров. Однако в последние десятилетия наметились позитивные изменения, в частности опубликованы «Словарь говоров старообрядцев (се-мейских) Забайкалья» [СГСЗ, 1999] и монографии, посвященные различным аспектам исследования данных говоров [Матанце-ва, 2001; Степанова, 2002; Юмсунова, 2005]. Тогда же начато изучение экспрессивной лексики говоров семейских (эта проблематика освещается в ряде работ автора данной статьи [Дарбанова, 1998; 2000а; 2000б]).

Цель данной публикации – охарактеризовать экспрессивную лексику говоров се-мейских в сравнительно-территориальном аспекте и путем сопоставления ареалов определить материнскую территорию изуча- емых говоров 2. Целесообразность обращения к этой проблеме обусловлена традицией диалектологических исследований: как известно, любой факт диалектного языка рассматривается с позиций системного и (или) сравнительно-территориального подходов. Кроме того, ареальная характеристика позволяет более полно представить экспрессивный фонд лексики говоров семейских. Мы исходим из предположения о том, что сравнение ареалов экспрессивных лексических единиц (ЭЛЕ) может подтвердить или опровергнуть сделанный нами ранее вывод о юго-западном происхождении говоров се-мейских. Он вытекает из сопоставительного анализа фонетических и морфологических элементов говоров семейских с другими диалектными системами европейской части России. По этим признакам обнаружилось сходство говоров семейских с говорами западной и курско-орловской групп южного наречия, межзональными южнорусскими говорами группы А и западными среднерусскими говорами (восточной частью псковской группы говоров, расположенной на территории между Великими Луками и озером Селигер). Кроме того, вероятная генетическая разнородность говоров семейских и большей части других сибирских говоров позволяет предположить, что экспрессивная лексика говора семейских имеет преимущественно узкоареальный характер.

Для определения ареалов ЭЛЕ мы использовали приемы территориально-сопоставительного анализа, который проводился в несколько этапов.

На первом этапе определялись ареалы ЭЛЕ в русских говорах Сибири. Для этого использовались данные сибирских диалектных сло-

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 2 © Н. А. Дарбанова, 2006

варей, сводных словарей [СРНГ, 1965–2006; СРГС, 1999] лексикографические материалы научных исследований говоров различных территорий Сибири. Критерием отбора лексического материала из региональных словарей служит сходство формы и (или) содержания зафиксированных в них ЭЛЕ с лексемами говоров семейских. Иначе говоря, из словарей были выбраны такие слова, которые по форме и содержанию тождественны (совпадают в плане выражения и плане содержания) или близки ЭЛЕ говоров семейс-ких (имеют незначительные отличия в плане выражения и (или) плане содержания). К последним относятся лексические единицы, которые можно квалифицировать как фонетические, словообразовательные, морфологические варианты экспрессивных слов говоров семейских при абсолютном или относительном тождестве их значения. При этом семантическая информация сравниваемых лексических единиц может колебаться в определенных границах, не выходя за рамки семантического тождества.

На втором этапе устанавливались ареалы экспрессивных слов, функционирующих в говорах семейских на европейской части России (использовалась та же методика, что и при определении сибирских ареалов). При сопоставлении лексических единиц говоров семейских и первичных говоров были выявлены полностью и частично совпадающие ЭЛЕ. По количеству общих элементов в сопоставляемых говорах выделены такие диалектные системы, которые обнаруживают значительное сходство состава ЭЛЕ с говорами семейских.

На третьем этапе определялась степень распространения в русских народных говорах лексических единиц, совпадающих по форме и (или) значению с ЭЛЕ говоров семейских, и среди них выделялись общедиалектные, общесибирские и узкорегиональные. При определении общедиалектной лексики мы обращались к толковым словарям литературного языка [БАС, 1950–1965; МАС, 1981–1984; Ожегов, 1987] и диалектным словарям, поскольку диалектно-просторечная лексика непоследовательно фиксируется как теми, так и другими: в словарях литературного языка слова, распространенные на широкой территории, маркируются неодинаково: используются пометы обл. (областное), прост. (просторечное), грубо-прост. (грубо-просторечное), разг. (разговорное).

Обратимся к результатам первого этапа исследования, целью которого являлось установление ареалов ЭЛЕ, зарегистрированных в говорах семейских, на территории Сибири.

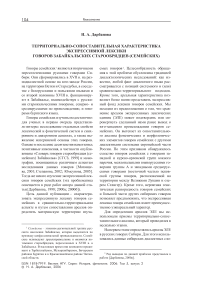

Ареальная характеристика и количественное соотношение совпадающих экспрессивных лексем говоров семейских и других русских говоров Сибири представлены в табл. 1, полный вариант которой дан в прил. 1 названной выше кандидатской диссертации автора данной публикации (всего было проанализировано более 800 ЭЛЕ) [Дарбанова, 2000б]. Объем статьи не позволяет привести ее полностью, поэтому ниже в качестве образца представлена часть таблицы и описаны принципы ее организации.

При составлении данной таблицы мы сгруппировали русские говоры Сибири по территориальному признаку: 1) восточносибирские и приамурские говоры: па – приамурские, чит . – читинские, заб . – забайкальские (говоры Бурятии и Читинской области), пб – прибайкальские (говоры Кабанского, Прибайкальского, Тункинского районов Бурятии), ирк . – иркутские, кр . – красноярские; 2) западносибирские говоры : кем . – кемеровские, том . – говоры средней части бассейна реки Оби (среднеобские), алт . – говоры Алтайского края и Республики Горный Алтай, нс – новосибирские, ом. – омские, тоб . – тобольские, тюм . – тюменские.

В таблице использованы следующие условные обозначения:

-

1) + – полностью совпадающие в плане содержания и плане выражения экспрессивные единицы (лексико-семантические варианты слов) лексических систем говоров семейских и других русских сибирских говоров, при этом мы не учитывали различия в семантическом объеме коррелятов, так как они (различия) могут быть вызваны недостаточной полнотой отражения лексико-семантической системы говора в диалектном словаре дифференциального типа, например: ботало ‘болтун, болтунья’ в «Словаре русских говоров Забайкалья» [Элиасов, 1980. С. 68] подается в качестве моносеманта, тогда как по данным словарей в других русских говорах, в том числе забайкальских (в говорах семейских), данная лексема многозначна: 1. ‘колокольчик, подвешиваемый на шею

Таблица 1

ЭЛЕ говоров семейских, совпадающие с ЭЛЕ других русских говоров Сибири

ЭЛЕ говоров семейских

ЭЛЕ в русских говорах Сибири

Восточносибирские и приамурские говоры

Западносибирские говоры

1 па

2 чит.

3 заб.

4 пб

5 ирк.

6 кр.

7 кем.

8 том.

9 алт.

10 нс

11 ом.

12 тоб.

13 тюм.

Алкоголист

Алочный (1)

+

+

+

Алочный (2)

+

+

+

Архидачить

Балабол

Балаболить, Ш

+

+

+(ф)

+

+

+(ф)

+

+

+

+

+(ф)

+

+

Балаболка (2), Ш

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Балахлыст / балахрыст (1)

+

+

+

Балахлыст / балахрыст (2)

Балахлыстить

Балахлыстка (1)

Балахлыстка (2)

Балмошный

+

+

+

Балясничать

к(s)

Браковочный (2)

к(s)

к(v)

Варнак, ОС

+

+

+

+

+

+

Ветлый

+(ф)

+(ф)

пасущихся животных’, 2. ‘болтливый человек’ [СРГН, 1979. С. 38–39; СГСЗ, 1999. С. 20]. Кроме того, мы считаем нерелевантными формальные отличия в орфографической подаче слов (при тождестве значения), которые чаще всего объясняются неодинаковой этимологической интерпретацией: а́лочный – а́лашный [СРГПа, 1983. С. 12], ботали́ть – баталии [СЮРК, 1988. С. 20], вало́вый – воло́вый [СРГСРК, 1992. С. 55], валохаться – волохаться [Там же] и др. (здесь и далее первый член пары – ЭЛЕ говоров семейских);

-

2) ф – ЭЛЕ, совпадающие в плане содержания, но имеющие несущественные формальные отличия:

– акцентные, например: вре́да / вреда́ ;

– фонематические, например: балаболить / балабонить [Элиасов, 1980. С. 59], балахлы́ст / балахры́ст [СРГПб, 1986. С. 22], лелекать / лелекать [Элиасов, 1980. С. 185], мухлевать / мухловать

[Там же. С. 216], скукобить / скукоблить [СРГН, 1979. С. 502] и др.;

– морфологические, например: балмошь (ж.р.) / ба́лмош (м.р.) [СРНГ, 1965–2006. Вып. 2. С. 83];

– морфолого-словообразовательные, когда в морфемном составе сопоставляемых слов содержатся синонимичные суффиксы, например: разговорный / разговорчатый [СРГН, 1979. С. 456–457], охря́ть / охре́ть [Элиасов, 1980. С. 281], хайлать / хайлить [ПССГ, 1991–1995. Т. 4. С. 168], или образованиям с нулевым суффиксом соответствуют слова с материально выраженным суффиксом: беспутый / беспутный [ИОС, 1973– 1979. Т. 1. С. 41] и др.;

-

3) с – ЭЛЕ, совпадающие формально, но имеющие несущественные отличия в значении на уровне денотата. Однако чаще всего такие различия сводятся к разным толкованиям в словарях одного и того же значения, например: вилючий ‘лживый, изворотли-

вый, хитрый, умеющий увиливать – уклоняться от чего-л. при помощи лжи, обмана, уловок’ – вилючий ‘непостоянный, лживый’ [СРГСРК, 1992. С. 52], гоноши́ться ‘заниматься чем-л., какими-л. хозяйственными делами’ – гоношиться ‘суетливо заниматься домашними делами, долго собираться’ [Там же. С. 68], ерестливый ‘часто ругающийся, сварливый’ – ересливый ‘сердитый, раздражительный, склонный к брани’ [ИОС, 1973– 1979. Т. 1. С. 90] и др.;

-

4) к – ЭЛЕ, однокоренные словам, зафиксированным в говорах семейских. Они свидетельствуют о том, что параллель рассматриваемой лексеме потенциально присутствует в данном говоре, но либо не зарегистрирована, либо утрачена:

– к(s) – существительные, однокоренные ЭЛЕ говоров семейских; например, прилагательному говоров семейских браковочный ‘признаваемый негодным, отвергаемый (о человеке)’ соответствует существительное браковка ‘не вышедшая замуж девушка’ в говорах Прибайкалья [СРГПб, 1986. С. 36], горлохватный ‘стремящийся к наживе, жадный, наглый’ – горлохват ‘нахал, наглый человек’ [СРГС, 1999. Т. 1. С. 268], пильновать ‘нежить, заботливо ухаживать за кем-л., лелеять, проявляя особую заботу, оберегая’ – пильнасти ‘заботы’ [Элиасов, 1980. С. 298], прилени-ваться ‘проводить время в праздности, безделье; лениться, бездельничать’ – прилень

‘склонный к лени человек’ [СРГПб, 1986. С. 106] и др.;

– к(v) – глаголы, однокоренные словам, зафиксированным в говорах семейских: браковочный ‘признаваемый негодным, отвергаемый (о человеке)’ – браковать ‘пренебрегать’ [СРГН, 1979. С. 40], песняр ‘человек, любящий и умеющий петь песни; песенник’ – песнярить ‘петь песни’ [СЮРК, 1988. С. 270] и др. Мы отмечаем наличие однокоренных единиц только при отсутствии в привлекаемом к анализу словаре слов, полностью или частично совпадающих с соответствующими лексемами говоров семейс-ких;

-

5) Ш – широкоареальные, или общедиалектные слова;

-

6) ОС – общесибирские слова.

Сводные количественные данные, полученные в результате сопоставления ЭЛЕ говоров семейских с экспрессивными лексемами других сибирских говоров, обобщены в табл. 2.

Предварительно мы предполагали получить наибольшее количество совпадений экспрессивных слов с территориально близкими русскими говорами Забайкалья, Прибайкалья, а также говорами Приамурья, где живут потомки старообрядцев, переселившихся туда из Забайкалья в XIX в. Наша гипотеза подтвердилась лишь частично. В процессе анализа было выявлено значительное сходство экспрессивной лексики говоров се-

Таблица 2

Количество ЭЛЕ говоров семейских Забайкалья, совпадающих с ЭЛЕ других русских говоров Сибири

|

Ареал ЭЛЕ |

Русские говоры Сибири |

|||||||||||

|

Восточносибирские и приамурские |

Западносибирские |

|||||||||||

|

па |

заб. |

пб |

ирк. |

кр. |

кем. |

том. |

алт. |

нс |

ом. |

тоб. |

тюм. |

|

|

Полностью совпадающие с ЭЛЕ в говорах семейских |

75 |

83 |

119 |

73 |

108 |

18 |

90 |

20 |

90 |

13 |

20 |

8 |

|

Частично совпадающие с ЭЛЕ в говорах семейских |

6 |

15 |

10 |

6 |

20 |

18 |

8 |

1 |

10 |

– |

– |

– |

|

Однокорневые ЭЛЕ говоров семейских |

2 |

9 |

9 |

3 |

8 |

– |

2 |

– |

5 |

1 |

– |

– |

|

Итого |

83 |

107 |

138 |

82 |

136 |

36 |

100 |

21 |

105 |

14 |

20 |

8 |

мейских с экспрессивной лексикой забайкальских старожильческих говоров Кабанс-кого, Прибайкальского, Тункинского районов Бурятии, что вполне закономерно и обусловлено территориальной близостью, а также с говорами Красноярского края, территория распространения которых значительно удалена от территории функционирования говоров семейских. Причины таких результатов, на наш взгляд, во-первых, лингвистические – следствие неравномерной изученности русских говоров Сибири и неполной представленности их лексического состава в диалектных словарях; во-вторых, экстралинг-вистические, обусловленные исторической и, возможно, генетической общностью некоторых красноярских говоров с говорами семейских: как известно, на территории Красноярского края проживают выходцы из южных губерний (районов) России – носители говоров, южнорусских по своему происхождению [СЮРК, 1988. С. 7].

Итак, в результате сопоставительного анализа ЭЛЕ говоров семейских с соответствующими языковыми единицами русско-сибирских говоров выявлено значительное количество лексем, имеющих южнорусский и среднерусский ареалы, причем зарегистрированных на территории Сибири только в говорах семейских. Предварительно мы предполагали получить иное соотношение, а именно большую долю соответствий, так как известно, что экспрессивная лексика имеет интердиалектный характер [Когот-кова, 1979. С. 91]. Полученные нами данные можно интерпретировать по-разному: по нашему мнению, причины большого количества узкоареальных слов следующие: во-первых, гетерогенное происхождение:

говоры семейских имеют иную материнскую основу (южнорусскую) в отличие от большинства русских сибирских говоров; во-вторых, неполное отражение лексического состава говоров в диалектных словарях; в-третьих, непоследовательная фиксация в словарях фактов экспрессивной речи вследствие ее диалектно-просторечного характера; в-четвертых, специфика ЭЛЕ – тенденция к необычности формы и даже «экзотичности», которую создают архаичные аффиксы, экспрессивные наращения основ и т. п. (подробнее об этом см.: [Дар-банова, 2000б]).

С целью определения праосновы говоров семейских и уточнения результатов подобного анализа фонетико-морфологических особенностей мы поэтапно сравнили состав экспрессивной лексики говоров се-мейских с ЭЛЕ групп говоров европейской части России: среднерусскими, северного наречия и южного наречия, опираясь на данные опубликованных диалектных словарей, в том числе сводных [Там же. С. 30– 43]. При этом мы использовали такие же приемы сопоставления, что и при выявлении сибирского ареала ЭЛЕ (см. табл. 1, 2). Обобщенные результаты данного анализа представлены в табл. 3–5.

Из табл. 3 следует, что наибольшее количество совпадений зафиксировано между ЭЛЕ говоров семейских и экспресси-вами псковских и тверских (калининских) говоров. Заметим, что территориальные пометы в диалектных словарях, как, впрочем, и сами словари, часто ориентированы на административно-территориальное деление, не совпадающее с диалектным членением, что порождает некоторую не-

Таблица 3

Количество ЭЛЕ говоров семейских Забайкалья, совпадающих с ЭЛЕ среднерусских говоров

|

ЭЛЕ |

Группы среднерусских говоров |

Всего ЭЛЕ |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

||

|

Совпадающие с ЭЛЕ в говорах семейских |

31 |

– |

78 |

– |

23 |

53 |

23 |

16 |

– |

– |

224 |

Примечание . Номерами 1–10 обозначены следующие говоры: 1, 2 – западные окающие (1 – новгородские, 2 – гдовские); 3, 4 – западные акающие (3 – псковские, 4 – селигеро-торжковские); 5–7 – восточные (5 – владимироповолжские окающие, 6 – тверские (калининские), 7 – нижегородские (горьковские)); 8 – отделение А (западное), 9 – отделение Б, 10 – отделение В восточных акающих говоров.

Количество ЭЛЕ говоров семейских Забайкалья, совпадающих с ЭЛЕ севернорусских говоров

Таблица 4

|

ЭЛЕ |

Группы говоров севернорусского наречия |

Всего ЭЛЕ |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Межзональные говоры |

||||

|

6 |

7 |

8 |

|||||||

|

Совпадающие с ЭЛЕ в говорах семейских |

– |

68 |

60 |

55 |

24 |

15 |

1 |

1 |

224 |

Примечание. Номерами 1–8 обозначены следующие говоры: 1 – ладого-тихвинские, 2 – вологодские, 3 – костромские, 4 – архангельские, 5 – олонецкие; межзональные: 6 – онежские, 7 – лачские, 8 – белозерские.

Количество ЭЛЕ говоров семейских Забайкалья, совпадающих с ЭЛЕ южнорусских говоров

Таблица 5

|

ЭЛЕ |

Группы говоров южнорусского наречия |

Всего ЭЛЕ |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Межзональные говоры |

||||

|

6 |

7 |

8 |

|||||||

|

Совпадающие с ЭЛЕ в говорах семейских |

66 |

– |

22 |

93 |

72 |

6 |

78 |

– |

337 |

Примечание. Номерами 1–8 обозначены следующие говоры: 1 – западные, 2 – верхнеднепровские, 3 – вер-хнедеснинские, 4 – курско-орловские, 5 – восточные (рязанские), 6 – межзональные говоры типа А, 7 – межзональные говоры типа Б (тульские), 8 – межзональные говоры типа Б (елецкие, оскольские).

точность сведений. Так, дается территориальная помета калининск. , твер. , однако по территории Калининской области проходит граница между тверскими (калининскими) и селигеро-торжковскими говорами. Поэтому можно считать, что эти результаты не противоречат выводам, сделанным нами при сопоставлении фонетических и морфологических признаков говоров се-мейских о сходстве и возможном родстве их со среднерусскими западными акающими говорами.

По данным, представленным в табл. 4, значительное количество совпадений отмечается между ЭЛЕ говоров семейских и ЭЛЕ вологодских, костромских, архангельских севернорусских говоров. По нашему мнению, это обусловлено двумя факторами: первоначальной неоднородностью диалектного состава формировавшихся на Ветке говоров и взаимодействием их со старожильческими забайкальскими говорами с севернорусской основой.

Из табл. 5 следует, что наибольшее количество совпадений зафиксировано меж- ду ЭЛЕ говоров семейских и экспрессивами южнорусских говоров: курско-орловских, тульских, рязанских и смоленских.

Итак, количественные данные, полученные в результате сопоставительного анализа состава экспрессивной лексики говоров семейских с аналогичной лексикой первичных говоров, показывают, что наибольшее сходство говоров семейских обнаруживается с южнорусскими говорами, особенно с курско-орловскими. Значительно меньше совпадающих ЭЛЕ в северных и среднерусских говорах. Высока степень совпадений ЭЛЕ с тульскими межзональными, восточными (рязанскими), смоленскими (западными) южнорусскими; псковскими и тверскими среднерусскими говорами. Несколько меньше общих экспрессивных лексем с севернорусскими вологодскими, костромскими говорами.

В экспрессивном лексическом фонде говоров семейских Забайкалья выделяются группы с точки зрения распространения ЭЛЕ на «диалектной карте» русских говоров, точнее, наличия соответствий в других русских

Количественное соотношение ЭЛЕ разных ареалов в говорах семейских Забайкалья

Таблица 6

|

ЭЛЕ говоров семейских |

Общее количество |

Соотношение, % |

|

Общедиалектные |

64 |

7,5 |

|

Общесибирские |

37 |

4,4 |

|

Узкорегиональные (семейские) |

749 |

88,1 |

говорах (в плане выражения и (или) в плане содержания):

-

1. Общедиалектные:

-

1) собственно диалектные – слова широкоареальные, т. е. широкого распространения, известные многим русским говорам европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока;

-

2) диалектно-просторечные – слова широкого ареала, известные почти всем русским говорам, как первичным, так и вторичным, по величине ареала близкие к просторечным лексическим единицам и находящиеся на «стыке» диалектной и просторечной систем, размытость границ между которыми, отсутствие четких критериев дифференциации позволяет рассматривать такие слова в качестве единиц диалектно-просторечного континуума.

-

2. Общесибирские, зафиксированные как в восточносибирских, так и в западносибирских говорах 3:

-

1) сибиризмы – слова, употребляющиеся только на территории Сибири;

-

2) слова преимущественно сибирского

-

3. Узкорегиональные:

ареала, зарегистрированные только в отдельных говорах европейской части России, не имеющие широкого распространения за пределами Сибири и Дальнего Востока.

При квалификации лексики как общесибирской за основу берется «пространственный» показатель – широта охвата диалектного пространства, количественный показатель является дополнительным, поскольку не все русские говоры Сибири описаны лексикографически.

-

1) слова говоров семейских, не зафиксированные на территории Сибири, но известные отдельным русским говорам европейской части России;

-

2) локальные слова, ареал которых ограничен говорами семейских, различающиеся по происхождению:

-

а) исконные;

-

б) заимствованные из бурятского языка.

Количественное соотношение ЭЛЕ говоров семейских и коррелятивных слов других русских говоров Сибири приведено в табл. 6.

Анализ показал, что узкорегиональные ЭЛЕ составляют большинство экспрессивного фонда исследуемых говоров.

-

1. К общедиалектным ЭЛЕ говоров се-мейских относятся:

-

1) Диалектно-просторечные экспрессивные моносеманты и экспрессивные ЛСВ по-лисемантов: балаболить ‘говорить слишком много, легкомысленно, пустословить’, балаболка ‘о чрезмерно говорливом человеке, пустослове’, биться ‘очень много, напряженно, изо всех сил, усердно работать, обычно без толка или без справедливого вознаграждения за труд’, бросовый 1. ‘негодный, низкого качества (о предмете)’, 2. ‘неисправимый, ни к чему не пригодный, пропащий (о человеке)’, ворколивый

и воркливый ‘говорящий раздражительным тоном, негромко и неотчетливо, выражающий недовольство, досаду и т. п.; ворчливый, брюзгливый (о человеке)’ и др.

Как отмечено выше, диалектно-просторечные экспрессивы говоров семейских находятся в «зоне пересечения» диалектной и просторечной лексики. Наши наблюдения подтверждают сделанный Л. Н. Храмцовой вывод о том, что «экспрессивная лексика в массе своей выходит за рамки собственно диалекта и находится на границе просторечия» [Храмцова, 1996. С. 100]. Это «колебание» фиксируют толковые словари русского языка, давая неоднозначные интерпретации таких слов. Например, глагол гоношиться ‘хлопотливо заниматься чем-л., какими-л. хозяйственными делами’ в МАС подается с пометой простореч. и обл . [МАС, 1981– 1984. Т. 1. С. 330], в то же время он зафиксирован во многих сибирских диалектных словарях дифференциального типа [СРГ-Па, 1983; СРГПб, 1986; Элиасов, 1980; ИОС, 1973–1979. СРГН, 1979; СРГС, 1999]; прилагательное бросовый просторечное [Ожегов, 1987. С. 65], в то же время включается как областное в диалектные словари [СРГПа, 1983; СРГПб, 1986; СРГН, 1979; СРНГ, 1965–2006].

-

2) Собственно диалектные ЭЛЕ, широко распространенные в русских говорах: лежень и лежень ‘человек, проводящий время в праздности, безделье, не желающий работать; лентяй, лежебока’ в северных (ярославских, костромских, вологодских, архангельских), южных (смоленских, брянских, курских, орловских, рязанских, воронежских, тамбовских, тульских, калужских), среднерусских (новгородских, псковских, калининских, владимирских) говорах, а также в говорах Урала и Сибири; набуровить ‘положить, насыпать чего-л. сверх меры, слишком много’ в северных (костромских), среднерусских (нижегородских), южных (калужских, тульских, рязанских), уральских (пермских), сибирских (омских, красноярских, иркутских) говорах; песельник ‘человек, любящий и умеющий петь; песенник’, ж.р. – песельница в северных (ярославских, костромских, вологодских, муромских, архангельских), южных (смоленских, курских, орловских, тульских, калужских и юго-восточных), среднерусских (новгородских, псковских, московских, владимирских, нижегородских) говорах,

-

2. К общесибирским относятся ЭЛЕ: баский ‘красивый’, ‘хороший’ в приамурских, прибайкальских, забайкальских, иркутских, красноярских, новосибирских говорах; большеротый ‘с очень громким голосом, громкоголосый’ в тюменских, томских, новосибирских, тобольских, красноярских, прибайкальских, приамурских говорах; ботало ‘чрезмерно говорливый человек, пустослов’ в приамурских, прибайкальских, забайкальских, иркутских, красноярских, новосибирских, томских говорах; галиться ‘подвергать кого-л. обидным, злым шуткам, насмешкам; смеяться, насмехаться над кем-л.’ в забайкальских, иркутских, красноярских, новосибирских говорах, ‘причинять страдания, муки, издеваться, глумиться’ в приамурских, прибайкальских, забайкальских, иркутских, красноярских, алтайских, новосибирских, томских говорах; заполошный ‘беспокойноторопливый, суетливый в действиях, легко поддающийся суматохе, панике’ в приамурских, прибайкальских, иркутских, красноярских, новосибирских, томских, тюменских говорах; кулема ‘ленивая, неряшливая женщина (девушка)’ в прибайкальских, иркутских, красноярских, новосибирских, тюменских говорах; мантулить ‘работать много, напряженно, изо всех сил, обычно без толка, пользы для себя или без справедливого вознаграждения за труд’ в приамурских, прибайкальских, забайкальских, иркутских, красноярских, томских говорах; понужать , сов. понужнуть ‘ударять (ударить) с силой кого-л.’ в прибайкальских, иркутских, красноярских, кемеровских, новосибирских, томских, тобольских говорах; и др.

а также почти во всех уральских, сибирских говорах; послухмяный ‘послушный’ и непослухмяный ‘непослушный’ (обычно о ребенке) в северных (костромских, вологодских, северодвинских, олонецких, архангельских), южных (смоленских, курских, калужских), среднерусских (новгородских, псковских, тверских (калининских), московских, владимирских, нижегородских), в уральских и сибирских говорах.

ЭЛЕ говоров семейских общесибирского распространения с точки зрения их происхождения разделяются на следующие разновидности:

-

1) севернорусские или северно- и среднерусские; например, слово варнак в первичном значении ‘человек, бежавший с ка-

- торги, каторжник’ известно в костромских, оренбургских, псковских говорах, вторичные его значения ‘озорник, шалун’, ‘хулиган’ уже развились в Сибири; галиться – в архангельских, новгородских говорах; гоношиться – в архангельских, вятских говорах; изваживать – в костромских, вятских, псковских говорах; исповадить – в костромских, вологодских, вятских говорах; мантулить – в горьковских (нижегородских) говорах; понужнуть – в архангельских говорах;

-

2) слова, широко распространенные в русских сибирских говорах, возникшие на территории Сибири и не имеющие соответствий в материнских говорах: заполошный , кроме сибирских говоров, зарегистрирован в уральских (свердловских) говорах; изнахратить – в сибирских, уральских говорах; и др.;

-

3. К узкорегиональным экспрессивным лексемам, употребляющимся только в говорах семейских, не имеющим соответствий в других русских говорах Сибири, относятся:

-

1) ЭЛЕ преимущественно южнорусского и (или) среднерусского ареалов. Отсутствие соответствий таким словам в русских говорах Сибири обусловлено тем, что русские старожильческие говоры Сибири в основном имеют иную генетическую основу – севернорусскую; например, лексема бестолмачный ‘неумелый, бестолковый, ни на что не способный, а также умственно ограниченный, недоразвитый (о человеке)’ имеет соответствия только в южнорусских (курских, тульских) говорах; ветлый ‘приветливый, общительный, вежливый’ – в южных (смоленских, калужских) и среднерусских (псковских, тверских) говорах, в сибирских говорах зарегистрированы однокоренные ветменный в забайкальских, ветляный в красноярских; воловодить(ся) ‘затягивать исполнение чего-л., медлить с чем-л.; попусту тратить время’ – в смоленских, курских, орловских, воронежских, тульских, калужских говорах; кукобить ‘копить, запасать, экономить; умело вести хозяйство, радеть о нем’ – в курских, воронежских, брянских, донских говорах; и др.;

-

2) Локальные ЭЛЕ, зарегистрированные только в говорах семейских, не имеющие соответствий в говорах европейской части России и Сибири:

-

а) исконные: бамлак 3. о неопрятном, грязном, оборванном человеке (чаще о муж-

- чине); белковать ‘вести безнравственный образ жизни; предаваться разврату; быть ветреным, легкого поведения’; белковый 2. ‘ведущий безнравственный образ жизни; склонный к разврату; ветреный, легкого поведения’; слова с декомпонизированны-ми или деформированными структурными элементами морфемного состава: бастат ‘тот, кто буйствует, скандалит; буян, дебошир’; загамагырить ‘начать пить алкогольные напитки в большом количестве, войти в запой’; лупсэндить ‘сильно бить, колотить кого-л.’; и др.;

-

б) заимствованные из бурятского языка и переосмысленные экспрессивные глаголы: архидачить ‘пьянствовать вместе со знакомыми, соседями, переходя из одного дома в другой’; мыдыковать 2. ‘много знать, помнить’ (производные мыдыковатый , мудуховатый ); халакать 2. ‘говорить невнятно, неразборчиво’; худларить ‘обманывать, хитрить, лгать’; прилагательное хамунный 2. ‘нечистоплотный, грязный, неряшливый’; существительные жимбура 2. о ловком, проникающем всюду путем хитрости, ловкости, обмана человеке; тала 3. о недалеком, глупом, бестолковом человеке; тыкен 2. о безнравственном, похотливом, развратном человеке, ведущем себя подобно тыкену – некастрированному самцу домашней козы; тымэн 2. о недалеком, глупом, бестолковом человеке.

Итак, своеобразие говоров семейских проявляется также в том, что в них преобладает локальная лексика, зафиксированная на территории Сибири исключительно в районах проживания семейских и имеющая соответствия только в первичных говорах. Примечательно, что в говорах семейских ЭЛЕ, заимствованных из бурятского языка, немного – всего около 1 %. Невелико количество диалектно-просторечных ЭЛЕ.

Таким образом, сопоставление ЭЛЕ говоров семейских с ЭЛЕ первичных русских говоров подтвердило наши выводы о югозападной праоснове говоров семейских Забайкалья, о родстве их с курско-орловской группой южных говоров и псковской западной группой среднерусских говоров. Этот вывод согласуется с результатами сопоставления фонетических, морфологических признаков говоров семейских с соответствующими признаками первичных говоров: нами выявлено сходство говоров семейских с за- падной, курско-орловской группами говоров южного наречия, межзональными южнорусскими говорами группы А и западными среднерусскими говорами (восточной частью псковской группы говоров, расположенной на территории между Великими Луками и озером Селигер).

Экспрессивная лексика как фрагмент лексического состава говоров семейс-ких является свидетельством того, что они сформировались на разнодиалектной основе ветковских говоров, процесс образования которых происходил следующим образом: на базисную систему, очевидно, юго-западную, наслаивались элементы диалектных систем других территорий, преимущественно соседних, т. е. южных и западных среднерусских. Факт первичности юго-западной основы подтверждается сохранностью в говорах семейских лексических единиц, имеющих соответствия с ЭЛЕ южнорусского ареала, с польским ( гамбить , туманить и др.), белорусским ( бадяга , бадяжник , начиниться и др.), украинским ( шкандыбать и др.) языками. Такие ЭЛЕ не зафиксированы в старожильческих говорах Забайкалья. Это позволяет нам отнести экспрессивные слова южнорусского ареала, не отмеченные в известных нам лексикографических описаниях сибирских говоров, к более раннему пласту лексики, характеризующему материнскую основу говоров семейских.

ЭЛЕ севернорусского происхождения могли войти в состав говоров либо на Ветке, либо позднее в Сибири при взаимодействии со старожильческими говорами; к последним относится лексика общесибирского распространения (в первую очередь сиби-ризмы).

Лексика говоров семейских, как наиболее подвижный пласт языка по сравнению с фонетической и грамматической подсистемами, претерпела значительные изменения, подвергшись существенному влиянию извне со стороны старожильческих говоров Забайкалья. Вследствие этого в говорах семейских представлены экспрессивные лексемы как южнорусского, так и севернорусского ареалов. Кроме того, такая неоднородность экспрессивной лексики обусловлена смешанным характером сформировавшихся на Ветке говоров, от- личавшихся сложностью первоначального состава.

Анализ экспрессивной лексики говоров семейских в сравнительно-территориальном аспекте показал, что в исследуемых говорах преобладают южнорусские по происхождению ЭЛЕ, не имеющие соответствий в русских говорах Сибири. Такое количественное доминирование экспрессивов, общих с южнорусскими говорами, нехарактерно для номинативной (экспрессивно нейтральной) лексики говоров семейских, которой свойственно противоположное соотношение, при котором севернорусские по происхождению слова численно превосходят южнорусские (по результатам исследования номинативной лексики, выполненного с применением этой же методики [Юмсунова, 2005. С. 117–136]). Очевидно, что такой баланс южно- и севернорусских ЭЛЕ – явление, присущее говорам семейских на данном этапе развития, и в дальнейшем соотношение может измениться. Сделанный другими диалектологами вывод о нерелевантности для диалектной экспрессивной лексики противопоставления севернорусский – южнорусский [Храмцова, 1996. С. 100–101] вследствие ее интердиалектного характера на нашем материале подтверждается лишь частично. Эти выводы верны по отношению к широкоареальным ЭЛЕ, которые являются словами переходного типа, т. е. располагающимися на «стыке» диалектной и просторечной подсистем русского языка. Для таких ЭЛЕ характерна тенденция к «экспансии» территории – расширению ареала вплоть до перехода в просторечие. Однако возможно движение в противоположном направлении – сужение (минимизация) территории, переход в пассивный запас вплоть до полного исчезновения слова. В говорах семейских действуют обе эти тенденции: результатом первой является постепенное проникновение общесибирских и общерусских просторечных и диалектных ЭЛЕ в речь старообрядцев, результатом второй – наличие значительного количества узкоареальных ЭЛЕ. При этом влиянию первой тенденции противодействует генетическая разнородность взаимодействующих говоров (семейских и старожильческих). Сохранность южнорусских экспрессивных слов в говорах семейских, несмотря на ассимилирующее воздействие инодиалектной и иноязычной среды, обусловлена культурно-бытовой обособленностью забайкаль- ских староверов, существовавшей в течение длительного времени, а также самой сутью старообрядчества – обращенностью к «старине».