Территориальное общественное самоуправление в развитии системы управления социально-экономическими процессами в регионе

Автор: Мухин М.А., Урасова А.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 2 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность тематики напрямую связана с изменением федеральной, региональной и муниципальной повесток, в которые в течение последних десяти лет включены вопросы вовлечения населения в принятие решений на муниципальном уровне (территориальное общественное самоуправление, партисипативное финансирование, развитие муниципальных общественных советов (палат), создание открытых порталов наподобие «Управляем вместе», «Активный гражданин», вовлечение граждан в осуществление общественного контроля за органами власти и расходованием бюджетных средств). Это вызывает повышенный исследовательский интерес и акцентирует проблематику с позиции научного дискурса. Тенденции в развитии муниципальной экономики, привлечение общественности к территориальным изменениям побуждают детально исследовать социально-экономический контекст развития территориального общественного самоуправления и его влияние на регион. Таким образом, в качестве предмета исследования определено территориальное общественное самоуправление в конкретных регионах и муниципальных образованиях с целью количественного подтверждения текущих тенденций и аргументации положений о территориальном общественном самоуправлении как хозяйствующем субъекте муниципального образования. Методической основой работы стал статистический (оценка динамических рядов показателей) и корреляционный (диагностика взаимосвязей развития) анализ. Авторы представили теоретическое обоснование территориального общественного самоуправления как явления, имеющего социально-экономический контекст, доказав тезис о его развитии как хозяйствующего субъекта муниципального образования. Для этого проведен корреляционный анализ количественных метрик развития территориального общественного самоуправления и отдельных показателей социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края (модельный регион). Исследованы данные за 2017-2020 гг.: согласно методике корреляционного анализа период считается достаточным для получения значимых результатов. Выявлена устойчивая положительная взаимосвязь показателей развития территориального общественного самоуправления с некоторыми показателями социально-экономического развития в динамике за несколько лет. Представлен территориальный срез корреляционных взаимосвязей. Обозначены группы муниципальных образований, имеющих устойчивую отрицательную и устойчивую положительную величину коэффициентов корреляции. Сделаны выводы о возможности рассмотрения территориального общественного самоуправления как хозяйствующего субъекта, части муниципальной экономики с позиции взаимосвязи системы управления муниципальным образованием и реализации отдельных полномочий социально-экономической политики; о необходимости анализа конкретных кейсов, учитывающих территориальную специфику, обусловленную устойчивой положительной корреляцией в рассмотренных муниципальных образованиях.

Социально-экономическое развитие региона, территориальное общественное самоуправление, система управления регионом, местное самоуправление, муниципальная экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/147246862

IDR: 147246862 | УДК: 332 | DOI: 10.17072/1994-9960-2022-2-185-196

Текст научной статьи Территориальное общественное самоуправление в развитии системы управления социально-экономическими процессами в регионе

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросы самоуправления, самоорганизации, объединения людей по различным признакам (территориальному, политическому, религиозному, национальному, отраслевому и т. д.) исследуются представителями социально-гуманитарных наук не один десяток лет ввиду особой значимости этих явлений (процессов) при изучении систем разного рода и уровня, определении мнения и позиций людей, объединенных чем-то об- щим, по разным вопросам их жизнедеятельности, развития территориальных общественных систем (далее – ТОС) на разных иерархических уровнях – от локального до планетарного, что вызывает интерес к исследованию ТОС как формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления в России на локальном уровне.

Формирование принципов и методов участия населения в осуществлении местного самоуправления достаточно активно исследуется в современной науке. Вопросы функционирования ТОС выходят на федеральный уровень, что обозначает целый круг теоретических аспектов: роль института ТОС, реализация потенциала и ресурсы ТОС и пр. В частности, в 2016 г. в Государственной Думе Российской Федерации была проведена учредительная конференция Общероссийской (общенациональной) ассоциации ТОС, с 2016 г. развитие ТОС включено в одну из номинаций Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», которая детально изучена Н.С. Козырь [1], а 13 мая 2021 г. принята Стратегия развития ТОС в России до 2030 г.1

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

А вторские исследования ТОС позволили сформулировать комплексное определение этого института: «ТОС – единственная системная форма непосредственной демократии, применяемая для решения проблем микротерритории, возникающая по воле населения территории и осуществляемая этим населением. В связи с наличием у ТОС устава, территории, собственной структуры управления (выборный орган и контрольно-ревизионный орган, председатель), бюджета и ресурсной базы можно говорить о ТОС как о квазимуниципалитете» [2]. Таким образом, ТОС выступает в качестве хозяйствующего субъекта муниципального образования.

Исследовательская проблема заключается в определении возможностей участия ТОС в социально-экономическом развитии муниципального образования. Анализ степени научной разработанности заявленной темы и существующих проблем показал, что ТОС является объектом политологических, социологических, юридических и исторических исследований.

Так, в качестве управленческой проблемы поднимается вопрос активного включения

ТОС в развитие территорий за счет реализации переданных органами местного самоуправления полномочий и привлечения ресурсов, что представляется важным с точки зрения исследователей муниципального управления и стратегического планирования: О.М. Роя [3], Р.А. Стасишиной [4], Е.Ф. Никитинской [5], Ю.С. Королева [6].

Вопросы деятельности ТОС как субъекта муниципального управления затрагивались многими авторами.

А.Е. Гузий [7], Л.А. Капустян, В.Г. Лякишева [8], В.П. Ляхов [9] обосновали роль ТОС в процессе участия населения в местном самоуправлении, выработке механизмов и методов создания ТОС. Отдельные кейсы реализации ТОС были рассмотрены в трудах Я.Н. Мураевой [10], Л.Г. Рагозиной [11], Н.М. Филипповой [12], Е.С. Шоминой [13].

Вопросы обоснования отдельных прав, значимых функций ТОС детально изучены Е.В. Раздъяконовой [14], Н.А. Соловьевой [15]. Ограничения в развитии ТОС как некоммерческой организации аргументированно раскрыты Л.Д. Морозовой [16], Ю.С. Королевым [6]. Процессы развития ТОС в контексте электоральных и неэлекторальных вопросов описаны М.В. Балашовой [17]. Отдельные аспекты роли ТОС в социальноэкономическом развитии территории детализированы в исследованиях В.А. Корниловича [18], С.В. Лагуновой [19], В.П. Максимова [20], В.В. Серватинского [21].

Отметим, что в зарубежных исследованиях такое явление, как ТОС, почти не изучено. Для авторов в основном научный интерес представляют территориальные особенности и активность локальных сообществ при реализации функций местного самоуправления, контроля местных властей [22–24], общие закономерности и тренды развития местного управления и самоуправления [25–30].

Таким образом, вопросы развития ТОС изучены с позиций различных научных направлений. Даны достаточно полные трактовки ТОС с юридико-правовой точки зрения. Отдельные оценки этого явления представлены в контексте политических наук. При этом научное обоснование взаимосвязи ТОС с социально-экономическими процессами на муниципальном уровне остается довольно поверхностным. В частности, нераскрытыми остаются вопросы влияния ТОС на экономические и социальные показатели, а также возможные эффекты, возникающие при этом.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе представлен статистический анализ количественных данных, приведены суммарные показатели за период 2017–2020 гг., которые были рассчитаны как сумма значений соответствующих показателей в муниципальных образованиях второго уровня Пермского края. Для определения степени взаимосвязи между показателями ТОС и социально-экономическими показателями развития региона в период с 2017 по 2020 г. были рассчитаны коэффициенты корреляции между соответствующими показателями.

Основная часть

Исходя из постановки вопроса в данной работе, считаем целесообразным рассмотреть динамические характеристики ключевых метрик в развитии ТОС на примере Пермского края.

Затем необходимо оценить взаимосвязи этих метрик с ключевыми показателями социально-экономического развития региона. С этой целью представим визуализацию динамики показателей ТОС в период с 2017 по 2020 г.

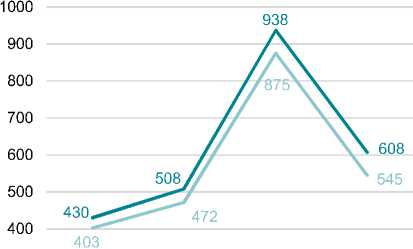

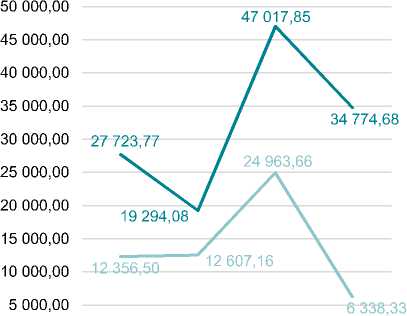

На рис. 1 показана динамика количества ТОС за 2017–2020 гг., которая является очевидно отрицательной. В то же время отметим всплеск в 2019 г., который можно связать с увеличением бюджетного финансирования ТОС (рис. 2). Но нельзя отрицать и влияние пандемии COVID-19.

0,00

2017 2018 2019 2020

---- Объем средств, выделенных на проекты ТОС из регионального бюджета

Объем средств, выделенных на проекты ТОС из муниципального бюджета

Рис. 2. Финансовые показатели ТОС, 2017–2020 гг.

Fig. 2. Financial indicators of territorial public self-governments, 2017–2020

2017 2018 2019 2020

---- Количество TOC в муниципальном образовании

Количество ТОС, зарегистрированных как юридическое лицо

^- Количество ТОС, фактически осуществляющих деятельность

-^ Количество ТОС, получивших материальную поддержку из регионального бюджета Количество ТОС, получивших материальную поддержку из муниципального бюджета

При этом обратной тенденцией является положительная динамика численности жителей, проживающих в границах ТОС Пермского края (рис. 3).

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

20 463,6

20 052,3

10 000

5 000

2017 2018 2019 2020

Рис. 1. Показатели количества ТОС, 2017–2020 гг.

Fig. 1. The number of territorial public self-governments, 2017–2020

Рис. 3. Показатели численности жителей в границах ТОС, 2017–2020 гг.

Fig. 3. The number of inhabitants within territorial public self-governments, 2017–2020

Далее оценим динамику коэффициентов номическими показателями в период с 2017 корреляции между показателями ТОС и эко- по 2020 г. (рис. 4).

|

Социально-экономический показатель развития региона |

|||||

|

Показатель TOC |

Среднесписочная численность работников, чел. Численность населения (на 01 янв.), чел. |

||||

|

-0 |

,5 0,0 0,5 1,0 1,5 |

||||

|

Количество TOC в муниципальном образовании |

— |

^^^В 0,797 0,735 0,783 0,804 |

|||

|

Количество ТОС, зарегистрированных как юридическое лицо |

^^^^М 0 0 |

913 913 0,973 0,979 |

|||

|

Количество ТОС, фактически осуществляющих деятельность |

— |

^^^В 0,80" 0,742 0,791 0,81. |

! |

||

|

Численность жителей, проживающих в границах ТОС |

^^^^В о, 0, |

891 890 3,941 0,947 |

|||

|

Количество ТОС, получивших материальную поддержку из регионального бюджета |

-0,044 | -0,029 | |

■ 0,091 0,004 |

|||

|

Объем средств, выделенных на проекты ТОС из регионального бюджета |

-0,020 | -0,009 |

■ 0,108 | 0,021 |

|||

|

Количество ТОС, получивших материальную поддержку из муниципального бюджета |

0,489 0,478 0,471 0,487 |

||||

|

Объем средств, выделенных на проекты ТОС из муниципального бюджета |

— |

^В 0,675 0,640 0,722 0,726 |

|||

|

Количество реализованных проектов ТОС |

— |

^^В 0,750 0,664 0,721 0,736 |

|||

|

Объем средств из бюджетов всех уровней, направленных на реализацию проектов ТОС |

^^^^Н о, 0,288 о,зо: |

385 |

|||

|

Объем средств, собранных гражданами на реализацию проектов ТОС |

900 |

||||

|

180 |

|||||

|

— |

м |

911 ,921 |

|||

Рис. 4. Динамика коэффициентов корреляции между показателями ТОС и экономическими показателями Пермского края в период с 2017 по 2020 г.

Fig. 4. Dynamics of correlation coefficients between the indicators of territorial public self-government in Perm Krai and 2017–2020 economic indicators

Для анализа использовались такие показатели социально-экономического развития региона: «численность населения», «среднесписочная численность работников», «удельный вес всех муниципальных образований», «объем отгруженных товаров собственного производства», «структура оборота организаций по видам экономической деятельности», «оборот организаций по видам деятельности», «инвестиции в основной капитал» и «заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках». Отдельно отметим наиболее сильную взаимосвязь показателей ТОС со следующими социально-экономическими показателями региона:

-

1) заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках;

-

2) инвестиции в основной капитал;

-

3) среднесписочная численность работников;

-

4) численность населения.

Можно отметить, что показатели ТОС метрически связаны как с чисто экономическими индикаторами, так и с социальной сферой развития региона. Помимо этого, очевидно возрастание силы взаимосвязи почти со всеми показателями ТОС (за исключением финансовых показателей, отражающих разноуровневую поддержку организаций).

Детализируем полученные корреляционные выкладки в разрезе муниципальных образований Пермского края (рис. 5).

Выделим несколько групп муниципальных образований.

В первую группу вошли муниципальные образования с устойчивой отрицательной корреляцией: городские округа – Чайковский, Красновишерский, Кудымкарский; муниципальные округа – Юрлинский, Гайнский, Ординский, Кочевский, Александровский, Уинский, Юсьвинский; Куединский муниципальный район. Нужно подчеркнуть, что большинство муниципальных образований этой группы отличаются низкими темпами социально-экономического развития. Отметим, что в группу попали почти все муниципальные округа Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Такую тенденцию следует связывать с территориальными особенностями конкретных муниципальных образований.

Большесосновский;-0,12 |

| Кунгурский; 0,32

| Пермский; 0,01

Гайнский;-0,20 |

Косинский; 0,00

Куединский;-0,22 |

Еловский; 0,00

Кочевский;-0,18 |

Ординский;-0,22 |

| Березовский; 0,01

| Частинский; 0,37

Юсьвинский; -0,24 |

Кудымкарский;-0,25 |

Уинский;-0,26 |

Кишертский;-0,06 | Александровский;

-0,61

| Карагайский; 0,00

Юрлинский;-0,33 Н

Бардымский;-0,05 |

Сивинский; -0,29 | Красновишерский; -0,57 | город Кизел; 0,00

| Очерский; 0,16

Горнозаводский; 0,00

| город Кудымкар; 0,02

| Добрянский; 0,44

| Краснокамский; 0,06

| Суксунский; 0,10

Чусовской;-0,10 |

| Осинский; 0,14

| город Губаха; 0,23

| город Березники; 0,09

| Ильинский; 0,09

Верещагинский; -0,06 |

| город Пермь; 0,08

Звездный; 0,00

| Лысьвенский; 0,14

город Кунгур; 0,00

Чайковский; -0,32 Н

Чернушинский; -0,02 |

| Соликамский; 0,17

Нытвенский;-0,06 |

| Октябрьский; 0,05

| Оханский; 0,01

Гремячинский;-0,19 |

Чердынский; 0,00

Рис. 5. Среднее значение коэффициента корреляции между показателями ТОС и социальноэкономическими показателями в разрезе муниципальных образований, 2017–2020 гг. Fig. 5. Average correlation coefficients between the indicators of territorial public self-government and socio-economic indicators in the context of municipalities, 2017–2020

Вторую группу составили муниципальные образования, имеющие высокую положительную корреляцию: городские округа – Добрянский, Губахинский, Соликамский, Лысьвенский, Очерский, Осинский; муниципальные районы – Кунгурский и Частинский. При учете тенденций социально-экономического развития их можно признать модельными и детально анализировать процессы взаимодействия институтов ТОС с органами местного самоуправления, общественными институтами, населением и пр.

В третью группу вошли муниципальные образования, имеющие динамику коэффициента корреляции от –0,10 до +0,10. Эту группу считаем сопряженной со статично развивающимися институтами ТОС и относительно невысокими темпами социальноэкономического развития в целом.

Таким образом, общую положительную динамика и рост коэффициентов корреляции показателей ТОС в Пермском крае можно интерпретировать в контексте развития институтов ТОС в конкретных территориях. Мы не видим однозначной тенденции превалирования городских или сельских территорий. Более того, не выделяются и группы с высоким или крайне низким социально-экономическим развитием. Другими словами, институты ТОС в каждом отдельном случае имеют индивидуальный контекст и причинно-следственные взаимосвязи с развитием территорий.

ВЫВОДЫ

Н а основе проведенного анализа следует констатировать несколько положений. Прежде всего то, что институт ТОС имеет социально-экономическую трактовку, выражающуюся во взаимосвязи системы управления территорией с реализацией социально-экономической политики и позволяющую говорить о ТОС как о хозяйствующем субъекте муниципального образования. Детализируя этот тезис и доказывая его на примере диагностики взаимосвязей с социальноэкономическими показателями развития региона, определили, что количественные метрики ТОС тесно взаимосвязаны с экономическими и социальными показателями развития региона. Данные связи имеют возрастающий характер. Это побудило обратиться к территориальному срезу такого явления.

Наиболее тесная положительная связь показателей ТОС и экономических показателей отмечается в следующих муниципальных образованиях Пермского края: Добрянский городской округ ( r = 0,44), Частинский муниципальный район ( r = 0,37), Кунгурский муниципальный район ( r = 0,32).

Наиболее тесная отрицательная связь показателей ТОС и экономических показателей в муниципальных образованиях Пермского края наблюдается в Александровском муниципальном округе ( r = –0,61), Красновишерском городском округе ( r = –0,57), Юрлинском муниципальном округе ( r = –0,33), Чайковском городском округе ( r = –0,32).

Итак, выявлена группа территорий, обладающих высоким коэффициентом корреляции между показателями ТОС и социально-экономическими показателями развития территории. Связать это с явными территориальными характеристиками (характером населения, уровнем благосостояния) в контексте данного анализа невозможно, поскольку выявление таких связей требует детального раскрытия в рамках оценки отдельных кейсов.

ОБСУЖДЕНИЕ

В опросы развития ТОС, выходя на федеральный и региональный уровень, требуют пристального внимания научной общественности с позиции исследования социально-экономического контекста и развития отдельных территорий. Это побуждает определять в качестве предмета исследования территориальное общественное самоуправление в конкретных регионах и муниципальных образованиях с целью количественного обоснования текущих тенденций и дополнительного обоснования положений о ТОС как хозяйствующем субъекте муниципального образования. Исходя из этого, можно говорить о ТОС как о части муниципальной экономики, что может выражаться и в соответствующих социально-экономических эффектах. Органам государственной власти субъектов, органам местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации рекомендуется развивать и поддерживать институт ТОС, использовать потенциал местных сообществ для социальноэкономического развития территорий, рассматривать ТОС как субъект такого развития.

Работа выполнена в рамках плана НИР Института экономики УрО РАН.

Список литературы Территориальное общественное самоуправление в развитии системы управления социально-экономическими процессами в регионе

- Козырь Н.С. Лучшая муниципальная практика субъектов РФ: эффективность территориального самоуправления // Вестник НГИЭИ. 2021. № 2 (117). С. 75-87. DOI: 10.24412/2227-9407-2021-2117-75-87 EDN: PZYYEV

- Мухин М.А., Пахомова Л.М. Территориальное общественное самоуправление: институциональные и правовые противоречия // Ars Administrandi (Искусство управления). 2015. № 2. С. 168-178. EDN: UMVJRP

- Рой О.М. Роль стратегического планирования в развитии муниципальных образований // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2015. T. 8, № 4. С. 71-79. EDN: UXKDUN

- Стасишина Р.А. Совершенствование стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования // Проблемы современной экономики. 2010. № 2. С. 328-331. EDN: MWBHAH

- Никитская Е.Ф., Валишвили М.А., Горбачева И.А. Территориальное общественное самоуправление как институт развития инновационной деятельности на муниципальном уровне // Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2019. Т. 18, № 2. С. 36-54. EDN: TXGBDT