Территориальное планирование и закон Ципфа

Автор: Кабанов Вадим Николаевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Проблемы управления в территориальных системах

Статья в выпуске: 2 т.12, 2019 года.

Бесплатный доступ

Территориальное планирование является составной частью стратегического планирования в соответствии с действующим законодательством РФ. Оценка социально-экономического положение региона при разработке стратегий развития должна опираться на результаты изучения сложившегося положения субъекта федерации относительно пограничных территориальных образований, а также в сравнении с показателями в макрорегионе (федеральном округе). Наиболее распространенной технологией оценки положения региона является SWOT-анализ. Применение этого метода не обеспечивает высокой точности результата по разным причинам. Использование распределения Ципфа (обратно пропорциональной зависимости) в качестве эталона обеспечивает возможность более точного количественного анализа динамики показателей, применяемых для оценки социально-экономического положения территориальных образований. Цель работы: определить сложившиеся внешние условия, тенденции, диспропорции и дисбалансы социально-экономического положения региона с использованием закона Ципфа. В отличие от традиционного применения данного закона для изучения демографических показателей, в работе поставлена задача рассмотреть динамику изменения валового регионального продукта и количества рабочих мест. Полученные результаты свидетельствуют о стремлении распределения величины добавленной стоимости и количества рабочих мест к обратно пропорциональной функции. Обсуждение полученных результатов представлено в виде дискуссии о влиянии социально-экономического положения на формирование долгосрочных планов развития, в том числе с учетом позиций, занимаемых субъектами федерации на кривой Ципфа. Кроме того, доказывается возможность и необходимость применения показателя валового регионального продукта для условий РФ. Выводы показывают преимущество применения распределений для исследования сложившегося внешнего окружения субъекта федерации. Практическое применение закона Ципфа способствует более точному определению стартовых условий и прогнозированию последствий реализации стратегий социально-экономического развития, а также обоснованию количественных показателей для долгосрочных планов.

Закон ципфа, валовой региональный продукт, валовая добавленная стоимость, количество рабочих мест, численность населения, стратегическое планирование, территориальное планирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147225002

IDR: 147225002 | УДК: 332.1; | DOI: 10.15838/esc.2019.2.62.6

Текст научной статьи Территориальное планирование и закон Ципфа

С принятием Закона РФ «О стратегическом планировании в РФ» в документах стратегического планирования, помимо самой стратегии социально-экономического развития субъекта РФ (ст. 32 №172-ФЗ), разрабатывается прогноз (ст. 33 и 34 №172-ФЗ), а также схема территориального планирования (ст. 38 №172-ФЗ). Данная схема в соответствии с №172-ФЗ должна отражать основные положения стратегии социально-экономического развития субъекта РФ, макрорегиона и страны в целом. Необходимо обратить внимание на то, что последовательность разработки документов стратегического планирования строго не регламентирует порядок, в котором должны разрабатываться документы. В этой связи могут возникнуть ситуации, при которых разработка схем территориального планирования может опережать формирование стратегии социально-экономического развития.

Важно подчеркнуть, что разработка документов долгосрочного планирования социально-экономического развития территориальных образований должна соответствовать задачам (ст. 8 №172-ФЗ) и не вступать в противоречие с принципами (ст. 7 172-ФЗ). Следовательно, стратегия и схема территориального планирования должны опираться на результаты исследования сложившихся «внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, диспропорций, дисбалансов, возможностей»1 и «обеспечивать возможность оценки достижения целей социально-экономического развития с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемых в процессе стратегического планирования»2. Исходя из этих требований, для количественной оценки дисбалансов и диспропорций следует применять характеристики, описывающие занятость экономически активного населения, эффективность рабочих мест, функционирующих в экономике территориального образования.

Не трудно предсказать цель социальноэкономического развития субъекта РФ, которая формулируется, в большинстве случаев, как повышение качества жизни населения, в том числе с учетом интересов экономических агентов [1]. Необходимо обратить внимание на предполагаемую степень участия федерального правительства в реализации региональных стратегий, приоритетом которой «должно стать не решение задач выравнивания социально-экономических показателей регионов, а реализация конкретных инфраструктурных проектов, направленных на повышение транспортной и хозяйственной связанности территорий, межрегиональную интеграцию и территориальную мобильность населения, а также на повышение доступности услуг социальной инфраструктуры» [2].

Для измерения степени достижения цели долгосрочного социально-экономического развития следует определить количественные показатели. Наиболее часто к их числу относят валовой внутренний продукт, количество рабочих мест, численность населения, которые нашли широкое применение в целях прогнозирования [3] и стратегического планирования [4]. Действительно, не требует доказательства зависимость численности населения от количества рабочих мест, функционирующих на территории поселения или субъекта федерации. Совершенно очевидно, что добавленная стоимость создается на рабочих местах и в этой связи находится в зависимости от их количества и отраслевой принадлежности. Кроме того, на величину произведенной добавленной стоимости существенное влияние оказывает эффективность рабочих мест.

Территориальное планирование, регулируемое главой 3 Градостроительного кодекса РФ3, предполагает размещение на картах территории субъектов федерации объектов федерального и регионального значения и, в обязательном порядке, транспортной и социальной инфраструктуры. Мощность объектов региональной транспортной и социальной инфраструктуры, планируемых к размещению в долгосрочной перспективе, вычисляется по правилам, установленным Сводом правил4 42.13330.2011. При внимательном знакомстве с его положениями не сложно сформулировать вывод о зависимости мощности объектов транспортной и социальной инфраструктуры от количества жителей в населенных пунктах. В логике настоящей работы количество жителей зависит от числа рабочих мест, а изменение количества рабочих мест не сложно оценить по объему добавленной стоимости, производимой экономикой поселения.

Разработке документов стратегического планирования (стратегии социально-экономического развития и схемы территориального развития) предшествует изучение «внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, диспропорций, дисбалансов, возможностей». В этой связи представляется актуальным исследование изменений количественных показателей валового регионального продукта, количества рабочих мест и численности населения. Актуальность заявленной темы исследований подтверждается нормами действующего законодательства РФ (п. 11. ст. 7и; п. 2, ст. 8 № 172-ФЗ), определяющими изучение исходного социально-экономического положения субъектов РФ в целях долгосрочного социально-экономического планирования и прогнозирования. Необходимо еще раз обратить внимание на то, что схема территориального планирования относится к неотъемлемой части документов стратегического планирования. Размещение на ней объектов социально-экономической и транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения зависит от прогнозируемой системы расселения.

Цель исследования: определить сложившиеся внешние условия, тенденции, диспропорции и дисбалансы социально-экономического положения Волгоградской области.

Для достижения цели решались следующие задачи:

-

1. Исследовать динамику изменения валового регионального продукта, количества занятости и численности населения в одинаковых единицах измерения.

-

2. Выполнить проверку закона Ципфа для количественных показателей макрорегиона, сформированных в целях оценки внешних условий Волгоградской области.

Методы исследования

Для измерения валового регионального продукта, количества рабочих мест и численности населения применяют разные единицы измерения. Приведение показателей к единой шкале измерений возможно при использовании относительных показателей. С нашей точки зрения наибольший интерес представляет относительный показатель, характеризующий значимость субъекта федерации для страны в целом. В этой связи в качестве основания для получения относительных показателей использовались статистические значения, описывающие суммарное значение для РФ. Таким образом, в исследовании достигалось согласие в оценке полученных результатов для каждого изучаемого количественного показателя. Вычисление относительного показателя выполнялось по формуле:

d Si =

DSi i=n '

E DSi i=1

где dSi – доля добавленной стоимости, произведенная i -м субъектом РФ в соответствующем году;

DSi – добавленная стоимость (ВРП), произведенная i -м субъектом РФ в соответствующем году, в денежных единицах (руб.);

i = n

E D si — сумма добавленных стоимостей i = 1

(ВРП), произведенных всеми « n » субъектами РФ (ВВП), выраженная в денежных единицах (руб.).

Закон Ципфа (ранг – размер) в методах исследования появился не случайно. Этот закон нашел широкое применение не только в лингвистике и экономической географии, но и для оценки социально-экономического положения территории [5], привлекательности поселений [6], пространственно-экономических исследований [7] и традиционно для оценки неравенства доходов [8]. При этом одни исследователи полностью подтверждают действие закона Ципфа [9], другие – устанавливают ограничения его действия [10]. Если отказаться от участия в дискуссии с математиками по поводу функции ранг – размер (обратно пропорциональной функции), а ограничиться приведенными ниже результатами исследования, тогда нет препятствий для сравнения количественных показателей с графиком обратно пропорциональной функции ( у = 1/ х , где х – порядковый номер территории, а у – показывает, во сколько раз показатель для региона под соответствующим номером меньше максимального значения в выборке).

В целях настоящего исследования применительно к территории Волгоградской области был сформирован нетрадиционный макрорегион, состоящий из субъектов, которые входят в состав Южного федерального округа РФ, к числу которых добавлены Саратовская и Воронежская области, имеющие общую границу с исследуемым регионом. Такая конфигурация с нашей точки зрения обеспечивает наиболее объективный анализ внешних условий, оказывающих влияние на социально-экономическое положение Волгоградской области.

Традиционно анализ внешних условий выполняется по отношению к пограничным территориальным образованиям (субъектам федерации), с графическим изображением результатов такого анализа относительно максимального значения показателей, определенного для субъекта, входящего в макрорегион. На основании такого сравнения формируется матрица сильных и слабых сторон в рамках выполнения SWOT-анализа.

Результаты исследования

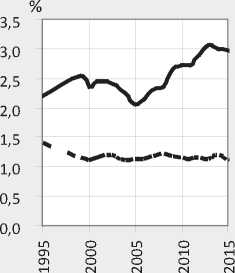

Динамика изменения количественных показателей при оценке текущего социально-экономического положения, в большинстве случаев, выполняется в виде графиков, например, по сравнению с регионом – лидером макрорегиона. Применительно к Волгоградской области такое сравнение выполнено с соответствующими характеристиками Краснодарского края (рис. 1). В качестве исходных данных использованы статистические наблюдения за период 1995–2015 гг. следующих показателей:

-

– валовой региональный продукт5 (валовая добавленная стоимость), как доля в ВВП РФ, в %;

-

– количество рабочих мест6, как доля в занятом населении РФ, в %;

-

– численность населения7, как доля в численности населения РФ, в %.

Графики построены на основе статистической информации, приведенной относительно значений РФ, то есть показывают долю, которую занимает регион в величине, соответствующей РФ (табл. 1) . На основании графического изображения не сложно сделать вывод о разнонаправленности изменения исследуемых характеристик. При этом следует обратить внимание на то, что изменения добавленной стоимости (валового регионального продукта, ВРП, рис. 1а ) подвержены наибольшим изменениям по сравнению с численностью населения (рис. 1в) и количеством рабочих мест (рис. 1б) . Более медленные изменения численности населения Волгоградской области объясняются изменениями структуры половозрастного состава в сторону увеличения среднего возраста. Более низкая динамика изменения количества рабочих мест по сравнению с ВРП объясняется достаточно высокой долей рабочих мест, создаваемых и сохраняемых в социальной сфере (за счет бюджетов всех уровней).

Исследование сильных и слабых сторон в рамках настоящего исследования не выполнялось, поскольку с нашей точки зрения результаты SWOT-анализа, как правило, страдают субъективностью оценок и могут применяться в качестве дополнения при сравнении количественных значений показателей, используемых для описания социально-экономического положения и развития.

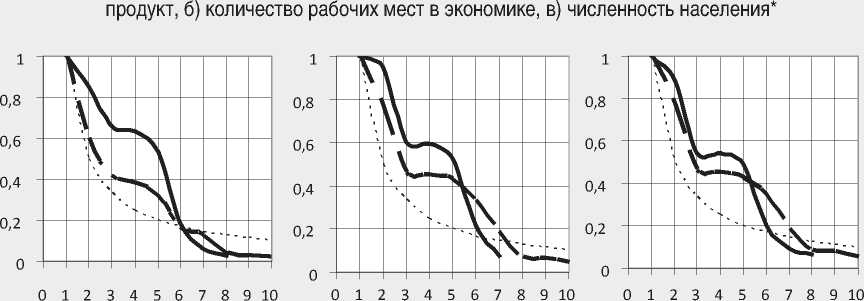

Рис. 1. Традиционное определение социально-экономического положения субъекта РФ относительно лидера макрорегиона: а) валовой региональный продукт, б) количество рабочих мест в экономике, в) численность населения*

Краснодарский край ™ “ ' Волгоградская обл.

Краснодарский край “ “ ' Волгоградская обл.

^^^^ Краснодарский край ™ “ ' Волгоградская обл.

а)

б)

в)

* Построено по данным табл. 1.

Таблица 1. Изменение доли регионов в величине показателя РФ, %

|

Регион |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

|

Доля ВРП в ВВП, % |

|||||

|

Краснодарский край |

2,20 |

2,36 |

2,07 |

2,73 |

3,00 |

|

Волгоградская область |

1,39 |

1,12 |

1,13 |

1,15 |

1,13 |

|

Доля рабочих мест в % |

|||||

|

Краснодарский край |

3,19 |

3,16 |

3,28 |

3,37 |

3,52 |

|

Волгоградская область |

1,92 |

1,79 |

1,88 |

1,82 |

1,62 |

|

Доля населения в % |

|||||

|

Краснодарский край |

3,42 |

3,51 |

3,57 |

3,66 |

3,76 |

|

Волгоградская область |

1,85 |

1,86 |

1,85 |

1,82 |

1,74 |

|

Источники: составлено по: Российский статистический ежегодник. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017. 686 с. |

|||||

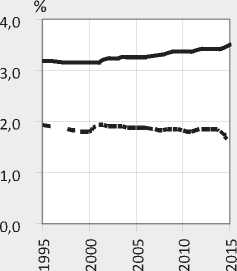

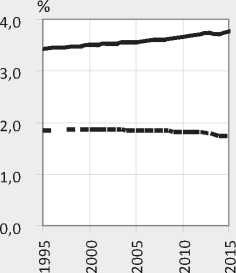

Результатом анализа графиков (см. рис. 1) обычно являются выводы о разнонаправлен-ности развития лидера и исследуемого субъекта федерации. Для преодоления сложившийся ситуации наиболее часто предлагается стратегия «погони за лидером». Не отрицая очевидности такого рода выводов, необходимо обратить внимание на графики, представляющее собой распределение значений количественных показателей, расположенных по возрастанию относительно показателей региона, занимающего лидирующие позиции в макрорегионе. Сравнение графиков, построенных от максимального до минимального значения, с видом обратно пропорциональной функции (кривой Ципфа), может привести к формированию совершенно неожиданных стратегий социально-экономического развития (рис. 2 а, б, в).

Динамика изменения количественных показателей, полученных как частное от деления величины характеристики субъекта РФ на суммарное значение соответствующего показателя РФ в целом и расположенных в порядке возрастания, приводится в табл. 2 . Пятилетний период исследований принят исходя из условий наиболее наглядного изображения результатов на графиках (см. рис. 2 а, б, в).

Рис. 2. Отклонения от закона Ципфа показателей регионов: а) валовой региональный

1995 2015 1995 2015 1995 2015

■ 1/х ....... 1/х ....... 1/х

а)

б)

в)

* Составлено по данным табл. 2.

Таблица 2. Распределение относительных значений показателей регионов, %

|

Регион |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

|

|

Доля ВРП в ВВП, % |

||||||

|

1. Краснодарский край |

2,20 |

2,36 |

2,07 |

2,73 |

3,00 |

|

|

2. Ростовская область |

1,87 |

1,52 |

1,46 |

1,75 |

1,80 |

|

|

3. Воронежская область |

1,17 |

0,86 |

0,74 |

0,92 |

1,27 |

|

|

4. Волгоградская область |

1,39 |

1,12 |

1,13 |

1,15 |

1,13 |

|

|

5. Саратовская область |

1,45 |

1,10 |

0,95 |

1,00 |

0,95 |

|

|

6. Астраханская область |

0,41 |

0,52 |

0,39 |

0,38 |

0,49 |

|

|

7. Республика Крым |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,38 |

|

|

8. Республика Адыгея |

0,13 |

0,10 |

0,09 |

0,13 |

0,13 |

|

|

9. Республика Калмыкия |

0,06 |

0,14 |

0,05 |

0,06 |

0,07 |

|

|

10. Севастополь |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,06 |

|

|

Доля рабочих мест, в % |

||||||

|

1. Краснодарский край |

3,19 |

3,16 |

3,28 |

3,37 |

3,52 |

|

|

2. Ростовская область |

3,03 |

2,90 |

2,84 |

2,81 |

2,69 |

|

|

3. Волгоградская область |

1,92 |

1,84 |

1,88 |

1,82 |

1,62 |

|

|

4. Саратовская область |

1,89 |

1,79 |

1,75 |

1,79 |

1,59 |

|

|

5. Воронежская область |

1,67 |

1,69 |

1,58 |

1,56 |

1,51 |

|

|

6. Республика Крым |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

1,18 |

|

|

7. Астраханская область |

0,68 |

0,66 |

0,67 |

0,66 |

0,66 |

|

|

8. Севастополь |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,24 |

|

|

9. Республика Адыгея |

0,25 |

0,24 |

0,23 |

0,23 |

0,21 |

|

|

10. Республика Калмыкия |

0,20 |

0,18 |

0,17 |

0,17 |

0,15 |

|

|

Доля населения, в % |

||||||

|

1. Краснодарский край |

3,42 |

3,51 |

3,57 |

3,67 |

3,76 |

|

|

2. Ростовская область |

3,03 |

3,03 |

3,01 |

2,99 |

2,89 |

|

|

3. Волгоградская область |

1,85 |

1,86 |

1,85 |

1,82 |

1,74 |

|

|

4. Саратовская область |

1,85 |

1,84 |

1,83 |

1,76 |

1,70 |

|

|

5. Воронежская область |

1,68 |

1,66 |

1,62 |

1,63 |

1,59 |

|

|

6. Республика Крым |

- |

- |

- |

- |

1,30 |

|

|

7. Астраханская область |

0,69 |

0,69 |

0,70 |

0,71 |

0,70 |

|

|

8. Республика Адыгея |

0,30 |

0,31 |

0,31 |

0,31 |

0,31 |

|

|

9. Республика Калмыкия |

0,21 |

0,21 |

0,20 |

0,20 |

0,28 |

|

|

10. Севастополь |

- |

- |

- |

- |

0,19 |

|

|

Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017, 686 с. |

||||||

|

Примечание. Регионы ранжированы по количественным характеристикам за 2015 год. |

||||||

Графическое представление распределения значений количественных показателей субъектов РФ, включенных в макрорегион, показывает стремление к кривой Ципфа (тонкая пунктирная линия). Наибольшие темпы приближения к зависимости, описываемой обратно пропорциональной функцией (кривая Ципфа), наблюдаются у показателя «валовой региональный продукт» (см. рис. 2а, табл. 2). Это факт подтверждает вывод о том, что величина произведенной добавленной стоимости в наибольшей степени отражает результат перераспределения ресурсов в пользу лидеров за счет других субъектов макрорегиона. Для территории Волгоградской области, занимающей третье место в ЮФО на протяжении всего периода (1995– 2015 гг., см. координату со значением 3 на оси абсцисс), падение показателей наиболее существенно. Следует обратить внимание, что такое падение не обошлось без влияния поступательного роста экономики Воронежской области.

Сохранение или рост объемов регионального валового продукта (ВРП) в Волгоградской области могут состояться только в случае значительного роста ВРП в Краснодарском крае и Ростовской области или при условии перехода экономики Волгоградской области с третьего на второе место в Южном федеральном округе РФ по величине произведенной добавленной стоимости. Такой вывод можно рассматривать как пример, учитывающий процессы, которые происходят во внешнем окружении, без которых весьма сложно формировать научно обоснованные цели долгосрочного развития.

Для оценки потенциала роста ВРП Краснодарского края, Ростовской и Воронежской областей требуется выполнить дополнительные исследования, связанные с изучением положения этих регионов в группе лидеров РФ. В настоящей работе такая задача не ставилась и не решалась.

Возможности для изменения места Волгоградской области в макрорегионе (например, переход с 3-го на 2-е место) связаны с необходимостью принятия в качестве ориентира долгосрочной программы социально-экономического развития весьма амбициозных целей. Эти цели должны предусматривать достижение таких темпов роста ВРП, которые в ближайшей перспективе обеспечат приближение, а лучше превышение величины добавленной стоимости, произведенной, например, в Ростовской области с учетом долгосрочного плана развития этого территориального образования.

Динамика распределения значений количества рабочих мест (см. рис. 2б) позволяет выявить субъекты РФ, на территории которых фиксируется максимальное уменьшение количества рабочих мест (Волгоградская и Саратовская области). В целом распределение значений, описывающих количество рабочих мест, приближается к кривой Ципфа значительно медленнее, чем ВРП (см. рис. 2а). Более низкие темпы приближения к обратно пропорциональной функции следует объяснять влиянием государства, которое значительно медленнее сокращает рабочие места в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, управление), чем частные предпринимательские структуры.

Следует подчеркнуть, что усилия органов региональной государственной власти, направленные на сохранение существующих и создание новых рабочих мест, могут заметно изменить величину добавленной стоимости, создаваемой экономикой региона. При этом технического создания рабочих мест недостаточно. Важно, чтобы такие рабочие места функционировали в течение длительного времени (например, в течение всего времени, необходимого для достижения стратегических целей). Кроме продолжительности функционирования рабочих мест чрезвычайное значение имеет уровень оплаты труда на этих рабочих местах. Не стоит доказывать, что величина заработной платы является если не самой главной, то значимой при принятии решения об изменении места жительства. Количество населения, выражающее готовность к переезду по критерию размера оплаты труда, ежегодно увеличивается.

Наиболее медленно приближается к кривой Ципфа распределение населения регионов, включенных в макрорегион (см. рис. 2в). Самые низкие темпы этого количественного показателя объясняются увеличением доли населения пенсионного возраста в связи с ростом продолжительности жизни. Эта категория жителей наименее динамична, поскольку обладает гарантированным доходом в виде государственной пенсии и относится к числу жителей, в большей степени привязанных к месту постоянного проживания.

Обсуждение

Если опустить подробности применения закона Ципфа в лингвистике, тогда можно утверждать, что наиболее широкое применение обратно пропорциональная функция (закон Ципфа) нашла в традиционных российских исследованиях при изучении неравенства доходов населения [8], а также при анализе систем расселения [5, 7, 9]. Аналогичная картина наблюдается в публикациях результатов исследования зарубежных авторов [11, 12]. К числу нетрадиционных областей применения закона Ципфа можно отнести работы по оценке IQ населения региона [13, 14]. Следует обратить внимание на применение обратно пропорциональной функции при построении гравитационных моделей взаимодействия урбанизированных территорий [15], а также при обосновании специализации общественно-территориальных объединений с учетом процессов глобализации [16].

Применение закона Ципфа для исследования экономических показателей, к числу которых в настоящей работе отнесены валовой региональный продукт и количество рабочих мест, не является ноу-хау. Результаты изучения распределения добавленной стоимости, в том числе по сравнению с распределением обратно пропорциональной функции, применяются для формирования выводов о влиянии экономического развития на концентрацию населения [17]. Справедливости ради необходимо привести опубликованные результаты исследований, которые опровергают сколько-нибудь существенное влияние экономического развития на интенсивность формирования агломераций в Латинской Америке [18].

Обратим внимание на популярную критику количественного показателя «валовой внутренний продукт» (добавленная стоимость). Эта критика, как правило, опирается на авторитет лауреата Нобелевской премии Дж. Стиглица [19, 112]. При этом, весьма часто, не замечают тот факт, что критика относится не к самому показателю как таковому, а к влиянию финансового рынка на величину произведенной добавленной стоимости. Рост этого влияния обусловлен тем, что финансовый рынок в течение достаточного длительного промежутка времени растет в результате экспоненциального увеличения объемов инструментов и опе- раций, не связанных с реальным выпуском товаров или оказанием услуг. Другими словами, наблюдается нарастание виртуальной денежной массы. С критикой Дж. Стиглица в отношении приведенных особенностей трудно не согласиться. Что касается приведенных результатов исследований, то для всех субъектов федерации, включенных в исследование, характерно незначительное влияние финансового рынка на показатель произведенного валового регионального продукта. С этой позиции применение показателя ВРП (добавленной стоимости) представляется достаточно корректным.

Нет необходимости доказывать важность и объективность показателя «количество рабочих мест» в общественно-территориальном объединении населения. Как подчеркивалось ранее, именно рабочие места производят добавленную стоимость во всех видах экономической деятельности, а величина денежного вознаграждения за труд формирует объем потребления на рынке благ. В этой связи применение данного показателя для оценки социально-экономического положения на территории регион следует относить к объективно необходимому измерению.

Величина численности населения относит ся к основанию для принятия решения о размещении объектов социальной инфраструктуры, а также для выполнения оценки объема спроса на рынке жилья, включая мощность объектов инженерной инфраструктуры. Исследование этого показателя относится к необходимым и достаточным условиям функционирования процесса территориального планирования. Применение закона Ципфа для изучения распределения населения по территории субъекта РФ или макрорегиона исследовано достаточно подробно [6].

Представляются достаточно обоснованными доводы в пользу того, что на выводы, формируемые при использовании закона Ципфа, довольно существенное влияние оказывают размер выборки, а также количественные и качественные характеристики объектов исследования [10]. В настоящее время нами предпринимаются попытки оценить степень влияния величины выборки и включенных в нее субъектов на достоверность формируемых выводов, однако публикация результатов этих исследований пока преждевременна.

Выводы

-

1. Сравнение результатов оценки социально-экономического положения региона относительно лидера традиционным способом (см. рис. 1 а, б, в) и при помощи распределения величин количественных показателей (см. рис. 2 а, б, в) является основанием для утверждения о том, что данные, представленные в виде распределения, позволяют получать более точную оценку. К числу преимуществ исследований с помощью распределения следует относить возможность изучения сразу нескольких территориальных образований (например, в настоящей работе 10 субъектов федерации).

-

2. Сравнение распределений добавленной стоимости показывает стремление количественных значений к графику обратно пропорциональной зависимости (закону Ципфа, см. рис. 2а), что характерно для рыночной (конкурентной) экономики. Важно подчеркнуть, что для регионов-представителей, вошедших в выборку, доля экономической деятельности в сфере финансов не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на величину валового регионального продукта (ВРП). Этот факт позволяет говорить о том, что динамика изменения ВРП с достаточной точностью описывает процессы, происходящие в экономике субъектов федерации.

-

3. График распределения значений, описывающих изменение количества эффективных (занятых) рабочих мест в экономике (см. рис. 2б), показывает более медленное стремление к кривой Ципфа. Такая динамика, вероятнее всего, характеризует степень участия государства в создании и сохранении рабочих мест в сфере оказания услуг (социальная инфраструктура). На самом деле доля рабочих мест, создаваемых и сохраняемых за счет средств бюджетов всех уровней, составляет не менее половины от числа рабочих мест в непроизводственном секторе экономики (в сфере оказания услуг) [20].

-

4. Показатель «численность населения» следует относить к наиболее инертным и наименьшим образом реагирующим на экономические изменения (см. рис. 2в). Объясняется это тем, что достаточно большая часть населения не относится к экономически активному населению (молодежь в возрасте до 18 лет и старшее поколение в возрасте выше пенсионного). Если большая часть молодежи еще не

Можно констатировать, что изучение текущего положения при помощи сравнения распределений объектов исследования с базовым (идеальным или теоретическим) распределением позволит выявлять общие тенденции субъектов-представителей, более точно находить место в этой системе для отдельно взятого региона (в этой работе – Волгоградская область), а также моделировать последствия задаваемых стратегических ориентиров.

Валовой региональный продукт в наибольшей степени отражает процессы, связанные с ростом или сокращением экономической активности. Если для первых 6 территорий характерно падение объемов производства добавленной стоимости (ВРП) относительно лидера (Краснодарский край), то субъекты федерации под номерами 7–10 (см. табл. 2) демонстрируют незначительные колебания относительно установившегося значения. Исходя из логики закона Ципфа важно подчеркнуть, что именно субъекты под номерами 7–10 обладают наибольшим потенциалом роста, который, скорее всего, не встретит существенного сопротивления со стороны бизнеса, расположенного на территории лидера (Краснодарский край).

При детальном рассмотрении графика распределения занятого населения обращает на себя внимание несколько иное по сравнению с ВРП поведение кривой. На изменение поведения влияет появление в рассматриваемой группе субъектов федерации Республики Крым. Смещение на более низкое место Астраханской области свидетельствует о том, что количество занятых в Крыму превышает аналогичный показатель в Астраханской области. Вместе с тем, если обратить внимание на распределение ВРП, то Астраханская область занимает более высокое место, чем Крым (см. табл. 2). Вывод очевиден: сравнение распределений показывает более высокую экономическую эффективность рабочих мест в Астраханской области.

Аналогичный вывод можно сделать при сравнении Волгоградской и Воронежской областей. К 2015 году Воронежская область опередила Волгоградскую по объему произведенной добавленной стоимости. При этом количество рабочих мест в Воронежской области по-прежнему меньше, чем в Волгоградской.

может принимать самостоятельные решения, связанные с изменением места жительства, то старшее поколение принимает такие решения на основании долгих раздумий и тщательного взвешивания аргументов за и против.

На вид кривой, описывающей распределение населения в регионах-представителях, оказало влияние включение показателя Республики Крым в 2015 году. В целом ситуация с распределением населения характеризуется наименьшими темпами. По нашему мнению, важнейшей причиной, определяющей выбор места жительства экономически активным на- селением, является наличие рабочих мест. Не просто рабочих мест в любой области экономической деятельности, а таких, которые по качеству (виду деятельности) и уровню оплаты труда удовлетворяют требованиям работников.

Экономическое обоснование размещения объектов производственной деятельности, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры следует относить к важнейшему условию, без которого стратегическое территориальное планирование не имеет смысла. Более подробно наша точка зрения изложена в работах [21, 22].

Список литературы Территориальное планирование и закон Ципфа

- Гайнанов Д.А., Биглова Г.Ф., Атаева А.Г. Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых территориальных социально-экономических систем // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. № 2. С. 35-47. DOI: 10.15838/esc.2017.2.50.4

- Структурно-инвестиционная политика в целях модернизации экономики России / В.В. Ивантер и др. // Проблемы прогнозирования. 2017. № 4. С. 3-16.

- Нижегородцев Р.М., Пискун Е.И., Кудревич В.В. Прогнозирование показателей социально-экономического развития региона // Экономика региона. 2017. № 1. С. 38-48. DOI: 10.17059/2017-1-4

- Силин Я.П., Анимица Е.Г., Новикова Н.В. Региональные аспекты новой индустриализации // Экономика региона. 2017. № 3. С. 684-696. DOI: 10.17059/2017-3-4

- Макарова М.Н. Малые города в пространственной структуре размещения населения региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. № 2. С. 181-194. DOI: 10.15838/esc/2017.2.50.10

- Фаттахов Р.В., Абдулов Р.В. Экономико-демографические факторы формирования системы городского расселения (на примере Центрального федерального округа) // Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 11. С. 2-15.

- Козлова О.А., Соськова О.Н. Факторы пространственной дифференциации городского расселения промышленных регионов Урала и Зауралья // Ars Administrandi (Искусство управления). 2018. № 1. С. 64-79.

- DOI: 10.17072/2218-9173-2018-1-64-79

- Шамрай-Курбатова Л. В., Филиппов М. В. Основные положения механизма оплаты труда работников с учетом стоимости электронной информации, используемой в организации // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4. С. 207-212.

- Растворцева С.Н., Манаева И.В. Анализ проявления закона Ципфа в городах России // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 46. С. 56-66.

- Коломак Е.А. О чем говорит отклонение от закона Ципфа? // ЭКО. 2016. № 11. С. 121-128.

- Clifton N., Cooke P., Kals Hansen H. Towards a reconciliation of the ‘Context-less' with the ‘Space-less'? The Creative class across varieties of capitalism: New Evidence from Sweden and the UK. Regional Studies, 2013, vol. 47, no. 2, pp. 201-215.

- DOI: 10.1080/00343404.2012.665991

- González-Val R., Lanaspa L. Patterns in US urban growth, 1790-2000. Regional Studies, 2016, vol. 50, no. 2, pp. 289-309.

- DOI: 10.1080/00343404.2014.906742

- Glückler J. Knowledge, networks and space: connectivity and the problem of non-interactive learning. Regional Studies, 2013, vol. 47, no. 6, pp. 880-894.

- DOI: 10.1080/00343404.2013.779659

- Вереш П. Процентное соотношение и негауссовское распределение-Zipf креативности и IQ популяции // Социум и власть. 2016. № 4. С. 29-36.

- Poot J., Alimi O., Cameron M.P., Mare D.C. The gravity model of migration: the successful comeback of an ageing superstar in regional science. Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research, 2016, vol. 36, pp. 63-86.

- McCann P., Ortega-Argilés R. Smart Specialization, Regional Growth and Applications to European Union Cohesion Policy. Regional Studies, 2015, vol. 49:8, pp. 1291-1302,

- DOI: 10.1080/00343404.2013.799769

- Florida R., Gulden T., Mellander Ch. The rise of the mega-region, Cambridge. Journal of Regions, Economy and Society, 2008, vol. 1, pp. 459-476.

- DOI: 10.1093/cjres/rsn018

- Aroca P., Atienza M. Spatial concentration in Latin America and the role of institutions. Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research, 2016 vol. 36, рр. 233-253.

- Стиглиц Дж., Сен А., Фитусси Ж.-П. Неверно оценивая нашу жизнь: почему ВВП не имеет смысла: доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. 216 с.

- Лаврентьева Е.В., Чумакова Е.А. Оценка влияния структуры бюджета муниципального образования на развитие человеческого капитала // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 10. С. 68-78.

- Пространственно-стратегическое развитие территории / В.Н. Кабанов, Д.Г. Донцов, Н.Г. Юшкова, Е.В. Михайлова. Волгоград: Нива, 2018. 276 с.

- Кабанов В.Н. Принципы размещения объектов социальной и транспортной инфраструктуры в региональных документах стратегического планирования // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. № 3. С. 71-83.

- DOI: 10.15838/esc.2018.3.57.5