Территориальное распределение грунтовых могильников срубной КИО (по данным ГИС-анализа)

Автор: Лунькова Ю. В., Луньков В. Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению погребального обряда грунтовых могильников срубной КИО. Полученные результаты пространственного анализа рассматриваемой категории могильников, основанные на данных статистического анализа имеющейся выборки, позволили выявить ряд тенденций в распределении памятников по всей территории их распространения на всем протяжении развития культуры.

Срубная культурно-историческая общность, грунтовые могильники, погребальный обряд, статистический анализ, пространственный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143171176

IDR: 143171176

Текст научной статьи Территориальное распределение грунтовых могильников срубной КИО (по данным ГИС-анализа)

Новым этапом в изучении данного массива может стать включение в аналитическую процедуру методов пространственного анализа археологического материала на основе использования ГИС-технологий.

Перспективность использования ГИС-систем в изучении археологических памятников уже неоднократно демонстрировалась рядом исследователей (краткий обзор ГИС-систем см., например: Макаров и др. , 2015. С. 9, 10). Очевидно, что спектр применения этого метода очень широк: от прикладного значения – составления свода археологических памятников (в первую очередь, систематизация и учет памятников) – до решения задач, связанных с историческим и гео-ландшафтным моделированием, а также от изучения характера распространения памятников до размещения инвентаря в отдельно взятом комплексе.

Выбор грунтовых могильников в качестве объекта анализа на начальном этапе исследования обусловлен двумя моментами. С одной стороны, имеющимися в нашем распоряжении детальными характеристиками обряда, полученными в процессе статистического анализа. С другой – не столь большой выборкой (336 погребений из 21 могильника) в сравнении с курганными могильниками, что позволит наиболее детально проработать механизм использования методов ГИС-анализа для материалов срубной КИО. С нашей точки зрения, это будет способствовать не только визуализации ранее полученных результатов статистического анализа, но и изучению пространственного распределения как отдельных могильников, так и конкретных обрядовых групп погребений, выделенных по ряду признаков.

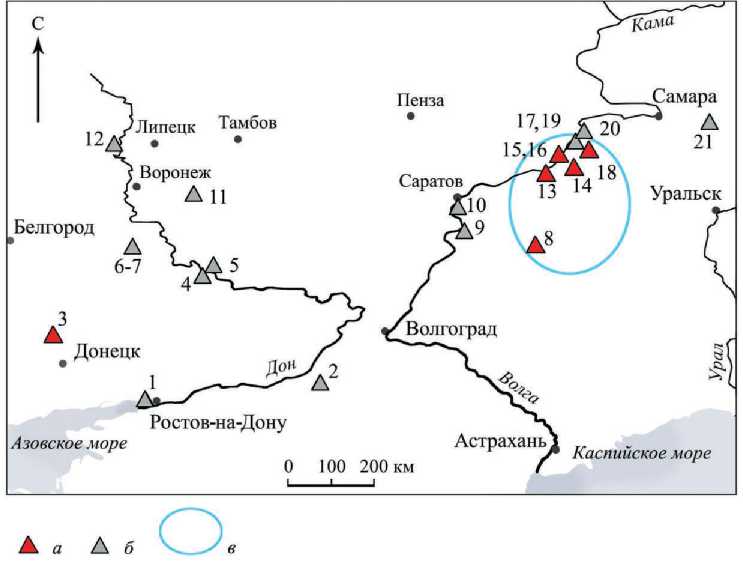

Как уже отмечалось, в нашем распоряжении имеется выборка, состоящая из 336 погребений, происходящих из 21 грунтового могильника (рис. 1). Практически все грунтовые могильники занимали отдельную площадь, в большинстве случаев расположенную недалеко от водных артерий. Возможно, стоит отметить, что данное замечание носит пока условный характер, так как во многих случаях обнаружение памятника связано именно с разрушением береговой линии.

Опираясь на полученные ранее детальные характеристики обряда, а также учитывая взаимосвязи и взаимозависимости групп признаков, описывающих весь массив погребений из грунтовых могильников (более 300 элементов), для проведения пространственного анализа1 решено было привлечь следующие группы признаков: площадь могильной ямы (там, где это удалось зафиксировать), состав керамического инвентаря, расположение сосудов в могильной яме, некерамический инвентарь, наличие или отсутствие костей животных, а также минеральных или органических остатков.

Для проведения корректного анализа по выделенным выше группам признаков решено было привлечь репрезентативные могильники, т. е. те, в которых численность срубных погребений составляет 10 и более. В данную группу попали следующие памятники: Алексеевский левобережный ( Васильева , 1974; Ватазина , 1976; Пестрикова , 1975), Дружковский ( Горбов, Усачук , 1993),

Рис. 1. Карта-схема расположения грунтовых могильников срубной КИО

1 – Ливенцовка I; 2 – Захаровский; 3 – Дружковский; 4 – Терешковский Вал; 5 – Петропавловский; 6 – Новохарьковский; 7 – Самотоевский; 8 – Алексашкинский; 9 – Ново-Привольное; 10 – Смеловский; 11 – Мосоловский; 12 – Никольский; 13 – Солнечный; 14 – Калач I; 15 – Алексеевский левобережный; 16 – Алексеевский II; 17 – Екатериновский I; 18 – Екате-риновский II; 19 – Екатериновский III; 20 – Федоровский; 21 – Съезжее

Екатериновский II ( Зудина, Крамарев , 1993), Калач I ( Тихонов , 1996), Ливен-цовка I, Ново-Привольное, Самотоевский ( Синюк , 1999), Съезжее ( Колев , 2003).

Кратко остановимся на основных полученных результатах.

Размер могильной ямы . «Крупные» и «малые» могильные ямы достаточно равномерно распределены между могильниками, и выделить какие-либо яркие комплексы не представляется возможным.

Типологический состав керамического инвентаря . Основным типом керамики, встречаемой в рассматриваемых могильниках, является баночный, процент которого на порядок превосходит все другие типы. Но в материалах могильников Алексеевский левобережный, Дружковский, Екатериновский-II, Съезжее увеличивается доля горшковидных сосудов, а для керамики Самотоевского могильника процент острореберных горшков до 20 %.

Расположение керамики в могильной яме . Рассматривалось по отношению к погребенному, когда же это не удавалось проследить, – по отношению к стенкам могильной ямы. В погребениях с одним сосудом в 68,1 % он находился перед костяком (около черепа – 35,6 %, около костей рук – 16 %, около грудной клетки – 4,3 %), за костяком керамика встречена в 7 % (за черепом – 5,9 %, за позвоночником – 1,1 %).

В погребениях с двумя сосудами вариабельность размещения сосудов значительна. В качестве основных позиций можно выделить: около черепа – 14,6 %, около лицевого отдела черепа – около костей рук – 8,3 %, около черепа – за черепом – 6,3 %.

Некерамический инвентарь . Встречен в 10,4 % погребений и представлен 65 предметами, среди которых подвески составляют 24,6 %, браслеты – 23,1 %, альчики-бабки-астрагалы – 15,4 %, пронизи (бронзовые) – 9,2 %, бусы – 6,2 %, подвески из раковины – 6,2 % и др.

Кости животных в могильных ямах . Встречены в 3 % погребений и представлены в основном костями мелкого рогатого скота.

Растительные и минеральные остатки . Зафиксированы в 6 % погребений. Доминируют остатки растительного происхождения.

На следующем этапе был проведен пространственный анализ полученных данных, результаты которого позволили прийти к ряду заключений. Фиксируются близкие тенденции распределения значений всех групп признаков по памятникам. Выявить четкие локальные групп могильников, отражающие разные этапы существования срубной культуры на данной территории, пока не представляется возможным. Развитие основных характеристик, по имеющимся в настоящее время представлениям, происходило достаточно равномерно на всей площади рассматриваемого региона. И в то же время можно предположить некоторую динамику в их развитии. По ряду признаков наметилось некоторое обособление небольших групп: 1) могильники Алексеевский левобережный, Екатериновский-II, Калач I раннего периода ( Лунькова, Луньков , 2014. С. 59) срубной КИО и 2) могильники Ливенцовка-I, Самотоевский и Съезжее развитого периода (Там же).

Особое место занимает Дружковский могильник. Обнаруженный там керамический материал, а также свидетельства совершения ритуальных церемоний позволяют рассматривать его как яркий культовый комплекс, занимающий особое место в системе погребальных памятников срубной КИО.

Кроме этого, необходимо отметить наметившееся по анализу содержащих металлические предметы грунтовых могильников усиление тенденций в концентрации этих памятников в районе северной части Нижнего Поволжья (рис. 2: в ). Возможно, здесь существовал определенный круг памятников (Алексашкинский, Солнечный, Калач I, Алексеевский левобережный, Алексеевский II, Екатериновский II), в характеристиках обряда которых отмечены некоторые «отклонения» от существующих «стандартов» ( Лунькова , 2002).

Также стоит упомянуть и выявленную ранее, на основе статистического анализа, и подтвержденную сейчас тенденцию к локализации памятников по соотношению количества погребений предшествующих культур и погребений, относящихся к срубной культуре. В большинстве случаев те памятники, в которых есть захоронения ранних (по отношению к срубной) культур, а непосредственно численность срубных погребений не превышает 15, тяготеют к бассейну реки Дон. В аналогичной ситуации, но при наличии более 15 срубных погребений – к бассейну Волги.

Таким образом, изучение грунтовых могильников, синхронных курганным, представляет значительный интерес как в плане исследования особенностей

Рис. 2. Карта-схема распределения грунтовых могильников срубной КИО, содержавших ( а, в ) и не содержавших ( б ) металлические предметы

1 – Ливенцовка I; 2 – Захаровский; 3 – Дружковский; 4 – Терешковский Вал; 5 – Петропавловский; 6 – Новохарьковский; 7 – Самотоевский; 8 – Алексашкинский; 9 – Ново-Привольное; 10 – Смеловский; 11 – Мосоловский; 12 – Никольский; 13 – Солнечный; 14 – Калач I; 15 – Алексеевский левобережный; 16 – Алексеевский II; 17 – Екатериновский I; 18 – Екате-риновский II; 19 – Екатериновский III; 20 – Федоровский; 21 – Съезжее погребальной обрядности, так и решения вопросов социальной структуры, демографии и этнокультурных взаимодействий оставившего их населения. Особую актуальность данному исследованию придает применение методов ГИС-анализа.

Полученные результаты пространственного анализа грунтовых могильников, основанные на данных статистического анализа имеющейся базы данных, с одной стороны, позволяют говорить о достаточно равномерном распределении памятников на рассматриваемой территории на всем протяжении развития культуры. С другой стороны, по сочетанию количество срубных погребений в могильнике и наличия или отсутствия погребений предшествующих культур удалось зафиксировать тенденцию к выделению двух групп памятников, тяготеющих к бассейнам разных рек: Дона и Волги. Также подтверждается возможность выделения особого круга памятников в районе северной части Нижнего Поволжья.

Список литературы Территориальное распределение грунтовых могильников срубной КИО (по данным ГИС-анализа)

- Агапов С. А., Пестрикова В. И., 1977. Отчет о раскопках Алексеевского II грунтового могильника в Хвалынском районе Саратовской области в 1977 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 6701, 6701а.

- Васильев И. Б., 1974. Отчет о работах II отряда Средневолжской археологической экспедиции в 1974 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 5426, 5426а.

- Ватазина А. П., 1976. Отчет о раскопках в Хвалынском районе Саратовской области в 1976 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 6778, 6778а.

- Горбов В. Н., Усачук А. Н., 1993. Дружковский могильник и некоторые вопросы мировоззрения срубных племен // Археологический альманах. Вып. 2 / Гл. ред. А. В. Колесник. Донецк: Донеччина. С. 115-132.

- Зудина В. Н., Крамарев А. И., 1993. Могильник эпохи бронзы у с. Екатериновка // Археологические исследования в Поволжье: межвуз. сб. ст. / Отв. ред. Г. И. Матвеева. Самара: Самарский гос. ун-т. С. 128-156.

- Ивашов М. В., Мельников Е. Н., 2009. Грунтовые захоронения эпохи бронзы на территории Верхнего Подонья // РА. № 2. С. 122-134.

- Колев Ю. И., 2003. Грунтовый могильник срубной культуры Съезжее II (материалы раскопок) // Материальная культура населения бассейна реки Самары в бронзовом веке / Ред. Ю. И. Колев, П. Ф. Кузнецов, О. Д. Мочалов. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 88-111.

- Колев Ю. И., Седова М. В., 1987. Грунтовые могильники срубной культуры на территории Куйбышевского Заволжья // Археологические исследования в Среднем Поволжье. Куйбышев: Куйбышевский гос. ун-т. С. 68-86.

- Лопатин В. А., 2010. Смеловский могильник: модель локального культурогенеза в степном Заволжье (середина II тыс. до н. э.) / Ред. Н. М. Малов. Саратов: Наука. 244 с.

- Лунькова Ю. В., 2002. К изучению погребального обряда срубной культуры Волго-Донского междуречья // РА. № 4. С. 143-149.

- Лунькова Ю. В., Луньков В. Ю., 2014. Грунтовые могильники срубной КИО (предварительное сообщение) // КСИА. Вып. 236. С. 55-60.

- Лунькова Ю. В., Луньков В. Ю., 2018. Погребения с металлическими предметами из грунтовых могильников срубной КИО // КСИА. Вып. 253. С. 110-119.

- Макаров Н. А., Зеленцова О. В., Коробов Д. С., Ворошилов А. Н., Черников А. П., 2015. Геоинформационная система "Археологические памятники России": методические подходы к разработке и первые результаты наполнения // КСИА. Вып. 237. С. 7-19.

- Пестрикова В. И., 1975. Отчет о разведках в Приволжском районе Куйбышевской области и работах в Хвалынском районе Саратовской области в 1975 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 5847.

- Пятых Г. Г., 1991. Алексашкинский бескурганный могильник и его место среди однотипных памятников // Археология восточно-европейской степи. Вып. 2. Саратов: Саратовский ун-т. С. 94-103.

- Синюк А. Т., 1999. О грунтовых могильниках эпохи бронзы на Дону // Проблемы археологии бассейна Дона: сб. науч. тр. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. С. 56-72.

- Тихонов В. В., 1996. Грунтовой могильник Калач в Саратовском Заволжье // Охрана и исследование памятников археологии Саратовской области в 1995 году. Вып. 1 / Науч. ред. А. И. Юдин. Саратов: Орион. С. 37-53.