Синдром нарушения равновесия надколенника диспластического генеза. Часть 1. Общие принципы построения исследования

Автор: Сименач Б.И., Бабуркина Е.П.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Авторы приводят свою концепцию «травматических или врожденных» вывихов надколенника. Она построена на теории генетически детерминированной наследственно предрасположенной патологии суставов с ее новыми нетрадиционными представлениями о сути этой патологии. Концепция внесла новое качество в диагностику, лечение и прогнозирование вывихов надколенника.

Вывих надколенника, теория, методология исследований, концептуальное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142121138

IDR: 142121138

Текст научной статьи Синдром нарушения равновесия надколенника диспластического генеза. Часть 1. Общие принципы построения исследования

Прочитав статью В.И. Шевцова и П.П. Бу-равцова «Новая классификация вывиха надколенника по степени тяжести и показания к выбору методов оперативного лечения» в журнале «Гений ортопедии» за 2007 г. [31] хотим поделиться нашими взглядами на эту проблему.

Наша новая концепция о «травматических или врожденных» вывихах надколенника построена на теории генетически детерминированной наследственно предрасположенной патологии суставов с ее новыми нетрадиционными представлениями о сути этой патологии, внесла новое качество в их диагностику, лечение и прогнозирование. Суть явления наследственной предрасположенности усматривается в генной мультифакториальности -мутациях нескольких различных генов [2].

Эти генные изменения клинически проявляются в виде различных аномалий строения взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, клинически проявляющиеся как признаки заболевания. Генетически детерминированные аномалии (признаки) можно представить как беспрерывный ряд значений при переходе от здоровых к больным. В группе больных такие признаки формируют беспрерывный спектр переходов от субклинических форм до форм с выраженными клиническими проявлениями, что обусловливает различную степень тяжести течения заболевания.

Наши исследования имеют существенные особенности, на которые следует обратить внимание.

-

1. Теоретико-методологические особенности наших исследований

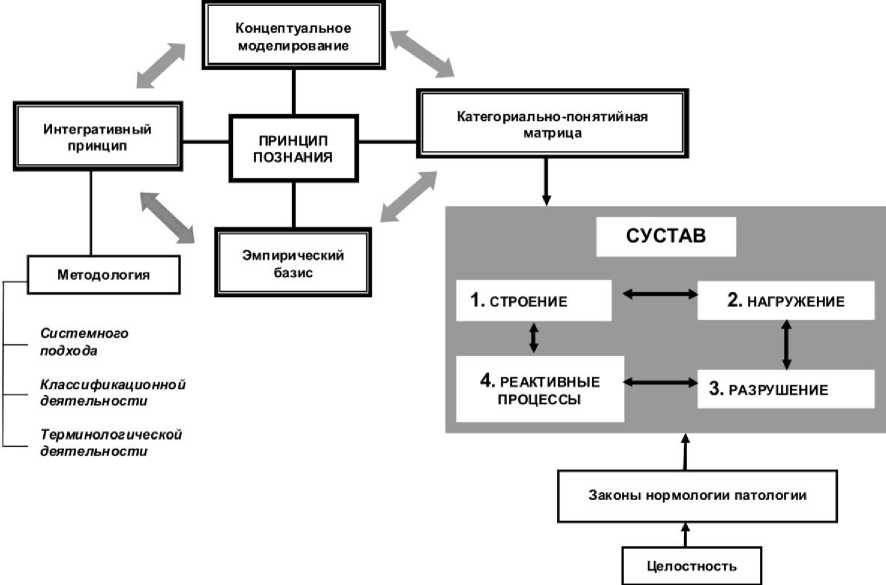

В основу наших исследований положен собственный поисковый аппарат (рис. 1) как со- вокупность разных регулятивов смысловой (также практической) деятельности, который складывается из:

-

- генезисного принципа ;

-

- интегративного методологического принципа;

-

- категориально-понятийной матрицы в виде концептуальной модели "сустав" (рис. 2);

-

- концептуального моделирования как механизма раскрытия нового знания;

-

- эмпирического базиса , накопленного в процессе многолетних эмпирических исследований заболеваний суставов, обусловленных наследственной предрасположенностью

(ЗСОНП) [1, 7, 15, 17, 21, 29]:

-

- полигенной мультифакториальности как структурной основы ЗСОНП.

Рассмотрим их более детально.

-

1.1. Основные принципы нашего исследования

-

1.1.1. Генезисний принцип

-

Генезис (порождаю, создаю). В нашем случае это возникновение и развитие. Под генезисом понимают множество каких-то феноменов, в котором каждый из последовательных феноменов (элементов множества) либо определяет собой соответствующее развитие предыдущего феномена, либо вносит какой-то взнос в целостность, которая формируется этим множеством, либо определяет конечный феномен. Примером этому могут быть цепь событий в любой сфере деятельности, филогенетические ряды видов, животных и растений, последовательность суждений в логических и математических доведениях [28].

Рис. 1. Поисковый аппарат

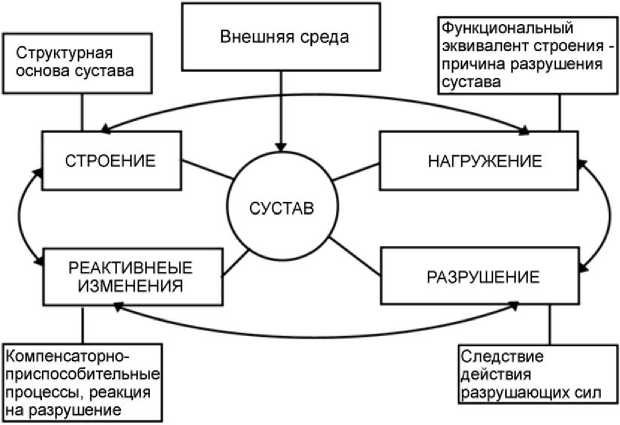

Рис. 2. Концептуальная модель «Сустав»

Генезисный принцип в наших исследованиях ориентирует исследование на выяснение особенностей возникновения и развития тех явлений, которые изучаются. В такой ситуации, структурно-функциональные данные „морфос” и „нозос” исполняют роль эмпирического базиса исследования.

-

1.1.2. Интегративный принцип

Само понятие "интеграция научных знаний” трактуется как особенная гносеологическая деятельность, акция, которой присущи процессы взаимодействия (взаимосвязи, взаимопроникновения, взаимодействия) понятий, идей и теорий.

Под интегративным подходом понимают процесс многообразного (генетического, эссенциального, феноменологического) смыслового сочетания научных известных на основе определенных методологических и теоретических правил, с целью получения заданных мировоззренческих результатов. Интеграция - это не разовый акт, а процессуальное явление [20]. Интегративные тенденции в науке отображают интегративные процессы в обществе [14]. Примером этому может быть Концепция инновационного развития Государства [4].

Интегративные процессы в медицине многоаспектные и многозначительные по своему следствию [9]. В первую очередь, под их влиянием меняется логическая структура медицинского знания. Следует обратить внимание на особенности механизмов интеграции. Они многообразны:

-

- связанные с универсализацией знания, суть

которого в экстраполяции методов, понятий и законов одних наук на другие с последовательной проработкой общенаучных или даже общих понятий и категорий, принципов или подходов на основе философских знаний с последовательным совершенствованием понятийного аппарата;

-

- при интегративном подходе учитываются результаты взаимодействий разных видов человеческой деятельности: экспериментальной, технологической, проектно-конструкторской и других [5];

-

- особенности механизма реализации интегративного подхода могут определяться способом членения исследуемого объекта ;

-

- элементом механизма интеграции выступает построение модели или гипотетическое конструирование нового фрагмента действительности;

-

- интегративные процессы, связанные с процессом дифференциации знания.

Таким образом, интеграция в таком смысле – это механизм построения и развития новых форм знания [13] .

Следует заметить, что еще в 90-х годах 20 века, возможно под воздействием директив 27-го съезда КПСС, "интеграция" вызывала определенную заинтересованность в медицинских кругах [19]. Однако в основном этот процесс реализовался на философском и подфилософском уровнях. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в журнале "Философские вопросы медицины и биологии", который издавало Министерство здравоохранения УССР [6, 10, 11, 12, 13, 20, 22].

Возможно, в каких-то направлениях принцип интеграции нашел тогда свою реализацию, но в медицинской науке, в том числе в ортопедии, он остался только на уровне диспутов и деклараций. И это понятно. Медицинская наука этого времени в „прикладных” институтах была сориентирована на сугубо прикладные разработки. При такой ситуации фундаментальные исследования (в том числе и интеграция) были ненужными. Такая ориентация привела к ряду существенных ошибок, которые окончательно обусловили негативные результаты этой "прикладной" кампании. Это, в первую очередь, низкая научная компетентность, отставание науки от мировой, недооценка фундаментальных исследований, некомпетентность многих решений в управлении наукой, некорректность планирования (которые и до сих пор остались) [18, 16].

Иначе ситуация складывается в современных условиях инновационного развития экономики, как процесса "общественного производства..., который характеризуется ростом объемов продукции, повышением конкурентоспособности, которая достигается за счет активного использования новых знаний и новых технологий» .

Одной из особенностей, присущих интегративным исследованиям, является системный подход [3, 8, 19, 25].

Критерии или признаки системности в науке видят в упорядочении, периодичности, сильной структурированности и в тематическом обосновании [3].

Использование системного подхода, в свою очередь, неминуемо вызывает необходимость использования методологий классиологии и терминологии [25, 27]. Ведь в любых случаях раскрытия нового знания возникает потребность внесения соответствующих изменений в терминологическом и классификационном аппарате. Особенная ситуация складывается на этапе перехода от эмпирических к интегративным – теоретическим исследованиям, когда постоянно возникают классификационные и терминологические конфликты [25].

Лучшим примером использования совокупности классификационной и терминологической деятельности в условиях системного подхода является наша двойная интенционально-экстенциональная (описательно-смысловая) ге-незисная классификация заболеваний суставов, обусловленных наследственной предрасположенностью [25]. В наших исследованиях терминологическая и классификационная методологии, как и системный подход, использовались в составе поискового аппарата.

-

1.2. Категориально-понятийная матрица1

В любом научном труде, независимо от уровня и особенностей его решения, необходима определенная теоретическая основа или модель - „теоретический конструктор”, вокруг которого, или на котором возможно формировать разные по структуре и научному уровню исследования. В большинстве случаев это какой-то критерий оценки. В нашем случае такую роль исполняет собственная категориально-понятийная матрица, которая представлена в форме концептуальной модели "сустав" (рис. 2). Она составляет теоретическую основу нашего концептуального (категориального) синтеза. Модель верифицирована и разноаспектно использована, в том числе в докторских и кандидатских диссертациях [1, 7, 15, 17, 21, 29].

« Категориальный синтез определяется как синтез чувственного многообразия на основе категорий мышления, порождающий на завершающем этапе целостное понимание выделенной области явлений и вследствие этого выступающий как интегральная характеристика процесса возникновения знания» [30].

По мнению В.Л. Храмовой [30], категориальный синтез теории - это наиболее развитая форма организации научного знания.

Этот синтез реализуется в творческом акте, который фокусирует весь спектр закономерностей познавательного процесса: гносеологических закономерностей перехода от эмпирического к теоретическому и от него к практике; как логическая закономерность перехода от од- ной формы развития науки к другой; как закономерность идейного развития науки в русле выбранных традиций, связанных с эвристикой в широком понимании [30].

Только синтез, который базируется на интегративно заданную категориальную матрицу формирования знания, творит новое и тем самым раскрывает тайну творчества.

Наша концептуальная модель " сустав " (см. рис. 2) построена из пяти обобщенных категориальных понятий: строение, нагружение, разрушение, реактивные процессы, внешнесредовой фактор. Каждое из этих понятий интегрирует соответствующие категории (такие как: количество, качество, структура, пространство, место, время, положение, отношение, взаимодействие и другие), которые в совокупности отображают основную суть явлений, что изучаются [23, 25].

Это биомеханические и биохимические категории, которые вместе описывают биологическую основу жизнедеятельности сустава.

Биомеханические категории: строение и нагружение зависят от структуры предмета. Структура связана и с категориями количества и качества, пространства и времени. В структуре изменение расположения одного из элементов (деформация) тянет за собой изменение других элементов, что сопровождается нарушением равновесия нагрузки сустава (силовыми деформациями) – системы в целом (сустава) – с нарушением функции системы как целостности [24]. Только сочетание структуры и функции составляет целостную структуру.

Биохимические категории изнашивания – разрушение, реактивные изменения. Последняя рассматривается как стадийный процесс регенерации – репаративной регенерации – дис-регенерации [28]. Артроз (остеоартроз) проявляется в воспалительно-дистрофических изменениях как защитно-приспособительных реакциях организма.

Пятой категорией является действие факторов внешней среды (что взаимодействуют с системой), которые в различных условиях выполняют разные функции. Все пять выделенных факторов (элементов системы), которые в каждом случае присутствуют, находятся во взаимосвязях и взаимодействии, к тому же в зависимости от целесообразности они подлежат последующей (за целевыми или другими характеристиками) дифференциации [25, 28].

Концептуальная модель "сустав" положена в теоретическую основу всех наших исследований в области диспластических заболеваний суставов и позвоночника, обусловленных наследственной предрасположенностью, которые выполнялись лично авторами статьи, их последователями и учениками [1, 8, 25, 27, 28].

-

1.3. Концептуальное моделирование

Третьим фактором, что составляет основу нашего поискового принципа, является концептуальное моделирование (КМ). В нашем случае оно используется как смысловой процесс, который реализуется в умозаключениях, понятиях и суждениях и базируется на эмпирическом базисе науки, а именно на законах патологии – нормологии: целостности, детерминизме, структурности, причинности и реактивности -при четком определении цели моделирования и других регулятивов исследования.

В построении КМ использовали законы и закономерности, которые описывают данную конкретную объективную действительность, а также официально принятую терминологию и классификацию. Ведь КМ есть определенного рода классификационная деятельность. Основную смысловую роль в условиях КМ выполняли взаимосвязи между разными известными фактами или явлениями. А основным критерием оценки КМ был собственный способ мышления (парадигма), ведь концептуальное моделирование требует совершенного знания и понимания предмета исследования.

Концептуальное моделирование – инструмент для управляющего (а не управляемого) развития исследований по определенной программе. С его помощью мы получали информацию о состоянии исследуемого объекта с учетом многообразных конкретных ситуаций. КМ – источник предвидения достоверного поведения процесса или явления как при неуправляемом ходе, так и в условиях активного управления (например, путем хирургического вмешательства). КМ помогает выявлению ранее неизвестных явлений – раскрытию сути нового знания [5, 19, 25].

Таким образом, формальная концептуальная модель является эффективным средством благоустройства и иерархизации разных категорий, идей и понятий.

Как показали наши исследования, КМ, что владеет многоаспектным действием, функциями, не ограниченными структурными или часовыми параметрами, способствовало переориентации способа мышления автора (рефлексивное действие) и его последователей, проработке методологии построения новой теории, построению новых концепций, теорий и методологии последовательного их использования. Именно в таких аспектах КМ использовалось в наших исследованиях. Его результаты приводились в текстовой форме, в рисунках (графиках) и соответствующих теоретических обобщениях.

-

1.4. Эмпирический базис

В основу интегративных исследований положены данные, которые получены путем наблюдений и экспериментальных исследований ЗСОНП [1, 8,15, 17, 21, 29]. Эти эмпирические данные в условиях интегративных исследований используются двояко. С одной стороны – это основа для построения новых концепций, обобщений, синтеза, теоретизации, новых представлений с новыми определениями и классификационными призна- ками. С другой – эмпирические методики (эксперименты по модели) и их обобщенные результаты используются в качестве верифицированных фактов достоверности новых теоретических обобщений. Ведь любая новая теория несет в себе многообразное знание: достоверное, вероятное, которое пока еще досказывается, и ошибочное, которое возможно обнаружить только в процессе реализации теоретической концепции.

Следует заметить, что в условиях интегративных исследований потребность в эмпирическом базисе, как и в других факторах поискового принципа, не остается постоянной, а меняется в зависимости от ситуаций, которые складываются, в первую очередь, от целевых характеристик исследования. При этом определяющее значение имеет авторская парадигма – способ мышления, который регулирует сценарий исследований.