Тибетские палаши со скошенным острием из музейных собраний Великобритании и США

Автор: Бобров Леонид Александрович, Пронин Алексей Олегович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 3 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены длинноклинковые тибетские палаши со скошенным острием, трехлепестковым и трапециевидным навершием из собраний Музея искусств Метрополитен (Нью-Йорк, США), музея Королевский Арсенал (Лидс, Великобритания), музея Пит Риверс (Оксфорд, Великобритания).

Тибет, центральная азия, восточная азия, монголия, южная сибирь, китай, клинковое оружие, палаши па-дам

Короткий адрес: https://sciup.org/14737451

IDR: 14737451 | УДК: 903.22;

Текст научной статьи Тибетские палаши со скошенным острием из музейных собраний Великобритании и США

В позднем средневековье и в Новое вре мя длинноклинковое оружие играло исклю чительно важную роль в комплексе воору жения воинов Тибета . Наряду с копьями и пиками оно являлось основным видом ору жия ближнего боя панцирников и состоя тельных ополченцев « Страны снегов ». Даже гражданские чиновники , торговцы и путе шественники предпочитали отправляться в дорогу , имея при себе палаш и ( или ) кинжал [ Горелик , 2004; Бобров , Худяков , 2008. С . 274, 615].

Необходимо отметить, что длинноклинковое оружие Тибета XVII–XIX вв. разительно отличается от длинноклинкового оружия его западных и восточных соседей – государств Средней и континентальной Восточной Азии, Южной Сибири. В рас- сматриваемый период в Мавераннахре, Дашт-и Кипчак, Восточном Туркестане и на иных территориях абсолютно преобладали сабли с изогнутым клинком, Г-образной рукоятью и крестообразным перекрестием [Ахметжан, 2007. С. 103. Рис. 75; С. 104. Рис. 76; С. 107. Рис. 81], а в Китае – слабоизогнутые сабли с прямой рукоятью, дисковидной гардой и двулезвийные прямые мечи [Хуанчао…, 2004]. В Тибете преобладающей разновидностью длинноклинкового оружия были прямые однолезвийные палаши. Данный факт резко выделяет тибетский оружейный комплекс из общего ряда азиатских оружейных комплексов и сближает его с монгольским, где палаши также имели широкое распространение [Бобров, Худяков, 2008. С. 271–274, 293] 1.

* Работа выполнена в рамках ГК № 14.740.11.0766 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».

С некоторой долей условности тибетские палаши 2 можно разделить по длине клинка на длинные ( общая длина более 70 см , в том числе клинок более 60 см ) и укороченные ( общая длина менее 70 см , в том числе кли нок менее 60 см ), а по форме острия – на палаши со скошенным и прямым острием . Для длинных палашей характерно скошен ное ( срезанное под углом ), а для укорочен ных – прямое острие . Среди всех разновид ностей тибетских палашей абсолютно преобладают клинки , снабженные рукоятью с округлой гардой с бортиком по периметру . Главное отличие тибетских палашей с длинным клинком и скошенным острием между собой заключается в особенностях декоративного оформления и форме навер - шия рукояти . Среди последних преобладают трехлепестковые навершия , символизи рующие ваджру . Несколько реже встреча ются трапециевидные , полусферические , пятиугольные и фигурные прорезные на - вершия [ Бобров , Худяков , 2008. С . 274]. « Классическим » ( наиболее распространен ным ) тибетским длинноклинковым палашом является па - дам , имеющий длинный ( более 60 см ) клинок со скошенным острием , руко ять с округлой гардой , увенчанную трехле пестковым навершием .

В настоящее время длинноклинковое ти бетское оружие относительно широко пред ставлено в музейных и частных собраниях разных стран мира : КНР , Непала , Бутана , США и Великобритании [ Пронин , Москви - тин , 2010]. Известное количество тибетских палашей присутствует в музеях России , Монголии , Японии , Германии и других стран .

Основа западных коллекций тибетского длинноклинкового оружия формировалась в два этапа. Первый может быть датирован началом XX в., когда в ходе экспедиции Янгхазбенда офицерами английского экспедиционного корпуса были вывезены образ- цы богато оформленного тибетского вооружения, попавшего в частные коллекции. Впоследствии большая часть таких предметов, включая палаши, была передана в дар или выкуплена музеями Великобритании и США. Второй этап датируется II половиной XX в., когда на западные аукционы стали поступать предметы вооружения, захваченные в тибетских монастырях и старых арсеналах в ходе «Культурной революции». В настоящее время китайское правительство предпринимает активные усилия по предотвращению контрабандной торговли старинным оружием.

В данной статье мы рассмотрим длинно клинковые тибетские палаши со скошенным острием , трехлепестковым и трапециевид ным навершием , хранящиеся в фондах Му зея искусств Метрополитен ( Нью - Йорк , США ), музея Виктории и Альберта ( Лон дон , Великобритания ), музея Пит Риверс ( Оксфорд , Великобритания ) и музея Коро левский Арсенал ( Лидс , Великобритания ).

Описания указанных тибетских палашей и их фотографии были представлены в ра ботах некоторых западных исследователей [Stone, 1999; Granscay, 1959; LaRocca, 2006]. Часть из них опубликована отечественными авторами [ Бобров , Худяков , 2008. С . 270, 273–274], им дана общая характеристика [ Там же . С . 274]. В то же время представля ется необходимым предложить детализиро ванное описание данных палашей , пред ставляющих значительный научный интерес для российских исследователей .

Все палаши имеют схожую форму клин ка и отличаются в основном особенностями оформления рукояти . К первой группе отно сятся « классические » варианты палашей па - дам с прямым однолезвийным длинным клинком , скошенным острием , округлой гардой , трапециевидной муфтой ( обоймой ) рукояти и трехлепестковым навершием . Всего в группе насчитывается 3 экз ., разли чающиеся особенностями декоративного оформления .

Вариант 1 – с гардой с фестончатым кра ем и желобчатым бортиком , муфтой , укра шенной прорезным растительным орнамен том , рукоятью , обмотанной металлической проволокой , железным прорезным наверши - ем с бирюзовой инкрустацией .

Включает 1 экз . из Музея искусств Мет рополитен ( инвентарный номер 36.25.1464). Палаш был передан в дар музею Джорджем

С . Стоуном в 1935 г . Длина палаша 83,8 см , в том числе длина клинка 71,8 см [Granscay, 1959. P. 177].

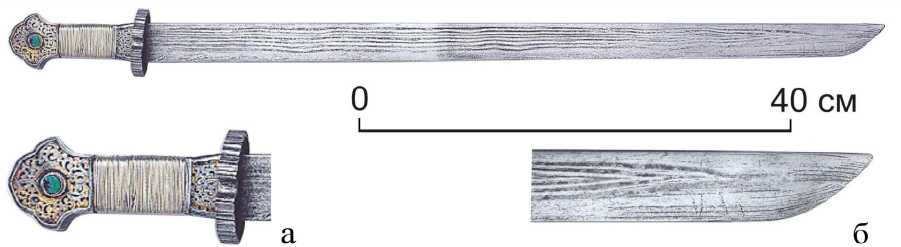

Выполнен в традиционном тибетском стиле , отличается высоким качеством рабо ты и хорошей сохранностью ( рис . 1).

Эфес имеет прямую деревянную рукоять , обмотанную серебристой проволокой ( рис . 1, a ). Навершие ( ваджра ), а также обойма покрыты позолоченным прорезным растительным орнаментом . Открытые плос кости узора имеют насечку поверхности ( кернение ), выполненную при помощи про бойника с округлым бойком ( пуансона ). Боковые стороны металических частей ру кояти украшены гравированным прямо угольным орнаментом , покрытым серебром . В гнездо в центре навершия рукояти поме щен крупный кусок бирюзы округлой фор мы . Тыльная сторона навершия и обоймы украшений не имеют . Задняя сторона на - вершия снабжена кольцом для крепления темляка или кисти . Гарда выполнена в виде двойного трилистника . Широкий бортик снабжен вертикальными желобками . На правление клинка по отношению к эфесу показывает , что палаш носился в ножнах ( утрачены ) с левой стороны тела .

Клинок имеет тусклый серый цвет и знаменитый так называемый «шпилечный» узор металла – тхур [thur], состоящий из семи темных и шести светлых линий (рис. 1, б). Это значит, что основа клинка сделана из трех сложенных прутьев («шпилек») мягкого и темного (так называемого «женского») железа мо лсагс [mo lsags], перемежающихся с тремя сложенными прутьями более твердого светлого («мужского») железа пхо лсагс [pho lsags], с единичным стержнем темного «женского» железа посередине. Основа клинка обрамлена светлым железом, которое формирует его обушок и режущую кромку. Такая техника ковки типична для тибетских клинков, в которых попеременно комбинируются прутья твердого и мягкого железа с целью получить одновременно прочный и гибкий клинок. Цвет и качество железа, а также количество шпилечных линий могут значительно варьироваться в разных клинках. Текстура в виде точек в средней части клинка и параллельных линий на кончике – результат старой коррозии.

Особенности оформления палаша позво ляют датировать его XVII–XIX вв . и связы вать с комплексом вооружения воинов Цен трального Тибета .

Вариант 2 – с подпрямоугольной гардой с фестончатым краем и желобчатым борти ком , рукоятью , обмотанной серебряной проволокой , навершием с коралловой ин крустацией .

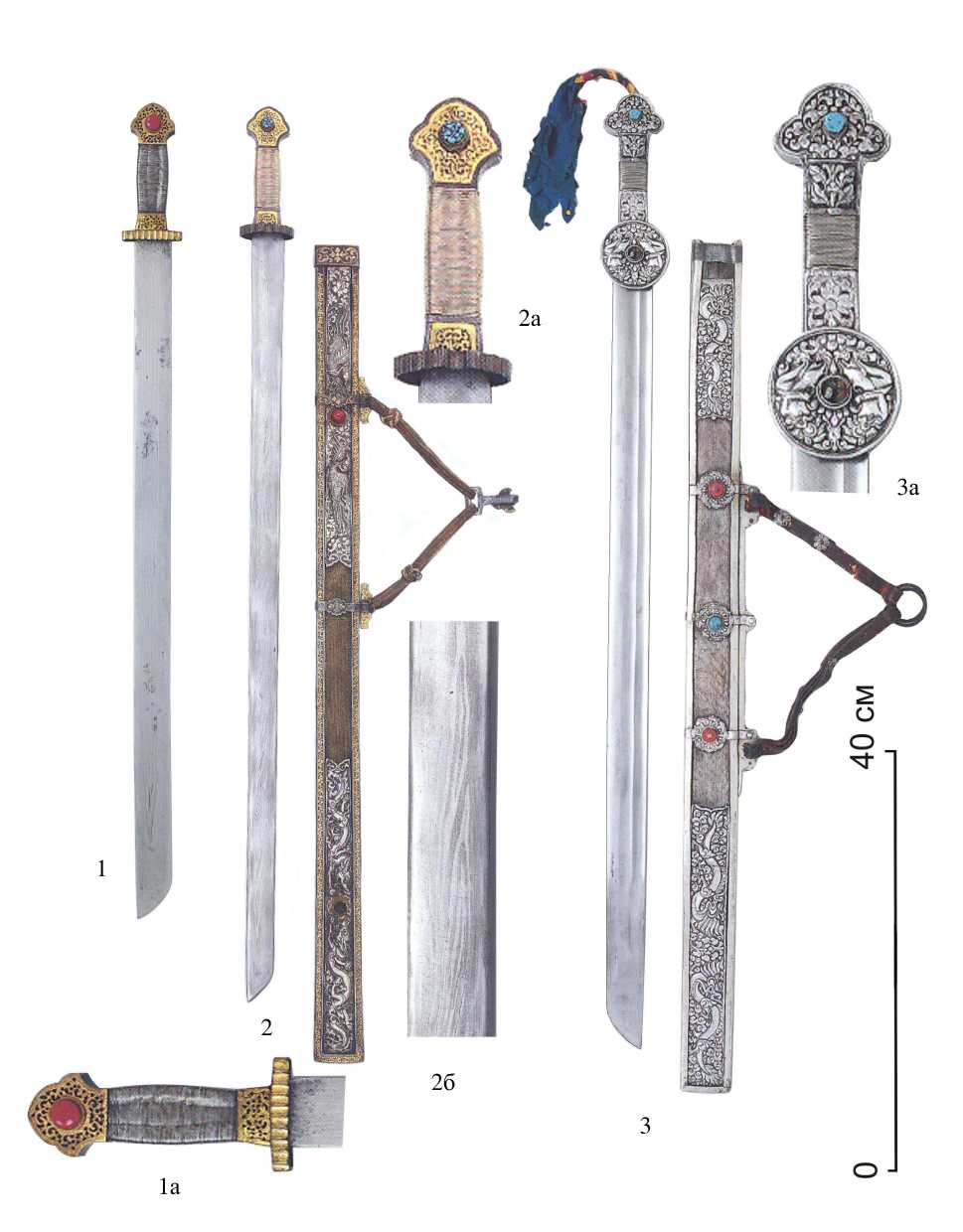

Включает 1 экз . из фондов Музея ис кусств Метрополитен ( инвентарный номер 36.25.1458 а ) ( рис . 2, 1 ). Палаш был передан в дар музею Джорджем С . Стоуном в 1935 г . Длина палаша 78,7 см , в том числе длина клинка 66, 4 см .

По конструкции и стилю данный палаш близок предыдущему образцу , но имеет не сколько меньшие размеры . Качество отдел ки эфеса несколько выше . Деревянная не много расширяющаяся в c ередине рукоять ( рис . 2, 1 ) обмотана серебряной проволокой . На лицевой части рукояти имеются два

Рис . 1. Традиционный вариант тибетского палаша па - дам с явно выраженным узором металла клинка из коллекции Музея искусств Метрополитен (Нью-Йорк, США; по: [LaRocca, 2006. Р. 157]): а – рукоять; б – фрагмент скошенного острия клинка с узором металла (железо, серебро, золото, бирюза, дерево, текстиль)

Рис . 2. Традиционные тибетские палаши па - дам (по: [LaRocca, 2006. Р. 158, 161-162]): 1 - палаш па - дам из коллекции Музея искусств Метрополитен (Нью-Йорк, США), с позолоченным навершием рукояти, украшенным кораллом; 1 а - рукоять палаша (железо, золото, серебро, коралл, дерево); 2 - палаш па - дам с ножнами из коллекции музея Королевский Арсенал (Лидс, Великобритания), с позолоченными деталями рукояти, украшенным бирюзой навершием и серебряными рельефными накладками на ножнах; 2а - рукоять; 2б - узор металла на клинке (фрагмент) (железо, серебро, дерево, кожа, бирюза, коралл, текстиль); 3 - палаш, оформленный в стиле па - дам с ножнами, с клинком с двумя долами и гардой в виде диска из коллекции Музея искусств Метрополитен (Нью-Йорк, США); 3а - рукоять (железо, серебро, дерево, текстиль, бирюза, коралл, кожа)

продольных дола . Муфта ( обойма ) выпол нена из железа , покрыта позолотой и укра шена прорезным растительным орнаментом . Сходным образом оформлено и навершие , в центре которого помещено гнездо с круп ным куском коралла или его имитацией . Гарда позолочена , широкий бортик покрыт вертикальными желобками . Палаш изготов лен для ношения горизонтально спереди лезвием вверх . Д . ЛаРокка отмечает , что с палашом сохранились также оригинальные ножны , но по причине « плохой сохранно сти » их описание не приведено в работах [LaRocca, 2006. P. 158].

Клинок также отличается более высоким качеством исполнения и большей толщи ной – он имеет очень острое лезвие и харак терный жемчужно - серебристый оттенок . « Шпилечный » узор металла клинка гораздо более тонкий , чем на предыдущем образце , показан только тонкими линиями , немного отличающимися в отделке . Он состоит из шести полированных линий , перемежаю щихся с пятью линиями с матовой отделкой , совпадающей с отделкой остальной поверх ности клинка ( рис . 2, 1 ). Это показывает , что здесь собраны чередующиеся три стержня блестящего железа , два стержня матового железа и один стержень блестящего железа в центре . Насколько это совпадает с « муж ским » железом пхо лсагс [pho lsags] для ма товых стержней и « женским » железом мо лсагс [mo lsags] для полированных стерж ней , остается неясным . Клинок имеет до полнительные слои в области скошенного острия и режущей кромки , что говорит о еще более сложной ковке .

Особенности оформления палаша позво ляют датировать его XVII–XIX вв . и связы вать с комплексом вооружения воинов Цен трального Тибета .

Вариант 3 – с округлой гардой с фестон чатым краем и желобчатым бортиком , руко ятью , обмотанной серебряной проволокой , позолоченным прорезным навершием с би рюзовой инкрустацией . В комплекте с нож нами .

Включает 1 экз . из фондов музея Коро левский Арсенал ( инвентарный номер XXVIS.187). Длина палаша 101 см , в том числе клинок 86 см ( рис . 2, 2 ).

Рукоять палаша имеет оформление, характерное для «классических» палашей па-дам – снабженная парой продольных дол деревянная рукоять обмотана серебряной проволокой (рис. 2, 2a). Позолоченная обойма (муфта) украшена картушем, заполненным прорезным растительным орнаментом. Таким же орнаментом покрыта лицевая поверхность позолоченного навершия. В его гнездо вставлен округлый кусок бирюзы. Округлая гарда с фестончатым краем выполнена в виде «двойного трилистника». Ее бортик покрыт вертикальными долами.

Клинок имеет необычный узор металла ( рис . 2, 2 б ). Он представляет собой серию волнистых концентрических диагональных линий железа светлого оттенка , создающих текстуру , которая может быть отнесена к так называемому ce rong . По мнению Д . Ла Рокка , термин се может быть классической фонетической версией bye , в таком случае bye rong примерно означает « разделенные ложбины ». Этот эффект достигается приме нением двух прутьев неоднородного железа , сложенных втрое в процессе ковки [LaRocca, 2006. P. 161].

В комплект с палашом входят ножны вытянутой прямоугольной формы, обклеенные с внешней стороны крашеной тканью, а с тыльной – зеленой кожей (рис. 2, 2). Ножны снабжены по периметру железной позолоченной обкладкой, покрытой прорезным растительным узором. Поверхность лицевой части ножен украшена металлическими накладками. Устье ножен усилено прямоугольным железным медальоном, покрытым изображением золотого четырехлепесткового цветка и побега виноградной лозы(?). Верхняя часть ножен закрыта серебряной накладкой, украшенной рельефным изображением двух сходящихся фениксов, играющих «жемчужиной» в цветочных зарослях. «Жемчужина» представляет собой гнездо, в которое вставлен кусок коралла. Нижняя треть ножен покрыта схожей по оформлению серебряной пластиной, только жемчужиной здесь играют уже не фениксы, а сходящиеся драконы. Камень в гнезде нижней пластины не сохранился. Две обоймицы для крепления ремней, расположенные на правой стороне ножен, удерживаются двумя горизонтальными железными полосами, орнаментированными в едином стиле, сочетающимся с медальоном на устье ножен. Судя по наличию подвесов на ножнах, данный палаш сделан для ношения на левой стороне на поясном ремне по центральноазиатской или китайской моде. Необходимо отметить, что в то время, как большинство палашей, носимых на поясном ремне, подвешивалось лезвием вниз, данный экземпляр носился в ножнах лезвием вверх.

Как и другие палаши типа па - дам , дан ный экземпляр датирован американски ми учеными XVII–XIX вв . [LaRocca, 2006. P. 158]. В то же время необходимо отметить , что особенности оформления ножен ( конст рукция обоймиц , внешний вид фениксов и драконов и др .) позволяют предположить , что они были изготовлены в первой полови не указанного периода .

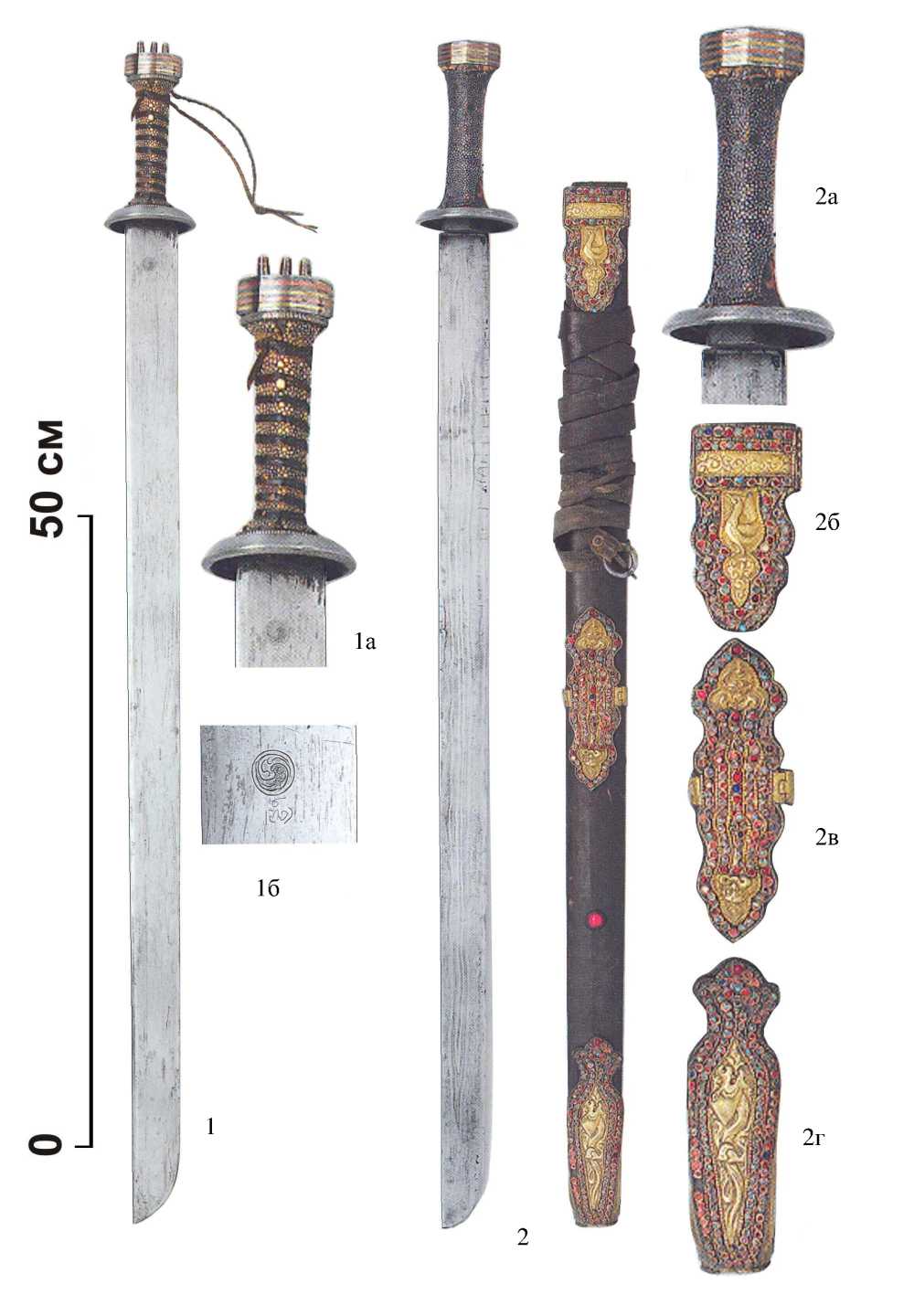

Ко второй группе в серии относятся па лаши с округлой полусферической гардой , рукоятью , покрытой кожей ската , увенчан ной трапециевидным навершием . Данные палаши западные исследователи традици онно соотносят с комплексом вооружения Восточного Тибета [LaRocca, 2006. P. 164– 166]. Тем не менее длинноклинковые пала ши с трапециевидным навершием встреча ются и за пределами собственно Тибетского региона . В частности , схожий по конструк ции палаш был найден на территории Юж ной Сибири [ Бобров , Худяков , 2008. С . 272, 274]. Ими же вооружены джунгарские вои ны на цинских картинах середины XVIII в . [ Там же . С . 293. Рис . 92, 7, 10 ]. Такие факты позволяют предположить , что палаши дан ного типа использовались , а возможно , и изготавливались не только в Восточном Ти бете , но и иных районах Центральной Азии .

Вариант 1 – с железным , украшенным медными ( либо латунными ) полосами - ин крустациями навершием с тремя высту пающими над навершием стержнями .

Включает 1 экз . из фондов Музея ис кусств Метрополитен ( инвентарный номер 36.25.1460) ( рис . 3, 1 ). Палаш был передан в дар музею Джорджем С . Стоуном в 1935 г . Длина палаша 97,5 см , в том числе клинок 82,2 см .

Деревянная ромбическая в сечении рукоять (рис. 3, 1а) имеет расширения в верхней и нижней части, благодаря которым обладает характерным I-образным силуэтом. Ее поверхность оклеена кожей ската и обмотана одинарным кожаным шнуром в виде редкой спирали. Оба конца рукояти снабжены серебряными ободками. Рукоять венчает массивное трапециевидное (в анфас) и ромбическое в сечении навершие. Лицевая сторона навершия украшена инкрустацией из четырех горизонтальных полос латуни или меди. Из пластины навершия торчат три расположенных в ряд коротких стержня (навершия). Центральный из них, возможно, является хвостовиком клинка. На тыльной стороне навершия пробиты отверстия, через которые пропущен кожаный темляк. Гарда представляет собой железную полусферу, обращенную своей выпуклой стороной к рукояти. В центре гарды расположен ромбовидный обруч-втулка, соприкасающийся с поверхностью клинка.

На клинке линии узора структуры метал ла нечеткие , но различимы пять темных и четыре светлые полосы , показывающие , что здесь собраны два стержня светлого железа и два стержня темного железа , и еще один стержень темного железа в центре . Грави ровка рядом с верхним краем клинка на ли цевой стороне представляет собой крученый узор дга кхуил [dga' 'khyil] и слово , предпо ложительно , читающееся как лхун [lhun] ( рис . 3, 1 б ). По мнению Д . ЛаРокка и его тибетских информаторов , оно может быть переведено в значениях « легкий , не тре бующий усилий » и « спонтанность ».

Данный палаш был определен Д . ЛаРок ка [LaRocca, 2006. P. 164] как произведение мастеров Восточного Тибета ( Кхама ). Осно ванием для этого послужил другой палаш , имеющий аналогичную конструкцию ( при обретен в 1891 или 1892 г . Вильямом Рок хиллом ). Последний отмечал , что палаш происходил из Poyul [Dpal yul], некогда час ти королевства Derge, а впоследствии пре фектуры Ганьци [Ganzi] Тибетского Авто номного района в западных районах провинции Сычуань [Rochill, 1895. Pl. 22, fig. 3, p. 712]. Главные различия между па лашами из коллекции Музея искусств Мет рополитен и коллекции В . Рокхилла ( На циональный музей натуральной истории , Вашингтон ; № по каталогу 167301) заклю чаются в том , что узор металла на клинке палаша В . Рокхилла является очень четкой серией чередующихся темных и светлых полос ( шесть темных и пять светлых ), и к нему сохранились ножны . При этом Д . ЛаРокка игнорирует тот факт , что , по данным прежнего владельца палаша из Метрополитен Д . С . Стоуна , его палаш про исходил с тибето - сиккимской границы [LaRocca, 2006. P. 164]. Судя по особенно стям отделки ножен и рукоятей палашей , они действительно были изготовлены в Восточном Тибете . Однако ареал распро странения палашей данного типа , без со -

Рис . 3. Палаши с клинками типа па - дам, соотносящиеся с территорией восточных районов Тибета, из коллекции Музея искусств Метрополитен (Нью-Йорк, США; по: [LaRocca, 2006. Р. 165-166]): 1 - палаш с рукоятью, покрытой кожей ската, железным, украшенным медными (бронзовыми?) полосами-инкрустациями, трапециевидным навершием с тремя выступающими над навершием стержнями, округлой полусферической гардой; 1 а - рукоять; 1 б - фрагмент клинка палаша на участке близ гарды, с гравировкой (железо, дерево, серебро, медный сплав, кожа ската, кожа); 2 - палаш с богато украшенными ножнами, рукоятью, покрытой кожей ската, железным трапециевидным навершием, округлой полусферической гардой; 2 а - рукоять; 2 б- г - накладные украшения ножен (железо, медный сплав, дерево, кожа ската, кожа, бирюза, коралл, стекло)

мнения , значительно шире указанного ре гиона . Палаши этой группы традиционно датируются XVIII–XIX вв . Однако есть ос нования полагать , что самые ранние их ва рианты относятся к XVII в .

Вариант 2 – с железным навершием . В комплекте с ножнами .

Включает 1 экз . из фондов Музея ис кусств Метрополитен ( инвентарный номер 36.25.1463a,b) ( рис . 3, 2 ). Палаш был пере дан в дар музею Джорджем С . Стоуном в 1935 г . Длина палаша 97,5 см , в том числе клинок 78,7 см .

Эфес палаша напоминает предыдущий образец , но отличается более простой от делкой . Покрытая кожей ската деревянная I- образная рукоять ( рис . 3, 2a ) лишена ме таллических ободков и кожаной обмотки . Ромбическое в сечении навершие украшено на лицевой стороне четырьмя горизонталь ными полосами латуни или меди . Надвер - шия отсутствуют . Конец хвостовика выпол нен в виде полусферической заклепки . Тыльная сторона навершия снабжена парой отверстий для крепления темляка в виде тонкого двойного шнура . Как и в предыду щем случае , гарда с втулкой выполнена в виде железной полусферы , но значительно более уплощенной формы . Подобная форма может являться следствием ремонта .

Клинок имеет слегка потертый узор ме талла , который , по - видимому , состоит из четырех светлых и трех темных линий ( рис . 3, 2 ). Деревянные ножны ( рис . 3, 2 ) полностью обклеены темной кожей . Устье , центральная и нижняя часть ножен покры ты медными резными накладками ( рис . 3, 2 б – г ), украшенными низкорельефной резь бой и рядами выполненных из медной про волоки мелких гнезд , в которые вставлены кусочки цветного стекла , обломки бирюзы и кораллов . По центру нижней части ножен расположено отдельное гнездо с крупным кораллом . Ножны снабжены кожаным рем нем с железной пряжкой .

Палаш происходит из Дарджилинга [Darjeeling] и датируется XVIII–XIX вв . [LaRocca, 2006. P. 166].

К третьей группе относятся симбиотиче ские палаши , сочетающие традиционный тибетский прямой клинок со скошенным острием и сабельную рукоять восточно азиатского образца .

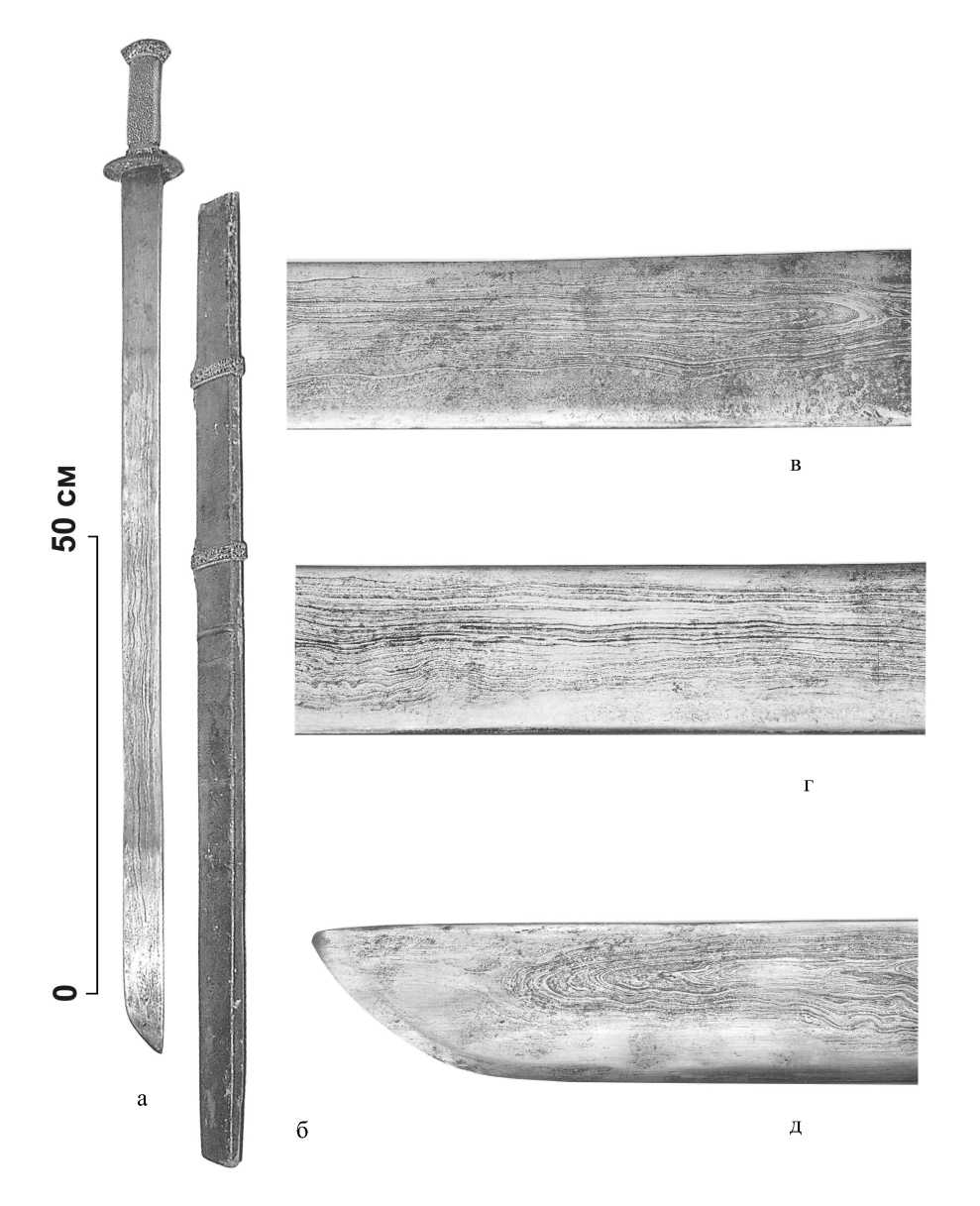

Вариант 1 – с округлой гардой с бортиком, железной муфтой, рукоятью, покрытой кожей ската, прорезным трапециевидным навершием. В комплекте с ножнами.

Включает 1 экз . из фондов музея Пит Ри верс ( инвентарный номер 1989.1.1.1, .2) ( рис . 4). Палаш был передан в музей вдовой майора П . С . Хайли – члена Индийского по литического департамента , служившего торговым агентом в Гуанце (Gyantse) с 1933 по 1935 г . [Ibid. P. 168–169]. Длина палаша 99 см , в том числе клинок 85,4 см .

В отличие от клинка , который имеет ха рактерную для тибетских палашей форму , его эфес выполнен восточно - азиатскими мастерами . Деревянная рукоять , обтянутая кожей ската , снабжена муфтой . Навершие имеет характерную трапециевидную форму . Овальная гарда снабжена выпуклым борти ком , покрытым мелкой насечкой . Поверх ность навершия , обоймы и гарды позолоче на и покрыта прорезным орнаментом , изображающим драконов в зарослях . Такие рукояти характерны для сабель яньмаодао и люедао высших офицеров и чиновников Цинской империи XVII–XVIII вв . Оформ ленные подобным образом цинские сабли хранятся в фондах Оружейной Палаты Мос ковского Кремля , Метрополитен , китайских и европейских музеев . В традиционном цинском стиле оформлена и оправа ножен . Она представляет собой пару обойм с тра пециевидными фиксаторами , соединенными специальной скобой . Поверхность обойм и фиксаторов позолочена и украшена прорез ным орнаментом . Интересно , что оправа надета на деревянные тибетские ножны , предназначенные для хранения прямого клинка палаша .

Клинок имеет исключительно сложный и интересный узор ( рис . 4, a , в – д ). Обычные серии чередующихся волнистых светлых и темных линий на этом клинке образуют эф фект , напоминающий на некоторых участ ках завихрения и рябь на воде , а на других – древесные волокна . Вдобавок , характерные завершения « шпилечных » узоров на данном клинке появляются на обоих его концах , как обычно , около острия , а также на участке близ гарды . Создание этого клинка , воз можно , требовало комбинации изогнутых прутьев , расположенных в двух направле ниях , прокованных между слоями других прутьев или брусков неоднородного железа , называемого в тибетских текстах « составле нием всех сортов », « различными типами , сгруппированными и смешанными » или

Рис . 4. Палаш с ножнами, выполненный в китайском стиле, рукоятью, покрытой кожей ската, прорезным трапециевидным навершием, муфтой (обоймой) рукояти и округлой гардой с бортиком – из коллекции музея Пит Риверс (Оксфорд, Великобритания; по: [LaRocca, 2006. Р. 168–169]); а – общий вид палаша; б – общий вид ножен; в – д – фрагменты узора металла клинка (железо, дерево, золото, кожа ската)

просто « смешанным железом » ([sna 'dus]; [sna bsdus 'dres] или [lsags dres]). В соответ ствии с главой о мечах в тексте «Tashi Namgyal», смешанное железо использова лось для производства « многих легких и крученых украшений », описание которых хорошо подходит к данному клинку [LaRocca, 2006].

Рассматривавший данный палаш Д . Ла Рокка датировал его XVI–XVIII вв . и соот нес с территорией Восточного Тибета и Китая [Ibid.]. На наш взгляд , более предпоч тительной является датировка палаша XVII– XVIII вв . Именно этим периодом датируют ся цинские сабли , имеющие аналогичное оформление рукояти и оправы ножен . Па лаши данного типа могли использоваться длительно время вначале в военных , а затем и в ритуальных целях [Ibid.].

К четвертой группе относятся палаши с гардой в виде диска и оригинальными осо бенностями декоративного оформления .

Вариант 1 – с клинком с долами , гардой в виде серебряного диска , украшенного орна ментом , прямоугольной серебряной муфтой , украшенной прорезным растительным ор наментом , рукоятью , обмотанной серебря ной проволокой , серебряным трехлепестко вым прорезным навершием с бирюзовой инкрустацией . В комплекте с ножнами .

Включает 1 экз . из Музея искусств Метро политен ( инвентарный номер 36.25.1461 а ,b) ( рис . 2, 3 ). Палаш был передан в дар музею Джорджем С . Стоуном в 1935 г . Длина па лаша 97,5 см , в том числе клинок 77,8 см .

Отличительной особенностью палаша являются необычная конструкция и система оформления рукояти. Металлические элементы гарды и ножен выполнены не из железа (простого или золоченого), а из серебра. Деревянную рукоять палаша венчает навершие с длинной муфтой, которая покрывает всю верхнюю треть рукояти. Нижняя треть рукояти закрыта еще одной серебряной муфтой. Пространство между ними обмотано серебряной проволокой. Поверхности навершия и муфты покрыты растительным орнаментом. В гнездо на лицевой поверхности навершия вставлен кусочек бирюзы. Боковые и тыльные стороны на-вершия и муфты гладкие. К кольцу на тыльной стороне навершия подвешена кисть, сплетенная из желтых, красных и синих шелковых лент. Гарда в виде серебряного диска расположена параллельно плоскости клинка (рис. 2, 3а). Ее лицевая часть украшена изображением двух зверей (предположительно белых львов) в зарослях, между которыми располагается гнездо с полусферическим кусочком коралла. Боковые и тыльная стороны гарды не имеют орнамента.

Деревянные ножны имеют вытянутую прямоугольную форму ( рис . 2, 3 ). Оклад ножен по их периметру полностью выпол нен из серебра и имеет квадратное основа ние . Верхняя часть ножен покрыта серебря ной пластиной , на которой помещено изображение дракона в зарослях . Нижняя часть ножен покрыта более длинной про резной пластиной с изображением двух схо дящихся драконов в зарослях , обступивших бутон лотоса . К центральной части ножен крепятся три обоймы , служащие для разме щения планки с фиксаторами цинского ти па . Каждая обойма украшена розетками с гнездами . В гнездо центральной розетки вставлен кусочек бирюзы , а в верхнюю и нижнюю – кораллы .

Клинок заточен не только со стороны ос новного лезвия , но и на обухе у острия . По обеим сторонам клинка проходят два неглу боких дола . Они начинаются у гарды и до ходят почти до острия ( рис . 2, 3 ). На клинке отсутствует видимый узор структуры ме талла – это позволило Д . ЛаРокка предпо ложить , что «… сам клинок , возможно , не тибетский либо , как минимум , изготовлен в нетрадиционной для Тибета манере » [LaRocca, 2006. P. 162].

Несмотря на оригинальность оформле ния , в музейных собраниях Китая , Европы и России имеются аналоги данного палаша . Так , близкий по конструкции и системе оформления палаш хранится в фондах МАЭ ( инвентарный № 2563–38). На основании типологического анализа палаш из Музея искусств Метрополитен может быть датиро ван XVIII–XIX вв .

Обзор длинноклинковых палашей со скошенным острием из собраний Музея искусств Метрополитен (Нью-Йорк, США), музея Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания), музея Пит Риверс (Оксфорд, Великобритания), музея Королевский Арсенал (Лидс, Великобритания) показал, что даже среди палашей, имеющих сходные по размерам и форме клинки, существовало значительное количество вариантов, которые выделяются на основании характерных особенностей оформления и конструкции рукояти. Реестр тибетского длинноклинкового оружия может быть существенно дополнен иными данными о палашах со скошенным острием клинка, имеющих характерные особенности оформления. Ввод в научный оборот таких новых источников будет существенно способствовать развитию процессов изучения истории военного дела народов Центральной Азии, Южной Сибири и прилегающих территорий в позднем средневековье и Новое время.

TIBETAN BROADSWORDS WITH AN OBLIQUE TIP OF BLADE FROM UNITED STATES AND GREAT BRITAIN MUSEUM COLLECTIONS