Тимико-лимфатический статус у жеребят: патоморфологические аспекты

Автор: Вахрушева Т.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 7, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучена патоморфологическая картина при тимико-лимфатическом статусе у жеребят, установлены патогномоничные изменения органов и тканей и причинно-следственные связи между выявленными патологическими процессами. Объектом исследования явились 2 трупа новорожденных жеребят мужского и женского пола, а также труп одного абортированного плода мужского пола после полного самопроизвольного аборта (выкидыша) у кобылы на последнем триместре беременности, возраст плода - 254 дня. Патолого-анатомическое вскрытие трупа проводилось методом частичного расчленения органокомплекса. При секции трупа брался материал для гистологического исследования - фрагменты тканей тимуса, селезенки, надпочечников, лимфатических узлов, печени, легких, миокарда, почек, кишечника, поджелудочной железы, щитовидной железы, головного мозга, который фиксировался в 10 % нейтральном растворе формалина, срезы окрашивались гематоксилином Эрлиха и эозином, микроскопия проводилась на микроскопе «Levenhuk 320». Патолого-анатомический материал для лабораторного исследования - кусочки легких, лимфатических узлов, селезенки, печени, почек, фрагмент двенадцатиперстной кишки отправлялся в КГКУ Красноярский отдел ветеринарии, инфекция была исключена. Результаты патоморфологического изучения органов и тканей новорожденных жеребят и плода показали, что патогномоничными признаками тимико-лимфатического статуса являются гиперплазия тимуса и лимфоиднойткани периферических органов иммунопоэза - селезенки в сочетании с трафаретными изменениями надпочечников: двусторонней гипоплазией, атрофией коркового вещества, его фиброзом и наличием узлов-регенератов в клубочковой зоне, а также кровоизлияниями в корковом и мозговом веществе. На основании данных исследования сделано заключение о врожденной недостаточности надпочечников, приведшей к генерализованной пролиферации центральных и периферических органов иммунной системы, в совокупности обусловивших резкое снижение адаптационных возможностей организма, приведшее к смерти новорожденных животных и плода.

Лошади, тимико-лимфатический статус, дискортицизм, патоморфология, тимус, гиперплазия, жеребята

Короткий адрес: https://sciup.org/140250671

IDR: 140250671 | УДК: 619: | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-7-118-132

Текст научной статьи Тимико-лимфатический статус у жеребят: патоморфологические аспекты

Введение. Тимико-лимфатический статус (лат. status thymico-lymphancus ) – состояние организма, характеризующееся патологической гиперплазией вилочковой железы, изолированной или в сочетании с генерализованной гиперплазией всей лимфоидной ткани (лимфатических узлов, небных миндалин, селезенки), а также атрофическими изменениями надпочечников, обусловливающих внезапную смерть от воздействий, сила которых неадекватна смертельному исходу [1]. Данная патология является актуальной проблемой как для ветеринарной, так и для гуманной медицины, вследствие того, что часто сопряжена с прекращением всех жизненных функций организма в перинатальном и постнатальном периодах [1, 2].

На данный момент тимико-лимфатический статус большинством исследователей рассматривается как врожденный дефект иммунной системы, который часто наблюдается при хронической недостаточности коры надпочечников, вследствие чего организм теряет способность к адаптационным реакциям в ответ на воздействие стресс-факторов различного генеза, вследствие недостаточной гомеостатической функции гипофизарно-надпочечниковой системы [3]. Ряд авторов считает, что тимико-лимфатическое состояние может быть связано с предшествующим кровоизлиянием в надпочечники и их фиброзом, а также внутриутробным недоразвитием надпочечников вследствие неблагоприятного течения беременности, приводящего к формированию врожденных пороков развития, а также к выкидышам [3, 4]. Согласно современным представлениям, гипоталамо-гипофизарная надпочечниковая система осуществляет гормональный контроль за состоянием лимфоидной ткани. Вместе с надпочечниками вилочковая железа играет значительную роль в осуществлении защитноприспособительных реакций организма [4–6]. Патогенез тимико-лимфатического состояния обусловлен особенностями взаимодействия вилочковой железы и надпочечников, так как эти органы связаны звеньями единой тимико-супрареналовой системы, вследствие чего между ними существует двусторонняя связь, заключающаяся во взаимном обратно пропорциональном «контроле» пролиферативной и функциональной активности посредством продуцирования секретов и гормонов. Относительно механизма развития данной патологии также высказывается мнение о том, что гиперплазия тимуса может быть в некоторой мере обусловлена дистрофическими процессами в ткани печени плода, нарушающими формирование фетальной иммунной системы, а также определенными генетическими мутациями, определяющими помимо пороков центральных и периферических органов иммунопоэза развитие во внутриутробном периоде тяжелой кардиомиопатии, осложненной сердечно-легочной недостаточностью плода, в частности выявление у новорожденных и плодов признаков недоразвития сердечно-сосудистой системы – коартктации аорты в сочетании с различными кардиальными аномалиями («капельное» сердце) [1, 4, 7].

Учитывая, что, несмотря на проводящиеся в данной области исследования отечественных и зарубежных специалистов, общепринятых взглядов на этиологию и патогенез как тимоме-галии, так и тимико-лимфатического статуса не существует, а причинно-следственные связи тимико-лимфатического состояния со смертью новорожденных полностью не ясны, изучение проявлений данной патологии, в частности в патоморфологическом аспекте, является актуальной темой исследования.

Цель исследования: изучение патоморфо-логической картины на макроскопическом и микроскопическом уровнях при тимико-лимфатическом статусе у жеребят с установлением патогномоничных изменений органов и тканей и причинно-следственных связей выявленных патологических процессов.

Объекты, материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись 2 трупа новорожденных жеребят мужского и женского пола, а также труп одного абортированного плода мужского пола после полного самопроизвольного аборта (выкидыша) у кобылы на последнем триместре беременности, возраст плода – 254 дня. Патолого-анатомическое вскрытие трупа проводилось методом частичного расчленения органокомплекса. При секции трупа брался материал для гистологического исследования – фрагменты тканей тимуса, селезенки, надпочечников, лимфатических узлов, печени, легких, миокарда, почек, кишечника, поджелу- дочной железы, щитовидной железы, головного мозга, который фиксировался в 10 % нейтральном растворе формалина, срезы окрашивались гематоксилином Эрлиха и эозином, микроскопия проводилась на микроскопе Levenhuk 320. Патолого-анатомический материал для лабораторного исследования – кусочки легких, лимфатических узлов, селезенки, печени, почек, фрагмент двенадцатиперстной кишки – отправлялся в КГКУ Красноярский отдел ветеринарии, инфекция была исключена во всех случаях.

Результаты исследования. Результаты секции трупов свидетельствовали о том, что во всех случаях выявлялась однотипная макро- и микроскопическая картина изменений в тканях тимуса, надпочечников и селезенки, сопряженная с изменениями сердца и печени.

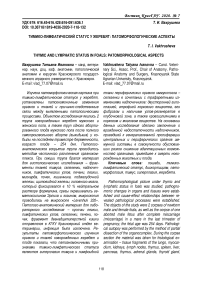

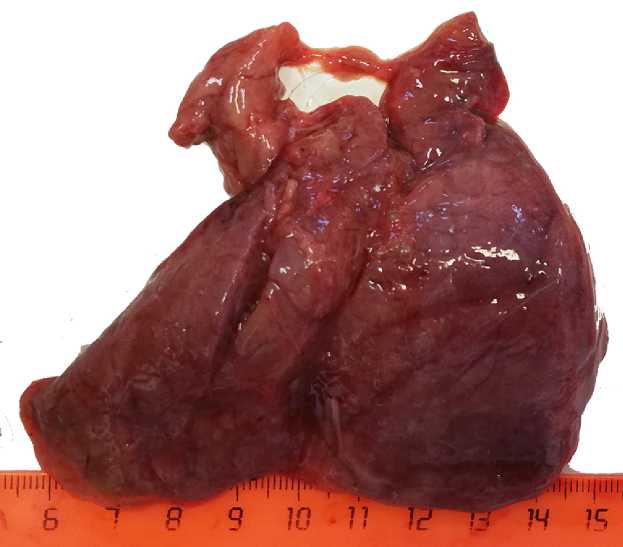

Патоморфологические изменения тимуса макроскопически характеризовались гиперплазией различной степени выраженности – от средней у новорожденных жеребят до значительной у абортированного плода. Линейные размеры тимуса варьировали от 12,3 × 14,7 до 15,5 × 16,0 см, ткани темно-красного цвета, умеренно плотной консистенции, структура на разрезе – однородная, «мясистая» (рис. 1, 2).

Рис. 1. Гиперплазия тимуса новорожденного жеребенка

Рис. 2. Гиперплазия тимуса новорожденного жеребенка, «мясистая» структура ткани на разрезе

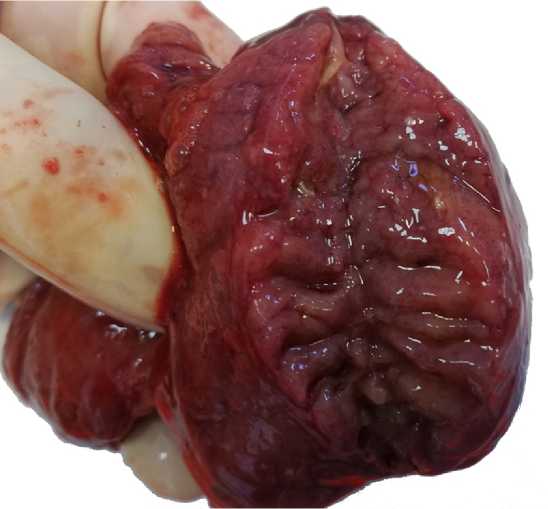

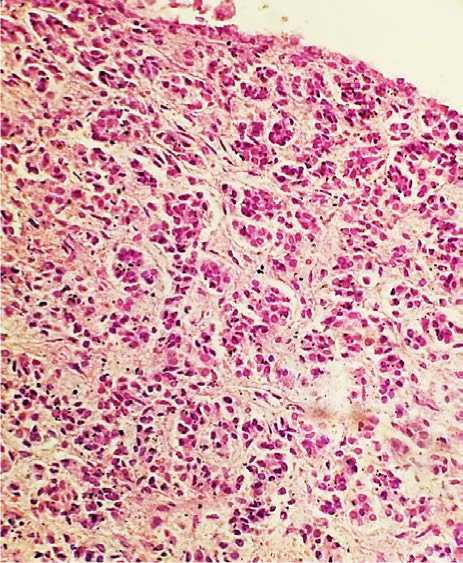

Микроскопическая картина соответствовала гиперплазии и характеризовалась крупнодольчатым строением, с наличием в междольковой интерстициальной ткани скопления адипоцитов, являющимися признаком инволюции органа, несвойственной данной возрастной группе.

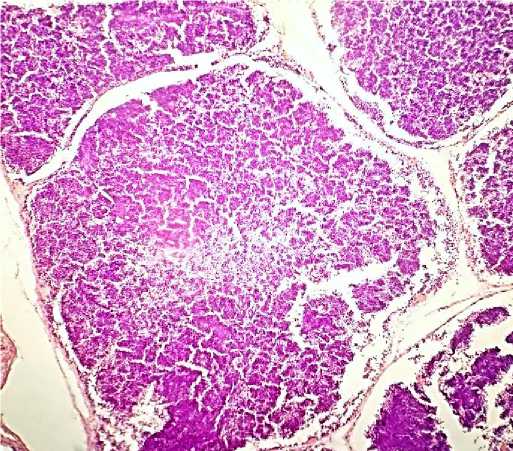

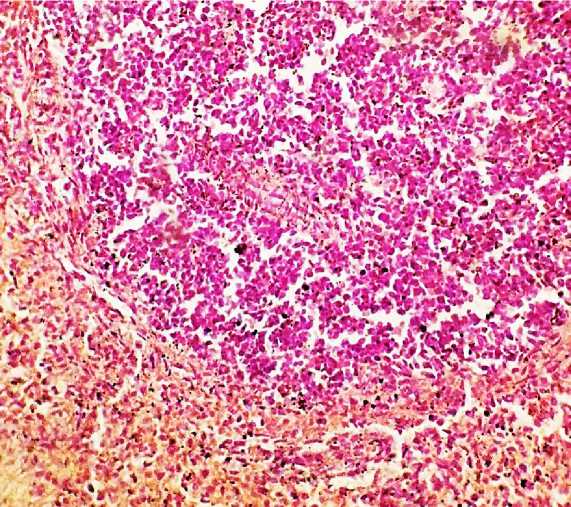

В дольках тимуса наблюдалось высокое кортикомедуллярное соотношение в пользу коркового вещества, в котором выявлялось значительное количество созревающих лимфоцитов, а также расширение субкапсулярных пазух (рис. 3, 4).

Рис. 3. Пролиферация адипоцитов в междольковой соединительной ткани тимуса (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

Рис. 4. Пролиферация лимфоидных клеток и отсутствие границы коркового вещества дольки тимуса (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×100)

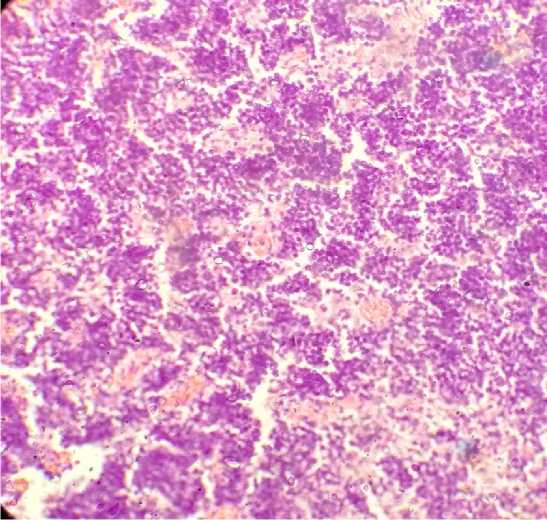

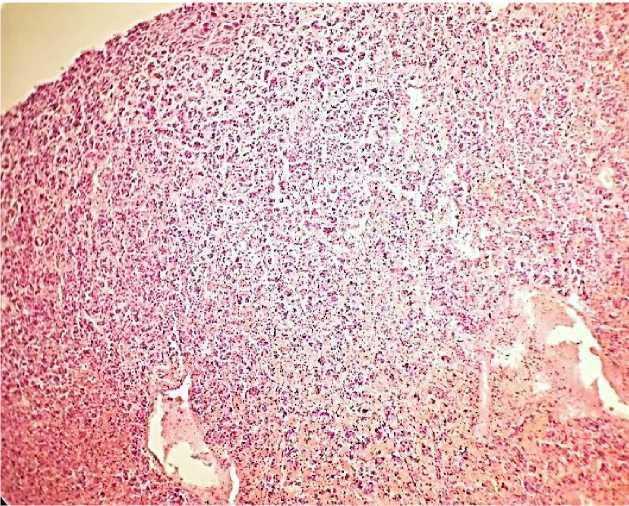

Граница между мозговым и корковым веществом долек, которая в норме у новорожденных хорошо выражена, нечеткая, визуализаруется только за счет расширенных просветов венул (рис. 5). В мозговом веществе также присутствовало значительное, по сравнению с нормой, количество лимфоцитов, при этом число телец

Гассаля – резко уменьшено, чаще всего данные гистологические структуры являются незрелыми, в некоторых случаях идентифицируются с трудом, представляя собой слоистые образования из нескольких (5–6) концентрически наслоенных, рыхло расположенных эпителиальных клеток (рис. 6).

Рис. 5. Пролиферация лимфоидных клеток коркового вещества дольки тимуса, расширение и инъекция венул (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

Рис. 6. Пролиферация лимфоидных клеток в центральной области мозгового вещества дольки тимуса, единичное тельце Гассаля (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

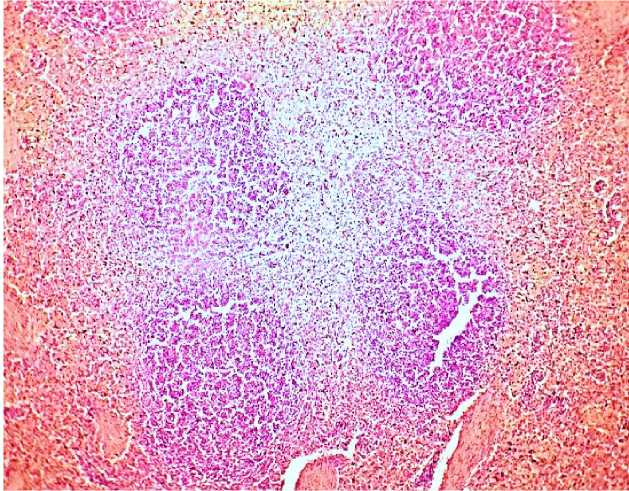

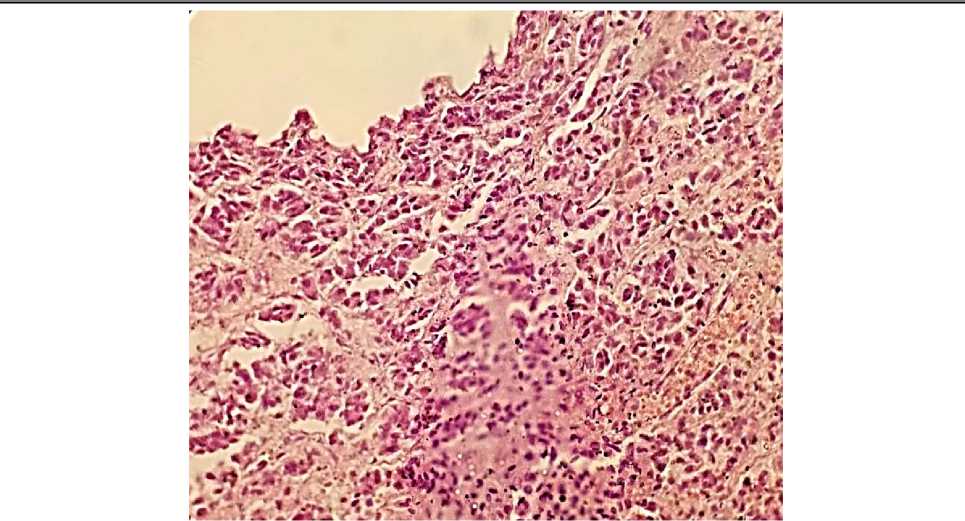

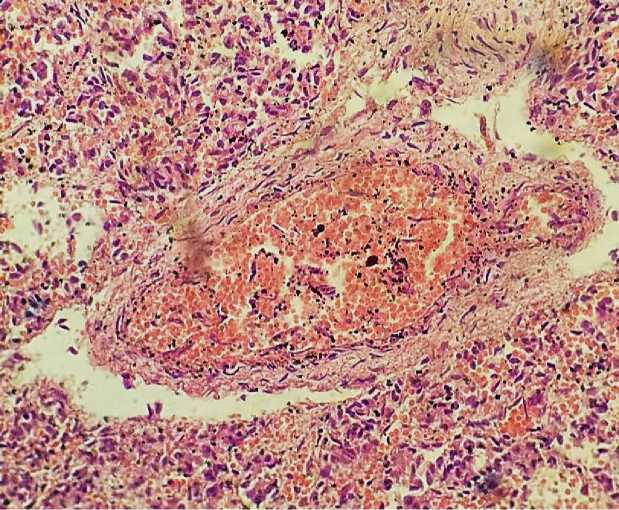

При секции трупов выявлялись макро- и микроскопические признаки умеренной гиперплазии селезенки, характеризующиеся увеличением ее линейных размеров, уплотнением консистенции, зернистой структурой. При исследовании гистологической картины выявлялось умеренное кровенаполнение красной пульпы, увеличе- ние лимфатических фолликулов за счет гиперплазии без расширения и просветления герминативных центров, а также периартериальных лимфоидных муфт, что указывало на отсутствие антигенной стимуляции и активную пролиферацию лишь нативных В-лимфоцитов. Стенки центральных артерий не изменены (рис. 7, 8).

Рис. 7. Гиперплазия лимфоидных фолликулов селезенки (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×100)

Рис. 8. Гиперплазия лимфоидного фолликула селезенки, пролиферация клеток периартериальной лимфоидной муфты (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

Картина изменений надпочечников соответствовала выраженной двусторонней гиперемии и отеку, сопровождающимися геморрагиями в мозговом веществе, а также гипоплазией коры: во всех случаях вскрытия органы несколько уменьшены в размерах от 1,1 × 2,8 до 1,9 × 4,2 см, студенистой консистенции, корковое и мозговое ве- щество интенсивно окрашено в ярко-красный цвет, в мозговом веществе выявляется крап темно-красного цвета, ширина коркового вещества значительно уменьшена, в некоторых участках вплоть до полного исчезновения, окрашена в красноватый цвет (рис. 9, 10).

Рис. 9. Острый венозный застой и отек ткани надпочечника

Рис. 10. Гипоплазия коркового вещества надпочечника

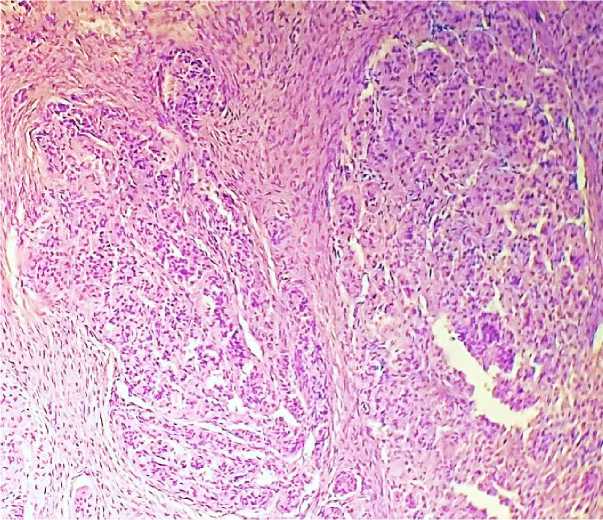

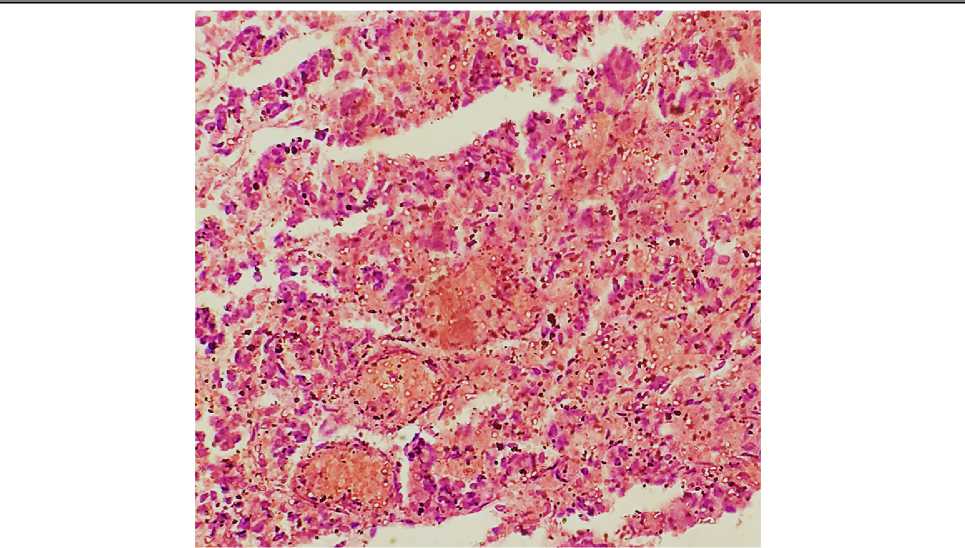

Микроскопически в ткани надпочечниковой железы выявлялись признаки нарушения гистологической структуры, характеризующиеся отсутствием границы между корковым и мозговым веществом, а также резким уменьшением линейных размеров железистой паренхимы кортикального вещества, вплоть до полного исчезно- вения в некоторых участках, сопровождающимся выраженным фиброзом, отеком и отсутствием четкой дифференциации зон коры (рис. 11). В пограничной с мозговым веществом сетчатой зоне выявляются множественные микрогеморрагии и участки интенсивной имбибиции кровью (рис. 12).

Рис. 11. Отсутствие границы между корковым и мозговым веществом надпочечника, полнокровие сосудов и геморрагии мозгового вещества (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×100)

Рис. 12. Атрофия и фиброз коркового вещества надпочечника, полнокровие и геморрагии сетчатой зоны и мозгового вещества (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; *400)

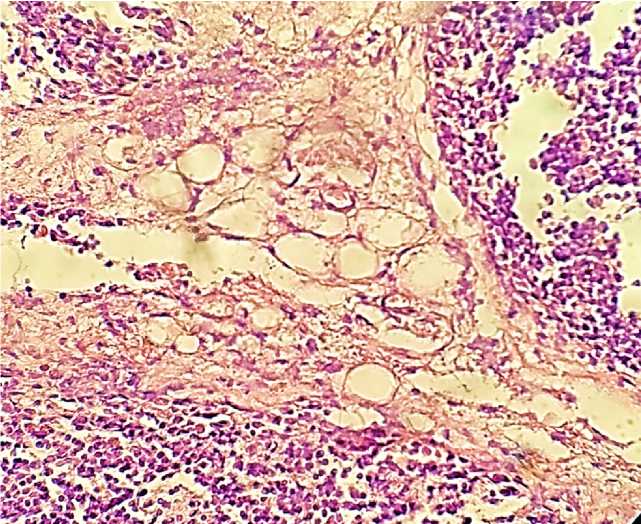

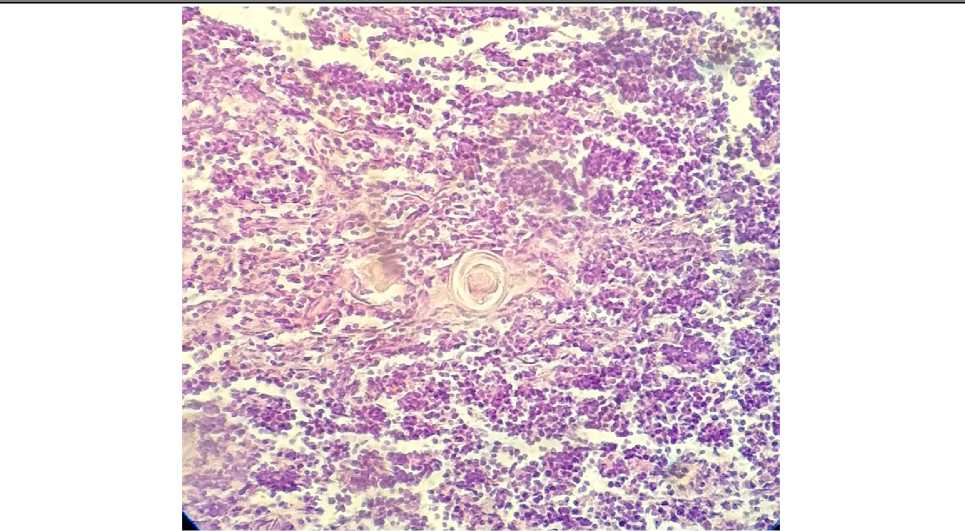

В клубочковой зоне наблюдалось наличие узловатых образований неправильной округлой формы, располагающихся субкапсулярно, состоящих из скопления клеток – «аденом»-очаговая гиперплазия коры надпочечников, ме- жду которыми выявлялась пролиферация со-единительно-тканных элементов, в цитоплазме клеток клубочковой и пучковой зоны наблюдалась выраженная диффузная тотальная дели-пидизация и цитолиз (рис. 13, 14).

Рис. 13. Фиброз коркового вещества надпочечника, узлы-регенераты клубочковой зоны (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; *100)

Рис. 14. Атрофия и выраженный фиброз коркового вещества надпочечника (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

В мозговом веществе обнаруживалось диффузное венозно-капиллярное полнокровие, эритростазы и плазматическое пропитывание интимы мелких артерий и стенок капилляров, а также множественные диапедезные микроге- моррагии (рис. 15). Архитектоника мозгового вещества нарушена: хромаффинные клетки рыхло располагаются между капиллярами, не образуя тяжей, при этом наблюдается их субтотальный некроз (рис. 16).

Рис. 15. Гиперемия и плазматическое пропитывание стенок сосудов, геморрагии в мозговом веществе (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

Рис. 16. Гиперемия сосудов, микрогеморрагии и некроз клеток мозгового вещества (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; *400)

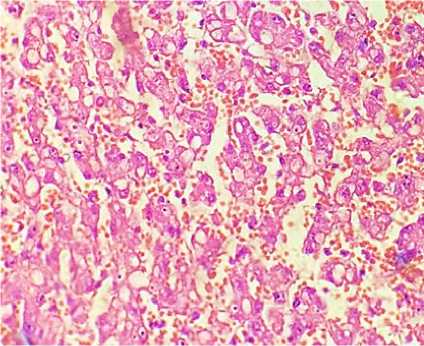

При исследовании печени у всех трупов выявлялись признаки острого венозного полнокровия, а также диффузно-очаговая белково-жировая дистрофия различной степени выраженности, микроскопически характеризующаяся наличием дегенеративных изменений в цитоплазме гепатоцитов в виде мутного набухания, вакуолей и признаков мелко- и крупнокапельного ожирения, в сочетании с пикнозом и лизисом ядер единичных клеток (рис. 17, 18).

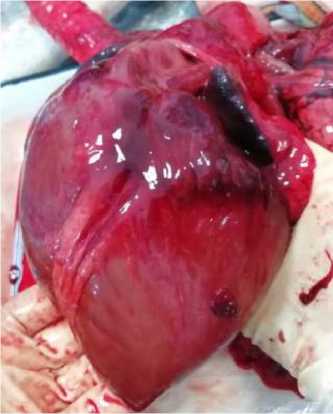

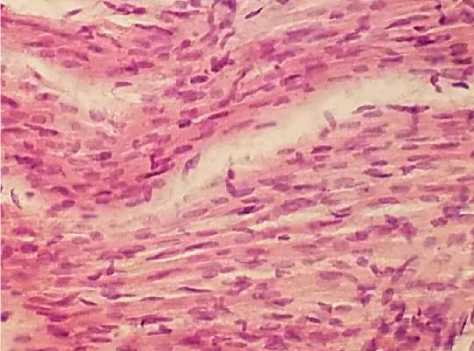

При исследовании сердца у всех трупов жеребят отмечались патоморфологические признаки дилатации левого желудочка, в двух случаях сердце имело вытянутую «каплевидную» форму, макро- и микроскопически выявлялись признаки умеренной зернистой дистрофии (рис. 19, 20).

Рис. 17. Острый венозный застой и диффузно-очаговая белково-жировая дистрофия печени

Рис. 18. Острое застойное полнокровие, белково-жировая дегенерация и кариолизис гепатоцитов (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

Рис. 19. Очаговая застойная гиперемия, белковая дистрофия миокарда, «каплевидная» форма сердца

Рис. 20. Умеренная зернистая дистрофия кардиомиоцитов (окраска гематоксилином Эрлиха и эозином; ×400)

При секции всех трупов выявлялись признаки общего венозного застоя, характеризующиеся цианозом кожных покровов и слизистых, а также застойным полнокровием печени, миокарда, почек, поджелудочной железы, селезенки и легких, свидетельствующие о развитии острой сердечно-сосудистой недостаточности. Также у одного из трупов жеребят мужского пола наблюдалась слабая выраженность половых признаков, выражающаяся недоразвитием наружных половых органов.

Обсуждение результатов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что при секции всех трупов были выявлены патоморфоло-гические признаки тимико-лимфати-ческого статуса, характеризующиеся как гиперплазией тимуса, так и лимфоидной ткани периферических органов иммунопоэза – селезенки, при этом изменения в иммуннокомпетентных органах были сопряжены с трафаретными изменениями ткани надпочечников – кровоизлияниями в корковом и мозговом веществе, а также атрофией коркового вещества и его фиброзом, что дает основание для заключения о врожденной недостаточности надпочечников, приведшей к генерализованной пролиферации органов центральной и периферической иммунной системы, одновременно обуславливая резкое снижение адаптационных возможностей организма как новорожденных жеребят, так и абортированного плода, учитывая то, что вилочковая железа совместно с надпочечниками играет значительную роль в осуществлении защитно-приспособительных реакций организма [3, 7]. Результаты исследования также подтверждают данные других авторов о патогенезе ти-мико-лимфатического состояния, которые свидетельствуют о том, что нарушение кровообращения и кровоизлияния в надпочечниках обуславливает развитие дискортицизма, ведущего к их недостаточности, обуславливающей возникновение status thymico-lymphaticus вследствие того, что глюкокортикоидные гормоны коры оказывают выраженное депрессорное влияние на лимфоидную ткань [1, 3, 8]. При различных повреждениях ткани супраренальной железы во внутриутробном периоде развития, таких как кровоизлияния при асфиксии, интоксикациях, тяжелой патологии беременности и родов (нефропатии, эклампсии, отслойке плаценты, тугом обвитии пуповины, преждевременном отхождении около- плодных вод, аномалиях положения плода), деструкции в первую очередь подвергается наиболее дифференцированная пучковая зона коркового вещества, продуцирующая глюкокортикоиды, при этом последующая регенерация коркового вещества начинается субкапсулярно, и прежде всего гиперплазии подвергается клубочковая зона, секретирующая минералокортикоиды (альдостерон, дезоксикортикостерон), которые, напротив, задерживают тимолитический эффект глюкокортикоидов и способствуют гиперплазии лимфоидных органов [1, 3]. Таким образом, возникает дискорреляция между продукцией корой надпочечников минералокортикоидов и глюкокортикоидов. В то же время недостаток глюкокортикоидов при относительном увеличении секреции минералокортикоидов способствует системному разрастанию лимфоидной ткани. В то же время недостаток глюкокортикоидов стимулирует гипофиз к усиленной выработке адренокортикотропного гормона (АКТГ), с воздействием которого связывают возникновение «аденом»-очаговой гиперплазии коры надпочечников, выявляющейся при гистологическом исследовании у всех трупов жеребят, и одновременное усиление продуцирования соматотропного гормона, обуславливающего гипертрофию как тимуса, так и остальной лимфоидной ткани, при этом вторично нарушается взаимосвязь регуляции этих органов, так как секреторные начала, вырабатываемые тимусом и освобождающиеся в процессе его инволюции, способствуют синтезу, накоплению и выведению кортикальных гормонов [1, 3, 9, 10]. Нарушение синтеза кортикальных гормонов способствует быстрому истощению незначительных функциональных возможностей надпочечников, что в случае воздействия на организм животного стресс-факторов приводит к резкому сокращению стадии адаптационного синдрома, при этом относительная недостаточность надпочечников переходит в абсолютную. На развитие гиперплазии вилочковой железы также могли оказать влияние патологические изменения ткани печени, выраженность которых была достаточно значительной для жеребят данной возрастной группы и плода, особенно учитывая то, печень в определенной степени обеспечивает формирование, функцию и гомеостаз иммунной системы. Необходимо отметить, что результаты исследования согласовываются с данными раз- личных авторов об ассоциации изменений, характерных для тимико-лимфатического состояния с врожденными кардиальными аномалиями, что дает основание для подтверждения теории мутации гена рианодинового рецептора, приводящей как к кардиомиопатии и катехоламинерги-ческой полиморфной желудочковой тахикардии, так и к гиперплазии лимфатических органов, в том числе тимуса [2, 11–13].

Заключение. Результаты секции трупов новорожденных жеребят и плода дают основания считать потогномоничными морфологическими признаками тимико-лимфатического состояния гиперплазию вилочковой железы, а также лимфоидной ткани, в частности селезенки, в сочетании с внутриутробной патологией надпочечников – гипоплазией коркового вещества и геморрагий. Смерть новорожденных жеребят и плода обусловлена нарушением всех видов метаболизма, сдвигами в кислотно-щелочном и электролитном равновесии и недостаточностью мобилизации глюкокортикоидами пластических субстанций из клеток лимфоидных органов, прежде всего – из вилочковой железы вследствие воздействия на организм животных каких-либо стресс-факторов. Полученные данные интересны также в плане того, что во всех случаях пато-морфологического исследования были выявлены дистрофические изменения печени, врожденные пороки сердца и недоразвитие наружных половых органов, которые могут иметь патогенетическую взаимосвязь, что также согласовывается с данными других авторов.

Список литературы Тимико-лимфатический статус у жеребят: патоморфологические аспекты

- Потемкин В.В. Эндокринология. М.: Медицина, 1999. 640 с.

- Georgeta Ligia Stanescu, Radu Stanescu, Mihail-Relu Stanescu et al. Status thymicolymphaticus: real or fake? // Romanian Journal of Morphology & Embryology. 2018. № 59 (2). P. 607-611.

- Тур А.Ф. Пропедевтика детских болезней. Л.: Медицина, 1967. 492 с

- Диатезы у детей / под ред. А.Ф. Тура, А.Б. Воловика, А.В. Папаяна. Л.: Изд-во ЛПМИ, 1972. 164 с

- Петров Р.В., Чередеев А.Н., Ковальчук Л.B. Проблемы клинической иммунологии на современном этапе // Иммунология. 1984. № 6. С. 9-12.

- Кулида Л.В. Основные морфологические параметры иммунодефицитных состояний в перинатологии // Вестник Ивановской медицинской академии. 2003. № 1-2. Т. 8. С. 87-88.

- Кузьменко Л.Г. Концептуальный взгляд на генез врожденной тимомегалии // Педиатрия. 2012. № 3. С. 37-43.

- Сукало А.В., Прилуцкая В.А. Тимомегалия у детей // Клиническая иммунопатология. 2002. № 1. С. 31-39.

- Гузаревич В.Б., Осипова Е.А., Кизелевич А.И. Тимомегалия у детей грудного возраста // Журнал ГГМУ. 2005. № 3. С. 227-228.

- Вахрушева Т.И. Патоморфологическая диагностика острого респираторного дистресс-синдрома новорожденных у жеребенка // Вестник КрасГАУ. 2019. № 8. С. 82-96.

- Nishio H., Okudaira N., Matsushita K. et al. Hypertrophy of lymphoid organs is a possible phenotypic characteristic of R420W mutation of the cardiac ryanodine receptor gene: a study using a knockin mouse model // Legal Medicine: Tokyo, 2014. № 6 (16). P. 326-332.

- Tiso N., Stephan D.A., Nava A.et al. Identification of mutations in the cardiac ryanodine receptor gene in families affected with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy type 2 (ARVD2) // Human Molecular Genetics. 2001. № 3 (10). P. 189-194

- Priori S.G., Napolitano C., Tiso N. et al. Mutations in the cardiac ryanodine receptor gene (hRyR2) underlie catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia // Circulation. 2001. № 2 (103). P. 196-200.