Типологическая характеристика нуклеусов и орудий раннепалеолитической индустрии анкхе во Вьетнаме

Автор: Деревянко А.П., Кандыба А.В., Гладышев С.А., Нгуен За Дой , Нгуен Кхак Шу

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Каменная индустрия нижнего палеолита анкхе включает в себя материалы более 30 местонахождений на левом берегу р. Ба и двух объектов на правом берегу. Помимо обширной коллекции каменных артефактов, собранных с поверхности, получен представительный стратифицированный материал из раскопов (ок. 2500 экз.). Статья посвящена типологическому и в какой-то мере технологическому анализу нуклеусов и орудий, полученных из культурного слоя стоянок Роктынг-1, -4 и -7. Заготовками для производства нуклеусов и орудий служили гальки и валуны разных размеров и форм, а также их фрагменты. Изредка в качестве преформ использовались сколы. Первичное расщепление на всех раннепалеолитических местонахождениях было ориентировано на эксплуатацию нуклеусов с естественной ударной площадкой (одно- и двухплощадочные), с подготовленной ударной площадкой, многоплощадочных многофронтальных и радиальных. Основную массу составляют одноплощадочные нуклеусы для получения укороченных массивных отщепов. Выделенные типы нуклеусов отражают, скорее всего, не стремление получить то или иное ядрище, а степень редукции нуклеусов. Самую многочисленную группу среди орудий составляют скребла, насчитывающие ок. 70 предметов, которые подразделяются на продольные и поперечные. Рубящие изделия - чоппинги и чопперы также представлены продольными и поперечными вариантами, встречаются образцы и с приостренным выступом-шипом. Реже встречаются изделия с выделенным выступом-«носиком», а также зубчатые и выемчатые инструменты. Наибольших затрат энергии, особого умения и осмысленной деятельности требовало производство двусторонне обработанных изделий - бифасов. Вторичной обработке подвергался только заостренный конец. Иногда имелась подправка лезвия более мелкими сколами. Бифасиальная индустрия анкхе возникла ок. 800 тыс. л.н. на местной основе, на базе галечно-отщепной индустрии. Об этом свидетельствует и первичное расщепление, и вторичная обработка каменных орудий, и весь раннепалеолитический технико-типологический комплекс.

Вьетнам, нижний палеолит, индустрия анкхе, галечно-отщепное расщепление, бифасиально обработанные орудия, изделия типа пик

Короткий адрес: https://sciup.org/145145102

IDR: 145145102 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.086-094

Текст научной статьи Типологическая характеристика нуклеусов и орудий раннепалеолитической индустрии анкхе во Вьетнаме

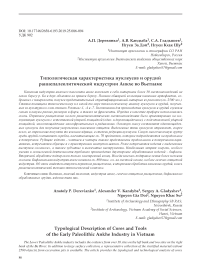

Археологические объекты каменной индустрии анкхе расположены на высокой сильно волнистой равнине, прорезанной сетью речных водотоков с генеральным направлением течения с запада на восток. Вся местность представляет собой денудационное структурное плато с о станцовыми возвышенно стями и маломощным покровом рыхлых отложений.

Первые археологические находки раннего палеолита были обнаружены в районе города Анкхе, по берегам водохранилища, образованного на реке Ба в 2014 г. Тогда были выделены ме стонахождения Года, Роктынг, Роклен, Рокхуонг, Рокзау и Рокнеп с высокой концентрацией каменных артефактов на поверхности, хотя отдельные предметы встречались и между этими пунктами на большой площади [Деревянко и др., 2016, 2017а, б].

С 2015 г. совместной российско-вьетнамской археологической экспедицией начало сь планомерное изучение этого района, которое продолжается до настоящего времени. В итоге была выделена группа местонахождений Роктынг (включает 12 пунктов), расположенная на левом берегу водохранилища (рис. 1, А, Б ). Некоторые местонахождения

Рис. 1. Фото местности с расположением памятников раннего палеолита в окрестностях г. Анкхе.

А – стоянки Роктынг-1–5; Б – стоянки Рок-тынг-6–8, -10 и -11; В – стоянка Года.

(Роклен-2 и Рокнеп-1, -2) обнаружены к востоку от р. Ба ближе к горам. Пункты Рокзау-1 и Рокху-онг расположены вдали от водохранилища, ниже по течению р. Ба.

На правом берегу реки пока обнаружено немного археологических объектов: стоянка Года (рис. 1, В ), расположенная также ниже водохранилища, на некотором удалении от реки, почти напротив местонахождения Рокхуонг, а также стоянки Нуйдат-1–3, открытые на пологих во сточных склонах горы Дат.

За годы изучения этого региона была получена богатейшая коллекция каменных артефактов, собранных с поверхности, которая насчитывает более 400 экз. На пунктах с сохранившимся культурным слоем были проведены шурфовочные работы и стационарные раскопки. Это такие пункты, как Роктынг-1, -4 и -7. Из двух раскопов на стоянке Роктынг-1 получено 79 каменных артефактов, из четырех раскопов на стоянке Роктынг-4 – 2 384 артефакта и из двух раскопов на стоянке Рок-тынг-7 – 193 артефакта. Кроме того, для изготовления каменных изделий использовалось одно и то же сырье – крупнозернистые кварциты, крайне редко кварц и кремнистый песчаник. На памятнике Года в качестве сырья применялся кварц [Деревянко и др., 2018а, б].

Стоянки расположены на возвышенном холмистом плато, прорезанном сетью речных водотоков, текущих в основном с запада на восток. Рельеф подвергся сильному влиянию денудационных процессов. Скальное основание сложено базальтами, кислыми туфами и гранитами. Осадочные отложения представлены аллювиальными озерными осадками и делювиальными шлейфами. Рыхлые отложения формировались в основном в финале раннего и среднем плейстоцене [Деревянко, 2018, с. 196]. Наиболее типичная для всех археологических объектов стратиграфия представлена на памятнике Роктынг-1. Длительное время цоколь до формирования рыхлых пород подвергался денудации, и в результате этих процессов сформировалась сравнительно мощная кора выветривания. Верхний слой до глубины 20–30 см сильно видоизменен в результате длительного антропогенного воздействия: распашкой и строительством хозяйственных и ирригационных сооружений. Некоторое отличие имеет стратиграфическая ситуация на памятнике Года. Основание этого разреза составляют граниты, перекрытые корой выветривания. На кору выветривания ложится делювиальный шлейф, который свидетельствует о глубоких природно-климатических изменениях, по всей видимости, в регионе произошло значительное похолодание. Шлейф состоит из крупнозернистой супеси, 88

не окатанной дресвы и обломочного гранитоидного материала. Шлейф сформировался в основном в результате дефляции гранитного цоколя и небольшого переноса крупнообломочного материала с наиболее возвышенных участков поверхности. Образование шлейфа происходило, видимо, в более прохладное время, и это был длительный процесс. Во время накопления делювиального шлейфа одновременно шла и его эрозия, в результате которой кровля шлейфа приобрела неровную поверхность, а его нижняя часть перекрывает цоколь и кору выветривания ровным слоем.

Данная статья посвящена типологическому и в какой-то мере технологическому анализу нуклеусов и орудий, полученных из культурного слоя инситных стоянок Роктынг-1, -4 и -7. Археологический материал с объектов с экспонированными находками привлекается в качестве дополнительного, иллюстративного материала, если те или иные типы орудий отсутствуют в коллекциях, полученных из раскопов.

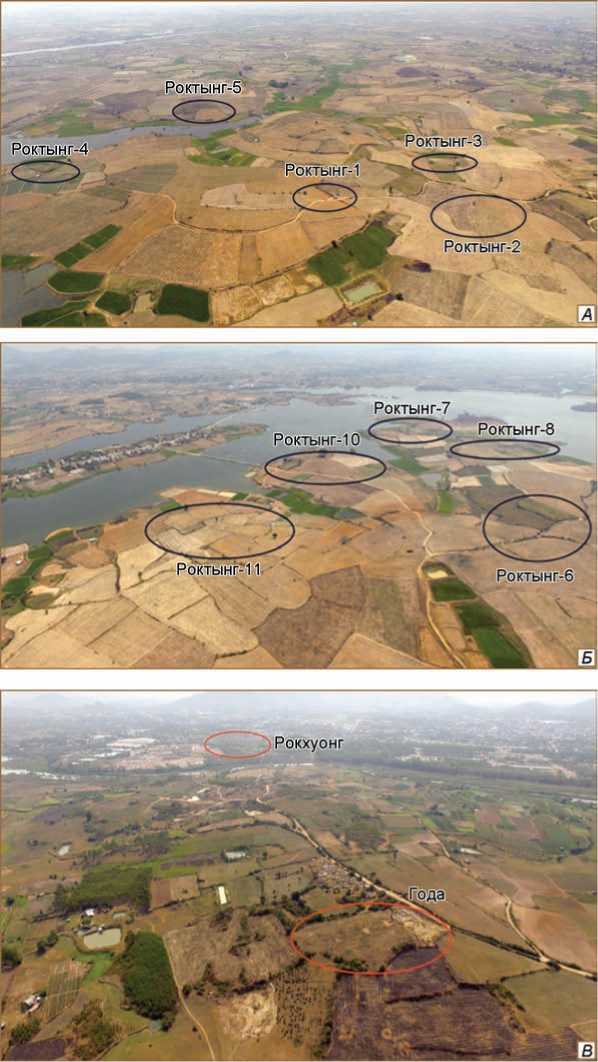

Заготовками для производства нуклеусов и орудий служили гальки и валуны разных размеров и форм, а также их фрагменты. Изредка в качестве преформ использовались сколы. Первичное расщепление на всех раннепалеолитических местонахождениях было ориентировано на эксплуатацию нуклеусов с естественной ударной площадкой (одно- и двухплощадочные), с подготовленной ударной площадкой, многоплощадочных многофронтальных и радиальных. Основную массу составляют одноплощадочные нуклеусы для получения укороченных массивных отщепов. Эта группа ядрищ делится на два типа.

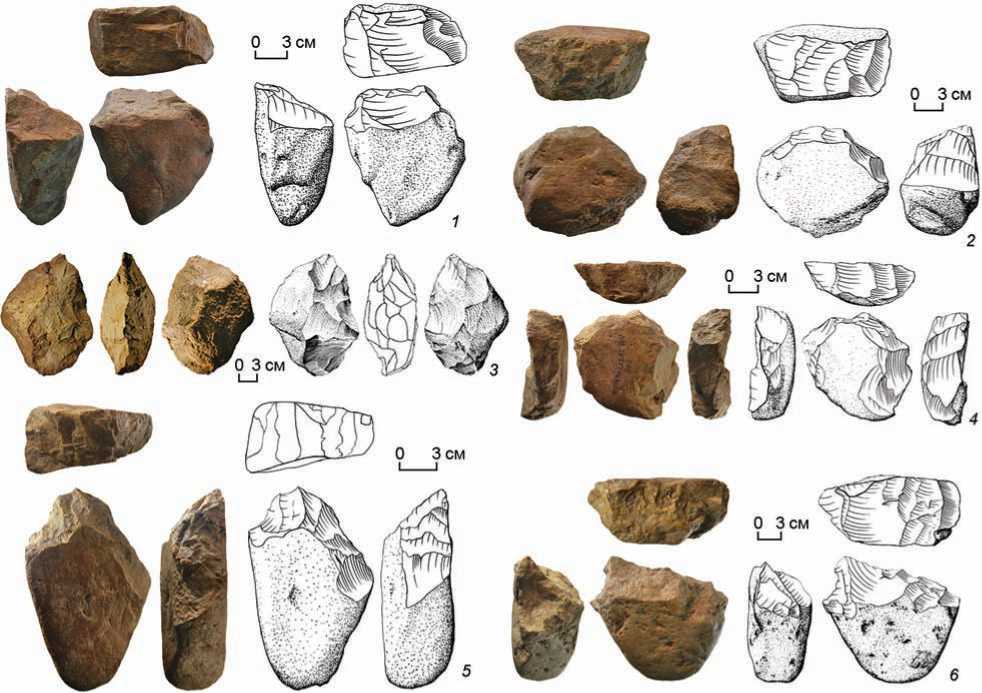

Первый тип представлен одноплощадочными монофронтальными нуклеусами с естественной ударной площадкой. Заготовки с таких нуклеусов скалывались прямым ударом без специальной подготовки точки скалывания. Как правило, остальная поверхность ядрищ не обрабатывалась (рис. 2, 1 ). Иногда у нуклеусов с естественной ударной площадкой фиксируется несколько рабочих плоскостей (фронтов) скалывания (рис. 2, 2, 3 ). Среди нуклеусов с естественной ударной площадкой имеются изделия, у которых фронт скалывания и ударная площадка образовывали почти прямой угол. С таких нуклеусов скалывали бесформенные отщепы различных размеров. Наряду с ними имеются нуклеусы, у которых фронт скалывания и ударная площадка образуют острый угол. Судя по негативам, с таких нуклеусов скалывали крупные отщепы с массивным ударным бугорком.

У второго типа нуклеусов ударная площадка подготавливалась преимущественно одним сколом, редко не сколькими. Отщепы могли скалы-

Рис. 2 . Нуклеусы индустрии анкхе.

1 – одноплощадочный однофронтальный нуклеус с естественной ударной площадкой; 2, 3 – одноплощадочные двухфронтальные нуклеусы с естественной ударной площадкой; 4 – одноплощадочный однофронтальный нуклеус с подготовленной ударной площадкой;

5 – двухплощадочный двухфронтальный нуклеус с одной подготовленной ударной площадкой; 6 – многоплощадочный многофронтальный нуклеус.

ваться с двух сопряженных или противолежащих сторон боковой поверхности ядрищ (рис. 2, 4 ). Крайне редко встречаются двухплощадочные двухфронтальные нуклеусы, когда наблюдается перенос одной из ударных площадок на один из первоначальных фронтов скалывания (рис. 2, 5 ). Еще более редкой находкой являются многоплощадочные многофронтальные ядрища. Причем рабочие поверхно сти скалывания и ударные площадки могут быть как сопряженные, так и противолежащие (рис. 2, 6 ).

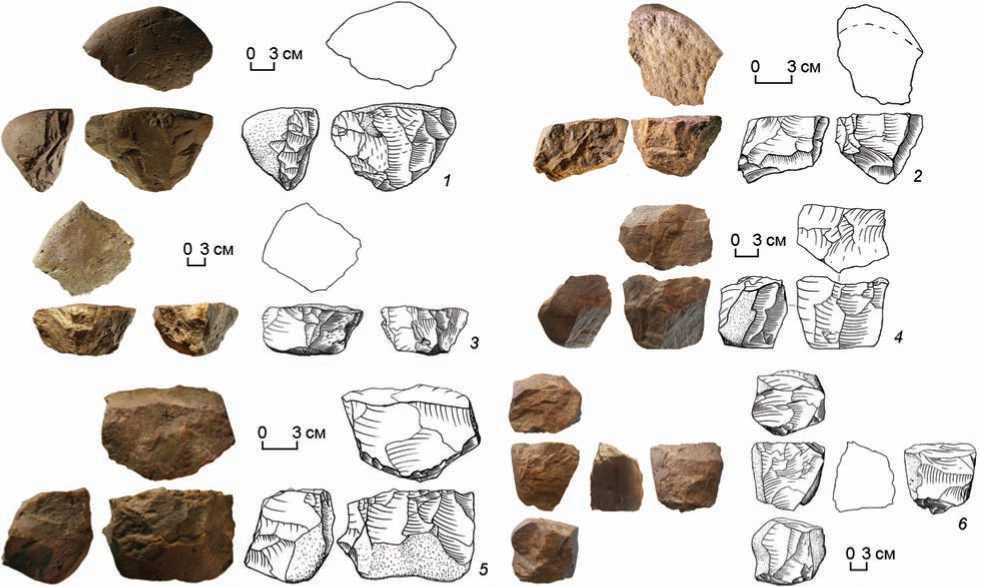

Радиальные нуклеусы также достаточно редки на этих местонахождениях. Они имеют, как правило, овальную в плане форму и линзовидный, или близкий к нему, профиль и сечение. Ударной площадкой у большинства из них служило ребро между фронтом скалывания и контрфронтом (рис. 3, 1 ). В отдельных случаях на противолежащей фронту поверхности делались один-два скола, негативы которых в дальнейшем использовались как точка удара отбойником. Достаточно крупные отщепы скалывали от краев к центру. Эти нуклеусы в большей степени требовали от изготовителя сноровки и знания структуры исходного сырья.

Нельзя исключать, что некоторые крупные чопперы (рис. 3, 2 ), чоппинги, орудия с «носиком»

(рис. 3, 3, 4 ) и т.н. пикообразные изделия (рис. 3, 5 ) первоначально использовались как нуклеусы. Причем у чоппингов негатив скола на одной стороне служил ударной площадкой для снятия заготовки с другой стороны, т.е. снятие отщепов производилось попеременно (рис. 3, 6, 7 ).

Каменные индустрии местонахождений левобережья р. Ба базировались на эксплуатации местного сырья. Кварцитовые гальки и валуны, использовавшиеся для изготовления нуклеусов и орудий, были невысокого качества. Внутри них было много трещин и включений крупных зерен, что препятствовало расщеплению. Об этом свидетельствует и большое количество галек со следами апробации, а также множество плохо диагностируемых обломков. Для получения сколов-заготовок использовались простые монофронтальные нуклеусы с минимальной подготовкой одной или двух площадок. Преобладает поперечная ориентация скалывания. Практически нет сильно сработанных нуклеусов, на большинстве ядрищ можно проследить лишь одну серию снятых сколов. Очень мало радиальных ядрищ [Деревянко, 2018].

На наш взгляд, выделенные типы нуклеусов отражают, скорее всего, не стремление получить то или иное ядрище, а степень редукции нуклеусов.

Рис. 3. Нуклеусы индустрии анкхе.

1 – радиальный нуклеус; 2 – нуклеус-чоппер; 3, 4 – нуклеусы-изделия с «носиком»; 5 – нуклеус-пика; 6, 7 – нуклеусы-чоппинги.

Сколы, как потенциальные заготовки, играли подчиненную роль. Об этом свидетельствуют и сколы, полученные из раскопов, которые не подверглись в дальнейшем вторичной обработке. Главной диагностирующей чертой этой индустрии является ее галечно-отщепный характер.

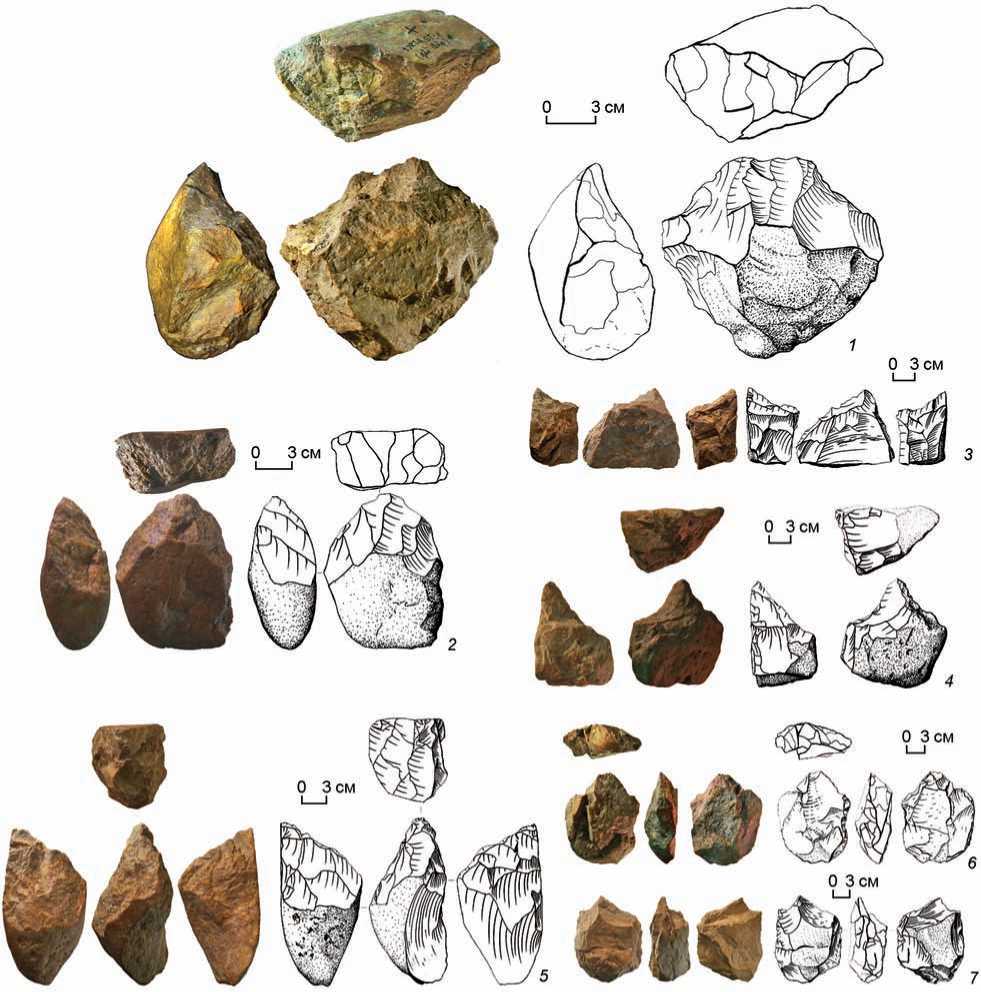

Среди орудий нижнепалеолитической индустрии анкхе одну из самых многочисленных групп составляют рубящие изделия, насчитывающие 60 предметов. Эта орудийная группа представлена чопперами и чоппингами, среди которых встречаются как поперечные варианты (рис. 4, 1 ), так и изделия с продольным расположением рабочего 90

края (рис. 4, 2 ). Кроме того, встречаются образцы и с приостренным выступом-шипом. Основное различие между чопперами и чоппингами (рис. 4, 3 ) заключается в одно сторонней или двусторонней обработке рабочего лезвия. Как правило, вторичная обработка затрагивала только лезвие, остальная поверхность этих орудий, включая пятку, сохраняет желвачную корку.

Самую многочисленную группу среди орудий составляют скребла, насчитывающие ок. 70 предметов, которые имеют несколько модификаций. Так же, как и чопперы и чоппинги, по месту расположения рабочего края они делятся на продоль-

Рис. 4. Орудия индустрии анкхе.

1 – поперечный чоппер; 2 – продольный чоппер; 3 – чоппинг; 4 – скребло; 5 – орудие с «носиком»; 6 – зубчатое орудие.

ные и поперечные. Лезвие могло быть выпуклым, а также иметь волнистую или зубчатую форму. Подавляющее большинство этих изделий создавалось на гальках, но имеются и экземпляры, сделанные из крупных отщепов и фрагментов галек. В отличие от чопперов и чоппингов, для их изготовления выбирались более плоские гальки, и, помимо обработки рабочего края двух-, иногда трехрядной серией крупных сколов, они имели дополнительную подправку мелкой краевой ретушью. Лезвие оформлялось как с одной, так и с двух сторон. Противолежащий рабочему лезвию обушок всегда сохранял галечную корку (рис. 4, 4 ).

Следующую по количеству образцов группу составляют орудия с намеренно выделенным острием в виде выступа-«носика» (рис. 4, 5 ). Их насчитывается более 40 экз. Они отличаются от чопперов тем, что острие у них выделялось или крупными сколами, или дополнительной ретушью и мелкими сколами, образующими своеобразные «плечики». Иногда орудия этого типа имеют крупные размеры и достигают значительного веса (до 4 кг).

Среди орудий имеются немногочисленные предметы, которые можно трактовать как зубча- тые и выемчатые изделия (рис. 4, 6). Большинство этих изделий имеют небольшие размеры по сравнению с чопперами, чоппингами и скреблами. Рабочее лезвие у них оформлялось крупными сколами на продольной или поперечной боковой грани. Иногда наблюдается чередующаяся ретушь, формирующая зубцы и выемки. Как и у орудий других типов, вторичной обработке подвергался только рабочий край, о стальная поверхность изделий оставалась покрытой галечной коркой.

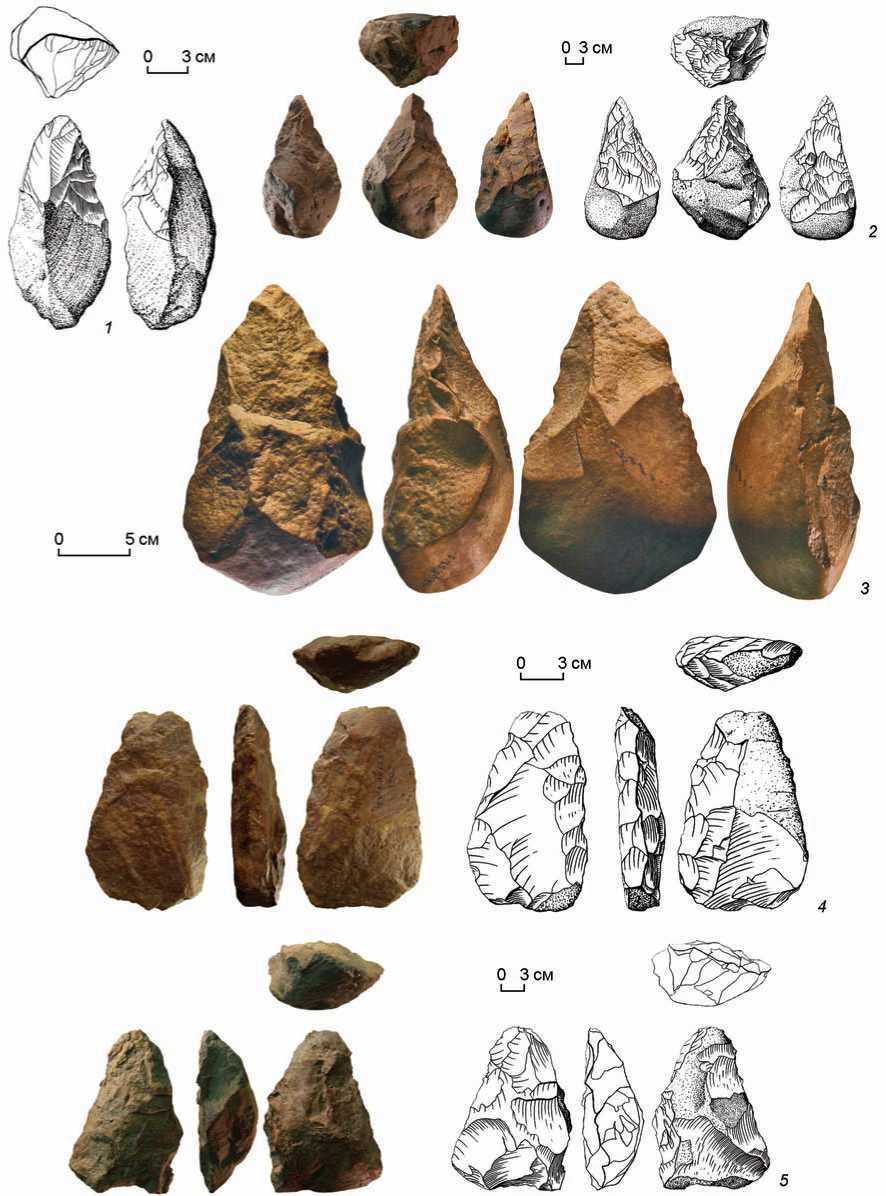

Немногочисленную, но яркую группу составляют нуклевидные скребки или скребки высокой формы (рис. 5, 1 ). Они изготавливались преимущественно на удлиненных гальках, и на одном конце у них имеются негативы мелких и узких снятий. Нуклевидные скребки представляют собой особую технико-типологическую форму изделий раннего палеолита. Как орудия, сделанные с применением одинаковой техники и имеющие идентичный типологический облик, они широко известны в местонахождениях раннего палеолита на обширной территории. Наиболее ранние образцы таких изделий обнаружены в доашельских горизонтах Ол-дувая. Они встречаются на ряде местонахождений

Рис. 5. Орудия индустрии анкхе.

1 - нуклеус-скребок (скребок высокой формы); 2 - пика; 3-5 - бифасиально обработанные орудия.

раннего палеолита с галечно-отщепной и ашель-ской индустрией в Африке, на Ближнем Востоке, Кавказе, в Сибири на стоянке Карама и в других регионах [Там же, с. 202]. Появление этих орудий на раннепалеолитических местонахождениях, от-92

носящихся к широкому хронологическому интервалу и удаленных друг от друга, - свидетельство технологической конвергенции, а не распространения в результате миграционных процессов у человеческих популяций.

Довольно многочисленной группой орудий являются орудия типа пик, насчитывающие ок. 70 предметов. Для изготовления этих орудий чаще всего использовались крупные, массивные гальки и валуны. Как правило, пикообразные изделия имели крупные размеры и значительный вес. Вторичной обработке подвергался только заостренный рабочий край орудий. Остальная поверхность пик оставалась покрытой галечной коркой. Иногда ретушь располагалась по обеим сторонам рабочего края, иногда – только по одному краю. Какую бы форму не имела исходная заготовка, сечение рабочего края всегда было треугольным, что характерно для пик. В отличие от би-фасиально обработанных изделий, заостренный конец у этих изделий имел более выраженную форму и часто был асимметричен (рис. 5, 2 ).

Наибольших затрат энергии, особого умения и осмысленной деятельности требовало производство двусторонне обработанных изделий – бифа-сов. Все они изготавливались из крупных галек, которые имели треугольно вытянутую в плане форму и линзовидное или треугольное сечение. Вторичной обработке подвергался только конвергентно заостренный конец, который с двух сторон обрабатывался крупными сколами (рис. 5, 3 ). Иногда имелась подправка лезвия более мелкими сколами. Остальная поверхность этих орудий сохраняла желвачную корку с обеих сторон. У немногих бифасов пятка имеет дополнительную обработку (рис. 5, 4 ).

Несколько особняком от симметричных треугольно-вытянутых бифасов с необработанной пяткой стоит изделие, сделанное из крупной вытянутой гальки. У этого бифаса прямое основание и слегка изогнутое в сторону лезвие, а его форма напоминает акулий зуб. Одна сторона изделия плоская и она сплошь обработана сколами, направленными от краев к центру. Вторая, выпуклая сторона почти полностью обработана сколами, только в центре изделия остался небольшой участок, покрытый галечной коркой (рис. 5, 5 ).

У всех бифасиально обработанных изделий из раннепалеолитических стоянок в районе г. Анкхе отсутствует подработка ретушью по краям. На многих среднеашельских бифасах из Африки и Европы края по периметру обработаны дополнительной ретушью, придающей лезвию значительную остроту. Такие бифасы могли использоваться для выполнения различных операций: скобление, резание, рубка. Предназначение бифасов индустрии анкхе было, видимо, более ограниченным, они могли использоваться только в качестве рубящих орудий [Там же, с. 200].

Еще раз обратим внимание на факт залегания артефактов in situ в коре выветривания древних по- род. Каменные изделия залегали в культурном слое вместе с галечным и валунным сырьем.

Вместе с артефактами в культурном слое обнаружено несколько сотен тектитов, расплавленных и застывших стекловидных образований, возникших в результате метеоритной деятельности. Два образца тектитов (один со стоянки Года, второй со стоянки Роктынг-1) были переданы в лабораторию изотопной геохимии и геохронологии Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (г. Москва) для определения их абсолютного возраста. В результате проведенных исследований возраст культурного слоя стоянки Года определен в 806 ± 22 тыс. л.н. (лаб. № 15962), а стоянки Роктынг-1 – в 782 ± 20 тыс. л.н. (лаб. № 15963) [Деревянко и др., 2018б, с. 16].

Таким образом, опираясь на абсолютные даты и технико-типологическую характеристику каменного ассамбляжа, мы считаем правомерным выделить палеолитические комплексы в районе г. Анкхе в своеобразную индустрию с бифасами, существовавшую в эпоху нижнего палеолита.

Орудия труда, такие как скребла различных модификаций, чопперы, чоппинги, зубчато-выемчатые изделия и др., присутствуют на большинстве раннепалеолитических местонахождений Африки и Евразии [Деревянко, 2018, с. 231]. Среди орудий раннепалеолитических местонахождений индустрии анкхе особого внимания заслуживают бифасиально обработанные изделия типа ручных рубил, орудий типа пик, изделия с выделенными сколами и ретушью о стрием. В то же время данные археологические материалы существенно отличаются от африканских и западноевразийских индустрий [Деревянко и др., 2017а, б; 2018а, б]. Несомненную близо сть к каменной индустрии анкхе демонстрируют археологические материалы котловины Байсэ, датированные по тектитам (732 ± 39 и 803 ± 3 л.н). Также на территории ЮгоВосточной Азии обнаружено несколько местонахождений с бифасиально обработанными изделиями и стратифицированных объектов со сходными технологическими характеристиками первичного расщепления, относящихся к данному периоду [Деревянко, 2018]. Все это подтверждает предположение о технологической и типологической конвергенции. Бифасиальная индустрия в Восточной и Юго-Во сточной Азии возникла на местной основе, на базе галечно-отщепной индустрии. Об этом свидетельствует и первичное расщепление, и вторичная обработка каменных орудий, и весь раннепалеолитический технико-типологический комплекс.

Список литературы Типологическая характеристика нуклеусов и орудий раннепалеолитической индустрии анкхе во Вьетнаме

- Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН

- 2018. - Т. III: Ашельская бифасиальная индустрия в Африке и Азии: Левант, Аравия, Иран, Индия, Вьетнам и островная часть Юго-Восточной Азии. - 572 с

- Деревянко А.П., Гладышев С.А., Нгуен Зианг Хай, Нгуен За Дой, Нгуен Кхак Шу, Кандыба А.В., Чеха А.М., Цыбанков А.А., Нгуен Ань Тоан, Фань Тхан Туан. Раскопки стоянки раннего палеолита с бифасиальной индустрией Роктынг-4 во Вьетнаме в 2017 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017а. - Т. XXIII. - С. 84-88

- Деревянко А.П., Гладышев С.А., Нгуен Зианг Хай, Нгуен За Дой, Нгуен Кхак Шу, Кандыба А.В., Чеха А.М., Цыбанков А.А., Нгуен Ань Тоан, Фань Тхан Туан. Новые данные в изучении раннего палеолита с бифасиальной индустрией Вьетнама. Раскопки стоянки Роктынг-7 в 2017 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017б. -Т. XXIII. - С. 79-83

- Деревянко А.П., Кандыба А.В., Гладышев С.А., Нгуен За Дой, Нгуен Кхак Шу, Рыбалко А.Г., Харевич В.М., Чеха А.М. Новые данные в изучении стратифицированных стоянок раннего палеолита во Вьетнаме // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018а. - Т. XXIV. - С. 67-72

- Деревянко А.П., Кандыба А. В., Нгуен Кхак Шу, Гладышев С.А., Нгуен За Дой, Лебедев В.А., Чеха А.М., Рыбалко А.Г., Харевич В.М., Цыбанков А.А. Открытие бифасиальной индустрии во Вьетнаме // Археология, этнография и антропология Евразии. -2018б. - Т. 46, № 3. - С. 3-21

- Деревянко А.П., Цыбанков А. А., Нгуен Зианг Хай, Нгуен За Дой, Нгуен Кхак Шу, Кандыба А.В., Гладышев С.А., Чеха А.М., Нгуен Ань Тоан, Фань Тхан Туан. Предварительные итоги раскопок местонахождений Роктынг-1 и Роктынг-4 во Вьетнаме // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 63-67