Типология и истоки форм наконечников стрел населения Доно-Донецкого региона во второй половине VIII - начале X в. (салтово-маяцкая культура)

Автор: Владимиров С.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются наконечники стрел, обнаруженные в погребениях и поминальных комплексах населения доно-донецкого региона второй половины VIII - начала X в. Из учтенных наконечников 150 экземпляров были использованы для построения типологии, которая предваряется кратким историографическим обзором подходов к типологии наконечников стрел. В результате типологии материала удалось выделить отделы, типы, подтипы и варианты. Сопоставление частоты находок наконечников стрел в погребениях, совершенных по различным обрядам, позволило выявить типы, характерные для различных группна селения салтово-маяцкой культуры.

Салтово-маяцкая культура, доно-донецкий регион, вооружение, наконечники стрел, типология

Короткий адрес: https://sciup.org/143163956

IDR: 143163956

Текст научной статьи Типология и истоки форм наконечников стрел населения Доно-Донецкого региона во второй половине VIII - начале X в. (салтово-маяцкая культура)

Наконечники стрел являются наиболее многочисленной категорией находок, относящихся к стрелковому оружию и обнаруженных в погребениях населения Доно-Донецкого региона второй половины VIII – начала X в.

На данный момент наиболее полной классификацией наконечников стрел Восточной Европы эпохи Средневековья считается классификация, разработанная А. Ф. Медведевым для наконечников VIII–XIV вв. ( Медведев , 1966). Однако широкие хронологические и географические рамки исследования А. Ф. Медведева не позволяют выявить специфику наконечников стрел салтово-маяцкой культуры, тем более что за время, прошедшее со времени написания работы, появились новые источники, требующие своего осмысления. Также следует отметить, что исследователи, непосредственно занимавшиеся изучением салтово-маяцкой культуры, обращались к наконечникам стрел лишь в рамках обобщающих работ, ограничиваясь перечислением некоторых форм ( Ляпушкин , 1958. С. 119; Михеев , 1985. С. 60), а также замечаниями о различной степени распространенности форм наконечников стрел у «лесостепного населения» салтово-маяцкой культуры и «степняков» ( Плетнёва , 1967. С. 161).

В этой связи отдельно следует отметить работы А. В. Крыганова, занимавшегося изучением вооружения населения салтово-маяцкой культуры. В частности, автор приводит достаточно дробную типологию наконечников стрел с памятников салтово-маяцкой культуры, оставленных населением, практиковавшим тру-посожжение ( Крыганов , 1989. С. 98–99). Однако типология, приведенная в работе А. В. Крыганова, не может быть применена ко всей салтово-маяцкой культуре, так как ограничена памятниками по типу трупосожжения. Другая работа автора, в которой приводится типология наконечников стрел, посвящена военному делу населения Северного Причерноморья конца IV – начала XIII в. ( Крыганов , 2012. С. 34–43). Безусловно, широкие хронологические рамки являются одним из достоинств работы А. В. Крыганова, но, на наш взгляд, именно они не позволяют подробно остановиться на салтовском материале с целью выявления особенностей в распространении форм наконечников стрел среди групп населения салтово-маяцкой культуры, практиковавшего различные погребальные обряды.

Прежде чем перейти к типологии материала, следует отметить, что она затруднена большим разнообразием форм, присущих наконечникам стрел. Подходы к типологии наконечников стрел, близких нашему региону исследования и хронологическому периоду, во многом схожи. В подавляющем большинстве случаев исследователи при типологии данного материала в качестве типообразующих признаков использовали сечение и форму пера ( Йотов , 2004. С. 23–25; Козлов , 1998. С. 214; Медведев , 1966. С. 37–38; Могильников , 2002. С. 109; Фёдоров-Давыдов , 1966. С. 25; Худяков , 1981. С. 123; 1986. С. 143). При этом, в зависимости от объема и разнообразия выборки, учитывался характер насада, материал изготовления, сечение и форма черешка или втулки, переход от пера к насаду. Исследователи, обращавшиеся непосредственно к материалам салто-во-маяцкой культуры, также основное внимание уделяли сечению и форме пера наконечников стрел ( Крыганов , 1989. С. 98; Мерперт , 1949. С. 9; Плетнёва , 1967. С. 161).

С учетом опыта предыдущих исследований была проведена типология наконечников стрел. Имеющийся в нашем распоряжении материал (155 наконечников стрел, пригодных для типологического анализа) (табл. 1) был разбит на отделы по сечению лезвия, на типы по форме лезвия, на подтипы и варианты по конструктивным особенностям наконечника: форма упора, форма плеч, сечение черешка. Такой признак, как форма насада, при типологии не был учтен в силу того, что все рассмотренные наконечники являются черешковыми. Исключением может быть лишь один наконечник стрелы, обнаруженный в погребении Дмитриевского могильника, однако он играл роль подвески и был отнесен С. А. Плетнёвой к скифскому времени ( Плетнёва , 1989. С. 113. Рис. 58).

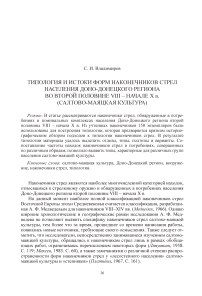

Отдел I. Трехлопастные (127 экз. – 81 %) (рис. 1).

Тип 1. Треугольные (51 экз. – 40%) (рис. 1, 1–5 ).

Подтип А. Со скошенными плечами (46 экз. – 90 %) (рис. 1, 1–4 ). Выделяется четыре варианта данного подтипа: с небольшим упором в плане четырехугольным; с упором овальной в плане формы (колечко); с вытянутым упором; с вытянутым упором, имеющим расширяющееся окончание (колечко). Первый вариант (29 экз.) (рис. 1, 1 ). Второй вариант (4 экз.) (рис. 1, 2 ). Третий вариант (7 экз.) (рис. 1, 3 ). Четвертый вариант (6 экз.) (рис. 1, 4 ).

Табл. 1. Распределение учтенных наконечников стрел по памятникам салтово-маяцкой культуры

|

№ |

Название могильника/комплекса |

Количество |

|

1 |

Красногоровский могильник |

26 |

|

2 |

Маяцкое селище |

16 |

|

3 |

комплекс у с. Сухая Гомольша |

15 |

|

4 |

Сухогомольшанский могильник |

13 |

|

5 |

Дмитриевский могильник |

13 |

|

6 |

Нижнелубянский могильник |

13 |

|

7 |

комплекс у с. Кочеток |

13 |

|

8 |

Нетайловский могильник |

9 |

|

9 |

могильник Лысый Горб |

9 |

|

10 |

Кочетокский могильник |

9 |

|

11 |

Новопокровский могильник |

8 |

|

12 |

могильник Кицевка |

3 |

|

13 |

комплекс у с. Тополи |

3 |

|

14 |

Старосалтовский могильник |

2 |

|

15 |

Верхнесалтовский могильник |

1 |

|

16 |

Ржевский могильник |

1 |

|

17 |

Мандровский могильник |

1 |

Подтип Б. С горизонтальными плечиками. Представлен пятью экземплярами (10%) из катакомбы в яме 18 Маяцкого селища (рис. 1, 5 ).

Сама традиция употребления железных трехлопастных треугольных наконечников стрел уходит корнями в сарматскую эпоху ( Хазанов , 1971. С. 36–41; Белоусов , 2010. С. 19). Аналогии наконечникам данного типа имеют очень широкую географию. Например, подобные наконечники мы находим в материалах финно-угров раннего железного века и раннего Средневековья ( Иванов , 1984. Рис. 3, 4, 5, 7; Генинг , 1953. С. 98. Рис. 33, 9 ; Голдина, Кананин , 1989. Рис. 56, 8 ). Аналогии известны в кочевнических древностях Центральной Азии ( Левашова , 1952. Рис. 5, 19–22; Могильников , 2002. Табл. 5; Худяков , 1986. Рис. 64, 5, 7 ), в материалах волжских болгар1 ( Багаутдинов и др ., 1998. Рис. 26, 5, 6 ; Матвеева , 1997. Рис. 6; Халикова , 1976. Рис. 4, 15), в погребениях дунайских болгар ( Йотов , 2004. Табл. XXIII, 334-336). Аналогичные наконечники встречены в погребениях у аула Казазово ( Тарабанов , 1983. Рис. 1, 7). В катакомбе могильника Клин-Яр III, относящейся к концу VII – началу VIII в., также были обнаружены подобные стрелы, но без упора ( Флёров , 2000. С. 44. Рис. 37, 16). Аналогичные наконечники обнаружены в погребениях Восточной Европы предсалтов-ского времени, оставленных кочевниками ( Флёрова , 2001. Рис. 6) и населением

Рис. 1. Наконечники стрел. Отдел I пеньковской культуры (Приходнюк, 1998. Рис. 61, 5). Также аналогии известны в материалах с памятников салтово-маяцкой культуры на Нижнем Дону и в Крыму (Веймарн, Айбабин, 1993. С. 180. Рис. 50, 14–17; Ляпушкин, 1958. Рис. 16; Савченко, 1986. Рис. 7, 11).

Тип 2. Килевидные (58 экз. – 45 %) (рис. 1, 6–16 ).

Подтип А. С узким пером (21 экз. – 36 %). Внутри данного подтипа выделяется три варианта по форме острия наконечника: «треугольной»; шиповидной; закругленной. Первый вариант (16 экз.) (рис. 1, 6 ). Второй вариант (3 экз.) (рис. 1, 7 ). Третий вариант (2 экз.) (рис. 1, 8 ).

Аналогии первому варианту находятся в материалах с территории Абхазии ( Воронов, Шенкао , 1982. Рис. 1, 16 ).

Подтип Б. С широким пером (32 экз. – 55 %). По форме плечиков и упора выделяется три варианта: с упором, имеющим расширяющееся окончание; с вытянутым упором; с коротким упором. Первый вариант (23 экз.) (рис. 1, 9–12 ). Второй вариант (6 экз.) (рис. 1, 13, 14 ). Третий вариант (3 экз.) (рис. 1, 15, 16 ).

У пяти наконечников (9 %) отсутствует основание черешка, что делает затруднительным их отнесение к какому-либо варианту.

Аналогии известны в материалах Абхазии IV–VII вв. ( Воронов, Шенкао , 1982. Рис. 1, 17, 18, 24), в погребениях второй половины VIII – начала IX в. могильника Дюрсо ( Дмитриев , 1979. Рис. 2, 6). Подобные наконечники встречены в материалах, относящихся к древним тюркам ( Худяков , 1986. Рис. 64, 8, 11). Отдельно следует отметить наконечник второго типа с отверстиями в лопастях (рис. 1, 14 ), аналогии которому известны в погребениях Борисовского могильника ( Саханев , 1914. Табл. III, 9), в материалах предсалтовского времени на территории Предкавказья ( Магомедов , 1983. Рис. 19, 7 ) и степей Восточной Европы ( Флёрова , 2001. Рис. 4). Наконечник со свистулькой (рис. 1, 10 ) имеет аналогию в Шиловке ( Багаутдинов и др ., 1998. Рис. 26, 3 ). В целом, исходя из разнообразия форм и размеров, можно согласиться с мнением А. В. Крыганова о том, что полностью одинаковых наконечников стрел данного типа практически нет ( Крыганов , 2012. С. 35).

Тип 3. Остролистные (15 экз. – 12%) (рис. 1, 17–20 ).

Подтип А. С закругленными плечами (4 экз. – 27%) (рис. 1, 17 ).

Подтип Б. Со скошенными плечами (11 экз. – 73 %) (рис. 1, 18–20 ).

Данный подтип может быть разделен на два варианта: с отверстиями в лопастях и без отверстий. Первый вариант (5 экз.) (рис. 1, 18, 19 ). Второй вариант (6 экз.) (рис. 1, 20 ).

Аналогии данному подтипу известны в хазарском слое Саркела ( Артамонов , 1958. Рис. 29, 2 ) и в материалах Больше-Тарханского могильника ( Генинг, Халиков , 1964. Табл. XII, 14).

Тип 4. Пламевидные (3 экз. – 2%) (рис. 1, 21 ).

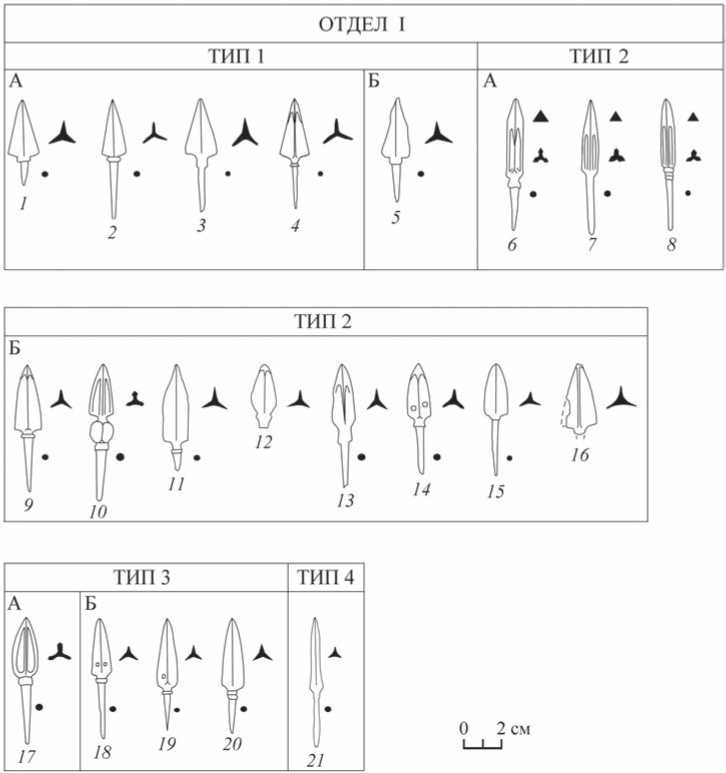

Отдел II. Плоские (14 экз. – 9%) (рис. 2, 1–9 ).

Тип 1. Килевидные (4 экз. – 29%) (рис. 2, 1, 2 ).

Аналогии известны в материалах Верхне-Чирюртовского могильника ( Магомедов , 1983. Рис. 19, 10, 14) и Правобережного Цимлянского городища ( Ляпушкин , 1958. Рис. 16). Подобные наконечники найдены в погребениях неволинской культуры ( Голдина , Водолаго , 1990. Табл. LXIX, 65) и материалах ломоватовс-кой культуры ( Голдина , 1985. Табл. XXVI, 42).

Тип 2. Фигурные (5 экз. – 36%) (рис. 2, 3–5 ).

Подтип А. С прорезью (4 экз. – 80%) (рис. 2, 3, 4 ).

Подобные наконечники встречены в погребениях Борисовского могильника ( Саханев , 1914. Табл. III, 7), Дюрсо ( Дмитриев , 1979. Рис. 2, 5, 17) и могильника у аула Казазово ( Тарабанов , 1983. Рис. 1, 13). Аналогии известны в материалах Правобережного Цимлянского городища ( Ляпушкин , 1958. Рис. 16).

Подтип Б. Без прорези (1 экз. – 20%) (рис. 2, 5 ).

Аналогии известны в материалах Верхне-Чирюртовского могильника ( Магомедов , 1983. Рис. 19, 5, 6 ).

Рис. 2. Наконечники стрел. Отделы II–V

Тип 3. Ромбовидные (1 экз. – 7%) (рис. 2, 6 ).

Аналогия известна в погребении Щукинского могильника с территории Верхнего Прикамья ( Голдина, Кананин , 1989. Рис. 56, 21 ) и Лядинского могильника в верховьях р. Цны ( Воронина , 2007. Рис. 21, 3 ).

Тип 4. Остролистные удлиненные (2 экз. – 14%) (рис. 2, 7 ).

Подобные наконечники были найдены в погребениях Аверинского II могильника ( Голдина, Кананин , 1989. Рис. 56, 26 ). Похожий экземпляр найден в одном из курганов Южного Урала эпохи раннего Средневековья ( Мажитов , 1977. С. 32. Табл. I, 292). Аналогии известны в материалах Молдовановского могильника ( Пьянков, Тарабанов , 2004. Рис. 8, 31, 32).

Тип 5. Ромбические с прорезью и расширением в нижней части (2 экз. – 14%) (рис. 2, 8, 9 ).

Несколько подобных наконечников обнаружено в одном из комплексов Молдовановского могильника ( Пьянков, Тарабанов , 2004. Рис. 8, 22–24, 27–30). Также аналогии известны в погребениях могильника Дюрсо ( Дмитриев , 1979. Рис. 2, 8).

Отдел III. Квадратные (6 экз. – 4%) (рис. 2, 10–11 ).

Тип 1. Шиловидные (4 экз. – 67%) (рис. 2, 10 ).

Аналогии имеются в материалах «ранних болгар» Поволжья и памятниках новинковского типа ( Багаутдинов и др ., 1998. Рис. 26, 12, 13 ; Матвеева , 1997. Рис. 115, 5, 6 ). Похожий наконечник найден в погребении Больше-Тарханского могильника ( Генинг , Халиков , 1964. Табл. XII, 17). Подобные наконечники бытовали в среде финно-угорского населения эпохи раннего Средневековья ( Генинг , 1962. Табл. XI, 11). Также подобные наконечники встречены в материалах дунайских болгар ( Йотов , 2004. Табл. XXIII, 338, 343, 347). Аналогии известны в материалах с территории Абхазии ( Воронов, Шенкао , 1982. Рис. 1, 5).

Тип 2. Пятиугольные (2 экз. – 33 %) (рис. 2, 11 ).

Отдел IV. Треугольные (4 экз. – 3 %) (рис. 2, 12–14 ).

Тип 1. Остролистные с закругленными плечами (2 экз. – 50%) (рис. 2, 12 ).

Аналогия известна в материалах раннесредневековых кочевников северо-западных предгорий Алтая ( Могильников , 2002. Табл. 5).

Тип 2. Удлиненные (2 экз. – 50%) (рис. 2, 13, 14 ).

Подобные наконечники встречены в материалах предсалтовского периода Восточной Европы ( Комар , 2009. Рис. 2, 7) и в погребениях у аула Казазово ( Та-рабанов , 1983. Рис. 1, 9).

Отдел V. Ромбовидные (4 экз. – 3 %) (рис. 2, 15 ).

Аналогия известна в материалах Больше-Тиганского могильника ( Халикова , 1976. Рис. 4, 16).

В целом, говоря о появлении и распространении тех или иных наконечников стрел у населения Доно-Донецкого междуречья второй половины VIII – начала X в., следует отметить, что в процессе сложения форм наконечников стрел основную роль сыграли племена, обитавшие в Предкавказье и на Кавказе. Особое внимание следует обратить на близость, а порой и идентичность форм наконечников, обнаруженных в кремационных погребениях салтово-ма-яцкой культуры, с наконечниками из погребений Северо-Западного Предкавказья, совершенных по тому же обряду захоронения. Также немало аналогий

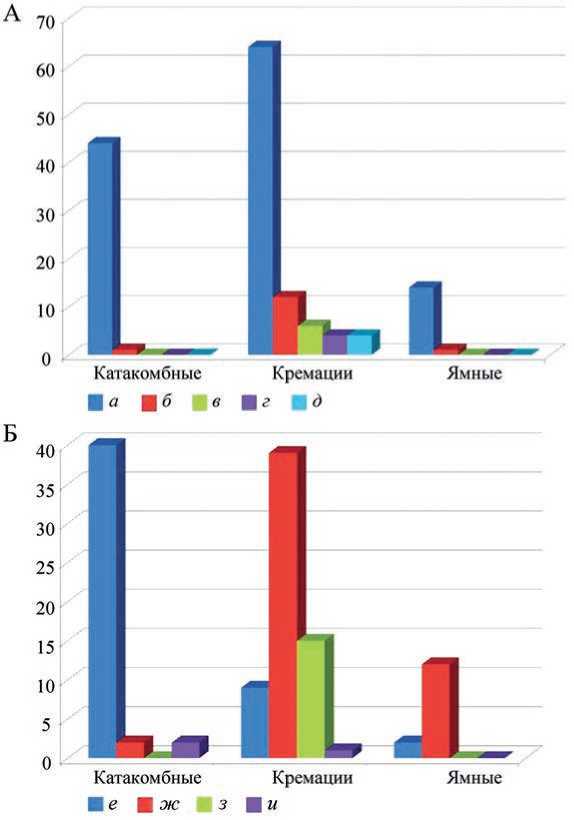

Рис. 3. Распределение наконечников стрел по погребениям

А – распределение наконечников стрел по захоронениям, совершенным по различным обрядам; Б – распределение наконечников стрел первого отдела по захоронениям, совершенным по различным обрядам а – Отдел I; б – Отдел II; в – Отдел III; г – Отдел IV; д – Отдел V; е – треугольные; ж – килевидные; з – остролистные; и – пламевидные наконечников салтово-маяцкой культуры имеется в материалах, связываемых с кочевниками Восточной Европы предсалтовского периода (вторая половина VII – первая половина VIII в.). Некоторые из выделенных нами типов наконечников имели очень широкое распространение, например треугольные трехлопастные, поэтому связать их популярность у населения салтово-маяцкой культуры с влиянием конкретной культурно-исторической общности или определенным регионом весьма затруднительно, если возможно. Следует лишь отметить, что треугольные трехлопастные наконечники стрел были распространены у кавказских алан.

Выделенные нами типы наконечников стрел были неравномерно распространены в памятниках салтово-маяцкой культуры Доно-Донецкого региона (рис. 3, А, Б ). Если брать катакомбные могильники, то здесь преобладали прежде всего трехлопастные треугольные и широкие килевидные наконечники стрел, при отсутствии граненых. В погребениях ямных могильников также преобладали трехлопастные треугольные и килевидные наконечники, однако в ямных погребениях Нетайловского ямного и Красногоровского биритуального могильников попадались плоские и килевидные. Наиболее разнообразными оказались наконечники стрел из погребений по типу трупосожжения, в которых нередко встречались граненые и трехлопастные узкие килевидные. В этих же комплексах встречались плоские наконечники стрел, имеющие практически полные аналогии в материалах Предкавказья.

Таким образом, типологический анализ наконечников стрел позволяет говорить о существовании у носителей различных погребальных обрядов населения Доно-Донецкого региона во второй половине VIII – начале X в. отличных по составу наборов наконечников стрел.

Список литературы Типология и истоки форм наконечников стрел населения Доно-Донецкого региона во второй половине VIII - начале X в. (салтово-маяцкая культура)

- Артамонов М. И., 1958. Саркел -Белая Вежа//Труды Волго-Донской археологической экспедиции. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 7-84. (МИА; № 62.)

- Багаутдинов Р. С., Богачев А. В., Зубов С. Э., 1998. Праболгары на Средней Волге (у истоков истории татар Волго-Камья). Самара: Самарский региональный фонд «Полдень. XXII век». 286 с.

- Белоусов В. В., 2010. Вооружение и военное дело сарматов Подонья в I-IV вв.: автореф. дис. … докт. ист. наук: 07.00.06. Воронеж: Изд-во ВГУ. 22 с.

- Веймарн Е. В., Айбабин А. И., 1993. Скалистинский могильник. Киев: Наукова думка. 203 с.

- Воронина Р. Ф., 2007. Лядинские древности: из истории мордвы-мокши: конец IX -начало XI века. М.: Наука. 164 с.

- Воронов Ю. Н., Шенкао Н. К., 1982. Вооружение воинов Абхазии IV-VII вв.//Древности эпохи великого переселения народов V-VIII веков/Отв. ред.: А. К. Амброз, И. Ф. Эрдели. М.: Наука. С. 121-165.

- Генинг В. Ф., 1953. Бродовский могильник//КСИИМК. Вып. 52. С. 87-98.

- Генинг В. Ф., 1962. Мыдлань-Шай -удмуртский могильник VIII-IX вв.//Вопросы археологии Урала. Вып. 3/Отв. ред. Е. Г. Суров. Свердловск: Удмуртский республиканский краеведческий музей. С. 7-111.

- Генинг В. Ф., Халиков А. Х., 1964. Ранние болгары на Волге (Больше-Тарханский могильник). М.: Наука. 200 с.

- Голдина Р. Д., 1985. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та. 280 с.

- Голдина Р. Д., Водолаго Н. В., 1990. Могильники неволинской культуры в Приуралье. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та. 176 с.

- Голдина Р. Д., Кананин В. А., 1989. Средневековые памятники верховьев Камы. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та. 216 с.

- Дмитриев А. В., 1979. Могильник эпохи переселения народов на реке Дюрсо//КСИА. № 158. С. 52-57.

- Иванов В. А., 1984. Вооружение и военное дело финно-угров Приуралья в эпоху раннего железа. М.: Наука. 88 с.

- Йотов В., 2004. Въоръжението и снаряжението от българского средневековие (VII-XI век). Варна: Абагар. 356 с.

- Козлов В. И., 1998. К вопросу об относительной хронологии наконечников стрел в Балкано-Дунайской культуре//Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе/Отв. ред.: Г. В. Вилинбахов, В. М. Массон. СПб.: ГЭ. С. 213-215.

- Комар А. В., 2009. Курганы VIII в. у села Астахово//Степи Европы в эпоху Средневековья. Т. 7/Гл. ред. А. В. Евглевский. Донецк: Донецкий нац. ун-т. С. 295-314.

- Крыганов А. В., 1989. Вооружение и войско населения Салтово-Маяцкой культуры (по материалам могильников с обрядом трупосожжения)//Проблемы археологии Поднепровья. Днепропетровск: Днепропетровский гос. ун-т. С. 98-114.

- Крыганов А. В., 2012. Военное дело кочевников Северного Причерноморья конца IV -начала XIII вв. Сумы: Сумское обл. о-во «Просвита». 232 с.

- Левашова В. П., 1952. Два могильника кыргыз-хакасов//Материалы и исследования по археологии Сибири. М.: Изд-во АН СССР. С. 121-136. (МИА; № 24.)

- Ляпушкин И. И., 1958. Памятники салтово-маяцкой культуры в бассейне р. Дона//Труды Волго-Донской археологической экспедиции. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 85-150. (МИА; № 62.)

- Магомедов М. Г., 1983. Образование Хазарского каганата (по материалам археологических исследований и письменным данным). М.: Наука. 225 с.

- Мажитов Н. А., 1977. Южный Урал в VII-XIV вв. М.: Наука. 240 с.

- Матвеева Г. И., 1997. Могильники ранних болгар на Самарской Луке. Самара: Изд-во Самарского ун-та. 226 с.

- Медведев А. Ф., 1966. Ручное и метательное оружие. Лук и стрелы, самострел VIII-XIV вв. М.; Л.: Наука. 184 с. (САИ; вып. Е1-36.)

- Мерперт Н. Я., 1949. Верхнее Салтово (салтовская культура): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.06. Л. 18 с.

- Михеев В. К., 1985. Подонье в составе Хазарского каганата. Харьков: Вища школа. 148 с.

- Могильников В. А., 2002. Кочевники северо-западных предгорий Алтая в IX-XI веках. М.: Наука. 362 с.

- Плетнёва С. А., 1967. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 200 с. (МИА; № 142.)

- Плетнёва С. А., 1989. На славяно-хазарском пограничье (Дмитриевский археологический комплекс). М.: Наука. 288 с.

- Приходнюк О. М., 1998. Пеньковская культура (культурно-хронологический аспект исследования). Воронеж: Воронежский ун-т. 170 с.

- Пьянков А. В., Тарабанов В. А., 2004. Воинский комплекс 25 из Молдовановского могильника (раскопки 1989 г.)//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 3/Гл. ред. В. Б. Виноградов. Армавир: АГПУ. С. 275-292.

- Савченко Е. И., 1986. Крымский могильник//Археологические открытия на новостройках. Вып. 1/Отв. ред. И. С. Каменецкий. М.: Наука. С. 70-101.

- Саханев В. В., 1914. Раскопки на С¸верномъ Кавказ¸ въ 1911-12 годахъ//ИАК. Вып. 56. СПб. С. 75-219.

- Тарабанов В. А., 1983. Средневековый могильник у аула Казазово//Историческая этнография: традиции и современность. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та. С. 148-155.

- Фёдоров-Давыдов Г. А., 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.: Изд-во Московского ун-та. 276 с.

- Флёров В. С., 2000. Аланы Центрального Предкавказья V-VIII вв.: обряд обезвреживания погребенных. М.: Полимедиа. 164 с.

- Флёрова В. Е., 2001. Подкурганные погребения восточноевропейских степей и пути сложения культуры Хазарии//Степи Европы в эпоху Средневековья. Т. 2/Гл. ред. А. В. Евглевский. Донецк: Донецкий нац. ун-т. С. 163-190.

- Хазанов А. М., 1971. Очерки военного дела сарматов. М.: Наука. 172 с.

- Халикова Е. А., 1976. Больше-Тиганский могильник//СА. № 2. С. 158-178.

- Худяков Ю. С., 1981. Вооружение кочевников приалтайских степей в IX-X вв.//Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии/Отв. ред. Ю. С. Худяков. Новосибирск: Наука. С. 115-132.

- Худяков Ю. С., 1986. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука. 269 с.