Типология правоотношений в сфере образования

Автор: Ашенова Торгын Мухамедьяровна

Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua

Рубрика: Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве

Статья в выпуске: 2 т.17, 2020 года.

Бесплатный доступ

Интерес к проблеме формирования образовательных отношений и выделения их как особого типа отношений, выходящих за рамки административно-правового регулирования, возник в отечественной юриспруденции в 1970-е гг. Труды советских ученых создали основу для обсуждения проблемы понимания образовательных отношений как обособленного предмета правового регулирования новой формирующейся правовой общности - образовательного права. Различные подходы отечественных исследователей к образовательному праву привели к разной его трактовке. Несмотря на отсутствие однозначного понимания предмета правового регулирования образовательного права, ученые сошлись на одном - ядро отношений, возникающих в сфере образования, составляют педагогические правоотношения между педагогом и обучающимся. В работе раскрываются особенности этих правоотношений, представлена их типология.

Правоотношения, образовательные правоотношения, правоотношения в сфере образования, образовательное право

Короткий адрес: https://sciup.org/143172735

IDR: 143172735 | УДК: 34.096 | DOI: 10.19073/2658-7602-2020-17-2-154-159

Текст научной статьи Типология правоотношений в сфере образования

Понятие «правоотношения» занимает одно из центральных мест в системе юридических категорий, они возникают и развиваются на основе действующих норм права и в широком смысле представляют особую форму социального взаимодействия, участники которого обладают взаимными корреспондирующими права и обязанностями и реализуют их в целях удовлетворения своих потребностей и интересов в особом порядке, не запрещенном государством [7, с. 179]. По мнению А. В. Мицкевича, правоотношения есть общественные отношения между людьми и их организациями, урегулированные нормами права и состоящие во взаимной связи субъективных прав и юридических обязанностей участников этих отношений [8, c. 385–386]. Как отмечали О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский, правоотношения не порождают новых общественных отношений, они выступают как «вид или форма самого общественного отношения и не могут существовать вне этого отношения» [5, с. 183]. В научной и учебной юридической литературе выделяют также правовые отношения, которые возникают «только как правовые», к которым относятся конституционные, административные, уголовные, процессуальные и другие правоотношения, представляющие «самостоятельный тип общественных отношений» [15, с. 509]. Несмотря на различия в научных позициях, однозначно то, что общественные связи могут приобретать правовую форму при наличии соответствующей правовой нормы, на основе которой возможно определение участников правоотношений, их субъективных прав и юридических обязанностей, условий возникновения тех или иных правоотношений. Отношения, не урегулированные нормами права, не могут порождать юридически значимых последствий и быть правовыми.

На современном этапе развития российского права наблюдается тенденция к расширению количества отраслей права, все больше авторов обращаются к проблеме критериев отраслевой дифференциации, анализируют однородные общественные отношения, которые рассматриваются в качестве обособленного предмета правового регулирования новой формирующейся отрасли права.

В первую очередь это связано с усложнением общественных отношений, появлением большого количества нормативных правовых актов, направленных на их регулирование. Это касается и отношений, возникающих в сфере образо- вания. Рассмотрим особенности формирования образовательных отношений, их типы и особенности. Актуальность данной темы обусловлена тем, что всего за последнее десятилетие в России принято около 40 федеральных законов, так или иначе касающихся правового регулирования отношений в сфере образования, тогда как весь советский период она регулировалась нормами административного права.

Лишь в начале 1970-х гг. в отечественном правоведении отдельные теоретические аспекты правового регулирования отношений, складывающихся в сфере образования, стали предметом специального научного анализа [1; 9, с. 122; 10], связанного с принятием 19 июля 1973 г. «Основ законодательства Союза ССР и Союзных республик о народном образовании».

В советский период практически все сферы общественной деятельности носили государственно-властный характер, ввиду чего отношения в сфере образования являлись предметом правового регулирования административного права. Однако Г. А. Дорохова определила их как административно-правовые отношения особого, «горизонтального» типа, «не имеющие чисто управленческого характера», даже будучи регулируемыми нормами административного права [4, с. 65]. Так, она впервые ввела понятие «педагогические отношения», называя их основными отношениями системы народного образования, тем «ядром», вокруг которого объединяются все прочие, в том числе и «организационные и управленческие» отношения [3, c. 21]. Благодаря Г. А. Дороховой законодательство о народном образовании стало рассматриваться в качестве самостоятельной отрасли законодательства – образовательного права как «некоего целостного правового единства», функционирующего в рамках отрасли административного права, но при этом имеющего собственные цели и задачи, определяющие специфический характер отношений в сфере образования: особенности взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (педагог – ученик, органы управления образованием), разграничение компетенции Союза ССР и его субъектов [3, с. 19]. Таким образом, исследования автора стали основой системного анализа образовательных правоотношений.

«Основы законодательства о народном образовании» Г. С. Сапаргалиев расценивал в качестве специального правового регулятора отношений в области народного образования [8, с. 12]. Последние он разделял на два вида: 1) «учебные» или «учебно-воспитательные» отношения по обучению и воспитанию граждан, на основе которых реализуется дарованное Конституцией право граждан на образование; 2) иные отношения, играющие вспомогательную роль по реализации права на образование «из реальной возможности превратиться в реальную действительность» [9, с. 122–123]. Выбор термина «учебные отношения» Г. С. Сапарга-лиев обосновывал тем, что «учащийся является не пассивным субъектом, на которого только оказывают воздействие, а активным субъектом познания». Однако, как отмечает В. В. Спасская, термины «учебные» и «учебно-воспитательные отношения» не закрепились в отечественной литературе, потому что педагог считался центральной фигурой образовательных отношений и более приемлемым оказался термин, предложенный Г. А. Дороховой, – «педагогические отношения» [11, с. 23].

«Основы законодательства СССР о народном образовании» С. С. Алексеев рассматривал как кодифицированный акт, принятый для регулирования общественных отношений, опосредствующих воспитание и обучение подрастающего поколения. Подчеркивая роль кодифицированных актов в процессе формирования новых отраслей советского права, автор впервые обозначил комплексный характер формирования отрасли законодательства о народном образовании [1, с. 224].

Таким образом, благодаря трудам советских исследователей Г. А. Дороховой, Г. С. Сапарга-лиева, С. С. Алексеева и др. были созданы теоретические и методологические предпосылки для системного анализа правоотношений, возникающих в сфере народного образования в качестве самостоятельного вида правоотношений, регулируемых образовательным правом.

В начале 1990-х гг. в условиях социально-экономической трансформации, модернизации российской государственно-правовой системы изменения в развитии отечественного образования нашли отражение в Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., Законе Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об об- разовании»1 и Федеральном законе от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»2. Поменялись основные принципы государственной политики в сфере образования, принцип децентрализации управления стал базовым в системе управления образованием, в связи с этим изменились и методы правового регулирования образовательных отношений.

По мнению профессора В. М. Сырых, образовательные отношения составляют основу, ядро предмета правового регулирования самостоятельной правовой отрасли (образовательного права), не только имеющей собственный оригинальный предмет правового регулирования, но обладающей и другими основными признаками отрасли права (специфическим методом, особым механизмом правового регулирования, правовым режимом и особым набором правовых институтов) [14, с. 50].

Д. А. Ягофаров отметил, что образовательное право регулирует два относительно самостоятельных и в то же время органически взаимосвязанных типа отношений в сфере образования: преципионные (педагогические) отношения, возникающие в процессе обучения и воспитания, и комиторные (сопутствующие, вторичные) отношения, к которым относятся управленческие, трудовые, гражданские, финансовые и иные правоотношения, возникающие в сфере образования [18, с. 65].

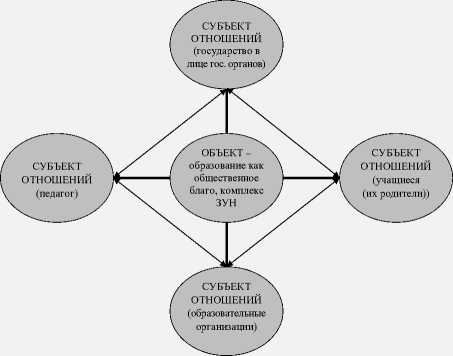

Особый статус образовательного права отмечает также и В. И. Шкатулла, определяющий его как совокупность правил поведения, установленных государством или от имени государства для регулирования образовательных отношений, в первую очередь отношений по воспитанию и обучению, которые требуют особого правового режима [17, с. 14]. В качестве предмета правового регулирования образовательного права автор называет общественные отношения в сфере образования, под которым понимает отношения между социальными субъектами по поводу их равенства и социальной справедливости в распределении образовательных благ, удовлетворения материальных и духовных благ3. При этом В. И. Шкатулла отмечает, что образовательное право регулирует все общественные отношения в сфере образования, а именно те, что отражают значимые интересы участников образовательных отношений. Так, он выделяет образовательные (педагогические) отношения, включающие отношения воспитания и обучения, и необразовательные отношения в сфере образования (трудовые, управленческие, имущественные, социальные и иные отношения). По мнению автора, в сфере образования все правоотношения создаются только с одной целью – обслуживать и обеспечивать собственно педагогические отношения. Критерием для разграничения видов общественных отношений, регулируемых образовательным правом, автор назвал субъектный состав общественных отношений в сфере образования [17, c. 49–50]. Широкий субъектный состав правоотношений в сфере образования определяет их специфику, обусловленную возникающими между ними связями сквозь призму объекта образовательных отношений (рис.).

Рис . Субъектно-объектные связи образовательных правоотношений

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплены следующие субъекты образовательных правоотношений: государство (в лице федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ и местных органов власти); обучающиеся и их родители; педагогические, руководящие и иные работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность4.

Отношения между педагогом и обучающимися (и их родителями) образуют педагогические правоотношения (горизонтальная связь), отношения между государством и образовательными организациями представляют административноправовые (управленческие) правоотношения (вертикальная связь). В различном сочетании в образовательной сфере складываются иные правоотношения, возникающие в сфере образования, направленные на достижение целей образования: отношения между государством и педагогом (трудовые, финансовые, социальные); между образовательной организацией и педагогом (трудовые, договорные), между государством и образовательной организацией (имущественные, финансовые) и др. В совокупности данные отношения можно обозначить как правоотношения в сфере образования, представляющие не механическую совокупность отношений, а единую систему в едином образовательном пространстве [2, с. 35–36].

К особенностям педагогических (образовательных) отношений следует отнести следующее: они складываются в рамках образовательного процесса; личное участие субъектов отношений; возраст, с которого субъекты могут стать участниками педагогических отношений; длящийся характер; сочетание управомочивающего и обязательного характера. Что касается иных отношений, возникающих в сфере образования, то даже в случае правового регулирования разными отраслями права (гражданского, административного, трудового) они направлены на достижение образовательных целей, у них один объект правового регулирования – образование как общественное благо, и они выполняют вспомогательную роль для собственно педагогических отношений.

Активное развитие российского законодательства об образовании и формирование новых правоотношений в сфере образования поставили на повестку дня вопрос о дальнейшем развитии образовательного законодательства и соответственно вопрос о статусе образовательного права, который приобрел масштабный характер [6, 12, 16, 17], что обусловило постановку вопроса о его кодификации5. Разработанный Кодекс об образовании так и не был принят в связи с полемикой вокруг вопроса о статусе образовательного права. Споры продолжались вплоть до настоящего времени и в итоге завершились принятием 29 декабря 2012 г. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», юридически закрепившего понятие «образовательные отношения» [1]. Согласно ст. 1 Федерального закона «Об образовании» предметом правового регулирования выступают общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование (далее – отношения в сфере образования).

В соответствии с п. 30 ст. 2 Федерального закона «Об образовании» правоотношения в сфере образования делятся на два типа: 1) образовательные отношения – это отношения в сфере образования как совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ; 2) общественные отношения – отношения, связанные с образовательными отношениями, целью которых является создание условий для реализации прав граждан на образование.

Таким образом, анализ признаков образовательных отношений, изучение их особенностей, определение связей между субъектами позволяют нам в полной мере согласиться с определением понятия «образовательные правоотношения», предложенным профессором В. М. Сырых:

«Образовательное отношение как особый вид общественных и, соответственно, правовых отношений понимается как отношение, которое возникает на основе норм образовательного права между обучающимися (их законными представителями), образовательными учреждениями и педагогическими работниками в связи с получением обучающимися общего или профессионального образования, подтверждаемого документом об образовании соответствующего уровня (ценза)» [13, с. 72].

Законодатель закрепил это понятие в Федеральном законе, выделив образовательные правоотношения и правоотношения в сфере образования, при этом следует помнить, что образовательные (педагогические) отношения как ядро правоотношений в рассматриваемой сфере требуют особой правовой регламентации, а все остальные правоотношения, возникающие в данной сфере, взаимосвязаны и предназначены для реализации права на образование. Следовательно, законодательство об образовании направлено на урегулирование не простой механической совокупности правоотношений в сфере образования, а системы взаимосвязанных друг с другом общественных отношений, возникающих между участниками образовательных отношений, обусловленных образовательной политикой государства, главной целью которой является реализация конституционного права на образование.

Список литературы Типология правоотношений в сфере образования

- Алексеев С. С. Структура советского права. М.: Юрид. лит., 1976. 264 с.

- Ашенова Т. М. Формирование системы законодательства об образовании в Советской России в 1917-1930 гг.: дис.. канд. юрид. наук. Омск, 2015. 215 с.

- Дорохова Г. А. Законодательство о народном образовании (теоретические проблемы совершенствования) / отв. ред. И. Л. Бачило. М.: Наука, 1985. 157 с.

- Дорохова Г. А. Управление народным образованием в СССР. М.: Юрид. лит., 1965. 179 с.

- Иоффе О. С., Шаргародский М. Д. Вопросы теории. М.: Юрид. лит., 1961. 380 с.

- Нечаев В. Я. Социология образования. М.: Изд-во МГУ, 1992. 198 с.

- Общая теория государства и права / отв. ред. В. В. Лазарева. М.: Юристъ, 1996. 472 с.

- Сапаргалиев Г. С. Отношения по воспитанию и обучению - предмет правового регулирования // Советское государство и право. 1977. № 8. С. 122-128.

- Сапаргалиев Г. С. Развитие советского законодательства о народном образовании // Советское государство и право. 1974. № 3. С. 10-24.

- Сапаргалиев Г. С., Баянов Э. Б. Правовые основы развития народного образования: моногр. Алма-Ата: Наука, 1983. 187 с.

- Спасская В. В. Образовательные правоотношения: вопросы теории. М., 2005. 167 с.

- Сырых В. М. Введение в теорию образовательного права. М.: Готика, 2002. 340 с.

- Сырых В. М. Образовательные правоотношения: мифы и реалии // Ежегодник российского образовательного законодательства. 2008. Т. 3. Вып. 2. С. 31-50.

- Сырых В. М. Предмет правового регулирования образовательного права // Право и образование. 2001. № 3. С. 33-50.

- Теория государства и права. Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Талько. М.: Норма, 2000. 560 с.

- Федорова М. Ю. Образовательное право. М.: ВЛАДОС, 2004. 319 с.

- Шкатулла В. И. Образовательное право России. М.: Юстицинформ, 2015. 774 с.

- Ягофаров Д. А. Правовое регулирование системы образования: учеб. пособие. М., 2005. 211 с.