Типология трудовых мотиваций на локальных рынках труда

Автор: Морозова Татьяна Васильевна, Стафеев Сергей Вячеславович, Гучек Арина Сергеевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Рынок труда

Статья в выпуске: 3 (61), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена типология трудовых мотиваций различных социальных групп населения на локальных рынках труда в сельской местности. Результаты исследования показывают, что все многообразие типов трудовых мотиваций сельского населения можно характеризовать по следующим основным категориям: личностные, социально-психологические, профессиональные. Различные типы трудовых мотиваций формируют разнообразие потенциалов трудовой деятельности.

Трудовые мотивации, локальный рынок труда, рынок труда в сельской местности, занятость, безработица, трудовые стратегии, потенциал трудовой деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/14347470

IDR: 14347470

Текст научной статьи Типология трудовых мотиваций на локальных рынках труда

(статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках проектов № 11-32-00342а2 и№ 12-02-18014е)

С оциально-экономическое развитие региона существенно зависит от уровня экономической активности населения и его участия в трудовой деятельности. Но нередко мотивированные к труду граждане ограничены в возможностях реализовать трудовую стратегию в силу объективных и субъективных причин. Особенно остро эта проблема проявляется в сельской местности, где за последние два десятилетия трудовые ресурсы претерпели не только количественное сокращение, но и качественное ухудшение. Объективные причины этого процесса задает регион (социально-экономические и институциональные условия), субъективные же причины связаны с конкретной личностью (личностными качествами, знаниями, умениями, навыками).

Многообразие социальных групп по сочетанию указанных причин неизбежно порождает и многообразие трудовых мотиваций, что в свою очередь определяет потенциальные формы социально-экономической активности групп населения, особенно актуально для локальных рынков труда.

В связи с этим важна типологиза-ция трудовых мотиваций сельского населения, решение которой позволит усилить эффективность применяемых мер регулирования рынка труда.

Исследования в области адаптации к рынку труда через дифференциацию трудовых мотиваций и практик проводились различными авторами. Вопросы трудовых ожиданий безработных и их отношение к самозанятости рассматривали М.В. Удальцова, Н.М. Воловская, Л.К. Плюснина [8]. Исследование самозанятости как способа адаптации семей к новым экономическим условиям проводилось Жеребиным В.М. и Романовым А.Н. на основе изучения трудового потенциала семьи, а также трудовой деятельности домашних хозяйств в условиях экономики выживания по данным Таганрогских обследований ИСЭПН РАН различных лет [3].

Проблемы трансформации сельской занятости, трудовые практики повседневного существования сельских домохозяйств (на примере Новосибирской области) широко изучены Калугиной З.И., Фадеевой О.П. [4].

Вопросы адаптационных стратегий сельских домохозяйств в условиях диверсификации аграрной экономики раскрыты в трудах Морозовой Т.В. [6].

Исследования предпринимательских практик фермерских хозяйств и частных предпринимателей в Республике Карелия представлено в работах Кулаковой Л.М. Оно отвечает на вопрос: в какой мере сегодня сельский житель готов стать полноценным агентом рынка [7].

Предпринятое нами изучение трудовых мотиваций сельского населения основывается на эмпирическом исследовании состояния занятости, реализованном в рамках конкретной сельской территории Республики Карелия1. В выборку опроса вошли граждане трудоспособного возраста и пенсионеры, мотивированные к труду. Его результатом стало выявление типов трудовых мотиваций сельского населения.

Выбор территории исследования связан с тем, что район является одним из проблемных, характеризуется удаленностью от основных транспортных магистралей региона, граничит и имеет тесные экономические связи с Вологодской областью. Население района составляет 25,9 тыс. человек, из которых 61% приходится на сельских жителей, поэтому проблемы сельских поселений в этом районе выходят на первый план.

«Характерной чертой экономики района является то, что традицион- ная градообразующая система сельских поселений, ранее обеспечивающая основную часть мест приложения труда, в настоящее время разрушена. Это проявляется через распад коллективных сельхозпредприятий (бывших совхозов), а также лесозаготовительных предприятий (бывших леспромхозов), наиболее актуальных для Пудожского района» [5].

Сократилась социальная инфраструктура, сети бытового обслуживания и общественного питания. Усиленно идет процесс старения населения, молодежь уезжает на учебу и не стремится вернуться после ее окончания. Уровень безработицы более чем в три раза превышает средний по Республике Карелия.

В исследовании была поставлена задача модельно-формального описания механизма дифференциации трудовых мотиваций и определения главных типообразующих признаков. Математическим инструментарием, наиболее подходящим для данной задачи, является аппарат многомерного статистического анализа [2. С. 184]. В частности, для выявления типов трудовых мотиваций респондентов использовался метод снижения размерностей, а именно множественный анализ соответствий [1].

Наша гипотеза о том, что существуют естественные, объективно обусловленные типы трудовых мотиваций, геометрически означает распадение в пространстве поведения исследуемой совокупности точек — респондентов — на соответствующее число сгустков, или скоплений. Выявив с помощью метода снижения размерностей эти классы-сгустки, мы получим основные типы трудовых мотиваций [2. С. 193].

Анализируемые объекты (респонденты) выступают в качестве многомерных наблюдений, или точек, в многомерных пространствах признаков (размерностях) [2. С. 201]. В результате использования указанного метода к наиболее информативным были отнесены две размерности, разделяющие исследуемую совокупность объектов на классы-сгустки в пространстве отобранных типообразующих признаков.

Размерность 1 включает такие показатели, как тип предприятия, основное занятие, характер занято- сти. Размерность 2 включает показатели возраста, основного занятия, мотивации к изменению трудового статуса. На основании квадратов коэффициентов множественной корреляции двух главных осей и переменных (табл.1) первая ось была проинтерпретирована как характеристики занятости, а вторая — как социальнопсихологические характеристики.

Таблица 1

Характеристики занятости и социально-психологические характеристики Респондентов

|

Размерность 1 |

Размерность 2 |

||

|

тип предприятия |

0,904 |

возраст |

0,689 |

|

характер занятости |

0,884 |

основное занятие |

0,656 |

|

основное занятие |

0,869 |

мотивация к изменению трудового статуса |

0,328 |

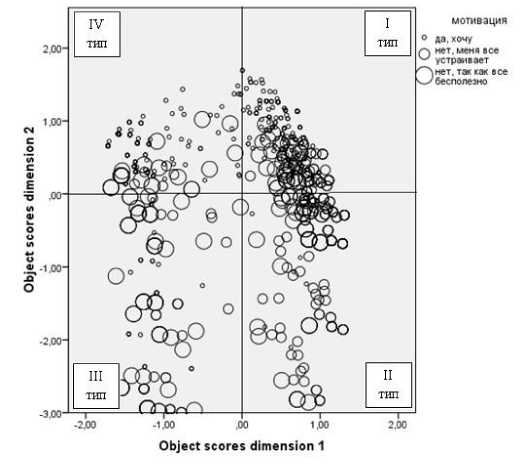

Диаграмма рассеяния (рис.1.) показывает, как расположились ответы респондентов на вопрос «Хотели бы Вы поменять что-либо в своем сегодняшнем трудовом статусе?» в разрезе полученных размерностей. На основе представленного деления на 4 квадранта выявлено 4 типа трудовых мотиваций респондентов (табл. 2).

Рис. 1. Диаграмма рассеяния ответов респондентов на вопрос «Хотели бы Вы изменить что-либо в своем трудовом статусе?»

Типология трудовых мотиваций

Таблица 2

|

Тип |

Название |

Доля во всей совокупности |

Характеристика мотивированного населения |

|

1 |

Мобильный |

36,5% |

Есть мотивация к изменению трудового статуса. В возрасте до 40 лет. Имеют знания, опыт, ресурсы. Работают по найму. |

|

2 |

Стабильный |

25,2% |

Отсутствие мотивации что-либо менять ввиду того, что все устраивает. В возрасте 40-55 лет. Работники бюджетных учреждений. |

|

3 |

Разочаровавшиеся реалисты |

14,0% |

|

|

4 |

Не работающие, мотивированные К труду |

24,3% |

Есть мотивация к изменению трудового статуса. В возрасте до 40 лет. Отсутствие знаний, опыта, ресурсов. Не имеют регулярной работы. |

Первый тип (36,5%) — мобильный . В его составе хотели бы изменить что-либо в своем трудовом статусе 71,4% респондентов, причем 24,5% опрошенных занимают активную позицию («да, хочу и твердо решил»), а 46,9% — пассивно-выжидательную («да, но до конца не определился»). Большинство представителей данного типа (75,2%) — люди в возрасте до 40 лет и 31,3% — молодежь до 30 лет.

Имеют образование не выше начального профессионального 72,6% респондентов и 92,7% работают по найму (в основном в бюджетном учреждении или в ООО, некоторые вахтовым методом).

Среднедушевой доход от одного прожиточного минимума и более — д ля данной группы характерна высокая социальная самоидентификация и более высокая удовлетворенность жизнью. Около половины респондентов хотят сменить место жительства.

Представители данного типа в большей степени знают, чего хотят, чем, например, респонденты четвер- того типа, и осознанно идут на изменение трудового статуса. Они имеют опыт, знания и навыки. Некоторые хотели бы стать фермерами или открыть какое-либо другое дело, но не могут из-за отсутствия первоначального капитала. На сегодняшний день это единственный тип, проявляющий инициативу в возможной предпринимательской деятельности. Его представители могут уволиться с работы ради этой деятельности при определенном государственном патернализме.

Второй тип (25,2%) — стабильный . Не хотели бы ничего менять 86,9% респондентов, так как «их все устраивает», и только 13,1% не против перемен (но 28% из них считает, что «все бесполезно). Основная часть представителей этого типа (72%) — люди в возрасте 40-55 лет. Их подавляющее большинство (82,6%) имеют среднее профессиональное и высшее образование (с преобладанием среднего профессионального). Работают по найму 96,2%, причем 72,9% — в бюджетном учреждении. Работающие пенсионеры составляют 18,2%.

Среднедушевой доход превышает прожиточный минимум.

Для этой группы характерна высокая социальная самоидентификация и более высокая удовлетворенность жизнью. Респонденты данного типа не хотели бы что-либо менять в своей трудовой деятельности в силу возраста, устраивающей их стабильности и трудового стажа, заработанного на одном предприятии, в основном в бюджетной сфере. В этот тип попадают представители интеллигенции (учителя, врачи и т.п.), а также квалифицированные рабочие.

Третий тип (14,0%) — разочаровавшиеся реалисты . Характеризуется тем, что 69,5% респондентов не хотели бы ничего менять, так как «все бесполезно». Тем не менее, 30,5% изъявили желание что-то изменить в своем трудовом статусе. У желающих перемен среднедушевой доход менее одного прожиточного минимума, в то время как у ответивших «всё бесполезно» — один и более одного прожиточного минимума.

В данном типе четко выделяются две возрастные категории. Более половины его представителей (58,8%) — люди в возрасте от 40 до 55 лет, более одной трети (33,6%) — пенсионеры. 50,4% респондентов имеют среднее специальное и высшее образование (с преобладанием среднего). Подавляющее большинство (98,5%) не работает, причем данный тип можно разделить на два подтипа: 57,3 % — не работающие пенсионеры, остальные (самый социально уязвимый слой) — не работающие граждане в трудоспособном возрасте.

В числе не работающих пенсионеров все респонденты имеют трудовой стаж более 20 лет. Большинство (65%) получили среднее образование и окончили ПТУ, среди них есть пред- ставители управленческих профессий и интеллигенции. Хотели бы освоить новый вид деятельности 20% респондентов. Они обладают необходимым умением вести бизнес, но им не хватает информации, как его организовать в современных условиях.

Подавляющее большинство не работающих граждан в возрасте от 40 до 55 лет отказывается что-либо менять в своем трудовом статусе. Именно на них наиболее негативно отразились реформы на селе. Это те люди, которые не стали уезжать из села и подверглись социальной дезадаптации (маргинализации, алкоголизации, длительной безработице). Значительная их часть утратила квалификационные навыки и мотивацию к труду в целом. Многие уже не способны вернуться к постоянной работе и отчасти готовы на различные приработки у местного населения, а также на дополнительную занятость в виде собирательства даров леса и водоемов. Представители данного подтипа в основном не состоят на учете в Центрезанятости.

О том, насколько уязвимы эти незанятые граждане, свидетельствуют данные об источниках доходов, а также их самооценка своего материального положения [8]. Занимая пассивную, иждивенческую позицию по отношению к членам своей семьи, они в основном живут на пенсию стариков. Среднедушевой доход в таких семьях менее одного прожиточного минимума. Для данной группы характерна низкая социальная самоидентификация и соответственно более низкая удовлетворенность жизнью.

Представители этого подтипа не имеют четкой стратегии изменения трудового статуса, некоторые готовы работать на условиях найма, склоняясь к самым простым видам труда.

Многие из них нерегулярно подрабатывают у местных жителей, имеют низкий уровень образования и трудовые навыки в рамках рабочих специальностей, преимущественно, низкой квалификации. Их возвращение в социум представляет собой сложную проблему. Такие люди нуждаются в специальной социальной и трудовой адаптации со стороны не только Центров занятости, но и местных органов власти и местного сообщества.

Четвертый тип (24,3%) — не работающие трудоспособно го возраста, мотивированные к труду . Хотели бы изменить что-либо в своем трудовом статусе 87,7% респондентов, причем 37,3% занимают активную («да, хочу и твердо решил»), а 50,4% пассивно-выжидательную позицию («да, но до конца не определился»). Более 3 лет не работают 26,2% респондентов, причем 7,9% относятся к домохозяйкам, а 9,6% находятся в декретном отпуске. Подавляющее большинство представителей этого типа (83,5%) — респонденты до 40 лет, где 55,3% — молодежь от 20 до 30 лет. Основная часть респондентов (83,8%) прошла начальную профессиональную подготовку. Среднедушевой доход — менее одного прожиточного минимума.

Несмотря на отчетливо выраженную мотивацию к труду, всего 25,8% представителей группы состоят на учете в Центре занятости. Такая цифра объясняется следующими причинами: недостаток средств у значительной части населения на проезд к месту регистрации в качестве безработного и ограничение транспортной доступности в связи с отменой большинства маршрутов, связывающих отдаленные поселки с районным центром [9]. Таким образом, мотивированные к труду эти не работающие хотят найти работу, а безработица для них — скорее вынужденное состояние, чем социальное иждивенчество.

Хотят трудоустроиться по найму 32,9% респондентов и 12,9% открыть собственное дело, остальные представители данного типа не думали над стратегией изменения трудового статуса. Готовы освоить новый вид деятельности 74,1% граждан, в том числе: 60,3% — молодежь до 30 лет и 36,5% — лица от 30 до 40 лет. При этом среди молодежи на условиях найма хотели бы перейти к новому виду деятельности 46,8%, а 22% — начать собственное дело. В числе респондентов в возрасте от 30 до 40 лет таковых соответственно 49,4 и 45%.

Значительная доля представителей данного типа имеют низкое образование. Не собираются учиться 80% респондентов, а 20% готовы продолжить обучение, получить новое образование или пройти курсы. В большей степени хочет повысить уровень квалификации молодежь до 30 лет.

В целом же для данной группы характерны низкие социальная самоидентификация и удовлетворенность жизнью. Около половины респондентов хотят сменить место жительства.

В ситуации недостаточного образования, навыков, опыта работы многие подрабатывают на огородах, некоторые на временных работах, ищут работу по найму («все равно где, лишь бы устроиться»).

Тем не менее, среди представителей группы имеются желающие заняться фермерством, туризмом или оказанием бытовых услуг.

Таким образом, проведенное исследование показало, что современное многообразие типов трудовых мотиваций сельского населения можно раскрыть с использованием системы типообразующих категорий: личностные (возраст), социальнопсихологические (мотивация к изменению трудового статуса), профессиональные (основное занятие, характер занятости, тип предприятия).

Различные типы трудовых мотиваций формируют разнообразие по- тенциалов трудовой деятельности. В соответствии с этим необходимо выстраивать и государственную политику, которая должна выйти за рамки сложившихся традиционных мер поддержки безработных и перейти к реальному содействию занятости мотивированного к труду населения.