Типологизация интернет-пользователей в России на основе целей и мотивов сетевой активности

Автор: Горюнов И.О.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 8, 2025 года.

Бесплатный доступ

Исследование особенностей российского интернетпространства в последние годы приобретает особую актуальность в связи с возрастанием численности пользователей и постоянным увеличением возможностей для утилитарной, досуговой и деловой активности в сети. Вместе с тем расширение спектра онлайнвозможностей усиливает различия между пользователями, обусловленные социальными, экономическими, демографическими и другими факторами. В работе проанализированы наиболее распространенные виды сетевой активности в России, предпринята попытка типологизации интернетпользователей на основе целей обращения к Интернету. Описаны и сравнены выявленные кластеры по социальноэкономическим и демографическим характеристикам, а также представлены социальные портреты различных типов пользователей. На основе теоретического анализа сделан вывод о недостаточной разработанности понятия интернетпрактики в социологической науке. При этом в отдельных эмпирических исследованиях оно часто сводится к целевой составляющей интернетактивности. Анализ данных российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ позволил выделить трехкомпонентную типологию интернетпользователей в стране: утилитарные, функциональные и универсальные.

Интернет-пользователи, интернет-практики, интернет-пространство, типологизация, РМЭЗ НИУ ВШЭ

Короткий адрес: https://sciup.org/149149038

IDR: 149149038 | УДК: 316.34 | DOI: 10.24158/tipor.2025.8.12

Текст научной статьи Типологизация интернет-пользователей в России на основе целей и мотивов сетевой активности

общего количества респондентов1. В настоящих условиях можно утверждать, что использование Интернета стало повседневной практикой для большей части населения. В то же время современная структура пользователей по сравнению с таковой на начальных этапах интернетизации 2000-х гг. отличается не только количественно, но и качественно. В связи с этим возникает исследовательский интерес к типологизации, актуализированный множеством факторов дифференциации интернет-пользователей, среди которых можно выделить социально-экономический статус пользователей, экономическую доступность Интернета, цифровых технологий и устройств, навыки работы и цели обращения к сети.

Вопросы концептуализации и типологизации интернет-пользователей поднимают М. Кастельс, Я. ван Дейк, А. Бард, Я. Зодерквист, Дж. Сулер, Ш. Теркл и др. Например, М. Кастельс (2004), описывая социальную структуру интернет-пространства, предлагает разделение на пользователей-производителей и пользователей-потребителей. Я. ван Дейк, формулируя концепцию информационного общества, интересуется проблемой особого типа социального неравенства – цифрового, для которого он выстраивает трехуровневую модель: наличие и качество доступа к сети Интернет; использование Интернета (возможности, навыки, мотивация); преимущества, которые индивиды получают от его использования (Van Dijk, 2005). Данную модель можно назвать одной из наиболее распространенных исследовательских моделей типологизации пользователей. А. Бард и Я. Зодерквист выделяют отдельный социальный класс – нетократию – как класс, объединяющий наиболее продвинутых пользователей (2004). В работах Дж. Сулера (Suler, 2000) и Ш. Теркл (Turkle, 1994) акцентируется внимание на социально-психологических особенностях интернет-пользователей.

Сегодня типологизация интернет-пользователей проводится в различных областях – от маркетинговых исследований и социальной политики в сфере цифровизации до социально-психологических исследований. В российской научной практике представлено множество работ по типологизации пользователей: обобщение действий в Интернете на основе мотивационных установок (Арестова и др., 2000), типологизация на просоциальных и антисоциальных; пассивных, ситуативных, активных, чрезмерно активных; технофобов и технофилов (Лучинкина, 2019; Пого-жина и др., 2020; Солдатова, Нестик, 2016). Среди оснований для типологии пользователей также выделяется тип интернет-зависимости по показателям времени, проводимого в сети, и характеру получаемой информации (Варламова и др., 2015). Рассматривая социально-демографические факторы разделения интернет-аудитории, стоит отметить, что множество исследований в России сегодня проводится по теме цифрового разрыва в контексте возрастной и территориальной дифференциации пользователей (Варламова, 2022; Волченко, 2016; Добринская, Мартыненко, 2019; Рощина, 2021; Салимова, Хоркина, 2017).

Существующие модели типологизации сосредоточены на поведенческих аспектах интер-нет-активности либо на вопросах, связанных с цифровыми навыками, бюджетами времени на интернет-активность, доступом к технологиям. Остается актуальной проблема выработки комплексного, более углубленного подхода к типологизации, учитывая множество характеристик ин-тернет-пользователей.

Целью данного исследования является типологизация пользователей на основе целевого использования Интернета, подразумевающая анализ социально-демографических и социальноэкономических характеристик. К ключевым задачам относятся: теоретическая разработка понятий «интернет-пользователь» и «интернет-практика», определение типов интернет-пользовате-лей в России на базе целей и мотивов сетевой активности, описание и сравнение выявленных типов по характеристикам пола, уровня образования, возрастных, доходных, профессиональных групп, типов населенного пункта. В качестве главной гипотезы предполагается, что группа интер-нет-пользователей, применяющих Интернет для решения рабочих или учебных задач, совмещает множество целей обращения к сети, в то время как остальные группы заинтересованы лишь в коммуникационном и рекреационном использовании.

Интернет-пользователи и их практики: концептуальный аспект . В нашем исследовании концептуальной задачей является работа с понятиями «интернет-пользователь» и «интернет-практика». Может показаться, что последнее не представляет собой редкую для социальных наук концептуальную категорию, однако в ходе обобщения теоретико-методологического материала установлено, что это понятие не является широко распространенным в социологических словарях и публикациях. Для полноты анализа были составлены поисковые запросы интересующей и схожих по смыслу категорий в базах РИНЦ и JStore в названиях журнальных статей разделов «Социология»/Sociology (за все время по состоянию на середину мая 2025 г.) (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты поисковых запросов в электронных библиотеках научной периодики1

Table 1 – Results of Search Queries in Electronic Libraries of Scientific Periodicals

|

Запрос |

РИНЦ |

JStore |

|

Интернет-практики / Internet practices |

15 |

0 |

|

Цифровые практики / Digital practices |

22 |

4 |

|

Медийные практики / Media practices |

8 |

3 |

|

Интернет-поведение / Online behavior |

5 |

5 |

|

Использование Интернета / Use of the Internet / Internet use |

49 |

20 |

Следует отметить, что как в русскоязычной, так и в иностранной научной периодике более распространено понятие «использование Интернета». В контексте социологии Интернета как теории среднего уровня мы считаем более уместным понятие «интернет-практика», поскольку оно позволяет точнее отразить разнообразие повседневных действий и взаимодействий пользователей в сети. Более того, ряд исследователей (Базылюк, Килимова, 2016; Реутов, Тришина, 2015; Суханова, 2017) рассматривают его как разновидности социальных практик, а также через понятия «социальная практика» и «социальное действие».

Понятие «интернет-пользователь», в свою очередь, более распространено в социологической науке. В работе «Галактика Интернет» М. Кастельс описывает (интернет-)пользователей-потребителей через процессы, протекающие в мультимедийной среде. В частности, он приводит в пример цели обращения к сети в середине 2000-х гг.: музыка, интернет-порно, онлайн-игры (как возможность социализации, интерактивного взаимодействия), онлайн-новости, онлайн-книги, онлайн-искусство. М. Кастельс заключает, что Интернет отстаивает свою специфичность как средство коммуникации (2004).

Исследование интернет-пользователей является предметом не только социологической науки, но и психологической. Хотя на сегодняшний день в социологическом дискурсе отсутствуют понятие и методологические установки интернет-пространства (киберпространства) (термин был впервые использован в художественной литературе У. Гибсоном в 1984 г.), в социальной психологии интернет-пространство можно рассматривать как продолжение внутреннего мира личности (Suler, 2000). Так, поведение пользователей в сети обусловливается тем, как особенности киберпространства соотносятся с характеристиками людей в этой среде. В рамках данной авторской позиции киберпространство трактуется как среда, в которой анонимность, асинхронность и интерактивность деятельности пользователей соотносятся с различной степенью выраженности их внутренних установок, мотивации и эмоционального состояния в онлайн- и офлайн-взаимодействиях.

Российские исследователи обобщили действия пользователей в Интернете как комбинацию различных видов деятельности (познавательной, коммуникативной, потребительской и т. д.) (Арестова и др., 2000). На основании исследования авторы смогли классифицировать мотивы пользователей: деловой, познавательный, коммуникационный, рекреационный, мотивы сотрудничества, самоутверждения, аффилиации, самореализации (Арестова и др., 2000). Таким образом, пользователи по своим действиям в сети всегда являются полимотивированными. Несмотря на то что могут сохраняться дивергентные группы пользователей (выбирающих исключительно частные, специфичные причины для выхода в Интернет), киберпространство остается интегративной средой, в которой представлено все многообразие пользовательских групп.

В методологии нашего исследования мы определяем интернет-пользователя как действующего в сети Интернет субъекта, преследующего различные цели в зависимости от своих личностных, социальных и иных потребностей и интересов, а под интернет-практиками – непосредственно цели использования Интернета.

База данных . В работе используются переменные (выборка по индивидам, 32-я волна обследования РМЭЗ НИУ ВШЭ2), детализирующие целевое использование Интернета. Общий объем выборки составил 9 387 респондентов. Выборка репрезентативная для населения России в целом. Репрезентативность наблюдений обеспечивается за счет отбора участников на основе многоступенчатой стратифицированной территориальной выборки с учетом социально-демографических характеристик. Дополнительным ограничением выборки выступает возрастной порог участия в исследовании – все респонденты старше 14 лет.

При анализе мер центральной тенденции было выявлено, что основная часть распределения сосредоточена в диапазоне от 4 до 9 интернет-практик (диапазон охватывает более 60 % выборки), медианное значение равняется 8, модальное – 7. Проверка корреляции Пирсона показала, что существует отрицательная связь между количеством интернет-практик и возрастными группами (с увеличением возраста уменьшается число интернет-практик, и наоборот). Также обнаружена слабая положительная связь между количеством интернет-практик и уровнем образования. Среднее значение количества целей для мужчин составило 6,65, для женщин – 6,74, разница не является статистически значимой.

Методология . Развитие типологических процедур в социологии привело к распространению кластерного анализа как «совокупности алгоритмов, предназначенных для автоматической группировки наблюдений в однородные относительно какого-то набора показателей классы (кластеры)» (Типологический анализ…, 2023: 74).

Первоначальным этапом разработки типологии интернет-пользователей в целях нашего исследования является определение основания для типологии, а именно – предположение, что пользователи различны по совокупности применяемых ими интернет-практик. В то же время массив данных и исследований о поведении пользователей не позволяет очевидным образом их типологизировать. С одной стороны, мы знаем, что индивиды за последние годы адаптировали сетевые технологии ко всем сторонам повседневной жизни, с другой – исследования в области цифрового неравенства свидетельствуют о том, что в интернет-пространстве пользователи занимают разные позиции и применяют разные интернет-практики.

Так, мы можем представить пространство практик пользователей как некую систему координат и выявить близкие/далекие в нем объекты с помощью процедуры кластерного анализа методом k-средних. Подробнее остановимся на том, почему выбран именно этот метод. Кластеризация через k-средние позволяет максимально объективно классифицировать наблюдения (в нашем случае пользователей) по совокупности количественно измеримых характеристик их интернет-практик. Метод основывается на предположении, что каждый кластер можно описать через его центр – среднее значение всех точек, входящих в кластер. Более того, метод k-средних особенно эффективен при работе с большими выборками по сравнению с иерархической кластеризацией, поскольку последняя требует многоэтапной работы с матрицами попарных расстояний между всеми объектами наблюдений, а посредством k-средних можно инициализировать число кластеров самостоятельно.

Выявление подходящего количества кластеров в нашем исследовании служит первой и основной методологической задачей. Оптимальной стратегией в данном случае выступает определение числа кластеров через перебор различных моделей1. Мы тестировали модели с двумя, тремя и четырьмя кластерами.

Двухкластерная модель. Интернет-пользователей можно условно разделить на более и менее активных. В первом кластере фиксируется большинство интернет-практик, в то время как во втором – наоборот, меньшинство. Это действительно означает малое количество точек соприкосновения, однако такое разделение можно назвать слишком общим, не детализирующим различные паттерны интернет-поведения.

Трехкластерная модель. Данная модель позволяет более глубоко и содержательно разделить пользователей: наиболее активные (совмещающие практически все цели обращения к сети) отнесены к третьему кластеру; среднеактивные (например, использующие Интернет для покупки товаров, но не для просмотра видео) – ко второму; наименее активные (не прибегающие к Интернету для большинства целей) – к первому. Так, трехкластерная модель четко различает три качественно разных поведенческих паттерна: активное, выборочное и ограниченное использование Интернета.

Четырехкластерная модель. Четыре кластера, на наш взгляд, создают избыточное деление без содержательно новых различий. Например, в трех из четырех кластеров по многим позициям фиксируются одинаковые значения, а третий и четвертый кластер фактически дублируют друг друга.

Таким образом, мы принимаем в работу трехкластерную модель, которая выделяет три принципиально разных паттерна интернет-поведения, что дает возможность его содержательной интерпретации и детализации. Завершая методологический раздел, также отметим, что используемые в процедуре кластерного анализа переменные являются дихотомическими, имеют сопоставимый диапазон измерений, поэтому выбранный метод согласуется с методологическими стандартами его применения.

Результаты . Согласно данным РМЭЗ НИУ ВШЭ, наиболее популярными целями обращения к Интернету в 2023 г. стали использование социальных сетей (96,4 %), общение (93,9), оплата услуг (79,2) и развлечения (74,6 %). Рабочие цели (51,4 %) являются менее популярными видами интернет-активности, однако демонстрируют устойчивые линии трендов в последние годы.

В результате анализа определено три кластера интернет-пользователей (таблица 2). Между кластерами есть различия в количестве интернет-практик: первый кластер характеризуется 4 практиками, второй – 7, третий – 14. В связи с этим предлагается типологизация (с условными наименованиями) на утилитарных интернет-пользователей (преследующих только коммуникационные и рекреационные цели), функциональных (использующих Интернет избирательно), универсальных (совмещающих рабочие, коммуникационные и рекреационные цели).

Таблица 2 – Результаты кластерного анализа интернет-пользователей по целям обращения к сети методом k-средних1

Table 2 – Results of Cluster Analysis of Internet Users by the Purposes of Using the Internet with the K-means Method

|

Цель использования Интернета |

Кластер |

||

|

первый (утилитарные) |

второй (функциональные) |

третий (универсальные) |

|

|

Учеба |

0 |

0 |

0 |

|

Работа |

0 |

1 |

1 |

|

Развлечение |

1 |

1 |

1 |

|

Общение с другими людьми |

1 |

1 |

1 |

|

Получение государственных услуг: запись к врачу, оплата налогов, оформление паспорта и т. д. |

0 |

1 |

1 |

|

Оплата коммунальных услуг, мобильного телефона, управление счетом в банке и т. п. |

1 |

1 |

1 |

|

Бронирование билетов, гостиниц, заказ турпутевок и т. д. |

0 |

0 |

1 |

|

Использование облачных сервисов хранения и передачи данных |

0 |

0 |

1 |

|

Просмотр телевизионных программ |

0 |

0 |

1 |

|

Просмотр и скачивание картинок, музыки, фильмов, текстов |

0 |

0 |

1 |

|

Скачивание книг и чтение онлайн |

0 |

0 |

1 |

|

Игры онлайн, просмотр или скачивание игр |

0 |

0 |

0 |

|

Дистанционное обучение по какому-либо предмету, прохождение курса онлайн |

0 |

0 |

0 |

|

Оформление доставки еды, напитков |

0 |

0 |

1 |

|

Покупка товаров |

0 |

1 |

1 |

|

Заказ такси, каршеринга |

0 |

0 |

1 |

|

Заказ деловых и профессиональных услуг, например программирования, перевода и т. п. |

0 |

0 |

0 |

|

Заказ бытовых и личных услуг, например уборки, ремонта, стрижки, массажа и т. п. |

0 |

0 |

0 |

|

Посещение сайтов социальных сетей |

1 |

1 |

1 |

|

Число наблюдений в кластере |

3 430 |

3 164 |

2 793 |

Примечание . 1 – наличие интернет-практики в кластере, 0 – ее отсутствие.

Мы предполагаем, что кластерные различия обусловлены множеством социально-экономических и социально-демографических характеристик интернет-пользователей. Дальнейший анализ кластеров проводился по следующим параметрам: пол, возраст, тип населенного пункта, уровень образования, доходная группа (по заработной плате, медианный доход в выборке – 35 000 р., средний – 44 000 р.), профессиональная группа (подробнее индикаторы представлены в таблице 3).

Таблица 3 – Социально-экономические и социально-демографические параметры анализа кластеров

Table 3 – Socio-Economic and Socio-Demographic Parameters of Cluster Analysis

|

Параметр |

Значение |

|

Пол |

Мужской/женский |

|

Возраст, лет |

14–18/19–24/25–35/36–45/46–55/56–65/66+ |

|

Тип населенного пункта |

Город / сельская местность |

|

Уровень образования |

Законченное среднее / законченное среднее специальное / законченное высшее |

|

Доходная группа |

1/2/3/4 |

|

Профессиональная группа |

Руководители / специалисты / техники и вспомогательный персонал / канцелярские работники / работники сервиса и продаж / квалифицированные работники сельского, лесного и рыбного хозяйств / ремесленники / операторы механизмов и монтажники / профессии неквалифицированного труда |

Для подтверждения статистической значимости различий между кластерами проводится процедура теста χ-квадрат (таблица 4). Она позволяет отвергать нулевую гипотезу и утверждать, что различия между кластерами являются статистически значимыми.

Таблица 4 – χ²-тест

Table 4 – χ²-Test

|

Отношение |

Значение |

Степень свободы |

Значимость |

|

Кластер/пол |

91,30 |

2 |

<0,001 |

|

Кластер/возраст |

1 895,05 |

12 |

0,000 |

|

Кластер / тип населенного пункта |

177,11 |

2 |

<0,001 |

|

Кластер / уровень образования |

713,79 |

4 |

<0,001 |

|

Кластер / доходная группа |

276,57 |

6 |

<0,001 |

|

Кластер / профессиональная группа |

869,02 |

16 |

<0,001 |

На данном этапе мы приступаем к анализу кластеров по обозначенным параметрам. Результаты анализа представлены на рисунках 1–6.

Рассматривая различия по полу (рисунок 1), можно отметить, что во всех трех кластерах наблюдается перевес в сторону женщин, который наиболее заметен во втором кластере (65,5 %).

Утилитарные

Функциональные

Универсальные

•••

-

■ Мужской ■ Женский

Рисунок 1 – Распределение кластеров интернет-пользователей по полу1

Figure 1 – Distribution of Internet User Clusters by Gender

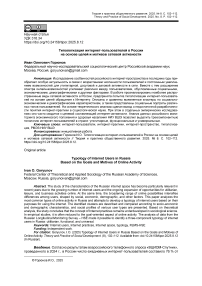

Возрастные различия между кластерами подчеркивают ярко выраженную структуру (рисунок 2). Первый кластер (утилитарные) почти наполовину состоит из лиц в возрасте от 56 лет (суммарно 48,9 % для возрастных групп 56–65 лет и старше 66 лет). В остальных кластерах, напротив, эти возрастные группы представлены в меньшинстве: во втором кластере – 22,0 %, в третьем – лишь 8,4 %. Во втором кластере преобладают респонденты среднего возраста (группа 36–45 лет – 30,7 %, 46–55 лет – 25,2 %). Третий кластер можно охарактеризовать как наиболее молодой. В нем наблюдается наибольшая концентрация молодых пользователей: на респондентов в возрасте от 19 до 35 лет приходится 45,4 % (15,2 % в группе 19–24 года, 30,2 % – в группе 25–35 лет), что отражает универсальный и многофункциональный характер их интернет-практик.

Рисунок 2 – Распределение кластеров интернет-пользователей по возрастным группам, %

Figure 2 – Distribution of Internet User Clusters by Age Groups, %

Как и гендерный аспект, территориальный не показывает существенных различий. Единственное, о чем стоит сказать, это то, что первый кластер почти на треть состоит из сельских жителей. Это в очередной раз подчеркивает утилитарность как характеристику менее активных интернет-пользователей (рисунок 3).

Утилитарные

Функциональные

Универсальные

ООО

-

■ Город ■ Сельская местность

Рисунок 3 – Распределение кластеров интернет-пользователей по типу населенного пункта

Figure 3 – Distribution of Internet User Clusters by Type of Settlement

Анализ по уровню образования выявил значимые различия в образовательном статусе пользователей (рисунок 4). Утилитарный кластер характеризуется преобладанием среднего образования (43,2 %) и сравнительно низким уровнем высшего образования (23,1 %). Данное распределение свидетельствует о преимущественно базовом образовании у утилитарных пользователей, что, по всей видимости, может также влиять на количество доступных или применяемых ими интернет-практик. Функциональные пользователи более сбалансированы по уровню образования: 24,6 % имеют среднее образование, 32,2 – среднее профессиональное, 43,2 % – высшее. Данная образовательная структура характеризует функциональных пользователей как более подготовленных к различным интернет-практикам, особенно в прикладных целях. Кластер универсальных респондентов имеет наивысшую долю пользователей с высшим образованием – 51,9 % – при наименьшей доле респондентов только со средним образованием (19,1 %). Следовательно, уровень образования существенно дифференцирует интернет-пользователей по практикам: более высокий уровень образования способствует расширению спектра практик, в то время как базовое образование ограничивает их преимущественно утилитарным и коммуникативным характером.

■ Среднее ■ СПО ■ Высшее

Рисунок 4 – Распределение кластеров интернет-пользователей по уровню образования, %

Figure 4 – Distribution of Internet User Clusters by Education Level, %

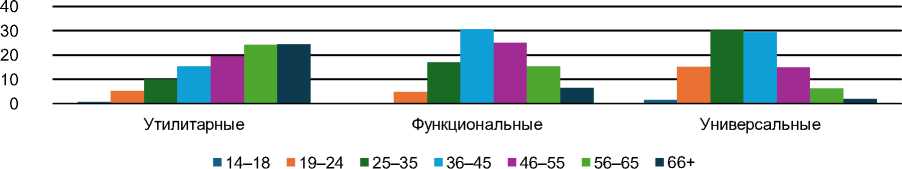

Рассматривая распределение по доходным квартилям в разрезе трех кластеров, можно сделать следующие выводы. Утилитарный кластер в наибольшей степени представлен пользователями нижнего доходного сегмента: 38,7 % относятся к первому квартилю, в сумме со вторым квартилем – 66,6 %. Это свидетельствует о высокой концентрации низкодоходных групп в первом кластере. Так, недостаток финансовых ресурсов утилитарных пользователей может затруднять доступ к большинству интернет-практик, ограничивая его базовыми практиками, имеющимся во всех кластерах (коммуникация и досуг). В кластере функциональных пользователей наблюдается более равномерное распределение по доходным группам, %: 22,0 – в первом квартиле, 28,2 – втором, 25,0 – третьем, 24,7 – в четвертом. Это можно интерпретировать как гетерогенную ситуацию, где пользователи из разных доходных групп прибегают к избирательным, но целенаправленным интернет-практикам в зависимости от бытовых или профессиональных нужд. В универсальной группе оказывается наибольшая доля респондентов из четвертого квартиля (34,1 %) и наименьшая – из первого (11,9 %). В совокупности более 60 % универсальных пользователей находятся в третьем и четвертом квартилях. Эти данные подтверждают сильную связь между уровнем материального благосостояния и количеством интернет-практик: пользователи с более высоким доходом обладают большими ресурсными возможностями и мотивацией к интеграции Интернета в решение различных повседневных задач (рисунок 5).

■ Утилитарные ■ Функциональные ■ Универсальные

Рисунок 5 – Распределение кластеров интернет-пользователей по доходным группам, %

Figure 5 – Distribution of Internet User Clusters by Income Groups, %

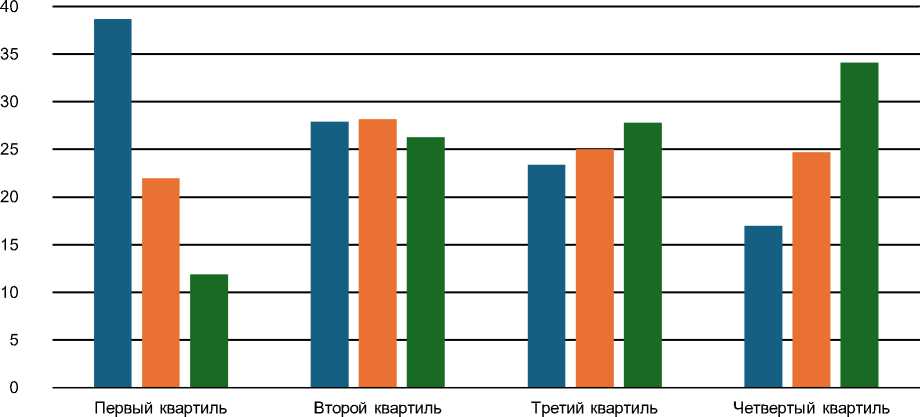

Описывая профессиональную структуру выявленных кластеров, можно сделать следующие выводы. Утилитарные интернет-пользователи почти наполовину представлены профессиями, где Интернет применяется ограниченно либо не востребован совсем: ремесленники (19,6 %), операторы механизмов и монтажники (19,3), профессии неквалифицированного труда (11,2 %). Также в данном кластере слабо представлены специалисты и руководители – 7,1 и 3,0 % соответственно. Обобщая, можно сказать, что интернет-пользователи из данного кластера заняты в практико-ориентированных, обслуживающих и рабочих сферах. Функциональные интернет-пользователи отличаются разнообразием профессиональных групп, требующих более высокого уровня квалификации: техники и вспомогательный персонал (27,1 %), специалисты (21,1), работники сервиса и продаж (17,2 %). Должности, принадлежащие к указанным профессиональным группам, отражают избирательный характер интернет-практик. Универсальные пользователи являются кластером с наибольшей концентрацией высококвалифицированных работников: специалисты (29,8 %), техники и вспомогательный персонал (25,4), руководители (8,5 %). При этом ремесленники, операторы и работники неквалифицированного труда занимают здесь наименьшие доли среди всех кластеров. Этот кластер объединяет пользователей, занятых в высокопрофессиональных сферах, что соотносится с многообразием их интернет-практик – от рабочих целей до досуговых (рисунок 6).

Рисунок 6 - Распределение кластеров интернет-пользователей по профессиональным группам, %

Figure 6 - Distribution of Internet User Clusters by Professional Groups, %

Дескриптивный анализ кластеров позволяет прибегнуть к процедуре составления социального портрета утилитарных, функциональных и универсальных интернет-пользователей на основе усреднения рассмотренной информации. В качестве определения понятия социального портрета мы используем представленное в теории социальной стратификации: «интегрированное описание социальной сущности объекта (социальной группы)» (Шацкая, 2022: 22).

Утилитарные интернет-пользователи . Пользователи старше 56 лет с уровнем образования не выше среднего или среднего профессионального, относящиеся к первому и второму доходным квартилям, занятые на рабочих должностях.

Функциональные интернет-пользователи. Пользователи в возрасте от 36 до 55 лет с высшим образованием, равномерно распределенные по всем доходным квартилям, занимающие должности вспомогательного персонала.

Универсальные интернет-пользователи. Пользователи в возрасте от 25 до 45 лет с высшим образованием, относящиеся преимущественно к четвертому доходному квартилю, занимающие должности, требующие высокой квалификации.

Возвращаясь к проверке выдвинутой гипотезы о различиях между типами интернет-поль-зователей в зависимости от совокупности интернет-практик, можно утверждать, что она получила эмпирическое подтверждение. Анализ показал, что пользователи, применяющие Интернет в рабочих целях, демонстрируют более широкий спектр сетевой активности в отличие от групп, ограничивающихся коммуникационными и рекреационными мотивами.

Обсуждение . По мере уменьшения количества целей обращения к Интернету пользователям свойственны риски большей социальной эксклюзии – в доходах, уровне образования и профессии. Это согласуется, в частности, с концепцией цифрового разрыва Я. ван Дейка, согласно которой интернет-практики высокообразованных и высококвалифицированных пользователей более разнообразны (Van Deursen, Van Dijk, 2015).

Дополнительный интерес представляет гендерный аспект. Например, американскими учеными было отмечено, что женщины чаще мужчин оценивают свои навыки работы в Интернете как более низкие (Hargittai, Shafer, 2006). Это вписывается в логику функциональных пользователей, которые могут демонстрировать наиболее разнообразные практики в сети. Также на примере населения Нидерландов ученые фиксировали, что усиливающееся беспокойство женщин, вызванное взаимодействием с информационными технологиями, приводит к более скромным ин-тернет-навыкам и, как следствие, ограниченным практикам (Van Deursen, Van Dijk, 2015).

Выводы . Предложенная в статье типология интернет-пользователей позволяет дополнить и развить наиболее распространенные теоретико-методологические подходы не только к классификации интернет-пользователей, но и в целом к исследованиям цифрового неравенства в России. Основываясь на эмпирических данных, мы последовательно интерпретировали и раскрыли теоретические типологии (М. Кастельс, Я. ван Дейк) с фокусом на специфику российского общества.

В статье подтверждается выдвинутый ранее тезис о полимотивированности интернет-поль-зователей: многие совмещают различные интернет-практики - как рекреационные и коммуникационные, так и рабочие. Наше исследование детализировало это разнообразие посредством выделения трех типов интернет-пользователей: утилитарных, функциональных и универсальных. Рассмотренные кластеры различаются не только по количеству и типам интернет-практик, но и по гендерным, возрастным, территориальным, образовательным, доходным и профессиональным основаниям. Такая детализация позволила, в частности, вывести социальные портреты утилитарных, функциональных и универсальных пользователей.

Дальнейшее развитие проблематики исследования видится в типологическом анализе через другие составляющие интернет-практик (цифровые навыки и др.), наблюдении за типами ин-тернет-пользователей в динамике через лонгитюдный обзор, а также в межстрановом сравнении типологий в контексте глобального цифрового разрыва.