Типоморфные особенности золота и источники питания россыпи Естошор (Полярный Урал)

Автор: Устюгова К.С., Печерин В.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (219), 2013 года.

Бесплатный доступ

Дана характеристика золота россыпи Естошор. Выявлены типоморфные особенности золота и показано, что это россыпь ближнего сноса, коренным источником питания которой были золото-сульфидно (мышьяковисто)-кварцевые рудопроявления, типичные для Манитанырдского района. Установлено, что часть золота поступала в россыпь из промежуточных коллекторов.

Россыпное золото, типоморфные свойства, коренной источник, золото-сульфидно-кварцевый тип, россыпь естошор, полярный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129097

IDR: 149129097

Текст научной статьи Типоморфные особенности золота и источники питания россыпи Естошор (Полярный Урал)

Енганепэйско-Манитанырдский золоторудный район на Полярном Урале, охватывающий поднятия Ен-ганепэ и Манитанырд, в настоящее время считается наиболее перспективным в отношении промышленного освоения.

В центральной части хребта Манитанырд находится золото-сульфидно-кварцевое месторождение Верхненияюское-2 и несколько зо-лотопроявлений. В северной части поднятия, в долине руч. Естошор располагается одноименная россыпь (рис. 1), коренные источники питания которой до сих пор не установлены. Россыпь открыта в 1981 г., тогда же подсчитаны ресурсы по категории P3. На этом работы были приостановлены. В 2008—2010 гг. на новом этапе геологических изысканий россыпь была оконтурена и подсчитаны ее запасы по категориям С1 и С2. В связи с возникновением интереса к этой россыпи актуальной задачей является установление типоморфных особенностей кластогенного золота для определения типа возможных источников ее питания.

Геологическое строение и золотоносность хр. Манитанырд изучались в разные годы многими геологами — Б. Я. Дембовским, К. Н. Севастьяновым, М. А. Шишкиным, Л. И. Ефановой и др. В структурном отношении Манитанырдская брахи-антиклиналь представляет собой антиклинальную складку, опрокинутую на северо-запад и отчасти надвинутую на Нияюскую синклиналь [2]. Ядра доуральских антиклинальных структур сложены вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями бедамельской серии (R 3 - 4 bd), ядра синклиналей — песчаниками, метаалевролитами и сланцами енганепэйской свиты (R 4 -V en ).

Россыпь Естошор является долинной и примыкает к русловой1. Цоколь россыпи представлен слан цами бедамельской серии, алевро-сланцами, метапесчаниками, порфиритами и метасоматитами енганепэйской свиты с согласными и секущими жилами кварца. Подстилающие породы залегают поперек простирания долины ручья. Высота цоколя над урезом воды меняется от 0.5 до 2.5 м.

Разрез аллювиальных отложений (снизу вверх) представлен слоем валунно-галечно-щебнистых образований со значительной долей неокатан-ных обломков подстилающих коренных пород в подошвенной части. Мощность слоя составляет 3.3 м. Выше располагается невыдержанный по простиранию слой курумни-ка и маломощный (0.1 м) почвеннорастительный слой. Продуктивный пласт россыпи локализован в надпло-тиковом аллювии и в верхней разрушенной части коренных пород. Золото проникает в трещины плотика на глубину 1.6 м. Золотоносный

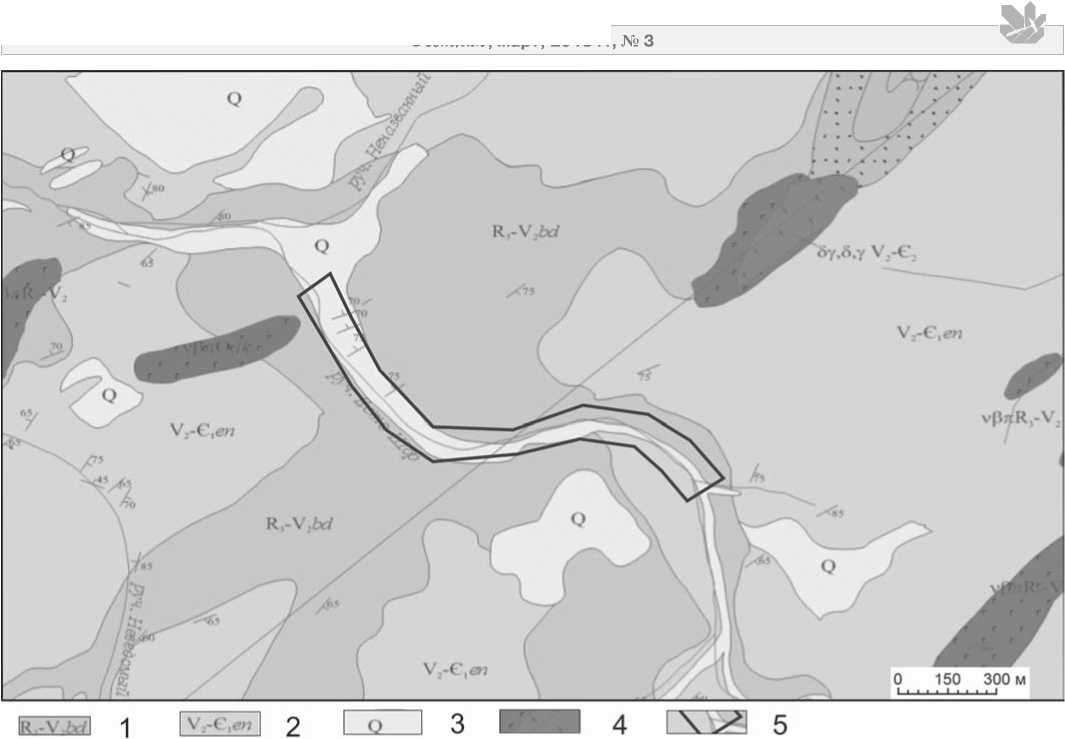

Рис. 1. Геологическое строение северной части хребта Манитанырд с примерным контуром россыпи Естошор (фрагмент карты по Л. И. Ефановой [2 и др.]):

1 — бедамельская серия, 2 — енганепэйская свита, 3 — четвертичные отложения, 4 — интрузивные образования леквожского и кызыгейского комплексов, 5 — контуры россыпи

пласт залегает на коренном днище с отдельными западинами — вероятно, следами древних протоков.

Характеристика россыпного золота

Нами исследованы четыре представительные пробы золота из шурфов одной из разведочных линий. Мы детально изучили 96 золотин, 54 из них — не только с поверхности, но и в срезе искусственного ан-шлифа — на сканирующем электронном микроскопе Tuscan Vega-3 с энергодисперсионным спектрометром X-Max (аналитик С. С. Шевчук, Институт геологии Коми НЦ УрО РАН). В результате установлены морфология, характер поверхности, состав и внутреннее строение золотин, а также минеральные включения в них.

Изученное нами золото относится преимущественно к классу мелкого, размеры его частиц варьируются в пределах от 0.2 до 5 мм. На долю мелкого золота (0.25—1.0 мм) приходится 73 %, в значительно меньшем количестве присутствуют весьма мелкое золото (0.1—0.25 мм) — 13 %, среднее (1.0—2.0 мм) — 10 % и крупное (>2.0 мм) — 4 %.

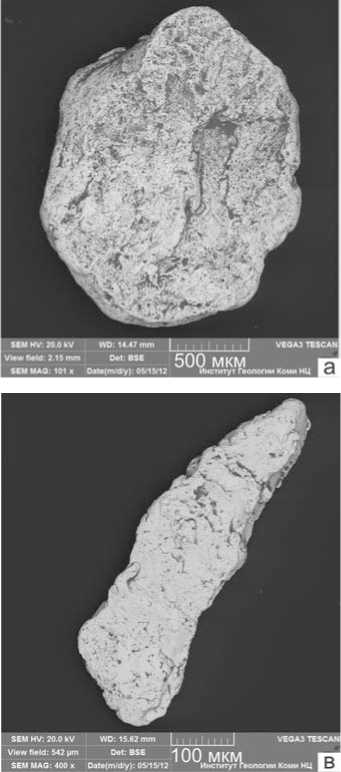

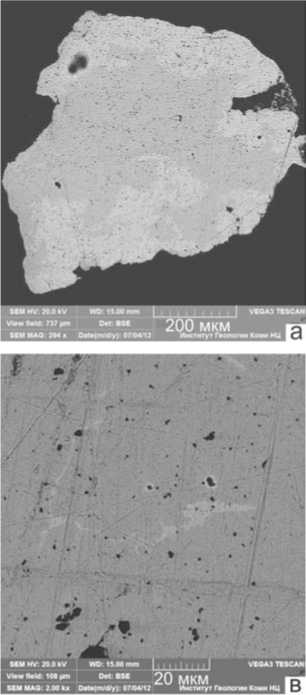

По морфологии различаются пластинчатые, комковатые, стержневидные и дендритовидные золотины (рис. 2). Преобладает пластинчатое золото (38 %) с толсто- и тонкопластинчатыми разновидностями. Комковатые золотины встречаются реже (29 %), они характеризуются как слабо удлинённой, так и изометричной формой. Стержневидное золото (20 %) представлено удлиненными сглаженными или слегка уплощёнными выделениями. Сравнительно редки дендритовидные выделения (14 %).

Кластогенное золото в россыпи имеет разную степень окатанности. Примерно в равных количествах присутствует слабо- и среднеокатан-ное золото (50 и 48 % соответственно), только 2 % золотин отнесено к неокатанным.

Наибольшая степень окатанности свойственна комковатым золотинам. Однако среди них изредка встречаются выделения с комковатым ядром и выступающим из него стержневидным отростком, отне сённые к слабоокатанным. Частицы стержневидной формы полностью вошли в класс среднеокатанных, так как обладают сглаженными очертаниями, а их небольшие выступы примяты. Пластинчатые золотины, как правило, имеют среднюю степень окатанности. Около трети из них сохраняют либо закруглённые, но выступающие ответвления, либо ровные торцовые поверхности и чёткие гексагональные очертания, что позволяет отнести их к слабоокатанным. Дендритовидные выделения, характеризующиеся угловатыми выростами, имеют слабую степень окатанности. Единичные дендритовидные золотины, у которых только тонкие ответвления сглажены механическими воздействиями, отнесены к неокатанным.

Электронно-микроскопические исследования показали, что поверхность золотин преимущественно листоватая, сформирована чешуйками, развальцованными в процессе окатывания. На слабоокатанных зёрнах встречаются участки с ровной плотной поверхностью. Воздействие механических деформаций прояви-

Рис. 2. Морфологические разновидности россыпного золота: а — пластинчатое, б — комковатое, в — стержневидное, г — дендритовидное

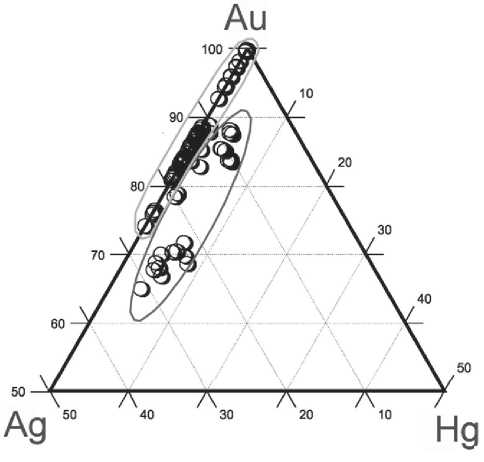

27 мас. % по краю зёрен. Ртуть присутствует в 21 % золотин, её содержание варьируется от 0.7 до 8 мас. % в центральной части и от 0 до 6.5 мас. % по краю зёрен. От центра к краю золотин отмечается тенденция к уменьшению содержания примесей (таблица). По характеру распределения примесей можно выделить два типа золота — серебристое и серебристо-ртутистое (рис. 3).

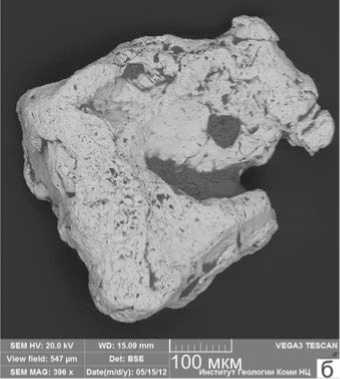

Характерной особенностью золота в россыпи Естошор является неоднородность его строения и состава золотин. На всех золотинах установлены высокопробные оболочки толщиной от 1 до 80 мкм, как сплошные, так и прерывистые (рис. 4, а). На долю золотин с мощными высокопробными оболочками приходится около половины всех исследованных в срезах выделений. Наряду с перемятыми каймами, неравномерными по глубине проникновения, встречаются обширные ровные оболочки, превышающие по толщине реликт первичного золота в центре частицы (рис. 4, б). Пробность золота повышается от центра к краю выделений (см. таблицу). Кроме того, в центральных частях некоторых зёрен наблюдаются межзерновые прожилки (рис. 4, в), преимущественно лось в виде смятия мелких выступов, сгиба чешуек, появления наклёпа и следов волочения.

Среди элементов рельефа наиболее заметны отпечатки кристаллов и зёрен других минералов. Часто они имеют квадратное или прямоугольное очертание (предположительно отпечатки кристаллов пирита), но встречаются отпечатки с острыми углами (возможно, от кристалликов кварца или арсенопирита). Отмечаются многочисленные участки со ступенчатым строением (вероятно, реликты индукционных поверхностей). В них поверхность золота остаётся ровной, плотной. Нередко на поверхности золотин наблюдаются присыпки и примазки тонкодисперсного материала, скрывающие рельеф.

Анализ химического состава золота проводился в срезе искусственного ан-шлифа в центральной части и по краю зерен. Содержание золота в золотинах колеблется от 65.0 до 100.0 мас. %. Основными элементами-примесями в золоте являются серебро и ртуть. Содержание серебра колеблется в широких пределах — от 0.25 до 31 мас. % в центре и от 0.04 до

Рис. 3. Диаграмма состава золота россыпи Естошор

Средний химический состав золота из россыпи руч. Естошор, мас.%

|

Золотины |

Число анализов |

Au |

Ag |

Hg |

Пробность, %о |

||||

|

Хср |

sx |

ХСр |

Sx |

хср |

Sx |

Хср |

Sx |

||

|

Центр |

34 |

85.34 |

8.3 |

13.6 |

7.4 |

1.0 |

2.1 |

854 |

83 |

|

Край |

34 |

93.10 |

7.3 |

6.5 |

6.9 |

0.3 |

1.1 |

931 |

73 |

Рис. 4. Высокопробные оболочки (а — прерывистая, б — сплошная), межзерновые прожилки (в) в золотинах и пористое высокопробное золото (г)

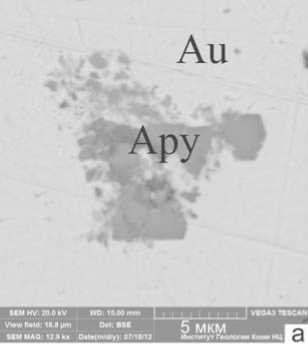

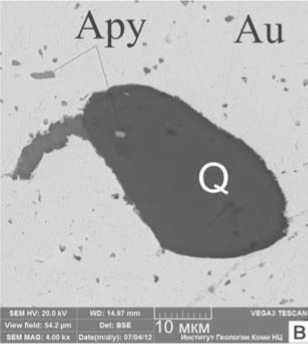

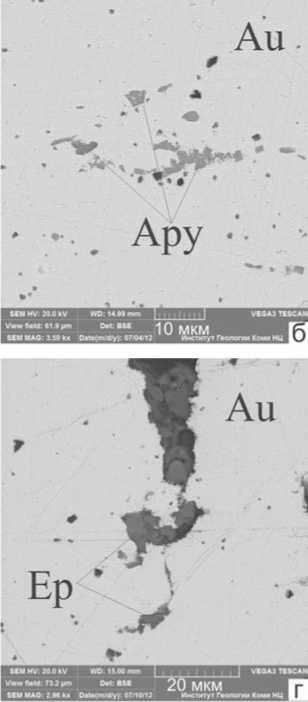

Рис. 5. Микровключения в золоте россыпи Естошор: а, б — арсенопирит, в — арсенопирит в кварце, г — эпидот

обеднённые и лишь в одном случае, наоборот, обогащённые серебром. В приповерхностной части золотин довольно часто отмечаются небольшие по площади пористые участки высокопробного золота, содержащие оксиды железа и глинистые минералы (рис. 4, г).

При электронно-микроскопическом изучении золотин внутри зерен, в сростках с ними, а также в углублениях рельефа на их поверхности обнаружены многочисленные включения других минералов. В форме микровключений в золоте установлены арсенопирит, кварц и цериевый эпидот. Арсенопирит встречается в виде гипидиоморфных и изометричных выделений размером 5—7 мкм (рис. 5, а, б). Он присутствует не только непосредственно в золоте, но и в микровключении кварца в золоте (рис. 5, в). Обобщённая формула минерала: Pe g 95— 03 As0.93—1.02S1.0—1.04 . По а р се Н опи р и- товому геотермометру [11,12] температура его образования 390—470 °C.

Из нерудных минералов в золоте обнаружены кварц и эпидот. Включения кварца размером от 2 до 25 мкм многочисленны и присутствуют практически во всех золотинах. Кроме того, отмечаются сростки кварца с золотом. В кварце не установлено других минеральных включений, помимо арсенопирита. Эпидот образует микровключения величиной 3—5 мкм (рис. 5, г) и представлен группой клиноцоизита. В части зёрен зафиксирована примесь Ce (3—4 мас. %), La и Nd. Обобщённая формула минерала — (Ca1.65 — 1.74Ce0.08—0.12La0.05—0.06 Nd0.04 — 0.07)1.8 — 2.0(All2.46 — 2.49 Pe0.58—0.59)3.07(Si3.15—3.24 О11)О(ОН) .

Весьма часто углубления на поверхности золотин заполнены массой тонкодисперсных минералов, среди которых, по данным микро -зондового анализа и расчета кристаллохимических формул, диагностированы кварц, плагиоклаз, хлорит, биотит, эпидот, рутил, калиевый полевой шпат, апатит, кальцит, каолинит, гидроксиды железа. В этой тонкодисперсной массе обнаружена густая вкрапленность субмикронных (100—200 нм) выделений новообразованного золота. Состав субмикронного золота высокопробный, в нем установлена примесь серебра и ртути [5].

Обсуждение результатов

Слабая окатанность значительной доли золотин, наличие на них отпечатков минералов и ровных плотных участков поверхности, а также присутствие неокатанных золотин говорят о незначительном отрыве россыпи от источника питания. Разнообразие морфологических типов золотин, а именно значительное количество (62 %) комковатых, стержневидных и дендритовидных выделений, также свидетельствует в пользу недалекого переноса кластогенного золота от коренного источника [9]. Таким образом, по типоморфным признакам золота россыпь Естошор относится к типу россыпей ближнего сноса.

Преобладание в россыпях ближнего сноса мелкого золота с присутствием некоторого количества золота более крупных фракций с определённой вероятностью может указывать на то, что коренное рудопро-явление относится к золото-сульфидно-кварцевому или золото-мы-шьяковисто-сульфидному типу [8].

Вместе с тем ряд типоморфных особенностей говорит о возможном поступлении части золота из промежуточных коллекторов более ранних россыпей [10]. Наиболее существенным признаком неоднократного переотложения части золота в россыпи Естошор является развитие на золотинах высокопробных оболочек толщиной до 80 мкм, причем высокопробные каймы наблюдаются на всех зернах. Наличие утолщенных высокопробных оболочек многие исследователи связывают с длительными периодами покоя россыпного золота, а их массивное строение, свойственное золоту более древних россыпей, — с процессом перекристаллизации [6, 9]. Переотложение золота с одного высотного уровня на другой, а также мобилизация золота в аллювиальном потоке способствуют возникновению пластических механических деформаций, что усиливает процесс коррозии [7]. Сохранение частью золотин россыпи Естошор зернистого строения, диагностируемого по выносу примесей из межзернового пространства, указывает на попадание золота в аллювий непосредственно из коренного проявления [10]. В качестве дополнитель ных признаков процесса переотложения части золота из промежуточных коллекторов можно указать относительно высокую долю золотин средней окатанности (48 %) и преобладание зерен уплощенной формы (около 58 %).

Как отмечалось выше, основными примесями в золоте россыпи Естошор являются серебро и ртуть, что позволяет выделить два геохимических типа золота: серебристое и се-ребристо-ртутистое. Обособление в серебристо-ртутистом золоте группы зерен с более низким содержанием Ag и Hg (рис. 3) также можно объяснить поступлением части золота из промежуточных коллекторов, в которых происходило его преобразование, сопровождавшееся выносом примесей. Примесь ртути в золоте месторождения Верхненияю-ское-2 и других золотопроявлений Манитанырдского рудно-россыпного района является типоморфным признаком золото-сульфидно-кварцевого (пирит-арсенопиритового) типа минерализации, в котором чётко выделяются серебристый и сереб-ристо-ртутистый геохимические типы золота [4].

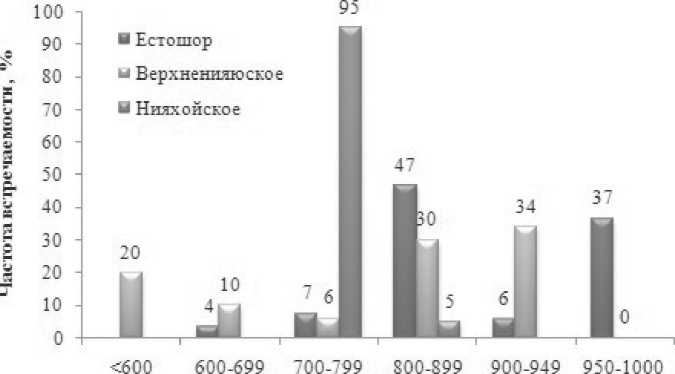

Вариации пробности золота в центре и по краю зерен весьма значительны — от 650 до 1000 %о (среднее 892 %о). Преобладает (47 %) умеренно высокопробное (800—900 %о) и весьма высокопробное (950— 1000 %о) золото— 37 % (рис. 6). Умеренно высокопробное золото, характерное для центральных частей золотин, вероятно, соответствует составу минерала в коренном источни

Пробность, %0

Рис. 6. Соотношение пробности россыпного и коренного золота поднятия Манитанырд (данные по составу коренного золота по [1])

ке. Оболочки представлены весьма высокопробным золотом.

Сравнивая пробность золота в центральной части зерен из россыпи Естошор с данными по коренным месторождениям хребта Мани-танырд [1], можно заметить, что по этому критерию естошорское золото сопоставимо с рудным золотом месторождения Верхненияюское-2 и сильно отличается от золота кор выветривания проявления Нияхой-ское (рис. 6).

Прямым признаком, указывающим на минеральный тип коренного источника кластогенного золота россыпи Естошор, является наличие в нем многочисленных микровключений арсенопирита, установленное нами впервые. Они ассоциируются с микровключениями кварца и цериевого эпидота. По данным предыдущих исследователей, умеренно высокопробное золото на месторождении Верхненияюское-2 характерно для ранней золото-пирит-арсено-пиритовой стадии рудообразования [4], а в пирите этой стадии установлены микровключения цериевого эпидота [3].

Таким образом, по результатам проведенного нами исследования можно сделать следующие выводы:

-

1) россыпь Естошор является россыпью ближнего сноса, на что указывают такие типоморфные признаки золота, как слабая степень окатанности значительной доли золотин, наличие неокатанно-го золота, сохранение и разнообразие морфологических типов золотин;

-

2) ассоциация микровключений арсенопирита, кварца и редкоземельного эпидота в золоте, его умеренная пробность, присутствие примеси ртути и мелкий класс размерности свидетельствуют о том, что источником питания россыпи Есто-шор служили проявления золото-сульфидно-кварцевого типа, аналогичные месторождению Верхне-нияюское-2;

-

3) значительная доля золота средней степени окатанности, наличие мощных высокопробных оболочек на части золотин, существенное преобразование состава, сопровождавшееся выносом элементов-примесей, присутствие новообразованного золота позволяют предположить, что часть золота поступала в россыпь из промежуточных коллекторов, которыми могли быть древние аллювиальные отложения.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 12-С-5-1020, и проекта РФФИ_север_а №1305-98820.

Список литературы Типоморфные особенности золота и источники питания россыпи Естошор (Полярный Урал)

- Артеева Т. А. Особенности золота кор выветривания НияюскоНияхойского рудного поля (хр. Манитанырд, Полярный Урал) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 18-й науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2009. С. 6-8.

- Ефанова Л. И., Симакова Ю. С., Артеева Т. А., Донцов А. Б. Мезозойско-кайнозойские коры выветривания на хребтах Манитанырд и Енганепэ // Геология Европейского Севера России. Сыктывкар, 2009. Сб. 7. С. 29-38.

- Кетрис М. П., Юдович Я. Э., Филиппов В. Н. и др. Микрозондовое исследование гидротермальных пиритов из разреза Верхненияюского рудопроявления (хр. Манитанырд, Полярный Урал) // Минералогическая интервенция в микро- и наномир: Материалы Междунар. минералог. семин. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2009. С. 176-179.

- Кузнецов С. К., Майорова Т. П., Сокерина Н. В., Филиппов В. Н. Золоторудная минерализация Верхненияюского месторождения на Полярном Урале // Записки РМО, 2011. Ч. CXXXX. № 4. С. 58-71.

- Майорова Т. П., Устюгова К. С., Курылёва К. Г. и др. Наноразмерное золото в зоне гипергенеза // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2012. № 10 (214). С. 35-39.