Типоморфные признаки цирконов как критерий для расчленения и корреляции гранитоидов (на примере северной части Приполярного Урала)

Автор: Пыстина Ю.И., Денисова Ю.В., Пыстин А.М.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 12 (276), 2017 года.

Бесплатный доступ

На основе результатов изучения типоморфных особенностей цирконов из гранитов разных массивов северной части Приполярного Урала и данных генерационного анализа подтверждено представление о принадлежности пород к трем разновозрастным гранитоидным комплексам: раннепротерозойскому николайшорскому, средне-, позднерифейскому кожимскому (маньхамбовскому) и вендско-раннекембрийскому сальнеро-маньхамбовскому (сальнерскому). Они отличаются между собой набором морфотипов цирконов, имеющих определенные генетические и генерационные признаки, а также распределением элементов-примесей. Результаты изучения цирконов подтверждают геологические данные о том, что наиболее глубинными по условиям кристаллизации являются граниты николайшорского комплекса, изофациальные метаморфическим породам амфиболитовой фации умеренных давлений, а наименее глубинными - граниты кожимского (маньхамбовского) комплекса, уровень становления которых определяется мощностью вмещающих отложений пуйвинской свиты - около 1.5 км. Приведенные в статье данные демонстрируют широкие возможности использования акцессорных цирконов для решения вопросов петрогенезиса, корреляции и других задач магматической геологии.

Приполярный урал, комплекс, массив, гранит, циркон, морфотип, генерационный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149129237

IDR: 149129237 | УДК: 549. | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-12-3-15

Текст научной статьи Типоморфные признаки цирконов как критерий для расчленения и корреляции гранитоидов (на примере северной части Приполярного Урала)

Для цирконов из гранитоидов характерно большое разнообразие форм и внутреннего строения кристаллов, богатая цветовая гамма, наличие минеральных и газово-жидких включений. Благодаря разнообразию морфологических особенностей и устойчивости циркона к наложенным процессам преобразования магматических пород он широко используется для расчленения и корреляции гранитоидов, для установления физико-химических условий их формирования и для определения изотопного возраста.

Наиболее полные сведения о морфологических особенностях цирконов из гранитов и других изверженных пород Тимана и севера Урала, и в том числе Приполярного Урала, приводятся в монографии М. В. Фишмана и его коллег [19]. Первая попытка использовать типоморфные особенности цирконов для разделения разновозрастных гранитоидных комплексов была предпринята в наших предыдущих работах [5, 16 и др.]. В последние годы собран дополнительный мате риал по гранитам северной части Приполярного Урала. Получены новые геохронологические данные, позволяющие более точно оценить возрастную позицию конкретных гранитных массивов. То есть созданы новые геолого-геохронологические предпосылки для решения вопросов расчленения и корреляции гранитоидных комплексов, в том числе и минералогическими методами.

В первой части статьи проанализировано состояние вопроса о геологической позиции и возрасте гранитов Приполярного Урала. Показано, что имеющийся на сегодняшний день фактический материал не противоречит представлению о том, что гранитные массивы на рассматриваемой территории можно объединить в три разновозрастных комплекса: раннепротерозойский — николайшорский, средне-, позднерифейский — ко-жимский и вендско-раннекембрийский — сальнеро-маньхамбовский (или сальнерский).

Во второй части статьи дается характеристика типоморфных особенностей и приводятся результаты ге- нерационного анализа цирконов из пород ряда массивов, представляющих все три комплекса гранитоидов. На основе изучения и сравнительного анализа выделенных генераций цирконов установлены специфические типоморфные особенности этого минерала в породах разных массивов, относящихся к разным грани-тоидным комплексам. Результаты проведенных исследований позволили получить определенные критерии для расчленения и корреляции гранитов рассматриваемой территории, новую аргументацию в пользу наличия здесь трех разных комплексов гранитоидов и некоторые дополнительные данные об условиях их образования.

Геологическая позиция и возраст гранитов

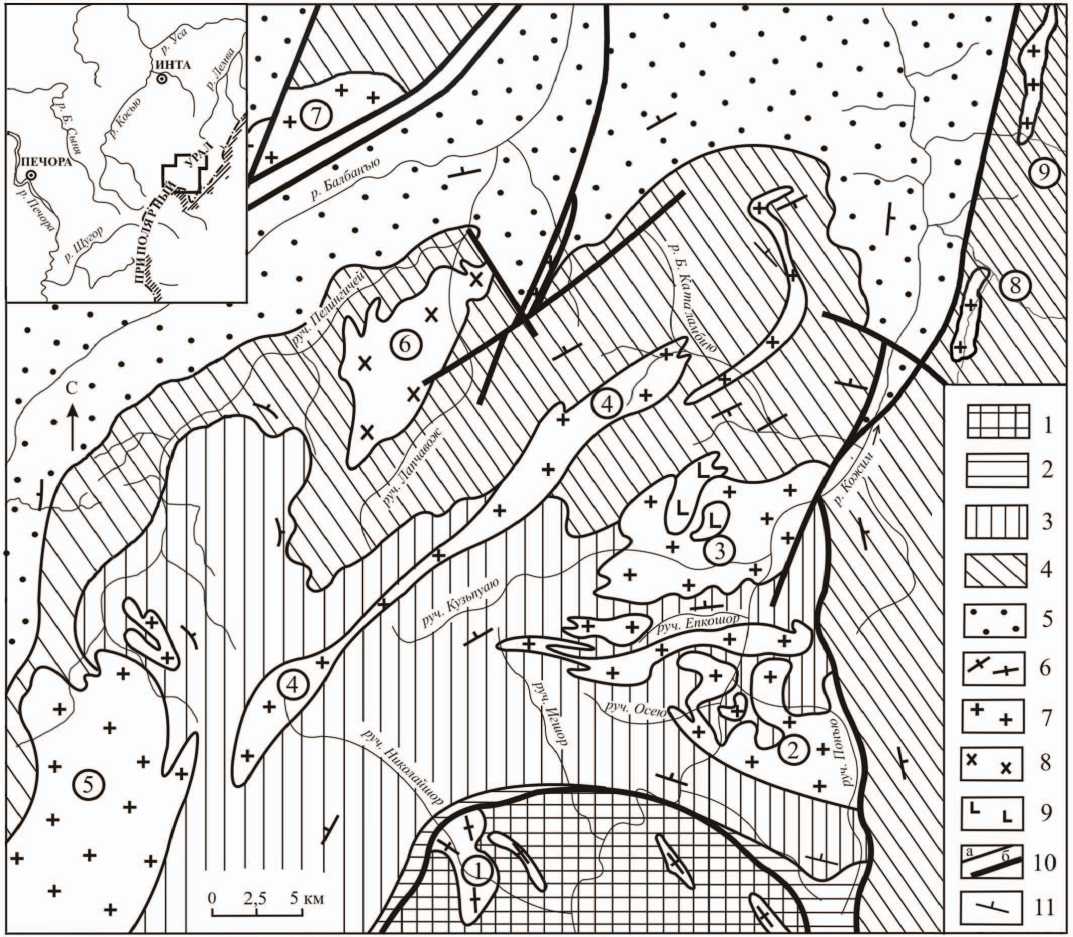

Гранитные массивы на Приполярном Урале приурочены исключительно к комплексам доуралид (рис. 1). Одни из них (Николайшорский, Игшорский, Балашовский и др.) располагаются в пределах сильно эродированных нижнепротерозойских образований няртинского гнейсомигматитового комплекса. Они имеют гнейсовидную текстуру и сопровождаются ореолами мигматитов. Для других гранитоидных массивов (Кожимский, Кузьпуаюский, Хаталамба-Лапчинский, Бадьяюский и др.) вмещающими являются рифейские отложения. Из них одни массивы вытянуты в соответствии с очертаниями Хобеинского гнейсомигматитового купола, другие имеют секущие взаимоотношения с вмещающими породами и контролируются разрывными нарушениями. Текстура гранитов преимущественно массивная, структура — средне- и мелкокристаллическая.

Пространственная связь гнейсовидных гранитов с высокотемпературными метаморфическими породами няртинского комплекса послужила в свое время основанием для их выделения в николайшорский гранитогнейсовый комплекс раннепротерозойского возраста [7]. Полученные в последние 10—15 лет геохронологические данные пока не дали однозначного ответа на вопрос об истинном возрасте этих пород. Основываясь на U-Pb-датах, полученных по единичным зернам цирконов, А. А. Соболева и ее соавторы [2] пришли к выводу, что образование гранитов в ядерной части Хобеизской антиклинали (т. е. в контурах няртинского гнейсомигматитового комплекса) происходило в интервале 640— 520 млн лет. Установленный нами возраст цирконов [13] из гранитов Николайшорского массива — (606 ± 3) млн лет — находится в этом же интервале, что подтверждает факт проявления высокотемпературных эндогенных процессов на Приполярном Урале на рубеже протерозоя и палеозоя. Однако, на наш взгляд, это не означает, что процессы гранитообразования в нижнепротерозойской части разреза ограничивались этими возрастными значениями. Как известно, породы няртинского комплекса, вмещающего Николайшорский и другие аналогичные ему массивы (Игшорский, Балашовский, Амбаршорский, Лавкашорский, Свободненский), претерпели несколько этапов высокотемпературного метаморфизма начиная с 2.12 млрд лет [15]. Маловероятно, что метаморфические процессы, проявившиеся в до-позднерифейское время, не сопровождались формированием автохтонных и параавтохтонных гранитов. В связи с этим, как мы уже отмечали ранее [14], счи- 4

таем важным обратить внимание на U-Pb-возраст единичного зерна циркона — 1756 млн лет, полученный по породам Лавкашорского массива [2], который практически совпадает с U-Pb-датировками цирконов так называемого мигматитового типа — (1748 ± 12, 1748 ± 14) млн лет — из мигматизированных метаморфических пород няртинского гнейсомигматитового комплекса в обрамлении гранитов, аналогичных николайшорским [13].

Таким образом, геологическое положение гранитогнейсовых тел в совокупности с наличием реликтовых раннепротерозойских датировок, включая возрастные значения по цирконам из мигматитов (тоже магматических цирконов, так как их образование связано с появлением силикатного расплава), имеет все предпосылки для выделения раннепротерозойского николайшорского гранитоидного комплекса в понимании авторов упомянутой выше схемы [7].

Гранитные массивы, залегающие среди рифейских отложений Приполярного Урала, либо объединяются в единый сальнеро-маньхамбовский комплекс позд-нерифейско-вендского (кембрийского) возраста, либо подразделяются на два разновозрастных комплекса: кожимский (RF 2 ?) и сальнеро-маньхамбовский (RF 3 —V или ¥—6 1 ). Геологическое обоснование для выделения самостоятельного кожимского гранитоидного комплекса, более древнего, чем сальнеро-маньхамбовский, дано Б. А. Голдиным [3, 4], который отнес его к среднерифейскому возрастному уровню. Основанием для такого заключения послужило обнаружение в отложениях хобеинской свиты верхнего рифея продуктов разрушения этих пород [8, 18]. Наличие метариолитов и кислых метатуфов в разрезе среднерифейской пуйвинской свиты [20] позволило Б. А. Голдину и его коллегам [4] рассматривать кожимские граниты в составе риолит-гранитной формации.

Из многочисленных массивов, которые упомянутые исследователи включили в состав кожимского комплекса (или кожимской риолит-гранитной формации), по геологическим критериям (их положению в дохобе-инской части верхнедокембрийского разреза) к данному комплексу могут быть отнесены только некоторые. В северной части Приполярного Урала наиболее «перспективным» объектом для включения в состав кожимского комплекса является межпластовое тело гранитов, залегающее в отложениях пуйвинской свиты в бассейне ручьев Понъю, Осею и Епкошор (притоки р. Кожим в ее верхнем течении), за которым мы предлагаем сохранить название «Кожимский массив» [13] 1 . В плане граниты картируются как разрозненные субширотно вытянутые пластообразные линзы, ориентированные согласно с простиранием вмещающих толщ (рис. 1). «Гранитные линзы» в структурном отношении приурочены к ядрам антиклинальных складок и ассоциируются с хлорит-серицитовыми сланцами, переслаивающимися с кварцитами. Кварциты же, как известно, занимают нижнее положение в разрезе пуйвинской свиты и выделяются в базальную ошизскую толщу. Эти разроз-

Юбычно к Кожимскому массиву относился также гранитный шток, расположенный севернее, в бассейне р. Кузьпуаю (левому притоку р. Кожим), в ее нижнем течении, который мы предложили выделить в самостоятельный массив — Кузьпуаюский [6].

2,5 5 км

Рис. 1. Схема геологического строения северной части Приполярного Урала:

1 — няртинский гнейсовый комплекс (PR 1 ): биотитовые и двуслюдяные гнейсы с простоями амфиболитов; 2 — щокурьинская свита (RF 1 ?): известковистые кристаллические сланцы, мраморы, кварциты, амфиболовые сланцы; 3 — пуйвинская свита (RF2): слюдяно- кварцевые сланцы, зеленые ортосланцы, метапорфиры, кварциты; 4 — хобеинская (RF3), мороинская (RF3) и саблегорская (RF 3 —V) свиты нерасчлененные: слюдяно-кварцевые сланцы, порфиры, порфириты, прослои мраморов и кварцитов; 5 — нижнепалеозойские терригенно-карбонатные отложения; 6 — гранитогнейсы Николайшорского массива (PR 1 ); 7 — граниты кожимского (RF2-3) и сальнеро-маньхамбовского комплексов (V—6 1 ) нерасчлененные; 8 — гранодиориты саль-неро-маньхамбовского комплекса (V—6 1 ); 9 — массивы габбро (RF 3 —V); 10 — геологические границы: а — стратиграфические и магматические, б — тектонические; 11 — элементы залегания плоскостных структур.

Массивы (цифры в кружочках): 1 — Николайшорский; 2 — Кожимский; 3 — Кузьпуаюский; 4 — Хаталамба-Лапчинский; 5 — Народинский; 6 — Лапчавожский; 7 — Малдынырдский; 8 — Яротский; 9 — Бадьяюский

Fig. 1. Structure map of the northern part of Subpolar Urals:

1 — nyartinsky gneiss complex (PR 1 ): biotite and two-mica gneisses with amphibolites layers; 2 — schokurinskaya suite (RF 1 ?): calcareous shales, marbles, quartzites, amphibole shales; 3 — puyvinskaya suite (RF2): mica-quartz shales, green orthoshales, metaporfyry, quartzites; 4 — hobeinskaya (RF3), moroinskaya (RF3) and sablegorskaya (RF3— V) poorly defined suites: mica-quartz shales, porphyry, porphyrites, marble and quartzite layers; 5 — Lower Paleozoic terrigenous carbonate deposits; 6 — granitoid gneisses of Nikolayshorsky massif (PR 1 ); 7 — granites of kozhimsky (RF2) and salnero-manhambovsky complexes (V — 6 1 ) poorly defined; 8 — granodiorites of sal-nero-manhambovsky complex (V — 6 1 ); 9 — massifs of gabbro (RF3— V); 10 — geological boundaries: a — stratigraphic and magmatic, б — tectonic; 11 — elements of occurrence of planar structures.

Massifs (numbers in circles): 1 — Nikolayshorsky; 2 — Kozhimsky; 3 — Kuzpuayusky; 4 — Khatalamba-Lapchinsky; 5 — Narodinsky; 6 — Lapchavozhsky; 7 — Maldynyrsky; 8 — Yarotsky; 9 — Badyayusky ценные гранитные тела принадлежат одной маломощной межпластовой интрузии, смятой вместе с вмещающими отложениями [13]. В составе интрузии преобладают мелко- и среднезернистые двуслюдяные граниты. В краевых частях гранитных тел отмечаются переходы к тонкозернистым и скрытокристаллическим лейкократовым разновидностям пород, нередко с флюидальной текстурой. Как было отмечено выше, в разрезе пуй-винской свиты присутствуют кислые вулканиты и пирокластические породы. Как и описываемые граниты, они преимущественно распространены в верхнем течении р. Кожим, т. е. пространственно ассоциируются с интрузивными разностями кислых магматитов. Этот факт является серьезным доводом в пользу гипабиссальной природы межпластовых гранитных тел и близости их возраста к возрасту вмещающих отложений.

Второй сложнопостроенный массив, в составе которого могут быть граниты кожимского комплекса, — Хаталамба-Лапчинский, обнажающийся на юго-восточном склоне хребта Росомаха. Массив состоит из 5

двух линзовидных тел гранитов, соединенных относительно узкой перемычкой, сложенной также гранитами (рис. 1). При этом южное тело залегает согласно с вмещающими породами пуйвинской свиты, а северное имеет секущие взаимоотношения с отложениями пуйвинской (RF 2 ?), хобеинской (RF 3 ) и мороинской (RF3) свит. Возможно, в Хаталамба-Лапчинском массиве совмещены два разновозрастных интрузива. Если это так, то южное тело может быть отнесено к кожим-скому, а северное — к сальнеро-маньхамбовскому комплексам.

Имеющиеся изотопно-геохронологические данные подтверждают дискретный характер кислого магматизма на Приполярном Урале в позднедокембрийское время, хотя пока не дают точный ответ на вопрос о возрасте пород кожимского гранитоидного комплекса, как, впрочем, и сальнеро-маньхамбовского.

Так, В. Л. Андреичев выделяет в истории гранито-генеза Приполярноуральского сегмента литосферы три этапа: 640—580, 560—550 и 520—490 млн лет. Два первых, по его мнению, обусловлены субдукционно-коллизионными процессами при закрытии Протоуральского океана (Тиманский орогенез), третий связан с эпиконтинентальным рифтингом, за которым последовало раскрытие Палеоуральского океана [1].

А. А. Соболева в представительной выборке U-Pb (SIMS, TIMS и LA-ICP-MS)-цирконовых возрастов гранитов сальнерско-маньхамбовского комплекса установила две группы датировок: позднерифейско-ранне-вендские с главным максимумом плотности вероятности 613 млн лет и поздневендско-кембрийские с главным максимумом плотности вероятности 541 млн лет. По мнению А. А. Соболевой, эти две группы являются одним из оснований отнести разновозрастные граниты к разным магматическим подразделениям (или, иными словами, разным комплексам) [17].

В. А. Душин на примере южной части Ляпинского антиклинория обосновывает наличие двух разновозрастных комплексов гранитоидов: среднепозднери-фейского — маньхамбовского и венд-кембрийского — сальнерского. В качестве доводов в пользу выделения среднепозднерифейского гранитоидного комплекса В. А. Душин приводит следующие: перекрытие гранитов Маньхобеинского массива породами хобеинской свиты позднего рифея, проявление в гранитах метаморфических изменений в условиях эпидот-амфибо-литовой фации, многочисленные довендские изотопные U-Pb-датировки (631—608 млн лет), единичную U-Pb-датировку — 1.32 млрд лет, модельный Sm-Nd-возраст — 1.42 млрд лет — и другие [6].

Полученный нами U-Pb-возраст цирконов из гранитов Кожимской межпластовой интрузии равен (598 ± 3) млн лет [13]. Хотя эта датировка соответствует или близка соответствующим значениям ранней возрастной группы гранитов в понимании В. Л. Андреичева, А. А. Соболевой и В. А. Душина, ее интерпретация довольно проблематична. Если это возраст формирования гранитных тел, то возникает вопрос о правомерности отнесения вмещающих их отложений пуйвинской свиты к образованиям среднего рифея. Нижняя возрастная граница пуйвинской свиты в этом случае должна быть поднята на уровень границы рифея и венда, а схема стратиграфии верхнедокембрийских толщ Приполярного Урала коренным обра- 6

зом изменена. Это не исключено, но более реалистичным нам представляется другой вариант интерпретации полученной датировки. Вероятно, она маркирует время проявления процессов ремобилизации гранитов или их метаморфизма, а не собственно формирования межпластовой интрузии. В этом случае Кожимский массив может принадлежать к среднерифейской кожимской риолит-гранитной формации, как считают Б. А. Голдин и его коллеги [3, 4]. Тем не менее возраст гранитов, как и вмещающих пород пуйвинской свиты, несомненно, требует уточнения.

Неоднозначными являются геохронологические данные и по другому массиву — Хаталамба-Лапчинскому, который Б. А. Голдин также включает в состав кожимской риолит-гранитной формации. На построенном графике по семи U-Pb-изотопным определениям возраста зерен циркона, полученным на SHRIMP-II [13], нижнее пересечение конкордии с ди-скордией соответствует значению (582 ± 4) млн лет, а верхнее — (1187 ± 200) млн лет, что может быть связано с проявлением двух эпизодов гранитообразования: в среднем рифее и венде.

Приведенные выше геологические и геохронологические данные подтверждают точку зрения о наличии трех разновозрастных гранитоидных комплексов на Приполярном Урале: николайшорского, кожимского и сальнеро-маньхамбовского. Последний из перечисленных комплексов лучше называть сальнер-ским, как предлагает В. А. Душин [6], поскольку граниты Маньхамбовского и Сальнерского массивов отличаются по возрасту и, скорее всего, Маньхамбовский массив относится к кожимскому (маньхамбовско-му, по В. А. Душину) комплексу, а Сальнерский — к сальнеро-маньхамбовскому (сальнерскому, по В. А. Душину). Поэтому в дальнейшем комплекс, включающий Сальнерский и другие близкие к нему по геологической позиции и возрасту массивы, будем называть сальнерским.

Геохронологические данные дают основание считать, что николайшорский комплекс, ассоциирующийся с породами нижнепротерозойского няртин-ского гнейсомигматитового комплекса, сформировался во временном интервале 2.1—1.75 млрд лет назад. Кожимский комплекс составляют пластовые тела гранитов в разрезе пуйвинской свиты, возраст которой условно принимается как среднерифейский, но не исключается и позднерифейский возраст пород. Основной объем датировок, полученный по гранитои-дам кожимского комплекса, относится к концу позднего рифея (631—608 млн лет), но имеются и более древние датировки (1420—920 млн лет). Поэтому возраст пород кожимского комплекса, несомненно требующий уточнения, на сегодняшний день может быть определен как средне-, позднерифейский. Нижняя возрастная граница сальнерского гранитоидного комплекса, представленного интрузивными массивами, прорывающими верхнерифейские отложения, близка к 600 млн лет. Верхняя возрастная граница становления этого комплекса требует уточнения. Она «размыта» в связи с проявлением постколлизионного (рифтогенного) магматизма, предваряющего раскрытие Палеоуральского океана и развитие уралид. Возраст пород сальнерского комплекса также пока с определенной долей условности может быть определен интервалом ¥—6 1 .

Объект и методы исследования

Объектом исследований является акцессорный циркон из гранитов, слагающих ряд массивов в северной части Приполярного Урала. Как было отмечено выше, эти массивы представляют три разновозрастных гранитоидных комплекса: николайшор-ский (Николайшорский массив), кожимский или ма-ньхамбовский (Кожимский массив) и сальнерский (Бадьяюский и Яротский массивы). В одном из комплексов — сальнерском — рассмотрены цирконы из гранитов двух массивов с целью оценки сходства и различий морфологических особенностей этого минерала из различных массивов, относящихся к одному и тому же комплексу. Положение массивов показано на рис. 1. Пробы для выделения акцессорного циркона были отобраны из пород, в наименьшей степени подвергшихся низкотемпературным преобразованиям и рассланцеванию. Средний вес пробы составлял 2—3 кг. Из каждого гранитного массива отбиралось по 10—15 проб. Выделение монофракций цирконов производилось из протолочных проб по стандартной методике: дробление, расситовка раздробленной пробы по крупности зерен, повторное дробление крупных фракций до 0.25 мм, отмучивание фракции меньше 0.25 мм, магнитная сепарация, отбор немагнитной фракции и дальнейшее выделение из нее тяжелой фракции. Цирконы из тяжелой немагнитной фракции отбирались вручную под бинокулярным микроскопом. Изучение морфологических особенностей циркона выполнялось с помощью поляризационных три-нокулярных микроскопов ПОЛАМ-312 в проходящем свете. Дополнительно морфология, а также химические составы циркона изучались на электронном сканирующем микроскопе TESCAN VEGA 3LMN с энергодисперсионной приставкой Instruments X-Max (аналитик С. С. Шевчук) и электронном микроскопе JSM-6400 c энергодисперсионным спектрометром ISI Link и волновым спектрометром Microspec (аналитик В. Н. Филиппов) в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН. Катодолюминисцентные изображения зерен цирконов выполнены в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург, аналитик А. Н. Ларионов).

Морфологические типы и типоморфные особенности цирконов

В пробах гранитов, слагающих изученные нами массивы, отмечено присутствие акцессорных цирконов, весьма разнообразных по форме, характеру зональности, наличию включений, окраске, степени метамиктности и другим признакам. Суммарно они представляют все основные морфологические типы цирконов по И. В. Носыреву [9]: цирконовый, гиацинтовый, копьевидный, торпедовидный и циртолитовый. Это позволило при интерпретации результатов изучения морфологических особенностей цирконов из гранитов конкретных массивов и сопоставлении цирконов из гранитов различных массивов и комплексов применить в том числе и методы генерационного анализа [10]. Все перечисленные морфологические типы могут относиться к генерациям цирконов либо синпе-трогенного, либо наложенного генетического типа [10].

Цирконовый морфотип составляют прозрачные и полупрозрачные бледно окрашенные, реже темно-ко ричневые кристаллы короткопризматического габитуса. Гиацинтовый морфотип представлен полупрозрачными, реже прозрачными светлоокрашенными цирконами дипирамидально-призматического габитуса. В копьевидный морфотип выделены прозрачные бледно-окрашенные цирконы дипирамидально-призматического и призматически-дипирамидального габитуса. Торпедовидный морфотип составляют прозрачные бесцветные или бледно окрашенные, реже темно-коричневые цирконы призматического габитуса. Комбинация острой и хорошо выраженной тупой дипирамиды придает торпедовидный облик кристаллу. Циртолитовый морфотип образуют непрозрачные цирконы буровато-желтого или коричневого цвета призматического и короткопризматического габитуса. Характерной особенностью этих цирконов является также уплощенная форма кристаллов.

В неизмененных наложенными процессами гранитах цирконовый морфотип относится к раннемагматической генерации, гиацинтовый — к позднемагматической, копьевидный — к пегматитовой, торпедовидный — к пневматолитовой, циртолитовый — к гидротермальной. Образование двух последних морфотипов (торпедовидного и циртолитового), редко копьевидного, может быть связано с наложенными процессами, и в этих случаях они относятся к наложенному генетическому типу [10].

Кроме того, в гранитах присутствуют детритовые цирконы. Они встречаются в виде окатанных зерен, в которых первичные морфологические особенности кристаллов утрачены. Детритовые цирконы выделены в один самостоятельный морфотип — детритовый, поскольку по реликтовым признакам определить генетические и генерационные признаки этих образований не представляется возможным.

Набор элементов-примесей в цирконах разных морфотипов идентичен (табл. 1—4). Наиболее высокие концентрации характерны для Hf, Y, Yb, Nd, Th и U, но все они, за исключением Th и U в цирконах циртолитового морфотипа, не превышают кларковых значений. Геохимические особенности детритовых цирконов нами не рассматриваются.

В гранитоидах Николайшорского массива установлены цирконы гиацинтового, копьевидного, торпедовидного, циртолитового и детритового морфологических типов. Преобладающими являются цирконы копьевидного морфотипа, составляющие до 50 % от общего количества этого минерала в пробе. Гиацинтовый и торпедовидный морфотипы составляют 40 и 10 % соответственно. Детритовый морфотип отмечается в виде единичных зерен.

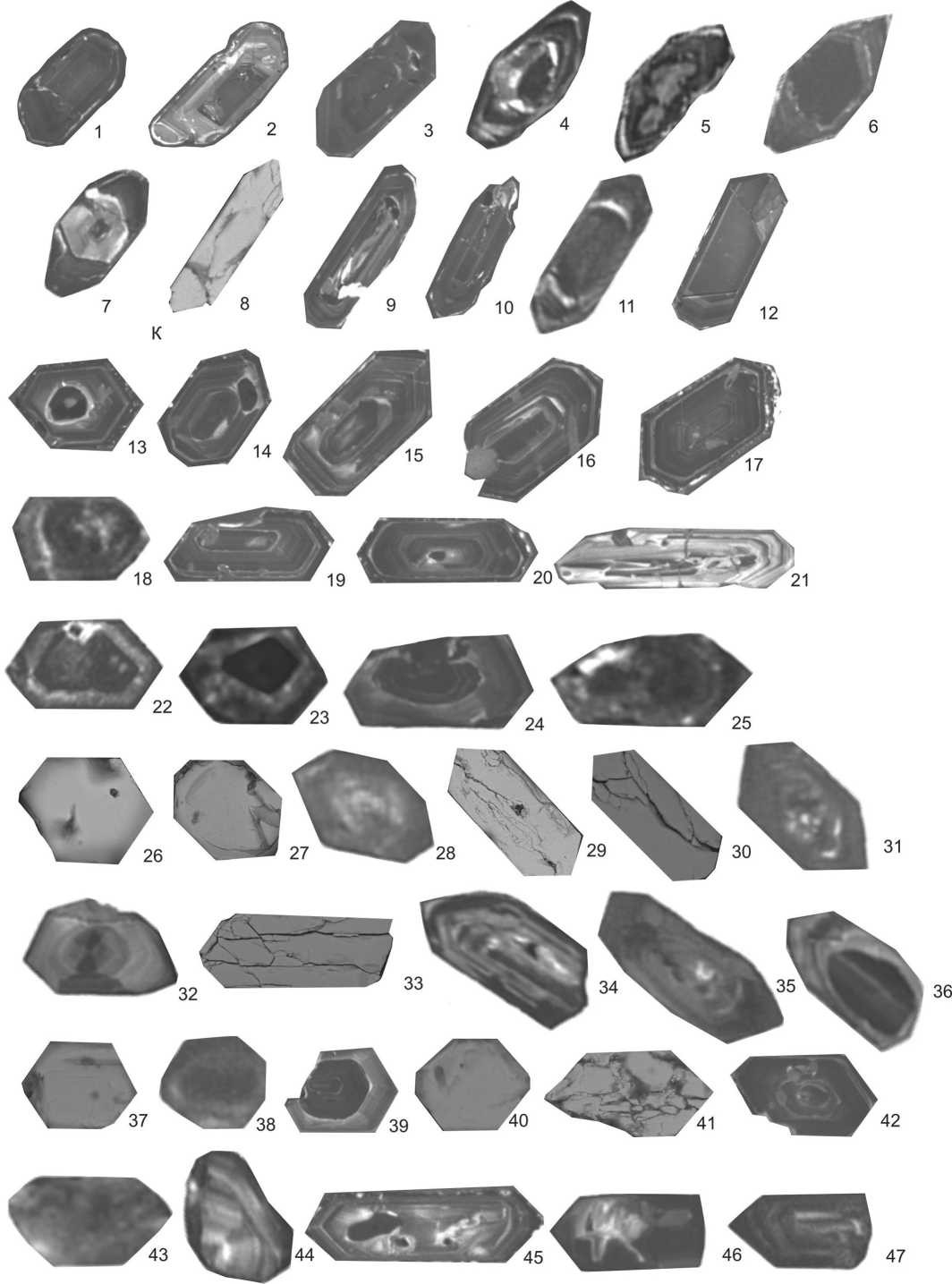

Гиацинтовый морфологический тип цирконов представлен полупрозрачными, реже прозрачными светлоокрашенными кристаллами дипирамидально-призматического или короткопризматического габитуса. Размер зерен 200—500 мкм, коэффициент удлинения 1.5—2.0. Облик кристаллов идиоморфный, обусловлен развитием граней (100), (111), (110), (131), (331). Соотношение площадей граней призм и дипирамид — 1:2. Поверхность граней гладкая, блестящая. Внутреннее строение кристаллов часто многозональное, зоны обычно повторяют контур кристалла, но часто отмечается смена граней с тупой дипирамиды на более острую и наоборот (рис. 2, 1—3 ). Среди включе- 7

ний отмечаются кварц и биотит. Содержание Hf, Y увеличивается от центра кристалла к краю, а Yb, U, Th, напротив, уменьшается (табл. 1).

Копьевидный морфологический тип цирконов образуют прозрачные бледно окрашенные кристаллы дипирамидально-призматического и призматиче-ски-дипирамидального габитуса. Они встречены только в николайшорских гранитах и не выявлены в породах других рассмотренных в данной статье гранитных массивов. Размер зерен 200—450 мкм, коэффициент удлинения 2—4. Облик кристаллов идиоморфный, об-условленый развитием граней (100), (110), (131), (311). Соотношение площадей граней призм и дипирамид — 2:3. Поверхность граней гладкая, блестящая. Внутреннее строение кристаллов часто многозональное. Расположение зон относительно друг друга может быть симметричным и несимметричным, отмечаются кристаллы с округлыми ядрами, а также ядрами, представленными неправильными сростками реликтового циркона (рис. 2, 4—7). В отдельных случаях можно наблюдать, как менялся облик кристалла от цирконового до дипирамидально-призматического — копьевидного (рис. 2, 6—7) . Встречаются включения апатита, кварца, слюды, реже монацита, ксенотима. Характерной особенностью цирконов этого типа в гранитах Николайшорского массива является часто встречаемое замутнение кристаллов. При этом замутненной может быть середина кристалла, в то время как краевые части остаются прозрачными, или, напротив, замутненными и полупрозрачными являются краевые части кристаллов, тогда как их центральные части остаются прозрачными. В копьевидных кристаллах в зависимости от развития призм или пирамид изменяется и распределение элементов-примесей внутри кристалла (табл. 1). При преобладающем развитии пирамиды количество элементов-примесей (Y, Yb, Th, U) уменьшается от центра кристалла к краю, за исключением Hf, содержание которого увеличивается от центра к краю. С увеличением развития призмы содержание элементов-примесей изменяется в противоположном направлении — Y, Hf, U увеличиваются от центра к краю, а Th, Yb уменьшаются, и, наконец, при еще большем развитии призмы количества Y, Yb, Th, Hf, U увеличиваются от центра к краю кристалла.

Торпедовидный морфологический тип составляют прозрачные бесцветные или бледно окрашенные, реже темно-коричневые цирконы призматического габитуса. Как уже было отмечено выше, комбинация острой и хорошо выраженной тупой дипирамиды придает «торпедовидный» облик кристаллу. Размер зерен 150—350 мкм, коэффициент удлинения 3—7. Облик кристаллов идиоморфный, обусловленый развитием граней (100), (110), (113), (311). В площадном отношении явно преобладают грани призматического пояса. Поверхность граней гладкая, блестящая. Отмечаются кристаллы с замутненными полупрозрачными участками. Внутреннее строение минерала часто многозональное. В отдельных кристаллах отмечаются округлые ядра, а также блоковое строение, связанное с нарастанием новообразованного циркона на ранее сформировавшиеся кристаллы этого минерала (рис. 2, 8—12 ). Характерной особенностью цирконов этого морфоти-па является часто наблюдаемая смена облика кристалла, обусловленная заменой грани (110) на (111). Зерна 8

циркона содержат твердые и газово-жидкие включения изометричной и вытянутой формы. Содержание U, Th в цирконах уменьшается от центра к краю кристалла, а Hf, Y, Yb увеличивается (табл. 1).

Детритовый морфотип встречается только в породах Николайшорского массива. Он представлен прозрачными розовыми и розовато-желтыми зернами округлой формы. Размер 150—200 мкм. Поверхность зерен равномерно шероховатая, наличие сколов и царапин указывает на механическую природу истирания. Внутреннее строение однородное.

Породы Кожимского гранитного массива характеризуются наличием трех морфологических типов цирконов: цирконового, торпедовидного и циртолитового, преобладающим из которых является цирконовый тип. Содержание его достигает 80 % от общего количества минерала в пробе, цирконы торпедовидного и циртолитового морфотипов составляют 5 и 15 % соответственно.

Цирконовый морфологический тип составляют прозрачные и полупрозрачные бледно окрашенные, реже темно-коричневые цирконы короткопризматического габитуса. Размер кристаллов 100—250 мкм, коэффициент удлинения 1.2—2. Облик, обусловленный развитием граней (100), (111), (110), идиоморфный или субидиоморфный. Соотношение относительных площадей призмы и дипирамиды показывает явное преобладание призматического пояса. Поверхность граней часто трещиноватая, при увеличении обнаруживается неравномерный рельеф. Внутреннее строение кристаллов, как правило, многозональное. Расположение зон относительно друг друга симметричное. В отдельных кристаллах отмечаются округлые ядра, и практически во всех кристаллах присутствуют регенерационные каймы (рис. 2, 13—17). Среди включений отмечаются кварц, эпидот, апатит. Включения расположены хаотично. Содержание Th и U уменьшается от центра кристалла к краю, Y, Yb, Hf увеличивается (табл. 2).

Торпедовидный морфологический тип образован прозрачными бесцветными или бледно окрашенными в желтовато-розоватые тона цирконами призматического габитуса. Размер кристаллов 100—450 мкм, коэффициент удлинения 3—5. Облик кристаллов, обусловленный развитием граней (100), (110), (113), идиоморфный. В площадном отношении явно преобладают грани призматического пояса. Поверхность граней часто трещиноватая. Внутреннее строение кристаллов многозональное. Расположение зон относительно друг друга, как правило, симметричное. Отмечаются ядра округлой и удлиненной формы (рис. 2, 18—21). Среди включений обнаружены кварц, эпидот, апатит, расположенные хаотично. Содержание Th, U уменьшается от центра кристалла к краю; Hf, Y, Yb увеличивается (табл. 2).

Циртолитовый морфологический тип представлен призматическими и длиннопризматическими кристаллами буровато-желтого или коричневого цвета, непрозрачными, слегка уплощенной формы. Такие цирконы встречены только в гранитах Кожимского массива. Размер кристаллов 150—650 мкм, коэффициент удлинения 3—5. Облик кристаллов, обусловленный развитием граней (100), (110), (113), (112), идиоморфный. Поверхность граней трещиноватая, рельеф неровный. Внутреннее строение кристаллов характеризуется наличием ядер округлой и удлиненной фор-

♦£♦$<#

**♦*♦

Таблица 1. Микрозондовые анализы цирконов из гранитов Николайшорского массива (выборка, мае. %) Table 1. Microprobe analyses of zircons from the granites of the Nikolaihsor massif (selection, mas. %)

|

Компоненты Components |

Морфологические типы / Morphological types |

|||||||||

|

гиацинтовый hyacinth |

копьевидный / spear-like |

торпедовидный torpedo-like |

||||||||

|

пирамида pyramid |

пирамида + призма pyramid + prism |

преобладает призма prism predominantly |

||||||||

|

центр center |

край edge |

центр center |

край edge |

центр center |

край edge |

центр center |

край edge |

центр center |

край edge |

|

|

Na2O |

0.03 |

0.03 |

0.02 |

0.03 |

0.01 |

0.02 |

0.04 |

0.08 |

0.07 |

0.03 |

|

Al2O3 |

0.13 |

0.06 |

0.08 |

0.21 |

0.37 |

0.06 |

0.26 |

0.25 |

0.36 |

0.05 |

|

SiO2 |

30.45 |

31.92 |

32.11 |

32.56 |

32.75 |

31.8 |

32.22 |

33.21 |

33.69 |

0.68 |

|

P 2 O 5 |

0.03 |

0.01 |

0.08 |

0.01 |

0.02 |

0.01 |

0.03 |

0.02 |

0.03 |

0.02 |

|

SO3 |

0.05 |

0.01 |

0.01 |

0 |

0.02 |

0 |

0.03 |

0.02 |

0.02 |

0.03 |

|

K2O |

0.04 |

0.03 |

0 |

0.03 |

0.01 |

0 |

0.02 |

0.03 |

0.03 |

0.04 |

|

Fe2O3 |

0.01 |

0.02 |

0.06 |

0.11 |

0.03 |

0.21 |

0.08 |

0.18 |

0.32 |

0.02 |

|

SeO2 |

0.05 |

0.04 |

0.03 |

0.02 |

0.02 |

0.04 |

0.01 |

0.03 |

0.01 |

0.01 |

|

Y 2 O 3 |

0.81 |

1.34 |

0.85 |

0.55 |

0.97 |

1.09 |

1.27 |

1.28 |

0.05 |

0.21 |

|

ZrO2 |

65.11 |

65.17 |

64.23 |

63.11 |

64.16 |

64.86 |

64.32 |

63.84 |

63.46 |

64.27 |

|

Ce2O3 |

0.27 |

0.09 |

0.07 |

0.31 |

0.26 |

0.08 |

0.18 |

0.09 |

0.21 |

0.29 |

|

Nd2O3 |

0.28 |

0.27 |

0.22 |

0.24 |

0.27 |

0.22 |

0.27 |

0.15 |

0.28 |

0.32 |

|

Sm2O3 |

0.18 |

0.21 |

0.11 |

0.18 |

0.18 |

0.15 |

0.19 |

0.02 |

0.19 |

0.25 |

|

Gd2O3 |

0.33 |

0.29 |

0.29 |

0.27 |

0.15 |

0.22 |

0.28 |

0.05 |

0.12 |

0.23 |

|

Dy 2 O 3 |

0.25 |

0.31 |

0.09 |

0.13 |

0.19 |

0.22 |

0.29 |

0.27 |

0.21 |

0.23 |

|

Er2O3 |

0.29 |

0.07 |

0.24 |

0.34 |

0.35 |

0.27 |

0.01 |

0.36 |

0.26 |

0.44 |

|

Yb2O3 |

0.32 |

0.03 |

0.32 |

0.29 |

0.34 |

0.32 |

0.22 |

0.33 |

0.21 |

0.39 |

|

HfO2 |

1.24 |

1.56 |

1.3 |

1.39 |

1.22 |

1.29 |

1.36 |

1.56 |

1.13 |

1.32 |

|

ThO2 |

0.64 |

0.3 |

0.32 |

0.23 |

0.23 |

0.14 |

0.12 |

0.58 |

0.01 |

0.12 |

|

UO3 |

0.07 |

0.03 |

0.21 |

0.12 |

0.03 |

0.36 |

0.08 |

0.32 |

0.32 |

0.13 |

Примечание. Среднее содержание рассчитано по 7 пробам.

Note. Average content is calculated on 7 sample.

Таблица. 2. Микрозондовые анализы цирконов из гранитов Кожимского массива (выборка, мас. %)

Table 2. Microprobe analyses of zircons from the granites of the Kozhim massif (selection, mas. %)

|

Компоненты Component |

Морфологические типы / Morphological types |

|||||

|

цирконовый / zircon |

торпедовидный / torpedo-like |

циртолитовый / cyrtolith |

||||

|

центр center |

край edge |

центр center |

край edge |

центр center |

край edge |

|

|

Na2O |

0.09 |

0.02 |

0.03 |

0.03 |

-0.21 |

0.03 |

|

Al2O3 |

0.01 |

0.03 |

0.08 |

0.12 |

0.12 |

0.14 |

|

SiO2 |

32.69 |

30.68 |

30.61 |

30.69 |

32.11 |

31.36 |

|

PO |

0.05 |

0.01 |

0.05 |

0.08 |

0.08 |

0.02 |

|

SO3 |

0.02 |

0.02 |

0.03 |

0.03 |

0.01 |

0.04 |

|

K2O |

0.03 |

0.04 |

0.02 |

0 |

0 |

0.03 |

|

Fe2O3 |

0.13 |

0.34 |

0.05 |

0.08 |

0.09 |

0.07 |

|

SeO2 |

0.01 |

0.01 |

0.02 |

0.01 |

0 |

0.01 |

|

Y 2 O 3 |

0.23 |

0.98 |

1.24 |

1.25 |

0.89 |

1.81 |

|

ZrO2 |

63.88 |

65.75 |

64.4 |

64.22 |

63.48 |

62.59 |

|

Ce2O3 |

0.18 |

0.21 |

0.02 |

0.09 |

0.02 |

0.31 |

|

Nd2O3 |

0.11 |

0.23 |

0.34 |

0.23 |

0.28 |

0.23 |

|

Sm2O3 |

0.07 |

0.18 |

0.21 |

0.19 |

0.21 |

0.18 |

|

Gd2O3 |

0.21 |

0.26 |

0.44 |

0.32 |

0.23 |

0.15 |

|

Dy 2 O 3 |

0.13 |

0.31 |

0.35 |

0.29 |

0.19 |

0.32 |

|

Er2O3 |

0.17 |

0.31 |

0.25 |

0.42 |

0.09 |

0.41 |

|

Yb2O3 |

0.14 |

0.38 |

0.42 |

0.34 |

0.25 |

0.48 |

|

HfO2 |

1.54 |

1.71 |

1.19 |

1.22 |

1.56 |

1.66 |

|

ThO2 |

0.33 |

0.2 |

0.57 |

0.51 |

0.47 |

0.23 |

|

uo3 |

0.24 |

0.08 |

0.46 |

0.31 |

0.15 |

0.36 |

Примечание. Среднее содержание рассчитано по 6 пробам.

Note. Average content is calculated on 6 sample.

мы, реже они имеют геометрические очертания (рис. 2, 22—25). Среди включений часто отмечаются торит, ураноторит, титанит, реже апатит и кварц. Циртолитовый циркон отличается от других морфотипов содержанием некоторых элементов. Он характеризуется минимальными значениями ZrO2 и повышенными концентрациями HfO2 и в краевой части Y 2 O 3 (табл. 2). В отдельных анализах цирконов этого типа, вероятно, за счет микровключений торита и ураноторита, содержание UO3 достигает 81.38 %, а ThO2 — 37.21%. Содержание Y, Yb, Hf, U увеличивается от центра кристалла к краю, Th уменьшается.

В гранитоидах Бадьяюского массива отмечаются цирконы цирконового, гиацинтового и торпедовидного типов. Преобладают цирконы первого морфологического типа, содержание которых может достигать 70 % от общего количества минерала в пробе. Цирконы гиацинтового и торпедовидного типов составляют 15 и 5 % соответственно.

Цирконовый морфологический тип составляют бесцветные или бледно-окрашенные разности короткопризматического габитуса. В незначительном количестве среди них отмечаются полупрозрачные кристаллы и кристаллы с более темной окраской того же габитуса. Размер кристаллов 50—200 мкм, коэффициент удлинения 1.2—2. Облик минерала, обусловленный развитием граней (100), (111), (110), (131), идиоморфный или субидиоморфный. Соотношение относительных площадей призмы и дипирамиды показывает явное преобладание призматического пояса. Поверхность граней под микроскопом обнаруживает неравномерный рельеф, трещиноватость. Внутреннее строение кристаллов характеризуется наличием ядер округлой и удлиненной формы, часто отмечается зональность, как правило симметричная (рис. 2, 26—28). Встречаются твердые и газово-жидкие включения, расположенные хаотично. Твердые включения представлены кварцем и апатитом. Содержание Th и U уменьшается от центра кристалла к краю, Y, Hf увеличивается (табл. 3). С появлением грани (001) в кристалле содержание U увеличивается от центра к краю.

Гиацинтовый морфологический тип состоит из полупрозрачных, реже прозрачных светлоокрашенных цирконов дипирамидально-призматического или короткопризматического габитуса. Размер кристаллов 200—500 мкм, коэффициент удлинения 1.5—3. Облик кристаллов, обусловленный развитием граней (100), (111), (110), (131),(331), идиоморфный. Соотношение площадей граней призм и дипирамид —1:2. Поверхность граней неровная, трещиноватая. Внутреннее строение кристаллов часто многозональное, зоны обычно повторяют контур кристалла. Часто отмечаются ядра округлой формы (рис. 2, 29—32 ). Среди включений отмечаются кварц и апатит. Содержание Y, Hf, а также часто Yb увеличивается от центра кристалла к краю, Th и U уменьшается (табл. 3).

Цирконы торпедовидного морфологического типа представлены прозрачными, реже полупрозрачными бесцветными или бледно окрашенными в желтовато-розоватые тона кристаллами призматического габитуса. Размер кристаллов 100—550 мкм, коэффициент удлинения 3—5. Облик кристаллов, обусловленный развитием граней (100), (110), (113), идиоморфный. В площадном отношении явно преобладают грани призматического пояса. Поверхность граней трещиноватая. Наблюдаются включения кварца, расположенные

Таблица 3. Микрозондовые анализы цирконов из гранитов Бадьяюского массива (выборка, мас. %) Table 3. Microprobe analyses of zircons from the granites of the Badyayusky massif (selection, mas. %)

|

Компоненты Components |

Морфологические типы / Morphological types |

|||||

|

цирконовый / zircon |

гиацинтовый / hyacinth |

торпедовидный / torpedo-like |

||||

|

центр center |

край edge |

центр center |

край edge |

центр center |

край edge |

|

|

Na2O |

0.03 |

0.05 |

0.03 |

-0.02 |

0.18 |

0.04 |

|

Al2O3 |

0.29 |

0.06 |

0.13 |

0.15 |

0.09 |

0.01 |

|

SiO2 |

31.66 |

29.55 |

31.89 |

32.15 |

32.58 |

32.09 |

|

P 2O5 |

0.01 |

0.01 |

0.02 |

0.01 |

0.03 |

0.07 |

|

SO3 |

0.09 |

0.01 |

0.18 |

0 |

0.01 |

0.03 |

|

K2O |

0.05 |

0.03 |

0.03 |

0.03 |

0 |

0.01 |

|

Fe2O3 |

0.22 |

0.07 |

0.11 |

0.11 |

0.01 |

0.03 |

|

SeO2 |

0.03 |

0.02 |

0.09 |

0.04 |

0 |

0.04 |

|

Y2O3 |

0.61 |

0.65 |

0.15 |

0.28 |

0.21 |

0.55 |

|

ZrO2 |

64.45 |

65.22 |

64.67 |

65.02 |

65.24 |

65.25 |

|

Ce2O3 |

0.15 |

0.15 |

0.41 |

0.05 |

0.21 |

0.02 |

|

Nd2O3 |

0.27 |

0.42 |

0.27 |

0.27 |

0.18 |

0.25 |

|

Sm2O3 |

0.19 |

0.24 |

0.19 |

0.18 |

0.08 |

0.18 |

|

Gd2O3 |

0.21 |

0.17 |

0.08 |

0.11 |

0.11 |

0.21 |

|

Dy 2 O 3 |

0.28 |

0.38 |

0.09 |

0.15 |

0.15 |

0.15 |

|

Er2O3 |

0.38 |

0.22 |

0.33 |

0.19 |

0.19 |

0.05 |

|

Yb2O3 |

0.25 |

0.44 |

0.31 |

0.16 |

0.32 |

0.18 |

|

HfO2 |

1.22 |

1.51 |

1.37 |

0.26 |

1.33 |

1.47 |

|

ThO2 |

0.21 |

0.15 |

0.22 |

0.18 |

0.28 |

0.38 |

Примечание. Среднее содержание рассчитано по 7 пробам.

Note. Average content is calculated on 7 sample.

хаотично. Внутреннее строение кристаллов многозональное. Расположение зон относительно друг друга как симметричное, так и несимметричное. Часто зональность имеет нечеткие очертания, отмечаются искаженные формы реликтового кристалла (рис. 2, 33— 36). Содержание Y, Hf, Th увеличивается от центра кристалла к краю, U и Yb уменьшается (табл. 3).

В гранитоидах Яротского массива , так же как и Бадьяюского, цирконы представлены цирконовым, гиацинтовым и торпедовидным морфотипами. Несколько отличаются количественные соотношения между отдельными морфотипами. Содержание первого и второго морфотипов цирконов в породах Яротского массива примерно одинаково, а в сумме достигает 95 % от общего количества этого минерала в породе. Количество цирконов торпедовидного морфологического типа — 5—10 %.

Цирконовый морфологический тип составляют светло-желтые и светло-розовые цирконы короткопризматического габитуса, как правило полупрозрачные, реже прозрачные. Размер кристаллов 50—200 мкм, коэффициент удлинения 1.2—2. Облик кристаллов, обусловленный развитием граней (100), (111), (110), (131), идиоморфный или субидиоморфный. Соотношение относительных площадей призмы и дипирамиды от 1 до 3. Поверхность граней под микроскопом обнаруживает неравномерный рельеф. Цирконы трещиноватые, часто наблюдаются твердые и газово-жидкие включения, расположенные хаотично. Внутреннее строение кристаллов характеризуется наличием ядер удлиненной или округлой формы, иногда отмечается зональность, обычно симметричная (рис. 2, 37—40). Твердые включения представлены кварцем, апатитом и эпидо том. Содержание U уменьшается от центра к краю кристалла, Y,Yb, Hf, Th — увеличивается (табл. 4). С появлением грани (001) в кристалле содержание U увеличивается от центра к краю, а Th, напротив, уменьшается.

Гиацинтовый морфологический тип представлен полупрозрачными, реже прозрачными светлоокрашенными цирконами дипирамидально-призматического или короткопризматического габитуса. Размер кристаллов 200—500 мкм, коэффициент удлинения 1.5—3. Облик кристаллов обусловлен развитием граней (100), (111), (110), (131), (331), идиоморфный. Соотношение площадей граней призм и дипирамид — 1:2. Поверхность граней неровная, трещиноватая. Внутреннее строение кристаллов обычно зональное. Расположение зон относительно друг друга симметричное. В отдельных случаях отмечаются ядра в виде реликтовых кристаллов (рис. 2, 41—44). Твердые включения представлены кварцем, апатитом и эпидотом. Содержание Y, Hf, U и часто Th увеличивается от центра кристалла к краю, Yb уменьшается (табл. 4).

Торпедовидный морфологический тип образуют прозрачные и полупрозрачные желтовато-розовые, розовые, реже бесцветные цирконы призматического габитуса. Размер кристаллов 100—500 мкм, коэффициент удлинения 3—5. Облик кристаллов, обусловленный развитием граней (100), (110), (111), идиоморфный (рис. 2, 45—47) . В площадном отношении преобладают грани призматического пояса. Поверхность граней трещиноватая. Внутреннее строение кристаллов характеризуется наличием ядер неправильной или округлой формы. Содержание Y, Hf, Th увеличивается от центра к краю кристалла, U,Yb уменьшается (табл. 4).

Таблица 4. Микрозондовые анализы цирконов из гранитов Яротского массива (выборка, мас. %) Table 4. Microprobe analyses of zircons from the granites of the Yarotsky massif (selection, mas. %)

|

Компоненты Components |

Морфологические типы / Morphological types |

|||||

|

цирконовый / zircon |

гиацинтовый / hyacinth |

торпедовидный / torpedo-like |

||||

|

центр center |

край edge |

центр center |

край edge |

центр center |

край edge |

|

|

Na2O |

0.01 |

0.07 |

-0.03 |

0.07 |

0.02 |

0.01 |

|

Al2O3 |

0.08 |

0.09 |

0.08 |

0.15 |

0.11 |

0.32 |

|

SiO2 |

33.02 |

33.89 |

32.81 |

32.2 |

31.99 |

33.85 |

|

P 2 O 5 |

0.03 |

0.03 |

0.01 |

0.02 |

0.03 |

0.02 |

|

SO3 |

0.04 |

0.01 |

0.02 |

0.02 |

0.02 |

0.01 |

|

K2O |

0.03 |

0.01 |

0.02 |

0.03 |

0.01 |

0.08 |

|

Fe2O3 |

0.15 |

0.16 |

0.23 |

0.23 |

0.09 |

0.09 |

|

SeO2 |

0.02 |

0.01 |

0.01 |

0.02 |

0.01 |

0.03 |

|

Y 2 O 3 |

0.78 |

0.86 |

0.8 |

0.82 |

0.17 |

0.31 |

|

ZrO2 |

64.45 |

63.26 |

64.75 |

64.23 |

65.08 |

63.85 |

|

Ce2O3 |

0.25 |

0.27 |

0.25 |

0.12 |

0.12 |

0.29 |

|

Nd2O3 |

0.18 |

0.24 |

0.23 |

0.21 |

0.22 |

0.25 |

|

Sm2O3 |

0.11 |

0.18 |

0.12 |

0.14 |

0.15 |

0.15 |

|

Gd2O3 |

0.11 |

0.07 |

0.09 |

0.23 |

0.29 |

0.22 |

|

Dy 2 O 3 |

0.32 |

0.21 |

0.07 |

0.29 |

0.27 |

0.16 |

|

Er2O3 |

0.22 |

0.08 |

0.15 |

0.13 |

0.33 |

0.05 |

|

Yb2O3 |

0.29 |

0.28 |

0.27 |

0.25 |

0.38 |

0.32 |

|

HfO2 |

1.33 |

1.65 |

1.19 |

1.56 |

1.25 |

1.63 |

|

ThO2 |

0.16 |

0.21 |

0.18 |

0.38 |

0.12 |

0.31 |

|

uo3 |

0.08 |

0.04 |

0.08 |

0.18 |

0.31 |

0.21 |

Примечание. Среднее содержание рассчитано по 7 пробам.

Note. Average content is calculated on 7 sample.

Обсуждение результатов

Приведенные выше данные показывают, что акцессорные цирконы из пород разных гранитоидных комплексов северной части Приполярного Урала, занимающих разную геологическую позицию и имеющих разный изотопный возраст, отличаются по набору морфотипов, их количественным соотношениям и геохимическим особенностям.

В гранитах Николайшорского массива установлено максимальное количество морфотипов цирконов — четыре: гиацинтовый, копьевидный, торпедовидный и детритовый. Гранитоиды Кожимского, Бадьяюского и Яротского массивов характеризуются наличием трех морфотипов цирконов, но если в гранитоидах Бадьяюского и Яротского массивов они схожи (цирконовый, гиацинтовый и торпедовидный морфотипы), то в породах Кожимского массива это цирконовый, торпедовидный и циртолитовый морфотипы.

Общим для гранитоидов всех массивов является один морфотип — торпедовидный. Копьевидный мор-фотип установлен только в породах Николайшорского гранитного массива. Здесь также встречаются детритовые цирконы, отсутствующие в гранитоидах других комлексов. Граниты Кожимского массива отличаются от других гранитоидов наличием циркона циртолито-вого морфотипа. Кроме того, в них в отличие от грани-тоидов Бадьяюского и Яротского массивов отсутствуют цирконы гиацинтового типа.

Наличие в породах Николайшорского массива копьевидных цирконов обусловлено глубинными условиями их становления, характеризующимися широким развитием пегматитов и мигматитовых ореолов. Отсутствие цирконов раннемагматической генерации (цирконового морфотипа) может быть связано с неоднократным проявлением процессов ремобилизации гранитов и, соответственно, регенерации ранее образованных акцессорных минералов. То, что циркон цирконового морфотипа ранее мог присутствовать в николайшорских гранитах, доказывается установленными фактами обрастания короткопризматических кристаллов цирконов (цирконового морфотипа) дипирамидально-призматическими — копьевидными (рис.2, 6—7).

Анализ распределения U в цирконах этого морфотипа показывает, что при преобладающем развитии пирамиды содержание U уменьшается от центра кристалла к краю, а по мере развития призмы, напротив, увеличивается. По мнению некоторых исследователей [11], обогащение краевых частей кристаллов цирконов U может объясняться влиянием последующих метаморфических преобразований пород, что вполне соответствует реальной ситуации. Гранитоиды, как и вмещающие породы, претерпели несколько этапов метаморфизма, в том числе в условиях средних—высоких температур.

В гранитах Кожимского массива отсутствуют цирконы копьевидного типа, что связано с малоглубинными условиями кристаллизации пород и отсутствием пегматитовой стадии. Присутствие практически во всех зернах цирконов, относящихся к цирконовому типу, регенерационных каемок (рис. 2, 13—17), вероятно, связано с ремобилизацией гранитов при наложенном метаморфизме и гранитогенезе во время становления сальнерского комплекса. Наличие в гранитах

Кожимского массива непрозрачных буровато-желтых и коричневых призматических цирконов слегка уплощенной формы, выделенных нами в циртолитовый морфотип, также является признаком метасоматической (или метаморфической) переработки пород [19]. Учитывая, что кожимские граниты, слагающие пластообразное тело в нижней части разреза пуйвинской свиты (RF2?), имеют «пуйвинский» возраст, они действительно были метаморфизованы совместно с вмещающими породами, что подтверждается петрографическими исследованиями. С метаморфическими преобразованиями гранитоидов этого массива может быть связано и распределение U в цирконах циртолитово-го морфотипа, содержание которого увеличивается от центра кристалла к краю, а также наличие в цирконах включений (скорее всего, новообразований) торита и ураноторита.

В гранитоидах Бадьяюского массива, как и описанного выше Кожимского, отсутствуют цирконы копьевидного типа, что также может быть связано с относительно малоглубинными условиями кристаллизации пород. Особенности распределения элементов-примесей в цирконах не находят однозначного объяснения. Содержание U в цирконовом и гиацинтовом морфо-типах уменьшается от центра кристалла к краю. В породах Яротского массива содержание U в цирконовом морфотипе уменьшается от центра кристалла к краю, а в гиацинтовом увеличивается. Интересная особенность в распределении U в цирконах первого морфологического типа как в гранитах Бадьяюсского, так и Яротского массивов: с появлением грани 001 (рис. 27, 38,40 ) содержание U уменьшается от центра кристалла к краю, а Th, наоборот, увеличивается. Вероятно, это связано с вторичными низкотемпературными процессами. Породы как Бадьяюского, так и Яротского массива катаклазированы и рассланцованы.

Общим для всех гранитоидов рассматриваемой территории является торпедовидный морфотип цирконов. Но по характеру распределения элементов-примесей различаются цирконы этого морфоти-па в породах Бадьяюсского и Яротского массивов от аналогичных цирконов в породах Николайшорского и Кожимского массивов. Более того, в породах и Николайшорского, и Кожимского массивов торпедовидные цирконы при близких геохимических характеристиках заметно различаются по содержанию Y. В породах Николайшорского массива они имеют наиболее низкие значения Y для этого морфотипа цирконов, в кожимских гранитах, напротив, наиболее высокие. То есть и торпедовидый морфотип, а точнее его геохимические особенности, могут также использоваться для корреляции и расчленения гранитов.

Заключение

Результаты изучения типоморфных особенностей цирконов из гранитов разных массивов северной части Приполярного Урала и данные генерационного анализа подтверждают представление о принадлежности пород к трем разным гранитоидным комплексам. Они отличаются между собой набором морфотипов цирконов, имеющих определенные генетические и генерационные признаки, а также распределением (в некоторых случаях содержанием) элементов-примесей. Схожесть цирконов из гранитов разных массивов, при- 13

надлежащих к одному и тому же комплексу — сальнер-скому (Бадьяюский и Яротский массивы), указывает на устойчивость типоморфных признаков этого минерала и возможность его применения для решения вопросов расчленения и корреляции магматических образований.

Судя по наличию копьевидного морфотипа цирконов, наиболее глубинными по условиям кристаллизации являются гранитоиды Николайшорского массива, что хорошо согласуется с геологическими данными. Гранитоиды этого массива изофациальны метаморфическим породам амфиболитовой фации умеренных давлений, которые образовались при Р = 6—9 кбар [12], что может соответствовать глубинам 20 км и более. Наименее глубинными по условиям кристаллизации являются граниты Кожимского массива, максимальная глубина становления которых определяется мощностью вмещающих его отложений пуйвинской свиты — около 1.5 км [15]. Но некоторые типоморфные особенности цирконов в гранитах упомянутого массива, например наличие регенерационных каемок на цирконах цирконового морфотипа, образование цирконов циртолитового морфотипа и распределение в них U, могут быть связаны с процессами средне- и низкотемпературного метаморфического преобразования гранитов вместе с вмещающими породами [12]. Эти процессы, судя по суммарной мощности средне-, верхне-рифейских отложений рассматриваемой территории, могли происходить на глубинах 4—6 км [15].

Тем не менее по целому ряду типоморфных особенностей (размерам зерен, степени прозрачности и окраске, характеру зональности, степени удлинения, наличию ядер и минеральных включений и др.) цирконы одного и того же морфотипа из гранитов разных комплексов мало отличаются друг от друга, хотя, несомненно, эти особенности связаны с физико-химическими условиями кристаллизации пород.

Расширение круга индикаторных признаков акцессорных цирконов для решения вопросов петрогенезиса, корреляции и других задач геологии гранитоид-ных комплексов Приполярного Урала является актуальной темой дальнейших исследований.

Список литературы Типоморфные признаки цирконов как критерий для расчленения и корреляции гранитоидов (на примере северной части Приполярного Урала)

- Андреичев В. Л. Геохронология гранитоидного магматизма Приполярного Урала // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. № 11. С. 7-12.

- Возраст цирконов из гранитов ядра Хобеизского гранито-гнейсового купола (Приполярный Урал) / Соболева А. А., Кузенков Н. А., Удоратина О. В. и др. // Происхождение магматических пород: Материалы международного (X Всероссийского) петрографического совещания. Апатиты: КолНЦ РАН, 2005. С. 236-238.

- Голдин Б. А., Калинин Е. П. Доордовикский магматизм севера Урала // Доордовикская история Урала. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. С. 3-30.

- Голдин Б. А., Калинин Е. П., Пучков В. Н. Магматические формации западного склона севера Урала и их минерагения. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1999. 214 с.

- Денисова Ю. В. Типоморфические и типохимические особенности акцессорных цирконов гранитоидов Приполярного Урала // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2014. № 5. С. 9-16.