Типовые ошибки IT-предпринимателей: системный анализ бизнес-трекинга (школа ФРИИ)

Автор: Тасщанов Р.Т.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 5 (123), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья обобщает результаты качественного контент-анализа учебнометодического курса бизнес-трекинга. Цель исследования – описать шесть наиболее распространённых на практике классов ошибок основателей IT-стартапов и показать, какими регламентированными инструментами трекер помогает командам минимизировать соответствующие риски. В этой статье рассматриваются следующие шесть классов ошибок: размытое видение и несбалансированный темп; отсутствие глубинного Customer Development; незакрытые insights в HADI-цикле; искажение юнит-экономики; смещение фокуса на «залив лидов» вместо расшивки узкого места; срыв трекшн-процесса и инфантильная коммуникация. Для каждого класса описаны регламентированные интервенции (SMART, чек-листы проблемных интервью, таблицы HADI, обратный расчёт LTV / CAC, пайплайн-анализ, публичная трекшн-карта), закреплённые в материалах курса. Полученная модель формирует практическую рамку самодиагностики команд и задаёт направления дальнейшей валидации эффективности трекшнподхода.

Бизнес-трекинг, трекшн-карта, Customer Development, HADI-цикл, юнит-экономика, IT-стартап, пайплайн-анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/170209255

IDR: 170209255 | DOI: 10.24412/2411-0450-2025-5-387-395

Текст научной статьи Типовые ошибки IT-предпринимателей: системный анализ бизнес-трекинга (школа ФРИИ)

В России практика бизнес-трекинга начала формироваться одновременно с появлением Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) в 2013 г. Именно тогда в составе ФРИИ был запущен акселератор, который за три месяца помогал стартапам проверить и подтвердить свою бизнес-модель, а фонду – отобрать проекты для следующих раундов инвестиций [6]. В академической плоскости молодость профессии отражает общемировую дискуссию о переходе от традиционной менторской поддержки к роль--модели evidence-based leancoach, ориентированной на эмпирическую проверку гипотез [2, 3]. Параллельно различные институты развития – корпоративные акселераторы, региональные технопарки и образовательные площадки – запустили собственные программы повышения квалификации трекеров, что привело к разнообразию подходов и инструментальных наборов. Подобное институциональное многообразие подчёркивает необходимость систематизации базовых понятий и практик, общих для всех школ.

В учебном модуле бизнес-трекинг определяется как трекшн-сопровождение – работа специалиста, который называется “трекер”, с командой стартапа. Трекер помогает стартапу достичь product-market fit, организуя регулярный цикл диагностики и фокусировки через трекшн-сессии и устраняя ключевые узкие места. Такой подход согласуется с логикой Lean Startup [4] и Customer Development [1].

Учебные материалы выделяют типичное завышение ожиданий – основатели прогнозируют конверсию на уровне 5%, тогда как отраслевой бенчмарк для аналогичных каналов редко превышает 1%. Специальные диагностические инструменты курса призваны проверять адекватность прогнозов по рынку, экономическим метрикам и исполнению командных задач, поскольку именно здесь зарождаются критические управленческие узкие места. Эти наблюдения согласуются с результатами систематического обзора стартапов по методологии Lean Startup, согласно которому более половины неудач объясняются неверными гипотезами основателей [2], а также с выводами о ключевой роли управляемых экспериментов при создании «зелёных» ICT-стартапов [3]. Следовательно, системное сопровождение, минимизирующее ошибки предпринимателя, является одной из важных предпосылок устойчивого роста стартапов.

Целью исследования является разработка концептуальной рамки на основании контент-анализа доступных методических материалов ФРИИ, которая:

-

a) обобщает основные управленческие ошибки IT-предпринимателей;

-

b) демонстрирует, какими инструментами трекер их устраняет (SMART-целеполагание, трекшн-карта, HADI-циклы, юнит-экономика и др.);

-

c) формирует целевой чек-лист для оперативной самооценки команд как дополнение к системному сопровождению трекером.

В дальнейшем в статье будет показано, как системный подход бизнес-трекинга, основанный на итерационной проверке гипотез и ценностно-ориентированной бизнес-модели, снижает риск критических ошибок на различных этапах развития IT-стартапов, что соотносится с концепцией «архитектуры ценности» [5].

Материалы и Методы

Исследование опирается на современную интерпретацию бережливых подходов к инновациям в стартап-среде. Под стартапом предполагается молодая организация в высокотехнологичном секторе, характеризующуюся высоким уровнем неопределённости и потенциалом быстрого масштабирования [3]. Базовым логическим каркасом служит методология Lean Startup, трактующая развитие продукта как непрерывный цикл build– measure–learn и настаивающая на ранней проверке гипотез о ценности с минимальными вложениями [4]. С ней сопрягается концепция Customer Development, разграничивающая поиск и эксплуатацию бизнес-модели – предприниматель формулирует «версию 0» модели, выводит из неё проверяемые допущения и системно фальсифицирует их через контакт с рынком [1, 7].

Последнюю декаду данные подходы всё чаще рассматриваются сквозь призму business-model thinking: бизнес-модель выступает когнитивной «линзой», позволяя предпринимателю быстро сворачивать сложность рынка до управляемого набора элементов «создание – доставка – извлечение ценности» [5]. Ghezzi [2] показывает, что именно в таком качестве бизнес-модель превращается в набор эвристик, сокращающих издержки решения предпринимательских задач. Дополнительное обоснование важности бережливых методик даёт Olek [3]: эмпирический обзор ИКТ-стартапов показывает, что применение Lean / Customer Development достоверно коррелирует с устойчивым ростом и повышением инновационной активностью проектов.

С учётом этой теоретической рамки практическая часть статьи использует за основу учебно-методические материалы Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). В них содержатся термины CustDev, HADI и юнит-экономики, чек-листы проблемных интервью и шаблоны трекшн-карт.

Для выявления типовых управленческих ошибок и сопоставления их с инструментами трекера применён качественный тематический анализ. Последовательно были выполнены следующие этапы:

-

1. Формирование корпуса – сбор всех текстовых и графических материалов курса.

-

2. Открытое кодирование – маркировка фрагментов, в которых описываются проблемы команд или методы работы трекера.

-

3. Аксиальное кодирование – группировка кодов в шесть категорий ошибок, соотносимых с этапами сопровождения стартапов.

-

4. Картирование инструментов – соотнесение каждого класса ошибок с регламентированными интервенциями: SMART / GROW-сессиями, чек-листами интервью, таблицами HADI, пересчётом LTV / CAC, пайплайн-анализом и публичными трекшн-картами.

Методологическая схема исследования объединяет:

-

– итеративный цикл проверки гипотез по Lean Startup и Customer Development;

-

– качественный тематический анализ для систематизации ошибок;

– сопоставление результатов с набором регламентированных приёмов трекера для формирования практического чек-листа самодиагностики.

Такой подход позволяет связать теоретические принципы бережливых методик с конкретными инструментами сопровождения и обеспечить воспроизводимость диагностики и коррекции управленческих барьеров в стартапах.

Результаты и Обсуждение

Настоящее исследование позволило выделить шесть групп управленческих ошибок, встречающихся у стартапов. Для каждой группы ниже представлены (а) типичная проблемная картина, фиксируемая в методических материалах; (б) инструментальная интервенция трекера, рекомендованная в этих же документах. Такой формат сохраняет полноту авторского материала и избегает привнесения внешних, непроверенных кейсов.

-

1. Размытое видение и некорректный темп

Первой ошибкой является то, что на ранней стадии многие основатели очарованы собственной технологией и формулируют задачу как абстрактное «стать Amazon’ом в сегменте X», не фиксируя измеримых рыночных ориентиров. Подобное состояние описывается как этап «горят глаза, нет решения» и относится к первой фазе диагностики продукта. Одновременно учебные материалы демонстрируют типичное завышение ожиданий: расчёт конверсии воронки на уровне 5%, тогда как эмпирический бенчмарк для сопоста- вимых каналов редко превышает 1%. В результате команда либо перескакивает через критические точки перехода – минимальные жизнеспособные вехи (MVP) и этапы принятия решений – распыляя усилия, либо буксует в неопределённости, не понимая, куда двигаться дальше.

В рамках курса предлагается двухэтапная процедура фокусировки «GROW → SMART». Сначала трекер проводит 30-минутную GROW-сессию, задавая вопросы по шагам Goal, Reality, Options, Will, чтобы сформулировать «сырую» цель. Затем её уточняют по SMART-критериям (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Такая связка позволяет зафиксировать измеримые ориентиры и разбить стратегические задачи на чёткие, достижимые вехи – однако на практике трекеры могут гибко адаптировать формат сессий и сам набор вопросов под конкретные условия команды.

С - цель

-

• Чего ты хочешь?

-

• Почему для тебя это важно?

-

• Как ты узнаешь, что достиг результата?

R - текущая ситуация

-

• Что уже сделал для достижения цели?

-

• Какие есть ресурсы для этого?

-

• С какими столкнулся ограничениями?

О - возможности

-

• Что еще можно сделать для достижения цели?

-

• Кто или что может помочь в этом?

-

• Какому из вариантов ты отдашь предпочтение?

W - намерение

-

• Каким будет твой первый шаг?

-

• Как ты будешь это делать?

-

• Нужно ли что-то узнать перед началом?

-

2. Отсутствие глубинного Customer Development

Рис. 1. Модель GROW

После валидации цели трекер переносит её в трекшн-карту (табл. 1): стратегическая цель разбивается на недельные результаты с фиксированными показателями прогресса. Такое декомпозиционное заземление устраняет эффект чрезмерного опережающего темпа и со- здаёт у команды краткосрочные вехи, достижение которых проверяется на еженедельных встречах (чек-лист Вопросы трекера – «Что планировалось?» → «Что сделано?» → «Какие барьеры?»).

Таблица 1. Структура трекшн-карты

|

Встреча Nº1 дата |

Встреча Nº2 дата |

Встреча Nº... дата |

|

|

Вовлеченность |

Оценка, как клиент активно «работает» между встречами 0 – не выходит на связь

|

||

|

План на период |

Список задач, которые запланированы сделать к следующей встрече. Связаны с «расшитием» текущего ограничения. Не заполняется для первой встречи. |

||

|

Результат за период |

Что удалось сделать из запланированных задач? Какой результат получен для каждой из задач? |

||

|

Причина расхождения |

Если сделано не то, что запланировано, или не в том объеме, что пошло не так? Не так поняты задачи? Всплыли сложности? Не было времени? и т.д. |

||

|

Узкое место |

В чем на данном этапе узкое место продукта? Где желаемое состояние расходится с текущим? Какие данные бизнес-модели не подтверждены? |

||

|

Как расшивать узкое место |

В чем стратегия работы до следующей встречи? Тезисно описание гипотезы и способа её проверки. Конкретные задачи записываются в «План на период» для следующей встречи |

||

|

Комментарий |

Что-то важно, что трекере хочет отметить для себя по итогам встречи |

Таким образом, комплекс «GROW → SMART → трекшн-карта» трансформирует неопределённое видение в управляемый недельный ритм, снижая риск стратегического расфокуса стартап-команды.

Второй широко распространённой ошибкой является поверхностный Customer Development, когда команды сводят изучение пользователей лишь к первичным разговорам и не развивают системный процесс проверки гипотез о боли. Для корректной валидации эксперты рекомендуют провести как минимум 20 проблемных интервью, пока в не менее чем 60% случаев не проявится устойчивый паттерн пользовательской боли. На практике же стартапы обычно ограничиваются 5-7 беседами или сразу приступают к созданию MVP на основе внутренних допущений.

Подобная подмена приводит к трем основным искажениям:

-

- Ошибочная сегментация. Команда строит гипотезу ценности вокруг самого высокого запроса, игнорируя частотность боли.

-

- Неверный приоритет функций. Формирование фич-листа происходит по принципу «что можно сделать быстро», а не «что снимет ключевую проблему», из-за чего часто реализуются технически сложные, но второстепенные функции.

-

- Искажение аналитики. Конверсия ранних посадочных страниц оказывается завышенной: рекламные сообщения адресованы нерепрезентативным болям и не отражают реального спроса целевой аудитории.

Для этого инструментальная реакция трекера должна включать три последовательных шага:

-

1. Интервью проводят по пятиэтапному чек-листу, который последовательно исследует:

– Контекст. Как и в каких условиях пользователь сталкивается с проблемой.

– Последствия. Какие негативные эффекты она вызывает.

– Текущие «костыли». Какие временные или неформальные способы пользователь применяет для обхода проблемы.

– Усилия решения. Сколько ресурсов (времени, денег, сил) он тратит на эти «костыли».

– Идеальный мир. Как бы пользователь хотел, чтобы запроблема была решена в наилучшем случае.

-

2. Таблица паттернов «Цитата – Боль – Частота». Из каждого интервью выписки с ключевыми фразами пользователей («цитата») кодируются в три колонки: формулировка боли и счётчик упоминаний. По ходу серии интервью в таблице растут счётчики для повторяющихся паттернов: визуальный залом по частоте сигнализирует о приближении насыщения данных.

-

3. Критерий насыщения. Тематическое насыщение (когда новые интервью всё реже дают принципиально новые паттерны) достигается после ~20 глубинных интервью, причём около 60 % респондентов повторяют одни и те же ключевые боли. Только после выполнения этого порога выявленная проблема переводится в гипотезу ценности.

-

3. Незакрытые insights в HADI-цикле

Все три инструмента тесно интегрируются в трекшн-карту: в колонку «Validated Problem Statement» вносится сформулированная и «зашаблонированная» по чек-листу боль; без отметки о достижении порога насыщения (60% совпадений при ≥ 20 интервью) трекер не даёт команде двигаться дальше по спринту.

При соблюдении указанного порога интервью и систематическом применении паттерн-матрицы в рамках курса приводится кейс «интернет-зоомагазин», где после 18 проблемных интервью и переформулировки ценностного предложения конверсия лендинга выросла с 0,8 % до 3,4 % за одну неделю спринта. Это демонстрирует, что глубокий Customer Development повышает релевантность рекламных креативов и посадочных материалов, снижая риск «мертвых» функций продукта и улучшая конверсию «заинтересованность → оплата». MVP в таких тестах может принимать любую форму минимального экспириен-са – от лендинга до Telegram-чата или демонстрационного видео – главное, чтобы он позволял быстро проверить сформулированные гипотезы. Алгоритм работы строго следует регламенту курса: ≥ 15 интервью → достижение 75 % совпадений паттернов боли → переформулировка ценностного предложения → проведение экспериментального теста.

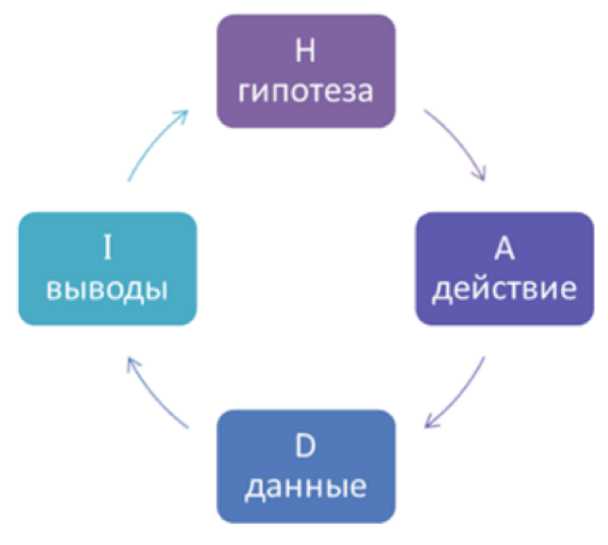

Однако даже при корректном сборе метрик стартап рискует остановиться в точке «данные без смысла», если не формализует ключевые выводы. Методический шаблон HADI подчёркивает, что квадрант Insights является обязательным переходом к следующей гипотезе; отсутствующий вывод эквивалентен не-проведённому эксперименту (рис. 2).

Типичный сбой выглядит так: команда фиксирует факт конверсия из регистрации в активацию = 12%, но не отвечает на вопрос «почему?» и не планируя следующие шаги. Трекер решает проблему четким регламентом:

-

- после заполнения блока Data сессия не завершается, пока ответственный не выпишет минимум два инсайта формата «мы узнали, что…»;

- каждый инсайт обязательно связан с планом доработки продукта или новой гипотезой, заносимым в столбец Action следующего цикла.

- инсайт проходит микроверификацию: команда задаёт к найденному наблюдению по цепочке пять уточняющих «почему?», чтобы убедиться, что оно касается корневой причины, а не поверхностного симптома.

-

4. Искажение юнит-экономики и прогнозов

Для зафиксированного вывода предусмотрены два обязательных поля: Insight Text и Impact / Next Step . Такой двойной формат одновременно описывает открытие и закрепляет действие, исключая «данные без смысла».

Рис. 2. Шаблон HADI-цикла с обязательным полем Insights

Типичная аналитическая ошибка на ранней стадии состоит из двух взаимосвязанных моментов. Во-первых, команды переоценивают коэффициенты конверсии – то есть, долю пользователей, которые совершают целевое действие (например, переходят от клика по рекламе к оплате). Так, многие рассчитывают этот показатель в 5 %, тогда как отраслевой медианный уровень для контекстной рекламы находится в диапазоне 0,7–1 %. Во-вторых, при расчёте показателей LTV (lifetime value – пожизненная ценность клиента) и CAC (customer acquisition cost – стоимость привлечения клиента) часто «выпадают» целые статьи затрат: бонусные программы, кросссубсидии на доставку, отток второй и последующих когорт пользователей, а также периодические дополнительные продажи (апсей-лы). Из-за этого LTV искусственно завышается, и модель выглядит готовой к масштабированию, хотя фактический денежный поток остаётся отрицательным. При этом надёжность прогноза зависит от объёма исходных данных – будь то сотни первых транзакций либо тысячи уже отлаженных продаж – поэтому важно прогонять такие расчёты хотя бы на первых нескольких сотнях записей, а затем обновлять их на более полном наборе.

Методическое вмешательство трекера строится на принципе reverse funnel calculation (пересчёт воронки «с конца»):

-

1. Фиксация целевой месячной выручки (например, 1 млн ₽).

-

2. Реверсивный расчёт воронки. Выполняется обратный проход через основные этапы:

-

- Выручка → число платёжных операций;

-

- Число платёжных операций → число активаций (подтверждённых регистраций);

-

- Число активаций → число регистраций;

-

- Число регистраций → число кликов (или запросов).

-

3. Стресс-тестирование экономической модели. Модель LTV (lifetime value) и CAC (customer acquisition cost) проверяется на устойчивость при изменении ключевых параметров. Например, варьируют коэффициент оттока (или частоту повторных покупок) на ± 20%, чтобы оценить чувствительность прогноза выручки к колебаниям удержания.

-

4. Коррекция масштаба и приоритизация спринта. При нехватке маржи спринт переносит фокус на повышение конверсии узких этапов или снижение переменных расходов;

-

5. Фокус на «заливе лидов» вместо «расшивки» узкого места

На каждом шаге вместо оптимистичных прогнозов используются либо фактически достигнутые конверсии, либо консервативные отраслевые ориентиры (медианные или нижние квартильные значения для сопоставимых бизнес-моделей).

закупка трафика останавливается до повторного пересчёта экономической модели.

Системный пересчёт «с конца» в сочетании с тестом устойчивости приводит к двум критически важным результатам:

- Реалистичный масштаб – объём лидов планируется исходя из подтверждённой маржи, а не из «желаемых» процентов.

- Приоритет внутренних улучшений – вместо покупки трафика команда инвестирует в повышение конверсии или удержания, что даёт экспоненциальное увеличение LTV без пропорционального роста CAC.

Таким образом, методика обратного расчёта и стресс-тестирования юнит-экономики сводит к минимуму риск масштабировать убыточную воронку и утверждает финансовую дисциплину как обязательный фильтр перед расширением рекламных бюджетов.

Финансовое и операционное планирование стартапов нередко искажается инерционным маркетингом: при падении доходов команда пытается компенсировать провал увеличением входящего трафика, не устраняя главную операционную задержку. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда большинство оплаченных заказов теряются на этапе онбординга из-за многошаговой установки оборудования, тогда как рекламный бюджет продолжает расти.

Для нейтрализации проблемы трекер применяет пайплайн-анализ в логике теории ограничений: «чинить систему, начиная с узкого места». Методический алгоритм включает:

-

1. построение диаграммы «выпуск / задержка» для всех стадий процесса;

-

2. выделение стадии с максимальной временной просадкой или денежным разрывом;

-

3. формулирование гипотезы расшивки и её проверка в одном спринте.

-

6. Срыв трекшн-процесса и инфантильная коммуникация

Трекер с командой анализирует фактические задержки по этапам пайплайна. К примеру, юридическое согласование договора в среднем занимало 10 дней. Вместо моделирования подобных случаев на бумаге трекер предлагает стандартизировать шаблон оферты, что позволяет сократить время согласования на 70% – с 10 до 3 дней. Такой пример демонстрирует, как приоритизация операци- онной оптимизации «узкого места» приносит ощутимый финансовый эффект и должна предшествовать дальнейшему наращиванию маркетинговых затрат.

Системное смещение внимания с привлечения на узел с максимальной задержкой обеспечивает краткосрочный прирост денежных потоков и подготавливает основу для масштабирования на финансово устойчивой модели.

Последняя группа ошибок связана с поведением команды в процессе сопровождения и проявляется симметрично в двух ситуациях:

- Пропуск ритма. Диагностическая матрица отмечает «низкую дисциплину» как барьер: встречи переносятся, трекшн-карта заполняется задним числом, план-факт подменяется ссылками на внешние обстоятельства.

- Позиция «ребёнка». В качестве примера приведена игра «да-но»: основатель просит эмоциональной оценки, спорит с фактами, переводит дискуссию в формат «вы меня не понимаете».

Чтобы удержать дисциплину и зрелую коммуникацию, необходимо фиксировать три процедуры:

-

1. Недельный регламент 60-минутной сессии. Неподвижный слот и последовательность вопросов «Что планировалось? → Что сделано? → Какие барьеры?».

-

2. Фрейм «взрослый – взрослый». Переход всех сторон к языку фактов и решений; исключение просьб «оцените / пожалейте».

-

3. Публичная трекшн-карта. Документ размещается в общем чате, каждая правка сохраняет штамп времени – это убирает «заднее» заполнение и добавляет групповую ответственность.

Таким образом жёсткое соблюдение регламента и перевод диалога в позицию «взрослый – взрослый» минимизируют риск срыва трекшн-цикла, поддерживая непрерывное движение команды к целевым метрикам.

По итогу контент-анализ учебнометодического корпуса позволил выявить шесть системных ошибок, критичных для ранней фазы развития IT-стартапа:

-

1. размытое видение и некорректный темп;

-

2. отсутствие глубинного Customer Development;

-

3. незакрытые insights в HADI-цикле;

-

4. искажение юнит-экономики и прогнозов;

-

5. фокус на «заливе лидов» вместо расшивки узкого места;

-

6. срыв трекшн-процесса и инфантильная коммуникация.

Для каждой ошибки предлагаются конкретные механизмы трекера, основанные на артефактах сопровождения – GROW- /

SMART-сессии, чек-листы интервью, шаблоны HADI и юнит-экономики, пайплайн-анализ и публичную трекшн-карту. Приведенные примеры демонстрируют, что применение этих инструментов приводит к измеримому улучшению. Тем самым показано, что системный трекшн-подход устраняет ключевые управленческие барьеры и создаёт условия для устойчивого масштабирования IT-стартапа.

Заключение

Проведённая систематизация показала, что управленческие ошибки раннего этапа стартапа концентрируются в шести взаимодополняющих зонах риска. Курс бизнес-трекинга предоставляет для каждой зоны конкретную связку инструментов:

-

- SMART / GROW-декомпозиция и

- трекшн-карта фокусируют размытое видение;

-

- скрипт проблемного интервью и порог «15 + респондентов / 75 % паттерна» гарантируют глубину Customer Development;

-

- обязательный блок Insights в HADI-таблицах закрывает «данные без смысла»;

-

- обратный расчёт воронки и стресс-тест LTV / CAC устраняют финансовые «галлю-

- цинации»;

-

- пайплайн-анализ переносит усилия с генерации трафика на узкое место процесса;

-

- недельный регламент и трекшн карта поддерживают дисциплину и коммуникацию «взрослый – взрослый».

Тем самым трекшн-подход выступает не набором разрозненных практик, а целостной методикой управленческого обучения команды: каждая итерация превращает ошибку в зафиксированный инсайт и заранее прописанное действие. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются (а) количественная валидация шести инструментальных связок на выборке стартапов с- / без-трекера, (б) адаптация чек-листов к B2B-проектам с длинным циклом сделки, (в) разработка автоматизированных дашбордов, интегрирующих карту трекшна с когортными метриками в реальном времени. Практическое же внедрение представленной модели может служить каркасом акселерационных программ и внутренних корпоративных инкубаторов, снижая затраты на путь к product-market fit.

Также важно отметить, что данное исследование базируется исключительно на анализе методических материалов одной образовательной программы (ФРИИ). В связи с этим его результаты могут быть специфичны для используемой в ней методологии и инструментов трекинга. Для повышения обобщаемости и проверки надёжности полученных выводов необходима дальнейшая валидация на примере материалов других трекерских школ и акселераторов, а также эмпирическое тестирование модели на кейсах стартапов, сопровождённых альтернативными трекерскими программами. Такое расширение выборки позволит оценить универсальность предложенной рамки и скорректировать её с учётом разнообразия практик и инструментов в области бизнес-трекинга.