Типы погребального обряда социальной элиты кочевников Самаро-Уральского региона в VI-V вв. до н. э

Автор: Мышкин Владимир Николаевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 1-1 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию погребальной обрядности социальной элиты кочевников Самаро-Уральского региона в VI-V вв. до н.э. Выделены типы обряда социальной элиты, рассмотрены особенности локализации и степень распространенности выделенных типов в данный период.

Ранний железный век, кочевники, погребальная обрядность, социальная элита, тип обряда, курган, погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/148201703

IDR: 148201703 | УДК: 902/903’15

Текст научной статьи Типы погребального обряда социальной элиты кочевников Самаро-Уральского региона в VI-V вв. до н. э

Необходимым и важным условием понимания многих аспектов истории кочевников, населявших в VI-V вв. до н.э. степи Самаро-Уральс-кого региона, является исследование социальной элиты этих племен. Культура этой социальной группы неоднократно становилась предметом специального изучения1.

В данной работе охарактеризованы типы погребального обряда представителей социальной элиты кочевников Самаро-Уральского региона VI-V вв. до н.э., элементы погребальной обрядности, составляющие «структурное ядро» этих типов, рассмотрены изменения в степени распространенности и особенностях локализации выделенных типов в данный период.

Под элитой понимается совокупность групп, принимающих стратегически важные решения, выполняющих основные значимые (властные и т.п.) функции в обществе, получающих большое количество материальных и нематериальных (престиж, уважение и т.п.) ценностей, обладающих необходимыми ресурсами для выполнения своих функций, объединенных сходными ценностными установками, стереотипами, нормами поведения, образом жизни, интересами2.

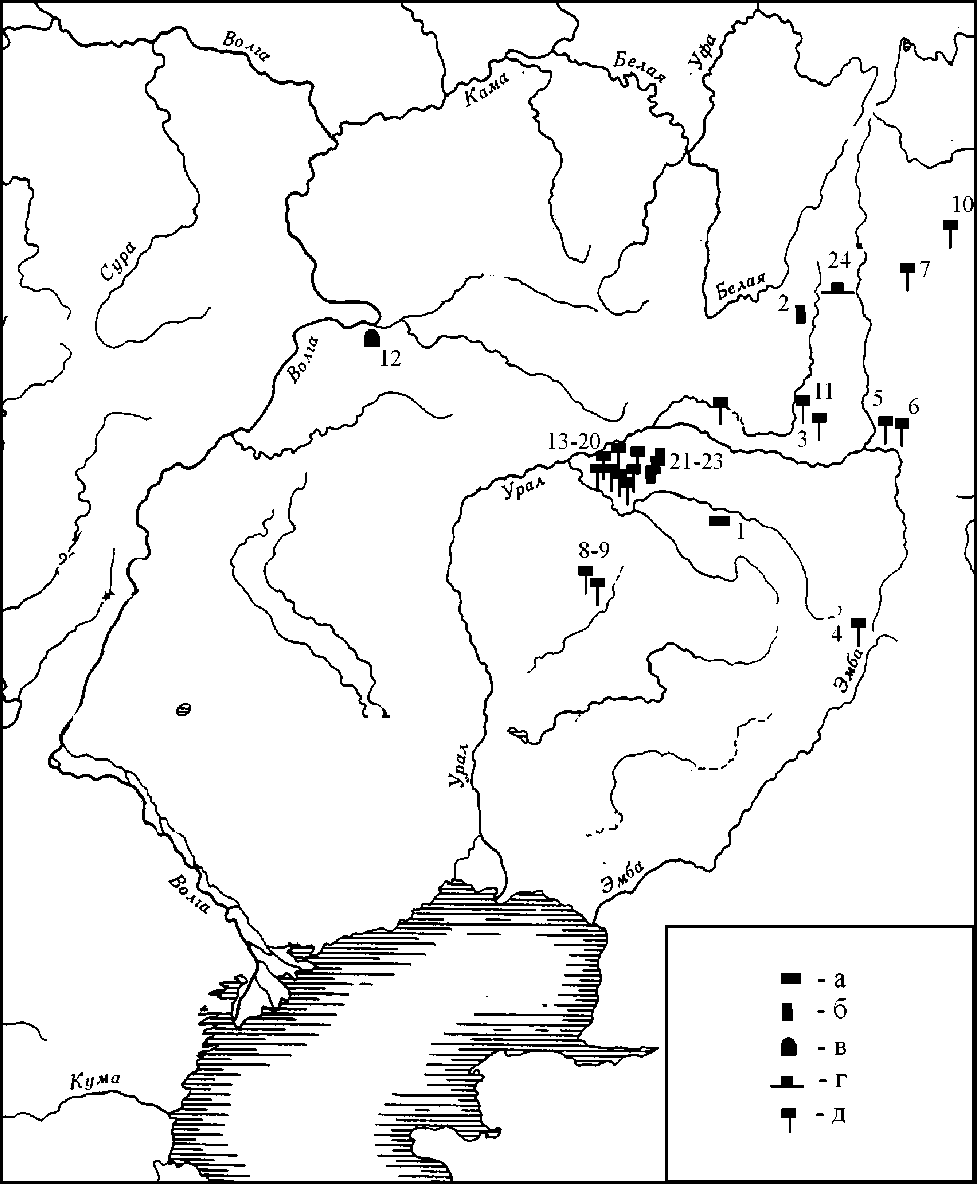

Рассматриваемые погребения датированы VIV вв. до н.э., а также рубежом V-IV вв. до н.э. или концом V-IV вв. до н.э. Величина выборки (n=50) представляется достаточной для того, чтобы использовать элементы статистической обработки данных и делать в результате вполне обоснованные выводы. Для определения связи признаков использовался коэффициент ассоциации Кэндал-ла-Юла3. Он вычисляется по формуле:

Q _ (АБ)х(аб)—(Аб)х(аБ) (АБ)х(аб)+(Аб)х(аБ)’ где «АБ» – все случаи сочетания двух данных

Мышкин Владимир Николаевич, кандидат исторических наук, заведующий археологической лабораторией.

признаков, «аб» – все случаи отсутствия данных признаков, «Аб» – все случаи наличия первого признака без второго, «Ба» – все случаи наличия второго признака без первого. При этом если Q равняется 0, то признаки полностью независимы друг от друга. Если Q равняется +1, то наблюдается полная положительная связь (наличие одного признака предполагает наличие второго). Если Q равняется -1, то между признаками полная отрицательная связь (присутствие одного из признаков исключает присутствие другого).

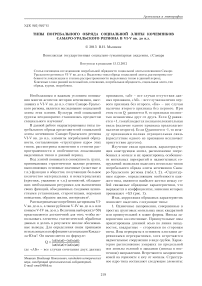

Изучение связи признаков, характеризующих конструкцию могил, расположение погребенных в могиле и их ориентировка, особенности могильных перекрытий и надмогильных сооружений позволили выделить несколько типов погребального обряда элиты кочевников Сама-ро-Уральского региона (табл.1, 2). «Структурным ядром», определяющим особенности каждого типа, являются наиболее жестко между собой связанные обрядовые характеристики, что выражается в коэффициентах, значения которых превышают +0,5 (рис. 1).

Итак, корреляция обрядовых характеристик позволяет выделить следующие типы:

1. Одиночные захоронения, совершенные в простых грунтовых могильных ямах квадратной или прямоугольной в плане формы. Иногда захоронения коллективные. Прямоугольные ямы ориентированы длинной осью по линии запад-восток, квадратные – сторонами по сторонам света. Ямы перекрыты в основном плоскими деревянными перекрытиями, хотя встречаются надмогильные сооружения в виде срубов. Характерно расположение умерших по продольной оси могилы головой в западном (иногда в восточном) направлении. Встречаются захоронения коней на горизонте к югу от могилы. Структурное ядро типа составляют следующие элементы:

Таблица 1. Взаимовстречаемость признаков погребального обряда социальной элиты кочевников Самаро-Уральского региона

|

Признак |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

|

|

Признак |

Кол-во |

5 |

18 |

11 |

24 |

11 |

17 |

13 |

6 |

10 |

11 |

17 |

9 |

16 |

|

1 |

26 |

3 |

15 |

5 |

9 |

9 |

4 |

9 |

3 |

3 |

5 |

13 |

3 |

8 |

|

2 |

15 |

2 |

3 |

5 |

11 |

1 |

10 |

3 |

2 |

5 |

2 |

4 |

3 |

6 |

|

3 |

9 |

1 |

4 |

1 |

3 |

1 |

1 |

2 |

4 |

2 |

2 |

|||

|

4 |

5 |

2 |

2 |

3 |

2 |

2 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|||

|

5 |

18 |

9 |

4 |

3 |

7 |

2 |

3 |

3 |

8 |

4 |

9 |

|||

|

6 |

11 |

6 |

1 |

4 |

2 |

1 |

1 |

2 |

4 |

3 |

||||

|

7 |

24 |

14 |

7 |

2 |

4 |

3 |

10 |

4 |

9 |

|||||

|

8 |

11 |

3 |

6 |

1 |

2 |

2 |

5 |

4 |

||||||

|

9 |

17 |

2 |

5 |

4 |

4 |

2 |

7 |

|||||||

|

10 |

13 |

1 |

2 |

3 |

7 |

4 |

||||||||

|

11 |

6 |

4 |

6 |

|||||||||||

|

12 |

10 |

3 |

6 |

|||||||||||

|

13 |

11 |

1 |

1 |

|||||||||||

|

14 |

17 |

1 |

6 |

|||||||||||

|

15 |

9 |

7 |

||||||||||||

|

16 |

16 |

Таблица 2. Коэффициенты взаимосвязи признаков погребального обряда социальной элиты кочевников Самаро-Уральского региона

|

Признак |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

|

|

Признак |

Кол-во |

5 |

18 |

11 |

24 |

11 |

17 |

13 |

6 |

10 |

11 |

17 |

9 |

16 |

|

1 |

26 |

0,26 |

0,88 |

-0,07 |

0,23 |

0,82 |

-0,7 |

0,66 |

-0,11 |

-0,58 |

-0,24 |

0,65 |

-0,51 |

0,03 |

|

2 |

15 |

0,19 |

-0,5 |

0,39 |

0,82 |

-0,8 |

0,65 |

-0,54 |

0,1 |

0,53 |

-0,36 |

-0,24 |

0,09 |

0,25 |

|

3 |

9 |

0,54 |

-0,3 |

0,57 |

-0,31 |

0,03 |

0,18 |

0,7 |

0,18 |

-0,29 |

||||

|

4 |

5 |

0 |

0,61 |

0,56 |

0,14 |

0,78 |

0,64 |

0,26 |

0,11 |

0,07 |

0,19 |

|||

|

5 |

18 |

-0,6 |

0 |

-0,7 |

0,17 |

0,09 |

0,16 |

0,26 |

0,43 |

0,21 |

0,56 |

|||

|

6 |

11 |

-0,1 |

0 |

0,52 |

-0,08 |

0,51 |

-0,25 |

0.38 |

0,21 |

-0,14 |

||||

|

7 |

24 |

0,61 |

-0,49 |

0,42 |

0,49 |

0,47 |

0,55 |

-0,09 |

-0,05 |

|||||

|

8 |

11 |

-0,4 |

0,89 |

-0,16 |

-0,33 |

-0,32 |

0,36 |

-0,35 |

||||||

|

9 |

17 |

0,36 |

0,52 |

0,18 |

-0,67 |

-0,68 |

0,3 |

|||||||

|

10 |

13 |

-0,12 |

-0,26 |

0,02 |

0,4 |

-0,5 |

||||||||

|

11 |

6 |

0,86 |

1 |

|||||||||||

|

12 |

10 |

0,11 |

0,36 |

|||||||||||

|

13 |

11 |

-0,52 |

-0,79 |

|||||||||||

|

14 |

17 |

-0,74 |

-0,04 |

|||||||||||

|

15 |

9 |

0,83 |

||||||||||||

|

16 |

16 |

|||||||||||||

Список признаков: 1 – простая яма, 2 – дромосная яма, 3 – захоронение на горизонте, 4 – меридиональная ориентировка ямы, 5 – широтная ориентировка ямы, 6 – ориентировка ямы стенками по сторонам света, 7 – коллективное захоронение, 8 – одиночное захоронение, 9 – южная ориентировка погребенных, 10 – западная ориентировка погребенных, 11 – мавзолей из сырцового кирпича, 12 – шатровая деревянная конструкция, 13 – деревянная конструкция в виде сруба, 14 – плоское деревянное перекрытие, 15 – сожжение надмогильной конструкции, 16 – глиняный вал.

простая грунтовая яма, одиночное захоронение, западная ориентировка погребенного, плоское деревянное перекрытие. К данному типу отнесены 17 погребений (34,7%) из числа исследованных комплексов4.

-

2. Коллективные и одиночные захоронения,

-

3. Захоронения в сооружениях из сырцовых кирпичей – «мавзолеях». Сооружения перекрывали деревянными радиально расходящимися плахами, которые упирались в глиняный вал. Вал имел проход. Мавзолеи сжигали. С какой-

- либо ориентировкой погребенных или типом могильной ямы устойчивая связь в настоящее время не зафиксирована. Встречена ориентировка погребенных как в южном, так и в западном направлениях. Захоронения совершались на уровне древней поверхности, простых ямах, могилах с дромосами. Структурное ядро типа составляют следующие элементы: сооружения из глиняных сырцовых кирпичей, сожжение сооружения, глиняный вал вокруг погребальной площадки (табл.2, рис.1). К этому типу отнесены 6 погребений, что составляет 12,2% от общего числа исследовавшихся погребальных комплексов6.

-

4. Захоронения на уровне поверхности либо на

совершенные в простых грунтовых могильных ямах квадратной или прямоугольной в плане формы. Прямоугольные ямы ориентированы длинной осью по линии север-юг, квадратные – сторонами или углами по сторонам света. Могилы перекрыты сложными полыми надмогиль-

Рис. 1. Граф сильных коэффициентов связи признаков погребального обряда социальной элиты кочевников Самаро-Уральского региона в VI-V вв. до н.э.

ными конструкциями в виде срубов, шатров и настилов из радиально расходящихся плах. Погребенные располагаются головами в южном направлении. Встречаются захоронения коней на горизонте к югу от могилы. Возможно, такие погребения являются результатом реализации смешанных традиций других типов обряда. В выборке данный тип представлен 5 погребениями (10,2%)5.

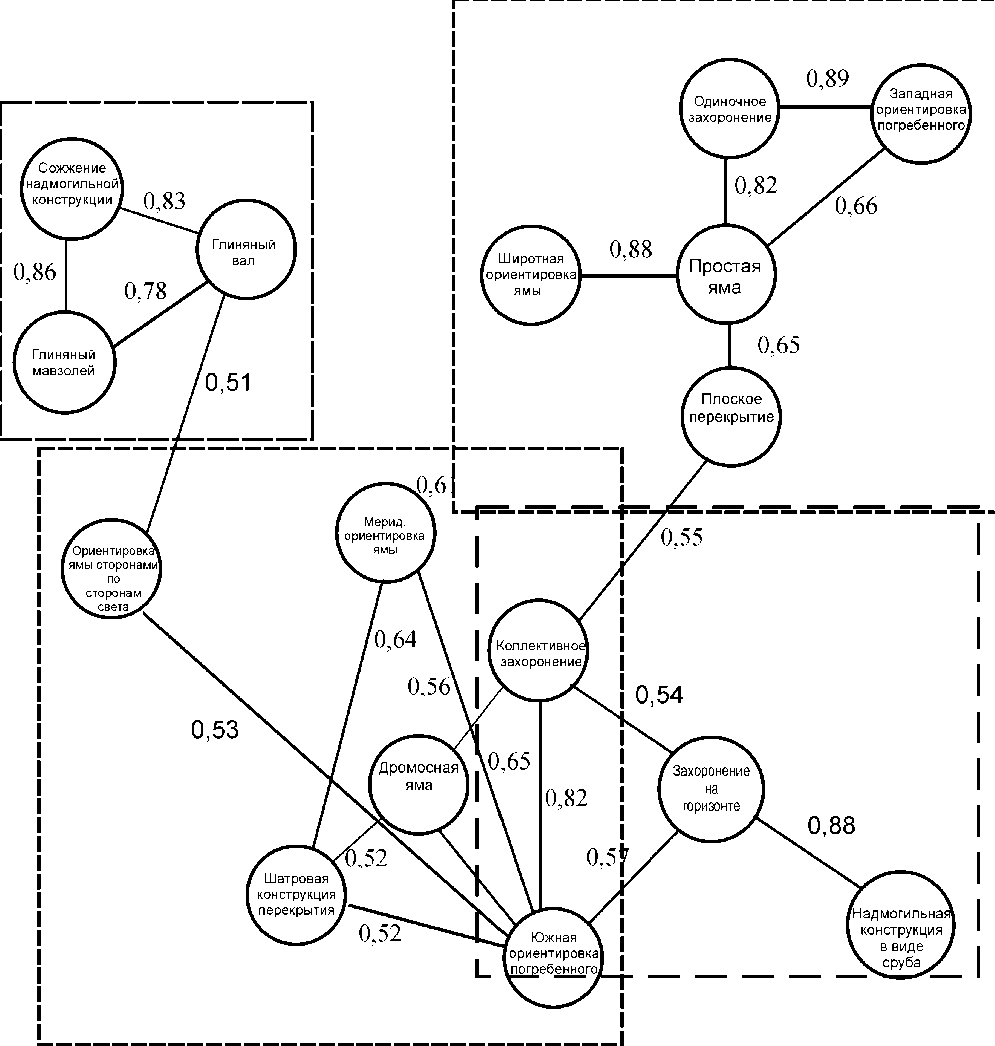

Рис. 2. Погребения VI-V вв. до н.э.

а – погребения первого типа; б – погребения второго типа; в – погребения третьего типа;

-

г – погребения четвертого типа; д – погребения пятого типа;

1 – Аландский III, курган 5; 2 – Бесова, курган 3; 3 – Покровка II, курган 1, погребение 2; 4 – Покровка II, курган 2; 5 – Пятимары I, курган 9, погребение 3; 6 – Тара-Бутак, курган 2, погребение 3; 7 – Три Мара, курган 3; 8 – Четыре Мара, курган 4; 9 – Чкаловский, курган 4, погребение 5; 10 – Лебедевка II, курган 8, погребение 1; 11 – Лебедевка II, курган 9; 12 – Пятимары I, курган 6, погребение 4; 13 – Пятимары I, курган 4, погребение 3; 14 – Новый Кумак, курган 6, погребение 1; 15 – Новый Кумак, курган 5, погребение 3; 16 – Лебедевка V, курган 27, погребение 2; 17 – Новый Кумак, курган 26, погребение 2; 18 – Ивановский III, курган 2; 19 – Сынтас I, курган 1, погребение 1; 20 – Лебедевка III, курган 1; 21 – Пятимары I, курган 8, погребение 1; 22 – Три Мара, курган 4, погребение 2; 23 – Илекшар I, курган 1, погребение 4; 24-26 – Кырык-Оба II, курганы 16-18; 27 – Лебедевка II, курган 6; 28 – Варна; 29 – Альмухаметовский, курган 8; 30 – Мечет-Сай, курган 2, погребение 2; 31-32 – Бесоба, курган 1,9; 33 – Тара-Бутак, курган 3; 34 – Сибайский II, курган 12; 35 – Ивановский III, курган 1; 36 – Обручевс-кий, курган 2, погребение 1; 37 – Климовский, большой курган

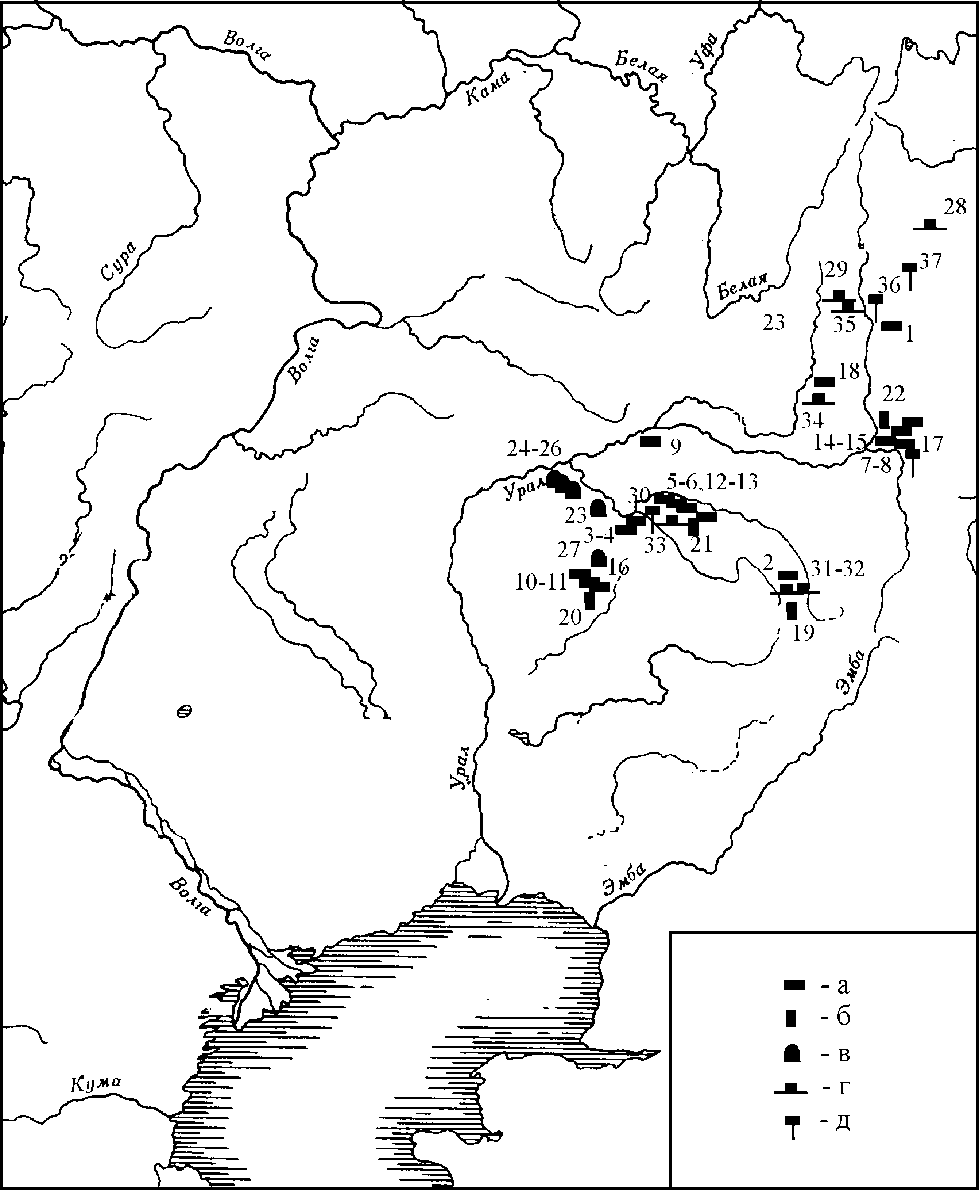

Рис. 3. Погребения конца V-IV вв. до н.э.:

а – погребения первого типа; б – погребения второго типа; в – погребения третьего типа;

-

г – погребения четвертого типа; д – погребения пятого типа;

-

1 – Ак-Булак, хутор «Веселый»; 2 – Тавлыкаевский IV, курган 4; 3 – Переволочанский, курган 3; 4 – Уркач I, курган 3; 5 – Новоорский I, курган 10, погребение 1; 6 – Ново-Кумакский, курган 1, погребение 3; 7 – Темир; 8 – Лебедевка V, курган 9, погребение 3; 9 – Лебедевка VII, курган 16, погребение 7; 10 – Березовский, курган 1; 11 – Ивановский I, курган 2, погребение 2; 12 – Березки I, курган 5; 13-20 – Филипповский I, курганы 1, 4, погребения 5, 11, 13, 15-16, 26, 28; 21-23 – Филипповский I, курган 4, погребения 2-4; 24 – Альмухаметовский, курган 14.

настилах в сложных надмогильных конструкциях, представляющих собой преимущественно четырехугольные или многоугольные срубы. Структурное ядро типа составляют следующие элементы: захоро- нение на уровне поверхности, коллективное захоронение, южная ориентировка погребенных, деревянная погребальная конструкция в виде сруба (табл. 2, рис. 1). К этому типу отнесены 8 погребений, или

-

1 6,3% от общего числа исследованных комплексов7.

5. Коллективные, реже одиночные захоронения, совершенные в могилах, имеющих вход-дромос. Могилы имеют различные перекрытия, но наибольшая связь фиксируется с конструкциями шатрового типа. Погребенные лежат параллельно друг другу и ориентированы головами в южном направлении, а также размещены вдоль стенок могилы или бессистемно и ориентированы в разных направлениях. Структурное ядро типа составляют следующие элементы: яма с входом-дромосом, коллективное захоронение, южная ориентировка погребенных, шатровая деревянная надмогильная конструкция (табл. 2, рис. 1). В выборке этот тип представлен 13 погребениями (26,6%)8.

Существование нескольких типов погребального обряда кочевнической элиты обусловлено, скорее всего, многокомпонентным этнокультурным составом племен Самаро-Уральско-го региона.

Время и территория наибольшего распространения выделенных типов обряда различаются. Традиция, структурным ядром которой являлось совершение одиночных захоронений в простых ямах, имеющих широтную ориентацию, плоские деревянные перекрытия, размещение умерших головой в западном направлении, судя по датам погребений9 преобладала в погребальной обрядности кочевников в конце VI-первой половине V в. до н.э. Погребения этого типа совершались в степях Самаро-Уральского региона повсеместно (рис.2). К рубежу V-IV вв. до н.э. эта традиция потеряла свое значение и перестала быть широко распространенной (рис. 3).

В конце VI в. до н.э. у кочевников появился тип обряда, представленный коллективными захоронениями в ямах, имеющих вход-дромос и деревянное шатровое надмогильное сооружение, с ориентировкой умерших в южном направлении. Для периода, укладывающегося в рамки конца VI-первой половины V вв. до н.э., число погребений, связанных с этой традицией невелико. Выявлены они в основном в восточных районах южноуральских степей (рис.2). Во второй половине или конце V-IV в. до н.э. количество таких погребений значительно возросло10, они в большом количестве встречаются как в верховьях, так и в степях среднего и нижнего течения р.Урал (рис. 3).

Третьими по степени распространенности являются погребения на уровне поверхности в полых деревянных конструкциях. Традиция совершения таких погребений имела довольно широкое распространение в конце VI-V вв. до н.э., в основном в восточных районах южноуральских степей. К рубежу V-IV вв. до н.э. значение этой традиции уменьшилось и впоследствии её существование прекратилось (рис. 2, 3)11.

Известные в настоящее время погребальные комплексы, связанные с традицией погребения в глиняных наземных сооружениях, располагаются в Самарском Заволжье (в низовьях р.Самары) и на левобережье в низовьях р.Илек (рис.2, 3). Период, когда эти курганы возводились кочевниками в степях Самаро-Уральского региона, приходится на конец VI-начало IV в. до н.э.12

В конце VI-V до н.э. у элиты кочевников Са-маро-Уральского региона появились нормы захоронения в простых грунтовых ямах, в которых погребенные лежат головой в южном направлении (рис.2, 3)13. Этот тип погребений получил широкое распространение уже в IV в. до н.э.14

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, региональный конкурс «Волжские земли в истории и культуре России» 2012 г.

Список литературы Типы погребального обряда социальной элиты кочевников Самаро-Уральского региона в VI-V вв. до н. э

- Граков Б.Н. Пережитки матриархата у сарматов//ВДИ. №3. 1947;

- Смирнов К.Ф. Богатые захоронения и некоторые вопросы социальной жизни кочевников Южного Приуралья в скифское время//Материалы по хозяйству и общественному строю племен Южного Урала. Уфа, 1981;

- Таиров А.Д., Гаврилюк А.Г. К вопросу о формировании раннесарматской (прохоровской) культуры//Проблемы археологии Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 1988;

- Гуцалов С.Ю. Погребальные памятники кочевой элиты Южного Приуралья середины I тыс. до н.э.//Археология, этнография и антропология Евразии. Магнитогорск. №2. 2007;

- Гуцалов С.Ю. Материалы раскопок курганов могильника Лебедевка II в 2002 г.//Ранние кочевники Волго-Уральского региона: материалы междунар. науч. конф. «Ранние кочевники Южного Приуралья в свете новейших археологических открытий». Оренбург, 21-25 апреля 2008 г. Оренбург, 2008;

- Гуцалов С.Ю. Погребения скифской эпохи могильников Лебедевка II-III//Нижневолжский археологический вестник. Вып.10. 2009;

- Гуцалов С.Ю. Погребение знатного кочевника скифского времени в урочище Илекшар (Южное Приуралье)//РА. №3. 2009.

- Гаман-Голутвина О.В. Политическая элита: определение основных понятий//Полис. №3. 2000;

- Наронская А.Г. Методологические аспекты изучения феномена элиты//Известия Уральского государственного университета. Екатеринбург. №3 (69). 2009. С.31.

- Кэндалл М. Юл Дж. Теория статистики. М.: Наука, 1976.

- Мошкова М.Г. Савроматские памятники северо-восточного Оренбуржья//Памятники Южного Приуралья и Западной Сибири сарматского времени. МИА. №153. М., 1972. С.68;

- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Погребение жрицы, обнаруженное в Актюбинской области//КСИА. №154. 1978. С.69-70;

- Ведер Дж., Егоров В., Дэвис-Кимболл Дж., Моргунова Н., Трунаева Т., Яблонский Л. Раскопки могильников Покровка 2 и Покровка 8 в 1992 году//Курганы левобережного Илека. М., 1993. С.18-25;

- Моргунова Н.Л., Трунаева Т.Н. Раскопки кургана 2 могильника Покровка 2 в 1991 году//Курганы левобережного Илека. М., 1993. С.15-17;

- Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. М., 1975. С.22, 26, 28, 36, 37, 41, 42;

- Смирнов К.Ф. Богатые захоронения и некоторые вопросы социальной жизни кочевников Южного Приуралья в скифское время//Материалы по хозяйству и общественному строю племен Южного Урала. Уфа, 1981. С.76, 78;

- Гуцалов С.Ю. Погребения скифской эпохи могильников Лебедевка II-III//Нижневолжский археологический вестник. Вып.10. 2009. С.310-312;

- Мошкова М.Г. Ново-Кумакский курганный могильник близ г.Орска//Памятники скифо-сарматской культуры. МИА. №115. М., 1962. С.210, 223-226;

- Смирнов К.Ф. Орские курганы ранних кочевников//Исследования по археологии Южного Урала. Уфа, 1977. С.12;

- Железчиков Б.Ф., Клепиков В.М., Сергацков И.В. Древности Лебедевки (VI-II вв. до н.э.). М., 2006. С.37;

- Смирнов К.Ф. Савроматы. М., 1964. Рис.38. С.58;

- Пшеничнюк А.Х. Культура ранних кочевников Южного Урала. М., 1983. С.38, рис.10, табл.XXVIII, 7.

- О датах погребений см.: Гаврилюк А.Г., Таиров А.Д. Курганы у села Обручевка в Южном Зауралье//Кочевники урало-казахстанских степей. Екатеринбург, 1993. С.65;

- Таиров А.Д. Периодизация памятников ранних кочевников Южного Зауралья 7-2 вв. до н.э.//Сарматские культуры Евразии: проблемы региональной хронологии. Доклады к 5 международной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории». Краснодар, 2004. С.3, рис.3;

- Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. М., 1975. С.90;

- Пшеничнюк А.Х. Культура ранних кочевников Южного Урала. М., 1983. Табл.XLVII, 1;

- Смирнов К.Ф., Савроматы. М., 1964. С.159;

- Смирнов К.Ф. Орские курганы ранних кочевников//Исследования по археологии Южного Урала. Уфа, 1977. С.42;

- Смирнов К.Ф. Орские курганы ранних кочевников//Исследования по археологии Южного Урала. Уфа, 1977. Табл.7, 14;

- Смирнов К.Ф. Дромосные могилы ранних кочевников Южного Приуралья и вопрос о происхождении сарматских катакомб//Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы. М., 1978. С.61;

- Савельева Т.Н., Смирнов К.Ф. Ближневосточные древности на Южном Урале//ВДИ. №3. 1972. С.110, 115-116;

- Зданович Г.Б., Хабдулина М.К. Курган Темир//Ранний железный век и средневековье Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1986. С.62, 63;

- Таиров А.Д. Ранний железный век//Древняя история Южного Зауралья. Челябинск, 2000. Табл.56-58;

- Железчиков Б.Ф., Клепиков В.М., Сергацков И.В. Древности Лебедевки (VI-II вв. до н.э.). М., 2006. С.37-38;

- Мошкова М.Г., Железчиков Б.Ф., Кригер В.А. Отчет об археологических раскопках в Уральской области в 1979 г.//Архив Уральского областного музея краеведения. №4459/49. 1980. С.67;

- Хабдулина М.К., Малютина Т.С. Погребальный комплекс V-IV вв. до н.э. из Челябинской области//КСИА. Вып.170. 1982. С.79;

- Пшеничнюк А.Х. Культура ранних кочевников Южного Урала. М., 1983. С.35-36, рис.9.

- О датах погребений см.: Таиров А.Д., Боталов С.Г. Курган у с.Варна//Проблемы археологии Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 1988. С.107;

- Пшеничнюк А.Х. Культура ранних кочевников Южного Урала. М., 1983. Табл.XXXIII, XXXVII, XLIII, 1-11, 34-35, XXVIII, 4-5, 11. С.37-38;

- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Материалы раскопок могильника Бесоба//Археологические исследования в Отраре. Алма-Ата, 1977. С.113;

- Кадырбаев М.К. Курганные некрополи верховьев р.Илек//Древности Евразии в скифо-сарматское время. М.: Наука. 1984. С.91;

- Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. М., 1975. С.42-44.

- Мышкин В.Н. Курганы с глиняными «мавзолеями» кочевников Самаро-Уральского региона скифского времени. В печати.

- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Захоронение воинов савроматского времени на левобережье р.Илек//Прошлое Казахстана по археологическим источникам. Алма-Ата, 1976. С.103;

- Гуцалов С.Ю. Материалы раскопок курганов могильника Лебедевка II в 2002 г.//Ранние кочевники Волго-Уральского региона: материалы междунар. науч. конф. «Ранние кочевники Южного Приуралья в свете новейших археологических открытий». Оренбург, 21-25 апреля 2008 г. Оренбург, 2008. С.39-45;

- Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. М., 1975. С.35;

- Смирнов К.Ф. Богатые захоронения и некоторые вопросы социальной жизни кочевников Южного Приуралья в скифское время//Материалы по хозяйству и общественному строю племен Южного Урала. Уфа, 1981. С.81-82;

- Пшеничнюк А.Х. Культура ранних кочевников Южного Урала. М., 1983. Табл.LIV, 19.

- Железчиков Б.Ф. Анализ сарматских погребальных памятников//Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Выпуск II: Раннесарматская культура (IV-I вв. до н.э.). М., 1997. С.81-83.