Типы текстур глинистых пород красноцветной терригенной формации и их влияние на прочностные свойства

Автор: Гайнанов Ш.Х., Трусова А.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 2 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа текстурных особенностей глинистых пород пермской красноцветной терригенной формации выделены основные типы текстур и выявлено их влияние на прочностные свойства. Систематизация полученных данных позволяет объяснить природу прочности исследуемых пород и использовать ее как основу для их инженерно-геологической классификации.

Красноцветная терригенная формация, природа прочности, текстура глинистых пород, водопрочность

Короткий адрес: https://sciup.org/147245072

IDR: 147245072 | УДК: 552.523 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.2.123

Текст научной статьи Типы текстур глинистых пород красноцветной терригенной формации и их влияние на прочностные свойства

Особенности глинистых пород пермской красноцветной формации

Большая часть разреза пермских красноцветных пород (до 32 ‒ 40%) слагается глинами. Они имеют довольно яркую окраску, преимущественно красновато-коричневую, красновато-бурую и коричневую с отдельными вишнево-красными, зеленовато-бурыми и серыми прослоями. Пестрота окраски часто усиливается наличием пятен и прожилков табачного, розоватого и голубовато-серого цвета. Окраска глин определяется содержанием в них соединений железа и органики. Несмотря на интенсивность красноватого оттенка, свойственного большинству глин, количество железа в них не превышает обычного содержания его в породах, но оно не редуцировано из-за ничтожно низкого содержания в глинах органического вещества.

Минералогический состав глин однообразен ‒ глинистая фракция характеризуется преобладанием гидрослюд с небольшим количеством монтмориллонита и редкими обломками кристаллов каолинита. Среди верхнепермских пород большое распространение имеют карбонатные глины. По содержанию карбонатного материала И.Г. Кривошеева разделила их на слабокарбонатные, почти не вскипающие в соляной кислоте; с содержанием карбонатов от 1 до 6%; карбонатные (6 ‒ 10%), вскипающие в соляной кислоте, и сильно карбонатные, бурно вскипающие в соляной кислоте с содержанием карбонатов 10-15% (Кривошеева, 1966).

В отдельных прослоях карбонатность глин резко возрастает, часто по простиранию они переходят в мергели. Большинство красноцветных глин имеет значительную примесь обломочного материала алевролитовой фракции, содержание которого колеблется от 10 до 40%. Примесь отдельных песчаных зерен обычно не велика. Прослои тонких глин с содержанием алевролитового материала до 5% встречаются редко. Мощность их не пре-

вышает 1 м. Обычно обломочный материал распределен в породе неравномерно, гнездами и прослойками. Размер обломочных зерен меняется от 0,008 до 0,12 мм, как правило, обломки плохо сортированы. Преобладает угловатая форма обломков. Среди зерен встречаются в основном кварц, кремень, реже полевой шпат, эффузивы, слюды, единичные зерна эпидота, циркона, сфена, граната, кальцита. Из аутигенных минералов в глинах преобладают гидрогетит, лейкоксен, опал, халцедон, кварц, пирит, кальцит, доломит. В тонких карбонатных глинах отмечается наличие небольшого количества обломков и раковинок остракод. Как в карбонатных, так и в некарбонатных разностях, часто встречаются конкреции микрозернистого глинистого известняка округлой или неправильной формы размером до 0,1 м. Конкреции либо беспорядочно рассеяны в породе, либо образуют невыдержанные по простиранию горизонты, но всегда приурочены к одному слою и не переходят в соседние.

Глины обычно неслоисты или имеют неясную горизонтальную слоистость. В последнем случае она выражена изменением окраски, но чаще тонкими линзочками или слабоволнистыми прослоями алевролитового материала. В шлифах глины имеют сгустко-вую, слоистую и беспорядочную текстуру. Сгустковая текстура обычно обусловлена неравномерным распределением глинистого материала внутри тонких глин, глинистого и алевролитового материала внутри алеврити-стых глин, глинистого и карбонатного материала в известковистых глинах. Сгустковая текстура является причиной неравномерного ожелезнения в породе, чаще в большей степени приуроченного к сгусткам материала либо к трещинам в породе вдоль границ сгустков.

Слоистая текстура глин также обычно обусловлена распределением алевролитовых зерен в породе гнездами и прослойками, реже ориентировкой вытянутых зерен в одном направлении параллельно плоскостям напластования.

Встречаются горизонтально-слоистые и волнисто-слоистые разности глин. Беспорядочной текстурой чаще обладают тонкие неизвестковистые глины. Все глины верхнетатарского возраста по составу и текстурным признакам З.А. Кривошеева подразделяет на несколько видов. Наиболее распространенными являются алевритистые некарбонатные, реже слабокарбонатные, с содержанием СаСОз 5 - 6%, окрашенные в красно-коричневые, коричневые и серовато-коричневые тона. При выветривании глин этого вида образуется щебенка неправильной формы с ровными гранями размером 2 - 4 см. Трещинки выветривания в породе обычно начинают развиваться вдоль поверхности напластования по контактам алевритовых слойков и под различными углами к ней (Кривошеева, 1966).

Другой часто встречающийся вид глин объединяет преимущественно карбонатные (СаСОз 6 - 10%), алевритистые глины с содержанием обломочных частиц до 30%. Окраска этих глин наиболее разнообразная: коричневая, красно-коричневая, темно- и розовато -коричневая. Характерными признаками этих глин являются скорлуповатая щебенка, образующаяся в верхнем горизонте зоны выветривания, и оскольчатый характер излома.

К третьему виду относятся ваппы, имеющие коричневатые и красно-коричневые тона. Обычно они тонкие, чаще некарбонатные, либо с содержанием карбонатного материала 3 -4%. В отдельных разновидностях его содержание достигает 5-10%. Эти глины в верхней части зоны выветривания дают щебенку с раковистым изломом размером 4 - 7 см (Золотарев, 1970).

Последний из наиболее распространенных среди верхнепермских отложений видов глин объединяет светло - и темнокоричневые, а также красно-коричневые глины с различным содержанием алевритового материала, от тонких до алевритовых. Среди них в равной степени встречаются как карбонатные с различным содержанием СаСОз (до 15%), так и некарбонатные разности. Прослои этих глин при выветривании дают комковатую щебенку, форма которой, очевидно, обуславливается их внутренним сгустковым строением. Трещинки выветривания, как правило, развиваются вдоль границ сгустков, очевидно, следуя по ослабленным зонам в породе. Очень редко встречающиеся среди верхнепермских пород тонкие некарбонатные глины красновато - и корич- невато-серого цвета с прослоями алевролитов дают при выветривании тонкоплитчатую щебенку.

Текстуры глинистых пород красноцветной формации

Основным фактором, определяющим свойства глин, является их текстура. Текстура красноцветных глин зависит от наличия и характера взаиморасположения в породе обломочного материала (алевритовых примесей) и карбонатов. По этому признаку выделяют 3 типа текстур: беспорядочная, слоистая, пятнистая.

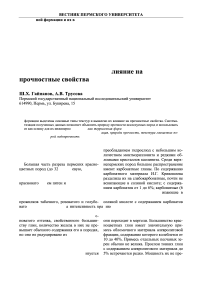

Беспорядочная текстура (рис. 1 ,А‒Г) характеризуется относительно равномерным распределением обломочного материала. Она может сопровождаться некоторой пятнистостью, вызванной ожелезнением глинистого материала.

Слоистая текстура (рис. 1 , Д, Е) может :

-

1) чередованием глинистых частиц с прослоями более грубообломочного материала (алевритовых и песчаных включений) ;

-

2) чередованием карбонатных и некарбонатных прослоев (как правило, бурых), т. е. при относительной однородности гранулометрического состава слоистость создается окраской слоев ‒ светлых и буроокрашенных.

Этот вид текстуры представлен, как правило, двумя разновидностями: а) прерывистой ‒ когда линзовидные глинистые прослои карбонатизированы, глины расположены в виде прерывистых линий прослоев; б) неяснослоистой ‒ когда карбонатные глинистые прослои расположены в виде полосок невыдержанной формы и мощности, иногда прерывистых.

Можно также выделить смешано-слоистую текстуру, которая обусловлена зернистостью и цветом (т. е. карбонатностью и наличием Fe). Ее разновидностью является линзовидная текстура (сочетание обломков-слойков и карбонатизированных участков).

Можно выделить три разновидности слоистой текстуры по ее характеру:

а)горизонтальная;

-

б) неяснослоистая ‒ слоистость выражена субпараллельным или параллельным распо

ложением зерен среди глинистых частиц, зерна имеют довольно высокую ориентировку;

-

в) прерывистая ‒ среди глинистой массы расположены изолированные компоненты обломков.

Пятнистая текстура обусловлена неравномерной ожелезненностью и карбонати-зацией. Пятнистость различается характером ожелезнения и насыщенностью гидроокис-лов железа. В связи с этим выделяются три вида пятнистой текстуры:

-

а) сгустковая (рис. 1 , Ж, 3)‒пятна наблюдаются в виде сгустков, сильно насыщенных окислами железа с четкими границами ;

-

б) хлопьевидная (рис. 1 ,И‒м)‒пятна с расплывчатыми очертаниями менее интенсивной окраски перемежаются с карбонатными, т. е. более карбонатизированы и однородны.

Таблица 1. Текстуры глинистых пород красноцветной формации

|

Тип текстуры |

Карбонаты, % |

Вид текстуры |

Разновидность текстуры |

|

Беспорядочная |

10 ‒ 75 |

||

|

Слоистая |

2 ‒ 10 |

Обусловленный чередованием зернистости |

Горизонтально-слоистая |

|

Неяснослоистая |

|||

|

Прерывистая |

|||

|

14 ‒ 30 ‒ 35 |

Обусловленный чередованием карбонатных и железистых прослоев |

Прерывистая |

|

|

Неяснослоистая |

|||

|

10 |

Смешанный |

Линзовидная |

|

|

Пятни стая |

1 ‒ 35 |

Сгустковый |

|

|

1 ‒ 4 |

Хлопьевидный |

||

|

1 ‒ 15 |

Хлопьевидно-очковый |

Рис. 1. Типы текстур глинистых пор од красноцветной формации (зарисовка А.И. Шестаковой под микроскопом, увеличение 5 0). Глины с беспорядочной текстурой: А - шлиф 802, Б - шлиф 807, В -шлиф 2, Г - шлиф с 4- 9; глины со слоисто-пятнистой текстурой: Д - шлиф 810, Е - шлиф 17; глины с пятнистой сгустковой текстурой: Ж - шлиф 812, 3 - шлиф 7; глины с пятнистой хлопьевидной текстурой: И - шлиф 824, К - шлиф 56; глины с пятнистой и пятнистой хлопьевидной текстурами: Л - шлиф 805, М- шлиф 831; глины с пятнистой очково-хлопьевидной текстурой: Н- шлиф с 4-6, О - шлиф 804

-

в) очково-хлопьевидная (рис. 1, Н, О) - Характеристики типов текстур глинистых между сгустками-хлопьями (в них реже) пород красноцветной формации представле-наблюдаются многочисленные прожилки в ны в табл. 1.

виде тонкой сетки из карбонатов.

Особенности прочностных свойств глинистых пород красноцветной формации

Согласно действующей нормативной литературе (ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация) , глины красноцветной формации относятся к классу скальных, как грунты с жесткими (цементационными) структурными связями, по генезису - к типу осадочных, по вещественному составу - к виду силикатных грунтов. Глины (или, как их иногда называют, аргиллитоподобные глины), как скальные грунты, по количественным показателям (прочность на одноосное сжатие, плотность сухого грунта, пористость, коэффициент выветрелости, коэффициент раз-мягчаемости в воде, степень растворимости в воде, водопроницаемость) подразделяются на разновидности. В строительной практике прочность является важным свойством грунта. Данная классификация не отражает суть и природу прочности пород. Свойства глин зависят от текстуры пород, которые, в свою очередь, определяются условиями образования породы. Поэтому необходимо деление на разновидности пород с учетом их текстурных особенностей.

Глинистые породы красноцветной формации обладают большим разнообразием свойств. Попытка провести корреляцию между физическими и прочностными свойствами не дала положительных результатов. Еще исследования Г.А. Сулакшиной, Г.Г. Ильинской позволили сделать такие же выводы. Г.А. Сулакшина (1955) показала, что инженерно-геологические свойства глинистых красноцветных пород определяются содержанием и строением карбонатов. Однако ею рассматривались только высококарбо-натные породы (СаСОз>15%).

Анализ обширного материала показывает, что содержание карбонатов действительно оказывает существенное влияние на прочностные свойства. Однако это не единственный фактор, так как существуют глины бес-карбонатные или с малым его содержанием, но среди них встречаются самые прочные разности (до 12 МПа).

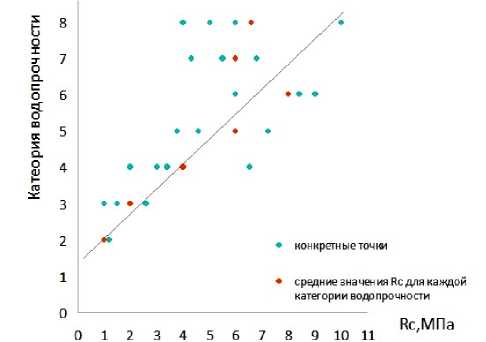

Прочностные свойства глин необходимо рассматривать, основываясь на их текстуре. Прочность и водопрочность пород с беспорядочной текстурой колеблется от 3 до

-

90 МПа и определяется содержанием карбонатов.

Прочность глин со слоистой текстурой достаточно высока. Рассматривая глины со слоистостью, обусловленной чередованием глинистых частиц с прослоями более грубообломочного материала, можем заметить, что это наиболее прочные разности глинистых пород. Прочность на одноосное сжатие их перпендикулярно слоистости достигает 12 МПа. В этом случае даже бескарбонатные или с очень малым содержанием карбонатов (<5% СаСОз) обладают высокой прочностью.

Глины, слоистость которых обусловлена чередованием карбонатных и некарбонатных прослоев, значительно уступают в прочности. Многие из них ломаются руками. Прочность отдельных достигает 25 МПа. По существу, их качества определяются прочностью ослабленных бурых прослоев. Это как раз тот случай, когда процентное содержание карбонатов не влияет на прочность породы, т.е. они распределены неравномерно. Так иногда при содержании I СаСОз 30% Rc=0 МПа.

Характер слоистости (распределение обломочного материала) также влияет на прочность:

-

а) горизонтальная - это наиболее прочные глины (Re = 10 - 12 МПа);

-

б) неяснослоистая - Rc = 9 - 10 МПа;

-

в) прерывистая - Rc = 8 - 9 МПа.

Породы с пятнистой текстурой, обусловленной неравномерной ожелезненно-стью и карбонатизацией, обладают наименьшими значениями прочности на одноосное сжатие среди глин красноцветной формации. Большая карбонатность и однородность хлопьевидной текстуры по сравнению со сгустковой обуславливают несколько большую прочность.

Глины с очково-хлопьевидной текстурой обладают наибольшей прочностью среди глин с пятнистой текстурой за счет карбонатных прожилок в виде тонкой сетки.

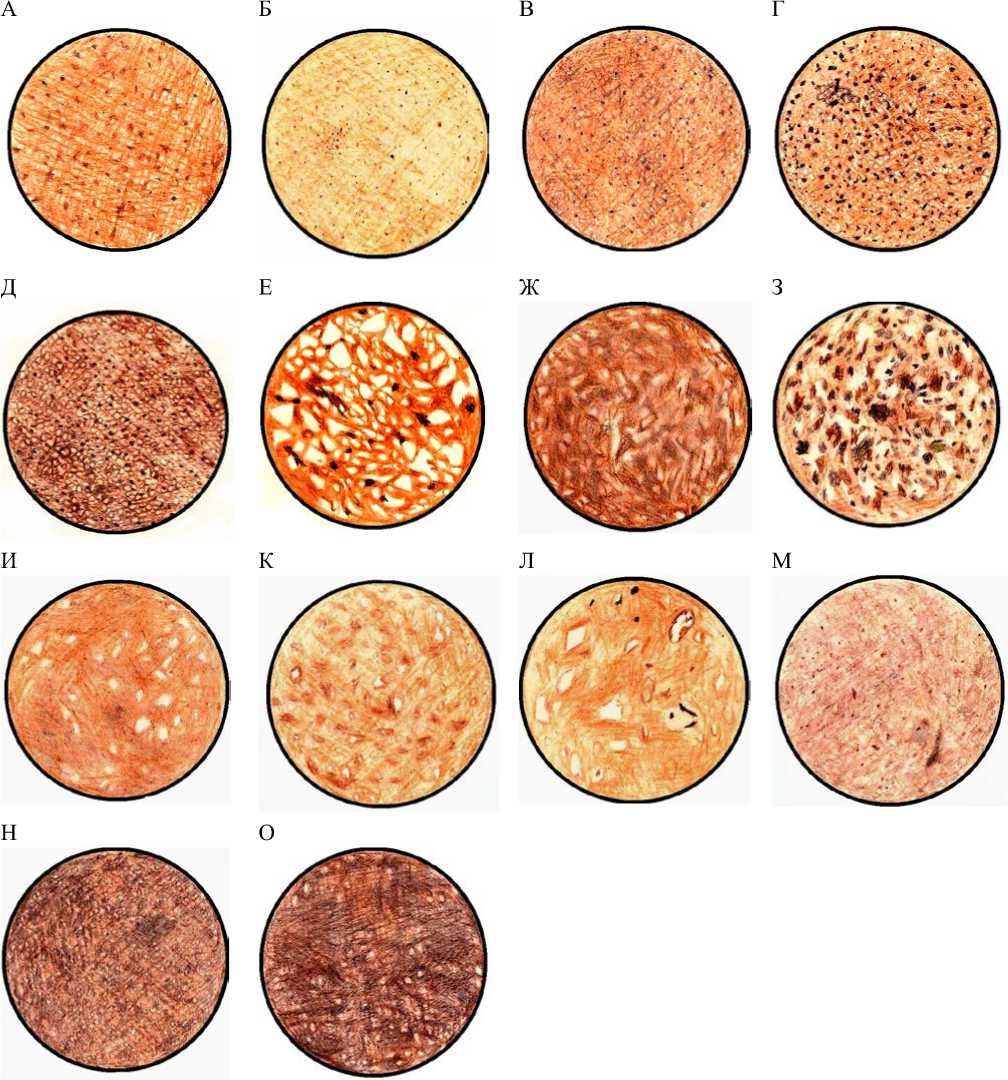

Влияние карбонатов на механическую прочность глинистых пород с пятнистой текстурой неоднозначно и зависит от вида. Так, в глинах со сгустковой и хлопьевидной текстурой этой зависимости нет, хотя в целом в хлопьевидных текстурах глины несколько прочнее (рис. 2). В них содержание карбонатов выше, однако, характер распределения сгустков (хлопьев) влияет больше, чем само содержание карбонатов.

При равном содержании карбонатов значительно прочнее глины с хлопьевидно-очковой текстурой. Кроме того, их прочность возрастает с повышением содержания карбонатов.

Рис. 2. График зависимости прочности глинистых пород с хлопьевидно - очковой текстурой от содержания карбонатов

Решающим для них является строение. Сетчатое расположение карбонатных прожилок создает своего рода жесткий каркас, в результате чего значительно повышается сопротивляемость породы механическому воздействию.

Перечисленные закономерности можно проиллюстрировать табл. 2.

Как видно из таблицы, глины с беспорядочной и слоистой текстурами довольно прочны. И тот, и другой типы текстур обусловлены содержанием в них обломочного материала. Упрочняющим фактором он является лишь в тех случаях, когда имеет закономерное расположение в породе (слоистое) или распределен более или менее равномерно (беспорядочное). В случае же, когда он сосредоточен в виде отдельных скоплений, четкой зависимости от его содержания нет.

Говоря об общих закономерностях для глин, можно заметить, что при одинаковой карбонатности с увеличением содержания обломочного материала Rc понижается.

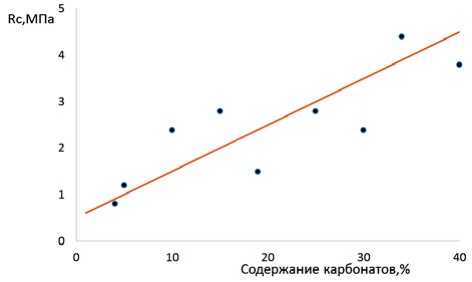

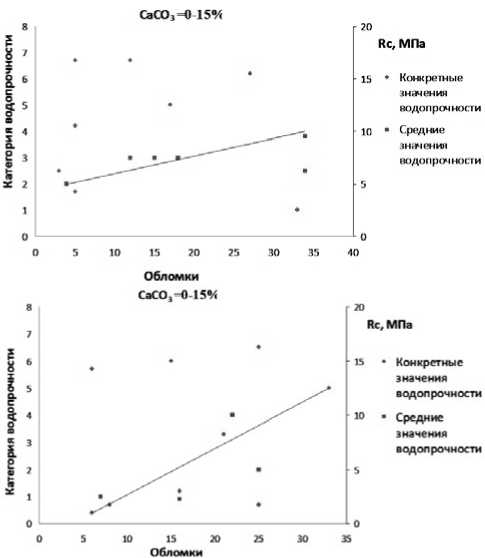

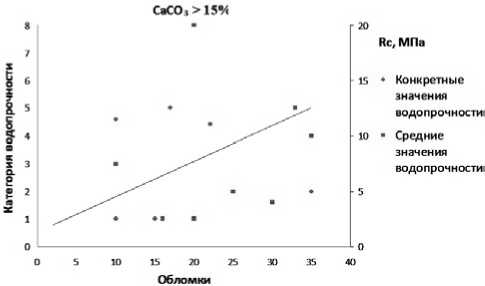

Особенно резкое снижение Rc происходит при содержании карбонатов более 15 ‒ 20%. Одновременно это способствует повышению водостойкости (рис. 3).

Таблица 2. Прочностные характеристики глинистых пород красноцветной формации

|

Тип текстуры |

Карбонаты, % |

Вид текстуры |

Разновидность текстуры |

Rc,МПа |

Категория размокаемости |

|

Беспорядочный |

10 ‒ 75 |

3,0 9,0 7,5 |

IV ‒ VIII |

||

|

Слоистый |

2 ‒ 10 |

Обусловленный чередованием зернистости |

Горизонтально-слоистая |

8,0 12,0 |

I ‒ II |

|

Неяснослоистая |

8,7 |

||||

|

Прерывистая |

|||||

|

Слоистый |

14 ‒ 30 ‒ 35 |

Обусловленный чередованием карбонатных и железистых прослоев |

Прерывистая |

0,0 2,5 1,0 |

II ‒ IV |

|

Неяснослоистая |

|||||

|

10 |

Смешанный |

Линзовидная |

0,5 2,0 1,4 |

II ‒ V |

|

|

Пятнистый |

1 ‒ 35 |

Сгустковый |

0,0 2,5 0,8 |

I ‒ III |

|

|

1 ‒ 4 |

Хлопьевидный |

0,0 3,5 1,5 |

I ‒ VIII |

||

|

1 ‒ 15 |

Хлопьевидно-очковый |

0,5 5,0 2,0 |

II ‒ IV |

Рис. 5. Графики влияния содержания обломочного материала на прочность и водопрочность при повышенном (>15%) содержании карбонатов

Рис. 3. График зависимости между прочностью на одноосное сжатие и водопрочностъю для глинистых пород с беспорядочно хлопьевидно -очковой текстурой

Рис. 4. Графики влияния содержания обломочного материала на прочность и водопрочность при

‒

‒ тельной степени определяется вещественным составом, а именно содержанием кар-

‒ материала, а также глинистых минералов.

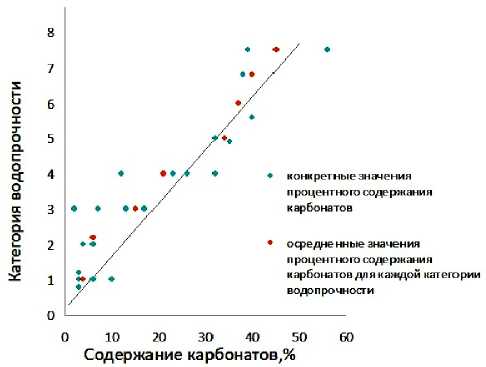

Повышение содержания карбонатов увеличивает устойчивость к размоканию в воде во всех видах глинистых пород независимо от типов их текстур. Это наблюдается для каждого типа структур отдельно. То есть в данном случае строение столь же важно, как и при механическом воздействии. То же са- . 2.

Рис. 6. График изменения водопрочности от содержания карбонатов в глинистых породах

При одинаковом содержании карбонатов водопрочность также может меняться довольно в широких пределах. Диапазон может ‒ содержания карбонатов и для одной категории. Так III категория может быть при со-( 6).

Это указывает на влияние других неопреде . 4, 5

яние обломочного материала на водопроч-ность при малой и высокой карбонатности глин.

В столь многокомпонентной системе подобные зависимости можно рассматривать лишь в случае равенства прочих условий.

Анализ различных материалов показывает, что при прочих равных условиях на во-допрочность влияет и минеральный состав глин. Так, с увеличением содержания монтмориллонита возрастает водопрочность. Присутствие в больших количествах каолинита (10 - 20%) резко снижает водопрочность. Эти закономерности объясняются и жесткостью кристаллических решеток разных глинистых минералов. Каолинит и гидрослюда относительно жестки и при увеличении влажности остаются практически неподвижными, распадаясь на мельчайшие частицы. А монтмориллонит подвижен и долгое время порода сохраняет целостность за счет пластической деформации кристаллической решетки.

Для пород, у которых механическая прочность и водопрочность определяются общими факторами, наблюдается зависимость этих показателей. Это касается, прежде всего, глин, на обе характеристики которых влияет содержание карбонатов, т. е. пород с беспорядочной и хлопьевидно-очковой текстурами. Для всех остальных видов текстур такой связи не наблюдается, поскольку Rc и водопрочность определяются различными факторами.

Глинистые породы красноцветной формации обладают большим разнообразием свойств. Попытка провести корреляцию между физическими и прочностными свойствами не дала положительных результатов. Анализ обширного материала показывает, что содержание карбонатов в глинах красноцветной формации оказывает существенное влияние. Однако основным фактором, определяющим свойства глин, является их текстура. В свою очередь текстура этих пород зависит от наличия и характера взаиморасположения в породе обломочного материала и карбонатов.

В результате проделанной работы была составлена таблица, характеризующая взаимосвязь текстурно-структурных особенностей глин красноцветной формации и физи ке -механических свойств. Поэтому влияние карбонатности на прочность глин необходимо рассматривать с учетом их текстур, каждая из которых имеет широкий диапазон прочности, обусловленный карбонатностью и содержанием обломочного материала.

Водопрочность рассматриваемых глин в значительной степени определяется вещественным составом, а именно содержанием карбонатов, в меньшей степени - обломочного материала, а также глинистых минералов. Повышение карбонатности увеличивает устойчивость к размоканию в воде всех видов глин, независимо от их текстур.

Таким образом, определен базовый фактор природы прочности глин красноцветной формации - их текстура и проведена типизация глинистых пород красноцветной формации по текстурному признаку, что является основой для их классификации. Более детальная классификация должна быть основана на условиях образования глинистых пород, определяющих тип текстуры глин, и составлена с учетом других свойств. Для завершения работы необходимо проследить зависимость текстур глин от фациальной обстановки. В связи с этим существует необходимость продолжения исследования с целью завершения классификации с теоретической позиции и поиска более простых критериев определения типов текстур.

Список литературы Типы текстур глинистых пород красноцветной терригенной формации и их влияние на прочностные свойства

- Гайнанов Ш.Х., Трусова А. В. Генетические типы песчаников красноцветной терригенной формации как основа для оценки их инженерногеологических свойств // Вестник Пермского университета. Геология. 2019. Т.18, №1. С. 28 - 37.

- Коробанова И.Г. Закономерности формирования свойств терригенных отложений. М.: Наука, 1983. 112 с.

- Кривошеева З.А. Литолого-стратиграфическая характеристика верхнепермских красноцветных отложений среднего Прикамья и чебоксарского Поволжья как основа для их инженерногеологической оценки: дис.. канд. геол.-мин. наук. М., 1966. 125 с.

- Осипов В. И. Природа прочностных и деформационных свойств глинистых пород. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 232 с.

- Gainanow Sh., Petscherkin J. Uber den EinfluB von eisenhaltigen Mineralen auf die physikalisch-mechanischen Eigenschaften und die Farbevon Sand- und Tonablagerungen // MinPet 90 Internationales Simposium, Neue Bergbautechnik. 1983. Ней 5, Mai. S. 684-688.