Тиреоидный статус спортсменов различных дисциплин

Автор: Раджабкадиев Раджабкади Магомедович, Выборная Ксения Валерьевна, Лавриненко Семен Валерьевич, Васильев Андрей Валериевич

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: S1 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель. Оценить тиреоидный профиль спортсменов, подверженных различным по интенсивности физическим нагрузкам. Материал и методы. Обследовали 146 спортсменов высшего класса, относящихся к следующим видам спорта: бобслей, биатлон, пулевая стрельба сноуборд. Определение в сыворотке крови уровней тиреотропного гормона, свободного трийодтиронина, тироксина и антител к тиреоидной пероксидазе проводили на иммунохимическом анализаторе COBAS е 411 (Roche, Германия). Для оценки соотношения уровня гормонов щитовидной железы к уровню их гипофизарного регулятора использовали интегральный тиреоидный индекс (ИТИ). Также рассчитали индекс прогрессирующей периферической конверсии (ИпПК), отражающий превращение тироксина в его биологически активный метаболит - свободный трийодтиронин. Результаты. Среди обследованных мужчин в 40 % случаев у бобслеистов и 29 % у сноубордистов наблюдали повышенное содержание св.Т3 в крови. Концентрация св.Т4 у всех обследованных спортсменов, как у мужчин, так и у женщин, находилась в пределах нормы. Приблизительно у 25 % обследованных мужчин наблюдались низкие значения ИТИ. У женщин подобное наблюдалось среди представительниц пулевой стрельбы и бобслея в 25 % и 33 % случаев соответственно. Выявили достоверное превышение содержания АТ-ТПО у мужчин-биатлонистов и бобслеистов (в среднем на 56 %) по сравнению с показателями стрелков и сноубордистов. Анализ содержания ТТГ у мужчин выявил превышение его уровня относительно референтных интервалов у 43 % бобслеистов, 19 % стрелков, 10 % биатлонистов и сноубордистов. Среди женщин высокие показатели ТТГ были характерны для 25 % спортсменок, специализирующихся в пулевой стрельбе и бобслее. Заключение. Статистически значимых различий в содержании тиреоидных гормонов в сравниваемых группах спорта обнаружено не было, что, вероятно, может быть объяснено активностью дейодиназ на локальном, внутриклеточном уровне. При этом у существенного количества обследованных показатели ИТИ и АТ-ТПО находились за пределами физиологической нормы.

Йодтиронины, щитовидная железа, физическая нагрузка, адаптация, гормоны, спорт, тиреоидный статус

Короткий адрес: https://sciup.org/147233642

IDR: 147233642 | УДК: 577.175.44 | DOI: 10.14529/hsm20s101

Текст научной статьи Тиреоидный статус спортсменов различных дисциплин

Введение. Ежедневные тренировочные нагрузки, которым подвергаются спортсмены на протяжении всей спортивной карьеры, неизбежно приводят к перестройке функциональных систем организма. Адаптация организма спортсменов к высокой двигательной активности носит системный характер. Изменению подвергаются абсолютно все физиологические системы, в том числе и эндокринная, имеющая важнейшее значение в поддержании гомеостаза. Ведущую роль в гормональной регуляции адаптивных метаболических процессов традиционно отводят гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной и симпатоадреналовой системам [2, 5, 10, 12, 18]. Вместе с тем немаловажный интерес для спортив- ной медицины представляет изучение тиреотропно-тиреоидной системы, исключительная роль которой – регуляция энергетического обмена [4, 11, 13]. Биологические эффекты йодтиронинов при повышении устойчивости организма к стрессорному воздействию, вызванному физическими нагрузками, сводятся к их способности индуцировать экспрессию ряда ключевых структурных и регуляторных генов. В частности, показано, что йодтирони-ны обладают модулирующим действием на экспрессию транскрипционных факторов (MyoD, миогенин, Myf5, Mef2), повышающих пролиферативную активность и дифференцировку сателлитных клеток, ускоряя тем самым регенерацию травмированных мышечных во- локон [6, 9]. Известна роль ТГ в активации ангиогенеза и клеточной пролиферации путем повышения экспрессии фактора роста фибробластов (bFGF), сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) и гипоксией индуцированного фактора 1- α (HIF-1α) [1, 14].

Под регулирующим влиянием ТГ находится деятельность сердечно-сосудистой системы. Причем регуляция носит как геномный, так и негеномный характер. Геномные эффекты указанных гормонов вызваны их влиянием на экспрессию генов-мишеней в кардиомиоцитах, в частности, тяжелых цепей миозина [13]. Предполагается, что ТГ способны изменять структуру мышц, индуцируя образование мышечных волокон II типа, обладающих повышенной активностью Са2+-АТФазы саркоплазматического ретикулума, выступающего основным регулятором внутриклеточной циркуляции Ca [8].

Негеномные эффекты йодтиронинов на кардиомиоциты включают активацию важнейших ионных – Na+, Ca2+ и K+ – каналов [16, 20]. Известна роль ТГ в регуляции сердечнососудистой гемодинамики посредством активации ренин-альдостерон-ангиотензиновой системы [17]. Негеномные и геномные эффекты йодтиронинов действуют согласованно, регулируя деятельность сердечно-сосудистой системы.

Под влиянием йодтиронинов находится также интенсивность энергетического метаболизма [19]. Показано, что гормоны щитовидной железы модулируют активность белка переносчика глюкозы 4 (GLUT4) и разобщающего белка 3 (UCP3), повышая при этом теплопродукцию [11].

Имеются данные об участии ТГ в активации PI3K сигнального пути и протеинкиназ В, роль которых известна в стимуляции биосинтеза белка и гипертрофии мышечной ткани [15].

Участие гормонов щитовидной железы в многочисленных адаптационных процессах не вызывает сомнений. Вместе с тем данных о характере изменений тиреоидного статуса спортсменов с различным уровнем двигательной активности и на различных этапах спортивной подготовки недостаточно для объективной оценки роли тиреоидных гормонов в системе регуляции организма.

В связи с этим нами было проведено исследование, целью которого явилась сравнительная оценка тиреоидного профиля спортсменов различных видов спорта в процессе долговременной адаптации к тренировочным нагрузкам.

Материал и методы исследования. Исследование тиреоидного статуса спортсменов проводили в предсоревновательный период годичного тренировочного цикла. Все обследуемые дали письменное информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен комитетом по этике ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Было обследовано 146 высококвалифицированных спортсменов (кандидаты в мастера спорта (КМС) – 59 человек, мастера спорта (МС) – 63 человека, мастера спорта международного класса (МСМК) – 14 человек, заслуженные мастера спорта (ЗМС) – 10 человек) обоего пола (90 мужчин и 56 женщин), членов сборных команд Российской Федерации по четырем неигровым видам спорта. Возраст мужчин составил 21,4 ± 0,6 года (от 18 до 28 лет), женщин – 22,9 ± 1,7 года (от 19 до 30 лет). Распределение обследованных спортсменов по полу и видам спорта представлено в табл. 1.

Забор крови из локтевой вены проводили утром натощак по истечении 12–14 часов после тренировки. Определяли концентрацию в сыворотке крови тиреотропного гормона (ТТГ), свободного трийодтиронина (св.Т 3 ), свободного тироксина (св.Т4) и антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) на иммуно-химическом анализаторе COBAS е 411 (Roche, Германия). За референтные интервалы при-

Таблица 1

Table 1

Общее количество обследованных спортсменов по видам спорта

Total number of athletes examined by sports

|

Вид спорта Sports discipline |

Всего обследованных спортсменов Total athletes |

Мужчины Males |

Женщины Females |

|

Бобслей / Bobsleigh |

40 |

28 |

12 |

|

Биатлон / Biathlon |

30 |

20 |

10 |

|

Пулевая стрельба / Shooting |

41 |

21 |

20 |

|

Сноуборд / Snowboard |

35 |

21 |

14 |

|

Всего / Total |

146 |

90 |

56 |

нимали величины, прилагаемые к результатам анализа. Для оценки внутритиреоидных гормональных взаимосвязей использовали интегральный тиреоидный индекс (ИТИ), вычисляемый по формуле: ИТИ = (св.Т З + св.Т 4 )/ТТГ, и индекс прогрессирующей периферической конверсии (ИпПК = св.Т4/св.ТЗ), отражающий превращение тироксина в его биологически более активный метаболит трийодтиронин [3]. Статистическую обработку данных проводили с использованием IBM SPSS Statistics v. 23.0 (США) для Windows и Microsoft Excel (2007). Результаты представили в виде средних величин стандартного отклонения (M ± σ) и минимума и максимума (min ÷ max). Оценку достоверности различий проводили с помощью параметрического критерия t-Стьюдента и непараметрического критерия Манна–Уитни. Корреляционный анализ проводили с помощью коэффициентов Пирсена. Уровень значимости различий считали достоверным при р < 0,05.

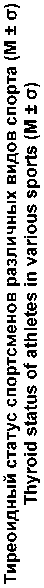

Результаты исследования. Как видно из данных, представленных в табл. 2, среднегрупповые величины изучаемых показателей находились в пределах референтных интервалов. Однако индивидуальный анализ их содержания выявил значительные вариации в зависимости от вида спорта и половой принадлежности.

Анализ средних показателей содержания св.Т 3 в крови спортсменов не выявил существенных различий между группами (см. табл. 2). Вместе с тем среди обследованных мужчин повышенный уровень св.Т 3 в крови был зафиксирован у 40 % бобслеистов и 29 % сноубордистов. В остальных группах высокий уровень данного гормона наблюдался лишь в единичных случаях. Концентрация св.Т 4 у всех обследованных спортсменов, как у мужчин, так и у женщин, находилась в пределах нормы. Важно также отметить, что коэффициент вариации содержания св.Т 3 и св.Т 4 во всех обследуемых группах не превысил 15 %, что свидетельствует о высокой степени однородности содержания указанных гормонов в крови спортсменов.

В оценке тиреоидного статуса определенный интерес представляют универсальные расчетные индексы – ИТИ и ИпПК, которые выступают как информативные маркёры функционального состояния гипофизарнотиреоидной системы. Приблизительно у 25 % обследованных мужчин наблюдались низкие значения ИТИ. У женщин подобное снижение наблюдалось среди представительниц пулевой стрельбы и бобслея в 25 и 33 % случаев соответственно. Вместе с тем у 7 мужчин (пулевая стрельба – 1, биатлон – 2, бобслей – 2, сноуборд – 2) и 2 женщин (сноуборд) величины ИТИ незначительно превысили физиологическую норму. Высокие значения данного индекса свидетельствуют о развитии гипертиреоза, тогда как низкие – отражают начальные стадии гипотиреоза.

ИпПК практически у всех спортсменов находился в пределах нормы и лишь в 2 случаях наблюдалось незначительное его превышение (см. табл. 2).

Не менее важным в оценке функционального состояния щитовидной железы является изучение АТ-ТПО, высокие уровни которых в крови характеризуются возникновением аутоиммунных нарушений.

В проведенных нами исследованиях среди сравниваемых групп спорта наиболее высокие титры АТ-ТПО наблюдались у мужчин-биатлонистов и бобслеистов (см. табл. 2). В указанных группах уровень антител в среднем на 56 % превысил аналогичные показатели у мужчин-стрелков и сноубордистов (р < 0,05). Среди женщин наиболее выраженные значения данного биомаркера также были характерны для бобслеисток и на 84 % превысили показатели представительниц пулевой стрельбы (р < 0,05).

Анализ индивидуальных значений АТ-ТПО показал незначительное превышение содержания данного биомаркёра у бобслеисток в 34 % случаев. Во всех остальных группах высокие показатели АТ-ТПО наблюдались лишь в единичных случаях. Важно также отметить, что в среднем по группам содержание в сыворотке крови антител находилось в пределах референтных интервалов. При этом коэффициент вариации содержания антител варьировал от 33 % (биатлонистки) до 127 % (сноубордистки) и составил в среднем 67 %. Изучение концентраций АТ-ТПО у профессиональных спортсменов остается предметом дальнейших исследований.

Содержание ТТГ у спортсменов в среднем по группе находилось в пределах нормальных величин (см. табл. 2). У спортсменок, специализирующихся в пулевой стрельбе, данный показатель на 59 % превысил значения сноубордисток (р < 0,05). Индивидуальный анализ содержания ТТГ в крови co cxi го Ф

|

о 3 3 Я к о 42 Н го й го Я М (D > V Д ^ 2 Q- О f A CD Я О £3 (D Я ^ Эн |

со^ 4 СО о" |

00 СП |

(М 7 (М |

7 О |

СП |

||

|

о § g О сЙ £ |

? й |

оо^ Ч о" СП НН •!• ^ Ч ^ ч |

ОО Ч о" ю" НН -1- ^н ОО ш" Ч |

ОО НН .|. ^.сп - 2 |

СО гЧ со" о" СО ГОГ ^~ оо"1^ СО хо^ |

с4 СП г^Г ах" сп НН •!• о^ хо^ хо" in, |

Sn Ч о"^- НН '1' со Ч сп" 7/ |

|

со S ^ |

^ ч НН ах ч ^ ч |

°\ Ч о" Ч НН •!• ^ in хо" Ч |

, 00х -н X 40 |

ОО^ 0? г-" хо" нн 7 ю" °,. ^ ^2/ |

* ^х ^ Ч о" сп" ^ ш НН •!• °ч ч Г"" СП, |

ч ч о" in НН О^ СП^ сп" ci |

|

|

, го X и S д У (D Я ю ^ '’ ° "о .S щт 8 |

? й |

СЧ Ч ^" оо" НН •!• CD ^Н |

г^ Ч о" хо" НН •!• ^ Ч in ^4 |

сЧ 2 НН .|. ^.гог in ^ |

^ X t< СО СО НН ГЧ оо 7 6 |

со "Я in" 2 НН ф Ччг ^ ci |

ч ч о" сп" НН •!• ч ч со" ci |

|

ОО со 2 |

^Ч in НН •!• ах^ хо^ со" о |

о^ G; ^" оо" НН •!• хо^ оо хо" ^ |

СП °^ ^^ НН .|. ^сч 00 |

со сп оо" ^ -н -1- о> ° сп" со СО О |

^ 00х ° Г-" НН 7 хо 7 ri |

Ч Ч о" roi НН •!• ч ч ri ^-Г |

|

|

Я С №ЮВ |

0х ? й |

ХО^ Ч о" со" НН •!• ^ Ч ^ ^ |

хо^ о о" хо" НН •!• in ^^ |

хо^ ri НН Ч^п |

ш Ч 1 СП НН .,. in СО ^2 |

СП 5х о" со" нн 7 7 ^ |

сп с4 о" сп" НН •!• ч ч со" ci |

|

5 со ^ 2 |

^" in НН -1- ^ хо со" о |

ОО 0х о" ос" НН -1- ОХ ОО in СП, |

хо 0° ^ 04 НН ,|. °Ч ХО ^ m |

£ ^Ч ^Ч сп" ХГ ОО Ч с4 in ^ со ^ |

Ч Ч оо" ш" нн 7 со ,|' |

ч ч о" roi НН •!• ч ч со" ci |

|

|

го ю о ад g ь = Е го Й 8 м '§ Я О' f^ |

0х со ? й |

in Ч ^-Г <о -Н ^ СО" Ч |

o' хо" НН i4 ^ |

^ ог со |

^ 10х о" со" т ^ |

ОО 0х ^г" о" нн 7 со ,|' о"Ч |

ч ч о" сп" НН ч ч со" ci |

|

со 2 ^ |

ХОГ ч НН •!• со" о |

0х г-" НН •!• ^Н чо^ 40" ^ |

со CXI -н ,|. |

СП 44 in" о ОО НН Ч СП ^ ч |

^й -н -I- оо^ ^, 44 ri |

о" сп" НН •!• ч ч со" ci |

|

|

е g,p о « .2 С "| |

я ^ Е м Ч 5 § s Ё Н GO н н |

^ ьй ^ я ^ о ^ г. Д О С4Ч |

-5 ьО ^ Я ^ О ^ "-д О С4Ч |

Я S 15 “ Го ' о н СУ С н |

Н + н К д S н |

s С |

|

спортсменов-мужчин выявил превышение относительно референтных интервалов у 43 % бобслеистов, 19 % стрелков, 10 % биатлонистов и сноубордистов. Среди женщин высокие показатели были характерны для 25 % спортсменок, специализирующихся в пулевой стрельбе и бобслее. У сноубордисток подобное наблюдалось лишь в единичном случае (7,1 %). Важно отметить, что коэффициент вариации содержания данного гормона в крови обследуемых спортсменов варьировал в пределах от 49 до 76 %, составив в среднем 58 %.

Заключение. Очевидно, что характер физической нагрузки может влиять на направленность долгосрочной адаптации спортсменов. Однако изученные нами показатели в сравниваемых группах значительно не различались и в среднем находились в пределах нормального физиологического диапазона. Вероятно, отсутствие существенных различий в содержании ТГ в крови спортсменов, подверженных различным физическим нагрузкам, может быть объяснено активностью дейо-диназ на локальном, внутриклеточном уровне, обеспечивающие биологические эффекты ТГ без нарушения их системных уровней [7, 11]. Вместе с тем у существенного числа обследованных показатели ИТИ, АТ-ТПО находились за пределами физиологической нормы.

Необходимо учитывать, что даже небольшое изменение тиреоидного статуса способно ощутимо ограничить адаптационный потенциал организма спортсмена. При этом первоначальные нарушения функционирования щитовидной железы могут протекать бессимптомно. В связи с этим систематический мониторинг тиреоидного профиля спортсменов позволяет на раннем этапе выявить любые потенциально обратимые нарушения в работе щитовидной железы, которые могут быть скорректированы персонифицированным питанием с добавлением в рацион продуктов, содержащих йод и селен.

Перспективная область исследований. Анализ концентраций тиреоидных гормонов в крови не всегда объективно отражает состояние тиреотропно-тиреоидной системы. Требуется проведение исследований, направленных на оценку активности дейоденаз у спортсменов как во время нагрузки, так и в различные периоды тренировочной деятельности. Изучение активности дейоденаз у спортсменов позволило бы раскрыть молекулярные основы участия ТГ в энергетическом метаболизме при различных функциональных состояниях спортсмена.

Поисково-аналитическая работа по подготовке рукописи проведена за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в рамках Программы фундаментальных научных исследований (тема № 0529-2018-0113).

Список литературы Тиреоидный статус спортсменов различных дисциплин

- Глушаков, Р.И. Роль тиреоидных гормонов в регуляции ангиогенеза, клеточной пролиферации и миграции / Р.И. Глушаков, С.Н. Прошин, Н.И. Тапильская // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. -2011. - Т. 6, № 4. - C. 26-33.

- Губина, А.Е. Сезонные изменения показателей иммунной и эндокринной систем спортсменов в природно-климатических условиях среднего Приобья / А.Е. Губина, А.П. Кой-носов // Экология человека. - 2018. - № 2. -С. 31-36.

- Назаренко, Г.И. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований / Г.И. Назаренко, А.А. Кишкун. - М. : Медицина, 2000. - 544 с.

- Тиреоидный статус при физических нагрузках / В.В. Корнякова, Я.А. Сауткин, М.В. Заболотных и др. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2018. - № 5 (1). - С. 175-179.

- Bianco, A.C. Deiodinases: implications of the local control of thyroid hormone action / A.C. Bianco, B.W. Kim // Journal of Clinical Investigation. - 2006. - Vol. 116 (10). -P. 2571-2579. D0I:10.1172/jci29812

- Bloise, F.F. Role of thyroid hormone in skeletal muscle physiology / F.F. Bloise, A. Cor-deiro, T.M. Ortiga-Carvalho // Journal of Endocrinology. - 2018. - Vol. 236 (1). - P. 57-68. DOI: 10.1530/joe-16-0611

- Cicatiello, A.G. Metabolic Effects of the Intracellular Regulation of Thyroid Hormone: Old Players, New Concepts / A.G. Cicatiello, D.Di. Girolamo, M. Dentice // Frontiers in Endocrinology. - 2018. - Vol. 9. DOI: 10.3389/fendo.2018.00474

- Duclos, M. Exercise and the Hypotha-lamo-Pituitary-Adrenal Axis / M. Duclos, A. Ta-barin //Sports Endocrinology. - 2016. - Vol. 47. -P. 12-26. DOI: 10.1159/000445149

- Hammes, S.R. Overlapping nongenomic and genomic actions of thyroid hormone and steroids / S.R. Hammes, P.J. Davis // Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. - 2015. - Vol. 29 (4). - P. 581-593. DOI: 10.1016/j. beem.2015.04.001

- Hormonal assessment of participants in a long distance walk / H.S. De Souza, T.V. Jar-dim, W.K.S. Barroso et al. // Diabetology & Metabolic Syndrome. - 2019. - Vol. 11 (1). DOI: 10.1186/s13098-019-0414-1

- Intracellular Inactivation of Thyroid Hormone Is a Survival Mechanism for Muscle Stem Cell Proliferation and Lineage Progression / M. Dentice, R. Ambrosio, V. Damiano et al. / Cell Metabolism. - 2014. - Vol. 20 (6). -P. 1038-1048. DOI: 10.1016/j.cmet.2014.10.009

- Knechtle, B. Physiology and Pathophysiology in Ultra-Marathon Running / B. Knechtle, P.T. Nikolaidis // Frontiers in Physiology. -2018. - Vol. 9 (634). DOI: 10.3389/fphys.2018. 00634

- The thyroid hormone activating enzyme, type 2 deiodinase, induces myogenic differentiation by regulating mitochondrial metabolism and reducing oxidative stress / S. Sagliocchi, A.G. Cicatiello, E.Di Cicco et al. // Redox Biology. - 2019. - Vol. 24. (101228). DOI: 10.1016/j.redox.2019.101228

- Thyroid hormone signaling and deiodi-nase actions in muscle stem/progenitor cells / R. Ambrosio, M.A. De Stefano, D.Di Girolamo, D. Salvatore // Molecular and Cellular Endocrinology. - 2017. - Vol. 459. - P. 79-83. DOI: 10.1016/j.mce.2017.06.014

- Thyroid hormones and cardiovascular disease / A. Jabbar, A. Pingitore, S.H.S. Pearce et al. // Nature Reviews Cardiology. - 2016. -Vol. 14 (1). - P. 39-55. DOI: 10.1038/nrcardio. 2016.174

- Vaitkus, J. Thyroid Hormone Mediated Modulation of Energy Expenditure / J. Vaitkus, J. Farrar, F. Celi // International Journal of Molecular Sciences. - 2015. - Vol. 16 (7). -P. 16158-16175. DOI: 10.3390/ijms160716158

- Vargas-Uricoechea, H. Thyroid hormones and the heart / H. Vargas-Uricoechea, C.H. Sierra-Torres // Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation. - 2014. - Vol. 18 (1). DOI: 10.1515/hmbci-2013-0059

- Yamanaka, Y. Hypothalamic-pituitary -adrenal axis differentially responses to morning and evening psychological stress in healthy subjects / Y. Yamanaka, H. Motoshima., K. Uchida // Neuropsychopharmacology Reports. - 2019. -Vol. 39 (1). - P. 41-47. DOI: 10.1002/npr2.12042

- Yavuz, S. Thyroid Hormone Action and Energy Expenditure / S. Yavuz, S.N. del Prado, F.S. Celi // Journal of the Endocrine Society. -2019. - Vol. 3 (7). - P. 1345-1356. DOI: 10.1210/js.2018-00423

- Yehuda-Shnaidman, E. Thyroid Hormone, Thyromimetics, and Metabolic Efficiency / E. Yehuda-Shnaidman, B. Kalderon, J Bar-Tana // Endocrine Reviews. - 2014. - Vol. 35 (1). -P. 35-58. DOI: 10.1210/er.2013-1006