Тканевые провоспалительные цитокины при различных клинико-морфологических формах периодонтита

Автор: Багрянцева Н.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 1 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить патогенетическую роль тканевой экспрессии фактора некроза опухоли α (TNF-α), интерлейкинов (IL) 1β и IL-6 в формировании клинико-морфологического разнообразия хронического апикального периодонтита. Материал и методы. В исследовании участвовали 94 пациента с апикальным периодонтитом. Использованы клинические, рентгенографические и морфологические данные. Образцы поражений брали во время апикоэктомии, ткани пульпы - из удаленных моляров для анализа цитокинов.

Периодонтит, гранулема, киста, цитокины

Короткий адрес: https://sciup.org/149148668

IDR: 149148668 | УДК: 616.716.85-092.19 | DOI: 10.15275/ssmj2101019

Текст научной статьи Тканевые провоспалительные цитокины при различных клинико-морфологических формах периодонтита

EDN: BMFPBY

периапикальных тканей. Хотя на развитие периапикального воспаления влияют различные факторы, убедительные данные свидетельствуют о том, что по-лимикробная инфекция эндодонтического происхождения играет ключевую роль в его возникновении.

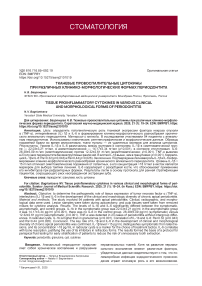

Таблица 1

Характеристика наблюдений по группам исследования и возрастно-гендерное распределение в них

|

Группа |

Число участников, абс. |

р |

Возраст, лет |

р |

||

|

мужчины |

женщины |

мужчины |

женщины |

|||

|

1-я |

25 |

25 |

1 |

45±9,9 |

46±7,3 |

0,708 |

|

2-я |

23 |

21 |

0,669 |

42±6,8 |

41±11,1 |

0,721 |

|

3-я |

15 |

15 |

1 |

27±5,9 |

24±3,7 |

0,101 |

|

4-я |

30 |

23 |

0,174 |

43±5,4 |

41±4,8 |

0,187 |

|

5-я |

19 |

22 |

0,508 |

45±6,7 |

44±2,8 |

0,987 |

Возможно, любой патоген, колонизирующий некротизированную пульпу, может участвовать в патогенезе апикального периодонтита. При этом отдельные представители смешанной эндодонтической микробиоты и их вирулентные характеристики ответственны за повреждение периапикальной ткани [1].

К факторам вирулентности относятся как структурные клеточные компоненты, так и высвобождаемые бактериальные продукты. Эти вещества, попадая в периапикальную область, инициируют иммунные реакции организма, в том числе посредством продукции провоспалительных цитокинов, которые выполняют важную функцию в индукции резорбции кости [1, 2]. Цитокины — это низкомолекулярные белки, секретируемые различными типами иммунных клеток под действием разнообразных стимулов. Согласно современным представлениям, провоспа-лительные цитокины, такие как интерлейкин (IL) 1β и IL-6 и фактор некроза опухоли α (TNF-α) способны непосредственно стимулировать остеогенез и резорбцию кости [3]. Они также оказывают важное влияние на стимуляцию выработки лиганда-активатора рецептора ядерного фактора (NF-κB) остеобластами и действуют синергически с ними. TNF-α, IL-1β и IL-6 были обнаружены в тканях и экссудатах поражений апикального периодонтита [2, 4]. В последнее время был проведен ряд исследований, направленных на поиск зависимостей уровней провоспалительных цитокинов с различными клиническими особенностями поражений. Однако только в нескольких случаях была зафиксирована значимая разница в уровнях провоспалительных цитокинов в зависимости от клинических характеристик [1, 3, 4].

Цель — определить патогенетическую роль тканевой экспрессии TNF-α, IL-1β и IL-6 в формировании клинико-морфологического разнообразия хронического апикального периодонтита.

Материал и методы. Проведено одноцентровое проспективное клиническое исследование с контролем, включающее 94 пациента с клиническими и рентгенографическими данными, подтверждающими наличие апикального периодонтита. Исследование проводилось в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и основополагающими принципами Хельсинской декларации. Работа выполнена на базе ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России (ректор проф., акад. РАН А. Л. Хохлов) на кафедре клинической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии № 1, кафедре патологической анатомии и стоматологического отделения медицинского центра диагностики и профилактики «Содружество» (группа компаний, объединяющая несколько многопрофильных медицинских учреждений г. Ярославля, ген. дир. канд. мед. наук Т. В. Крюкова, зам. ген. дир. по научной работе канд. мед. наук Е. В. Мельникова).

Исследование одобрено этическим комитетом ФГбОу ВО ЯГмУ (протокол №71/2024). Перед включением участников в исследование получено их письменное информированное согласие. В исследование включены пациенты без сопутствующих системных заболеваний, требующих хирургической апикоэктомии. Исключались пациенты с заболеванием пародонта (глубина зондирования пародонталь-ного кармана >4 мм, наличие деструкции межзубных перегородок), а также лица с иммунными нарушениями или получавшие антибиотикотерапию.

Для каждого пациента проводился сбор анамнеза, включавший данные о симптомах заболевания, ранее перенесенных инфекционных болезнях и проводимом лечении. Физикальное клиническое обследование выполняли непосредственно перед операцией. На основании клинических данных и анамнеза апикальные периодонтиты делились на симптоматические и бессимптомные. Симптоматические проявлялись самопроизвольной пульсирующей болью, болью при накусывании на зуб и от горячего раздражителя, резко болезненной перкуссией и болезненной пальпацией в области переходной складки, в то время как хронические бессимптомные определялись отсутствием выраженных клинических симптомов и обнаруживались только на рентгенограммах.

Согласно цели исследования все наблюдения были распределены на 5 групп в зависимости от выраженности клинической картины и характера патологического процесса. Группы 1-я и 2-я составили пациенты с симптоматическим и бессимптомным течением периодонтита; 3-я — группа контроля; 4-я и 5-я группы были представлены периапикальными гранулемами и радикулярными кистами соответственно. Количественное распределение по группам исследования представлено в табл. 1.

Радикулярные кисты диагностировали на основе наличия кистозного просвета на ортопантомограмме и конусно-лучевой компьютерной томограмме (КЛКТ) (компьютерный томограф HDX Will Dentri 3D 18×16,5 с цефалостатом, Южная Корея), что имело подтверждение во время операции. Лучевая нагрузка от стандартной ортопантомограммы зуба на цифровом радиовизиографе Vatech EzSensor 1.5 (Vatech, Южная Корея) составляла примерно 0,005 мЗв (миллизиверт), что является минимальным уровнем воздействия и считается безопасным для здоровья пациента.

Размер поражений оценивали по результатам КЛКТ. Лучевая нагрузка составляла примерно

0,1–0,3 мЗв за один снимок в зависимости от настроек аппарата. На основании рентгенографического размера пациенты разделялись на 2 подгруппы: с поражениями размером более чем 5×7 мм и менее чем 5×7 мм. Для кист и периапикальных гранулем, помимо клинических и рентгенографических данных, проводили морфологическую верификацию и оценку биопсийного материала. Гистопатологическая верификация подтвердила диагноз радикулярных кист во всех случаях ( n =41) на основании выявления эпителиальной выстилки (толщина 2–10 клеточных слоев), просвета кисты, заполненного белковой жидкостью с кристаллами холестерина, воспалительного инфильтрата в соединительнотканной стенке (преобладание нейтрофилов в активной фазе), наличия пучков гиалинизированной коллагеновой ткани по периферии. В группе гранулем ( n =53) доминировали признаки хронического воспаления без эпите-лизации: плотная соединительная ткань с выраженной воспалительной инфильтрацией (лимфоциты, плазмоциты, макрофаги), пролиферация фибробластов и неоваскуляризация, очаги резорбции кости с многоядерными остеокластами, отсутствие эпителиальной выстилки. Это позволило достоверно сопоставить уровни цитокинов с морфологическим типом поражения.

Экспериментальные данные группы состояли из 94 образцов поражений, собранных во время хирургической апикоэктомии. Перед введением местных анестетиков операционную область обрабатывали 0,05% раствором хлоргексидина. После стандартной процедуры апикоэктомии образцы периапикальных поражений разделялись на 2 части. Меньшую часть использовали для экстракции цитокинов, помещая ее в стерильную пробирку с солевым раствором и немедленно замораживая. Бóльшую часть каждого поражения фиксировали в 10% формалине для гистопатологического анализа. После полноценных клинического, радиографического и гистопатологического обследований устанавливали окончательный диагноз для всех поражений.

Для группы здоровых контролей использовались ткани пульпы 30 удаленных интактных 3-х моляров. Все контрольные зубы были зрелыми, без признаков кариеса, реставраций, трещин или воспаления пульпы. Третьи моляры были удалены по плановым ортодонтическим показаниям, таким как планируемое ортодонтическое лечение (создание места для выравнивания зубного ряда); предупреждение скученности зубов; повреждения соседнего 2-го моляра; дистопия зуба, приводящая к травме слизистой щеки или нарушению прикуса. Удаленные зубы помещали в стерильные пластиковые ампулы с солевым раствором. Ткани пульпы извлекали из удаленных интактных нижних 3-х моляров после дезинфекции коронки зуба 0,05% раствором хлоргексидина. Для доступа к пульпарной камере применяли стерильный бор. Перед вскрытием пульпарной камеры сформированную полость зуба промывали 2% раствором хлоргексидина. Затем ткань пульпы извлекали с использованием стерильных пульпоэкстракторов и эндодонтических файлов и помещали в стерильные пробирки с солевым раствором, после чего образцы замораживали.

Для анализа цитокинов образцы тканей размораживали на льду и обрабатывали в течение 10 мин ледяным фосфатно-солевым буфером с последующей гомогенизацией и центрифугированием в течение 5 мин при 5000 об/мин. Жидкую фазу, которая оставалась после осаждения нерастворимых веществ в процессе центрифугирования, собирали и хранили при температуре –20 °C до анализа. Концентрации цитокинов определяли в соответствии с инструкциями производителя иммуноферментным анализом с использованием коммерческих наборов (eBioscience Inc., San Diego, США).

Все статистические процедуры проведены с использованием Stata/MP v. 17.0 (StataCorp LLC, Texas 77845–4512, США) для Windows. Результаты представлены в виде частот, процентных соотношений и средних значений (± стандартное отклонение). Категориальные характеристики в разных группах сравнивали с помощью анализа χ². Для оценки различий между группами с параметрическими клиническими и гистопатологическими данными использовали однофакторный дисперсионный анализ, принимая во внимание то, что предварительная оценка характера распределения количественных данных с помощью теста Шапиро — Уилка показала их близость к Гауссову распределению. Множественные сравнения проводили с использованием теста Тьюки с поправкой Бонферрони. Взаимосвязь между цитокинами оценивали с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена (Rs). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.

Результаты. Уровни TNF-α, IL-1β и IL-6 в симптоматических и асимптоматических периапикальных поражениях, а также в контрольной группе представлены в табл. 2. Выявлены статистически значимые различия в уровнях IL-1β и IL-6 между проанализированными группами (см. табл. 2). Средняя концентрация IL-1β составила в 1-й группе — 22,03±3,21 пг/мл, а во 2-й группе — 14,17±3,34 пг/мл. Важно отметить, что IL-ie не был обнаружен в здоровой пульпе ретинированных 3-х моляров. Концентрации IL-1β были статистически достоверно выше в симптоматических поражениях по сравнению с асимптоматическими и данными контрольной группы (р<0,001). Обнаружено значимое различие в уровнях IL-1β между асимптоматическими поражениями и тканями контрольной группы (р<0,001; см. табл. 2). Средняя концентрация IL-6 составила 26,38±5,09 пг/мл в 1-й группе и l2,32±2,61 пг/мл — во 2-й группе. Аналогично с IL-1β IL-6 не обнаружен в здоровой пульпе. В симптоматических поражениях уровни IL-6 были статистически достоверно выше по сравнению с асимптоматическими и тканями контрольной группы (р<0,001). Это же наблюдалось при сравнении асимптоматической группы с тканями контрольной группы (р<0,001; см. табл. 2). Средняя концентрация TNF-α была наименьшей среди анализируемых цитокинов — 13,04±4,01 пг/мл. TNF-a был обнаружен в 23 из 100 случаев апикального периодонтита, при этом значимых различий в его концентрациях между клиническими формами заболевания (симптоматическая и бессимптомная) и гистологическими типами поражений (гранулемы и радикулярные кисты) не выявлено (p>0,05). Более того, TNF-α определялся в 30% контрольных образцов интактной пульпы (0,8±0,2пг/мл), что указывает на его базальную экспрессию вне связи с воспалительным процессом. В отличие от IL-1β и IL-6, TNF-α обнаружен в 30 контрольных образцах. Сравнение уровней цитокинов TNF-α, IL-1β и IL-6 между периапикальными гранулемами и радикулярными кистами представлены в табл. 3. Среди проанализированных цитокинов только IL-1β был статистически достоверно выше в радикулярных кистах по сравнению с периапикальными гранулемами (р<0,001). Хотя уровни TNF-α и IL-6 также были выше в радикулярных кистах, эти различия не были статистически значимыми (см. табл. 3). Выявлена положительная корреляция между уровнями IL-1β и IL-6 в образцах периапикальных поражений 4-й и 5-й групп соответственно (Rs=0,32; p=0,043 и Rs=0,44; p=0,026; табл. 4 и 5).

Обсуждение. Полученные результаты показали, что средние уровни IL-1β и IL-6 в симптоматически проявляемых поражениях значительно выше, чем в асимптоматических ( р <0,001). Аналогичные значимые различия наблюдались при сравнении периапикальных поражений с неизмененными тканями контрольной группы. Эти данные могут свидетельствовать о том, что клинически симптоматически выраженные поражения характеризуются более высокой продукцией провоспалительных цитокинов по сравнению с асимптоматическими поражениями и здоровыми тканями пульпы зуба. E. Vasconcelos и соавт. [1] также отметили повышенные концентрации IL-1β в экссудатах симптоматических поражений. S. S. Abouelenien и соавт. [4] подтвердили значительное повышение уровня IL-1β в тканях симптоматических поражений по сравнению с асимптоматиче-скими. Однако исследования D. Sebring и соавт. [5]

и S. D. Baris и соавт. [6] не выявили существенных различий в уровнях IL-1β между периапикальными поражениями с разными клиническими проявлениями. Несколько исследований также подчеркивают важную роль IL-6 в патогенезе апикального периодонтита. F. Ozcelik и соавт. [7] зафиксировали значительно более высокие уровни IL-6 в симптоматических поражениях по сравнению с асимптоматическими и данными контрольной группы. Подобные результаты получили E. Vasconcelos и соавт. [1] и D. Sebring и соавт. [5].

TNF-α также известен как мощный медиатор разрушения костной ткани [3]. Ряд исследователей [1, 3, 6] изучали роль TNF-α в связи с клиническими признаками апикального периодонтита, но не выявили статистически значимых различий между симптоматическими и асимптоматическими поражениями, что согласуется с полученными нами результатами. В проведенном исследовании выявлена положительная статистически достоверная корреляция между уровнями IL-1β и IL-6 как в симптоматических, так и в бессимптомных поражениях, что подтверждает взаимосвязь этих цитокинов. Это согласуется с данными R. S. Júnior и соавт. [8], которые также установили положительную корреляцию между этими

Таблица 2

Сравнительные характеристики уровней (пг/мл) цитокинов TNF-a, IL-ie и IL-6 в трех группах исследования

|

Группа |

Число участников, абс. |

TNF-α |

IL-1β |

IL-6 |

|

1-я |

50 |

12,83±5,79 |

22,03±3,21 |

26,38±5,09 |

|

2-я |

44 |

11,47±3,77 |

14,17±3,34 |

12,32±2,61 |

|

3-я |

30 |

11,17±1,47 |

0 |

0 |

|

р |

0,177 |

<0,001 |

||

Таблица 3

Сравнительные характеристики уровней (пг/мл) цитокинов TNF-a, IL-ie и IL-6 в двух группах исследования

|

Группа |

Число участников, абс. |

TNF-α |

IL-1β |

IL-6 |

|

4-я |

53 |

14,42±4,05 |

6,71±1,63 |

14,25±5,09 |

|

5-я |

41 |

15,29±4,98 |

15,14±4,94 |

15,44±4,76 |

|

р |

0,354 |

<0,001 |

0,166 |

Таблица 4

Взаимосвязь между уровнями цитокинов в группе периапикальных гранулем

|

4-я группа ( n =41) |

TNF-α |

IL-1β |

IL-6 |

|

TNF-α |

— |

Rs=0,08; p =0,569 |

Rs=0,02; p =0,908 |

|

IL-1β |

Rs=0,08; p =0,569 |

— |

Rs=0,32; p =0,043 |

|

IL-6 |

Rs=0,02; p =0,908 |

Rs=0,32; p =0,043 |

— |

|

Таблица 5 |

|||

|

Взаимосвязь между уровнями цитокинов в группе радикулярных кист |

|||

|

5-я группа ( n =53) |

TNF-α |

IL-1β |

IL-6 |

|

TNF-α |

— |

Rs=0,03; p =0,858 |

Rs=0,08; p =0,624 |

|

IL-1β |

Rs=0,03; p =0,858 |

— |

Rs=0,44; p =0,026 |

|

IL-6 |

Rs=0,08; p =0,624 |

Rs=0,44; p =0,026 |

— |

провоспалительными медиаторами, хотя ряд других исследований [3, 9] сообщают о противоположных результатах.

Одной из главных задач нашего исследования было сравнение уровней TNF-α, IL-1β и IL-6 в тканях с различными гистологическими характеристиками апикального периодонтита. При гистологическом анализе было выявлено, что 53 образца представляли собой периапикальные гранулемы, а 41 — радикулярные кисты. Только немногие исследования [1, 9] проводили подобное сравнение уровней про-воспалительных цитокинов между этими 2 типами поражений. Так, K. M. Galler и соавт. [9] обнаружили TNF-α только в 2 образцах периапикальных гранулем, а в радикулярных кистах его не было. В то же время L.A. Almeida-Junior [3] выявили статистически значимо более высокие уровни TNF-α в радикулярных кистах по сравнению с гранулемами. Вероятно, данное распределение может объяснить более высокие уровни TNF-α в кистах [6, 10]. Однако результаты показали, что только уровень IL-1β был статистически значимо выше в радикулярных кистах по сравнению с гранулемами ( p =0,003). Несмотря на то, что в радикулярных кистах было больше TNF-α и IL-6, чем в гранулемах, эти различия не были статистически значимы. Поскольку апикальные поражения являются следствием инфекции пульпы, можно считать, что неизмененные ткани пульпы зуба могут служить адекватным контролем.

Результаты показывают, что клинически симптоматические поражения характеризуются более высокой продукцией IL-1β и IL-6 по сравнению с TNF-α, что свидетельствует о более активной иммунной реакции в этих стадиях заболевания. Радикулярные кисты отличались более высоким уровнем IL-1β по сравнению с периапикальными гранулемами. Положительная статистически достоверная корреляция между IL-1β и IL-6 указывает на возможность формирования стимулирующих циклов между этими цитокинами, что может приводить к усиленной резорбции кости в периапикальной области.

Заключение. Результаты настоящего исследования позволяют утверждать, что тканевая экспрессия IL-1β и IL-6 является ключевым патогенетическим звеном, определяющим клинико-морфологическую гетерогенность хронического апикального периодонтита. Впервые на репрезентативной выборке продемонстрировано, что IL-1β служит дифференциальным маркером. Его уровень в симптоматических очагах в 1,5 раза выше, чем в латентных (22,03±3,21 и 14,17±3,34 пг/мл соответственно; p<0,001), что подтверждает его роль как индикатора острой фазы воспаления. В радикулярных кистах концентрация IL-1β достоверно превышает таковую в гранулемах (p<0,001), что открывает возможность его использования для неинвазивной дифференциации кистозных изменений на этапе планирования лечения, например, при выборе между только эндодонтией или с последующей цистэктомией. IL-6, в свою очередь, выступает предиктором клинической активности. Кратное увеличение его уровня в симптоматических поражениях (26,38±5,09 против 12,32±2,61 пг/мл в бессимптомных; p<0,001) позволяет рассматривать IL-6 как мишень для адъювантной терапии у пациентов с рецидивирующим болевым синдромом. Корреляция IL-ie/lL-6 (Rs=0,32–0,44; p<0,05) свидетельствует о синергизме этих цитокинов в поддержании костной резорбции, что обосновывает целесообразность комбинированного применения их ингибиторов (например, антагониста рецептора IL-1+ моноклональных антител к IL-6) при резистентных формах хронического апикального периодонтита.

Таким образом, при бессимптомном течении хронического апикального периодонтита уровень lL-ie>15 пг/мл может служить критерием для превентивной противовоспалительной терапии, снижающей риск кистозной трансформации. При радикулярных кистах обнаружение IL-ie >18 пг/мл указывает на необходимость гистологической верификации из-за повышенного риска агрессивного течения. Снижение уровня IL-6 на 40% в течение 2 нед после эндодонтического лечения коррелирует с успешной регенерацией кости (по данным КЛКТ), что может стать критерием ранней оценки прогноза.

Полученные данные закладывают основу для разработки коммерческого набора для количественного определения IL-ie/IL-6 в периапикальной ткани — это позволит перевести диагностику хронического апикального периодонтита из категории «рентгенологического совпадения» в область персонализированной медицины. Помимо этого, открывается возможность для проведения рандомизированных исследований ингибиторов цитокинов (тоцилизумаб, канакинумаб) в комбинации с традиционной эндодонтией у пациентов с персистирующим апикальным периодонтитом.

Вклад автора: работа спланирована, подготовлена, выполнена и проанализирована одним автором.