Тканые шпалеры в художественном убранстве пригородных дворцов Санкт-Петербурга: опыт использования и реставрации во второй половине XIX века

Автор: Бородин И.В.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлен опыт использования и реставрации тканых шпалер из художественного убранства пригородных дворцов Санкт-Петербурга. Традиция использования тканых шпалер в убранстве русского дворцового интерьера восходит к концу XVII - началу XVIII в., времени реформ и преобразований во всех сферах жизни Российского государства. Новые формы быта, грандиозный размах строительства дворцов и общественных зданий, расширение торговых и дипломатических контактов - все это оказало значительное влияние на формирование художественной системы использования тканей, ковров и шпалер.

Шпалера, убранство, реставрация, павловский дворец, гатчинский дворец, петергоф, монплезир, ассамблейный зал

Короткий адрес: https://sciup.org/170200492

IDR: 170200492 | УДК: 7.025 | DOI: 10.34685/HI.2023.40.1.012

Текст научной статьи Тканые шпалеры в художественном убранстве пригородных дворцов Санкт-Петербурга: опыт использования и реставрации во второй половине XIX века

В правление царя Алексея Михайловича (1629– 1676) в Россию пришли многие европейские традиции. И хотя стенные ковры были новым для России видом искусства, архивные документы и воспоминания современников сохранили описания домашнего быта русских царей и князей, чьи палаты были украшены западноевропейскими шпалерами, привезенными в Россию в качестве дипломатических даров1. Таким образом, интерес к европейской в 1681 году получил шесть гобеленов с «Вакханалиями» по картонам Джулио Романо. В числе подарков, полученных посольством 1687 года, был гобелен из серии «Королевские замки», гобелен, изображавший «Охоту Дианы», с Делафосса и лебреновская серия «Истории Иакова». О подарках, полученных русскими посольствами во Франции, см.: Roche D. Le Mobilier frangais en Russie. Paris, 1911. Документы, относящиеся к гобеленам, см. в кн.: Fenaille М. Etat general des Tapisseries des Gobelins. Epoque Louis XIV. Paris, 1903. О пребывании посольства Потемкина в Париже см.: Saintot. Recit de voyage du prince Potemkine. Paris, 1855. Снаряженное Голицыным в 1687 г. посольство Долгорукова получило подарков на общую сумму в 52 573 ливра – кроме го- культуре пробудился в России задолго до вступления на престол Петра Великого, который, по выражению графа Франческо Альгаротти (1739), открыл окно в Европу. Однако именно с него для России начался новый отсчет времени.

Во время своего второго путешествия в Западную Европу в 1716–1717 годах Петр I живо интересовался работой архитекторов, художников, скульпторов, ковровщиков, мебельщиков, ювелиров, ученых и ткачей. Такой интерес был обусловлен стремлением превратить Россию в морскую державу и придать великолепия новой столице — Петербургу, украсить его дворцы шедеврами западного искусства.

В апреле 1717 года в Брюсселе ему были показаны работы фламандских мастеров2. А во время своего пребывания в Париже он дважды посетил мануфактуру Гобеленов3, где познакомится со всеми этапами изготовления тканых шпалер и принял окончательное решение о заказе «Гисторий» — серии из четырех гобеленов, на сюжеты побед русских войск под командованием Петра I над шведской армией под командованием Карла XII4.

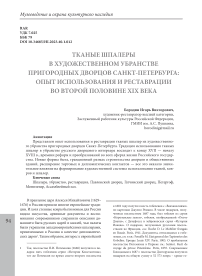

Вероятнее всего, Пётр предполагал повесить их в Кавалерском зале Зимнего (третьего по счету) дворца5. (Илл.1–2)

Илл. 1. Третий дворец Петра I. Реконструкция А. Синицыной.

Илл. 2. Интерьер Кавалерского зала.

Реконструкция А. Синицыной

В 1717 году по инициативе Петра I была основана Санкт-Петербургская шпалерная мануфактура, деятельность которой внесла заметный вклад в историю русского декоративного искусства. Вскоре после её основания отечественные шпалеры становятся неотъемлемой частью убранства дворцовых интерьеров. Вместо «горниц» и «светелок», типичных для московских теремов, начинают создавать дворцы с просторными залами. Складываются новые приемы их декоративной отделки и убранства.

В 1732 году было завершено строительство комплекса Поваренных покоев при Монплезире в Петергофе. (Илл. 3)

Согласно плану Ф.Б. Растрелли, утвержденному в декабре 1747 года, шпалеры, вытканные на шпалерной мануфактуре, украсили Ассамблейный зал в Монплезире. Это был первый случай в истории дворцового строительства Санкт-Петербурга, когда тканые шпалеры были изготовлены по замыслу архитектора. В остальных случаях архитекторы использовали в отделке интерьеров пригородных дворцов уже имеющиеся нами. См. Михайлов Г.В. Зимние дворцы Петра I. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ. 2002. С.135.

Илл. 3. Дворец “Монплезир”. ГМЗ «Петергоф» © ГМЗ «Петергоф», фотоматериалы, 2021. Фотограф — М.К. Лагоцкий западноевропейские шпалеры.

Искусство России, что естественно, испытывало на себе разнообразные влияния, усваивая и творчески перерабатывая их. В последней трети XVIII века наблюдается экспансия французского искусства на все государства Европы. Из этой страны Россия не только черпала новые образы, но и включала многочисленные произведения французского декоративного искусства в свой собственный художественный контекст.

С приездом ко двору Екатерины II Чарльза Камерона (1745–1812) наблюдается внедрение в русские дворцовые интерьеры некоторых приемов, в частности в употреблении изделий из текстиля, сложившихся в Англии.

Архитектор В.Ф. Бренна (1747–1820), художник-декоратор П.Г. Гонзага (1751–1831) и многие другие их соотечественники обогатили русский классический интерьер элементами театральной декоративности и барочной пышности. Именно благодаря таланту Винченцо Бренны (в России — Викентий Францевич Бренна) были созданы парадные интерьеры Павловского и Гатчинского дворцов, Михайловского замка, в которых тканые шпалеры стали одной из важнейших составных частей тканевого убранства, воплотив нормы безупречного художественного вкуса.

В конце XVIII века появляются залы, такие как Малиновая гостиная в Гатчинском дворце, Ковровый кабинет и Библиотека Марии Федоровны в Павловске, планировка которых исключительно подчинена шпалерам. Заключенные в резные золоченые рамы, подобно живописным полотнам, шпалеры и гобелены становятся в этот период определяющей частью художественного решения тех залов, где они расположены. В убранство русских дворцов были органично включены прекрасные работы Парижской Королевской гобеленовой мануфактуры, полученные в качестве дипломатических подарков, и шпалеры отечественного производства.

Многочисленные дипломатические подарки и закупки поступали в кладовые Гофинтенданской конторы, откуда они и распределялись по строящимся дворцам.

В 1795 году царское собрание пополнилось коллекцией польского короля Сигизмунда II Августа (1520–1572), основная часть которой была вывезена в качестве контрибуции из Вавельского королевского замка в Кракове6. Грандиозный тканый ансамбль состоял из нескольких шпалерных серий, заказанных в ведущих мастерских Брюсселя в период между 1550–1560 гг. по картонам Михаэля Кокси (1499–1592), Корнелиса Флориса (1514–1575), Корнелиса Боса (около 1506/10–1555) и других нидерландских художников7.

Вплоть до середины XIX века шпалеры хранились на складах Гофинтендантской конторы. И лишь по окончании перестройки Арсенального каре Гатчинского дворца8 было принято решение украсить ими интерьеры. По замыслу архитектора Р.И. Кузьмина (1811–1867)9, шпалеры погружали в атмосферу эпохи Возрождения. Большей частью поистине монументальные тканые произведения искусства, выполненные в эксцентричной манере и насыщенной цветовой гамме, затканные золотыми и серебряными нитями, производили неизгладимое впечатление. Предметы художествен-

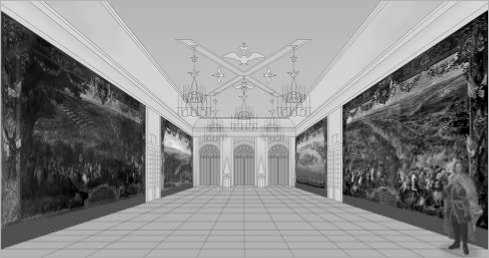

Илл. 4. Вторая приемная Александра III в Гатчинском дворце. Фото до 1920-х годов ного убранства — стилизованная мебель темного дерева, массивные патинированные осветительные приборы органично дополняли неоренес-сансную атмосферу залов. (Илл. 4)

Сохранившиеся сведения о методах «починки» и «приспособления» шпалер из этого собрания наглядно иллюстрируют характерное отношение к произведениям тканого искусства в России XIX века.

Согласно указу конторы Императорского двора, в мае-июле 1859 года 89 из 157 шпалер были распределены следующим образом: во дворец императора Петра I в Летнем саду — 20, Петровский дворец — 24, Екатерининский дворец — 13 и в Гатчинский дворец — 3210. Остальные шпалеры были переданы в Конюшенный музей, Академию художеств и частично оставлены в залах Зимнего дворца.

Работы были поручены придворному мебельному фабриканту Туру, в штате которого состоял «иностранец Прива»11. Судя по сохранившейся переписке, это был французский мастер, привлеченный к столь выгодному заказу. В письме в контору Императорского двора Ф. Прива писал: «Гофмаршал Нарышкин в присутствии Их Превосходительств князя Гагарина и барона Мейен-дорфа поручил мне реставрацию шпалер Гобеленов из Гатчинского дворца, равно как и тех, что предназначались для резиденции в Екатеринго-фе и дворца Петра I. В это время мне были переданы рисунки с замерами, снятыми господином архитектором Кузьминым, для того чтобы определить размещение шпалер»12.

В залах бельэтажа Гатчинского дворца предполагалось «разместить гобелены в рамах, соображаясь характеру убранства каждой комнаты»13. Для укрепления деревянных рам, согласно «Смете на необходимые работы для отделки гобеленов», было необходимо «прорубить в кирпичных стенах скарпелью борозды шириной от 1 ½ до 2 верш. и толщиной 1 ½ дюйма, с обмазкой краев алебастром»14. Шпалеры, предварительно «вычищенные и исправленные… выкраивались, подворачивались», а затем прибивались «заершен-ными гвоздями»15.

Фламандские шпалеры были размещены в восьми залах бельэтажа, непосредственно примыкавших к Китайской галерее: в четырех залах на половине великой княгини Александры Иосифовны (1830–1911) и великого князя Константина Николаевича (1827–1892) — в кабинете и приемной князя, в зале и кабинете княгини; в трех залах на половине великой княгини Екатерины Михайловны (1827–1894), дочери великого князя Михаила Павловича (1798–1849), — в гостиной, опочивальне и кабинете; в гостиной великой княгини Елены Павловны (1806–1873), супруги великого князя Михаила Павловича16.

Согласно дворцовым описям второй половины XIX века, в обозначенных интерьерах находились тридцать восемь шпалер: шесть ковров из серии «История прародителей», восемь из «Истории Ноя», шестнадцать шпалер-вердюр с изображениями животных, один ковер с польским гербом (ковер для тронного места). Семь небольших шпалер, видимо, использовались в кабинете Екатерины

Михайловны в качестве десюдепортов, оконных карнизов и над камином17. (Илл. 5)

На протяжении более полувека шпалеры укра-

Илл. 5. Башенный кабинет Александра III в Гатчинском дворце. Фото до 1920-х годов.

шали залы Гатчинского дворца. Летом 1917 г. первый директор музея В.П. Зубалов18 так описывал увиденные им шпалеры: «Их [шпалеры] в Гатчине частично изрезали, из бортов вырезали отдельные орнаментальные мотивы и набили их на спинки кресел, или просто борты обрезали, когда шпалеры оказывались слишком большими для стен; в не- которых были прорезаны отверстия для печных вьюшек»19.

«Практика столь “вольного” обращения с ценными произведениями тканого искусства появилась гораздо раньше, и такой пример можно было увидеть в парадных залах XVIII века Гатчинского дворца. Бордюры и борта гобеленов в Верхней Тронной Павла I и Малиновой гостиной были отрезаны более чем на полвека раньше фламандских шпалер, тоже с целью украсить ими строго определенные помещения»20.

После подписания Рижского договора (март 1921 г.) начался длительный процесс реституции, и в течение 1920-х гг. большинство шпалер было возвращено Польскому государству.

В дальнейшем Ф. Прива принимал активное участие в перераспределении оставшихся шпалер и проводил работы по их очистке в Царском Селе, Академии художеств и в Музеуме придворных экипажей21. Из переписки мастера с чиновниками конторы Императорского двора можно сделать вывод, что Ф. Прива участвовал в работах со 160 шпалерами22.

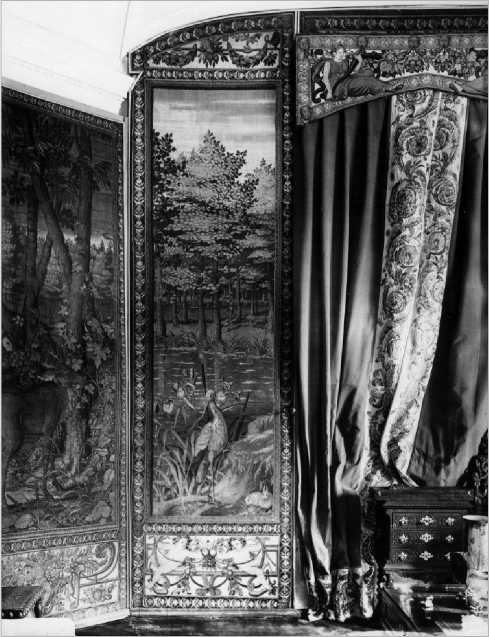

История бытования шпалер Ассамблейного зала дворца Монплезир в Петергофе23 менее драматична. Ковры «индийской серии» (“Ten-tur des Indes”, как названа она в документах тех лет), украшавшие стены зала, являлись русской интерпретацией знаменитой французской серии «Новые Индии»24. Шпалеры были исполнены на Петербургской шпалерной мануфактуре на протяжении 1720–1740-х годов по картонам Франсуа Дюпарта (1661–1743), в основе которых лежат картины художника Альберта ван дер Экхо-ута (ок. 1610–1665) и серией шпалер-«гротесков» по мотивам французских орнаменталистов Жана Берена (1639–1711) и Клода Одрана (1638–1734) 25. (Илл. 6)

Упоминание о первых ремонтных работах,

Илл. 6. Банный корпус дворца “Монплезир”. Ассамблейный зал. Общий вид. ГМЗ «Петергоф»

Фотограф — Д.Г. Яковлев.

проводившихся в Ассамблейном зале, приведены в «Ведомостях на исправление зала в связи с наводнениями и бурями, имевшими место в конце XVIII — начале XIX века». В реестрах работ, осуществленных в 1802–1825 гг., не только содержатся сведения о первой реставрации шпалер, но и встречается еще одно наименование зала — Арапский, закрепившееся за ним благодаря тематике сюжетов украшавших его шпалер26. Вторично шпалеры были реставрированы в 1866 г., когда во вновь отделанном Арапском зале оштукатуренные стены «были облицованы бывшими на них, ныне возобновленными, гобеленами»27.

В 1899 г. снова возникла необходимость в ремонте зала. Шпалеры были сняты и осмотрены специальной комиссией. «При осмотре оказалось, что означенные гобелены во многих местах повреждены, в особенности низы их истлели и измочалились, во многих местах заметны мелочные починки и исправления, сделанные, однако, крайне грубо. Причиною порчи гобеленов является нахождение их в сыром неотапливаемом помещении, причем они натянуты непосредственно на неоштукатуренные каменные стены без всяких подрамников. …Гобелены были слишком ветхие, наклеены на репс и замазаны… известью»28.

Реставрация семнадцати шпалер проводилась в мастерских «Первого специального заведения починки и чистки ковров». В соответствии с проектом работ, составленным Мм Гильемет Гюбен-таль29, предполагалось: «Вышеозначенные гобелены должны быть вычищены, починены шелком и шерстью. Цвета восстановить, аппретировать и дублировать полотно. Работы исполнить чисто, тщательно и аккуратно»30. Согласно практике, распространенной в XIX веке, было необходимо «гобелены, представляющие значительную ценность, привести в полный порядок и по исполнению сего вставить в самостоятельные рамы…»31. Работы продолжались в период с августа 1899 по апрель 1901 г.32. По их окончании дублированные на полотно и натянутые на подрамники шпалеры были освидетельствованы ревизором технического контроля министерства Императорского двора — архитектором Петергофского управления33.

К сожалению, архивные документы не сообщают сведений о составе клея, применявшегося в качестве аппрета. Однако, учитывая практику использования мучного клейстера и желатина при реставрации знамен и штандартов в Артиллерийском историческом музее во второй половине XIX — начале XX века34, можно предположить, что и аппретирование шпалер было выполнено мучным клейстером.

На протяжении XX века шпалеры Ассамблейного зала неоднократно реставрировались. Последняя комплексная реставрация была проведена в 1995 году специалистами Лаборатории научной реставрации тканей Государственного Эрмитажа. Учитывая состояние сохранности и особенно- сти дальнейшего экспонирования, полотна всех шпалер полностью укреплялись на ткань с помощью шелковых нитей, без использования клеевых составов.

Список литературы Тканые шпалеры в художественном убранстве пригородных дворцов Санкт-Петербурга: опыт использования и реставрации во второй половине XIX века

- Архипов Н.И. Ассамблейный зал Монпле-зира — произведение В. Растрелли // Научные сообщения Гос. инспекции по охране памятников Ленинграда. Л., 1959. С. 41-47.

- ГМИИ им. А.С. Пушкина. Реставрация и консервация [сайт]. URL: https://museumconservation. ru/data/specprojects/tkanoe-velikolepie/history-of-tapestries/shpalernye-masterskie-zapadnoj-evropy-v-xviii-veke/ (дата обращения: 06.01.2023).

- Зубалов В.П. Страдные годы России. М: Индрик, 2004. 319 с.

- Коршунова Т.Т. Петербургская императорская шпалерная мануфактура. К 300-летию основания. СПб, Государственный Эрмитаж, 2018. 166 с.

- Лехович Т.Н. «Сии шпалеры баталей на память славных дел»: Петр I - привилегированный заказчик мануфактуры гобеленов // Меншиковские чтения. СПб., 2015. Вып. 6(15). С.195-206.

- Михайлов Г.В. Зимние дворцы Петра I. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ 2002. 224 с.

- РГИА. Ф. 469. Оп. 12. Д. 1279. Л. 4, 14, 19, 34-36, 56, 62, 76, 90, 90 об., 91.

- РГИА. Ф. 472. Оп. 15. 1866. Д. 13. Л. 50.

- РГИА. Ф. 490. Оп. 2. 1802-1825. Д. 388. Л. 77, 78.

- РГИА. Ф. 490. Оп. 4. Д. 1204. Л. 2, 3, 9, 11, 15.

- Семенович Н.Н. Реставрация музейных тканей. Л., Государственный Эрмитаж, 1961. 79 с.

- Фомина С.С. Коллекция художественных тканей Гатчинского дворца // Гатчинский дворец. Интерьеры императорской резиденции в акварелях и фотографиях XIX - начала XX века. СПб., Курорты Петербурга, 2007. 160 с.

- Шпалеры Вавельского королевского замка в интерьерах Гатчинского дворца. // Россия - Польша. Два аспекта европейской культуры: сборник научных статей XVIII Царскосельской научной конференции / Гос. музей-заповедник «Царское Село». Санкт-Петербург: Серебряный век, 2012. С. 594-603.

- Brosens, K. A Contextual Study of Brussels Tapestry, 1670-1770: The Dye Works and Tapestry Workshop of Urbanus Leyniers (1674-1747). Brussel, 2004. P. 253.

- Hennel-Bernasikowa М. Arrasy Zygmunta Augusta. The Tapestries of Sigismund Augustus. Zamek Krolewski na Wawelu, 1998. 127 р.