Точность инновационного прогноза емкостных свойств юрско-меловых коллекторов Гыданской и западной части Енисей-Хатангской нефтегазоносных областей по данным сейсморазведки и бурения

Автор: Левчук Л.В., Афанасенков А.П., Сурова Н.Д., Копилевич Е.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геофизические исследования

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены новые данные о емкостной характеристике юрско-меловых отложений западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба и сопредельной территории северо-востока Западно-Сибирской плиты, полученные по материалам сейсморазведки и бурения с применением инновационной технологии комплексного спектрально-скоростного прогноза. Емкостная характеристика юрско-меловых отложений определена путем компиляции опубликованных литературных материалов и на основе результатов, полученных авторами при построении новых прогнозных карт емкостных параметров коллекторов по шести юрско-меловым резервуарам. Это позволило закартировать наиболее высокоемкие зоны по каждому исследуемому резервуару, выявить общие закономерности для граничащих резервуаров, а также принципиальные различия между меловыми и юрскими резервуарами. Достоверность новых прогнозных карт оценена путем прямого сопоставления прогнозируемых значений емкостных параметров с неиспользованными при построении новыми скважинными данными. Средние ошибки построений составили 6,65 и 5,19 % для эффективной толщины и удельной емкости соответственно, что является допустимым и удовлетворительным результатом при региональном прогнозе

Енисей-хатангский региональный прогиб, гыданская и енисей-хатангская нефтегазоносные области, западно-сибирский нефтегазоносный бассейн, геологическая модель, емкостная характеристика, коллектор, эффективная толщина, сейсморазведка, динамическая интерпретация, оценка точности, достоверность

Короткий адрес: https://sciup.org/14128553

IDR: 14128553 | УДК: 550.8.053 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-3-61-69

Текст научной статьи Точность инновационного прогноза емкостных свойств юрско-меловых коллекторов Гыданской и западной части Енисей-Хатангской нефтегазоносных областей по данным сейсморазведки и бурения

Гыданская и Енисей-Хатангская нефтегазоносные области (НГО) являются важными газодобывающими районами Красноярского края. В пределах этого региона в юрско-меловых отложениях открыто 35 месторождений УВ.

В терригенном юрско-меловом разрезе пород Гыданской и Енисей-Хатангской НГО ритмично чередуются отложения преимущественно алевритопесчаного и алевритоглинистого состава. Алевритопесчаные породы с точки зрения фильтрационно-емкостных свойств являются коллекторами, а алевритоглинистые — покрышками. Сочетание коллекторов с перекрывающими непроницаемыми отложениями (покрышками) формирует природный резервуар, способный сохранять залежи нефти и/или газа при благоприятных геологических условиях.

В данной статье приведены новые данные о региональном прогнозе коллекторских свойств, рассмотрена характеристика природных резервуаров с позиции их аккумулятивных свойств, а также оценена точность выполненных построений прогнозных карт.

Прогноз емкостных свойств юрско-меловых коллекторов Гыданской и западной части Ени-сей-Хатангской НГО выполнен с использованием инновационной технологии комплексного спектрально-скоростного прогноза (КССП) [1], адаптированной к сложным сейсмогеологическим условиям исследуемой территории [2] общей площадью около 400 тыс. км2. Принципиальные особенности технологии КССП заключаются в использовании теоретически обоснованного спектрально-временного описания сейсмического импульса, форма которого меняется при изменении упругих свойств среды из-за непостоянства емкостных свойств [3]. Инновационность технологии КССП определяется новыми методами геофизической разведки, на которые получены патенты на изобретения Российской Федера-ции1 [1].

Адаптация технологии КССП к сложным сейсмогеологическим условиям юрско-меловых коллекторов Гыданской и западной части Енисей-Хатангской

НГО подробно описана в работе [2]. Геологическое истолкование полученных пространственных распределений емкостных параметров юрско-меловых коллекторов изучаемого региона приведено в работе [4].

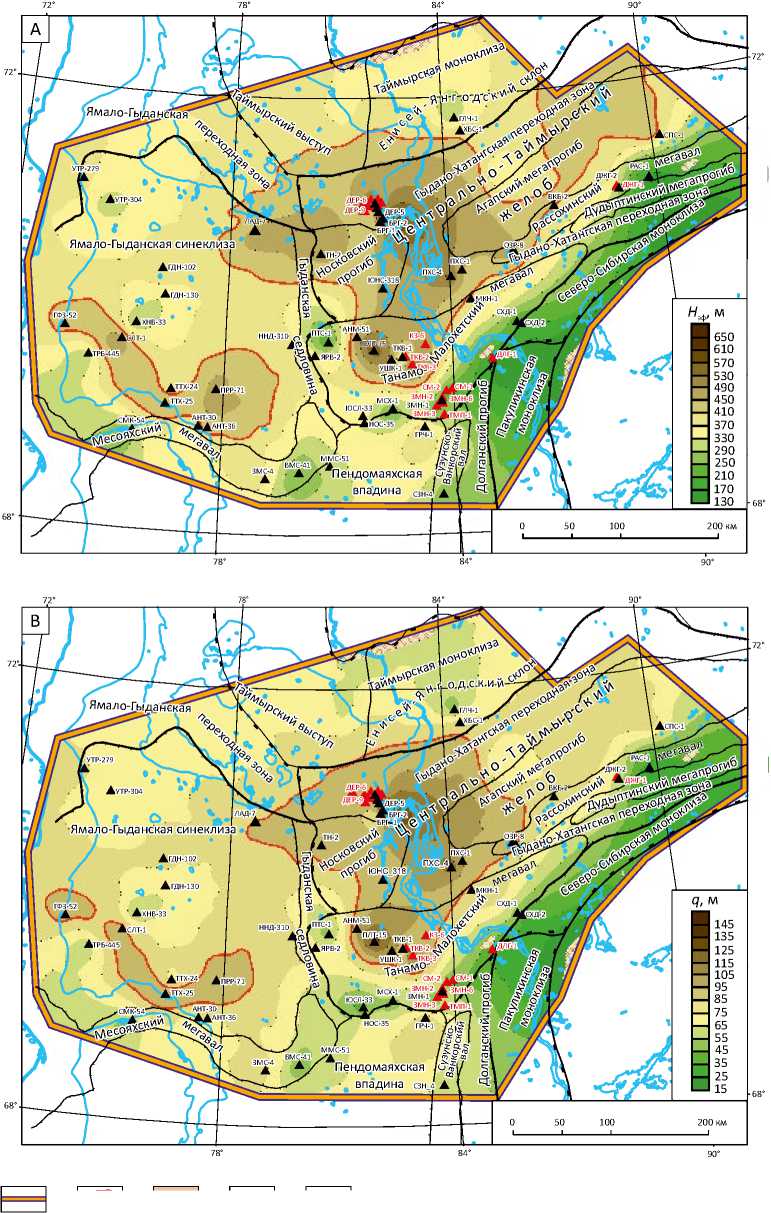

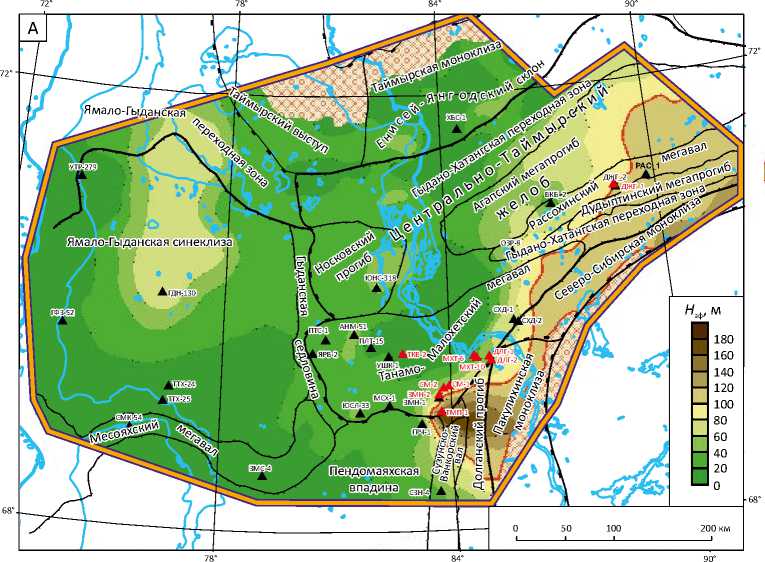

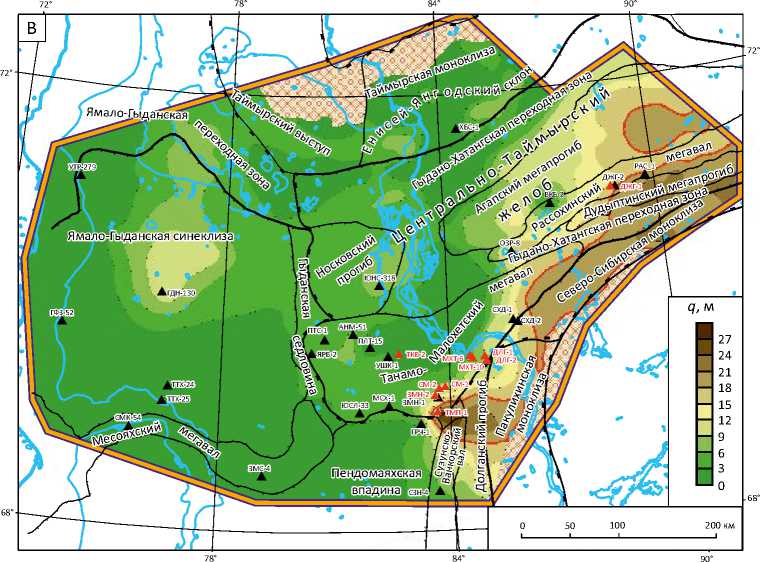

Прогноз осуществлен путем построения прогнозных карт эффективных толщин ( Н эф ) и удельной емкости ( q = H эф • К п) коллекторов по резервуарам, охватывающим стратиграфический интервал от верхнего мела до средней юры [4]. Для иллюстрации полученных результатов в статье приведены такие карты малохетско-суходудинского (K j V2-a j ) (рис. 1) и малышевского (J2bt-k 1 ) (рис. 2) резервуаров.

Малохетско-суходудинский субрегиональный резервуар выделяется в составе неокомского шельфового нефтегазоносного комплекса, который характеризуется многопластовостью и площадной изменчивостью петрофизических свойств.

Этот резервуар представлен преимущественно песчаными отложениями малохетской (пласты группы Мх) и суходудинской (песчаные пласты СД-I–СД-XIII) свит, развитыми в ундаформных (шельфовых) частях неокомских клиноформ. На территории Гы-данской НГО резервуар приурочен к продуктивным пластам танопчинской свиты (K 1 tnp). Клиноформный комплекс нижнего отдела меловой системы Притаймырского подрайона Енисей-Хатангского регионального прогиба включает байкаловскую (K1bkl) и шуратовскую (K1shr) свиты.

Проницаемые породы, слагающие малохетско-суходудинский резервуар, представлены преимущественно мелкозернистыми песчаниками с высокими фильтрационно-емкостными характеристиками. Суммарная мощность эффективных толщин по резервуару изменяется от 34 до 594 м (скв. Береговая-2). Пористость в интервале коллекторов варьирует от 10 до 24 % (при среднем значении 18 %). Коэффициент песчанистости составляет от 0,32 (скв. Пайяхская-4) до 0,96 (скв. Озерная-10) [5]. В северо-западном направлении, в сторону к погруженной зоне прогиба, наблюдается постепенное литологическое замещение проницаемых песчаных пластов плотными песчано-алевритовыми разностями с повышенной карбонатностью, в связи с чем уменьшается песчанистость резервуара от 50-60 % на Танамской структурной террасе до 15-30 % в погруженных зонах Ени-сей-Хатангского регионального прогиба.

Рис. 1. Прогнозные карты эффективных толщин (A) и удельной емкости (B) коллекторов малохетско-суходудинского (K1v2–a1) резервуара Fig. 1. Maps of predicted net thickness (A) and specific storage capacity (B) for the Malokhetsky-Sukhodudinsky reservoir (K1v2–a1)

Д * -1 5

АНМ-51 4

Границы ( 1 , 2 ): 1 — исследуемой территории, 2 — высокоемких зон (> 0,7 от max); 3 — зоны отсутствия отложений; скважины ( 4 , 5 ): 4 — эталонные, 5 — проверочные

Boundaries ( 1 , 2 ): 1 — study area, 2 — high-capacity zones (> 0,7 of max); 3 — zones where deposits are absent; wells ( 4 , 5 ): 4 — reference, 5 — control

Рис. 2. Прогнозные карты эффективных толщин (A) и удельной емкости (B) коллекторов малышевского (J2bt–k1) резервуара Fig. 2. Maps of predicted net thickness (A) and specific storage capacity (B) for the Malyshevsky reservoir (J2bt–k1)

Усл. обозначения см. на рис. 1

For other Legend items see Fig. 1

Основным флюидоупором является субрегиональная латерально невыдержанная углисто-глинистая пачка в подошве вышезалегающей яковлевской свиты мощностью 20–30 м. В составе малохетской свиты выделяются отдельные маломощные глинистые прослои, которые утолщаются и формируют локальные флюидоупоры в осевой части Енисей-Ха-тангского регионального прогиба, однако в целом характеризуются низкими изолирующими свойствами. В кровле суходудинской свиты прослеживается выдержанная пеляткинская пачка глин общей мощностью до 80 м. Невыдержанность мощности и литологическая изменчивость глинистых прослоев являются основными препятствиями для образования залежей УВ в малохетско-суходудинском резервуаре.

Залежи УВ обнаружены преимущественно в верхней части малохетской свиты, где имеется надежная покрышка яковлевского резервуара, и в низах, в верхнесуходудинской подсвите, где флюидоу-пором служит носковская пачка.

Нефтегазоносность малохетско-суходудинско-го резервуара установлена на Утреннем, Гыданском, Ладертойском, Байкаловском, Казанцевском, Пелят-кинском, Ушаковском, Яровском, Северо-Соленин-ском, Южно-Соленинском, Нанадянском, Джангод-ском, Горчинском, а также Западно-Мессояхском и других месторождениях. Основные типы залежей: массивно-пластовая и пластово-сводовая. Ловушками являются главным образом антиклинальные поднятия. Залежи в верхних пластах суходудинской свиты имеют более сложное строение и часто связаны с литологическими экранами.

На полученных прогнозных картах емкостных параметров малохетско-суходудинского резервуара (см. рис. 1), построенных по технологии КССП, выделены зоны повышенных значений эффективной толщины и удельной емкости по критерию > 0,7 от максимума, т. е. на уровне 3 дБ, как это принято при проведении спектрального анализа, а в нашем случае — спектрально-временных атрибутов КССП [3]. Полученные данные иллюстрируют приуроченность повышенных значений эффективных толщин и удельной емкости к центральной части исследуемой территории, что в тектоническом отношении соответствует западной части Центрально-Таймырского желоба и юго-западной части Ямало-Гыданской синеклизы. Расположение зон повышенных значений контролируется скважинами Пайяхские-1, 4, Пелят-кинская-15, Верхнекубинская-2 и Средне-Пясин-ская-1, а также Приречная-71 и Солетская-1.

Малышевский субрегиональный резервуар выделяется в составе среднеюрского нефтегазоносного комплекса и распространен на значительной части Енисей-Хатангского регионального прогиба, за исключением приподнятых участков Малохетского, Рассохинского и Балахнинского мегавалов, где комплекс присутствует частично или отсутствует. Общая толщина резервуара непостоянна и изменяется с запада на восток от 145 до 480 м.

Коллектором является малышевская субрегиональная свита, представленная переслаиванием песчаных и алевролито-глинистых отложений и характе- ризующаяся высокими фильтрационно-емкостными свойствами. В разрезе коллекторской толщи выделяется четыре проницаемых песчаных пласта (МЛ-I, МЛ-II, МЛ-III, МЛ-IV), разделенных пластами алевролитов и глин. Эффективная толщина малышевской свиты изменяется от 40 м (скв. Дерябинская-9) до 167 м (скв. Тампейская-1), песчанистость — от 0,27 (скважины Дерябинская-9 и Джангодская-2) до 0,88 (скв. Малохетская-6), коэффициент пористости — от 10 до 20 % [5]. Флюидоупором являются вышележащие отложения точинской свиты, представленные плохо сортированными алевролитами и аргиллитоподобными глинами. Породы точинской свиты (мощность 13–175 м) локально опесчанены и, в связи с этим, характеризуются средними и пониженными изолирующими свойствами.

В малышевском резервуаре обнаружены: газовые залежи — на Зимнем и Хабейском, газопроявления — на Мессояхском и Озерном, газоконденсатные залежи — на Геофизическом, Северо-Парусовом и Южно-Соленинском, нефтепроявления — на Севе-ро-Соленинском и Южно-Соленинском месторождениях.

На прогнозных картах емкостных параметров малышевского резервуара (см. рис. 2), построенных с использованием технологии КССП, наблюдается приуроченность повышенных значений емкостных параметров (> 0,7 от max) к южной прибортовой зоне Енисей-Хатангского регионального прогиба. Выделенная зона расположена восточнее известных месторождений, имеющих нефте- или газопроявления в данном интервале (месторождения Озерное, Зимнее, Мессояхское, Южно- и Северо-Соленинские). Полученные результаты существенно повышают перспективы малышевского резервуара, менее освещенного скважинными данными ввиду глубокого залегания, но являющегося перспективным на возможное присутствие природных резервуаров благодаря высоким значениям емкостных параметров и наличию перекрывающих низкопроницаемых отложений точин-ской свиты.

Точность выполненных построений емкостных параметров определена с использованием вероятностно-статистических алгоритмов — валидации и скользящего экзамена с расчетом среднеквадратичного отклонения (σ) эффективных толщин и удельной емкости от эталонных скважинных значений, а сечение карт (А) составило ~ 1,5 о, что означает их достаточную для дальнейшего использования доверительную вероятность ( Р = 0,86). В данной статье эффективность инновационного прогноза емкостных параметров коллекторов оценена наиболее достоверным способом — по прямому сопоставлению прогнозных значений эффективных толщин и удельной емкости с данными результатов интерпретации геофизических исследований скважин (РИГИС) новых (проверочных) скважин (табл. 1, 2).

Табл. 1. Погрешность определения емкостных параметров коллекторов малохетско-суходудинского резервуара

Tab. 1. Error of reservoir properties determination for the Malokhetsky-Sukhodudinsky reservoirs

|

Скважина |

Скважинные данные |

Прогнозная оценка |

Погрешность |

|||||

|

Н эф |

q |

Н эф |

q |

∆ Н эф |

% |

∆ q |

% |

|

|

ДЕР-1 |

481,27 |

96,26 |

468,14 |

90,31 |

13,13 |

2,73 |

5,95 |

6,18 |

|

ДЕР-2 |

452,44 |

86,9 |

507,95 |

99,81 |

55,51 |

12,27 |

12,91 |

14,85 |

|

ДЕР-3 |

453,81 |

95,6 |

482,9 |

93,77 |

29,09 |

6,41 |

1,84 |

1,92 |

|

ДЕР-4 |

462,62 |

89,47 |

515,68 |

102,64 |

53,06 |

11,47 |

13,17 |

14,71 |

|

ДЕР-7 |

529,51 |

105,75 |

507,54 |

100,55 |

21,97 |

4,15 |

5,19 |

4,91 |

|

ДЕР-8 |

490,48 |

95,6 |

527,64 |

106,7 |

37,17 |

7,58 |

11,1 |

11,61 |

|

ДЕР-10 |

445,16 |

88,18 |

477,32 |

92,37 |

32,16 |

7,22 |

4,19 |

4,75 |

|

ДЕР-13 |

527,79 |

103,35 |

527,61 |

106,45 |

0,18 |

0,03 |

3,1 |

3 |

|

ДЕР-14 |

506,83 |

100,81 |

491,59 |

96,13 |

15,25 |

3,01 |

4,68 |

4,64 |

|

ДЕР-15 |

470,72 |

95,13 |

489,94 |

96,44 |

19,22 |

4,08 |

1,31 |

1,38 |

|

ДЛГ-1 |

166,42 |

34,96 |

152,5 |

30,28 |

13,92 |

8,37 |

4,68 |

13,38 |

|

ДЖГ-1 |

325,69 |

61,74 |

310,9 |

66,25 |

14,79 |

4,54 |

4,5 |

7,29 |

|

КЗ-6 |

466,47 |

93,03 |

435,78 |

95,15 |

30,69 |

6,58 |

2,12 |

2,28 |

|

СМ-1 |

218,86 |

42,64 |

279,19 |

61,23 |

60,33 |

27,57 |

18,59 |

43,61 |

|

СМ-2 |

253,41 |

53,92 |

271,97 |

57,05 |

18,56 |

7,33 |

3,13 |

5,81 |

|

ТКВ-2 |

423,72 |

93,19 |

413,38 |

88,9 |

10,33 |

2,44 |

4,3 |

4,61 |

|

ТКВ-3 |

512,89 |

107,4 |

514,04 |

112,79 |

1,15 |

0,22 |

5,39 |

5,02 |

|

ТМП-1 |

286,81 |

60,89 |

320,65 |

65,87 |

33,84 |

11,80 |

4,99 |

8,19 |

|

ЗМН-2 |

278,21 |

59,39 |

256,92 |

56,72 |

21,3 |

7,66 |

2,67 |

4,5 |

|

ЗМН-3 |

238,39 |

51,47 |

219,88 |

48,43 |

18,52 |

7,77 |

3,03 |

5,9 |

|

ЗМН-6 |

268,96 |

59,04 |

262,67 |

57,92 |

6,29 |

2,34 |

1,13 |

1,91 |

|

Всего скважин: 21 |

Среднее |

Среднее |

Среднее |

Среднее |

||||

|

P = 1 |

24,12 |

6,93 |

5,62 |

8,12 |

||||

|

(-4 скважины) |

P = 0,86 |

17,67 |

5,1 |

4,04 |

4,94 |

|||

Табл. 2. Погрешность определения емкостных параметров коллекторов малышевского резервуара

Tab. 2. Error of reservoir properties determination for the Malyshevsky reservoirs

|

Скважина |

Скважинные данные |

Прогнозная оценка |

Погрешность |

|||||

|

Н эф |

q |

Н эф |

q |

∆ Н эф |

% |

∆ q |

% |

|

|

ДЛГ-1 |

58,61 |

8,5 |

58,77 |

8,53 |

0,16 |

0,27 |

0,03 |

0,35 |

|

ДЛГ-2 |

40,35 |

6,72 |

41,2 |

6,8 |

0,85 |

2,1 |

0,08 |

1,22 |

|

ДЖГ-1 |

94,82 |

16,12 |

107,37 |

18,31 |

12,55 |

13,23 |

2,19 |

13,61 |

|

МХТ-10 |

67,34 |

9,09 |

65,93 |

9,04 |

1,41 |

2,09 |

0,05 |

0,6 |

|

МХТ-6 |

41,54 |

7,6 |

42,44 |

7,63 |

0,9 |

2,17 |

0,03 |

0,41 |

|

СМ-1 |

84,38 |

10,43 |

85,48 |

10,47 |

1,09 |

1,3 |

0,04 |

0,38 |

|

СМ-2 |

75,8 |

10,45 |

85,86 |

10,46 |

10,05 |

13,26 |

0,01 |

0,11 |

|

ТМП-1 |

171,32 |

26,32 |

170,59 |

26,2 |

0,73 |

0,43 |

0,12 |

0,44 |

|

ЗМН-2 |

117,83 |

16,17 |

87,38 |

13,63 |

30,45 |

25,84 |

2,54 |

15,69 |

|

Всего скважин: 9 |

Среднее |

Среднее |

Среднее |

Среднее |

||||

|

P = 1 |

6,47 |

6,74 |

0,57 |

3,65 |

||||

|

(-1 скважина) |

P = 0,9 |

3,47 |

4,36 |

0,32 |

2,14 |

|||

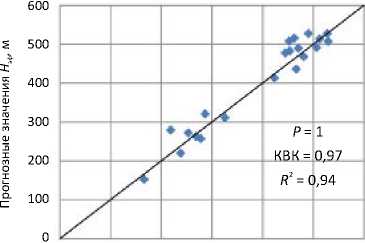

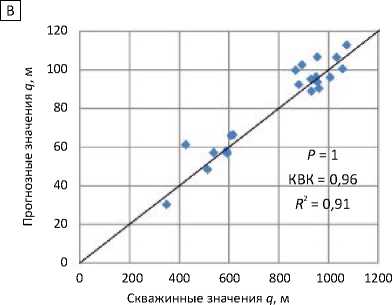

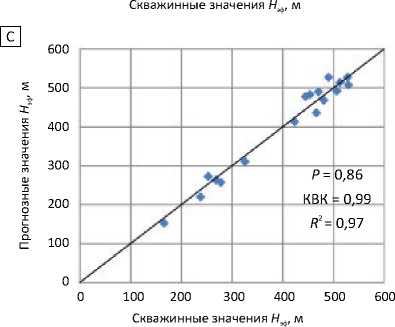

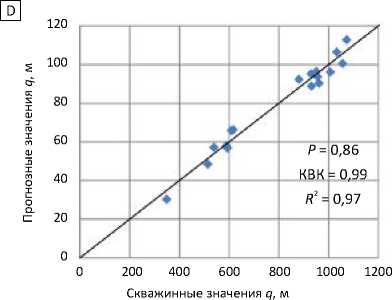

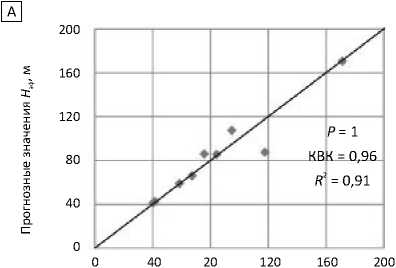

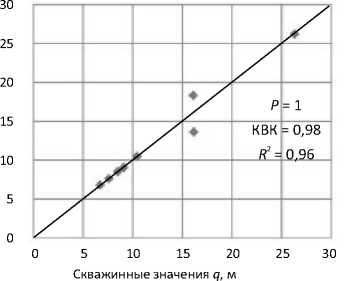

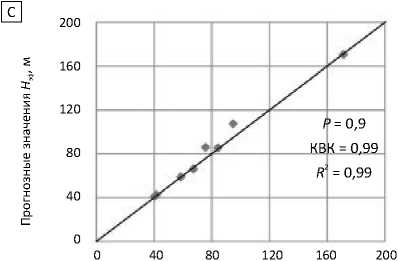

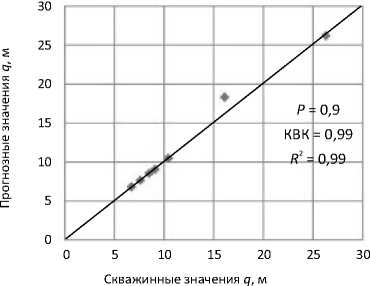

Графики погрешности определения эффективной толщины и удельной емкости в межскважинном пространстве свидетельствуют об устойчивости сделанного прогноза при приемлемых среднеквадратичных оценках разброса значений ( R 2) погрешностей определения Н эф и q (рис. 3, 4).

Для малохетско-суходудинского резервуара погрешности определения значений эффективных толщин составили 6,93 % с доверительной вероятностью Р = 1 и 5,1 % с Р = 0,86. Погрешности определения значений удельной емкости оценены в 8,12 % с доверительной вероятностью Р = 1 и 4,94 % с Р = 0,86.

Для малышевского резервуара погрешности определения значений эффективных толщин составили 6,74 % с доверительной вероятностью Р = 1 и 4,36 % с Р = 0,9. Погрешности определения значений удельной емкости — 3,65 % с доверительной вероятностью Р = 1 и 2,14 % с Р = 0,9.

Средние значения погрешности по шести резервуарам юрско-мелового комплекса составили для Hэф 6,65 %, а для q — 5,19 % с доверительной вероятностью Р = 0,85, что является приемлемым результатом для регионального прогноза. Полученные данные о большей точности определения удельной емкости по сравнению с эффективной толщиной и коэффициен- том пористости соответствуют имеющимся теоретическим и практическим представлениям2 [1].

Заключение

Применение технологии КССП позволило построить региональные прогнозные карты емкостных параметров юрско-меловых коллекторов Гыданской и Енисей-Хатангской НГО с удовлетворительной точностью. При построении прогнозных карт емкостных параметров погрешность, определенная вероятно-статистическим способом валидации, составила 10–20 %, сечение этих карт равно 1,5σ.

Построенные прогнозные карты легли в основу уточнения количественной оценки ресурсов УВ данной территории методом внутренних аналогий. Точность выполненных построений также оценена прямым сопоставлением прогнозных и фактических значений емкостных параметров по данным новых скважин, не учитываемых при построении карт, и позволяет получать удовлетворительные результаты для регионального прогноза.

Доверительная вероятность прогноза эффективных толщин и удельной емкости коллекторов юрско-меловых резервуаров по данным бурения со-

Рис. 3. Корреляция фактических скважинных и прогнозных значений емкостных параметров: эффективной толщины (A, C)

и удельной емкости (B, D) малохетско-суходудинского резервуара

Fig. 3. Correlation of actual well-based and predicted values of reservoir properties: net thickness (A, C) and specific storage capacity (B, D) of the Malokhetsky-Sukhodudinsky reservoir

0 100 200 300 400 500 600

Рис. 4. Корреляция фактических скважинных и прогнозных значений емкостных параметров: эффективной толщины (A, C) и удельной емкости (B, D) малышевского резервуара

Fig. 4. Correlation of actual well-based and predicted values of reservoir properties: net thickness (A, C) and specific storage capacity (B, D) of the Malyshevsky reservoir

Скважинные значения Н , м

Скважинные значения Н , м

ставляет 0,86, этого вполне достаточно для использования данной новой информации при проектировании дальнейших геолого-разведочных работ. Однако на обширных областях северной и восточной частей исследуемой территории, где скважины отсутствуют или присутствуют в единичном числе, такая высокая эффективность прогноза емкостных свойств юрско-меловых коллекторов может быть недостижима. Погрешности определения емкостных свойств юрско-меловых коллекторов могут достигать 2–3 кратных больших указанных выше погрешностей, т. е. 13–19 % (в среднем для всей территории 16 %, что в целом соответствует погрешности, определенной способом валидации). Учитывая все изложенное, можно сделать вывод, что полученные ре- зультаты, оцененные разными способами, являются надежными и вполне пригодны для регионального прогноза.

Следует также отметить, что прогнозируемые высокоемкие зоны в меловых отложениях, расположенные в пределах Центрально-Таймырского желоба и Ямало-Гыданской синеклизы, характеризуются хорошей региональной буровой изученностью. То же касается и юрских высокоемких зон на востоке изучаемой территории.

Таким образом, применение технологии КССП позволило повысить точность определения емкостных свойств коллекторов по сравнению с существующими представлениями.

Список литературы Точность инновационного прогноза емкостных свойств юрско-меловых коллекторов Гыданской и западной части Енисей-Хатангской нефтегазоносных областей по данным сейсморазведки и бурения

- Копилевич Е.А., Мушин И.А., Давыдова Е.А., Афанасьев М.Л. Комплексное спектрально-скоростное прогнозирование типов геологического разреза и фильтрационно-емкостных свойств коллекторов // ОАО "НК "Роснефть". Сер. Библиотека нефтяного инжиниринга. - Ижевск: АНО "Ижевский институт компьютерных исследований", 2010. - 248 с.

- Копилевич Е.А., Сурова Н.Д., Левчук Л.В. Количественный прогноз емкостных свойств коллекторов Гыданской и западной части Енисей-Хатангской нефтегазоносных областей // Геология нефти и газа. - 2017. - № 6. - С. 59-66.

- Харкевич А.А. Спектры и анализ. - М.: Физматгиз, 1962. - 235 с.

- Афанасенков А.П., Сурова Н.Д., Левчук Л.В., Киселев А.А., Копилевич Е.А. Емкостная характеристика коллекторов юрско-меловых отложений Гыданской и западной части Енисей-Хатангской НГО // Геология нефти и газа. - 2017. - № 4. - С. 45-54.

- Афанасенков А.П., Кирсанов А.М., Чикишев А.А. Литолого-емкостная характеристика юрско-меловых резервуаров Гыданской и Енисей-Хатангской нефтегазоносных областей // Геология нефти и газа. - 2019. - № 1. - С. 43-54.