Точность стратиграфической привязки по синтетическому акустическому и плотностному каротажу

Автор: Ленский В.А., Жужель А.С.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геофизические исследования

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Все задачи стратиграфической привязки наиболее полно решаются с использованием данных вертикального сейсмического профилирования. Для обеспечения высокой точности результатов сейсморазведки необходимо иметь равномерную сеть данных вертикального сейсмического профилирования по всей площади работ. При отсутствии или недостатке данных вертикального сейсмического профилирования стратиграфическая привязка выполняется по синтетическим трассам, рассчитанным по материалам акустического и плотностного каротажа. Данные акустического каротажа и плотностного гамма-гамма-каротажа содержат ошибки, вызванные механическим разрушением стенок скважины в процессе бурения и малым радиусом исследования, которые могут привести к недостоверности интерпретационных сейсмогеологических моделей. При отсутствии реальных данных используются синтетические данные акустического каротажа и плотностного гамма-гамма-каротажа, восстановленные из исследований, имеющих иную физическую природу (электрическую, ядерную). При восстановлении возникают дополнительные ошибки, приводящие к изменению амплитуд и формы отражений, появлению временных и фазовых сдвигов нерегулярного характера, связь синтетических трасс с реальным распределением упругих свойств разреза теряется. Путем сравнения с данными вертикального сейсмического профилирования показано, что качество синтетических данных акустического каротажа и плотностного гамма-гамма-каротажа является низким, они не обеспечивают получение волнового поля, достаточно близкого к реальному. Использование синтетического каротажа может привести к значительным ошибкам стратиграфической привязки и снижению точности результатов наземной сейсморазведки

Стратиграфическая привязка отражений, сейсмогеологическая модель, синтетическая трасса, синтетический каротаж, вертикальное сейсмическое профилирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14128578

IDR: 14128578 | УДК: 550.834 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-4-103-111

Текст научной статьи Точность стратиграфической привязки по синтетическому акустическому и плотностному каротажу

Важнейшим этапом геологической интерпретации материалов наземной сейсморазведки является стратиграфическая привязка отражений. При стратиграфической привязке может быть решен широкий круг задач: глубинная и временная привязка интенсивных отражений к геологическому разрезу; оценка дрейфа фаз отражений (изменения положения фаз относительно геологических границ) на различных участках площади работ; установление связи особенностей структуры волнового поля, формируемого в локальных интервалах разреза, с литологическим строением толщи пород и фациальными условиями осадконакопления; выявление волновых явлений от продуктивных пластов и характера их изменения при варьировании коллекторских свойств пластов (обоснование интерпретационных сейсмогеологиче-ских моделей); оценка качества обработки сейсмических данных по соответствию полученного волнового поля распределению упругих свойств в разрезе. Результаты стратиграфической привязки оказывают существенное влияние на точность структурных построений, изучение литолого-фациального строения площади (сейсмофациальный анализ), оценку коллекторских свойств продуктивных пластов при динамической интерпретации и детальность исследований. Нередки случаи, когда стратиграфическая привязка приобретает особое значение для интерполяции данных ГИС и геологического разреза между скважинами.

Методы стратиграфической привязки

Наиболее точным методом стратиграфической привязки является вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП), поскольку в нем применяется тот же источник, что и в наземной сейсморазведке, генерирующий аналогичное волновое поле в том же частотном диапазоне, а полученное реальное волновое поле по времени увязано с глубиной образования отражений. Качество регистрации в ВСП является высоким, так как современная цифровая скважинная аппаратура обеспечивает жесткий контакт трехкомпонентной установки сейсмоприемников со средой и содержит средства метрологического контроля сейсмоприемников и электронного тракта. Кроме того, по записям контрольных сейсмоприемников осуществляется мониторинг стабильности работы источника. Качество обработки данных ВСП контролируется непосредственно по кривым ГИС. Детерминистская деконволюция по форме реального падающего импульса позволяет избавиться от кратных волн и скомпенсировать влияние неупругого поглощения. Трассы однократных отражений ВСП, используемые для увязки с наземной сейсморазведкой, определяются вблизи глубин образования отражений, наименее искажены помехами и имеют тесную связь с распределением упругих свойств среды. В результате

ВСП позволяет наиболее полно решить почти весь спектр задач стратиграфической привязки. Но разрешающая способность ВСП ограничена частотным диапазоном сейсмической записи. Для детального анализа отражений и решения тонких задач, а также контроля качества обработки требуется привлечение данных акустического (АК) и плотностного гам-ма-гамма-каротажа (ГГК-П). Наличие АК и ГГК-П по всему стволу скважины при обработке и анализе данных ВСП крайне необходимо. Современное качество данных ВСП позволяет идентифицировать природу даже слабых волновых эффектов от продуктивных пластов [1], оценить их связь с литологией отложений и результатами петрофизических исследований и с привлечением моделирования по данным каротажа создать сейсмогеологические модели для динамической интерпретации [2]. Для обеспечения достаточно высокой точности результатов сейсморазведки необходимо иметь равномерную сеть данных ВСП по всей площади работ.

При отсутствии или недостаточности данных ВСП сейсморазведчики вынуждены решать все задачи стратиграфической привязки только по синтетическим трассам, которые рассчитываются по данным АК и ГГК-П с искусственным падающим импульсом, извлеченным из самих сейсмических данных [3].

На результат расчета синтетических трасс влияют ошибки каротажа, вызванные механическим разрушением стенок скважины в процессе бурения и малым радиусом исследования. Ошибки идентифицируются только в случае образования каверн [4], хотя механическое изменение породы в той или иной степени несомненно происходит по всему стволу скважины. Для снижения уровня этих ошибок необходима качественная предварительная обработка данных, однако полностью восстановить реальные значения невозможно. Данные каротажа переводятся во временную область с использованием суммирования интервального времени, определенного на малых базах (десятки сантиметров), что приводит к накоплению ошибок определения времени с глубиной. В результате полученные синтетические трассы искажаются, возникают значительные временные и фазовые сдвиги, имеющие нерегулярный характер. В области резких сейсмических границ эти изменения обычно не столь заметны, но волновые эффекты в области слабых изменений упругих свойств могут существенно отличаться от реальных. Искажения вносят также отличие искусственного падающего импульса, извлеченного из наземных сейсмических данных, от реального падающего импульса и примененный метод расчета синтетических сейсмограмм.

Высокая разрешающая способность данных акустического и плотностного каротажа используется для оценки вклада в волновое поле отдельных тонких пластов и изменения свойств коллекторов [2]. Ошибки каротажа во вмещающих отложениях влияют на

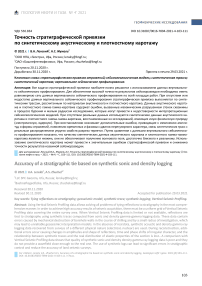

Рис. 1. Сопоставление реальной кривой АК и восстановленных по каротажу сопротивления (КС)

по методике Фауста и по нейтронному каротажу (НКТ)1

Fig. 1. Comparison of actual ASL log and logs reconstructed from resistivity data using the Faust method and from CNL data1

динамические характеристики моделируемых в продуктивном интервале отражений и при отсутствии контроля по ВСП могут привести к снижению достоверности созданных интерпретационных сейсмогео-логических моделей, созданных для картирования продуктивных пластов и оценки их коллекторских свойств. Оценка качества обработки данных наземной сейсморазведки по синтетическим трассам в интервалах слабой дифференциации упругих свойств также может оказаться недостоверной [1]. 1

Удивительной особенностью отечественного разведочного бурения является частое отсутствие АК и ГГК-П или выполнение этих видов каротажа только в отдельных интервалах в области продуктивных отложений. На этапе разведочного бурения АК и ГГК-П могут не выполняться по всему стволу скважины, при этом разведочное бурение и последующие сейсмические работы могут разделять большие промежутки времени, а иногда и расстояния. Но за рубежом АК и ГГК-П уже многие десятилетия являются обязательными для всех разведочных скважин и выполняются по всему стволу (и с хорошим качеством) в интересах сейсморазведки, так как информация о распределении упругих свойств в разрезе скважин служит сейсмикам такой же основой, как геологам результаты бурения. В России недропользователи порой пытаются сэкономить незначительную сумму на строительстве разведочных скважин за счет отказа от АК и ГГК-П в ущерб качеству результатов дорогостоящих сейсмических работ, которые ими же самими используются. Авторам статьи это кажется нелогичным.

Из-за отсутствия реальных данных АК и ГГК-П при расчете синтетических трасс приходится использовать синтетические данные АК и ГГК-П, восстановленные из исследований, имеющих иную физическую природу (электрическую, ядерную). В известных программных комплексах применяются различные пересчетные зависимости на основе методик Заляе-ва [5] и Фауста [6] для восстановления интервального времени, Гарднера [7] для восстановления плотности и другие эмпирические зависимости [8]. Коэффициенты связи определяются статистическим способом в интервалах разреза, в которых выполнены АК и ГГК-П. Область применения каждой из этих зависимостей ограничена определенным литотипом пород и глубиной, после адаптации к конкретным участкам геологического разреза они не могут обеспечить высокую точность по всему разрезу. В последнее время большую популярность при восстановлении кривых интервального времени и плотности получил метод нейронных сетей. Однако и в этом методе связи рассматриваемых физических параметров, определенные по обучающей модели в большом интервале глубин, представляющем интерес для сейсморазведки, могут не соответствовать их реальному характеру на локальных участках. Поэтому при сходстве синтетических и реальных кривых в целом, тонкослоистое распределение упругих свойств, определенных любым синтетическим методом, несколько отличается от реального (рис. 1). При использовании найденных связей в других интервалах разреза и на других участках не учитывается тот факт, что характер связи рассматриваемых физических параметров меняется по площади и глубине вследствие изменения условий осадконакопления. В результате при расчете синтетических трасс происходит изменение амплитуд и формы отражений, появляются дополнительные временные и фазовые сдвиги нерегулярного характера, связь с реальным распределением упругих свойств разреза теряется.

Очевидно, что синтетические трассы, полученные по данным синтетического (псевдоакустическо-го и псевдоплотностного) каротажа, в значительно большей степени отличаются от реального волнового поля, чем рассчитанные по измеренным данным АК и ГГК-П. Возможности их использования для решения задач стратиграфической привязки ограничены.

Сравнение стратиграфической привязки по ВСП и синтетическому каротажу

Рассмотрим один из примеров стратиграфической привязки данных наземной сейсморазведки из практики работ МОГТ-3D. На данной площади АК выполнен только в отдельных разведочных скважинах и лишь на отдельных интервалах, ГГК-П отсутствует. Вследствие этого стратиграфическая привязка данных МОГТ-3D первоначально была выполнена по синтетическим трассам, рассчитанным по синтетическим данным АК и ГГК-П, полученным по кривым КС и НКТ. Впоследствии в трех скважинах выполнено ВСП.

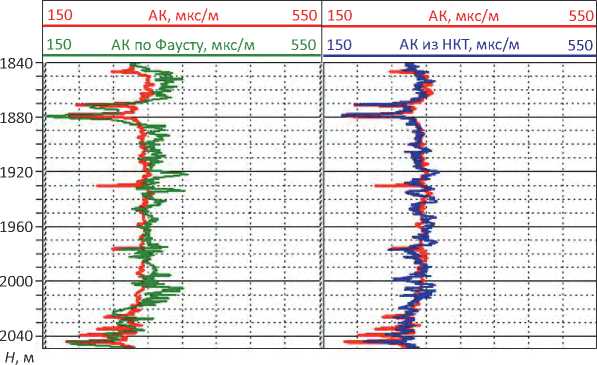

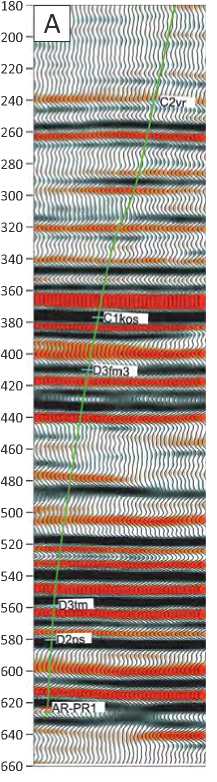

Результаты ВСП для двух скважин представлены на рис. 2 в виде сопоставления трасс однократных отражений с разрезом скважин во временном масштабе. Привязка наиболее интенсивных отражений выполнена по результатам стратиграфической разбивки по данным ГИС, за исключением отражения D 3 fm 3 , идентификация которого показана по результатам предшествующей привязки материалов наземной сейсморазведки. Положение и знак фаз отражений на материалах ВСП в обеих скважинах четко увязываются с кривыми ГИС, что свидетельствует о хорошем качестве обработки данных ВСП. Положение основных отражений C 2 vr, C 2 b, C 1 t, D 3 tm и AR–PR совпадает с соответствующими стратиграфическими границами. Интервалы развития карбонатных отложений характеризуются слабым нерегулярным волновым полем, образование имеющихся здесь редких отражений увязывается с зонами глинизации, прослоями терригенных пород и изменением состава карбонатов (скв. 1, отражение на времени 205 мс). Интервалу чередования терригенных и карбонатных слоев (от доманикового горизонта до кровли фундамента) соответствует пакет интенсивных многофазных отражений, в котором отдельные отражения увязываются с границами слоев. На кровле продуктивного песчаного пласта в отложениях пашийского горизонта образуется положительная фаза слабого отражения D 3 ps, по которой можно оценивать свойства пласта.

Положение достаточно хорошо выраженного отражения D3fm3 противоречит стратиграфической разбивке по данным ГИС. Сопоставление кривых ГИС и трасс однократных отражений ВСП показывает, что отражение D3fm3, при предшествующей привязке рассматриваемое как единое, на самом деле представлено двумя разными отражениями, образующимися в разных интервалах разреза, по времени отличающихся примерно на 70 мс. Такая ошибка могла привести к значительным искажениям структурных построений. Ошибка вызвана формальным подходом к привязке в предположении, что за хорошо опознаваемым отражением С1t, образующимся на контакте терригенных пород бобриковского горизонта с карбонатами турнейского яруса, должно следовать интенсивное отражение, формирующееся на неоднородности в верхней части карбонатной толщи фа-менского яруса. Не учитывалось изменение условий осадконакопления по площади и неоднородное строение карбонатной толщи фаменского яруса, которая включает зоны глинизации и терригенные прослои, локально распространенные.

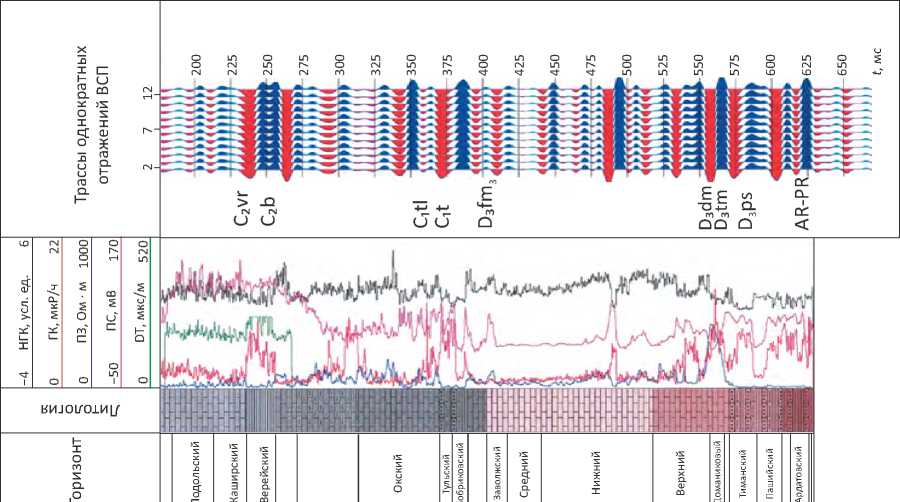

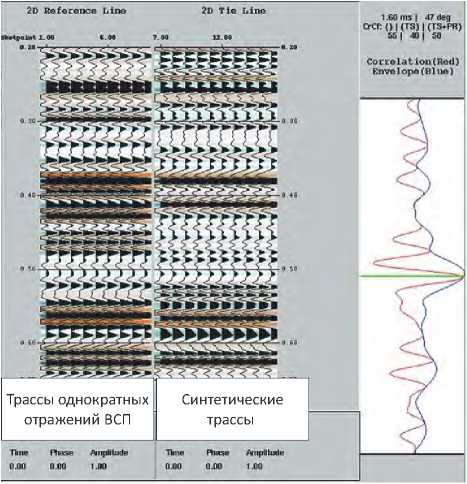

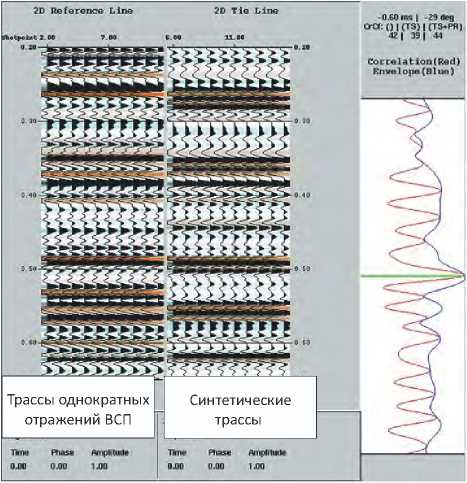

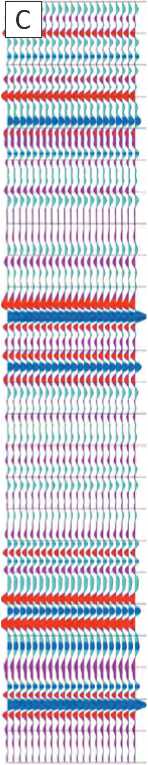

Оценка точности привязки по материалам синтетического каротажа в рассматриваемых скважинах выполнена путем сравнения с данными ВСП. Для улучшения сходимости при расчете синтетических трасс использован реальный падающий импульс, полученный после деконволюции данных ВСП. Для скв. 1 (рис. 3) и скв. 2 (рис. 4) полученные синтетические трассы сопоставлены с реальными трассами однократных отражений ВСП, увязка данных по времени выполнена в верхней части разреза на глубине 200 м. Визуальная сходимость исходных синтетических и реальных трасс низкая, коэффициенты корреляции равны 0,38 в скв. 1 (см. рис. 3 A) и 0,42 в скв. 2 (см. рис. 4 A). Традиционным средством улучшения временной сопоставимости синтетических трасс с реальными является нормировка данных каротажа во временном масштабе по годографу ВСП. После выполнения такой нормировки синтетических данных каротажа по всему стволу скважины за счет лучшей временной сопоставимости наиболее интенсивных отражений коэффициенты корреляции несколько повышаются: до 0,55 в скв. 1 (см. рис. 3 B) и 0,48 в скв. 2 (см. рис. 4 B). Но они остаются слишком низкими для сопоставления синтетических трасс с трассами однократных отражений ВСП. Кроме того, возникает фазовый сдвиг данных, в скв. 1 меняющийся при нормировке с –31 до – 47 °С, в скв. 2 практически не меняющийся (соответственно –29 и –26 °С). Введение дополнительного временного и фазового сдвигов лишь незначительно повышает коэффициент корреляции (до 0,58 в скв. 1 и 0,52 в скв. 2). Все это может быть объяснено только невысоким качеством данных синтетического каротажа, в рассматриваемом случае синтетические данные АК и ГГК-П не обеспечивают получение волнового поля, достаточно близкого к реальному.

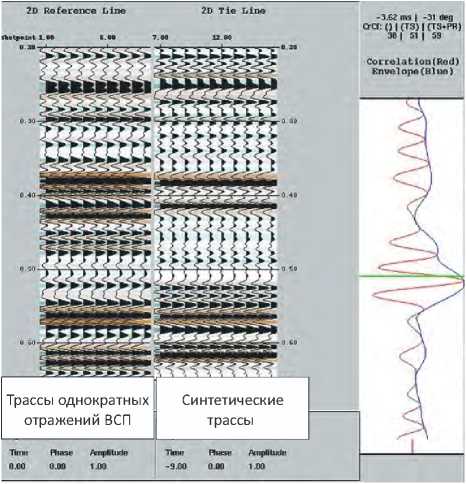

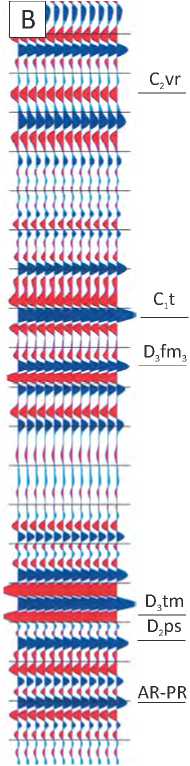

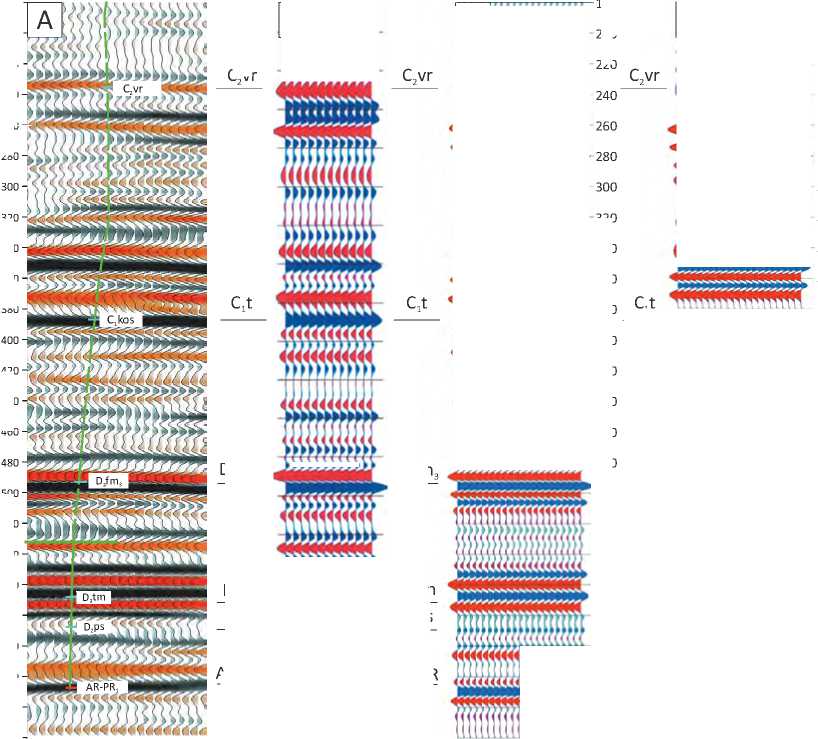

На рис. 5 и рис. 6 трассы однократных отражений ВСП и рассчитанные синтетические трассы сопоставлены с фрагментами временных разрезов МОГТ-3D и нанесено временное положение стратиграфических

Рис. 2. Сопоставление трасс однократных отражений ВСП с разрезом скважин и данными ГИС во временном масштабе

Fig. 2. Comparison of VSP primary reflections with well sections and logging data in time domain

|

□Ady |

шгэ |

ч'э |

S'D |

л’э |

ш^а |

Jea |

8'а |

|||||||||||||||||

|

izatfio |

MMHVadj |

ИИНЖИН |

MMHxdag |

"а |

||||||||||||||||||||

|

ewaiDMj |

BeHqizojAoHHaweyi |

вехэноазу |

||||||||||||||||||||||

|

aw 'Bwadg |

Я |

Я |

||||||||||||||||||||||

|

X I EZ эн О S С£ ф Г'- го ° |

О из О и 1 А |_ 1 * > -Q О О |

о |

Я 1H1 ^у|ч |

из О из о из о SS |

n s s ос: из CL ^ ci Q < |

||||||||||

|

8 |

S О |

S |

Ж 8 |

жЛ |

^ЛИА1*^ v^/Vyu'1iU^sr^/v'*M |

p |

^-г-^- |

w |

|||||||

|

BMJOU-OIMU |

И® |

ini |

4 V* Mt |

M |

Й |

}^:|[:|^:^ |

|||||||||

|

1 |

-I 1 Is * g| 5 |

1 1 |

|||||||||||||

|

□Ady |

шгэ |

дэ |

SZD |

л'э |

I'D |

шга /а |

8'a |

||||||||

|

izatfio |

MMHVadj |

ИИНЖИН |

MMHxdag |

"a |

|||||||||||

|

ewaianj |

BeHqizojAoHHaweyi |

веяэнодэу |

Jd+JV |

||||||||||||

|

aw 'Bwadg |

Л |

||||||||||||||

Рис. 3. Сопоставление синтетических трасс с трассами однократных отражений ВСП в скв. 1

Fig. 3. Comparison of synthetic traces with VSP primary reflection traces in Well 1

A

B

A — полученные по исходным данным синтетического каротажа, B — полученные после нормировки данных синтетического каротажа по ВСП

A — obtained from initial synthetic logging data, B — obtained after synthetic logging data normalization using VSP

Рис. 4. Сопоставление синтетических трасс с трассами однократных отражений ВСП в скв. 2

Fig. 4. Comparison of synthetic traces with VSP primary reflection traces in Well 2

A

B

A — полученные по исходным данным синтетического каротажа, B — полученные после нормировки данных синтетического каротажа по ВСП

A — obtained from initial synthetic logging data, B — obtained after synthetic logging data normalization using VSP

Рис. 5. Сопоставление фрагмента разреза в скв. 1

Fig. 5. Comparison of a section fragment in Well 1

С

D fm

D tm D 2 ps

AR-PR t, мс

2 vr

С 1 t

A — МОГТ-3D, B — трассы однократных отражений ВСП, С — синтетические трассы после нормировки по ВСП, D — синтетические трассы, рассчитанные по синтетическим данным АК и ГГК-П

A — CDP-3D, B — VSP primary reflection traces, С — synthetic traces after normalization using VSP, D — synthetic traces calculated from synthetic ASL and density GGL data границ, с которыми связано образование основных наиболее интенсивных отражений. Наибольшая сходимость волнового поля МОГТ-3D отмечается с данными ВСП, наименьшая — с исходными синтетическими трассами, рассчитанными по синтетическим данным АК и ГГК-П без их нормировки по годографу ВСП. На исходных синтетических трассах наблюдается смещение времен отражений относительно реальных: в скв. 1 — до 13 мс в сторону большего времени, а в скв. 2 — до 11 мс в сторону меньшего времени. Ошибки привязки оказались соизмеримыми с длиной фазы отражения. И если для интенсивных опознаваемых отражений избежать проблемы можно путем дополнительного временного сдвига, то привязка по синтетическим данным каротажа слабых волновых эффектов, вызванных продуктивными пластами (отражение D2ps), может быть выполнена по соседней фазе противоположного знака, что исказит результаты оценки свойств коллекторов при динамической интерпретации. После нормировки по годографу ВСП положение основных отражений становится более близким к данным МОГТ-3D и ВСП, однако на практике выполнение нормировки обычно невозможно из-за отсутствия данным ВСП. Следует отметить, что даже нормирование синтетических данных каротажа по годографу ВСП не приводит к полному соответствию положения интенсивных фаз отражений на реальных и синтетических трассах, что особенно заметно на материалах скв. 1 (см. рис. 5). В обеих скважинах характер синтетического волно-

Рис. 6. Сопоставление фрагмента разреза в скв. 2

Fig. 6. Comparison of a section fragment in Well 2

|

I------1И1 B |

))))) .((((( |

|

► •>>>» |

|

220 - <

260 -«

С vr

»m»m

AR-PR

AR-PR www 640

t, мс t, мс

A — МОГТ-3D, B — трассы однократных отражений ВСП, С — синтетические трассы после нормировки по ВСП, D — синтетические трассы, рассчитанные по синтетическим данным АК и ГГК-П

D fm

D fm

Л*??????Л*? 600

D tm D 2 ps

|

С1 ■ |

[((((((((((( HiiHiim ►ill1)11111) IIIII |

|

(шШЩц |

|

|

H 1 ШП1^< Hill 1 1 |

l|||l|ll|l|l «««««« |

|

шииии |

|

|

Ww fH 44440444 |

M<<<<<<<<<< |

|

ши iii |

ШиШШ! <<<“•<“<<< |

|

D Е |

rcwcmm ) )))))))))) |

|

«шш |

|

|

IIIIIIII |

1 ШШ1Ш |

|

)>)))►>) МИИ» |

|

|

<«««•< |

<<<< |

|

(штп )))))))}. |

||Ц 1 ««<<(((«( ))}))))))))) |

|

((«(«« |

ЖШ«Ш( |

D3tm D 2 ps

|

1 |

380 |

|

!<<<««« 400 |

|

|

420 |

|

|

440 |

|

|

шдШ)) 460 460 |

|

|

480 |

|

|

D fm |

|

|

■(№ |

500 тииш |

|

520 520 |

|

|

((((((((((' |

|

|

540 |

|

|

■г |

|

|

560 |

|

|

D3tm |

|

|

D ps D2ps . «<««<<<« |

(((((((((( |

|

туту». |

|

t , мс

A — CDP-3D, B — VSP primary reflection traces, С — synthetic traces after normalization using VSP, D — synthetic traces calculated from synthetic ASL and density GGL data вого поля как в области интенсивных отражений, так и слабого волнового поля существенно отличается от волновых полей ВСП и МОГТ-3D. Так, на синтетических трассах, полученных в скв. 2 (см. рис. 6), отражение от кровли верейского горизонта C2vr выражено слишком слабо, а формирующийся под ним на времени 250–270 мс многофазный пакет отражений явно не соответствует реальному волновому полю. Это еще раз свидетельствует о невысокой точности синтетических данных каротажа.

В скв. 2 визуальная сходимость волнового поля МОГТ-3D как с полем однократных отражений по данным ВСП, так и с синтетическими трассами заметно лучше, чем в скв. 1 (см. рис. 5, 6). Это вызвано тем, что выбранная технология обработки данных МОГТ-3D на разных участках площади и в разных интервалах глубин может в различной степени соот- ветствовать восстановлению сейсмогеологического разреза. На участке скв. 2 качество обработки данных МОГТ-3D оказалось более высоким, волновое поле лучше соответствует распределению упругих свойств в разрезе. Несмотря на одинаковую общую оценку, оценка качества обработки по данным синтетического каротажа в области продуктивных отложений невозможна из-за отмеченного выше значительного отличия синтетических трасс от реальных трасс ВСП.

Заключение

Таким образом, сопоставление синтетических трасс, полученных по синтетическому каротажу, с трассами ВСП и МОГТ-3D показывает, что точность синтетических данных акустического и плотностного каротажа является недостаточно высокой. Возможности их использования для стратиграфической привязки ограничены. Использование синтетического каротажа может привести к значительным ошибкам стратиграфической привязки и снижению точности результатов наземной сейсморазведки, особенно при оценке свойств продуктивных пластов по результатам динамической интерпретации. Если

Литература избежать необходимости стратиграфической привязки по синтетическому каротажу невозможно, целесообразно выполнить оценку возможных ошибок в условиях площади работ с привлечением имеющихся данных ВСП.

Список литературы Точность стратиграфической привязки по синтетическому акустическому и плотностному каротажу

- Ленский В.А., Салихова Ф.Х., Иркабаев Д.Р., Спиридонова А.В. Возможность оценки обработки данных МОГТ-3D с использованием вертикального сейсмического профилирования // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2020. - № 2. - С. 41-49.

- Трофимов В.А., Хазиев Ф.Ф., Милашин В.А. Динамические характеристики отраженных волн с учетом вклада элементарных границ и толщ // Технологии сейсморазведки. - 2012. - № 2. - С. 12-24.

- Гогоненков Г.Н. Расчет и применение синтетических сейсмограмм. - М.: Недра, 1972. - 140 с.

- Туренко С.К., Черепанов Е.А. Адаптивный подход к обработке данных геофизических исследований скважин при построении сейсмогеологических моделей нефтегазовых объектов // Нефтяное хозяйство. - 2016. - № 5. - С. 34-37.

- Заляев Н.З. Методика автоматизированной интерпретации геофизических исследований скважин. - Минск: Университетское, 1990. - 144 с.

- Faust L.Y. Seismic velocity as a function of depth and geologic time // Geophysics. - 1951. - Т. 16. - С. 192-206.

- Gardner G.H.F., Gardner L.W., Gregory A.R. Formation velocity and density: The diagnostic basics for stratigraphic traps // Geophysics. - 1974. - Т. 39. - С. 770-780.

- Туренко С.К., Черепанов Е.А. Использование данных нейтронного каротажа при построении сейсмогеологических моделей нефтегазовых объектов Западной Сибири // Известия вузов. Нефть и газ. - 2016. - № 2. - С. 27-32.