Токсикологическая оценка дрожжевой культуры

Автор: Матросова Л.Е., Шамилов Н.М.

Статья в выпуске: 3 т.215, 2013 года.

Бесплатный доступ

В опытах на лабораторных животных установлена безвредность дрожжевой культуры Candida krusei-96, использованной в составе консорциума для деградации органического сырья.

Дрожжи, лабораторные животные, токсичность, безвредность

Короткий адрес: https://sciup.org/14287995

IDR: 14287995 | УДК: 577:231

Текст научной статьи Токсикологическая оценка дрожжевой культуры

Последние десятилетия характеризуются возрастанием интереса использования биотехнологий во многих сферах деятельности человека. Биопрепараты широко используются в сельском хозяйстве в качестве альтернативы химических фунгицидов, для реабилитации почвы в условиях техногенеза, в ветеринарии и медицине и т.п.

Среди разнообразия микроорганизмов, используемых в качестве объекта биотехнологии, привлекают внимания дрожжевые грибы. Большинство дрожжей непатогенные, быстро адаптируются и способны выживать в экстремальных условиях. Преимущество дрожжей заключается в «технологичности» - высокая скорость роста на дешевых субстратах.

Дрожжевые организмы находят применение при создании систем биодеградации углеводородов и ксенобиотиков, а также очистки окружающей среды от тяжелых металлов [1, 4, 5]. Дрожжевые культуры используются и в качестве средств - для ускоренной деструкции различного вида органического сырья [2, 3].

Крайне важным критерием применимости микроорганизмов в качестве объекта микробной технологии является безопасность для человека и животных.

В связи с этим цель данной работы заключалась в токсикологической оценке аскомицетной дрожжевой культуры Candida krusei-96 , используемого в составе консорциума для деструкции органического сырья.

Материалы и методы. В опытах на белых мышах массой тела 18-20 г при однократном введении изучена вирулентность, токсичность, токсигенность исследуемого микроорганизма.

Для исследования вирулентности использовали микробную суспензию суточной культуры, смытой с питательной среды 0,9 %-ным раствором натрия хлорида. Полученную взвесь микроорганизмов вводили белым мышам (n=10) в дозе от 105 до 1010 КОЕ/жив однократно внутрибрюшинно и пятикратно перорально (по одной дозе ежедневно в течение 5 дней).

Схема постановки опытов исследования токсичности изолята идентична исследованию вирулентности. Отличие состояло в инактивации (прогревание в течение 1 ч при 1000С) микробной суспензии.

Токсигенность штамма изучали при внутрибрюшинном введении центрифугата белым мышам (n=10), который получали центрифугированием культуральной жидкости в течение 15 мин при 3000 g. Контролем служила группа мышей, получавших стерильный бульон Сабуро.

Наблюдения за животными проводили на протяжении 7 суток после окончания курса инъекций или перорального введения.

На следующем этапе работы оценивалось возможное раздражающее действие.

Раздражающее действие на слизистую оболочку глаз оценивали путем закапывания 1 капли взвеси живой культуры, содержащей 1х101 КОЕ/мл, в конъюнктивальный мешок правого глаза кроликов однократно. В левый глаз (контроль) закапывали аналогичное количество стерильного бульона Сабуро.

Опыты по оценке дермальной токсичности исследуемого штамма проведены на 30 белых крысах живой массой 180-200 г., разделенных по принципу аналогов на 3 группы. Определение дермальной токсичности проводили путем однократной накожной аппликации на выстриженный участок кожи салфетки, пропитанной суспензией исследованных организмов в дозе 1010 КОЕ/мл. Крысам второй группы суспензию наносили многократно в течение 7 суток в аналогичной дозе. Крысы 3 группы служили контролем, им накожно наносили стерильную питательную среду в эквивалентном объеме.

После последней аппликации микробной суспензии часть животных 2 группы убивали для оценки возможных гемато-биохимических и гистологических изменений.

С целью более полного изучения безопасности микроорганизма, были испытаны высокие дозы изолятов при многократном (30 сут) интраназальном (104 КОЕ/м3) и пероральном (108 КОЕ/мл) введении белым крысам (n=10). При длительном воздействии штамма изучали общетоксическое действие (динамика массы тела, гемато-биохимические показатели крови), специфические показатели взаимодействия микроорганизм-макроорганизм (дисбиотическое действие и диссеминация во внутренние органы).

Диссеминационный эффект в остром и хроническом экспериментах определяли методом отпечатка легких, сердца, печени, селезенки и почек и посевом крови на агаризованную среду (агар Сабуро) с последующим микроскопированием выросших колоний.

Результаты исследований. Однократное внутрибрюшинное и многократное пероральное введение инактивированной и неинактивированной микробной суспензии исследуемого штамма не приводило к гибели подопытных животных и видимым изменениям клинического состояния, что свидетельствует об отсутствии вирулентных и токсичных свойств. В течение всего периода наблюдения животные оставались активными, хорошо поедали пищевые рационы, не теряли в весе.

Штамм не проявляет токсигенных свойств, введение центрифугата не приводило к гибели животных и видимым отклонениям в клиническом состоянии.

Нанесение на слизистую оболочку глаза микробной суспензии и питательной среды приводило к слезотечению, проходящему в течение нескольких минут. В дальнейшем признаков раздражения слизистой оболочки глаз, выражающихся в инъецировании сосудов конъюнктивы, гиперемии конъюнктивы и роговицы, отечности век не отмечалось, что свидетельствует об отсутствии раздражающих свойств Candida krusei-96.

Однократное и многократное нанесение микробной суспензии не приводило к функциональным нарушениям кожи (эритема, отек, трещины, изъязвления, повышение температуры).

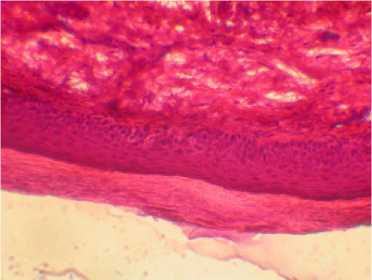

Патологоанатомических изменений в гистологических препаратах внутренних органов и кожи белых крыс не обнаружено (см. рис.). В гистосрезе кожи не отмечалось нарушение целостности рогового слоя и его десквамации, набухание, отёчность клеток эпидермиса, гомогенизации и набухания соединительнотканных структур глубоких слоев кожи.

Рис - Кожа крысы, при многократном нанесении культуральной жидкости, Candida krusei-96 окраска гематоксилином и эозином, х210

Многократное интраназальное и пероральное введение исследуемого микроорганизма не приводило к изменению интегральных показателей состояния организма экспериментальных животных, оцениваемых по динамике массы тела в процессе эксперимента и в восстановительном периоде. У подопытных животных отмечался более высокий прирост массы.

Бактериологические исследования микрофлоры кишечника показали, что на фоне хронического воздействия Candida krusei-96 не происходит значимого изменения (дисбаланса) микробиоценоза кишечника крыс. Не отмечалось изменений концентрации и частоты высеваемости E.coli и других представителей условно-патогенной микрофлоры, а также снижения содержания бифидобактерий и лактобацилл, поддерживающих гомеостаз микроэкологии кишечника.

Статистически достоверной разницы в гемато-биохимических показателях крови подопытных и контрольных крыс не обнаружено.

Исследуемый микроорганизм не обладал способностью к диссеминации в кровь и внутренние органы подопытных животных.

Заключение. В опытах на лабораторных животных при различных путях введения Candida krusei-96 не выявлено общетоксического действия, о чем свидетельствуют результаты клинического наблюдения, гемато-биохимического анализа крови, патоморфологической картины внутренних органов и кожи, показателей микробиоценоза кишечника.

Полученные результаты по безвредности исследуемого микроорганизма являются предпосылкой для его использования в биотехнологической промышленности.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гаранин Р.А., Лыков И.Н. Использование дрожжей Saccharomyces cerevisiae в качестве биосорбента и биоаккумулятора катионов тяжелых металлов // АГРО XXI ВЕК. 2008. №46. С.42-43. 2. Иванов А.А., Матросова Л.Е., Тремасов М.Я. Биопрепарат для обезвреживания и очистки сточных вод // Достижения науки и техники АПК. 2012. №3. С.83-84. 3. Матросова Л.Е., Тремасов М.Я., Иванов А.А. Утилизация птичьего помета // Ветеринария. 2012. №10. С. 42-43. 4. Bankar A., Kumar A., Zinjarde S. Environmental and industrial applications of Yarrowia lipolytica // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2009. №4. P.847-865. 5. Production of eight different hydride complexes and nitrite release from 2,4,6-trinitrotoluene by Yarrowia lipolytica / A. Ziganshin, R. Gerlach, T. Borch et al. // Appl. Environ. Microbiol. 2007. V.73. №24. doi:10.1128/AEM.01296-07.

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДРОЖЖЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

Матросова Л.Е., Шамилов Н.М.

Резюме

В опытах на лабораторных животных установлена безвредность дрожжевой культуры Candida krusei-96 , использованной в составе консорциума для деградации органического сырья.

THE TOXICOLOGICAL EVALUATION OF YEST CULTURE

Matrosova L.E., Shamilov N.M.