Томографическое исследование тазобедренных суставов у детей с врожденным вывихом бедра

Автор: Митина Ю.Л., Тепленький М.П.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2003 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы результаты компьютерной томографии 33 детей с врожденным вывихом бедра. Томографическое обследование позволило определить степень недоразвития суставных элементов тазобедренного сочленения во фронтальной и горизонтальной плоскости, оценить характер нарушенных взаимоотношений между головкой бедра и вертлужной впадиной. Полученные данные необходимо использовать для выбора оптимального варианта оперативного вмешательства у пациентов с врожденным вывихом бедра.

Бедро, врожденный вывих, компьютерная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/142120632

IDR: 142120632

Текст научной статьи Томографическое исследование тазобедренных суставов у детей с врожденным вывихом бедра

В настоящее время компьютерная томография (КТ) находит все более широкое применение в диагностике заболеваний тазобедренного сустава [1]. У пациентов с врожденным вывихом бедра КТ чаще выполняется для оценки достигнутых в результате лечения взаимоотношений в суставе и ранней диагностики возможных осложнений в виде асептического некроза головки бедра [1, 9, 10, 11], но иногда используется для планирования предполагаемого опера- тивного вмешательства [6, 12]. В ходе предоперационного обследования определяют степень дислокации проксимального отдела бедра [8], угол антевезии шейки бедра [4, 5], характер недоразвития отделов вертлужной впадины [6].

Целью настоящего исследования было уточнение возможностей компьютерной томографии для предоперационного обследования детей с врожденным вывихом бедра.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу работы положен анализ результатов компьютерной томографии 33 детей в возрасте от 3 до 16 лет с врожденным подвывихом и вывихом бедра.

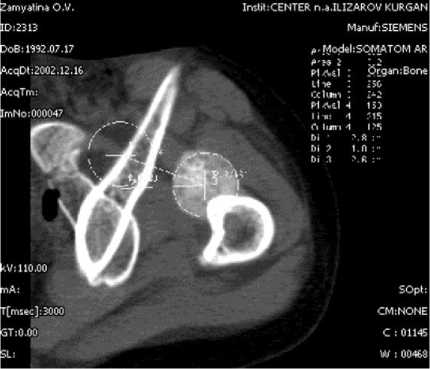

Исследование проводили на компьютерном томографе “Somatom AR HP” фирмы “Siemens”. По топограмме определяли границы сканирования: при подвывихе бедра проксимальный уровень был в проекции передневерхней ости, при вывихе – в верхнем полюсе головки бедренной кости. Дистальная граница сканирования располагалась над малым вертелом.

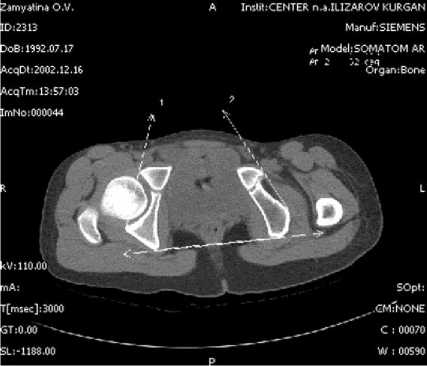

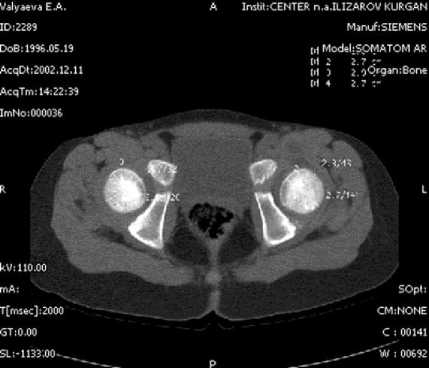

Для изучения состояния тазового компонента сустава измеряли величину наклона впадины кпереди (угол горизонтальной инклинации) (рис. 1) и производили расчет индекса горизонтальной глубины. Для этого на сканограмме, соответствующей уровню Y-образного хряща (или середине вертлужной впадины в случае его оссификации), проводили линию, соединяющую передний и задний края впадины, и выстраивали перпендикуляр до дна ацетабулярной ямки (рис. 2). Отношение длин полученных отрезков принимали за индекс глубины впадины. Величина показателя менее 2,5 свидетельствовала о достаточном развитии впадины. Увеличение индекса глубины впадины более 3,5 соответствовало резкому уплощению ацетабулярной ям- ки. Величина индекса 2,5-3,5 оценивалась в совокупности с углом горизонтальной инклинации впадины (ГИ). Увеличение угла ГИ более 20º указывало на дефицит переднего отдела суставной ямки. Величина горизонтальной инклина-ции менее 20º соответствовала недоразвитию заднего края впадины.

На основании полученных томограмм выполняли трехмерную реконструкцию тазобедренных суставов, которая дала возможность визуально оценить характер недоразвития вертлужных впадин и позволила выделить четыре типа дефицита крыши вертлужной впадины (7): I тип – передневерхний дефицит, II тип – верхненаружный дефицит, III тип – задненаружный дефицит, IV тип – глобальный дефицит.

Рис. 1. Определение угла горизонтальной инклинации

Рис. 2. Определение индекса горизонтальной глубины впадины

Для оценки состояния проксимального отдела бедренной кости проводилась двухмерная реконструкция «Multiplanar reconstruction» в срединной плоскости шейки бедра с целью определения шеечно-диафизарного угла, измерение угла антеверзии шейки по отношению к мыщелкам, а также эпифизарного, эпифизарношеечного индексов (ЭШИ) и коэффициента «впадина-головка».

Эпифизарный индекс вычисляли с помощью отношения максимального продольного размера головки к максимальному поперечному (рис. 3). Величина указанного показателя менее 0,7 свидетельствовала о выраженной деформации головки бедренной кости.

Эпифизарно-шеечный индекс определяли посредством измерения угла между поперечной осью эпифиза и осью шейки бедра (рис. 4). Для этого по топограмме выбирали уровни, соответствующие середине головки и середине шейки бедренной кости, и накладывали соответствующие сканнограммы друг на друга.

Рис. 3. Определение эпифизарного индекса

Рис. 4. Определение шеечно-эпифизарного индекса

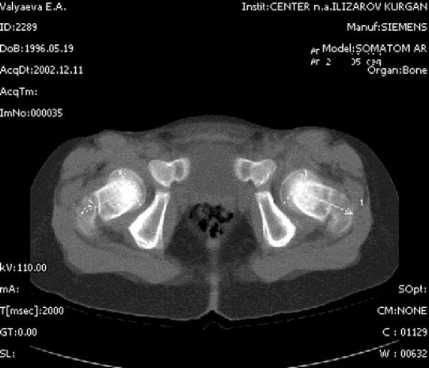

Коэффициент «впадина-головка» рассчитывали путем деления расстояния между передним и задним краями суставной ямки на уровне Y-образного хряща (или середины вертлужной впадины после его оссификации) на величину максимального поперечного размера головки (рис. 5).

Кроме перечисленных индексов при помощи компьютерной томографии измеряли величину дислокации головки бедренной кости, а также смещение ее в сагиттальной и фронтальной плоскостях.

Величину дислокации определяли по топо-грамме, ориентируясь на прерывание линии Шентона.

Рис. 5. Определение коэффициента “головка-впадина”

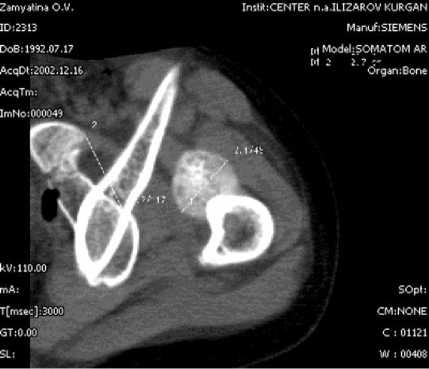

Для вычисления латерального и сагиттального смещения накладывали друг на друга сканограммы, соответствующие центру дислоциро- ванной головки бедра и середине вертлужной впадины, определяли место предполагаемого расположения головки и ее центр. Линия, соединяющая центры обеих головок, являлась гипотенузой треугольника, катеты которого соответствовали величине латерального и сагиттального смещения (рис. 6).

Рис. 6. Определение латерального и сагиттального смещения головки бедра

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты измерений угла горизонтальной инклинации впадины представлены в таблице 1. Согласно данным литературы, увеличение указанного параметра более 20 ° свидетельствует о неправильной ориентации впадины и недоразвитии переднего края [2].

Как видно из данных таблицы 1, избыточное отклонение вертлужной впадины кпереди отмечено 69 % случаев, из которых две трети составили вывихи бедра. В половине наблюдений подвывиха бедра выявлена нормальная ориентация впадины в горизонтальной плоскости.

Распределение суставов в зависимости от глубины ацетабулярной ямки отражено в таблице 2.

Из анализа данных таблицы 2 видно, что для суставов с вывихом бедра более характерным было резкое уплощение вертлужной впадины и дефицит переднего края (19 суставов). При подвывихе бедра недоразвитие переднего края впадины отмечено лишь в двух наблюдениях.

Визуальная оценка трехмерных реконструкций показала, что в двух третях случаев подвы- виха отмечено недоразвитие наружного и заднего края впадины – II и III типы недоразвития крыши впадины. В то же время вывих бедра почти в 60% наблюдений сочетался с глобальным дефицитом крыши вертлужной впадины. (IV тип). Результаты измерений вертлужной впадины были использованы для определения характера реконструктивного вмешательства на тазовом компоненте. У детей в возрасте до 12 лет и у подростков с резким уплощением ацетабулярной ямки увеличение угла ГИ указывало на необходимость дополнительного наклона впадины кпереди. У пациентов старшего возраста с достаточной глубиной впадины в зависимости от величины горизонтальной инклина-ции и типа недоразвития крыши впадины применяли различные варианты периацетабулярной остеотомии. Следует отметить, что величина ГИ не определяла угол наклона впадины кпереди, который высчитывали с помощью серии аксиальных рентгенограмм в положении центрации головки бедра во впадине.

Таблица 1

Распределение исследуемых суставов по величине угла ГИ у 33 больных с врожденным подвывихом и вывихом бедра

|

Характер патологии |

Величина ГИ (в градусах) |

Всего |

||

|

10-19 ° |

20-30 ° |

> 30 ° |

||

|

Подвывих бедра |

10 |

9 |

19 |

|

|

Вывих бедра |

4 |

19 |

2 |

25 |

|

Число больных (суставов) |

13(14) |

18(28) |

2(2) |

33(44) |

Таблица 2

Распределение суставов по величине индекса глубины впадины у 33 больных с врожденным подвывихом и вывихом бедра

|

Характер патологии |

Индекс глубины впадины |

Всего |

|||

|

<2,5 |

2,5-3,5 (ГИ<20 ° ) |

2,5-3,5 (ГИ>20 ° ) |

>3,5 |

||

|

Подвывих бедра |

6 |

5 |

2 |

6 |

19 |

|

Вывих бедра |

4 |

2 |

5 |

14 |

25 |

|

Число больных (суставов) |

8(10) |

4(7) |

5(7) |

16(20) |

33(44) |

При оценке состояния проксимального отдела бедренной кости результаты измерений шеечно-диафизарного угла и угла антеверзии по данным КТ сравнивали с показателями, рассчитанными по таблице Е.С. Тихоненкова [2]. Отмечено, что величина ШДУ практически во всех наблюдениях совпадала с табличными данными. В то же время отклонение шейки кпереди при томографическом обследовании, как правило, было меньше на 10-15 ° .

У шести пациентов (9 суставов) с подвывихом бедра и в четырех случаях вывиха бедра эпифизарный индекс составил 0,9-1,0, что указывало на сферичную форму головки бедра. Величина эпифизарного индекса меньше 0,7, отмеченная в семи наблюдениях, свидетельствовала о значительном уплощении головки. У двух больных с клювовидной формой головки указанный индекс был больше 1,0.

Результаты исследований эпифизарношеечного индекса показали, что у 11 пациентов (13 суставов) отмечалось значительное отклонение эпифиза от оси шейки, причем в девяти случаях (10 суставов) наблюдалось смещение кзади. Данный показатель учитывали для определения необходимой величины коррекции избыточной антеверзии проксимального отдела бедренной кости.

Коэффициент «впадина-головка» в двух наблюдениях был меньше 1,0, что указывало на несоответствие размеров головки бедра и объема ацетабулярной ямки и, следовательно, на невозможность погружения головки во впадину. В указанных случаях реконструктивное вмешательство на тазобедренном суставе заключалось в формировании навеса.

При определении характера взаимоотношений компонентов тазобедренного сустава отмечено, что у пациентов с подвывихом и маргинальным вывихом бедра величина латерального смещения возрастала в зависимости от роста величины дислокации от 0,7 см до 1,5 см. При надацетабулярном и подвздошном вывихе зависимости между степенью вертикального и горизонтального смещения не выявлено. Показатель латерального смещения у 12 пациентов этой группы составил 2,4-2,6 см.

Дислокация головки бедра в сагиттальной плоскости в пределах 0,5 см выявлена в шести суставах с подвывихом, из них в двух случаях диагностирован передний подвывих. Переднее смещение на 0,5-1,0 см отмечено в шести суставах с маргинальным и надацетабулярным вывихами бедра. В двух случаях высокого подвздошного вывиха наблюдалось смещение кзади на 1,9 см. У остальных пациентов с вывихом бедра отмечена дислокация кзади в пределах 1,5 см. У пациентов с вывихом бедра определение величины смещения во всех плоскостях производили для расчета оптимальной траектории перемещения головки бедра [3].

Таким образом, дооперационное обследование на компьютерном томографе позволило уточнить степень недоразвития суставных элементов тазобедренного сочленения, оценить характер нарушенных взаимоотношений между головкой бедра и вертлужной впадиной и определить оптимальные пути для их восстановления.