Топографические проявления и критерии мобильных деформаций позвоночника

Автор: Долганов Дмитрий Владимирович, Колесников Сергей Владимирович, Долганова Тамара Игоревна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель. Определить топографические проявления и критерии мобильности деформаций позвоночника. Материалы и методы. Методом компьютерной оптической топографии обследованы 12 пациентов в возрасте 10-27 лет с клиническими и рентгенологическими признаками сколиоза 2-3 степени (по В.Д. Чаклину). Группа включения: пациенты с высокими позитивными результатами консервативного лечения и с диагностическим несоответствием между методами рентгено- и топографии. Результаты. Установлено, что в масштабе реального обследования топографический мониторинг постуральной активности туловища пациентов при стоянии до 3 минут позволяет выявлять мобильные проявления деформаций позвоночника в виде произвольного и непроизвольного варьирования их угловых характеристик в компенсированных и декомпенсированных формах с усилением или ослаблением признаков патологии. В инструментальном контроле высокая мобильность проявлялась следующими типами сочетаний рентгено- и топограмм: 1 - рентгенографические и топографические признаки деформаций позвоночника совпадали по локализации, но значительно (более 4°) отличались по степени выраженности; 2 - при наличии R-признаков сколиотической деформации позвоночника их топографические аналоги в ортостатике либо не выявлялись, либо регистрировались только в конце пролонгированного обследования. Заключение. О степени мобильности деформаций позвоночника в ортостатике и её динамике можно судить по диапазону числовых значений угла латеральной асимметрии (S1_LA) - топографического аналога R-угла Кобба. Чем меньше размах его произвольного и непроизвольного постурального варьирования, тем ниже мобильность деформаций позвоночника. При высокой мобильности деформаций позвоночника угол латеральной асимметрии варьирует в диапазоне значений более 7°.

Топографический мониторинг, постуральная ортостатическая активность, позвоночник, мобильные деформации, угловые деформации, вариативность

Короткий адрес: https://sciup.org/142121961

IDR: 142121961 | УДК: 616.711-007.2-071.3 | DOI: 10.18019/1028-4427-2017-23-2-195-200

Текст научной статьи Топографические проявления и критерии мобильных деформаций позвоночника

Большинство исследователей подчеркивают, что величина хирургической коррекции деформации позвоночника зависит от ее исходной мобильности [1, 2]. Поэтому традиционно, с начала корригирующей хирургии, оценка мобильности деформаций была важна для определения её структуральности, выбора уровня фиксации, сохранения надежной коррекции и предотвращения декомпенсации – главных аспектов корригирующей хирургии при сколиозе. По мнению ряда исследователей [3], рентгенограммы в положении лежа используются лишь для оценки естественной мобильности деформации, но не дают представления о максимально возможных значениях ее мобильности при нагрузках. В результате послеоперационная «степень коррекции» дает представление о величине исправления деформации, достигнутой в каждом индивидуальном наблюдении, но не позволяет адекватно сравнивать или оценивать различные клинические случаи, поскольку не учитывается исходная мобильность деформированного позвоночника. В этой связи появляются публикации, в которых авторы [4] предлагают результаты инструментальной коррекции деформации позвоночника в обязательном порядке сравнивать с его исходной мобильностью. Из-за большого числа [5, 6] различных способов рентгенологической оценки мобильности деформаций не существует общепринятого её критерия. Однако, согласно последним публикациям [7], мобильными предлагают считать деформации, при которых величины основной дуги искривления в условиях моделируемой нагрузки по рентгенограммам изменяются более чем на 30 %

от начальных величин, а при фиксированном сколиозе деформация не должна нарастать более чем на 5º при R-обследовании с интервалом в 4 часа [8].

Учитывая актуальность проблем, связанных с оценкой мобильности тяжелых деформаций позвоночника в корригирующей хирургии, мы не нашли в доступной литературе аналогичных попыток ее решения при консервативном лечении.

Вместе с тем, в информационных источниках эпизодически появляются данные о случаях очень эффективного консервативного воздействия при лечении сколиотических деформаций позвоночника. Например, в описании изобретения к патенту [9] демонстрируются клинические примеры пациенток с идиопатическим сколиозом III степени (по В.Д. Чаклину). У одной из них через 2 месяца после лечебного курса импульсной магнитной терапии при объективном подтверждении в выходных формах компьютерной оптической топографии уменьшение угловой деформации составило 14,7° (с 44,1° до 29,4°). Причину таких позитивных преобразований за 2-месячный интервал наблюдения связывать только с воздействием импульсного магнитного поля было бы ошибочно. Основаниями для такого сомнения послужили следующие доводы:

– с учетом очень высокого уровня резистентности к средствам консервативной терапии и низких значений корректируемых величин [10] темпы такой коррекции не только чрезмерны для средств консервативной терапии, но и для сопоставления с вероятностной величиной прогрессирования деформации согласно степени её тяжести и возраста пациентки;

– в сравнении с другим примером, где уменьшение угловой деформации у пациентки того же возраста и такой же степени искривления по данным компьютерной оптической топографии составило 7,4°, разница в эффективности оказалась почти 100 %.

Предполагаем, что истинные причины высоких показателей эффективности находятся не в оказываемом воздействии (оно в обоих случаях одинаковое), а в индивидуальных особенностях сравниваемых деформаций позвоночника – их мобильности. Так как мобильность до 35 % регистрируется и при тяжелых степенях деформации [11], то её наличие в неменьшей степени должно проявляться и при менее тяжелых формах заболевания.

Цель – в условиях ортостатической активности определить топографические проявления и критерии мобильности деформаций позвоночника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы пациенты (12 человек) в возрасте от 10 до 27 лет с клиническими и рентгенологическими признаками искривлений позвоночника 2-3 степени (по В.Д. Чаклину). Группа включения: пациенты с неожиданно высокими позитивными результатами консервативного лечения и с диагностическим несоответствием между методами традиционной рентгенографии и компьютерной оптической топографии.

Выделены следующие типы сочетаний R- и топо-грамм:

-

1. Пациенты, у которых рентгенологические и топографические признаки деформаций позвоночника практически совпадали по локализации, но парадоксально отличались по степени выраженности (5 человек). У обследованных этой категории рентгенологические признаки деформаций позвоночника в положении лежа проявлялись сильней, чем аналогичные топографические признаки искривлений в ортостатике. Например, если по R-граммам в положении лежа угол Кобба соответствовал 32º на уровне L2, то его топографический аналог с той же локализацией – только 27,6º.

-

2. Пациенты с R-признаками сколиотических деформаций позвоночника, но либо с полным отсутствием в ортостатической постуральной активности наличия топографических признаков сколиоза, либо с их появлением только в конце пролонгированного обследования (2 человека).

-

3. Пациенты, у которых под влиянием различных средств консервативной терапии обнаружилась неожиданно высокая (более 7º) коррекция угловой деформации (5 человек).

Инструментальный топографический анализ мониторируемой постуральной активности туловища и позвоночника в ортостатике осуществляли оптикоэлектронным методом КОМОТ [12].

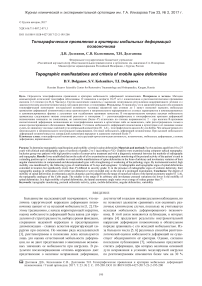

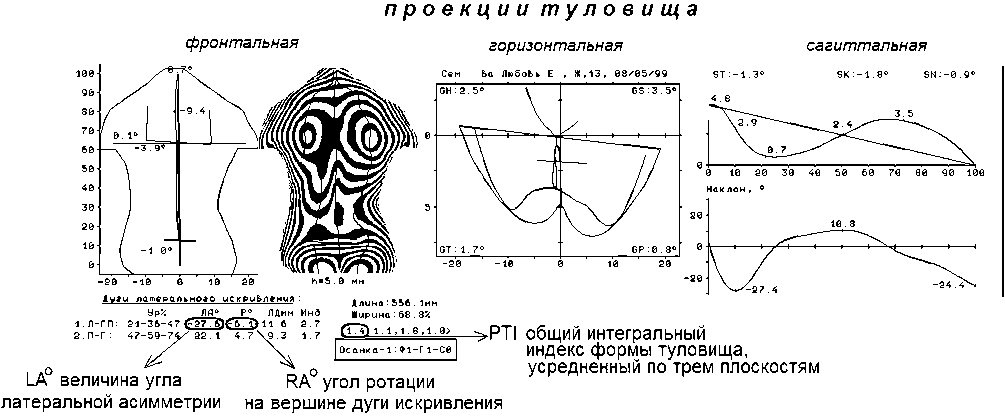

Анализировались следующие (рис. 1) топографические показатели угловой деформации позвоночника: S1_LA – угол латеральной асимметрии (топографический аналог R-угла Кобба), S1_RA – угол ротации на вершине дуги искривления и S1_IA – расчетный показатель обобщенного угла искривления по двум предыдущим параметрам. По критерию нормированных отклонений производился автодиагноз доминирующих нарушений в форме позвоночника и туловища (рис. 2). Анализ биомеханических параметров позвоночника по топограммам в динамике постуральной активности позволяет изучать влияние различных фенотипических факторов на характеристики дуг искривления позвоночника не изолированно, а в непосредственной связи с другими элементами конкретной постуральной системы туловища. В зависимости от возможностей обследуемого пространственные характеристики туловища и позвоночника оценивали при пролонгированном стоянии до 3 минут по 7–14 топографическим снимкам. Продолжительность интервалов между снимками составляла от 10 до 20 секунд. Для упрощения восприятия и анализа получаемой информации интересуемые параметры выходных форм отображались в виде соответствующих составных таблиц (рис. 2). Табличные результаты обследований, по существу, являлись динамическими моделями контролируемых двигательных стереотипов.

Правостороннее и левостороннее перераспределение опорных нагрузок на конечности осуществлялось за счет моделирования разновысокости ног, для этого под одну из конечностей подкладывались специальные 2-х сантиметровые подставки. Полученные для каждого пациента результаты анализировали по качественным (формализованный топографический диагноз) и количественным изменениям в его постуральном статусе с учетом абсолютного и относительного варьирования ранее перечисленных показателей [13].

Рис. 1. Топограммы в виде схем биомеханического профиля постуральной системы туловища

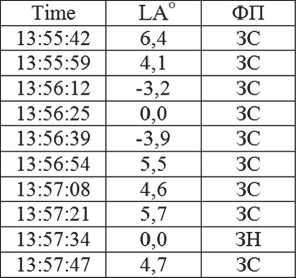

Рис. 2. ScreenShot выходной формы пролонгированного топографического обследования позной активности за 2-минутный интервал стояния с обобщенными топографическими характеристиками туловища и топографическими диагнозами для фронтальной (ФП), горизонтальной (ГП) и сагиттальной (СП) проекций по десяти топограммам у пациентки С., 13 лет. DS: S-образный идиопатическим сколиоз 3 степени: PTI – общий интегральный индекс нарушения формы туловища, PTI_F – интегральный индекс нарушения формы туловища во фронтальной плоскости, PTI_G – интегральный индекс нарушения в горизонтальной плоскости, PTI_S – интегральный индекс нарушения в сагиттальной плоскости, S1_IA – обобщенный угол доминирующей дуги искривления. Топографические автодиагнозы, соответствующие здоровой норме (ЗН) и здоровой субнорме (ЗС) с усилением физиологической кривизны позвоночника в сагиттальной плоскости (ЗС-Ус), нарушениям осанки (НО); в горизонтальной плоскости – ротированной осанке (РО); ДП-С2 и ДПС3 – деформации позвоночника, соответствующие сколиозу 2-ой и 3-ей степени

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты проведенного исследования показали, что, несмотря на рентгенологически установленные сколиотические деформации II–III степени у тех обследованных, у которых коэффициенты вариации (KV) топографических характеристик деформаций в ортостатических стереотипах были более 15 %, имели постурально корректируемые неригидные искривления функциональной природы с последующей всегда положительной динамикой наблюдения. У пациентов в привычной ортостатике с коэффициентом вариации (KV) характеристик дуг искривления позвоночника менее 15 % регистрировалась только отрицательная динамика, и при моделировании разновысокости ног удавалось добиваться исправления кривизны дуг позвоночника только частично. Кроме того, в условиях разновысокости у таких пациентов регистрируемые величины KV только снижались.

Влияние степени варьирования угловых деформаций в ортостатических двигательных стереотипах наблюдалось и в приспособительных ответах опорно-двигательной системы. По топографически формализованным диагностическим критериям приспособительные ответы опорно-двигательной системы существенно отличались и проявлялись у обследован- ных пациентов в зависимости от принадлежности к выделенным типам.

Так, у обследуемых I типа в зависимости от степени тяжести деформаций приспособительные ответы опорно-двигательной системы сопровождались топографическими признаками сколиотических деформаций с первых секунд стояния и наблюдались в двух вариантах (пример 1, пример 2).

В приспособительных ответах опорно-двигательной системы у обследуемых II типа топографические признаки сколиотических деформаций либо отсутствовали полностью (пример 3), либо появлялись только после продолжительного стояния в форме постуральной декомпенсации.

При III типе, когда под влиянием различных средств консервативной терапии обнаруживалась неожиданно высокая (более 7º) коррекция угловой деформации, наблюдались все приспособительные ответы опорнодвигательной системы. Единственным отличительным признаком у этих больных была их способность значительно корректировать в постуральной деятельности угловые величины деформаций даже с выраженными структуральными признаками патологии (сколиоз 3 степени).

Пример 1.

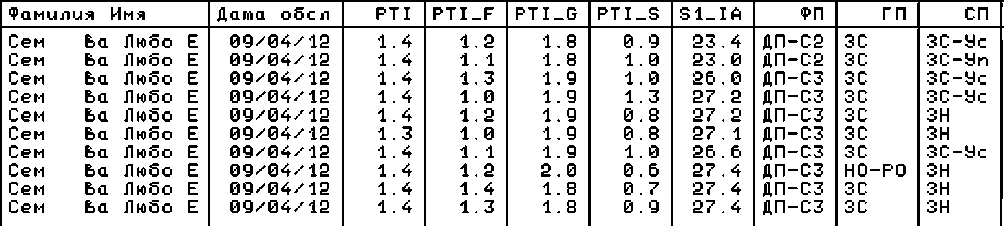

– в форме наступления постуральной декомпенсации, а именно усиления топографических признаков сколиоза. В статике наблюдается рост отрицательных значений угла латеральной асимметрии (LAº, аналога угла Кобба) в диапазоне значений от (-27,6º) до (-33,9º) со второй степени сколиоза (ДП-С2) до третьей (ДП-С3).

Пример 2.

|

Time |

LA° |

ФП |

|

15:02:57 |

17,0 |

ДП-С2 |

|

15:03:11 |

15,7 |

ДП-С2 |

|

15:03:24 |

16,1 |

ДП-С1 |

|

15:03:38 |

13,4 |

ДП-С1 |

|

15:03:52 |

12,2 |

ДП-С1 |

|

15:04:06 |

11,6 |

ДП-С1 |

|

15:04:18 |

-6,9 |

НО-ДН |

|

15:04:31 |

-8,0 |

НО-ДН |

|

15:04:44 |

-6,6 |

НО-ДН |

15:04:58 -5,9 НО-ДН

– в форме наступления постуральной компенсации и ослабления сколиотических искривлений. В статике абсолютные значения угла латеральной асимметрии (LAº) уменьшаются с 17º до (-5,9º), т.е. со второй степени сколиоза (ДП-С2) до первой (ДП-С1), а затем и полного исчезновения топографических признаков сколиотической деформации с сохранением нарушений только осанки туловища (НО-ДН).

Пример 3.

– в статике абсолютные значения угла латеральной асимметрии (LAº) варьируют в диапазоне здоровой нормы (ЗН) и здоровой субнормы (ЗС) от (-3,9º) до 6,4º.

Следует обратить внимание на то, что значительное ортостатическое варьирование угловых деформаций (S1_IA) у пациентов со стереотипами постуральной активности в форме декомпенсированных ответов регистрировалось не только в естественной позе (рис. 2, где показан диапазон варьирования S1_IA с 23,0º до 27,4º). При моделировании разновысокости ног размах варьирования увеличивался еще больше. Так, по обобщенно- му углу искривления, перераспределение нагрузки на правую ногу сопровождалось уменьшением угловой деформации позвоночника до 20,5°, а при перераспределении опорной нагрузки на левую – увеличением угловой деформации до 29°. При этом, диапазон значений углов латеральной асимметрии (S1_LA), аналога R-угла Кобба, варьировал от (-25°) с подставкой слева до (-37,4°) с подставкой справа.

Т.е. в естественной ортостатике без моделирования разновысокости ног диапазон варьирования по обобщенному углу искривления (S1_IA) не превышал 4,4°, а по углу латеральной асимметрии (S1_LA) – 8,0°, в то время как при моделировании разновысо-кости диапазоны варьирования расширялись и составили: по обобщенному углу искривления уже 8,5°, а по углу латеральной асимметрии даже 12,4°. Получается, что путем перераспределения опорных нагрузок угловые значения мобильных деформаций способны корректироваться постурально до 33 % от максимальных значений.

Вместе с тем следует отметить, что в группе обследованных пациентов значительные результаты постуральной коррекции достигались не только соответствующей активностью опорных реакций. В единичных наблюдениях существенные величины постуральной коррекции достигались произвольными действиями, не связанными с перераспределением опорных нагрузок на конечности.

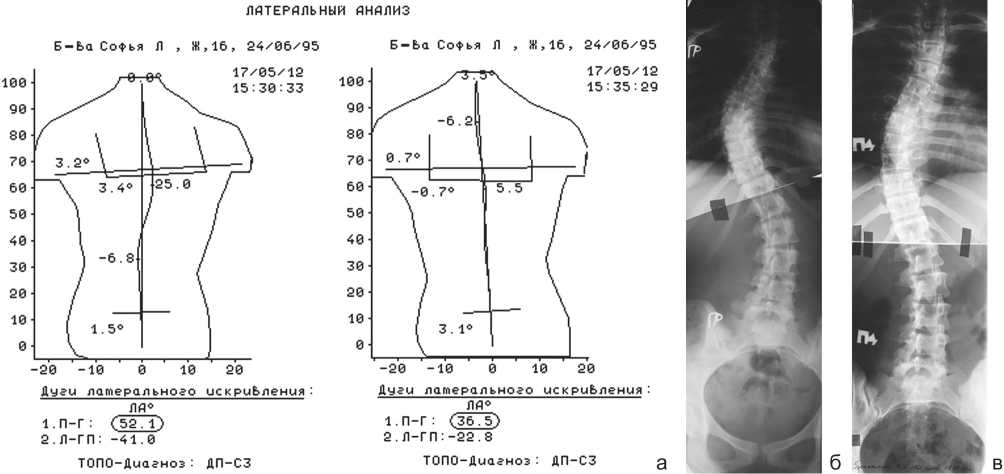

Пример . При первом топографическом обследовании у пациентки Б., 16 лет, с идиопатическим сколиозом III степени максимальные значения угла латеральной асимметрии (S1_LAº) в привычной ортостатике составили 52,1º на уровне Th9, а при произвольной коррекции постурального стереотипа за счет устранения скручивания плечевого пояса относительно таза на том же уровне только 36,5º (рис. 3, а). В итоге общий размах варьирования угловой деформации в абсолютных величинах составил 15,6º, а в относительных значениях к максимально зарегистрированным величинам – 29,9 %.

Проведенные через месяц повторные топографические обследования до и после моделируемой разновысокости ног, а также сеанса мануальной терапии подтвердили высокий уровень мобильности наблюдаемой деформации. В рассмотренных случаях по степени воздействия произвольная постуральная коррекция оказалась заметно эффективней мануальной терапии и моделируемой разновысокости ног. Относительно зарегистрированного максимума в привычной ортостатике (S1_LA = 55,94°) минимальные значения угловой деформации составили после мануальной терапии 45,53°, при моделируемой разновысокости – 46,55°, а при произвольной постуральной коррекции – 38,88°. То есть, даже через месяц удалось зарегистрировать спонтанные и произвольные изменения в мобильности деформированного позвоночника. Увеличились абсолютные и относительные значения мобильности. Общий размах мобильности составил 17,06°, а в относительных значениях к максимально зарегистрированным величинам – 30,5 %.

Рис. 3. Пример мобильности позвоночной деформации у пациентки Б., 16 лет. DS: идиопатический сколиоз 3 степени: а – по данным топографии при пролонгированном мониторинге в ортостатике; б – R-грамма позвоночника во фронтальной проекции – угол Кобба 52º (Th9); в – R-грамма позвоночника через 1,5 года – угол Кобба 40º (Th9)

Последующая положительная 1,5-годовая

R-динамика деформации (рис. 3, б, в) с 52° по Коббу до 40° на том же уровне подтвердила высокую степень мобильности позвоночника и отличный клинический результат по её исправлению на момент обследования. Вместе с тем новые рентгенологически зафиксированные угловые величины деформации в положении лежа стали основанием для уточнения степени ее постуральной мобильности в условиях ортостатики. При контрольном обследовании через два месяца диапазон мобильности в условиях произвольной постуральной коррекции уменьшился и в абсолютных величинах угла латеральной асимметрии составил только 9,8°, а в величинах, отнесенных к максимальным значениям – 19,2 %.

ОБСУЖДЕНИЕ

В представленных материалах на нескольких клинических примерах продемонстрированы возможности технологии постурального мониторинга по изучению вариативности угловых характеристик позвоночных деформаций с использованием компьютерной оптической топографии. Показано, что в ортостатике угловые характеристики мобильных деформаций позвоночника даже средней степени тяжести способны варьировать в достаточно широком диапазоне значений – более 7º. Кроме того, в зависимости от продолжительности стояния и степени мобильности постуральной системы туловища вариативность в стереотипах постуральной активности при однонаправленной динамике диагностически значимых показателей может проявляться либо в компенсированных (признаки сколиотических деформаций не проявляются, а если проявляются, то не усиливаются), либо декомпенсированных формах (признаки сколиотических деформаций усиливаются или на- чинают проявляться). Подтвержден ранее установленный постуральный критерий ригидности позвоночных деформаций, в соответствии с которым компенсаторные неструктуральные сколиозы при пробах с коррекцией перекоса таза имеют коэффициенты вариации для показателей обобщенного угла искривления и латеральной асимметрии более 15 % [13]. О степени мобильности деформаций позвоночника в ортостатике и её динамике можно судить по диапазону крайних числовых значений угла латеральной асимметрии (S1_LA) – аналога угла Кобба. Чем меньше размах его варьирования, тем ниже мобильность деформаций позвоночника. При высокой мобильности деформаций угол латеральной асимметрии варьирует в диапазоне значений более 7º, что объясняет существенные диагностические расхождения между рентгенологическими и топографическими обследованиями, особенно у пациентов с неригидными деформациями позвоночника.

ВЫВОДЫ

-

1. Топографический мониторинг ортостатической активности позволяет изучать и контролировать функциональную лабильность позвоночника не изолированно, а в составе постуральной системы туловища.

-

2. В приспособительных ответах опорно-двигательной системы мобильные деформации позвоночника характеризуются различной степенью варьирования их угловых параметров и координат локализации дуг искривления.

-

3. Топографический мониторинг туловища в ортостатике позволяет выявлять компенсированные (при-

- знаки сколиотической деформации не усиливаются) и декомпенсированные (с усилением признаков сколиотической деформации) формы постуральной активности.

-

4. О степени мобильности деформаций позвоночника в ортостатике можно судить по диапазону крайних числовых значений угла латеральной асимметрии (S1_LA) – аналога угла Кобба. Чем меньше размах его варьирования, тем ниже мобильность деформаций позвоночника. При высокой мобильности деформаций позвоночника угол латеральной асимметрии варьирует в диапазоне значений более 7º.

Список литературы Топографические проявления и критерии мобильных деформаций позвоночника

- Cotrel-Dubousset instrumentation and vertebral rotation in adolescent idiopathic scoliosis/P.J. Cundy, D.C. Paterson, T.M. Hillier, A.D. Sutherland, J.P. Stephen, B.K. Foster//J. Bone Joint Surg. Вr. 1990. Vol. 72, no. 4. Р. 670-674.

- Cotrel-Dubousset instrumentation for adolescent idiopathic scoliosis/L.G. Lenke, K.H. Bridwell, C. Baldus, K. Blanke, P.L. Schoenecker//J. Bone Joint Surg. Am. 1992. Vol. 74, no. 7. P. 1056-1067.

- Standing and supine Cobb measures in girls with idiopathic scoliosis/G. Torell, A. Nachemson, K. Haderspeck-Grib, A. Schultz//Spine. 1985. Vol. 10, no. 5. P. 425-427.

- Дорсальная хирургическая коррекция сколиоза инструментарием Cotrel-Dubousset с предварительной галопельвиктракцией и без нее/С.Т. Ветрилэ, А.А. Кулешов, А.А. Кисель, А.Н. Прохоров, Р.В. Еналдиева//Хирургия позвоночника. 2005. № 4. С. 32-39.

- Indications of proximal thoracic curve fusion in thoracic adolescent idiopathic scoliosis: recognition and treatment of double thoracic curve pattern in adolescent idiopathic scoliosis treated with segmental instrumentation/S.I. Suk, W.J. Kim, C.S. Lee, S.M. Lee, J.H. Kim, E.R. Chung, J.H. Lee//Spine. 2000. Vol. 25, no. 18. P. 2342-2349.

- Vaughan J.J., Winter R.B., Lonstein J.E. Comparison of the use of supine bending and traction radiographs in the selection of the fusion area in adolescent idiopathic scoliosis//Spine. 1996. Vol. 21, no. 21. P. 2469-2473.

- Хирургическая коррекция деформации позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом тип Lenke III с применением 3D-КТ навигации/С.В. Виссарионов, Н.Н. Надиров, Д.Н. Кокушин, С.М. Белянчиков, В.В. Мурашко, К.А. Картавенко//Успехи современного естествознания. 2015. № 2. С. 14-20.

- Николаев В.Ф., Барановская И.А., Андриевская А.О. Использование функционально-корригирующего корсета в лечении больных идиопатическим сколиозом//Гений ортопедии. 2016. № 1. С. 44-47.

- Способ лечения идиопатического сколиоза: пат. 2275943 Рос. Федерация. № 2005104846/14; заявл. 22.02.2005; опубл. 10.05.2006, Бюл. № 13.

- Яшков А.В., Лосев И.И., Шелыхманова М.В. Сочетанные физиотерапевтические факторы в консервативном лечении детей со сколиозом II-III степени выраженности//Курортная медицина. 2013. № 4. С. 73-78.

- Михайловский М.В., Фомичев Н.Г. Хирургия деформаций позвоночника. Новосибирск: Изд-во Сибирского ун-та, 2011. 592 c.

- Сарнадский В.Н., Фомичев Н.Г., Садовой М.А. Мониторинг деформации позвоночника методом компьютерной оптической топографии: пособие для врачей/Новосибирский НИИТО. Новосибирск, 2003. 44 с.

- Губин А.В., Долганов Д.В. Стереотипы постуральной приспособительной активности позвоночника до и после оперативной коррекции укороченной конечности//Хирургия позвоночника. 2012. № 4. С. 32-41.