Топография знаковых культовых зданий в поселениях Тобольской губернии конца XIX - начала XX века

Автор: Майничева А.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые рассмотрены символические аспекты топографии знаковых культовых построек на примере трех поселений Тобольской губ. в конце XIX- начале XX в. Исследование выполнено с использованием анализа градостроительной ситуации, метода case-study, подхода, учитывающего агиографические произведения и религиозные установки. Сделан вывод о том, что для церквей сел Обдорского и Романовского было характерно размещение на возвышенной свободной территории в окружении природной среды или в центре жилой застройки, что соответствовало традициям русского зодчества. Выбор почитаемых культов учитывал особенности этнической, религиозной и культурной ситуации в обществе. Посвящения престолов Архангелу Михаилу, св. ап. Петру и Павлу, св. Василию Великому, св. Николаю выполняли защитные функции, они утверждали духовные ценности, каноны и догматы православия. В Кобяцких юртах была расположена мечеть. В рядовой жилой застройке она выделялась архитектурой, что принято в исламе. Размещение мусульманского молитвенного архитектурного сооружения символически манифестирует религиозную идентичность жителей юрт и свидетельствует о признании обществом их прав. Топография знаковых культовых сооружений в поселениях с различным по этническому составу и религиозным убеждениям населением была связана с существовавшей стратегией окормления, религиозными символами и этнорелигиозной идентичностью поселян.

Символы, знаки, православные церкви, исламская архитектура, поселения тобольской губ, агиография, этнорелигиозная идентичность

Короткий адрес: https://sciup.org/145145961

IDR: 145145961 | УДК: 39+261.6 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.4.112-119

Текст научной статьи Топография знаковых культовых зданий в поселениях Тобольской губернии конца XIX - начала XX века

Культовые здания являются знаковыми для любой культуры, они воплощают религиозно-мировоззренческие установки народов. Изучение их размещения помогает понять символико-топографическую роль культовых построек в коллективном сознании общества. Необходимо направить внимание исследователей на топографию церквей, часовен, мечетей и др.; под топографией в данном случае понимаются знаковые особенности размещения зданий и сооружений. Одним из приемов, позволяющих исследовать эти особенности, является анализ градостроительной ситуации. Он был проведен, например, А.А. Прокудиной и М.С. Томской [2009]. При изучении символических аспектов размещения культовых зданий его целесообразно дополнить исследованиями методом casestudy, который применяется при анализе справочных данных и чертежей генеральных планов. Кроме того, когда речь идет о символике православной храмовой архитектуры, невозможно обойти вниманием агиографические произведения и религиозные установки, что заставляет обращаться к теологической литературе, догматам и канонам. Важность предложенного подхода объясняется спецификой символов в православии, которые понимаются не просто как условное изображение или знак. По вероучению, церковные символы заключают в себе небесный или Божественный прообраз, благодаря чему они исполняют свое предназначение.

В настоящей статье впервые ставится задача проследить особенности размещения культовых сооружений в конце XIX – начале XX в. в поселениях на основе материалов «Справочной книги Тобольской епархии к 1 сентября 1913 года» (далее – СКТЕ) [1913] и чертежей генеральных планов селений Тобольской губ., выполненных в 1840–1880-х гг. по предписанию Тобольской казенной палаты в связи с мерами по упорядочиванию застройки поселений и выделению участков для размещения переселенцев, из Государственного архива г. Тобольска (Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО «ГА в г. Тобольске»). Ф. 154. Оп. 2). Научная ценно сть этих источников была проанализирована, определены их достоверность и высокая степень информативности [Курилов, Майничева, 2008]. Необходимо отметить, что в указанных справочных материалах имеются данные только о христианских церквях и часовнях. В исследовании не рассматривается народное понимание образов и символов православия, поскольку источники не позволяют учесть его особенности. Решения о размещении зданий и сооружений и посвящении престолов принимались на официальном уровне гражданскими и религиозными структурами в соответствии с правилами и догмами. Принята гипотеза исследования, из которой следует, что наиболее ярко особенности топографии знаковых культовых сооружений могут проявиться в поселениях со сложным этническим составом и нерусским населением. Поэтому из более чем 15 генпланов, предусматривавших размещение церкви или часовни, выделены те, которые были составлены для поселений, расположенных в округах со смешанным населением (русские и инородцы, по терминологии, существовавшей в документах Российской империи в конце XIX – начале XX в. (названия этнических групп приводятся в соответствии с этой терминологией)), и в них находились культовые сооружения. Таких поселений оказало сь три – с. Обдорское Березовского окр., с. Романовское с Романовскими юртами и юрты Кобяцкие Тобольского окр. Тобольской губ. В списке населенных мест за 1868–1869 гг., составленном во время, близкое к моменту создания генпланов, в Березовском окр. значились 11 русских сел, 144 инородческих улуса, инородческих юрт не было в Тобольском окр. зафиксированы 36 русских сел, 194 инородческие юрты, инородческих улусов не было [Списки населенных мест… (далее – СНМ), 1871]. К сожалению, сведения о соотношении численности этнических групп в составе населения каждого из выбранных поселений отсутствуют, но на генеральных планах четко указаны зоны проживания русских и инородцев; в СНМ указаны округа, где проживали инородцы [Там же, с. CLIII]: в Березовском окр. рядом с с. Обдорским кочевали и зимовали на части его территории самоеды и остяки, в юртах Тобольского окр. проживали татары [Там же, с. CLIV, CLVIII], юрты Кобяцкие были отнесены к татарским поселениям [Там же, с. CLIV]. Со ставители справочника отмечают, что в Березовском окр. инородческое население преобладало над русским: среди 100 чел. обоего пола были 21 самоед и 63 остяка [Там же, с. CLIX], а Тобольский окр. мог считаться «центром татарского населения» [Там же, с. CLIV]: там на 100 русских приходилось 25 татар.

Один из недостатков рассматриваемых планов – отсутствие горизонталей, что затрудняет анализ ландшафта и не позволяет определить высоту места расположения культового здания по отношению к прочим. Однако можно представить общее высотное положение района поселения, поскольку указано направление течения реки и известно, что правый берег рек Западной Сибири более крутой, чем левый. Например, вдоль правого берега Оби тянулась возвышенная песчано-глинистая гора (или возвышенность), поднимавшаяся над урезом воды в районе с. Обдорского на 5 саж. [Там же, с. X].

Особенности размещения культовых зданий в поселениях

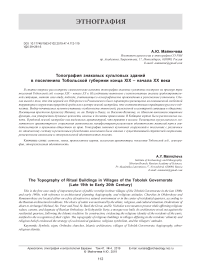

В архиве найден чертеж плана, выполненного в 1846 г. для поселения Березовского окр. Тобольской губ. – с. Обдорского (ныне г. Салехард) (рис. 1). План составлен туринским младшим землемером Девятовым 9–12 декабря 1846 г. по предписанию Тобольской казенной палаты от 2 декабря 1846 г. Село Обдорск располагалось на р. Пилуй (сейчас р. Полуй), притоке Оби. План выполнен схематично, на нем видны только отдельные зоны. Уличная сеть не показана. Застройка располагалась по линии юго-запад – северо-восток, с юга на север ее прорезали овраг и долина ручья. Юго-западная часть занята жилой застройкой,

Рис. 1. Фрагмент генплана 1846 г. с. Обдорского (ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 154. Оп. 21. Д. 98. Л. 1).

1 – церковь Петра и Павла; 2 – старое православное кладбище;

3 – новое православное кладбище; 4 – степь кочующих обдорских инородцев.

северо-восточная – торговыми лавками. Последние размещались на участке площадью 40 × 170 саж., который примыкал к территории нового, как отмечено на генплане, православного кладбища площадью 20 × 70 саж. Окраинную юго-западную часть села занимала церковь с участком в ограде размерами 10 × 20 саж. Каменный храм с каменной же колокольней был построен в 1886–1894 гг. на средства прихожан и купца А.М. Сибирякова. В церкви три престола: во имя св. ап. Петра и Павла, во имя святителя и чудотворца Николая и во имя св. Василия Великого [СКТЕ, 1913, с. 36]. Алтари ориентированы на восток. Свободная от застройки территория неправильной формы по направлениям север – юг и запад – восток имеет размеры 40 × 50 саж. и находится на высоком берегу ручья. Церковь поставлена на месте древнего языческого капища [Иеромонах Иринарх, 1906, с. 17]. Рядом с церковью находилось старое православное кладбище, которое было закрыто по плану устройства селений от 27 октября 1830 г. На другом берегу ручья располагались дом с амбарами дьяка Карпова, инородческая изба для сбора ясака, а также инородческие избушки для зимовья.

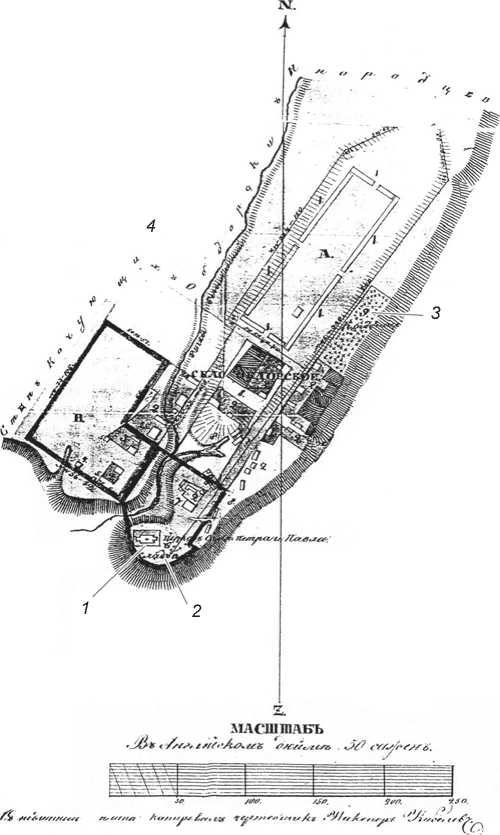

План для с. Романовского с юртами Романовскими, т.е. местами проживания татар Демьян-ской вол. Тобольской губ., был составлен тарским младшим окружным землемером Мокринским в 1878 г. по предписанию Тобольской казенной палаты от 3–5 сентября 1877 г. и утвержден

Рис. 2 . Фрагмент генплана 1878 г. с. Романовского с юртами Романовскими (ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 154. Оп. 21. Д. 963. Л. 1).

1 – церковь; 2 – кладбище; 3 – болото Безымянное.

23 июня 1879 г. (рис. 2). Село, состоявшее из одной криволинейной однорядной улицы, располагалось вдоль левого берега р. Чанбышевой, которая текла почти параллельно Иртышу и впадала в него в направлении юго-запад – северо-восток. На чертеже была распланирована площадь на 33 двора. Застройка с юго-востока ограничена реками, с северо-запада – болотом Безымянным. В центре застройки находилась деревянная одноэтажная церковь, построенная в 1831 г. В храме два престола: во имя св. ап. Петра и Павла и св. Архистратига Михаила. Алтари ориентированы на северо-восток. В справочнике указана часовня [СКТЕ, 1913, с. 22], однако на плане она не отмечена, возможно, ее построили после снятия плана. Недалеко от церкви, ближе к берегу, рас- полагались дом священника и сельское училище с участками; объекты разделял переулок, который вел к реке. Чтобы обеспечить выход церковной территории к реке, планировалось снести ветхие нежилые строения. Юрты находились с северо-востока от остальной застройки, на границе с церковным участком неправильной формы размерами 20 × 60 саж. В северо-восточной части поселения непосредственно к юртам примыкало кладбище.

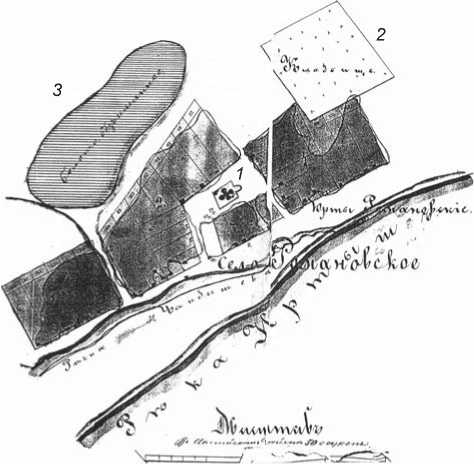

Юрты Кобяцкие Бегишевской вол. Тобольского окр. Тобольской губ. – это поселение, в котором проживали инородцы – татары. Его генеральный план (рис. 3), выполненный для инородцев Вагайской инородной вол. землемером Мокринским 3 октября 1877 г. по предписанию 1877 г., утвержден 2 ноября 1877 г. Юрты на 34 двора располагались на правом берегу Иртыша. Застройка гнездового типа была переделана в уличную с двусторонним размещением дворов. Запланирована одна длинная главная улица, развивавшаяся в северо-восточном направлении от берега реки; ее пересекали две небольшие улочки: одна в центре застройки, вторая на северном конце юрт, имевшая выход на р. Кобяк. Одна старая улица располагалась вдоль берега и была частью дороги из г. Тобольска в с. Голышевское. По генплану все постройки с обеих сторон дороги надлежало снести, чтобы освободить обрушавшийся берег Иртыша. В центре новой главной улицы немного в стороне от перекрестка планировалось разместить мечеть в ограде размерами 10 × 15 саж. Весь ее земельный участок по площади был равен обычному усадебному месту. Точно определить, как предполагалось построить мечеть, трудно, но по традиции она должна была быть строго ориентирована на Каабу в Мекке.

Рис. 3 . Фрагмент генплана 1877 г. юрт Кобяцких. Стрелка указывает на место возведения мечети (ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 154. Оп. 21. Д. 376. Л. 1).

В селах Обдорском и Романовском с юртами были православные церкви, а в юртах Кобяцких – мечеть, что отражало сложившуюся религиозную и культурную ситуацию в регионе. В СНМ самоеды названы идолопоклонниками; они активно сопротивлялись христианизации, самоеды даже шли на убийство крестившихся остяков [СНМ, 1871, с. CLXII]. В поселениях, рядом с которыми кочевали самоеды, размещались церкви, призванные не только духовно окормлять жившее там русское население, но и способствовать обращению язычников в православие. Татары исповедовали ислам суннитского толка и переходили в православие в исключительных случаях [Там же, с. CLVI]. Они были подведомственны Оренбургскому духовному магометанскому собранию, для отправления культа в юртах построили мечеть.

Посвящения престолов церквей

Обращают на себя внимание посвящения престолов церквей. Так, в селах Обдорском и Романовском главные престолы были во имя св. ап. Петра и Павла (память 12 июля, ст. ст. 29 июня), ревнителей и распространителей христианства среди язычников и иудеев, как следует из житий святых. По вероучению в день Пятидесятницы Святой Дух сошел на апостолов, они получили дар свидетельства о Господе перед народами, чтобы распространять на разных языках весть о божественных чудесах. В Деяниях есть упоминания о том, что св. Петр и св. Павел проповедовали покая- ние и обратили в христианство многих иудеев и язычников (Деян. 13: 46). В церковном величании поется: «Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле, весь мир ученьми своими просветившия и вся концы ко Христу приведшия». Уже ранние христиане почитали св. апостолов, принявших мученическую смерть; места их погребения стали христианскими святынями. В русской православной церкви день памяти святых приобрел статус одного из 18 великих праздников, среди которых Пасха, двунадесятые праздники, Покров Пресвятой Богородицы, Обрезание Господне, Рождество Иоанна Крестителя, Усекновение главы Иоанна Крестителя. Изображения св. апостолов Петра и Павла в иконостасе православного храма стали каноном деисусного чина.

По церковному канону св. первоверховным ап. Петру и Павлу молятся о том, чтобы утвердиться в вере, помочь в богоугодных начинаниях, в обращении к Христовой вере иноверцев, поддержать веру тех людей, кто ее утратил. Православная церковь воспевает апостолов, которые приложили много сил для распространения христианства, славит твердость Петра и разум Павла, видит в них образ обращения согрешающих и исправляющихся. Дуализм образов ап. Петра и Павла как символа нелегкого пути к вере отразился в их судьбах: апостол Петр с самого начала был с Христом, отрекся от него, но покаялся, апостол Павел был жестким противником Спасителя, но уверовал и стал его твердым последователем (см.: [Протоиерей Александр Мень]). Понятно, что в сложной этнической и религиозной ситуации в Сибири в XIX – начале XX в. образы апостолов играли важную символическую роль, они были призваны утвердить дух верующих и принести догматы православия в инородческую среду.

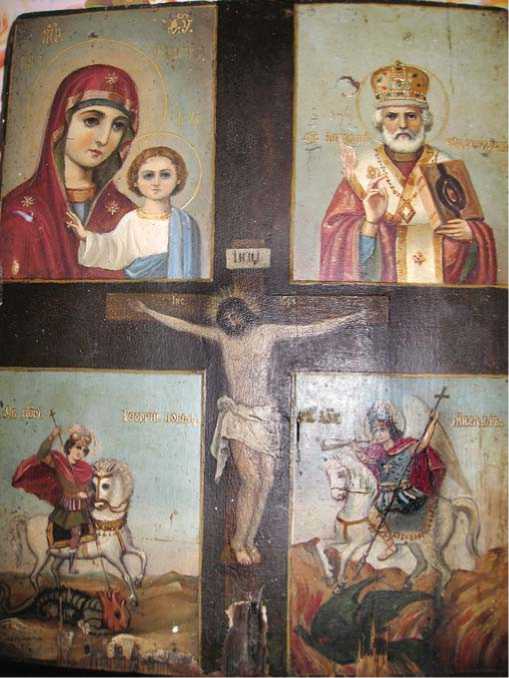

Престол Обдорской церкви посвящен другому символическому образу православия – свт. и чудотворцу Николаю (дни памяти 19 декабря (ст. ст. 6 декабря), 22 мая (ст. ст. 9 мая), 11 августа (ст. ст. 29 июля), а также каждый будничный четверг). Культурологическими, филологическими и этнографическими исследованиями (см., напр.: [Виноградов, 1900; Майничева, 2005а, 2006; Рындина, 2002, 2005; Сарбаш; Сидоренко, 1993; Успенский, 1982; Фурсова, 2001; Шайжин, 1909; и др.]) установлена высокая значимость святителя в русской культуре как покровителя путешественников и мореплавателей, защитника, помощника и заступника людей. В иконографии меч в руках св. Николая, святого ратника, защищавшего православный город от иноплеменников, истолковывался как вооружение воина и как «меч духовный, который есть Слово Божие» (Ефес. 6:17), которым должны уничтожаться грехи (рис. 4). Образ св. Николая ассоциировался с защитником от греха, телесных и духовных горестей. В Четьих минеях емко сказано, что свт. Николай «многа великая и преславная чудеса сотвори на земли и на мори, в бедах сущим помогая, и от потопления спасая, и из глубины морския на сухо износя, от тления восхищая и принося в дом, от уз и темниц избавляя, от мечного посечения заступая, и от смерти освобождая, многим многая подаде исцеления… Многих в убожестве и нищете последней страдающих обогати, гладным пищу подаде, и всякому во всякой потребе готовый помощник, теплый заступник и скорый предстатель и защитник показася, и овым також-де призывающим его помогает и от бед избавляет»

Рис. 4 . Икона-складень свт. Николая с мечом и храмом. Металл. Вагайский р-н Тюменской обл. ПМА, 2010 г.

[Церковно-народный месяцеслов…, 1990, с. 64]. Очевидно, что на северной окраине русского православного мира посвящение одного из престолов церкви св. Николаю Чудотворцу было более чем уместно.

Еще одному почитаемому в православии святителю св. Василию Великому по священ третий престол обдорской церкви (день памяти 13 января (ст. ст. 1 января), общая память Собора Вселенских учителей и святителей (св. Василия Великого, св. Григория Богослова и Иоанна Златоуста) – 12 февраля (ст. ст. 30 января) (рис. 5). Из жития святителя следует, что он обладал глубокими знаниями, был известен усилиями, положенными на благо православного мира и единства; поддерживал христиан, утверждая их веру, призывая к муже ству и терпению. Св. Василий все личные средства употреблял в пользу бедных: создавал богадельни, странноприимные дома, лечебницы, устроил мужской и женский монастыри. Его современник епископ Амфилохий высоко оценил его заслуги: «Он… не одним соплеменникам своим был полезен, но по всем странам и градам вселенной и всем людям приносил и приносит пользу, и для хри- стиан всегда был и будет учителем спасительнейшим» [Святитель Василий Великий]. Свт. Григорий Нисский в своем «Слове на день памяти Василия Великого, родного брата» писал: «…он силою обитающей в нем благодати снова воспламенил… учение веры. Он явился Церкви как бы маяком для блуждающих ночью по морю, всех направил на настоящий путь…», уподобляя свт. Василия Великого другим поборникам христианства – ап. Павлу, Илие, Иоанну Крестителю [Свт. Григорий Нисский].

В Петропавловской церкви с. Романовского второй престол был освящен во имя Архистратига Михаила (дни памяти 19 сентября, ст. ст. 6 сентября, 21 ноября, ст. ст. 8 ноября). Согласно священному писанию, Архангел Михаил – один из высших ангелов, возглавляющий воинство Небесных сил бесплотных, населяющих духовный мир, через которых Бог может сообщать людям свою волю. Архангел Михаил в Писании выступает как борец против дьявола и беззакония среди людей. В книге Откровения Архангел Михаил – главный вождь в войне против дракона-дьявола и прочих взбунтовавшихся ангелов: «…и произошла

Рис. 5. Икона трех святителей: св. Григория Богослова, св. Василия Великого, св. Иоанна Златоуста. Металл. Из собрания Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Рис. 6. Икона. В правой части образы св. Николая и св. Архистратига Михаила. Вагайский р-н Тюменской обл. ПМА, 2015 г.

война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низ-вержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною» (Откр. 12, 7–9). Апостол Иуда упоминает об Архангеле Михаиле как о противнике дьявола (Иуд. 9; ср. Нав. 5, 13; Дан. 10; 12, 1). С архистратигом Михаилом связывают поражение ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исайе (4 Цар. 19, 35). Церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и любого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола (рис. 6).

С учетом упомянутых особенностей церковных символов, имеющих, согласно вероучению, особую силу и действенность, нельзя считать случайным наименование престолов церквей в честь значимых для православия Архангела Михаила, св. ап. Петра и Павла, св. Василия Великого, образы которых ассоциируются с идеей физической и духовной защиты людей, распространения и утверждения христианства и относятся к высшим чинам «небесной иерархии». Так, свт. Феофан Затворник писал: «…выше всех… Владычица Богородица. За Нею чины бесплотных, девять, по их порядку; затем святые Божии: Пророки и больший из пророков Предтеча; Апостолы и верховные из них Петр и Павел; Святители, из них великие: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, св. Николай, и Российские: Петр, Алексий, Иона, Филипп; Мученики, Исповедники, Преподобные, Бессребреники, Христа ради Юродивые» [Свт. Феофан Затворник]. О распространенности в начале XX в. выбранных для рассматриваемых церквей посвящений престолов в Тобольской губ. свидетельствуют справочные материалы. В них зафиксировано 625 престолов с 97 наименованиями, причем наибольшее количество престолов во имя свт. Николая Чудотворца – 79. Престолов других посвящений было меньше: престолов Архистратига Михаила – 31, св. ап. Петра и Павла – 25, св. Василия Великого – 4 (подробнее см.: [Майничева, 2005б, с. 122; Курилов, Люцидарская, Майничева, 2005, с. 75–90]). Посвящения четырех престолов церквей в рассмотренных двух поселениях со смешанным населением попали в число первых десяти по распространенности на территории губернии.

Выводы

На территории Тобольской губ. в селах со смешанным населением были православные церкви и часовня, с татарским – мечеть. Церкви каменная в с. Обдорском и деревянная в с. Романовском с Романовскими юр- тами по традициям русского зодчества размещались на возвышенном месте или в центре жилой застройки, имели свободный выход к природным ландшафтам. Данные о конкретных причинах наименования престолов в храмах, например, в память какого-то исторического события или конкретного человека, что нередко практиковалось, не выявлены, но очевидна общепринятая символическая важность посвящений престолов для духовной освоенности территории населением с православной идентичностью. С учетом этнической, религиозной и культурной ситуации выбирались почитаемые культы, значимые как защитные в материальном и духовном смысле, утверждающие ценности, каноны и догматы православия, укрепляющие дух. Посвящения престолов Архангелу Михаилу, св. ап. Петру и Павлу, св. Василию Великому, свт. Николаю были призваны играть важную роль в духовной жизни населения. Согласно генплану, мечеть в Кобяц-ких юртах должна была располагаться по улице как часть рядовой застройки, выделяясь среди жилья своей архитектурой, что соответствовало исламской традиции. Планирование создания мусульманского молитвенного архитектурного сооружения, имеющего знаковое значение, свидетельствует о признании в обществе религиозных чувств и потребностей последователей ислама и символически манифестирует религиозную идентичность жителей юрт. В конце XIX – начале XX в. топография знаковых культовых сооружений в поселениях Тобольской губ. с различным по этническому составу и религиозным убеждениям населением связана с существовавшей стратегией религиозного окормления, религиозными символами и этнорелигиозной идентичностью поселян.

Работа выполнена в рамках программы НИР XII.186.3. Традиционное мировоззрение народов Сибири: способы устойчивости, пути изменений, проект № 0329-2019-0006 «Символ и знак в культуре народов Сибири XVII–XXI вв.: актуализация и стратегии сохранения».

Список литературы Топография знаковых культовых зданий в поселениях Тобольской губернии конца XIX - начала XX века

- Виноградов Н. О древней резной чудотворной иконе Святителя Христова Николая, находящейся в соборном храме города Можайска, Московской губернии. Можайский Николаевский собор. – М.: [Типо-лит. И. Ефимова], 1900. – 16 с.

- Иеромонах Иринарх. История Обдорской духовной миссии: 1854–1904 гг. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1906. – 2, 188, III с.

- Курилов В.Н., Люцидарская А.А., Майничева А.Ю. Освоение Сибири: Сохранение и трансформация русской культуры в XVII – начале XX в. – Новосибирск: Препресс-Студио, 2005. – 100 с.

- Курилов В.Н., Майничева А.Ю. Русские селения Абалакской волости Тобольского округа Тобольской губернии в XIX веке: особенности планировки и застройки // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2008. – № 20. – С. 221–241.

- Майничева А.Ю. Церкви во имя святителя Николая Чудотворца: «Призывающим его помогает и от бед избавляет…» // Проблемы трансмиссии и бытования этнокультурных традиций славянского населения Сибири XVIII–XX вв. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005а. – С. 48–64.

- Майничева А.Ю. Церкви Тобольской епархии (по справочным материалам начала XX в.) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005б. – Т. XI, ч. II. – С. 122–126.

- Майничева А.Ю. Сибирские церкви во имя святителя Николая Чудотворца // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2006. – Вып. 3. – С. 84–104.

- Прокудина А.А., Томская М.С. Поиски принципов размещения храмов и их роли в развитии урбанизации местности (на примере Боровского района Калужской области) // Architecture and modern information technologies. – URL: https://www.marhi.ru/AMIT/2009/4kvart09/Tomskaya/AMIT_9_paper_Tomskaya.pdf (дата обращения: 09.05.2019).

- Протоиерей Александр Мень. Жития святых. – URL: https://lib.pravmir.ru/library/readbook/2099 (дата обращения: 09.05.2019).

- Рындина А.В. Основы типологии русской деревянной скульптуры «Никола Можайский». Икона и святые мощи // Искусство христианского мира. – М.: Изд-во Православного Свято-Тихон. богослов. ин-та, 2002. – Т. 6. – С. 99–114.

- Рындина А.В. Символические и иконографические аспекты древней статуи «Николы Можайского» // Искусство христианского мира. – М.: Изд-во Православного Свято-Тихон. богослов. ин-та, 2005. – Т. 9. – С. 133–150.

- Сарбаш Л.Н. Русские писатели XIX века о религиозно-христианских верованиях поволжских народов: Николай Чудотворец как «Русский Бог». – URL: http://www.scholast.ru/st-nikolay-chudotvorets/ (дата обращения: 09.05.2019).

- Свт. Григорий Нисский. Слово на день памяти Василия Великого, родного брата. – URL: https://lib.pravmir.ru/library/readbook/3122 (дата обращения: 09.05.2019).

- Свт. Феофан Затворник. Об отношении к святым. – URL: https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1368 (дата обращения: 09.05.2019).

- Святитель Василий Великий // URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/909470.html (дата обращения: 09.05.2019).

- Сидоренко Г.В. Скульптура «Никола Можайский» в собрании Государственной Третьяковской галереи. Опыт музейной каталогизации // Древнерусская скульптура: проблемы и атрибуции. – М.: НИИ теории и истории искусств, 1993. – Вып. 2, ч. 1. – С. 69–91.

- Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. – СПб.: Центр. стат. ком. МВД, 1861–1885. – Т. 60: Тобольская губерния... по сведениям 1868–1869 гг. – 1871. – CCLXXII, 196 с.

- Справочная книга Тобольской епархии к 1 сентября 1913 года. – Тобольск: Изд-во Тобол. епарх. братства им. великомученика Димитрия Солунского, 1913. – [441] с разд. паг.

- Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1982. – 248 с.

- Фурсова Е.Ф. Культ Святителя Николая в обычаях и обрядах восточнославянского населения Верхнего Приобья (по полевым материалам) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 4. – С. 146–153.

- Церковно-народный месяцеслов на Руси И.П. Калинского. – М.: Худ. лит., 1990. – 237 с.

- Шайжин Н. Слава Святителя и Чудотворца Николая в Олонецком крае. Святитель Николай Чудотворец в народной поэзии Олонецкого края // Олонецкие епарх. вед. – 1909. – № 13. – С. 289–292.