Топоры МАЯЦКОГО археологического комплекса

Автор: Владимиров С.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются топоры, обнаруженные в погребениях Маяцкого археологического комплекса, исследованных Советско-Болгаро-Венгерской экспедицией в 1975, 1977-1982 гг. В результате типологии материала и поиска аналогий удалось выделить виды и типы топоров как характерных для древностей салтово-маяцкой культуры, так и мало распространенных. Также удалось выявить особенности половозрастной принадлежности захоронений с топорами и взаимовстречаемость топоров с различными предметами погребального инвентаря. В ходе анализа погребений с топорами были прослежены некоторые черты обрядности(ориентировка костяков, частота находок оружия), отличающие погребения на территории Маяцкого селища от погребений на территории могильника

Салтово-маяцкая культура, маяцкий археологический комплекс, погребальный инвентарь, топоры, типология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328187

IDR: 14328187

Текст научной статьи Топоры МАЯЦКОГО археологического комплекса

Одним из наиболее характерных и распространенных видов оружия у населения салтово-маяцкой культуры, занимавшего территорию лесостепного По-донья и Подонечья, является боевой топорик. Особенно часто он встречается в катакомбных погребениях в составе сопутствующего инвентаря. Несмотря на это, из 1411 катакомбного погребения, исследованного в ходе работ Советско-Болгаро-Венгерской археологической экспедиции 1975, 1977–1982 гг. на территории Маяцкого могильника и селища, лишь в 11 катакомбах находились 12 топориков разной степени сохранности. Топорики, найденные в катакомбах, исследованных на территории селища, опубликованы в работе А. З. Винникова и Г. Е. Афанасьева (1991. Рис. 6, 10 ; 8, 2 ; 9, 4 ; 10, 1 ; 21, 11 ; 23, 2 ; 24, 2 ; 33, 1 ; 38, 3 ; 39, 11 ). Рисунки топориков, обнаруженных в катакомбах могильника, опубликованы в статье В. С. Флёрова (1990. Рис. 18, 1 ; 20, 1 ). В обобщающей работе того же автора они упомянуты в тексте без графического сопровождения, что объясяется сосредоточением В. С. Флёрова прежде всего на погребальных обрядах населения, оставившего Маяцкий могильник ( Флёров , 1993. С. 24, 32).

Однако ни в одной из вышеупомянутых работ топорики специально не рассматривались.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это разница в частоте находок топориков в катакомбах селища и могильника. На территории Маяцко-го комплекса топорик встречался почти в каждой тринадцатой катакомбе, что является достаточно низким показателем для катакомбных могильников салто-во-маяцкой культуры, расположенных в лесостепи. Однако если рассматривать катакомбы могильника и селища отдельно, то получится, что из 113 катакомб могильника лишь в двух находились топорики. В то же время на территории селища топорики или их части были найдены в каждой третьей катакомбе, для сравнения на территории Дмитриевского могильника топоры находились в каждой второй катакомбе ( Плетнёва , 1989. С. 74).

В таком случае бросается в глаза редкость находок топориков в катакомбах Маяцкого могильника, что могло быть обусловлено особенностями погребальных традиций, существовавших у жителей Маяцкого селища, например извлечением из вещей катакомб ( Флёров , 1993. С. 24). При этом в катакомбах на территории селища топорики встречены довольно часто, что может быть объяснено разницей в погребальных традициях, по которым население Маяцкого хоронило умерших в катакомбах селища и могильника. Причины различий погребальных обрядов жителей Маяцкого поселения достоверно не установлены, но их нельзя не учитывать при анализе материалов данного комплекса.

Прежде чем приступить к описанию «маяцких» топориков, необходимо остановиться на подходах к их типологизации. С. А. Плетнёва, основываясь на материалах раскопок Дмитриевского могильника, строила типологию топориков, отталкиваясь от таких признаков, как форма лезвия и форма обушка. По хронологическим построениям автора получилось, что для ранней группы катакомб Дмитриевского могильника характерны топорики с молотковидным обухом, а для поздней группы – с плоским и уплощенным обухом, т. е. изменения форм топоров во времени касались обушной части (Плетнёва, 1989. С. 155, 160). В. К. Михеев, специально рассматривая рабочие (хозяйственные) топоры, делил их на узколезвийные и широколезвийные (Михеев, 1985. С. 68, 69). А. В. Крыганов, анализируя оружие из салтово-маяцких могильников с трупосожжениями, разделял топорики по форме лезвия (Крыганов, 1989. С. 103, 104). Здесь нелишним, на наш взгляд, будет обращение к типологиям топориков, относящихся к культурам, близким салтово-маяцкой в хронологическом и территориальном плане. При типологизации древнерусских топоров А. Н. Кирпичников учитывал такие критерии, как форма лезвия и особенности устройства обуха и щековиц (Кирпичников, 1966. С. 29). На материалах VIII–XIV вв. с территории Северо-Западного Предкавказья У. Ю. Кочкаров, помимо упомянутых выше формы лезвия и обуха, использовал для составления типологии топориков такой признак, как форма топора (Кочкаров, 2008. С. 65). При рассмотрении мордовских боевых топориков-чеканов С. В. Святкин основное внимание уделил форме обуха, однако учитывал и форму лезвия (Святкин, 1998. С. 261). В работе, посвященной оружию ближнего боя волжских болгар VIII–X вв., И. Л. Измайлов использует типологию топоров из Танкеевского могильника, учитывавшую форму лезвия, форму обуха и общий вид бойка (Измайлов, 1989. С. 112). Однако в последующей своей работе в типологии топориков автор выдвинул на первый план такой признак, как форма обуха и щековиц, и только затем форму лезвия (Измайлов, 1993. С. 90).

Из приведенных выше примеров типологии топоров видно, что чаще всего в качестве типообразующих признаков исследователи выбирали форму лезвия и форму обуха, однако первичный признак, отражавший изменение формы топоров во времени, определялся исследователями по-разному. В данной ситуации, при небольшой выборке материала, на наш взгляд, наиболее приемлемым будет разделение топоров Маяцкого комплекса на виды по форме лезвия и на типы по форме обуха, как было предложено С. А. Плетнёвой на материалах Дмитриевского могильника.

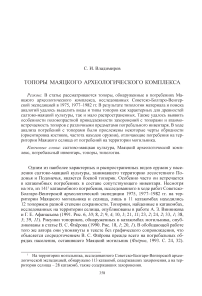

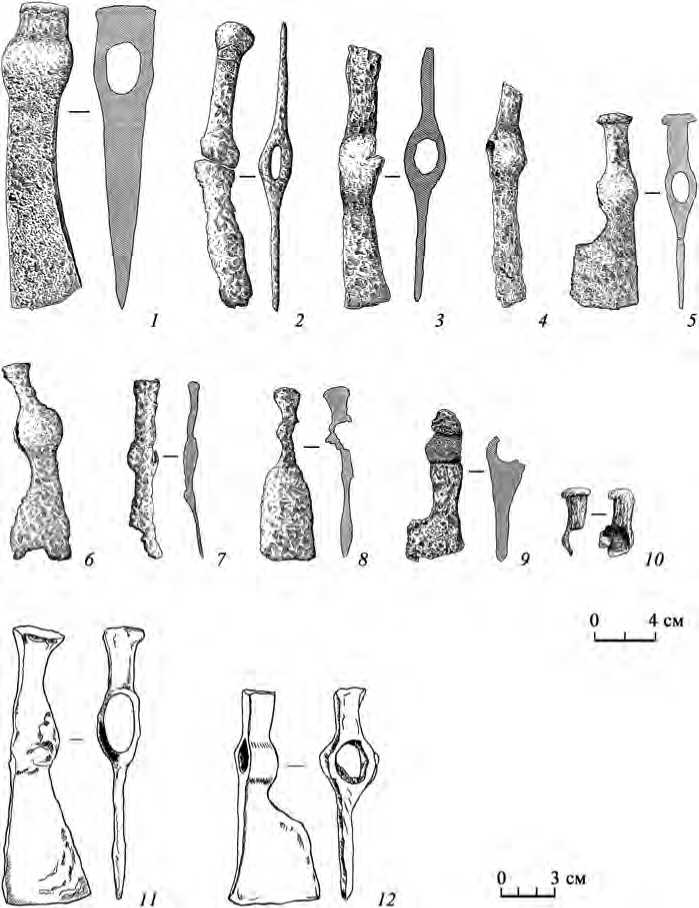

Вид 1: топоры с треугольным лезвием. Четыре топора были найдены в погребениях на территории селища, и один, в катакомбе могильника.

Тип 1: уплощенный обух, немного расширяющийся к концу (рис. 1, 2, 3 ). Форма обуха у данных топоров отличается, и их можно было бы выделить в разные подтипы, но из-за небольшой выборки материала считаем, что это будет методически неверным. К этому же виду может быть отнесен топор из катакомбы I в постройке 18, но только теоретически, так как конец обуха у него отломан (рис. 1, 4 ).

Тип 2: обух с утолщением на конце (рис. 1, 7, 11 ). К данному типу относятся два топора, которые по форме утолщения обуха отличаются друг от друга: у первого – небольшое расширение к концу, у второго – молоточковидное.

Тип 3: топор с коротким обухом (рис. 1, 1 ).

Топоры 1 вида достаточно широко распространены в ареале салтово-маяц-кой культуры. Встречены они как на территории могильников с катакомбным обрядом захоронения, так и в кремациях ( Плетнёва , 1989. Рис. 35; Колода , 2004. Рис. 13, 2 ; Аксёнов , 2001. Рис. 1, 2 ; 5, 22 ; 2005а. Рис. 4, 3, 4 ; Аксёнов, Михеев , 2006. Рис. 63, 7 ; 81, 9 ). Также топоры данного вида известны на территории Северо-Западного Предкавказья, Поволжья, поздние аналогии имеются в древнерусских материалах ( Кочкаров , 2008. Табл. XXXI, 3, 5, 6 ; Святкин , 1998. Рис. 2, 2, 5, 6 ; Измайлов , 1993. С. 90; Кирпичников , 1966. Табл. XI, 5, 6 ).

Вид 2: топоры с подтрапециевидным лезвием. Три топора найдены в погребениях на территории селища и один в катакомбе могильника. У топора из катакомбы III Маяцкого селища отсутствует обух, поэтому невозможно определить его тип (рис. 1, 9 ). Остальные топоры этого вида имеют молоточковидный обух. При этом каждый из топоров данного вида имеет свои особенности: так у топора из катакомбы в хоз. яме 18 окончание обуха имеет грибовидную форму, а у топора из катакомбы II постройки 18 обух сильно оттянут к топорищу, у топора из катакомбы 71 Маяцкого могильника обух немного расширяется к концу (рис. 1, 5, 6, 12 ). Но выделение подтипов на основе данных особенностей кажется нам неуместным по упомянутой выше причине.

Топоры этого вида также часто встречаются в погребениях салтово-маяц-кой культуры, как в ингумациях, так и в трупосожжениях ( Плетнёва , 1989. Рис. 35; Аксёнов , 2001. Рис. 5, 24 ; 6, 2 ; 2005б. Рис. 4, 6 ; Аксёнов, Михеев , 2006. Рис. 61, 9 ).

Вид 3: с двубородчатым лезвием. Данный вид представлен одним экземпляром, обнаруженным в катакомбе в хоз. яме 25 Маяцкого селища (рис. 1, 8 ).

Рис. 1. Топоры Маяцкого археологического комплекса

Маяцкое селище: 1 – катакомба в яме постройки 28; 2, 9 – катакомба III; 3 – катакомба II; 4 – катакомба I в постройке 18; 5 – катакомба в хоз. яме 18; 6 – катакомба II в постройке 18;

7 – катакомба I; 8 – катакомба в хоз. яме 25; 10 – катакомба в хоз. яме 24

Маяцкий могильник: 11 – катакомба 79; 12 – катакомба 71

Топоры с двубородчатым лезвием достаточно редко встречаются в древностях салтово-маяцкой культуры. Мы можем отметить аналогии в материалах Сухогомольшанского и Красногоровского могильников, а также в погребении воина у с. Кочеток ( Аксёнов, Михеев , 2006. Рис. 19, 4 ; Комар, Сухобоков , 2000. Рис 2; 56; Дегтярь , 1984. Рис. 2, 2 ). Известен топор схожей формы с территории Северо-Западного Предкавказья, обнаруженный в погребении по типу кремации и относящийся к VIII–IX вв. ( Кочкаров , 2008. Табл. XXXVI, 45 ).

От топора из катакомбы в хоз. яме 24 сохранился лишь короткий молоточковидный обух с грибовидным утолщением на конце, поэтому нами этот топор никуда не отнесен (рис. 1, 10 ).

Практически все рассмотренные топоры можно уверенно отнести к боевым. Исключением является топор, обнаруженный под черепом коня у входа в погребальную камеру, в яме постройки 28 Маяцкого селища (рис. 1, 1 ). На возможность отнесения данного топора к рабочим указывает его размер и ярко выраженная клиновидная форма. Рассматриваемый топор относится к первому типу рабочих топоров, по классификации В. К. Михеева ( Михеев , 1985. С. 68. Рис. 24, 13–18 ). При этом нас не должно удивлять, что рабочий топор по своему расположению тяготел к погребению с оружием. В древностях салтово-маяц-кой культуры известны случаи нахождения в комплексах с оружием типичных орудий труда, например мотыжек и серпов ( Винников, Афанасьев , 1991. С. 49; Михеев , 1985. С. 47). Также в комплексах с оружием была найдена часть древнерусских рабочих топоров ( Кирпичников , 1966. С. 29). Нельзя исключать и то, что топор мог не принадлежать захоронению в катакомбе и нес обрядовые функции, на что указывает его расположение у входа в погребальную камеру, как и топора из катакомбы 79, в обрядовых функциях которого не сомневается В. С. Флёров (1990. С. 156). Какими бы ни были причины, обусловившие такое местоположение, считаем возможным топор из ямы в постройке 28 Маяцкого селища по его первоначальному функциональному назначению считать рабочим2.

Особого внимания заслуживает и топор из катакомбы III Маяцкого селища (рис 1, 2). Длина этого топора близка длине рассмотренного нами рабочего, однако отнести его к хозяйственным не позволяет форма лезвия и оттянутый, плоский (лезвиевидный) обух с веерообразным расширением на конце. Еще одной немаловажной особенностью данного топора является циркульный орнамент, нанесенный на обух. Последнее свидетельствует о безусловной принадлежности данного топора к боевым, так как только на боевых топорах встречаются орнаментальные украшения (Кирпичников, 1966. С. 29). Что касается циркульного орнамента, то он был широко распространен в древностях салтово-маяцкой культуры, особенно на костяных изделиях, встречен и в материалах Маяцкого могильника (Флёрова, 1988. С. 91; Флёров, 1990. Рис. 20, 7). Позднее циркульный орнамент был распространен в лесостепном Поднепровье (Сергеева, 1998. С. 89). Однако такого рода орнамент на металлических предметах комплекса во- оружения встречается достаточно редко, и единственной известной нам аналогией является наконечник копья из кремации Сухогомольшанского могильника (Аксёнов, Михеев, 2006. Рис. 72,1).

Также в катакомбе с орнаментированным топориком был обнаружен обломок еще одного топора, находившегося на тазовых костях ребенка (рис. 1, 9 ).

Пять3 из рассмотренных нами топориков несут на себе следы либо преднамеренной порчи, либо они уже были сломаны в ходе их использования и в таком виде помещены в катакомбы (рис. 1, 4, 7, 8, 9, 10 ). При этом у четырех из пяти топоров повреждения касаются в основном проушной части и у одного – обушной. Условно к этим топорам может быть отнесен топор из катакомбы III, а также экземпляр из катакомбы II с трещиной на стенке проушной части (рис. 1, 2, 3 ). У остальных рассматриваемых топоров дефекты определенно могут быть связаны с коррозией.

Таким образом, встает вопрос о преднамеренной порче этих топоров. Здесь следует обратить внимание на то, что сабля из катакомбы в хоз. яме 18 Маяц-кого селища была согнута, т. е. если не все, то какая-то часть жителей селища практиковала обряд преднамеренной порчи оружия ( Винников, Афанасьев , 1991. Рис. 21, 8 ). Обряд преднамеренной порчи предметов оружия был широко распространен среди населения салтово-маяцкой культуры, оставившего после себя могильники с захоронениями по типу кремации ( Крыганов, 1989. С. 98). Однако здесь следует отметить, что чаще всего деформации подвергались сабли и стремена, топоры же очень редко. Были встречены «поврежденные» топоры и в катакомбных погребениях ( Колода , 2004. Рис. 13, 2 ). Также объяснением помещения в погребение испорченных вещей может послужить стремление заменить целую вещь поврежденным, символизирующим ее аналогом. Это косвенно подтверждается характером повреждений рассмотренных топоров – в области проушного отверстия, т. е. повреждений, возникающих при функциональном использовании топора. Вотивная замена предметов погребального инвентаря была подробно рассмотрена А. А. Иерусалимской на материалах могильника Мощевая Балка ( Иерусалимская , 1983. С. 102–104).

Взаимовстречаемость инвентаря из катакомб с топорами представлена в таблице 14. При этом упор был сделан на предметы снаряжения воина и орудия труда. В итоге, как видно из данных таблицы, чаще всего топоры были встречены с ножами и деталями поясной гарнитуры, в семи из одиннадцати катакомб с топорами находились мотыжки, в четырех катакомбах топоры были обнаружены с другими видами оружия, в том числе с саблями, остатками дистанционного оружия (накладки на лук, наконечники стрел, крепления от колчана), деталями конской упряжи. Последнее наблюдение не противоречит возможности применения топоров конными воинами ( Мерперт , 1955. С. 142, 143; Кирпичников , 1966. С. 45). Что же касается вопроса о половой принадлежности захоронений

Таблица 1. Совстречаемость топоров с инвентарем погребений

Топоры, обнаруженные в погребениях Маяцкого археологического комплекса, в целом имеют хорошо известные аналогии в древностях салтово-маяцкой культуры и укладываются в рамки IX – начала X в. – время существования Маяцкого комплекса. При этом нельзя не отметить редкость находок орнаментированного оружия, такого, например, как боевой топорик из катакомбы III Маяцкого селища и топорик с двубородчатым лезвием, известные аналогии которому происходят из погребений салтово-маяцкой культуры, совершенных по типу кремации. Однако топоры в погребениях Маяцкого комплекса встречались достаточно редко в сравнении с другими катакомбными могильниками салтово-маяцкой культуры. Причину этого можно видеть и в трансформации погребального обряда жителей Маяцкого поселения как наиболее отстоящего от основной территории распространения памятников салтово-маяцкой культуры в лесостепном регионе. Но также можно найти объяснение этому в изначальных отличиях погребальных обрядов групп аланского населения, мигрировавшего с территории Предкавказья в Доно-Донецкую лесостепь (Флёров, 2000. С. 84, 85). Интересен и тот факт, что большинство захоронений с топорами в погребениях на территории селища были ориентированы головой вправо от входа в погребальную камеру, тогда как на могильнике господствовал обычай класть умерших головой влево от входа. Отличия в ориентировке погребенных в катакомбах были прослежены на примере расселения аланских племен Северного Кавказа V–VIII вв. (Коробов, 1998. С. 52–54). Таким образом, вновь встает вопрос о различиях населения, оставившего погребения на территории селища и могильника.

Список литературы Топоры МАЯЦКОГО археологического комплекса

- Аксёнов В. С., 2001. Рубежанский катакомбный могильник салтово-маяцкой культуры на Северском Донце//Донская археология. № 1-2. С. 62-78.

- Аксёнов В. С., 2005а. Новые поминальные комплексы воинов-всадников салтовского времени с территории Верхнего Подонечья//Степи Европы в эпоху Средневековья/Гл. ред. А. В. Евглевский. Донецк: Донецкий нац. ун-т. Т. 4: Хазарское время. С. 357-368.

- Аксёнов В. С., 2005б. Салтовские кремационные могильники с конскими начельниками из бассейна Северского Донца//Хазарский альманах/Гл. ред. В. К. Михеев. Киев; Харьков: Международный Соломонов ун-т. Т. 4. С. 182-198.

- Аксёнов В. С., Михеев В. К., 2006. Население Хазарского каганата в памятниках истории и культуры. Сухогомольшанский могильник VIII-X вв. Киев; Харьков: Международный Соломонов ун-т. 306 с. (Хазарский альманах; Т. 5.)

- Бужилова А. П., 2010. Донские аланы по данным антропологии//Человек и древности: памяти А. А. Формозова (1928-2009)/Отв. ред. И. С. Каменецкий, А. Н. Сорокин. М.: Гриф и К. С. 855-866.

- Винников А. З., Афанасьев Г. Е., 1991. Культовые комплексы Маяцкого селища (Материалы раскопок Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции). Воронеж: Воронежский гос. ун-т. 192 с.

- Дегтярь А. К., 1984. Комплекс из погребения воина у с. Кочеток на Северском Донце//СА. № 2. С. 239-246.

- Иерусалимская А. А., 1983. Археологические параллели этнографически засвидетельствованным культам Кавказа (по материалам могильника Мощевая Балка)//СЭ. № 1. С. 102-113.

- Измайлов И. Л., 1989. Оружие ближнего боя волжских болгар VIII-X вв.//Ранние болгары в Восточной Европе/Отв. ред. А. Х. Халиков. Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР С. 107-121.

- Измайлов И. Л., 1993. Оружие ближнего боя волжских булгар X-XIII вв. (копья и боевые топоры)//Археология Волжской Булгарии: проблемы, поиски, решения/Отв. ред. Ф. Ш. Хузин. Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АНТ. С. 77-106.

- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. М.; Л.: Наука. Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени X-XIII вв. 146 с. (САИ; вып. Е1-36).

- Колода В. В., 2004. Исследование раннесредневековых катакомбных погребений близ с. Верхний Салтов в 1996 г.//Хазарский альманах/Гл. ред. В. К. Михеев. Киев; Харьков: Международный Соломонов ун-т. Т. 3. С. 213-241.

- Комар А. В., Сухобоков О. В., 2000. Вооружение и военное дело Хазарского каганата//Восточноевропейский археологический журнал. № 2. URL: http://www.archeology.kiev.ua/journal/020300/komar_sukhobokov.htm.

- Коробов Д. С., 2008. Расселение аланских племен Северного Кавказа V-VIII вв. по данным погребального обряда и письменным источникам//Культуры степей Евразии второй половины I тыс. н. э./Отв. ред. Д. А. Сташенков. Самара: СОИКМ им. П. В. Алабина. С. 52-54.

- Кочкаров У. Ю., 2008. Вооружение воинов Северо-Западного Предкавказья VIII-XIV вв. (оружие ближнего боя). М.: Таус. 176 с.

- Крыганов А. В., 1989. Вооружение и войско населения Салтово-Маяцкой культуры (по материалам могильников с обрядом трупосожжения)//Проблемы археологии Поднепровья/Отв. ред. И. Ф. Ковалёва. Днепропетровск: Днепропетровский гос. ун-т. С. 98-114.

- Мерперт Н. Я., 1955. Из истории оружия племен Восточной Европы в раннем Средневековье//СА. Вып. XXIII. С. 131-168.

- Михеев В. К., 1985. Подонье в составе Хазарского каганата. Харьков: Вища школа. 148 с.

- Плетнёва С. А., 1989. На славяно-хазарском пограничье (Дмитриевский археологический комплекс). М.: Наука. 288 с.

- Святкин С. В., 1998. Относительная хронология мордовских боевых топориков-чеканов VIII-XI вв.//Культуры Евразийских степей второй половины I тыс. н. э. (вопросы хронологии)/Отв. ред. Д. А. Сташенков. Самара: СОИКМ им. П. В. Алабина. С. 260-266.

- Сергеева М. С., 1998. Орнаментация изделий из дерева и кости в лесостепном Поднепровье в XXIII вв.//Вопросы истории славян. Археология. Этнография. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. Вып. 12. С. 83-95.

- Флёров В. С., 1990. Маяцкий могильник (раскопки 1979 г.)//Маяцкий археологический комплекс: материалы Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции/Отв. ред. С. А. Плетнёва. М.: ИА АН СССР. С. 140-191.

- Флёров В. С., 1993. Погребальные обряды на севере Хазарии (Маяцкий могильник)//Материалы и проблемные исследования по древней и средневековой археологии юга Восточной Европы/Отв. ред. Е. В. Круглов. Волгоград: Перемена. Вып. 1. 144 с.

- Флёров В. С., 2000. Аланы Центрального Предкавказья V-VIII вв.: обряд обезвреживания погребенных. М.: Полимедиа. 164 с. (Труды Клин-Ярской экспедиции; I.)

- Флёрова В. Е., 1988. Орнаментированные костяные изделия Саркела-Белой Вежи: проблема специализации ремесла//РА. №2. С. 86-99.