Тотальное эндопротезирование локтевого сустава при травмах

Автор: Калантырская Валентина Анатольевна, Голубев Игорь Олегович, Заров Алексей Юрьевич, Егиазарян Карен Альбертович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель. Выявление особенностей тотального эндопротезирования локтевого сустава при травмах и их последствиях у пациентов различных возрастных групп и проведение сравнительного ретроспективного анализа дифференцированной тактики лечения. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов тотального эндопротезирования локтевого сустава (ТЭЛС) в период с 2009 по 2019 г. у 101 пациента с травмами и выраженными последствиями травм локтевого сустава (ЛС), 56 (55,4 %) мужчин и 45 (44,5 %) женщин, средний возраст 48,5 ± 12,5 лет. Три группы пациентов: группа I - 29 (28,7 %) человек, которым до эндопротезирования проводили консервативное лечение переломов; вторая группа (II) - 52 (51,5 %) пациента, которым было выполнено ТЭЛС после остеосинтеза, третья группа (III) - пациенты, которым было выполнено первичное ТЭЛС - 20 (19,8). Исследовали болевой синдром (ВАШ), объем движений, проводили тестирование по шкалам DASH и MEPS, определяли силу кисти. Результаты. При анализе результатов через год была отмечена статистическая разница в результатах (р = 0,0213) между группой III (первичное ТЭЛС, DASH = 7,3 ± 2,1) по сравнению с группами I (DASH = 20,6 ± 3,3) и II (DASH = 18,4 ± 4,2); в группе III (MEPS = 90,7 ± 8,4) - отлично, в группах I (MEPS = 83,8 ± 7,4) и II (MEPS = 84,2 ± 5,6) - хорошо (р = 0,0344), при динамометрии силы кисти и показателях боли различий не было. Обсуждение. Лечение переломов области локтевого сустава является актуальной проблемой и имеет несколько аспектов: при консервативном лечении наблюдается высокая частота образования выраженных контрактур, что влияет на объем движений в локтевом суставе после ТЭЛС; при тяжелых повреждениях кости и хряща необходимо оценивать множество факторов, чтобы сделать правильный выбор между остеосинтезом и первичным ТЭЛС; для обеспечения хорошего длительного функционирования протеза локтевого сустава, особенно у молодых пациентов, необходимы новые технологии изготовления протезов. Выводы. При выборе тактики лечения тяжелых травм локтевого сустава необходимо учитывать не только тяжесть повреждения, но возраст пациента и качество кости, особенно у пациентов пожилого возраста, отказ от выполнения остеосинтеза в пользу первичного тотального эндопротезирования дает возможность сохранить объем движений, улучшить функциональные результаты и выживаемость эндопротеза.

Локтевой сустав, травмы, эндопротезирование, первичная тотальная артропластика

Короткий адрес: https://sciup.org/142231960

IDR: 142231960 | УДК: 616.727.3-001-089.843-77 | DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-1-24-33

Текст научной статьи Тотальное эндопротезирование локтевого сустава при травмах

Тотальное эндопротезирование локтевого сустава тельством, которое позволяет восстановить объем дви-(ТЭЛС) является эффективным хирургическим вмеша- жений в локтевом суставе (ЛС), силу и функцию верх-

ней конечности, избавить пациента от боли [1]. Травмы и переломы костей, образующих ЛС, стоят на втором месте по частоте эндопротезирования между лидером – ревматоидным артритом и первичным остеоартритом. Показаниями к ТЭЛС являются так называемый «не фиксируемый» внутрисуставной оскольчатый перелом дистальной части плечевой кости и проксимальных отделов костей предплечья, остеоартрит (ОА) и посттравматический артрит [2–10].

Если вопрос лечения переломов дистального отдела плечевой кости и проксимального отдела предплечья у пожилых пациентов практически решен, и все большее количество хирургов в настоящее время выбирают ТЭЛС [5, 7–9, 11–13], то вопрос в отношении молодых пациентов остается открытым, так как не хватает работ по анализу отдаленных результатов [14, 15].

Rajaee et al. (2016) сравнили результаты ТЭЛС с открытой репозицией и внутренней фиксацией (ОРВФ, англ. «ORIF») с использованием данных, полученных из Общенациональной выборки стационарных пациентов за 2002–2012 годы, с ранее опубликованными результатами McKee MD et al., 2009 г. Сравнительный анализ показал, что частота ТЭЛС у пожилых пациентов с переломами дистального отдела плечевой кости, не поддающихся стабильной фиксации, увеличилась в 2,6 раза, и по функциональным результатам ТЭЛС предпочтительнее, чем ОРВФ [9, 16].

Barco et al. (2017) сообщили, что средняя оценка боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) составила 0,6; среднее сгибание – 123°, а средняя потеря разгибания составила 24°. Среднее значение MEPS составило 90,5 балла, однако по функциональному результату и выживанию протезов локтевого сустава у молодых пациентов отчетливых данных пока нет [17].

Однако многими авторами показано, что лечение выраженного посттравматического остеоартрита методом ТЭЛС возможно, но при этом функциональные результаты значительно хуже, чем при ревматоидном артрите и первичном эндопротезировании при переломах [9, 18–22]. Если пациенты с остеоартритом после остеосинтеза (плюс удаления металлофикса-торов) имели грубые рубцы и контрактуру локтевого сустава, то оперативное вмешательство было намного более сложным и травматичным, а результаты эндопротезирования значительно ухудшались и сопровождались тяжелыми ограничениями объема движений из-за сокращения мягких тканей [23]. Но еще хуже результаты были у пациентов, у которых при лечении перелома имели место явления воспалительного артрита [24, 25].

Более ранние данные, опубликованные Hildebrand K.A. et al. (2000), подтверждают худшие функциональные исходы ТЭЛС в группе пациентов с воспалительным артритом (MEPS = 78 ± 18 баллов), чем в группе с травматическим или посттравматическим остеоартритом (90 ± 11 баллов) [26]. Несмотря на то, что Celli A. и Morrey B.F. (2009) сообщили о серии из 55 ТЭЛС, выполненных пациентам в возрасте менее 40 лет со средним сроком наблюдения 7,5 лет, у 36 пациентов (65 %) результат был «отличным», а у 15 (27 %) – «хорошим» [27]. Park J.G. et al. (2015) сообщили о серии из 23 TЭЛС (пациенты моложе 40 лет, средний период наблюдения 10 лет) и также получили благоприятные исходы, но в 25 % случаев развились осложнения, потребовавшие ревизионной операции [28].

В отечественной литературе мы не нашли статей, посвященных данной проблеме, за исключением результатов одноцентрового исследования, где группой сравнения была резекционная артропластика, и работ, посвященных микрохирургической пластике мягких тканей при эндопротезировании локтевого сустава и проблеме лечения огнестрельных ранений локтевого сустава [29, 30, 31].

Учитывая актуальность проблемы и разноречивость литературных данных, мы поставили целью исследования выявление особенностей тотального эндопротезирования локтевого сустава при травмах и их последствиях у пациентов различных возрастных групп и проведение сравнительного ретроспективного анализа дифференцированной тактики лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ результатов тотального эндопротезирования локтевого сустава (ТЭЛС) в период с 2009 по 2019 г. у 101 пациента с тяжелыми травмами и их последствиями – посттравматическими деформациями, контрактурами и остеоартрозом локтевого сустава (ЛС). За этот период времени в больнице прошло стационарное лечение 1653 пациента с травмами области локтевого сустава, эндопротезирование выполнено в 6,11 % случаев.

ТЭЛС выполнено 56 мужчинам (55,4 %) и 45 женщинам (44,6 %), из которых 79 пациентов (78,2 %) были работоспособного возраста от 18 до 65 лет, ведущие активный образ жизни, старше 65 лет – 22 пациента (21,8 %), средний возраст составил 48,5 ± 12,5 (мин. 23 года, макс. 76 лет) лет. Распределение пациентов по полу и возрасту предоставлено в таблице 1.

Из 101 пациента у 53 (52,5 %) имела место закрытая травма области локтевого сустава, у 48 (47,5 %) – открытые повреждения. Переломы дистального отдела плечевой кости были диагностированы у 51 пациента (50,5 %), проксимальной части костей предплечья – у 33 пациентов (32,7 %) и ассоциированные переломы области локтевого сустава (дистального метафиза плечевой кости и проксимального метафиза костей предплечья) – у 17 пациентов (16,8 %).

Таблица 1

Распределение больных по возрасту и полу

|

Возраст |

Количество больных |

Итого |

||||

|

мужчины |

женщины |

|||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

От 18 до 45 лет |

33 |

32,7 |

22 |

21,8 |

55 |

54,5 |

|

От 46 до 65 лет |

13 |

12,8 |

11 |

10,8 |

24 |

23,7 |

|

От 66 до 75 лет |

10 |

9,9 |

8 |

7,9 |

18 |

17,8 |

|

Старше 75 лет |

– |

– |

4 |

4,0 |

4 |

4,0 |

|

Всего |

56 |

55,4 |

45 |

44,6 |

101 |

100 |

Основными причинами повреждений были дорожно-транспортные происшествия (ДТП) – 46,6 %, кататравма – 32,7 %, огнестрельные ранения – 10,8 % и бытовая травма – 9,9 %. Закрытые переломы у пострадавших были только типа B и C по классификации АО, открытые переломы (по классификации Gustilo R.B. и Anderson J.T., 1976) типа I–II–IIIA были у 40 пациентов (39,6 %), у 6 пациентов (5,9 %) – IIIB, а в 2-х случаях – IIIC. Данным пациентам были выполнены экстренные реваскуляризирующие операции шунтирования плечевой артерии (аутовеной), без тяжелых ишемических последствий. Необратимые повреждения мышц предплечья и кисти в результате ишемии или травмы нервов мы считали противопоказанием к эндопротезированию локтевого сустава. Распределение пациентов по характеру травмы представлено в таблице 2.

При лечении переломов области локтевого сустава (без смещения отломков) в 28,7 % случаев была применена консервативная тактика – гипсовая иммобилизация конечности, при наличии смещения отломков 29 пациентам (28,7 %) выполнили открытую репозицию и накостный остеосинтез пластинами. У пациентов старше 60 лет при закрытых внутрисуставных переломах области локтевого сустава со значительным повреждением хряща и признаками выраженного остеопороза в 20 случаях (19,8 %) первично выполнили ТЭЛС. При открытых переломах области локтевого сустава со смещением отломков выполняли внеочаговый остеосинтез аппаратами внешней фиксации в 16 случаях (15,8 %), а у 10 пациентов (9,9 %) применили комбинированный остеосинтез: первично внеочаговую фиксацию аппаратом и после заживления раны открытую репозицию и накостный остеосинтез пластиной. При вторично открытых переломах или открытых переломах без сме- щения отломков в 22 случаях (21,7 %) была выполнена первичная хирургическая обработка (ПХО) раны и гипсовая иммобилизация. Остеосинтез выполняли при закрытом переломе в среднем на 3,2 ± 1,4 суток (мин. 1 и макс. 6-е сутки), при открытых переломах наложение АВФ выполняли при ПХО раны, комбинированный остеосинтез на 19,6 ± 5,3 сутки (мин. 12 и макс. 26 сутки). Распределение пациентов по методу лечения перелома представлено в таблице 3.

Показаниями к ТЭЛС у пациентов после травмы считали:

-

1) контрактуры с выраженным болевым синдромом и нарушением функции верхней конечности;

-

2) болтающиеся суставы при асептическом некрозе или дефекте костей локтевого сустава;

-

3) деформации дистального метаэпифиза плечевой кости и проксимального метаэпифиза костей предплечья в результате неправильно сросшихся переломов и повреждения суставных поверхностей.

Исследование было одобрено ЛЭК (№ 3266, от 24.05.2011 г.), все пациенты были информированы о предстоящем лечении и подписали информированное согласие на операцию, анестезию и публикацию материалов исследования.

Пациентов разделили на три группы: группа I – 29 пациентов (28,7 %), которым до операции проводили консервативное лечение переломов области локтевого сустава; группа II – 52 пациента (51,5 %), которым было выполнено ТЭЛС после оперативного лечения перелома костей области локтевого сустава; группа III – 20 пациентов (19,8 %), которым было выполнено первичное ТЭЛС. Демографическое описание групп приведено в таблице 4.

Таблица 2

Распределение пациентов по характеру повреждения

|

Механизм повреждения |

Закрытая травма (АО) |

Открытая травма (Gustilo and Andеrson) |

Всего |

|||||||||||

|

ДЧПК |

ПЧП |

ДЧПиПЧКП |

ДЧПК |

ПЧП |

ДЧПиПЧКП |

|||||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

ДТП |

12 |

11,9 |

8 |

7,9 |

3 |

3,0 |

16 |

15,9 |

4 |

4,0 |

4 |

3,9 |

47 |

46,6 |

|

Кататравма |

7 |

6,9 |

9 |

8,9 |

4 |

4,0 |

4 |

4,0 |

7 |

6,9 |

2 |

2,0 |

33 |

32,7 |

|

Огнестрельное ранение |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

5,9 |

2 |

2,0 |

3 |

2,9 |

11 |

10,8 |

|

Бытовая травма |

6 |

5,9 |

3 |

3,0 |

1 |

1,0 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

10 |

9,9 |

|

Итого |

25 |

24,7 |

20 |

19,8 |

8 |

7,9 |

26 |

25,8 |

13 |

12,9 |

9 |

8,9 |

101 |

100 |

Обозначения: ДЧПК – дистальная часть плечевой кости; ПЧП – проксимальная часть предплечья; ДЧПиПЧКП – дистальная часть плечевой и проксимальная часть костей предплечья.

Таблица 3

Распределение пациентов по методу лечения перелома

|

Метод лечения перелома |

Закрытая травма (АО) |

Открытая травма (Gustilo and Andеrson) |

Всего |

|||||||||||

|

ДЧПК |

ПЧП |

ДЧПиПЧКП |

ДЧПК |

ПЧП |

ДЧПиПЧКП |

|||||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Консервативное (гипс) |

4 |

3,9 |

3 |

3,0 |

– |

– |

16 |

15,8 |

3 |

3,0 |

3 |

3,0 |

29 |

28,7 |

|

Остеосинтез накостный |

15 |

14,9 |

10 |

9,9 |

4 |

3,9 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

29 |

28,7 |

|

Остеосинтез внеочаговый |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

5,9 |

5 |

4,9 |

5 |

4,9 |

16 |

15,8 |

|

Комбинированный остеосинтез* |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

3,0 |

3 |

3,0 |

1 |

1,0 |

7 |

7,0 |

|

Первичное ТЭЛС |

6 |

5,9 |

7 |

6,9 |

4 |

3,9 |

1 |

0,9 |

2 |

2,0 |

– |

– |

20 |

19,8 |

|

Итого |

25 |

24,7 |

20 |

19,8 |

8 |

7,9 |

26 |

25,8 |

13 |

12,9 |

9 |

8,9 |

101 |

100 |

Обозначения: ДЧПК – дистальная часть плечевой кости; ПЧП – проксимальная часть предплечья; ДЧПиПЧКП – дистальная часть плечевой и проксимальная часть костей предплечья; * – комбинированный остеосинтез: применение АВФ и после заживления раны накостный остеосинтез пластиной.

Таблица 4

Демографические данные пациентов

|

Демографические показатели |

Группа |

P value |

|||

|

I |

II |

III |

|||

|

Количество, n (%) |

29 (28,7) |

52 (51,5) |

20 (19,8) |

0,572 |

|

|

Возраст* (лет) |

52,3 ± 3,2 |

46,0 ± 1,9 |

68,2 ± 1,3 |

0,0098 |

|

|

ИМТ* (кг/м2) |

32,9 ± 2,5 |

31,8 ± 1,2 |

34,2 ± 1,1 |

0,512 |

|

|

Пол#: мужчины/женщины |

15/14 |

33/19 |

8/12 |

0,977 |

|

|

АО# |

А (n1 = 30)** |

18 |

12 |

0 |

0,0862 |

|

В (n1/n2 = 43/5) |

11 |

27/3 |

5/2 |

||

|

С (n1/n2 = 28/12) |

0 |

13/3 |

15/9 |

||

|

ASA# (n/%) |

I |

14/13,9 |

34/33,7 |

0/0 |

0,0094 |

|

II |

13/12,9 |

8/7,9 |

1/0,9 |

||

|

III |

2/1,9 |

10/9,8 |

19/18,8 |

||

|

Время от момента травмы до ТЭЛС (месяцев)*** |

19,9 ± 2,1 |

29,0 ± 1,4 |

1,9 ± 1,7 |

0,00634 |

|

ИМТ – индекс массы тела, ASA – Американское общество анестезиологов (шкала); * – анализируется односторонним дисперсионным анализом ANOVA; ** – в скобках значения: n1 – количество пациентов с переломами по классификации АО; n2 – количество пациентов с ассоциированными переломами, при этом при наличии переломов типа В и С, пациент относился в группу более тяжелого перелома типа C; # – анализируется с помощью хи-квадрата Пирсона или точного критерия Фишера; *** – в третьей группе в сутках после травмы.

Имеет место неравномерное распределение пациентов по группам, группа с остеосинтезом в анамнезе наиболее многочисленная, и по возрасту первые две группы также значительно различались, однако распределение по другим показателям позволяет их сравнивать между собой.

В послеоперационном периоде проводили стандартную реабилитационную программу, рентгенографию локтевого сустава выполняли после операции. Болевой синдром перед и после операции регистрировали по десятибалльной шкале ВАШ. Функциональные результаты определяли ежегодно измерением объема движений в градусах (сгибание-разгибание, наружная и внутренняя ротация) и тестированием по шкалам DASH и MEPS. Шкала DASH (The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score, 2006), согласно которой отличным считали результаты в диапазоне от 0 до 8 баллов, хорошим – от 9 до 20, удовлетворительным – от 21 до 35 и неудовлетворительным – > 35 баллов (макс. 100). Шкала MEPS (Mayo Elbow Performance Score, 1986), согласно которой отлично 90–100, хорошо 75–89, удовлетворительно 60–74, плохо менее 60 баллов. Силу кисти измеряли медицинским динамометром ДМК-100 (кг, диапазон измерений 10–100 кг).

Статистический анализ проводили односторонним дисперсионным анализом ANOVA, с помощью хи-квадрата Пирсона или точного критерия Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ

После предоперационного обследования всем пациентам было выполнено ТЭЛС цементным полусвя-занным протезом Coonrad-Morrey (Zimmer, Warsaw, IN, USA), под общей анестезией, задним срединным продольным линейным доступом длиной около 15 см, с мобилизацией локтевого нерва, без остеотомии локтевого отростка. Пациентам второй группы в 29 случаях из 52 (55,8 %) выполняли операцию одновременно с удалением металлоконструкции, у другой части (23 пациента – 44,2 %) металлические фиксаторы были удалены на предыдущих этапах. При подготовке к эндопротезированию мы ни в одном случае специально имплантаты не удаляли.

В раннем послеоперационном периоде имели место осложнения со стороны раны (гематомы, серомы) у 3 пациентов (2,97 %) II и III групп (2 и 1 случаев соответственно), которые потребовали санации раны без вмешательства на протезе, у пациентов I группы проблем с заживлением раны не было. Однако у одного пациента первой группы имела место глубокая пери-протезная инфекция через 8 месяцев после операции, потребовавшая удаления протеза. Наиболее частым осложнением при эндопротезировании локтевого сустава были послеоперационные невриты локтевого нерва, мобилизация которого во время операции была обязательна во всех случаях, что связано с выраженным руб- цово-спаечным процессом в области локтевого сустава и предшествовавшими операциями. Данные осложнения были у 6 пациентов (5,94 %), при этом одинаково во всех группах (по 2 пациента), потребовали длительного консервативного лечения, и только в одном случае у пациента III группы наблюдалась остаточная анестезия 5 пальца кисти без снижения двигательной функции кисти. Других осложнений в нашей выборке пациентов не было.

После операции с первых суток начинали пассивную двигательную терапию (аппаратную) в течение 3-х суток, после чего начинали активные движения и раннюю реабилитацию. Швы снимали на 12–14 сутки. Рентгенологические исследования проводили вместе с контрольными осмотрами через 3–12 месяцев после операции, далее ежегодно.

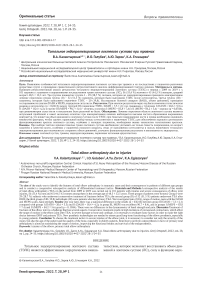

При анализе результатов функции верхней конечности после тотального эндопротезирования локтевого сустава мы видим улучшение функции, которая набирает максимум к одному году после операции, после чего отмечается отчетливое плато на протяжении всего периода наблюдения. Начиная со срока в один год была отмечена статистическая разница в результатах (p = 0,0213) между группой III (первичное ТЭЛС, DASH = 7,3 ± 2,1) по сравнению с группами I (DASH = 20,6 ± 3,3) и II (DASH = 18,4 ± 4,2) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения функции верхней конечности по шкале DASH

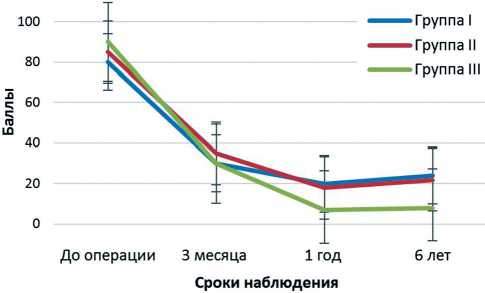

Сходная динамика была и при анализе результатов по шкале MEPS, в срок наблюдения один год после операции результаты в группе пациентов III (MEPS = 90,7 ± 8,4) можно было оценить как отличные, в группах I (MEPS = 83,8 ± 7,4) и II (MEPS = 84,2 ± 5,6) как хорошие, с достоверной статистической разницей в результатах (р = 0,0344), что представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика изменения функции верхней конечности по шкале MEPS

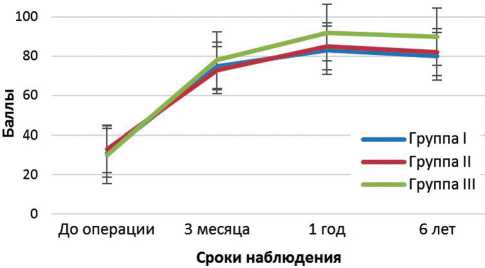

При анализе динамики изменения силы кисти также отмечена отчетливая динамика улучшения результатов после операции в сравнении с предоперационными во всех группах, однако статистически значимой разницы между группами выявлено не было (рис. 3).

Рис. 3. Динамика изменения силы кисти (динамометрия)

При исследовании объема движений в локтевом суставе после операции по сравнению с дооперационны-ми показателями при первичном ТЭЛС мы принимали за точку отсчета объем движений в здоровой руке, что может быть не совсем корректно, но в группах консервативного лечения перелома и после остеосинтеза до операции объем движений был значительно отграничен, и восстановить у них объем движений идентичный здо- ровой руке мы не смогли, поэтому абсолютные результаты улучшения объема движений были разнородными. Однако, субъективно, мы отметили тенденцию в первых двух группах: при полном отсутствии, например, ротационных движений в течение длительного периода (более 1,5 лет в нашем исследовании) восстановить хороший объем ротации не удается, но статистически достоверных различий мы не обнаружили.

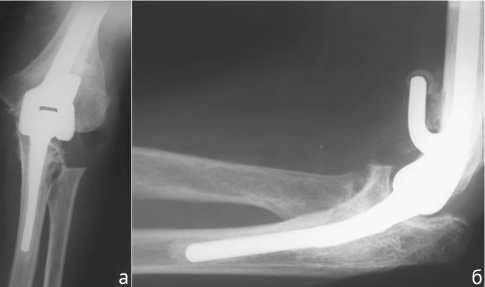

Клинический случай из первой группы . Пациент Н., 69 лет, около трех лет назад, со слов пострадавшего, получил «внутрисуставной оскольчатый перелом правого локтевого сустава» (медицинской документации и первичных рентгенограмм нет), при осмотре – выраженная комбинированная контрактура локтевого сустава (сгибание 50º, разгибание 160º, ротационные движения отсутствуют), значительный болевой синдром при движениях и в покое (ВАШ = 5). Показатели DASH = 90 и MEPS = 20, ДМК = 14 кг (рис. 4).

Рис. 4. Пациент Н. Рентгенограммы области локтевого сустава перед операцией: а – передне-задняя проекция; б – боковая проекция

Выполнено тотальное эндопротезирование правого локтевого сустава цементным полусвязанным протезом Coonrad-Morrey (Zimmer, Warsaw, IN, USA) (рис. 5).

Рис. 5. Пациент Н. Рентгенограммы области локтевого сустава через год после ТЭЛС: а – передне-задняя проекция, б – боковая проекция

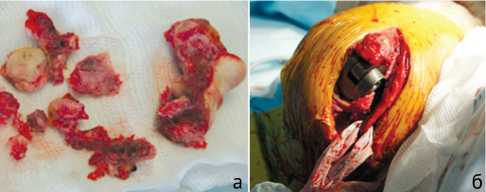

Интраоперационно: движения в локтевом суставе в полном объеме. После заживления раны проведен курс стандартного реабилитационного лечения, пациент доволен функциональным результатом, при осмотре через год болевой синдром купирован (ВАШ = 1), показатели DASH = 20 и MEPS = 78, ДМК = 29 кг, объем движений в локтевом суставе: сгибание 30º, разгибание 165º, но ротационные движения отсутствуют (рис. 6).

Рис. 6. Пациент Н. Функциональный результат через год после операции: а – разгибание, б – сгибание, в – ротация

Клинический пример (группа II) эндопротезирования ЛС после остеосинтеза дистального метаэпифиза плеча. Пациентка С., 52 лет, получила травму за 1,5 года до обращения в нашу клинику. Диагноз – закрытый внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза левого плеча (13С2) (рис. 7).

Рис. 7. Пациентка С. Рентгенограммы левого ЛС после травмы: а – боковая проекция; б – прямая проекция

По месту жительства выполнена остеотомия локтевого отростка, открытая репозиция, остеосинтез блокируемой реконструкционной пластиной и губчатым винтом (рис. 8).

Рис. 8. Пациентка С. Рентгенограммы ЛС после операции остеосинтеза: а – боковая проекция; б – прямая проекция

В послеоперационном периоде при выполнении движений появились боли и резкое ограничение дви- жений, на рентгенограммах через 12 месяцев после остеосинтеза отмечалась миграция конструкции, ложный сустав плечевой кости и выраженная деформация в области ЛС (рис. 9).

Рис. 9. Пациентка С. Рентгенограммы ЛС через 12 месяцев после операции (миграция и перелом пластины): а – боковая проекция; б – прямая проекция

В представленном случае выполнить реконструкцию (реостеосинтез) не представлялось возможным, поэтому пациентке было выполнено ТЭЛС цементным полусвязанным протезом Coonrad-Morrey (Zimmer, Warsaw, IN, USA) (рис. 10). На осмотре через год после эндопротезирования. Жалоб нет. Объем движений в ЛС: сгибание – 45º, разгибание – 175°, пронация – 55º, супинация – 85°, показатели DASH = 16 и MEPS = 88, ДМК = 32 кг (рис. 11).

Рис. 10. Пациентка С. Рентгенограммы ЛС через 12 месяцев после эндопротезирования

Рис. 11. Функциональный результат через год после операции: а – сгибание; б – разгибание; в – супинация; г – пронация

При анализе данного клинического случая нужно отметить, что полные внутрисуставные переломы дистального метаэпифиза плеча (13 тип С) необходимо фиксировать двумя пластинами с угловой стабильностью. В данном случае можно предположить, что фиксация была недостаточной. Перед эндопротезированием имело место выраженное нарушение функции и силы кисти, однако оперативное лечение позволило восстановить функцию верхней конечности.

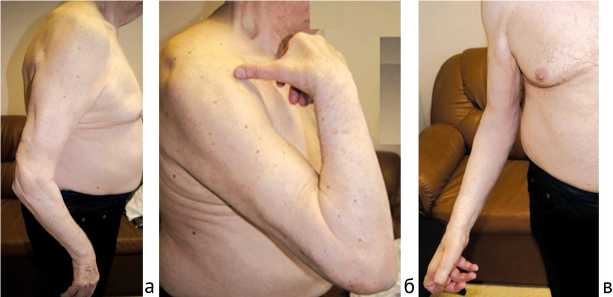

Опыт применения первичного ТЭЛС при тяжелом раздробленном переломе суставных концов плечевой, лучевой и локтевой костей у пациентов старше 65 лет (группа III). Пациентка К., 68 лет, получила бытовую травму: закрытый внутрисуставной многооскольчатый перелом дистального конца плечевой кости, перелом головки лучевой кости и локтевого отростка со смещением отломков (рис. 12). При поступлении выполнена попытка закрытой репозиции, которая не улучшила положение отломков, выполнена иммобилизация гипсовой лонгетной повязкой. Учитывая характер перелома и возраст пациентки, принято решение выполнить эндопротезирование локтевого сустава.

Интраоперационно выявлено большое количество мелких, свободных костных отломков, перелом головки лучевой кости, головчатого возвышения и блока плечевой кости, которые решено удалить (рис. 13, а).

Выполнена резекция костных фрагментов плечевой и локтевой костей, обработка костномозговых каналов рашпилями. Определение размеров и объема движений на примерочном протезе и цементная фиксация протеза (рис 13, б), на послеоперационных рентгенограммах стояние компонентов протеза удовлетворительное (рис. 14).

Рис. 13. Пациентка К. Интраоперационная картина: а – фрагменты костей локтевого сустава; б – вид протеза

Рис. 14. Пациентка К. Рентгенограммы локтевого сустава после операции: а – передне-задняя проекция; б – боковая проекция

После проведенного реабилитационного периода больная выписана, функция конечности восстановилась.

Пациентка К. находилась под наблюдением в течение 10 лет, довольна объемом движений в локтевом суставе, силой и функциональными возможностями конечности (рис. 15). На рентгенограммах стояние компонентов протеза удовлетворительное, незначительная эктопическая оссификация, состояние цементной мантии удовлетворительное (рис. 16).

Рис. 15. Пациентка К. Вид послеоперационного рубца и функция правой верхней конечности через 10 лет после операции

Рис. 16. Пациентка К. Рентгенография локтевого сустава через 10 лет после операции: а – передне-задняя проекция, б – боковая проекция

ОБСУЖДЕНИЕ

Лечение переломов дистального метаэпифиза плечевой кости и проксимальных метаэпифизов костей предплечья является актуальной проблемой как по частоте, достигая 1–2 % всех переломов [32, 33], так и по неудовлетворительным результатам. При детальном рассмотрении имеем несколько проблем.

-

1. Достаточно распространенная тактика консервативного лечения гипсовой повязкой при лечении внутрисуставных переломов области ЛС приводит к выраженным контрактурам, что не удовлетворяет врача и пациента, это было в нашей работе и подчеркивается в работах других авторов [34]. Мы не проводили детального анализа результатов и ошибок консервативного лечения и реабилитации, но с точки зрения последующего тотального эндопротезирования и восстановления объема движений необходимо на это обращать внимание и помнить, что даже при гипсовой иммобилизации и консервативной тактике, выполненной по максимальной программе, необходимо попытаться сохранить объем движений в локтевом суставе, который является ключом дальнейшего реконструктивного лечения и ТЭЛС.

-

2. Другой проблемой является то, что, несмотря на все более широкое применение активной хирургической тактики открытой репозиции и внутренней фиксации внутрисуставных переломов дистального метаэпифиза плечевой кости и проксимальных метаэпифизов костей предплечья, количество результатов, требующих впоследствии коррекции методом эндопротезирования, постоянно растет, проблема не нова и обсуждается более двух десятилетий [16, 36]. Здесь явно прослеживается необходимость разработки тактического подхода к решению вопросов качества кости, степени повреждения кости и суставного хряща, возможностей современных металлоконструкций фиксировать и обеспечить оптимальные условия для сращения переломов с восстановлением функции сустава и всей верхней конечности. Эти вопросы далеки от своего решения сегодня, но многие авторы видят его в развитии хирургических методов лечения травм области локтевого сустава [37].

Первичное тотальное эндопротезирование локтевого сустава при травмах и их последствиях у пожилых пациентов на фоне остеопороза с «плохим качеством кости» - вопрос на сегодняшний день решенный, но у молодых пациентов также бывают переломы, при которых перспектив восстановления хорошей функции конечности немного. Необходимость изучения данного вопроса высока, однако современные методы диагностики не позволяют перед операцией объективно оценить качество кости, и во время операции не всегда можно точно определить перспективу восстановления функции конечности. При этом отдаленные результаты эндопротезирования в 7 и 10 лет немногочисленные и не очень хорошие, что не дает возможности широко рекомендовать отказ от остеосинтеза в пользу эндопро- тезирования, поэтому данный вопрос требует дальнейших исследований и внедрения новых конструкций и материалов [17, 38, 39, 40].

Мы понимаем, что наше исследование имеет много недостатков, таких как малая выборка, одноцентровое исследование, основанное на использовании одной модели эндопротеза. Однако оно подтвердило основные тенденции в лечении переломов области локтевого сустава и эндопротезировании, показало актуальность и перспективы дальнейших исследований, увеличение выборки путем отработки протоколов лечения травм локтевого сустава и создания регистра эндопротезирования.

ВЫВОДЫ

При выборе тактики лечения тяжелых травм локте- каз от выполнения остеосинтеза в пользу первичного вого сустава необходимо учитывать не только тяжесть тотального эндопротезирования дает возможность со-повреждения, но и возраст пациента, а также качество хранить объем движений, улучшить функциональные кости, особенно у пациентов пожилого возраста. От- результаты и выживаемость эндопротеза.

Список литературы Тотальное эндопротезирование локтевого сустава при травмах

- Kwak J.M., Koh K.H., Jeon I.H. Total Elbow Arthroplasty: Clinical Outcomes, Complications, and Revision Surgery // Clin. Orthop. Surg. 2019. Vol. 11, No 4. P. 369-379. DOI: 10.4055/cios.2019.11.4.369.

- Broberg M.A., Morrey B.F. Results of delayed excision of the radial head after fracture // J. Bone Joint Surg. Am. 1986. Vol. 68, No 5. P. 669-674.

- Radial head, radiocapitellar and total elbow arthroplasties: a review of recent literature / G. Giannicola, F.M. Sacchetti, G. Antonietti, A. Piccioli, R. Postacchini, G. Cinotti // Injury. 2014. Vol. 45, No 2. P. 428-436. DOI: 10.1016/j.injury.2013.09.019.

- Ellenbogentotalendoprothetik bei traumatischen und posttraumatischen Knochendefekten / M. Hackl, L.P. Müller, T. Leschinger, K. Wegmann // Orthopade. 2017. Vol. 46, No 12. P. 990-1000. DOI: 10.1007/s00132-017-3493-4.

- First-line management of distal humerus fracture by total elbow arthroplasty in geriatric traumatology: Results in a 21-patient series at a minimum 2 years' follow-up / D. Lami, M. Chivot, A. Caubere, A. Galland, J.N. Argenson // Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2017. Vol. 103, No 6. P. 891-897. DOI: 10.1016/j.otsr.2017.06.009.

- The role of total elbow arthroplasty in traumatology / P. Mansat, N. Bonnevialle, M. Rongieres,P. Bonnevialle; Bone, Joint Trauma Study Group (GETRAUM) // Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2014. Vol. 100, No 6 Suppl. P. S293-S298. DOI: 10.1016/j.otsr.2014.06.008.

- Total elbow arthroplasty following complex fractures of the distal humerus: results in patients over 65 years of age / F. Pogliacomi, P. Schiavi, M. Defilippo, M. Corradi, E. Vaienti, F. Ceccarelli, R. Rotini, F. Calderazzi // Acta Biomed. 2016. Vol. 87, No 2. P. 148-155.

- Pooley J., Salvador Carreno J. Total elbow joint replacement for fractures in the elderly - Functional and radiological outcomes // Injury. 2015. Vol. 46, No Suppl. 5. P. S37-S42. DOI: 10.1016/j.injury.2015.08.011.

- Rajaee S.S., Lin C.A., Moon C.N. Primary total elbow arthroplasty for distal humeral fractures in elderly patients: a nationwide analysis // J. Shoulder Elbow Surg. 2016. Vol. 25, No 11. P. 1854-1860. DOI: 10.1016/j.jse.2016.05.030.

- Total elbow arthroplasty for primary osteoarthritis / B.S. Schoch, J.D. Werthel, J. Sanchez-Sotelo, B.F. Morrey, M. Morrey // J. Shoulder Elbow Surg. 2017. Vol. 26, No 8. P. 1355-1359. DOI: 10.1016/j.jse.2017.04.003.

- Rangarajan R., Papandrea R.F., Cil A. Distal Humeral Hemiarthroplasty versus Total Elbow Arthroplasty for Acute Distal Humeral Fractures // Orthopedics. 2017. Vol. 40, No 1. P. 13-23. DOI: 10.3928/01477447-20161227-02.

- Short-Term Complications of Distal Humerus Fractures in Elderly Patients: Open Reduction Internal Fixation versus Total Elbow Arthroplasty / A.J. Lovy, A. Keswani, S.M. Koehler, J. Kim, M. Hausman // Geriatr. Orthop. Surg. Rehabil. 2016. Vol. 7, No 1. P. 39-44. DOI: 10.1177/2151458516630030.

- Lapner M., King G.J. Elbow arthroplasty for distal humeral fractures // Instr. Course Lect. 2014. Vol. 63. P. 15-26.

- Zhang D., Chen N. Total elbow arthroplasty // J. Hand Surg. Am. 2019. Vol. 44, No 6. P. 487-495. DOI: 10.1016/j.jhsa.2018.11.005.

- Results of Total Elbow Arthroplasty in Patients Less Than 50 Years Old / B. Schoch, J. Wong, J. Abboud, M. Lazarus, C. Getz, M. Ramsey // J. Hand Surg. Am. 2017. Vol. 42, No 10. P. 797-802. DOI: 10.1016/j.jhsa.2017.06.101.

- A multicenter, prospective, randomized, controlled trial of open reduction - internal fixation versus total elbow arthroplasty for displaced intra-articular distal humeral fractures in elderly patients / M.D. McKee, C.J.H. Veillette, J.A. Hall, E.H. Schemitsch, L.M. Wild, R. Mccormack, B. Perey, T. Goetz, M. Zomar, K. Moon, S. Mandel, S. Petit, P. Guy, I. Leung // J. Shoulder Elbow Surg. 2009. Vol. 18, No 1. P. 3-12. DOI: 10.1016/j. jse.2008.06.005.

- Total Elbow Arthroplasty for Distal Humeral Fractures: A Ten-Year-Minimum Follow-up Study / R. Barco, P.N. Streubel, B.F. Morrey, J. Sanchez-Sotelo // J. Bone Joint Surg. Am. 2017. Vol. 99, No 18. P. 1524-1531. DOI: 10.2106/JBJS.16.01222.

- Total Elbow Arthroplasty: A Systematic Review / C.L. Welsink, K.T.A. Lambers, D.F.P. van Deurzen, D. Eygendaal, M.P.J. van den Bekerom // JBJS Rev. 2017. Vol. 5, No 7. P. e4. DOI: 10.2106/JBJS.RVW.16.00089.

- Is total elbow arthroplasty indicated in the treatment of traumatic sequelae? 19 Cases of Coonrad-Morrey(®) reviewed at a mean follow-up of 5.2 years / P.Y. Barthel, P. Mansat, F. Sirveaux, F. Dap, D. Mole, G. Dautel // Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2014. Vol. 100, No 1. P. 113-118. DOI: 10.1016/j.otsr.2013.10.012.

- Total elbow replacement: outcome of 1,146 arthroplasties from the Scottish Arthroplasty Project / P.J. Jenkins, A.C. Watts, T. Norwood, A.D. Duckworth, L.A. Rymaszewski, J.E. McEachan // Acta Orthop. 2013. Vol. 84, No 2. P. 119-123. DOI: 10.3109/17453674.2013.784658.

- Results after 562 total elbow replacements: a report from the Norwegian Arthroplasty Register / B.T. Fevang, S.A. Lie, L.I. Havelin, A. Skredderstuen, O. Furnes // J. Shoulder Elbow Surg. 2009. Vol. 18, No 3. P. 449-456. DOI: 10.1016/j.jse.2009.02.020.

- Amirfeyz R., Blewitt N. Mid-term outcome of GSB-III total elbow arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis and patients with post-traumatic arthritis // Arch. Orthop. Trauma Surg. 2009. Vol. 129, No 11. P. 1505-1510. DOI: 10.1007/s00402-009-0876-y.

- A survivorship study of 838 total elbow replacements: a report from the Norwegian Arthroplasty Register 1994-2016 / Y. Krukhaug, G. Hallan, E. Dybvik, S.A. Lie, O.N. Furnes // J. Shoulder Elbow Surg. 2018. Vol. 27, No 2. P. 260-269. DOI: 10.1016/j.jse.2017.10.018.

- Discovery elbow system: 2- to 5-year results in distal humerus fractures and posttraumatic conditions: a prospective study on 24 patients / G. Giannicola, M. Scacchi, D. Polimanti, G. Cinotti // J. Hand Surg. Am. 2014. Vol. 39, No 9. P. 1746-1756. DOI. 10.1016/j.jhsa.2014.05.027.

- Lenich A., Imhoff A.B., Siebenlist S. Sekundäre Arthrose des Ellenbogengelenkes : Endoprothetische Möglichkeiten beim jungen Patienten // Orthopade. 2016. Vol. 45, No 10. P. 844-852. DOI: 10.1007/s00132-016-3328-8.

- Functional outcome of semiconstrained total elbow arthroplasty / K.A. Hildebrand, S.D. Patterson, W.D. Regan, J.C. MacDermid, GJ. King // I. Bone Joint Surg. Am. 2000. Vol. 82, No 10. P. 1379-1386. DOI: 10.2106/00004623-200010000-00003.

- Celli A., Morrey B.F. Total elbow arthroplasty in patients forty years of age or less // J. Bone Joint Surg. Am. 2009. Vol. 91, No 6. P. 1414-1418. DOI: 10.2106/JBJS.G.00329.

- Clinical Outcomes of Semiconstrained Total Elbow Arthroplasty in Patients Who Were Forty Years of Age or Younger / J.G. Park, N.S. Cho, J.H. Song, D.S. Lee, Y.G. Rhee // J. Bone Joint Surg. Am. 2015. Vol. 97, No 21. P. 1781-1791. DOI: 10.2106/JBJS.N.01325.

- Амбросенков А.В. Артропластика локтевого сустава (резекционная и эндопротезирование различными конструкциями) при его повреждениях и заболеваниях : дис. ... канд. мед. наук. СПб., 2008. 173 с.

- Родоманова Л.А., Кутянов Д.И., Рябов В.А. Использование технологий реконструктивно-пластической микрохирургии в системе лечения больных с патологией локтевого сустава // Травматология и ортопедия России. 2011. № 3 (61). С. 24-31.

- Особенности протезирования локтевого сустава при ранениях и травмах: отдаленные результаты / А.А Грицюк., А.В. Лычагин, Е.В. Крюков, Л.К. Брижань, Д.В. Давыдов // Военно-медицинский журнал. 2017. Т. 338, № 12. С. 37-44.

- Varecka T.F., Myeroff C. Distal Humerus Fractures in the Elderly Population // J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2017. Vol. 25, No 10. P. 673-683. DOI: 10.5435/JAAOS-D-15-00683.

- Epidemiology of distal humerus fractures in the elderly / J.L. Charissoux, G. Vergnenegre, M. Pelissier, T. Fabre, P. Mansat ; SOFCOT // Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2013. Vol. 99, No 7. P. 765-769. DOI: 10.1016/j.otsr.2013.08.002.

- Aitken S.A., Jenkins P.J., Rymaszewski L. Revisiting the 'bag of bones': functional outcome after the conservative management of a fracture of the distal humerus // Bone Joint J. 2015. Vol. 97-B, No 8. P. 1132-1138. DOI: 10.1302/0301-620X.97B8.35410.

- Adult distal humeral metaphyseal fractures: epidemiology and results of treatment / C.M. Robinson, R.M. Hill, N. Jacobs, G. Dall, C.M. Court-Brown // J. Orthop. Trauma. 2003. Vol. 17, No 1. P. 38-47. DOI: 10.1097/00005131-200301000-00006.

- Galano G.J., Ahmad C.S., Levine W.N. Current treatment strategies for bicolumnar distal humerus fractures // J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2010. Vol. 18, No 1. P. 20-30. DOI: 10.5435/00124635-201001000-00004.

- Distal humeral fractures in adults / A. Nauth, M.D. McKee, B. Ristevski, J. Hall, E.H. Schemitsch // J. Bone Joint Surg. Am. 2011. Vol. 93, No 7. P. 686-700. DOI: 10.2106/JBJSJ.00845.

- Cobb T.K., Morrey B.F. Total elbow arthroplasty as primary treatment for distal humeral fractures in elderly patients // J. Bone Joint Surg. Am. 1997. Vol. 79, No 6. P. 826-832. DOI: 10.2106/00004623-199706000-00004.

- Garcia J.A., Mykula R., Stanley D. Complex fractures of the distal humerus in the elderly. The role of total elbow replacement as primary treatment // J. Bone Joint Surg. Br. 2002. Vol. 84, No 6. P. 812-816. DOI: 10.1302/0301-620x.84b6.12911.

- Kamineni S., Morrey B.F. Distal humeral fractures treated with noncustom total elbow replacement // J. Bone Joint Surg. Am. 2004. Vol. 86, No 5. P. 940-947. DOI: 10.2106/00004623-200405000-00009.