Традиции и инновации в культуре населения предгорий Северо-Западного Кавказа (VI в. до н.э. — III в. н.э.)

Автор: А.А. Малышев, И.Г. Равич, Л.С. Розанова, Н.Н. Терехова

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 214, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143183871

IDR: 143183871

Текст статьи Традиции и инновации в культуре населения предгорий Северо-Западного Кавказа (VI в. до н.э. — III в. н.э.)

Cambridge Ancient History. Oxford, 1967. Vol. I.

Gasche et al., 1998. Gasche H., Armstrong J.A., Cole S.W., Gurzadyan V.G. Dating the fall of Babylon. Ghent.

Mellaart J., 1979. Egyptian and Near Eastern chronology: A dilemma? // Antiquity. Vol. 53.

Mellaart J., 1981. The prehistoric pottery from the Neolithic to the beginning of ЕВ IV c. 7000-2500 // British Archaeological Report, 98. Oxford.

Porada E., 1985. The relative chronology of Mesopotamia. Part I: Seals and trade (6000-1600) // Chronologies in Old World archaeology / Ed. R. Ehrich. Chicago.

Ralph et al., 1973. Ralph E.K., Michael H.N., Han M.C. Radiocarbon dates and reality // MASCA. Newsletter. Vol. 9, № 1.

Shishlina et al., 2000. Shishlina N.I., Alexandrovsky A.L., Chichagova O.A., Plicht J., van der. Radiocarbon chronology of the Kalmykia catacomb culture of the West Eurasian steppe // Antiquity. Vol. 74.

А.А. Малышев, И.Г. Равич, Л.С. Розанова, Н.Н. Терехова

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДГОРИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

(VI в. до н.э.-Ш в. н.э.)

Появление населения этого региона на исторической арене связано с освоением северокавказского побережья Черного моря древними греками. По сведениям древних авторов, в VI-I вв. до н.э. на территории от Горгиппии (Анапы) до Торика (Геленджик), юго-западнее синдов, обитали племена керкетов и торетов (Латышев, 1947а. С. 241-242: Ps.-Skyl. 72-75; Латышев, 19476. С. 209-210: Strabo. XI 2, 1; Латышев, 1949. С. 292: Plin. NH. VI. 17). Так, например, Псевдо-Скилак (IV в. до н.э.) сообщает, что керкеты живут ближе к Синдской гавани, далее тореты и эллинский город Торик с гаванью (Латышев, 1947а. С. 242: Ps.-Scyl. Peripl. 72-75).

История этого региона традиционно рассматривается в контексте событий на Боспоре, в орбиту влияния которого он был вовлечен в конце V-IV в. до н.э. В частности, в титулатуре боспорских правителей IV в. до н.э. Левко-на I (389/8-349/8 гг. до н.э.) и Перисада I (344/3-311/10 гг. до н.э.) сообщается о торетах как о подвластном народе (КБН. № 6, 6а, 39, 40, 1014, 1037, 1038, 1042). Отсутствие упоминания здесь керкетов объясняет, возможно, сообщение безымянного перипла Арриана о том, что керкеты и тореты являлись единой этнической общностью (Латышев, 1948. С. 232: Anon., РРЕ. 63,65). Не исключено, что титулатура отражает и тот факт, что система взаимоотношений между боспорянами и торетами, на землях которых возник в архаическую эпоху Торик, значительно отличалась от керкето-боспорских.

Основы экономики и особенности быта керкетов и торетов практически не изучены. Это во многом объясняется отсутствием материалов о бытовых памятниках местного населения1. Практически единственной Источниковой базой остаются на настоящий момент многочисленные погребальные памятники местной культуры. Одна из первых исследовательниц памятников местной культуры, Ю.С. Крушкол связывала погребальные сооружения, исследованные ею возле хутора Рассвет каменные ящики внутри кольцевых обкладок, с синдами и подчеркивала местные кавказские корни этой погребальной традиции, отмечая, что известный в то время немногочисленный антропологический материал не противоречит этому (Крушкол., 1970. С. 39). Дальнейшие работы существенно расширили ареал “синдских” могильников, в настоящее время он включает значительную территорию к юго-востоку от исторической Синдики, предгорья и Черноморское побережье Северо-Западного Кавказа.

В предлагаемой статье предпринята попытка систематизировать результаты комплексных исследований материалов из могильников, оставленных населением предгорий Северо-Западного Кавказа. До недавнего времени подобные работы ограничивались лишь анализом элементов погребального обряда, типологическими и хронологическими исследованиями. Особое значение имеет комплексное изучение материалов, в частности металлов, из которых изготовлены те или иные предметы погребального инвентаря. Набор технологических приемов, специфика сырьевой базы являются источником прямых или косвенных свидетельств об уровне технического совершенства, а также о спектре культурных, торгово-обменных и других контактов данного общества2. Широкая распространенность могильников местной культуры свидетельствует о довольно высокой плотности населения в VI-IV вв. до н.э. (Дмитриев, Малышев, 1999. Рис. 25). Лучше других, пожалуй, сохранился могильник Лобанова Щель, расположенный на Черноморском побережье. Ка- менные ящики - в основном семейные усыпальницы - были сооружены на древней дневной поверхности и окружены башнеобразными конструкциями, сложенными без связующего раствора из крупных необработанных камней или морских валунов (Дмитриев, Малышев, 1999. С. 17-52).

Археологические исследования позволяют проследить связь этих могильников с захоронениями населения предгорий в эпоху бронзы (могильники в долине р. Дюрсо (Кононенко, 1982. С. 4) и на Мысхако Дмитриев, 1979. С. 1-8)). С другой стороны, формы погребальных сооружений имеют параллели в могильниках автохтонного населения гор, южного берега Крыма (крымская мегалитическая культура (тавры)) и предгорий, части степи и побережья, в частности, Керченского полуострова (кизил-кобинская культура) (Ольховский, 1982. С. 65-79). Каменные ящики под курганными насыпями засвидетельствованы на кавказских могильниках (Аханов, 1961. С. 147; Алексеева, 1991. Табл. 36).

В погребальных комплексах Северо-Западного Кавказа полностью отсутствует лощеная керамика с резным и гребенчатым орнаментом, являющаяся этноопределяющим признаком для крымских памятников (Ольховский, 1982. С. 69), не известны случаи возведения каменных оградок из плит, поставленных на ребро. Формы лепной керамики (ковши, глубокие миски, горшки со слабо отогнутым наружу венчиком) имеют аналогии в синхронных комплексах Причерноморья и Прикубанья, некоторые из них (кувшины) явно подражают античным оригиналам Дмитриев, Малышев, 1999. С. 33. Рис. 23).

Местное население предгорий и прибрежной зоны и греческая колонизация. Материалы из античного поселения Торик, основанного греками у входа в Геленджикскую бухту, позволяют датировать начало освоения Кавказского побережья греческими колонистами второй четвертью - серединой VI в. до н.э.3 Значение этого поселения, первоначально станции на пути греческих кораблей к Боспору Киммерийскому, на протяжении довольно продолжительного периода существования (VI-V вв. до н.э.), по всей видимости, менялось. Об этом, в частности, свидетельствуют данные о развитии металлообрабатывающего (черного и цветного) производства, которое во многом было ориентировано на местные (северокавказские) источники металла (Онайко, 1980. С. 92-93,113), что возможно только при тесных контактах с местным населением.

Одним из свидетельств этих взаимоотношений является присутствие в погребальных комплексах античной керамики, среди которой выделяются сосуды, по мнению И.Д. Марченко, пантикапейского производства (Марченко, 1967. Рис. 2-4). Практически “непроницаемыми” для античного импорта оказались комплексы могильника у отрогов Жень-Горы (Большие Хутора).

Воздействие культуры Прикубанского населения (меотов и периодически появлявшихся в Прикубанье скифов) на местную культуру предгорий прослеживается в погребальных комплексах этой территории с предскиф-ского времени. Сходство элементов материальной культуры соседней с приморской абинской группы, таких, как конская упряжь, распространение закрытых форм в керамике, погребальный обряд (отсутствие конских захоронений, неустойчивость в ориентировках погребенных) (Беглова, 1993. С. 7), свидетельствует об активных связях населения пойменной части Западного Закубанья и обитателей предгорий юго-восточного Причерноморья.

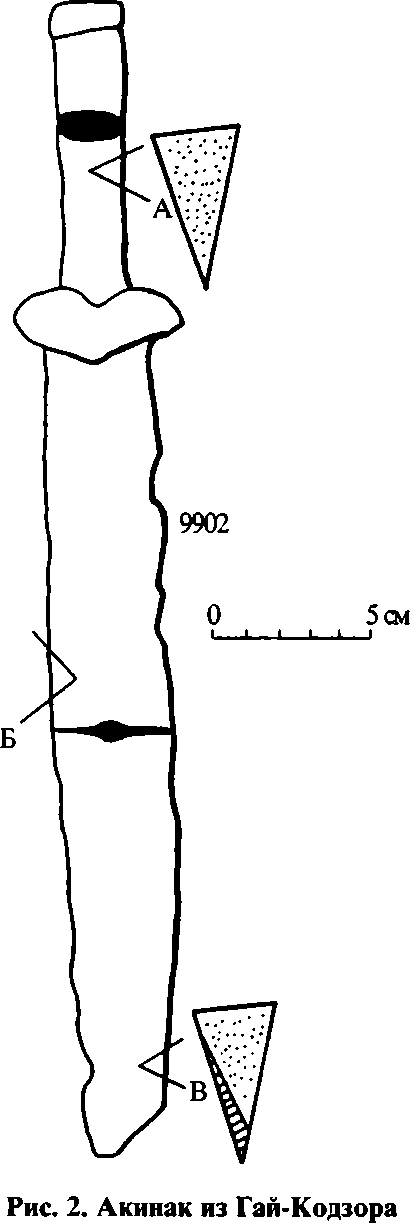

Значительно пополнилась за последнее десятилетие коллекция изделий - элементов декора конской узды, выполненных в традициях скифского звериного стиля и датируемых в пределах VI-IV вв. до н.э. (Малышев, Равин, 2001. С. 103-112; Шишлов, Колпакова, Федоренко, 1999. Рис. 2). Отсутствие стилистического единства, “серийности”, что оказалось особенно характерным для изделий V - начала IV в. до н.э., свидетельствует о восприятии сакральных скифских образов как престижных декоративных элементов (Малышев, Равин, 2001). Мы не склонны объяснять проникновение этих изделий в регион скифскими перекочевками (ср.: Новинихин, 2001. С. 125). Одним из наиболее вероятных каналов их поступления, так же как и панциря, украшенного пластинами из “золотоподобной” бронзы, могла быть либо меновая торговля, либо обмен дарами между представителями местной аристократии и правителями Лабриты (ныне Семибратнее городище).

Среди наступательного оружия довольно многочисленны короткие мечи-кинжалы скифского и меотского вооружения (Малышев, Розанова, Терехова, 1997. Рис. 3, 4). Как локальную особенность следует рассматривать преобладание в составе вооружения наконечников копий и боевых топоров, а также обилие в колчанных наборах железных втульчатых наконечников стрел (Малышев, Розанова, Терехова, 1997. С. 11-13).

На основании полученных металлографических данных в технологии производства железных изделий в архаическое-классическое время удается выделить два этапа (Новинихин, Розанова, Терехова, 2001). Ранний этап (VI - начало V в. до н.э.) представлен материалами из могильников у хут. Рассвет, хут. Фадеево, с. Гай-Кодзор, хут. Красный Курган, ст. Гастага-евская, с. Первомайка, ст. Раевская. В этот период значительное количество изделий изготовлялось из различных видов стали, как сырцовой, происходящей непосредственно из металлургического горна, так и специально полученной путем цементации готового изделия или заготовки. При цементации готового изделия использовался такой характерный прием, как односторонняя цементация поверхности предмета. Реже применялась сырцовая сталь. Изделий, изготовленных целиком из железа, очень мало. Большинство стальных изделий подвергнуто термообработке, причем применялась только мягкая закалка. Редко использовалась сварка.

На следующем этапе (V-IV вв. до н.э.), судя по данным металлографии (материалы могильников у хут. Рассвет, Су-Псех, Цемдолина), в технологии производства изделий заметно упрощение - используется преимущественно сырцовая сталь, малоуглеродистая или неравномерно науглероженная, получаемая непосредственно в кузнечном горне. Возрастает доля железных изделий; качественной цементированной стали и термообработанных изделий мало.

Изделия из бронзы архаического-классичесқого времени относятся к двойным сплавам системы медь-олово или тройным - системы медь-олово-свинец. Следует подчеркнуть, что изученные предметы отличает в среднем более высокое содержание олова, что характеризует бронзы Северного Кавказа, в которых олово в значительном количестве находок составляет 14-16%, а в литых украшениях конской сбруи и стрелах - до 20% (ср. скифские - 8-10%: Барцева, 1981. Рис. 12)4. Наиболее древние находки, происходящие из могильника Большие Хутора, по составу весьма близки к изделиям, найденным в Цемдолине. Их, как и цемдолинские материалы, характеризует высокое содержание олова в бронзах (10-15%), отсутствие свинца в качестве легирующей добавки. Пожалуй, единственным типом изделий, в котором помимо олова в качестве легирующей добавки выступает свинец, оказались украшения конской сбруи, выполненные в зверином стиле: когтевидная подвеска из могильника Большие Хутора (18% - олово и 15% - свинец) и цемдолинская бляха с изображением волка (15% - олово и 12% - свинец).

Сравнительный анализ составов предметов (браслеты и зеркала) из синхронных Серегинского (Закубанье)5 и Цемдолинского могильников показали различия в рецептурной норме: серегинские материалы содержат значительно меньше олова (7-10%), кроме того они оказались легироваными свинцом (3-6%). Иная картина наблюдается при сравнении состава и технологии изготовления зеркал Цемдолинского и закубанских, Серегинского и Уляпского, могильников. Их изучение показывает, что они весьма близки по составу и технологии изготовления и отформованы из бронзы, содержащей 8-15% олова.

Распределение примесей в изученных нами изделиях подтверждает предположение о том, что они изготовлены из северокавказского сырья (ср.: Барцева, 1974а. Табл. 11; 19746). Однако многие браслеты Серегинского могильника содержат сотые доли висмута, десятые доли сурьмы, а также 1-3% мышьяка6, тогда как в изделиях Цемдолинского могильника примесь этих элементов на порядок меньше, а целые проценты мышьяка вообще не известны. Технология их обработки включает ковку с отжигом при высокой температуре, что не характерно для браслетов Цемдолинского могильника. Таким образом, браслеты из Серегинского и Цемдолинского могильников

КСИА СТАТЬИ ВЫП. 214. 2003 г. изготовлены явно различными мастерами, использовавшими и разные источники металла.

Высокое содержание олова не только увеличивает стоимость изделия, но и требует особых знаний при обработке бронз подобного состава7. Так, браслеты тонкого сечения готовили методом ковки из высокооловянистой бронзы, применяя на исходном этапе технологического цикла специальный длительный нагрев литой заготовки при температуре “красного” каления металла. Это обеспечивало в дальнейшем достаточную пластичность металла при сохранении высокой твердости, важной для изделий тонкого сечения. На хорошее знание свойств металла указывает следующее обстоятельство: более массивные (вес достигает 70 г) браслеты, откованные из прутка сечением до 5 мм, имеют более низкое содержание (3-8%) олова. Это оправдано конструктивно, так как прочность этих украшений обеспечивается их массивностью.

Как одно из проявлений высокой технической культуры следует рассматривать зеркала из указанных могильников. Особенность технологии изготовления зеркал заключается в сочетании отжига при высокой температуре литой заготовки и ее последующей холодной ковки с промежуточными отжигами при высокой температуре, затем упрочнении зеркальных дисков методом холодной ковки с небольшим обжатием8. По такой же технологической схеме, в частности, изготовлены пластины доспеха, найденные в Цем-долинском могильнике (Малышев, Равич, 2003).

В эллинистическую эпоху (конец IV—II вв. до н.э.) регион становится объектом боспорской колонизации, которая, как и в других уголках Причерноморья сопровождалась основанием опорных пунктов. В частности, в предгорьях появилось укрепленное поселение на Раевском городище и сформировалась его хозяйственная инфраструктура (хора) (Александровский и др., 1999).

В новую фазу переходят взаимоотношения с Прикубанскими племенами: в предгорьях появляются погребальные комплексы, не типичные для мест- ного населения. Наиболее ранние засвидетельствованы в окрестностях станицы Раевской (раскопки А.В. Дмитриева 1984-1985 гг.). Погребения имеют ориентировку в восточном секторе и совершаются в грунтовых ямах с подбоями. Погребальный инвентарь, прежде всего многочисленный античный импорт, датирует функционирование этого могильника (с конца IV-?) III в. до н.э. - I в. н.э. Устойчивым признаком погребального обряда этой группы является положение, как правило, лепных мисок под голову, а также обычай класть в могилу, на дно входной ямы, мясо животных (ср., например, материалы Ново-Вочепшийского могильника (Носкова, Кожухов, 1989. С. 122-124)). В керамическом комплексе погребений увеличивается удельный вес и разнообразие античных форм посуды (импорта и местных подражаний, выполненных на гончарном круге из глины серого тона). Погребальные комплексы туземного населения фиксируются в труднодоступных ущельях (Широкая Балка, Лобанова Щель и др.), что, по-видимому, вызвано процессом вытеснения из предгорий автохтонного керкето-торетско-го населения.

В комплексе оружия получают распространение длинные всаднические “синдо-меотские” мечи (Сокольский, 1954), однако наиболее массовым видом вооружения остаются метательное оружие (копья и дротики) меотско-го типа (ср.: Носкова, Кожухов, 1989. С. 127. Рис. 4) и топоры с коротким обухом-бойком. Характер технологии железообработки в IV-II вв. до н.э. документируется материалами из некрополей Раевского городища и Широкой Балки. На основании металлографического исследования можно заключить, что технологическое развитие идет по линии дальнейшего упрощения кузнечных приемов. Изделия изготавливались в основном из железа и мягкой сырцовой стали (в равных долях). Приемы по искусственному получению стали практически отсутствуют. Изредка используется прием пакетирования (сварка в блок нескольких полос металла). Термообработанные изделия единичны. Впервые зафиксирован прием твердой закалки (один случай из трех термообработанных).

Изучение изделий из бронзы этого периода позволяет констатировать сохранение традиционных технологий при изменении рецептурной нормы: бронзы этого периода “грязнее” и содержат больше примесей. Наличие включений сульфидов меди, в частности, говорит скорее всего об изменении режимов выплавки бронз из руды. Особо отметим зеркала из Раевского некрополя: они выкованы из очень тонких пластин и сохранили свои основные технологические показатели - это по-прежнему оловянистые бронзы без свинца, но количество олова в них меньше, в среднем 7%9. Сырье, из которого они откованы, “чистое” с точки зрения содержания примесей, восточного типа (ср.: Черных, 1970. С. 17, табл. 8). Интересно, что зеркала, проис- ходящие из Тенгинского могильника (восточное Закубанье), по-прежнему отличает высокое содержание оловянной лигатуры (в среднем 13%).

По сообщению Страбона, в раннеримское время (I в. до н.э- первая половина I в. н.э.) на Черноморском побережье южнее Горгиппии, наряду с торетами, появляются новые этнонимы: ахеи, зиги и гениохи (Латышев, 19476: Strabo, XI, 2, 12). Погребальные комплексы этого времени довольно немногочисленны, но они засвидетельствованы практически на всех памятниках этого региона (Цемдолина, Широкая Балка, Мысхако). Этот период характеризуется, с одной стороны, дальнейшим распространением черт ме-отского погребального обряда. Большими размерами погребальной конструкции (подбоя), богатством и разнообразием инвентаря выделяются погребальные комплексы, принадлежавшие местной элите (Малышев, Трейстер, 1994; Шишлов, 1999. С. 6, рис. 4, 9). Появление новых элементов погребального обряда (захоронения в гробах, с которыми обычно связаны находки в погребальных ямах железных или бронзовых гвоздей; монеты (обряд обол Харона); терракоты - свидетельствуют о притоке нового (боспорского) населения в этот регион, знаменуя тем самым новый этап в боспорской колонизации, которая проходила, судя по активному строительству контрольносторожевых пунктов (Онайко, Дмитриев, 1982. С. 106-122) и распространению характерных тамгообразных граффити (Яценко, 2001. Рис. 16, 18-19), при активной поддержке центральной власти.

Для характеристики технологии железообработки в период I в. до н.э. -1 в. н.э. привлечены материалы из Широкой Балки. Особенностью технологии производства железных изделий (в основном клинкового оружия) этого времени является распространение приемов пакетирования, т.е. использования заготовок, сваренных из нескольких полос железа и мягкой сырцовой стали. Изготавливают и цельножелезные предметы. Термообработка отсутствует.

Характерная черта этого периода - появление изделий из латуни (сплава меди с цинком). Начало широкого производства латуней датируется серединой I в. до н.э. (Craddock, 1978. Р. 10). Основную массу проанализированных изделий из латуни (фибул, колец, перстней и др.) характеризует концентрация цинка в пределах 2-15%. Почти во всех изделиях содержание олова достигает 4—8%, что характерно для латуней, полученных при использовании бронзового лома (Craddock, 1978. Р. 12). Анализ примесей в изделиях из латуней, найденных в Цемдолине, свидетельствует, что они выплавлены на базе северокавказского сырья, т.е. древние мастера работали, используя местную медь. Состав цемдолинских фибул оказался близок латуням, из которых были изготовлены пантикапейские фибулы (Treister, 1987. Р. 51, Tabi. I)10.

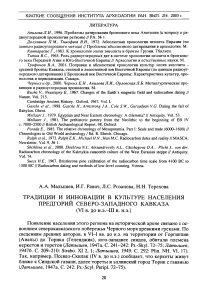

К продукции римских мастерских рубежа эр, благодаря качеству металла (высокое содержание цинка в сочетании с большой чистотой, отсутствием характерных для северокавказского сырья примесей висмута, мышьяка, никеля и кобальта), а также мастерству исполнения, можно отнести комплект цемдо-

Рис. 1. Латунный фалар из Цемдолин-ского могильника линских фаларов, изготовленных, по всей видимости, из медальонов бронзовых тазов (рис. 1) (Малышев, Трейстер, 1994. С. 64). В местной мастерской к ним приспособили скобки-крепления из красной меди. Раннеримским временем датируется и ряд других изделий из латуни высокого качества (например, фибула типа ‘‘Авцис-са”) (Малышев, 1996. Рис. 3, в).

Важно отметить появление характерных для Северного Кавказа зеркал-подвесок, изготовленных из серебристых сплавов, которые характеризуются очень высоким содержанием олова -25-28% и наличием благородной блестящей черной патины11. Они изготовлены из сырья северокавказского типа и содержат 25-28% олова, однако свинец присутствует в виде примеси - 0,03-0,06%. В явно других технологических традициях отлито небольшое зеркало дисковидной формы без ручки, его также характеризует большое содержание свинца и олова (26%). Крайне неравномерное распределение свинца в сплаве свидетельствует о невысоком мастерстве литейщика, что сказалось и на современном состоянии вещи (Малышев, Трейстер, 1994).

Комплексы римского времени (вторая половина I-III вв. н.э.) широко представлены в некрополях этого региона, что свидетельствует о политической стабильности и благоприятной демографической ситуации. О значении этого региона в политической системе боспорского государства может свидетельствовать распространение серебряных варварских подражаний идущему Марсу, получивших распространение в предгорьях (окрестности ст. Раевская, Цемесская долина) в конце II - первой половине III в. (Малышев, 2001).

В I в. н.э. происходит смена ориентировки погребенных: наиболее ранние захоронения Цемдолинского могильника ориентированы на восток, более поздние (начиная со второй половины I в. н.э.) - на запад. Сохраняется12 обычай класть под голову сероглиняную миску, причем нередки случаи использования для этого стеклянных и краснолаковых мисок. Изучение могильников в Цемесской долине, в Южной Озерейке, Широкой Балке и Мы-схако показало, что каждый из них имеет локальные особенности: наиболее эллинизированный - Мысхакский, больше меотских черт обнаруживается в Цемесской долине (в 35% погребальных комплексов), Широкобалкинском (14,5%) погребальном комплексе (Масленников, 1990. С. 79) и в Южной Озерейке (19%) (Шишлов, 1999. С. 6). Известны находки в погребениях каменных галек. Архаические, керкето-торетские элементы по-прежнему сохраняются в погребениях могильника в Широкой Балке.

Судя по материалам Цемдолинского могильника, в комплексе наступательного вооружения господствуют длинные мечи без перекрестий и метательное оружие (наконечники копий и дротики). Основным технологическим приемом при изготовлении изделий была отковка из неравномерно на-углероженной стали и из пакетированного металла. Вместе с тем используется прием цементации как заготовок, так и готовых изделий. Наряду с термообработкой в виде мягкой закалки, появляется твердая закалка (в воду). Характер сырьевого материала в этот период не меняется. Ряд изделий из погребений Цемдолинского могильника демонстрирует такие высокотехнологичные приемы, как трехслойный пакет, наварка, вварка, что характерно для продукции мастеров, связанных с античным культурным миром, наследовавшим в железообработке кельтские традиции (Pleiner, 1962).

Основные итоги. Изучение материальной культуры населения предгорий на материалах некрополей позволяет проследить основные этапы этнической истории региона в античную эпоху. В частности, анализ погребального обряда, а также первые шаги, предпринятые по изучению антропологического состава, показали присутствие автохтонного населения на протяжении всего изучаемого периода (Балуева, 1999. С. 67-72). Устойчиво местные традиции сохраняются на памятниках, расположенных в горных долинах (например, Широкая Балка).

Наиболее мощными источниками культурно-этнических, а также технологических инноваций в изучаемый период были два близлежащих регио-

на - (причерноморский (Боспор) и Прикубанский (меоты). Влияния более отдаленных культурно-этнических очагов (скифского, сарматского), прежде чем достигли этого региона, претерпели определенную трансформацию в античной и меотской среде.

Обобщая полученные технологические характеристики изделий из железа и цветных металлов, можно констатировать, что на всем протяжении рассматриваемого периода - с VI в. до н.э. до III в. н.э. характер сырьевого материала не менялся, что говорит об использовании одного типа руд. В этом смысле, учитывая качество сырья, а также набор определенных технологических приемов, можно сделать заключение, что исследованные изделия относятся к единой металлургической провинции, охватывающей кавказский регион.

Говоря об обработке железа отметим, что на раннем этапе (VI - начало V в. до н.э.) качественные изделия попадали в изучаемый регион скорее всего из наиболее развитых северокавказских производственных центров, возможно, локализовавшихся в ареале кобанской культуры. Продукция таких центров изготовлена в определенных технологических традициях, предполагающих использование цельнометаллических заготовок, различных приемов цементации для получения качественных стальных изделий, улучшение рабочих свойств за счет термообработки, причем исключительно мягкой закалки.

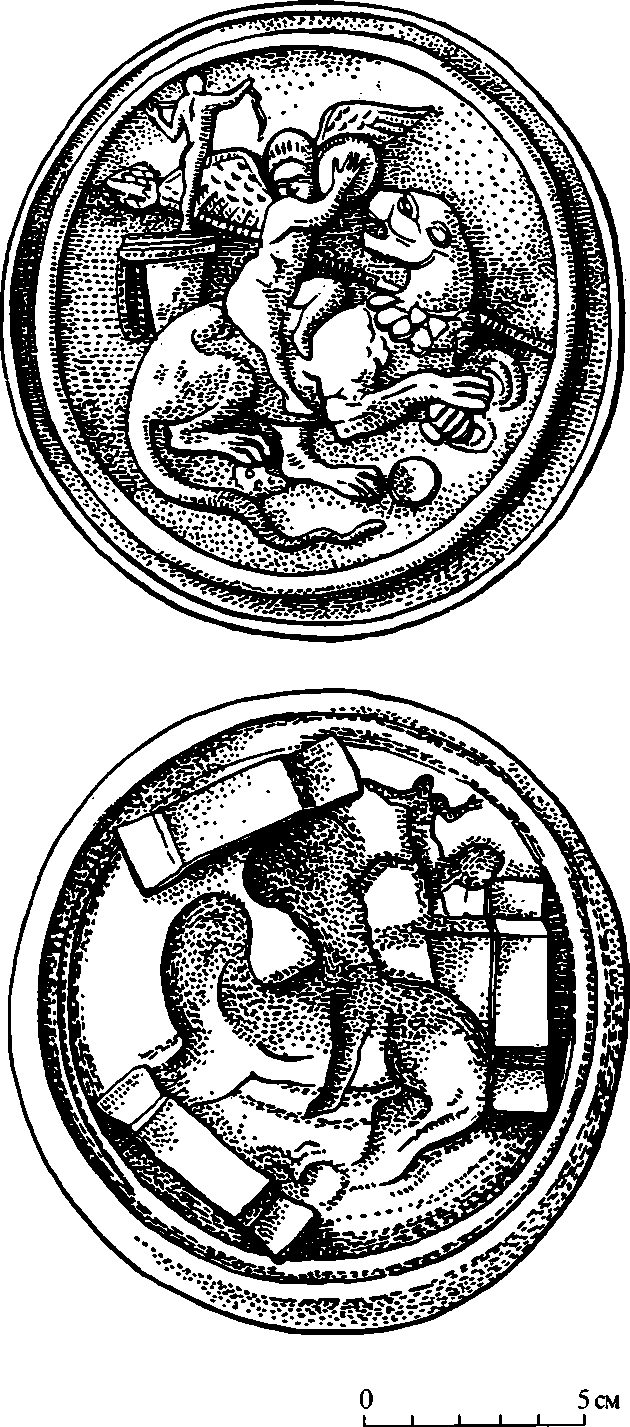

С другой стороны, среди изученных предметов из железа удалось выделить ряд изделий, относящихся к раннему этапу и изготовленных в технологии, чуждой скифокавказским традициям. В первую очередь, это использование техники пайки в производстве изделий из черных металлов в этом регионе, которое широко применялось античными мастерами на Боспоре (Алексеева, Розанова, Терехова, 1994. С. 174; Малышев, Розанова, Терехова, 1999. С. 13; Марченко, 1957. С. 168). Не менее интересна технология производства меча из могильника у с. Гай-Кодзор, изготовленного путем наварки высокоуглеродистых лезвий на основу из мягкой сырцовой стали. Еще одна примечательная черта отличает этот экземпляр - бабочковидное перекрестие у него перевернуто на 180° (рис. 2). Ясно, что для мастера, изготовившего клинок, остальные конструктивные детали были чужды.

Значительную часть изделий из бронзы VI-IV вв. до н.э. характеризует качество металла, высокое содержание олова, разнообразие форм и технологическое совершенство исполнения, что позволяет связать изготовление целого ряда предметов (зеркала, браслеты тонкого сечения, пластины доспеха) с ремесленным производством античных центров Боспора.

Сложение местных традиций в железообработке относится к периоду V-IV вв. до н.э. Характерной их чертой является использование простейших кузнечных приемов - формовка изделий целиком из железа или сырцовой стали, пакетирование, что находит наибольшие соответствия в кузнечном производстве меотов (Терехова, 1991; Терехова, Кожухов, 1988). Инокультурные технологические новации не затрагивают местных традиций вплоть до конца I тыс. до н.э. Изделия из бронзы (украшения, а также зеркала) эпохи эллинизма, хотя и сохраняют прежнюю рецептурную норму, обеднены оловом и произведены из более “грязного” сырья. Не исключено, что некоторые украшения (браслеты, перстни и др.) и зеркала были изготовлены в местных мастерских. Определенные изменения наблюдаются на рубеже нашей эры, когда в технологии местной железообработки начинают применяться различные виды сварки. Здесь сказывается влияние античного культурного мира. В римское время в регионе получают распространение изделия из латуни двух типов: римские и с добавлением бронзового лома, имеющего в основе северокавказское сырье.