Традиции, связанные с животными, в погребальной практике кочевников Тяньшаня

Автор: Табалдиев Кубатбек Шакиевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этноархеология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Анализируется один из элементов погребального обряда кочевников Тянь-Шаня. В эпоху раннего железа, Великого переселения народов и в Средние века здесь существовали устойчивые традиции, связанные с поло-жением погребальной пищи рядом с погребенным. В этом качестве использовали определенную часть туши овцы или барана. При раскопках рядовых курганов раннего железного века часто встречается курдючная часть туши (крестец), которая нередко обнаруживалась и в женских погребениях. В курганах первой половины I тыс. н. э. найдены бедренная кость и крестец. Рядом с умершим клали также вырубленный фрагмент замкнутой части тазовой кости. Исследования курганов тюрок Тянь-Шаня и, прежде всего, курганов, содержащих погребения человека с конем, показывают характерное использование тюрками в VII–IX вв. большой берцовой кости. В по-гребениях, датированных XIII–XIV вв., берцовая кость часто фиксируется у изголовья. В некоторых могильниках рядом с берцовой костью обнаруживалась и лопатка. В женских погребениях в районе поясницы и тазобед-ренного сустава в ямочке размещались 2–3 позвонка барана. Положение рядом с умершими берцовой кости в первой половине II тыс. н. э. является признаком, характерным для тюрок раннего Средневековья и поздних ко-чевников Забайкалья. По всей вероятности, этот обряд, начало которому было положено тюрками, в монгольской среде получил более длительное бытование. Размещение отдельных частей туши барана в погребении было непосредственно связано с порядком распределения мяса для угощения гостей и родственников, где учитывались их статус, возраст. Отдельные элементы этой традиции сохранились в культуре кыргызов до сих пор.

Тянь-шань, кыргызстан, древние и средневековые кочевники, погребальный обряд, кости домашних животных в погребениях, большая берцовая кость овцы

Короткий адрес: https://sciup.org/147218764

IDR: 147218764 | УДК: 903’15

Текст научной статьи Традиции, связанные с животными, в погребальной практике кочевников Тяньшаня

Общеизвестно, что животноводческое хозяйство наложило отпечаток на все стороны жизни кочевников-скотоводов. Многими исследователями отмечено, что кости животных в курганах, прежде всего, связаны с погребальным обрядом. Они являются материальными остатками совершившегося действия в честь умершего и в процессе его захоронения, в том числе поедания мяса домашних животных, принесенных в жертву. Материальные остатки тризны обнаруживаются при зачистке насыпей курганов, раз- борке насыпей, выборке содержимого могильной ямы, входной ямы катакомбного или подбойного захоронения и т. д. В то же время кости, найденные около погребенных, являются остатками пищи, положенной «для умершего». Это связано с желанием обеспечить покойника всем необходимым на том свете, умилостивить его, оказать внимание и уважение [Обельченко, 1992. С. 125–126]. Исследования показывают, что обряд, возникнув в определенной среде, носил относительно устойчивый характер,

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки РФ: соглашение № 14.B37.21.1994 «Сравнительное исследование культуры средневековых кочевников Южной Сибири, Алтая (Россия) и Тянь-Шаня (Кыргызстан)».

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 3: Археология и этнография © К. Ш. Табалдиев, 2013

т. е. становился традиционным. Вместе с тем, под воздействием объективных факторов, он видоизменялся со временем.

В археологии Кыргызстана интерес к этим вопросам возник с того времени, когда стали систематически изучаться курганы ранних кочевников. Остатки костей или целые скелеты животных, обнаруженные в анатомическом порядке, были использованы для характеристики их хозяйственной деятельности и при определении состава стада. По мере накопления материалов стали известны устойчивые признаки обряда, связанные с проводами умершего. В трудах А. Н. Бернштама [1952] и А. К. Кибирова [1959], производивших раскопки курганов кочевников Тянь-Шаня, содержатся сведения об обнаруженных около погребенных костях. Среди архивных материалов К. Ко-жомбердиева имеются отдельные таблицы, где указывался состав вещевых находок и отмечались виды костей домашних животных, найденных около погребенных.

В данной публикации предполагается изложить результаты наших наблюдений, осуществленных во время раскопок курганов древних и средневековых скотоводов Внутреннего Тянь-Шаня и Алая. Речь пойдет об остатках костей домашних животных, обнаруженных в курганах. Наши наблюдения в этом направлении начались в 1987 г. в составе Кочкорского археологического отряда под руководством А. К. Абетекова [1989]. Тогда при раскопках рядовых курганов са-ко-усуньского круга повсеместно были зафиксированы кости животных. Особое внимание привлекла курдючная часть туши барана (крестец), которая нередко обнаруживалась в женских погребениях. Можно было предположить, что крестец в могиле являлся одним из устойчивых элементов погребального обряда.

В 1989 г. во время раскопок пяти курганов первой половины II тыс. н. э. на могильнике Кичи-Ача (Ат-Башинская долина Внутреннего Тянь-Шаня) зафиксированы аналогичные элементы погребального обряда. Часто у изголовья покойного находилась большая берцовая кость с костями заплюсны. В одном случае удалось установить, что эта кость лежала в вертикальном положении – кости заплюсны были направлены вверх. Первоначально аналогии указывали принадлежность данных объектов к средневековым монголам, так как до сих пор «ге- неральным признаком» монгольских погребений считается обрядовый ритуал установки у изголовья погребенного берцовой кости задней ноги барана (овцы) в вертикальном положении. На это указывают материалы из раскопок в Забайкалье [Име-нохоев, 1992]. Но исследования курганов тюрок Тянь-Шаня и, прежде всего, содержащих погребения человека с конем, дают основания сделать вывод, что такое использование большой берцовой кости барана было известно ранее – в VII–IX вв. [Та-балдиев, 1991; 1996. С. 26–35, 111–115]. Позднее новые данные, полученные при раскопках курганов кочевников различных исторических эпох, позволили продолжить исследование в новом направлении. Сделаны находки, свидетельствующие об использовании костей и животных в погребальном обряде не только средневековым, но и древним населением (к сожалению, немногочисленные пока свидетельства не позволяют выявить устойчивые традиции в погребальном обряде, связанные с положение костей животных в погребениях эпохи бронзы).

В памятниках I тыс. до н. э. и позднее встречаются, чаще в женских погребениях, курдючные части овцы. Иногда в мужских погребениях находят крестец лошади ( уча ). Такие кости отмечены в ходе раскопок А. К. Абетековым могильника Бугучу, в группе курганов, имевших диаметр около 20 м. Но в Средневековье рядом с покойными эти кости не фиксировались. Факты, связанные с данными частями туши овцы или лошади, известны уже только в этнографии кыргызов Тянь-Шаня: курдючная часть туши овцы подается почетным женщинам, а крестцовую часть мяса лошади ( уча ) полагается подавать особо почетному мужчине.

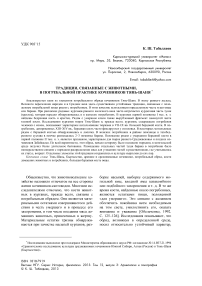

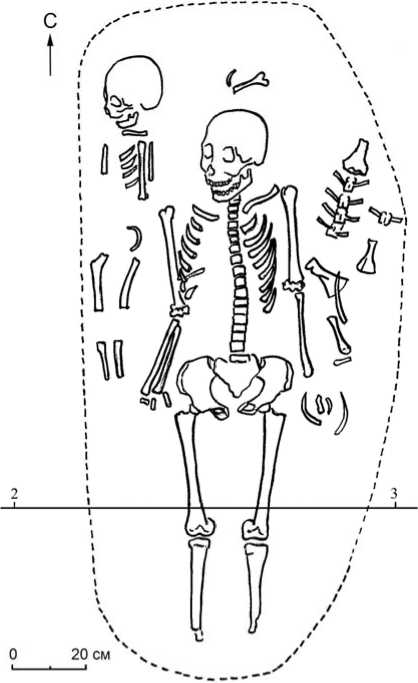

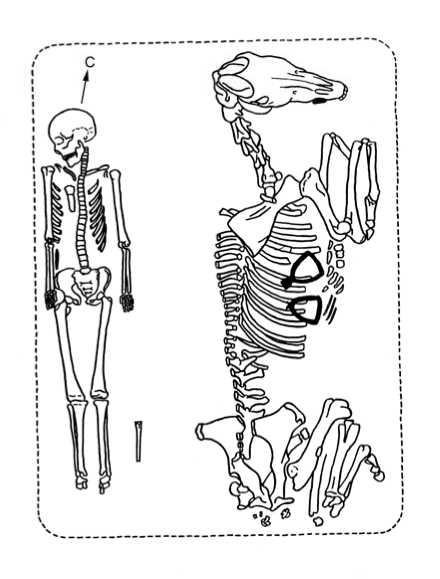

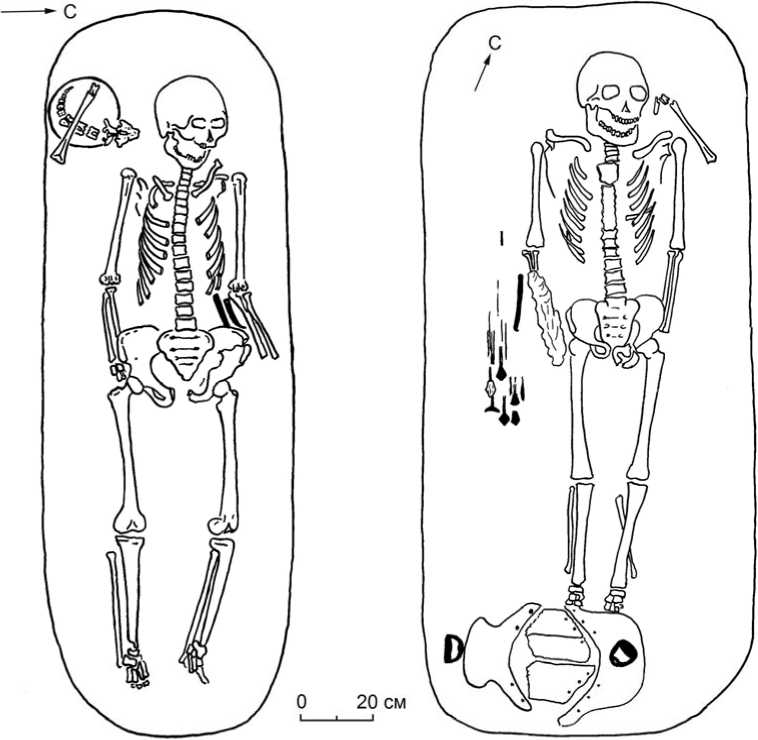

Рассмотрим более детально случаи находок костей животных в погребальных памятниках первой половины I тыс. н. э., когда широкое распространение получили подбойные и катакомбные захоронения. Так, при раскопках курганов эпохи Великого переселения народов на Тянь-Шане и Алае были найдены следующие кости барана: крестец, лопатка, позвонки, бедренная кость, изредка берцовая кость, ребра. Можно отметить небольшую разницу в расположении указанных костей на отдельно взятом памятнике (рис. 1–3). В некоторых погребениях этого времени вместе с черепами мелкого рогатого скота найдены и черепа лошадей. Так, в могильниках Кызарт и Ту-юк III–V вв. среди человеческих костей обнаружены черепа мелкого рогатого скота. В могильнике Бурамачап II вход в могилу был перекрыт каменными плитами, на которых лежали два черепа лошади.

Положение черепов домашних животных рядом с погребенными до настоящего времени на Тянь-Шане в курганах сако-усунь-ского времени не встречалось. Этот обряд был характерен для центральноазиатских хуннов и племен, зависимых от хуннов. Поэтому мы, опираясь на указанные данные, считаем, что в среде кочевников Тянь-Шаня и Алая существовали элементы культуры хуннов. В связи с этим позднее черепа животных встречаются и в погребениях VII – начала VIII в. (определяемых как тюркские) в западных от Тянь-Шаня регионах [Атавин, 1996. С. 209]. На наш взгляд, на Тянь-Шане данное явление не связано напрямую с военной экспансией хуннов, а относится к сфере культурных контактов с отдельными немногочисленными группами населения из бывшей среды хуннов. Есть свидетельство о взятии в плен усунями около 40 тыс. воинов хуннов (39 тыс.) [Бичурин, 1950. С. 82]. При проживании в среде усуней они могли сохранить некоторые черты своего погребального обряда.

При объяснении фактов наличия костей животных в погребениях невозможно не обратить внимание на тот факт, что в Сон-Куле (могильник Чон-Дёбё, курганы 50, 51, 54, 61, 62, 61), в основном во впускных детских погребениях ранних кочевников, вместе с остальными костями найдены рубленые части замкнутых тазовых костей барана [Табалдиев, Бозер, 2003]. Такие же данные были получены на могильнике Мечит в Ат-Башинской долине, в грунтовом погребении, датированном III–V вв. н. э., в погребении IV–V вв. н. э. в Северном Приис-сыккулье (могильник Кароол-Дёбё, курган 8) [Кольченко, Ротт, 2007. С. 28], в могильнике II–III вв. н. э. Уч-Курбу в Южном Приис-сыккулье [Атаоглы и др., 2010. С. 7] (см. рис. 1–2). Множество этих фактов, полученных из различных могильников Кыргызстана, позволяют говорить о наличии устойчивого элемента погребального обряда кочевников первой половины I тыс. н. э. В погребениях других эпох аналогичных признаков мы не наблюдаем. Полагаем, что данная часть кос- ти не является погребальной «пищей», а связана с другим обрядом. Возможно, она «должна была предохранять» живых сородичей от очередной смерти, а также «предупреждать» детскую смертность.

Мы далеки от прямого сопоставления деталей погребального обряда хуннского времени с этнографическими сведениями, но есть любопытные совпадения. Согласно традиции кыргызов, после поедания или очистки лопатки животного от мяса следует рассечь ножом широкий конец лопатки – ее нельзя оставлять целой ( 6ytyh калтыр-байт ). Этот факт пока не имеет археологических параллелей. Есть еще одна редко исполняемая, уже угасающая процедура – при помощи ножа, также после поедания мяса с кости, разбивается или разрезается запертое отверстие тазовой кости. Это редкое, повсеместно не распространенное правило, отмечено в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Причина его бытования не известна. Примечательно также, что у кыргы-зов до сих пор сохранился обычай, связанный с положением запертого замка рядом с умершим. Его клали, когда в семье повторялся смертельный случай, в том числе при смертности детей. Считали, что теперь смерть станет бессильной и не повредит живым, так как заперта на ключ. Возможно, факты оставления замкнутой части тазовой кости в древних погребениях и оставление около умершего замка у современных кыргызов перекликаются.

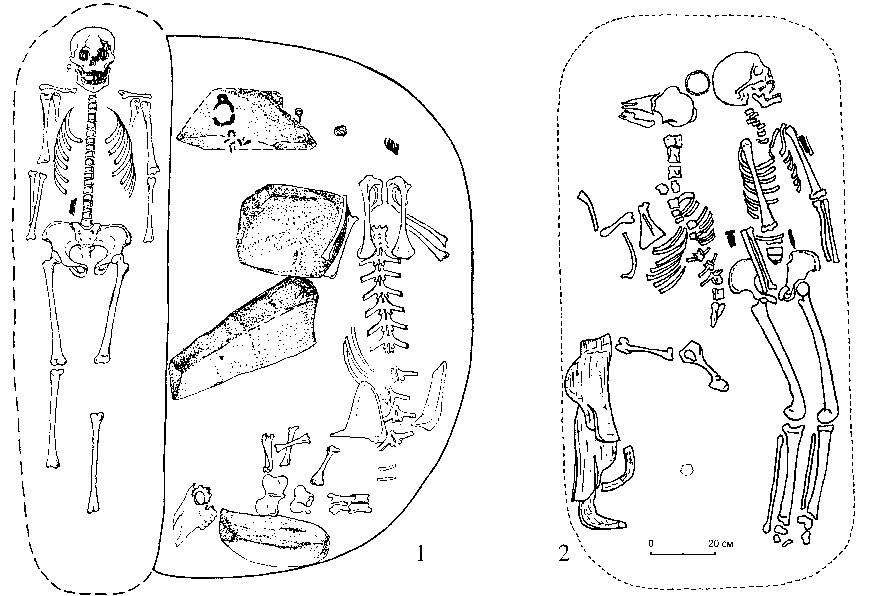

В раннем Средневековье – в эпоху распространения древнетюркских погребений с конем, рядом с умершими ставили большую берцовую кость барана (овцы). Этот факт был отмечен нами в средневековых тюркских могильниках Бел-Саз и Беш-Таш-Короо (рис. 4). Имеются также новые свидетельства бытования данного обычая с территории Южного Прииссыккулья. Берцовую кость размещали нередко и в поминальных оградках средневековых тюрок [Табалдиев, 1996 С. 73–74, 125–126]. Данный обряд – положение большой берцовой кости барана в могилу, был характерен и для отдельных групп тюрок Юго-Западного Алтая, хоронивших умершего в сопровождении коня. Эта кость находилась как около лошади, похороненной во входной яме подбойной могилы, так и около лошади, находящейся в могильной яме вместе с человеком. Данные факты из могильника Кальджин-8 важны

Рис. 1 (фото). Погребение II-III вв. н. э. в кургане 4 могильника Уч-Курбу в Прииссыккулье: 1 - бедренная кость; 2 - половина тазовой кости и хвостовая часть позвоночника барана

Рис. 2 (фото). Кости барана в погребении II-III вв. н. э. в кургане 4 могильника Уч-Курбу в Прииссыккулье (без масштаба)

не только для картографии аналогичного обряда в Средней и Центральной Азии, но и этнокультурной интерпретации носителей обряда [Молодин и др., 2003. Рис. 8–9, 15].

У древних тюрок на Тянь-Шане, кроме лошади рядом с погребенными встречаются целые туши барана. Их клали иногда вместо коня – это можно предположить, поскольку рядом находятся детали конского снаряжения. Так, в могильнике Аламышык около погребенного найдено стремя (рис. 5, 1 ). В могильнике Суттуу-Булак в погребении с бараном (рис. 5, 2 ) во входной яме найдено миниатюрное седло [Худяков, Табал-диев, 1999]. Существует и свидетельство о погребении быка рядом с умершим. Такое захоронение впервые было обнаружено в могильнике Бел-Саз (Кочкорская долина). Курган потревожен грабителями, но сохранившиеся в анатомическом порядке кости скелетов человека и животного позволяют уточнить основные детали погребального обряда. Памятник датируется тюркским временем (по специфике погребального обряда и баночному сосуду). Погребения быка в памятниках предшествующего времени нам не известны. Имеются факты обнаружения только отдельных костей этого животного [Грязнов, 1977].

Пока есть только одно свидетельство о захоронении собаки в средневековом тюркском кургане в Кочкорской долине. Ее кость находилась в заполнении входной ямы. Археологом О. А. Солтобаевым, здесь же, в местности Тундук, в погребальном сооружении, датированном X–XII вв., найдены скелеты собаки и мелкого рогатого скота. В XI–XIV вв. продолжали укладывать у изголовья покойных большую берцовую кость барана. Иногда рядом с большой берцовой костью клали лопатку барана ( далы ). Кроме того, в женских погребениях в области пояса находили ямочки с двумя или тремя позвонками барана. Редко в погребениях этого времени у изголовья клали курдючную часть туши барана (рис. 6, 7). Судя по данным фактам, можно сказать, что даже после внедрения ислама среди населения Тянь-Шаня практиковались обряды, характерные для раннего Средневековья.

В настоящее время кажется проблематичной задача выявления значения обычая положения рядом с покойным определенной части барана, тем более, что он изменялся на каждом этапе исторического развития. По-

Рис. 3. Погребение III в. н. э. в кургане 34 могильника Суттуу-Булак в Тянь-Шане; рядом с погребенными кости барана этому приведем современные этнографические данные. Хотя они полностью и не объясняют указанный обычай, но представляют для нас единственную возможность гипотетической реконструкции. Исследователи средневековых памятников Забайкалья приводят следующие объяснения обряда положения рядом с погребенным берцовой кости барана. По мнению Е. В. Ко-вычева, она «играла роль сульдэ – вместилища души умершего» [1984. С. 32]. «Согласно верованиям монголов, кость барана, содержавшая сульдэ, играла какую-то определенную роль в посмертном существовании человека» [Данилов, 1985. С. 89]. «Сульдэ» – это душа, точнее одна из душ, которая олицетворяла гения-хранителя своего рода, племени. Понятие «сульдэ» семантически едино с тюркским «кут», которое выражало представление не только о зародыше, жизненной силе, но также и о счастье

Рис. 4 . Погребение с конем VII–VIII вв. н. э. в кургане 13 могильника Беш-Таш-Короо I в Тянь-Шане; между скелетом человека и коня берцовая кость барана (без масштаба)

и благодати [Галданова, 1987. С. 48–49]. У кыргызов сохранилось другое значение слова «сüлдö», «сүлдө». Оно выступает как синоним слова «кость» (говорят – сүлдөсү эле калыпыр , т. е. так похудел, что у него осталась одна кость). Это замеченная связь в этимологии слова «сульдэ» у бурят и «сүл-дө» у кыргызов указывает на формирование данного обряда в тюрко-монгольской среде .

Существует интересная легенда, связанная с берцовой костью барана, записанная одним из первых бурятских ученых советского периода Г. Д. Нацовым: «У древних монголов был обычай особого почитания старцев, доживших до почетного возраста, увидевших свое пятое поколение. Это почитание было связано с жизнью старца. Для совершения этого обряда резали самого большого и жирного барана и устраивали большой пир. На дне блюда прятали курдюк, разрезанный на пять частей. Затем старцу подносили самое крепкое архи – арза. Совсем захмелевшего, насытившегося старца, когда он не мог уже ни есть, ни пить, угощали кусками курдюка. Из пяти кусков, находившихся на блюде, первый

Рис . 5. Погребения с бараном VII–VIII вв. н. э. на Тянь-Шане:

1 – курган 69 могильника Аламышык (по: [Бернштам, 1952]); 2 – курган 54 могильника Сутту-Булак (по: [Табалдиев, 1996])

Рис. 6 . Погребения XIII–XIV вв. на Тянь-Шане: 1 – курган 1 могильника Бел-Саз III; справа у изголовья берцовая кость и крестец барана; 2 – курган 3 могильника Туура-Суу; слева у изголовья берцовая кость барана

давали онгону барас – хранителю домашнего счастья, а остальные четыре куска на бараньей лопатке подавали старцу и закладывали ему в рот один за другим при помощи берцовой кости, и старец “хотоо дуурэн идэжэ, хубияа дуурэн жаргажа ун-гэрдэгˮ, т. е. умирает почетной смертью, изведав положенное ему счастье полностью. На его похоронах, кроме всех прочих вещей, в могилу клали баранью лопатку и берцовую кость» [Галданова, 1986. С. 115]. По сведениям этнографов, обычай «закармливания» стариков в прошлом был известен у ряда народов, в том числе и у хакасов [Львова и др., 1989. С. 67].

Исходя из этой легенды, следует ли считать всех погребенных с бараньей лопаткой и берцовой костью умершими «почет- ной смертью», поскольку они встречались рядом с покойниками различного пола и возраста? Можно лишь предполагать, что и доблестная смерть воина, и естественная смерть человека, и смерть человека после оставления потомков, могли быть оценены обществом как равноценные «почетной смерти». Это и символизировалось положением рядом с покойниками указываемых бараньих костей.

Как видно, положение рядом с умершими берцовой кости в первой половине II тыс. н. э. сочетает признаки традиций тюрок раннего Cредневековья и поздних кочевников Забайкалья, где в I – середине II тыс. н. э. в своеобразном этническом котле происходила «переплавка» тюрко-, монголо- и тунгусоязычных народов, а на

Рис. 7 (фото). Детское погребение XIII–XIV вв. в кургане 1 могильника Боз-Адыр в Прииссыккулье; слева над плечевой костью погребенного берцовая кость и лопатка барана, справа в области живота три позвонка барана

Рис. 8. Процесс распределения конины гостям (Нарынская область; фото автора)

основе политических союзов образовывались этнические конгломераты [Кириллов и др., 2000. C. 82]. По всей вероятности, этот обряд был характерен для тюрок, а в тюрко-монгольской среде получил дальнейшее развитие.

Со временем под влиянием этнической среды в Кыргызстане он менялся. В позднесредневековые погребения кроме берцовой кости стали класть дополнительно лопатки, а в женские погребения – позвонки барана. Но наиболее существенно погребальный обряд изменился с проникновением ислама, когда оставлять рядом с покойником погребальный инвентарь и ритуальную пищу запрещалось. Тем не менее имеются устные сведения, что в знак уважения в могилу богатого покойника клали зарезанного барана, а в могилу бедняка ставили горшок с ячменным напитком [Аб-рамзон, 1946. С. 52]. До настоящего времени в кыргызской семье заранее планируют процесс распределения сваренного мяса для гостей (рис. 8). Это серьезная и ответственная процедура, которая требует особого этикета. Ошибка при распределении может косвенно обидеть кого-нибудь из гостей, и чтобы не допустить этого, необходимо соблюдать обычай (см. рис. 8). Родители стараются приучить детей к правилу распределения мяса согласно статусу приглашенных гостей. Оно предусматривает пол, возраст и статус приглашенных, а также и обслуживающий персонал (сноха, сын, дочь) и детей. Например, курдючная часть подается исключительно наиболее уважаемой женщине или самой старшей [Табал-диев, 1996. С. 114]. Если приглашены сваты, особо почетные гости или гости издалека, то им также отводится курдючная часть. Женщине преподносят курдюк (куймулчак), мужчине – тазовую часть (жамбаш). Далее следуют берцовая часть, бедренная, передняя, лопатка, позвонки спины, голова. А остальные части уже являются второстепенными и не подаются гостям.

Подача частей мяса крупного скота имеет другую специфику. При распределении конины самой почетной считается задняя часть (уча). Подается она мужчине – самому старшему или самому почетному. Если гости одного статуса, т. е. друзья, одногодки, то здесь предпочтение отдается приехавшему издалека. Остальным почетным гостям подаются большие позвонки, ребра и т. д.

В настоящее время в северной части Кыргызстана во время похорон в честь умершего ( кара аш ) и при годовых поминках ( аш ) закалывают лошадь, что составляет большие затраты. При этом имеются и более экономные варианты использования других животных – коровы, барана. В советское время административными методами и пропагандой, а сейчас местной администрацией и служителями ислама делаются попытки прекратить пожертвования лошадей во время похорон. С ухудшением экономической ситуации и ростом цен на этих животных такое становится возможным. Можно предположить, что в подобных условиях мог измениться обряд сопогребения лошади рядом с человеком с появлением и укреплением ислама на территории Кыргызстана. Тогда эта лошадь была заменена конским снаряжением, а саму ее приносили в жертву и использовали в качестве пищи. Другую же лошадь со снаряжением, предназначенную по традиции для имитированного сопогре-бения с человеком ( бурак-ат ), жертвовали символически и дарили мулле.

Сейчас около погребенных «погребальную пищу» не оставляют. Но до недавнего времени в отдельных регионах на поминальных памятниках оставляли головы животных. В Прииссыккулье на поминальном памятнике ( гумбез ) устанавливали рог оленя, в Кадамжайском районе на столбе у могилы укрепляли голову горного козла, в Алайском районе на могиле охотника поставили голову архара. В Ат-Башинском районе отмечен факт оставления в гумбезе умершего головы заколотой при годовых поминках лошади. Таким образом, как часть древних представлений некоторые консервативные элементы погребально-поминального обряда сохранились до наших дней.

Кроме погребального обряда, несомненно, кости домашних животных имели широкое употребление в повседневной жизни. При археологических раскопках встречается множество предметов материальной культуры, сделанных из кости и рога. Это орудия труда (рукояти ножей, плетей, кочедыки), детали конского снаряжения (подпружные пряжки, накладки на седла), предметы вооружения (панцирные пластины, накладки на луки) и многое иное. Отдельные кости и зубы животных использовались в качестве амулетов-подвесок. На отдельных костях сохранились уникальные образцы косторезного искусства – выполненные на высоком художественном уровне рисунки, остающиеся одним из главных источников для исследования художественного творчества и духовной культуры в целом средневековых племен Тянь-Шаня.

Результаты проведенных нами наблюдений подтверждают важность использования данной особенности и, в известной мере, признака погребального обряда – наличия определенного вида костей и скелетов животных, при установлении этнокультурной принадлежности погребенных в памятниках I–II тыс. н. э. как на территории Кыргызстана, так и при изучении культур ряда иных регионов степного пояса Евразии. В целом, с изучением роли домашних животных в погребально-поминальном обряде открываются новые возможности для воссоздания отдельных культурных элементов древнего, средневекового и современного населения, в первую очередь кочевого.

TRADITIONS WITH ANIMALS IN BURIALS OF TIEN-SHAN NOMADS

Список литературы Традиции, связанные с животными, в погребальной практике кочевников Тяньшаня

- Атавин А. Г. Погребения VII - начала VIII в. из Восточного Приазовья // Культура Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. Самара, 1996. 209 с.

- Абетеков А. К. Новые памятники саков-тиграхауда во Внутреннем Тянь-Шане // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения). Кемерово, 1989. С. 132-134.

- Абрамзон С. М. Очерк культуры киргизского народа. Фрунзе, 1946. 122 с.

- Атаоглы Р., Табалдиев К. Ш., Белек К., Ашык А. Археологические исследования в кыргызско-турецком университете «Манас». Бишкек: Изд-во КТУ «Манас», 2010. 56 с.

- Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Па-миро-Алая // МИА. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. № 26. 348 с.

- Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 1. 380 с.

- Галданова Г. Р. Доламаистские верования бурят. Новосибирск: Наука, 1987. 116 с.

- Галданова Г. Р. Традиционные верования и обычаи забайкальских бурят в рукописях Г. Д. Нацова // Исследования по исторической этнографии монгольских народов. Улан-Удэ, 1986. С. 112-129.

- Грязнов М. П. Бык в обрядах и культах древних скотоводов // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М., 1977. С. 80-88.

- Данилов С. В. Жертвоприношения животных в погребальных обрядах монгольских племен Забайкалья // Древнее Забайкалье и его культурные связи. Новосибирск, 1985. С. 86-90.

- Именохоев Н. В. Раннемонгольская археологическая культура // Археологические памятники эпохи Средневековья в Бурятии и Монголии. Новосибирск: Наука, 1992. С. 23-47.

- Кибиров А. К. Археологические работы в Тянь-Шане // Тр. КАЭЭ. М., 1959. Т. 2. С. 77-130.

- Кириллов И. И., Ковычев Е. В., Кириллов О. И. Дарасунский комплекс археологических памятников. Восточное Забайкалье. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. 175 с.

- Ковычев Е. В. История Забайкалья I - сер. II тысячелетия н. э. Иркутск; 1984. 83 с.

- Кольченко В. А., Ротт Ф. Г. Аварийные работы на могильнике Кароол-Дёбё в 2003 г. // Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. Бишкек, 2007. Вып. 2. С. 25-34.

- Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Человек. Общество. Новосибирск: Наука, 1989. 241 с.

- Молодин В. И., Новиков А. В., Соловьев А. И. Погребальные комплексы древнетюркского времени могильника Кальджин-8 (некоторые технологические и этнокультурные ре-конструкции // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. № 2 (14). С. 87-93.

- Обельченко О. В. Культура античного Согда: по археологическим данным VII в. до н. э. - VII в. н. э. М.: Наука, 1992. 256 с.

- Табалдиев К. Ш. Об интерпретации погребений домашних животных // Материалы XXX Всесоюз. науч. студ. конф. «Студент и научно-технический прогресс». Новосибирск, 1991. С. 7-12.

- Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевников Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек, 1996. 256 с.

- Табалдиев К. Ш., Бозер Р. Памятники ранних кочевников долины озера Сон-Куль // Степи Евразии в древности и средневековье // Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. Михаила Петровича Грязнова. СПб., 2003. Кн. 2, ч. 3: Бронза, ранние кочевники. С. 158-161.

- Худяков Ю. С., Табалдиев К. Ш. Реконструкция конского убранства древних тюрков Центрального Тянь-Шаня // РА. 1999. № 3. С. 50-58.