Традиционная глиняная посуда села Большое Казариново в контексте социокультурных и художественных процессов 1960-1980-х гг

Автор: Грачева М.П.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Культура регионов

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье выполнен авторский анализ состояния традиционного гончарного промысла села Большое Казариново Нижегородской области в 1960-80-е гг. Казариновский гончарный промысел известен с XVI в., и история промысла естественно отражает особенные черты и традиции русской национальной культуры. Период 1960-1980-х гг. - принципиально новый этап его развития, связанный с организацией в селе гончарного цеха. Кроме этого изменения претерпели и материалы, и ассортимент изделий. Представленные сведения по истории промысла, описание его художественной системы, иллюстрированное примерами из коллекции Нижегородского музея-заповедника, призваны помочь в атрибуции глиняной посуды казариновских мастеров.

Глиняная посуда, большое казариново, гончарный промысел, чернолощеная керамика, поливная керамика, нижегородский музей-заповедник

Короткий адрес: https://sciup.org/170206259

IDR: 170206259 | УДК: 069 | DOI: 10.34685/HI.2024.44.1.013

Текст научной статьи Традиционная глиняная посуда села Большое Казариново в контексте социокультурных и художественных процессов 1960-1980-х гг

Традиционная глиняная посуда, когда-то бывшая неотъемлемой частью крестьянского хозяйства и изготовлявшаяся сельским кустарями, сегодня является объектом пристального внимания исследователей как часть народного искусства. Это связано с тем, что «предметы народного искусства отражали нужды и художественные представления крестьянства, всего народа, становились носителями национальных особенностей материального и духовного быта»1.

Практическим применением результатов исследований является использование их в музейной деятельности. Во всех музеях нашей страны, от крупных федеральных и региональных до небольших муниципальных и даже школьных, обязательно есть разделы экспозиций, посвященные истории народных промыслов и ремесел. Однако насколько содержательно тот или иной промысел представлен в экспозиции, раскрыты все его особенности, использованы все возможности коммуникации экспонатов с посетителем, зависит от полноты его изучения.

Глубоко изучено наследие крупных керамических центров, таких как Скопин и Гжель, выделены этапы их развития, предметы во многом атрибутированы. Однако интерес представляют и менее известные, небольшие гончарные центры. Их исследование позволит создать более полную и широкую картину материальной культуры России XIX–ХХ вв. Один из таких центров — село Большое Казариново Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области. В литературе тщательно проанализирован дореволюционный период в развитии казаринов-ского гончарного промысла, славившегося своими чернолощеными изделиями из синей глины с берегов местной реки Азанки. Однако советский период представлен фрагментарно и бессистемно. Хотя в это время промысел не прекратил своего существования, а даже наоборот: в конце 1960-х гг. начался принципиально новый этап его развития, связанный с организацией гончарного цеха в селе. В горьковской прессе с 1968 по 1989 гг. было обнаружено 13 публикаций по данной теме. Статьи дают богатый материал: имена мастеров, ассортимент выпускаемой продукции, бесценные фотографии гончаров и их изделий. Встречаются и публикации о казариновских гончарах на всероссийском уровне в различных сборниках и альбомах по народному искусству.

Целью данного исследования является изучение состояния традиционного гончарного промысла села Большое Казариново в конце 1960-х — 1980-е гг. на основе письменных и вещевых источников. Для достижения данной цели необходимо проанализировать социокультурные и художественные процессы, оказывавшие влияние на развитие промысла, и его структуру. Художественная система будет показана как через описание производственных процессов и инструментов, так и через анализ художественных особенностей работ мастеров из собрания Нижегородского музея-заповедника. Некоторые предметы атрибутированы как казариновские изделия в процессе исследования.

В советском государстве в 1960–80-е гг. все активнее прослеживаются изменения в структуре народных промыслов, в первую очередь в главной триаде — «материал-техника-изделия». Эти изменения происходят под влиянием научно-технического прогресса и культурных трансформаций. Хотя при этом обязательно сохраняется природное происхождение материала и ручное производство на главном этапе, только так изделие остается предметом народного искусства. Сам предметный ряд работ мастеров меняется под влиянием смены функций вещей. С развитием промышленности и массового производства бытовых вещей утилитарная функция изделия художественных промыслов снижается, а со сменой форм духовной жизни общества их ритуальная функция практически сходит на нет. На первый план выходит эмоционально-эстетическое значение.

В этот же период меняется и государственная политика в данном направлении. В 1960 г. выходит постановление Совета министров РСФСР «Об упразднении промысловой кооперации РСФСР», по которому артели кустарей переходят в ведение местных властей, и уже перед ними ставится задача дальнейшего развития народных художественных промыслов. Многие артели в то время были переименованы в фабрики, и фактически народные промыслы включаются в плановую экономику, встают на путь промышленного развития, у них появляются ассортимент и установленные образцы продукции. 17 декабря 1974 г. выходит постановление ЦК КПСС «О народных художественных промыслах», в котором народное искусство рассматривается как часть культуры развитого социалистического общества. Ставятся задачи повышать художественные качества изделий мастеров и возрождать затухшие очаги старинных ремесел и промыслов. Для их решения к работе мастеров и предприятий подключаются ученые, искусствоведы и профессиональные художники. Был создан Научно-исследовательский институт художественной промышленности, при предприятиях работают художественные советы и формируются ассортиментные кабинеты. Также в этот период проходили многочисленные выставки, конференции, обучение мастеров, публиковались альбомы и каталоги.

Все эти события происходили на фоне роста спроса в обществе на народное искусство. В СССР начал активно развиваться туризм, стали популярны экскурсии по историческим местам, создавалась туристическая инфраструктура, частью которой является сувенирная продукция. Предприимчивые руководители на местах стремились стимулировать производство традиционных кустарных изделий именно в расчете на туристов.

В Горьковской области в 1963 г. было создано Управление художественных промыслов (УПХ), деятельность которого была направлена на развитие горьковских народных промыслов и улучшение качества художественных изделий. В 1966 г. при Управлении появилось Проектноконструкторское бюро (ПКБ УПХ), перед ним ставилась задача реконструировать предприятия художественных промыслов и строить новые, внедрять в производство современную технику и технологии. В бюро был и художественный отдел, в котором молодые профессиональные художники, «осваивающие специфику народных ремесел, … работают над расширением ассортимента изделий, применяют новейшие достижения передовой художественной и технической мысли с учетом местных и народных традиций, принимают меры к восстановлению таких промыслов, как гончарное производство, нижегородская керамика»2. Управление также занималось выставочной работой, выпускало каталоги. В 1975 г. в центре Горького на ул. Я. Свердлова был построен Дом художественных промыслов, куда переехало бюро, а также там разместился магазин и музей истории художественных промыслов, который в настоящее время является филиалом Нижегородского музея-заповедника. В 1982 г. там прошла большая выставка «Изразцы и гончарное искусство Нижегородского края», на которой ка-зариновское гончарство было представлено в том числе предметами из ассортиментного кабинета ПКБ УХП. В 1984 г. постановлением облисполкома эта коллекция из 13 предметов была передана в собрание музея3. Была среди них и посуда, из- готовленная в гончарном цехе колхоза «Борьба» в селе Большое Казариново.

В 1968 г. по инициативе председателя колхоза «Борьба» Большеболдинского сельсовета Ивана Егоровича Клюева решено в селе возродить гончарное производство «в масштабах всего колхоза»4, для чего была создана гончарная бригада. Стоит отметить, что к этому моменту на подсобном предприятии колхоза изготавливались глиняные изделия бытового назначения, причем весьма успешно. Примером служит награждение рабочего Григория Ивановича Колесникова бронзовой медалью ВДНХ за производство в 1967 г. 30 наименований и реализации на сумму 10,5 тыс. руб. при плане в 6,8 тыс. руб.5

В дальнейшем, в духе времени, председатель колхоза рассчитывал превратить гончарный цех в фабрику сувениров для туристов, приезжающих в Болдино. На 1969 г. в бригаде 7 человек: 5 работают на ширпотреб, 2 выполняют заказы. Спрос на изделия мастеров высок: есть заказы от ресторанов на посуду, она же и цветочницы продаются в сельмагах Большого Болдино, Лукоянове, Шатках, Починках, Сеченове, Сергаче. К деятельности подключилось и областное Управление художественных промыслов, перед которым стояла задача построить для гончаров современный цех. Но художественный уровень произведений мастеров оценивается как низкий: «А кто даст образцы сувениров или гончарных наборов для продажи в городе (такие изделия сейчас в моде)? Казари-новские гончары пробуют создать их сами — копируют в глине пластмассовую карандашницу, стеклянную вазочку. Скажем сразу — удача тут к ним не приходит»6. Понятно, что, отказавшись от традиционных форм посуды, которая стала практически не востребованной, мастера оказались в растерянности. Они не знали, как должны выглядеть современные подарочные наборы и сувениры. Руководство колхоза привлекало к решению проблемы профессиональных художников. Один художник из Управления художественных промыслов М.Н. Упрыжкин познакомился с промыслом и создал образцы изделий. Второй — художник-керамист Николай Павлович Медов подготовил декоративные плиты с орнаментами для копирования гончарами7. Образцы для изготовления изделий предоставляли также и заказчики, например, Саранский трест ресторанов.

В итоге бригада при колхозе успешно работала, и цех продолжал представлять собой полноценное предприятие со своим планом, например, в 1973 г. — 35 тысяч изделий8. В 1977 г. он создает уже 40 видов посуды9. Каким же был их ассортимент? К традиционным формам глиняной посуды — кринкам, горшкам, корчагам и другим — добавились пивные кружки, цветочницы, подсалфетницы, пепельницы, стаканчики, салатницы, жбаны для вина, кофейницы. Новые изделия — это посуда уже более современных, городских форм, в том числе для общепита. Она изготовлялась из красной глины с поливой. Традиционные чернолощеные предметы, которые были характерны для казариновского промысла во второй половине XIX — начале ХХ вв., создавались теперь скорее как единичные выставочные образцы.

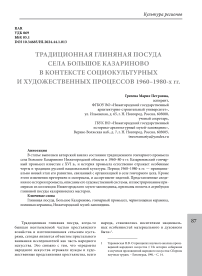

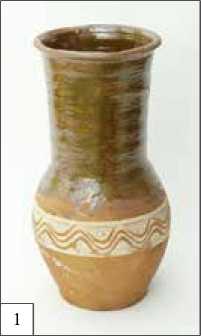

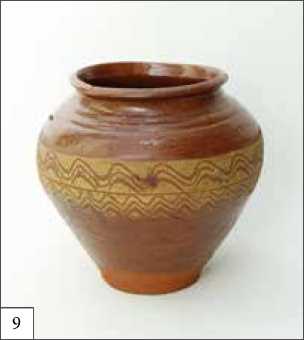

В собрании Нижегородского музея-заповедника присутствует группа изделий казариновских гончаров из красной глины с поливой. Это кринка (илл. 1, ГОМ-25013/12), две корчаги (ГОМ-25013/10, ГОМ-22964), две вазы (ГОМ-21151/1–2).

На всех расположен волнистый орнамент на полосе белого фона. Одина из корчаг (илл. 2) была приобретена у жителя Горького, но при сравнении с другими предметами ее можно отнести к группе казариновских конца 1960-х — 1980-х гг.

Две вазы (илл. 3) поступили из Лукояновско-го района, но они имеют характерный орнамент и стиль исполнения, а также есть сведения о том, что продукция гончарного колхозного цеха продавалась в Лукоянове, это дает основания для обоснованного предположения, что это работы казариновских мастеров.

Илл. 1. Кринка. 1960-80-гг. Нижегородский музей-заповедник. Фотограф – Дремин С.Н

Илл. 2. Корчага. 1960-80-е гг. Нижегородский музей-заповедник. Фотограф – Дремин С.Н

Илл. 3. Ваза. 1960-80-е гг. Нижегородский музей-заповедник.

Фотограф – Дремин С.Н

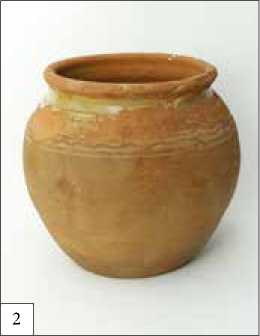

Илл. 4. Масленка. 1950-60-е гг. Нижегородский музей-заповедник. Фотограф – Дремин С.Н.

Илл. 5. Горшок. И.Д, Никитин. 1986 г. Нижегородский музей-заповедник. Фотограф – Дремин С.Н.

Это подтверждают и газетные публикации с иллюстрациями10, фотографии в альбомах11, и характеристика приемов декорирования, описанная в статье Л.И. Таежной 1985 г.: «После обжига глазурованная посуда приобретает самые различные оттенки от светло-охристого до красновато-коричневого. На изделиях отчетливо вырисовывается чаще всего волнистый орнамент, нанесенный поверх ангоба специальной палочкой. Иногда он дополняется отдельными горизонтальными поясками»12. На некоторых вариантах посуды можно видеть рельефный орнамент, к примеру, масленка с зубчатым пояском по туло-ву (илл. 4, ГОМ-25013/11), или предметы декорированы исключительно красно-коричневой поливой как пивная кружка (ГОМ-22663/13).

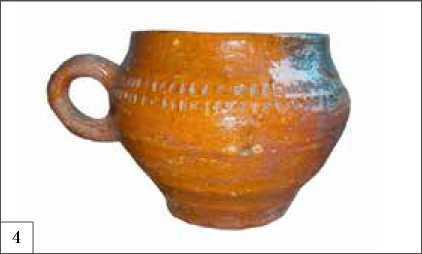

Техника обработки глины и инструменты мало изменились по сравнению с предыдущими периодами. По-прежнему изделие создается из двух кусков глины. Вот описание работы гончара 1977 г.: «А кончив мять, отщипнул он небольшой кусочек глины и коротким взмахом влепил его в самый центр круга. Затем кулаком по комочку, чтоб крепко прилип к месту. Вот теперь и посудину делать можно. Только края нарастить нужно новой глиной, чтоб повыше стали»13. В собрание музея в 1988 г. от Захаровой В.Г. из с. Б. Казариново, вероятно, из семьи гончаров, поступили гончарный круг и инструменты: деревянный молоток, два деревянных ножа, платок из домотканого полотна, кисть и два трафарета (илл. 5) для нанесения орнаментов в виде вращающихся валиков (ГОМ-25013/1–9).

Этот комплект дает представление о рабочем процессе. В строящемся кирпичном цехе, который должен был заменить деревянное здание, планировалось установить приобретенное в 1977 г. более современное оборудование — муфельную электропечь и штамповочный станок.

Основной состав гончарного цеха: Иван Дмитриевич Никитин (родился в 1931г.), Петр Алек- сеевич Плашенков (родился в 1923г., варианты написания фамилии в разных источниках Пло-шенков, Плащенков), Василий Яковлевич Захаров, Николай Сергеевич Тимохин, Василий Яковлевич Терехин и Илья Тимофеевич Кошелев — старший мастер цеха. Судя по некоторым известным датам рождения и фотографиям в газетах, все гончары к моменту создания бригады уже взрослые мужчины, обучившиеся ремеслу еще в 1930–50-х гг. В 1970-х гг. они выставляют свои работы в традиционной технике чернолощеной керамики на различных областных и всесоюзных выставках. В 1970 г. И.Д. Никитин, П.А. Плашенков и И.Т. Кошелев награждены Союзом художников РСФСР премией за продолжение лучших традиций русского гончарства14. Их работы опубликованы в альбоме «Современное народное искусство»15.

В собрании Нижегородского музея-заповедника также есть одна работа П.А. Плашенкова 1976 г. — кувшин с узким изогнутым носиком16 (ГОМ-22663/6). Он напоминает своей формой дореволюционные кувшины-масленники. Также присутствуют шесть работ И.Д. Никитина — наиболее известного потомственного казариновско-го гончара. Одна из них чернолощеный горшок (илл. 6, ГОМ-23482/3).

Илл. 6. Таз для мытья головы. И.Д. Никитин. 1950-60-е гг. Нижегородский музей-заповедник. Фотограф – Грачева М.П

14 Беслеева Л.И., Крестьянинова Л.Ф. Современное народное искусство. – Ленинград, 1975. – С. 34.

-

15 Там же. С. 117, 153, 157-159.

-

16 Керамика. От горшка до шедевра. Каталог выставки. – Н. Новгород, 2023. – С. 40.

Он решен традиционно, с орнаментом в виде полос и волнистых линий. А вот вторая работа — таз для мытья головы (илл. 7, ГОМ-24572) — поражает своей необычностью: те же полосы и линии сочетаются с крупным цветком на дне, выполненным лощилом.

Илл. 7. Трафарет для нанесения узора на глиняных изделиях. ХХв. Нижегородский музей-заповедник. Фотограф – Дремин С.Н.

Илл. 8. Горшок. И.Д. Никитин 1986 г. Нижегородский музей-заповедник. Фотограф – Дремин С.Н

Илл. 9. Горшок. И.Д. Никитин. 1986 г. Нижегородский музей-заповедник. Фотограф – Дремин С.Н.

Это придает нарядность простому бытовому предмету и демонстрирует индивидуальный творческий подход мастера к развитию традиций казариновской керамики. Смелость и мастерство проявились и в глазурованном горшке с крышкой и ручками (илл. 8, ГОМ-23482/2), где И.Д. Никитин эффектно подчеркнул форму предмета с помощью нескольких полос зеленой поливы. Он так- же виртуозно выполнял и предметы из обычного ассортимента цеха с волнистым орнаментом (илл. 9, ГОМ- 23482/4).

В ходе исследования было изучено состояние гончарного промысла села Большое Казариново в конце 1960-х — 1980-е гг. Основные этапы развития промысла соотносятся хронологически и содержательно с изменением социокультурных и художественных тенденций в обществе, в том числе связанных с государственной политикой по вопросам народного искусства.

Анализ художественной системы промысла и собранных фактов о деятельности казаринов-ских гончаров, изучение и атрибуция созданных ими образцов глиняной посуды позволяют наиболее полно представить одну из частей материальной культуры нижегородского края в ХХ в.

В дальнейшем результаты такого исследования позволят качественно интегрировать работы мастеров в музейные выставки и экспозиции, показывая казариновский гончарный промысел в его развитии, многопланово, а также использовать собранные материалы для научно-просветительской работы и эстетического воспитания, таким образом внося вклад в изучение и популяризацию российской истории и культуры.

Список литературы Традиционная глиняная посуда села Большое Казариново в контексте социокультурных и художественных процессов 1960-1980-х гг

- Беслеева Л.И., Крестьянинова Л.Ф. Современное народное искусство. — Ленинград: «Художник РСФСР», 1975. — 216с.

- Вострышев П. Молодость древнего промысла // Горьковская правда. — 7 июля 1973 — №158. — С.2.

- Выставка. Горьковские художественные промыслы. Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1969. — 16с.

- Жуков В. Казариновские сувениры // Колхозная трибуна. — 20 января 1968 — №8. — С. 3.

- Керамика. От горшка до шедевра. Каталог выставки. — Н. Новгород: ДЕКОМ, 2023. — 72с.

- Книга поступлений Горьковского государственного историко-архитектурного музея-заповедника № 41. — 1984–1985гг. — 150с.

- Лобачева Е. Ветка лиственницы в старом кувшине // Горьковская правда. — 24 мая 1969 — №119. — С.3.

- Локтев В. Казариновская керамика // Колхозная трибуна. — 26 ноября 1970 — №142. — С.3.

- Полозов В. Поющая глина // Горьковская правда. — 24 сентября 1977 — №225. — С.4.

- Постановление Главного комитета ВДНХ СССР от 26.12.1968 № 479-н. Архивно-библиотечный фонд ВДНХ. Ф.127, оп. 2, ед./хр. 4910, лл. 85,86,89,92.

- Таежная Л.И. Верность традиции. Мастер болдинской керамики И.Д. Никитин // Народные мастера, традиции, школы. М.: Изобразительное искусство, 1985. — С. 168–176.

- Тарановская Н.В. О принципах научного анализа произведений народного искусства // Из истории собирания и изучения произведений народного искусства: Сборник научных трудов. — Ленинград, 1991. — С. 14–17.

- Юрьев С. Гончары // Горьковская правда. — 1 августа 1975 — С.4.