Традиционные и эвристические подходы к интерпретации геолого-геофизических материалов на перспективном для открытия месторождения максовитов участке Толвуйской синклинали

Автор: Филиппов Михаил Михайлович, Дейнес Юлия Евгеньевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 2 (123), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена гипотеза о вероятном открытии крупных залежей максовитов на территории Толвуйской синклинали Онежского синклинория. На участке «Тетюгино» выявлены прямые и косвенные признаки складки нагнетания. Диапировая модель значительно расширяет поисковые признаки месторождений шунгитоносных пород, поскольку этот тип складчатости имеет целый ряд характерных генетических особенностей.

Онежский синклинорий, шунгиты, максовиты, диапировые складки, генетические признаки

Короткий адрес: https://sciup.org/14750102

IDR: 14750102 | УДК: 53.9(550.379)

Текст научной статьи Традиционные и эвристические подходы к интерпретации геолого-геофизических материалов на перспективном для открытия месторождения максовитов участке Толвуйской синклинали

ВВЕДЕНИЕ периферии месторождения, есть признаки экс-

Месторождения высокоуглеродистых пород в Онежском синклинории (Карелия) представлены купольными телами, сложенными преимущественно максовитами, и субпластовыми телами шунгитов. (Максовиты и шунгиты – шунгитоносные (высокоуглеродистые) породы, содержащие соответственно 10–45 % и 45–80 % шунгитового вещества (углерода), плотные, пелитоморфные.) Месторождения стратиграфически приурочены ко второй пачке верхней подсвиты заонежской свиты людиковийского надгоризонта нижнего протерозоя. Закономерности строения купольных структур изучены на примере Максовского месторождения. Его размеры в плане – 600 х 800 м, мощность пород в центре – до 120 м, уровень эрозионного среза составляет примерно 1/5 предполагаемой начальной амплитуды купола. Особенности строения субпластовых тел шунгитов достаточно полно исследованы на примере месторождения Шуньга.

В диапировой модели [6] Максовское и Шуньгское месторождения представляют собой две разные стадии развития складок нагнетания по первичным органо-кремнистым и органо-глинистым отложениям: купол – промежуточную, а субпластовые тела – завершающую (экструзивную) стадию. Предположение о генетической близости двух месторождений базируется на том, что в пределах Максовского месторождения фиксируются локальные области, сложенные шунгитами, в перекрывающих шунгитоносных горизонтах, сохранившихся на

трузии вещества, по составу близкого к шунгиту, в вышележащие слои.

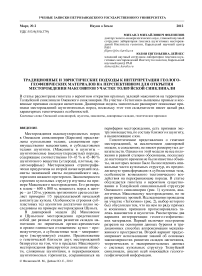

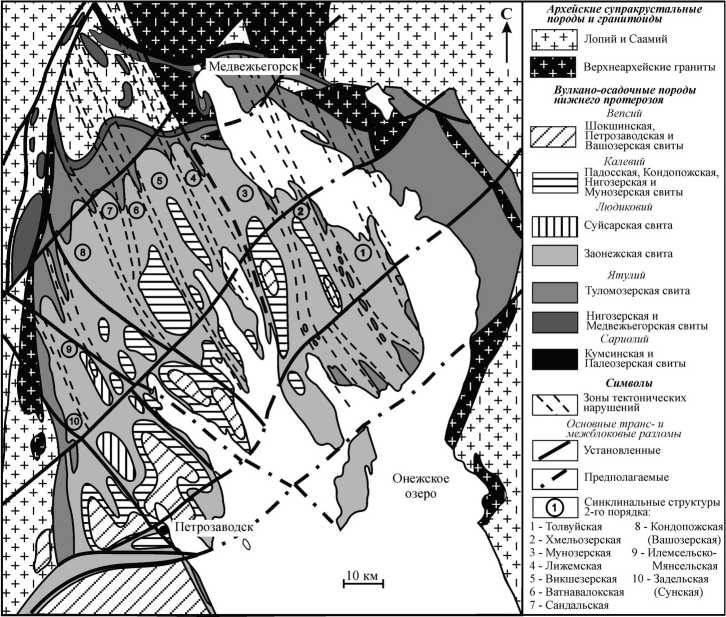

Гипотетические представления о генезисе месторождений, за исключением диапировой модели, к сожалению, не имеют развернутых доказательств. Однако и в этой модели не все положения в равной степени обоснованы, поскольку до настоящего времени не были известны объекты, на которых можно было бы исследовать апикальные части купольных структур, их предполагаемую трансформацию в субпластовые тела, особенности возможного тектонического воздействия на перекрывающие породы. В статье обсуждается гипотеза о вероятном существовании в Толвуйской синклинальной структуре Онежского синклинория (рис. 1) куполов, аналогичных Максовскому месторождению, но не разрушенных эрозией. Исследования проведены на участке «Тетюгино» (рис. 2), выбор которого был обусловлен тем, что на нем по ряду прямых и косвенных признаков прогнозировалась залежь максовитов и шунгитов. Рассмотрены два варианта интерпретации геолого-геофизических материалов. Первый включает построение разрезов на основании данных бурения и традиционных способах аппроксимации межскважинного пространства. Второй вариант предусматривает использование знаний об основных закономерностях развития складок нагнетания, теоретических и экспериментальных данных о системах купольных структур Толвуйской синклинали, анализ всей имеющейся геологогеофизической информации.

Рис. 1. Схема размещения структур 2-го порядка в Онежском синклинории [1] с изменениями

Рис. 2. Схема северной части Толвуйской синклинальной структуры [4] (на врезке – геологическая карта участка «Тетюгино» [3])

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕОЛОГИИ УЧАСТКА «ТЕТЮГИНО»

Шунгиты и максовиты в Онежском синклинории (структуре первого порядка) встречаются в осадочно-вулканогенном и вулканогенно-осадочном типах разрезов первой и второй пачек верхней подсвиты заонежской свиты людиковия. Первая пачка сложена песчаниками, алевритами, сланцами с сульфидной вкрапленностью, отдельными прослоями и линзами карбонатных пород, покровами и потоками лав основного состава. В ней выделяются три горизонта шунгитоносных пород (1–3-й) мощностью от 10 до 20 м. Вторая пачка состоит из шести горизонтов шунгитоносных пород (4–9-й): шунгитоносные алевролиты, кварц-серицит-биотитовые породы, доломиты, лидиты, известняки, базальты и долериты. Туфопесчаники, туфоалевролиты, алевролиты и сланцы приурочены к подошве шунгитоносных горизонтов; в кровле обычно присутствуют карбонатные породы и лидиты, то есть каждый горизонт представляет собой субцикл трансгрессивно-регрессивного осадконакопления.

Участок «Тетюгино» расположен на расстоянии около 2 км к северо-западу от Максовского месторождения. Схематическая геологическая карта участка, заимствованная из работы [4], приведена на рис. 2.

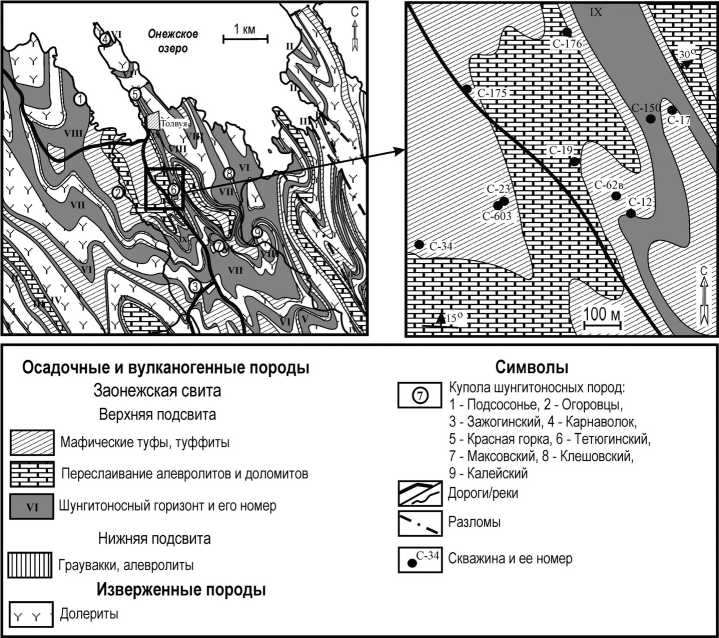

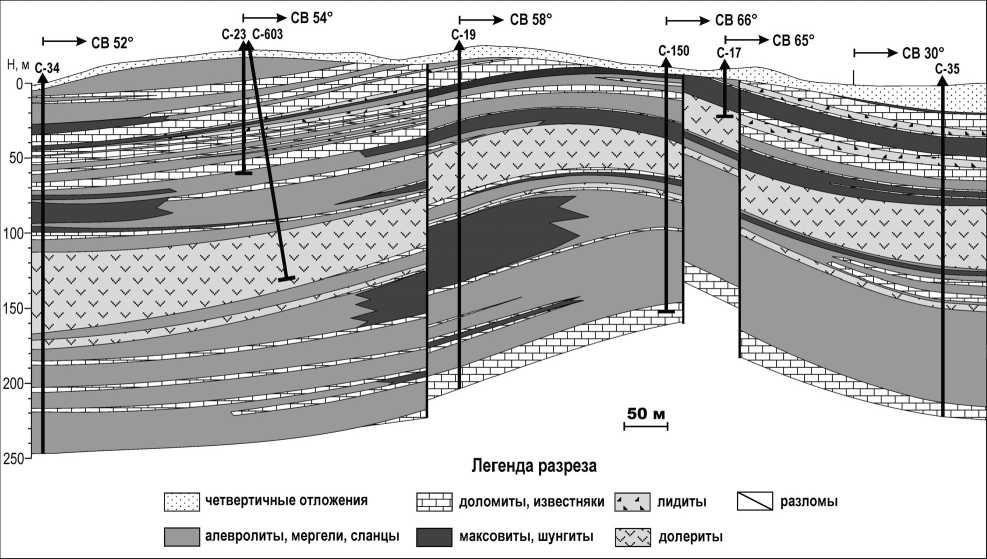

В разрезе (рис. 3) выделены несколько реперных пластов, выдержанных на большей части синклинали, в том числе литолого-геохимический региональный репер 2, который в основном приходится на восьмой шунгитоносный горизонт; в научных публикациях [2], [9] его обычно называют «шунгит-лидит-доломитовым комплексом». Этот стратиграфический интервал сложен окремненными доломитами, лидитами с редкими прослоями известняков и максовитов, в которых отмечается повышенное содержание урана и фосфора.

Приповерхностный разрез большей части участка сложен породами, входящими в восьмой шунгитоносный горизонт: темно-серыми массивными среднезернистыми доломитами (7– 8 м), лидитами с редкими будинами доломитов (5–6 м), темно-серыми массивными доломитами (1,5–2 м), слабо брекчированными максовитами

Рис. 3. Литологические колонки скважин центральной части участка «Тетюгино»

(8–10 м). На северо-западе в разрезе появляются алевролиты и шунгитоносные породы девятого горизонта. Естественные обнажения представлены сглаженными выступами лидитов («бараньими лбами»).

В структурном отношении участок находится на продолжении максовской антиклинали (структуры третьего порядка), ядро которой сложено осадочными породами второй пачки, входящими в 6–8-й шунгитоносные горизонты. Антиклиналь выражена в рельефе как протяженная гряда высотой до 30 м и длиной около 6 км, разделяющая две речные долины.

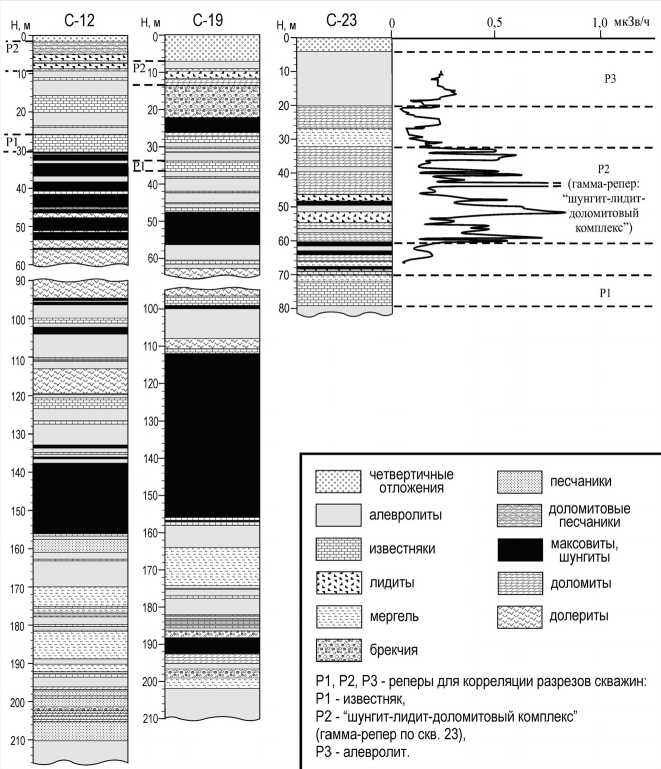

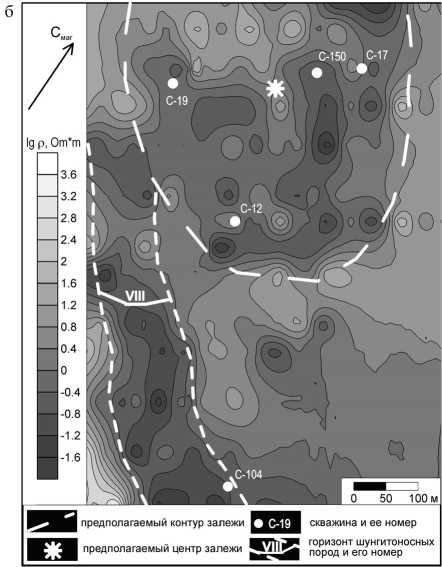

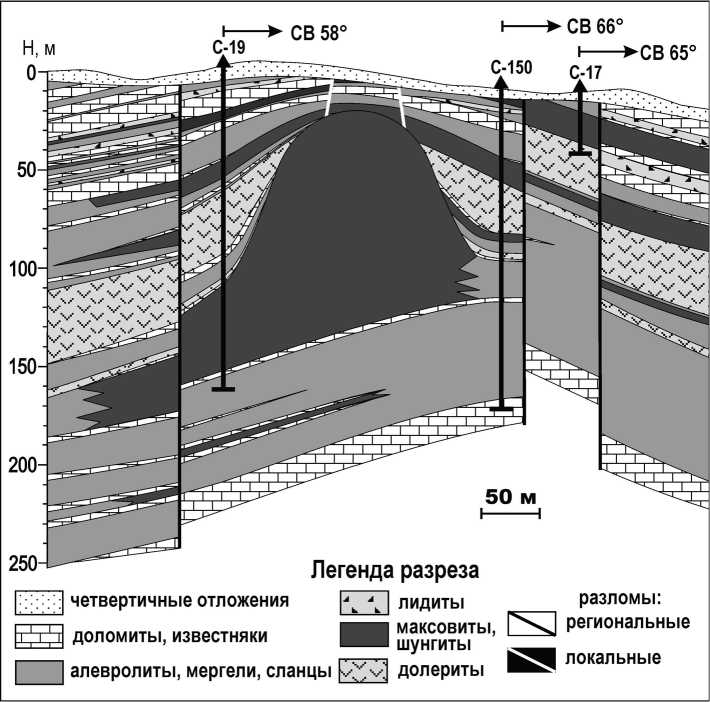

Геологический разрез участка, построенный только по данным бурения, приведен на рис. 4. Он мало отличается от разреза, приведенного в работе [4], поскольку принципы аппроксимации данных между скважинами одинаковы. В 1974 году залежь максовитов и шунгитов, вскрытая в пределах шестого шунгитоносного горизонта, была названа Мельничной, а ее прогнозные запасы оценены в 10 млн т. Как видно, в модели геологического строения участка, основанной на традиционном способе интерпретации геологических материалов, залежь представлена как простое локальное увеличение мощности шестого горизонта. Этот вариант не объясняет все полученные к настоящему времени материалы по геологии участка и не раскрывает вероятные способы формирования структуры, то есть не обладает эвристическим потенциалом.

ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ДИАПИРОВОЙ СТРУКТУРЫ НА УЧАСТКЕ «ТЕТЮГИНО»

Диапировая структура (структура 4-го порядка) проявляется в современном рельефе в виде областей пониженных отметок, опоясывающих с юга и северо-запада локальную область с относительно высокими гипсометрическими отметками.

На участке на естественных обнажениях и в скважинах зафиксированы крутые углы падения слоев (до 35°), нехарактерные для структур 3-го порядка Толвуйской синклинали. По данным бурения, мощность силла долеритов, разделяющего 6-й и 7-й горизонты, больше в области развития предполагаемой краевой синклинали (скв. 34 на рис. 4); наоборот, мощность 6-го горизонта в таких участках существенно меньше за счет предполагаемого выжимания вещества из этой области. В то же время мощность высокоуглеродистых пород этого горизонта резко увеличивается по направлению к предполагаемому центру складки (в скв. 12 – около 14 м, а в скв. 19 – уже 42 м; рис. 3).

Максовиты и шунгиты нередко имеют флю-идальные текстуры, свидетельствующие о течении органоминерального вещества; на это же указывают обломки известняков и алевролитов в шунгитах, захваченные при перемещении пластичного материала из вмещающих пород (краевая брекчия). Содержание углерода в породах 6-го горизонта существенно превышает

фоновые концентрации: среднее – 46 %, максимальное – до 55 %. В диапировой модели образования месторождений максовского типа зональность в распределении углерода и минерального вещества объясняется дифференциацией органоминерального вещества по плотности в процессе развития складок нагнетания [7].

Рассмотрим теоретические предпосылки существования на участке купольной структуры. В теории диапиризма рассматриваются гравитационно-неустойчивые системы, состоящие из слоя легкого материала, расположенного под слоем относительно более тяжелого вещества [10]. Появление купола и краевой синклинали сопровождается распространением по питающему слою гравитационной неустойчивости, тем самым создается возможность формирования соседних куполов и системы генетически связанных структур с доминирующей длиной волны [13]. Для расчета расстояния между соседними куполами (длины волны) используют аналитические решения уравнения Навье – Стокса и ряд упрощающих условий [5]. Например, в трехслойной модели принимается: ρ 1 = ρ 3 > ρ 2, где ρ1, ρ3 – плотность перекрывающих и подстилающих пород, ρ2 – плотность питающего слоя; вязкость вещества μ 1= μ 3> μ 2, мощность слоев h1 >> h2, h3 → ∞ . При этих условиях доминирующая длина волны зависит только от значений μ 1/ μ 2, μ 2/ μ 3, h2 и Δρ = ( ρ 1– ρ 2)/( ρ 2– ρ 3).

Оценка мощности питающего слоя, плотности и вязкости пород позволяет рассчитать вероятную длину волны для системы купольных структур, развивавшихся по 6-му горизонту. Например, при μ 2/ μ 1 = 5 ∙ 103, Δρ ≈ 1, h2 = 40 м она составляет 1600 м, а для h2= 60 м – 2400 м. Более точные ее значения оценить сложно, поскольку существует слишком много неопределенностей в расчете исходных параметров и трудно учесть их изменение во времени. В модели формирования купольных шунгитоносных структур принимается, что питающий слой – это первичный сапропелевый ил с алюмосиликатной, кремнистой и частично карбонатной минеральной основой. Вероятное время формирования Максовс-кого купола – поздняя стадия диагенеза.

Для северной части Толвуйской синклинали экспериментально определено [8] расстояние между соседними куполами, сформированными по 6-му шунгитоносному горизонту. В среднем оно равно 1750 ± 50 м, то есть находится в интервале приведенной выше теоретической оценки. Следовательно, к северу-западу от Максовского месторождения примерно на этом расстоянии с высокой вероятностью мог быть сформирован аналогичный купол.

Таким образом, на участке выявлены структурные и литологические признаки формирования купольной структуры 4-го порядка. Она находится на том расстоянии от Максовского месторождения, которое соответствует теорети- ческой оценке ведущей длины волны. Поскольку в разрезе помимо 6-го в полном объеме присутствуют 7-й и 8-й горизонты, то вполне очевидно, что купольное тело, в отличие от Максовской залежи, не подвержено эрозии.

ПРИЗНАКИ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ КУПОЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

НА ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПОРОДЫ

На участке установлены уступы рельефа высотой до 1,5 м, имеющие разную длину и направление и расположенные на разных гипсометрических отметках. На северо-востоке участка структура 3-го порядка трассируется относительно длинными линеаментами, а структура 4-го порядка – более короткими уступами с меняющимися на коротком интервале азимутами простирания. Уступы рельефа сложены лидитами и доломитами, в том числе сильно брекчированными на интервалах мощностью до 0,5 м. При расчистке уступов рельефа вскрыты два типа брекчий. Первый тип с округлыми обломками доломита («конгломерат», по В. И. Горлову, представленный рыхлой массой с сохранившимися от выветривания останцами доломита) можно отнести к типичной тектонической брекчии. Брекчии второго типа – лидиты, доломиты, известняки состоят из остроугольных обломков, смещенных от своего первоначального положения на некоторое расстояние и частично развернутых вокруг своей оси, что указывает на движение цементирующего флюида. Первая фаза цементации представлена остроугольными обломками шунгита, вторая – антраксолитом, цементирующим их. Такие брекчии были встречены также в скв. 19 на глубине 11,6–22,1 м и в скв. 12 – на 19–20 м. Цемент брекчий первого и второго типа – метаколло-идное органоминеральное вещество (шунгит) и углеводороды (антраксолит) может, вероятно, указывать на генетическую связь с процессом формирования диапирового тела, в котором дифференциация первичного органо-глинистого и органо-кремнистого вещества в апикальной части купола достигла своего предельного значения, и на активную генерацию углеводородов, приуроченную к завершающей стадии развития диапировой структуры. Предположение о связи брекчирования перекрывающих купол пород с развитием диапировой структуры подтверждается и тем, что интенсивность этого процесса затухает по мере удаления от предполагаемого центра купола. Вероятно, брекчии второго типа развивались лишь вблизи локальных разломов, образующихся в покрышке при механическом воздействии купола или под влиянием повышенного давления. О существовании повышенного давления в диапировом теле свидетельствуют также признаки выжимания органо-глинистого вещества из апикальной части купола в 7-й, 8-й и, возможно, 9-й шунгитоносные горизон- ты (псевдобрекчии максовитов). Очевидно, что уступы представляют собой стенки долго живущих трещин растяжения, которые на завершающей стадии развития были заполнены экструзивным материалом.

Обращают на себя внимание резко отличающиеся элементы залегания доломитов (простирание СЗ 330°, падение СВ 58°), характерные для северо-восточного крыла антиклинальной складки, и лидитов (простирание СВ 65°, падение ЮВ 70°). Это может быть связано с тем, что соседние блоки были смещены относительно друг друга и в ряде случаев, вероятно, развернуты по своей оси. Сохранность в рельефе уступов объясняется избирательной денудацией резко различных по устойчивости к размыву лидитов и доломитов. Таким образом, на участке есть область, отождествляемая с локальным горстом, очевидны признаки развития разломов, опоясывающих его, а также разломы внутри этой области, расходящиеся в виде лучей от предполагаемого центра.

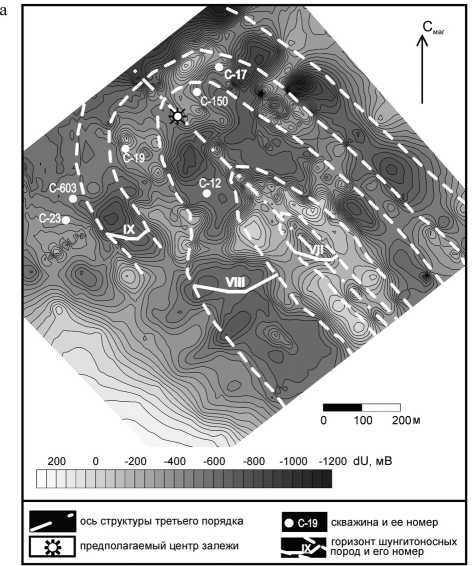

На плане изолиний разности потенциалов естественного поля (ЕП) (рис. 5а) видны несколько обособленных участков с относительно низкими потенциалами, между которыми наблюдаются зоны относительно высоких значений dU. Высокие значения dU соответствуют доломитам, которые разделяют шунгитоносные горизонты. Сопоставляя полученную картину с известными геологическими сведениями по участку [3], [4], можно выделить 9–7-й шунгитоносные горизонты.

По данным электропрофилирования в модификации срединного градиента (СГ) (рис. 5б), в северо-западной части участка выделяется аномальная зона с отрицательными значениями lg ρ. Можно предположить, что эта аномалия вызвана максовитами. С глубиной площадь зоны увеличивается. Она имеет форму полуовала, вытянутого по направлению, совпадающему с осью максовского вала. На этом основании мы можем предположить, что методом СГ фиксируется центральная часть диапировой структуры. Также по результатам СГ были построены гео-электрические разрезы на глубину 30 м. Практически на всех разрезах выделяются вертикальные аномальные зоны с повышенным значением ρ, что, по нашему мнению, соответствует зонам разлома. Таким образом, через весь участок трассируются региональные разломы. Помимо выделенных зон, на некоторых разрезах, предположительно проходящих через купольную структуру, фиксируются также и другие разломы, скорее всего образовавшиеся в результате развития диапировой структуры, то есть локальные разломы.

По данным гамма-съемки, повышенными значениями мощности экспозиционной дозы выделяются локальные области, которые можно отождествить с отдельными блоками-грабенами.

Итак, по геоморфологическим признакам, проверенным путем расчистки уступов, а также по данным комплекса геофизических методов, наиболее правдоподобной может быть модель бло-

Рис. 5. Планы изолиний: а – разности потенциалов ЕП (dU, мВ);

б – кажущегося удельного сопротивления lg ρ (Ом*м), рассчитанного на глубину H = 16 м

кового строения участка. Естественное обнажение лидитов отождествляется с одним из блоков, а многочисленные уступы рельефа – со сложной локальной горсто-грабеновой тектоникой.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ материалов геолого-геофизического изучения участка позволяет утверждать, что здесь развита структура 4-го порядка и локальная блоковая тектоника, имеющая признаки, характерные для разломной тектоники диапировых структур. На рис. 6 показана наиболее вероятная модель строения участка «Тетюгино», учитывающая все приведенные в статье сведения.

Размеры отдельных блоков существенно меньше размеров купола, блоки смещены относительно друг друга по вертикали и развернуты на некоторый угол относительно оси купольного тела, причем азимуты поворота диаметрально противоположных блоков отличаются примерно на 180°. Между блоками развиты зоны брекчи-рованных пород, в которых роль цемента выполняет метаколлоидное минеральное вещество. Под влиянием высокого давления в апикальной части диапирового тела на отдельных интервалах разреза вблизи от тектонических разломов развивается особый тип брекчий. В ряде случаев органоминеральное вещество было выжато из купола в перекрывающие горизонты с близкими реологическими свойствами, сформировало в них локальные области с повышенным содержанием углерода (диапировые многоуровневые шляпы), при этом в локальных разломах были образованы жилы шунгитов и максовитов.

Выявленные на участке «Тетюгино» следы развития локальной тектоники в общих чертах напоминают основные характерные признаки деформации покрышек под влиянием диапировых соляных структур.

Известно, что над соляными купольными структурами формируется сложная система деформаций покрышки, зависящая от формы купольного тела и вязкости материала. Пример деформации покрышки над соляным штоком приведен в работе [11]. Система разломов состоит из двух симметричных, кольцевых, коаксиальных и многочисленных радиальных, линейных, расходящихся от центра разломов. В естественных условиях подобные зоны разломов очень сложны для картирования геофизическими методами, особенно сейсморазведкой, из-за многочисленных крутопадающих и слабо-отражающих границ.

Рис. 6. Разрез участка «Тетюгино», построенный с использованием эвристического подхода

Физическое моделирование процесса [12] показало, что в покрышке формируется центральный горст, обрамленный симметрично расположенными грабенами; в плане размеры центрального горста значительно меньше, чем диаметр купольного тела; на периферии могут быть образованы грабены, развернутые вплоть до обратного залегания слоев; разломы могут быть как линейными, так и криволинейными; в плане зона разломов в 2–3 раза больше, чем диапировое тело; в сводовом горсте горизонтальное залегание перекрывающих пород сохраняется, в грабенах оно всегда нарушено, слои сильно деформированы. В определенных условиях хорошо выражены первичная и вторичная краевые синклинали, последняя – за счет частичного выдавливания вещества в краевые сбросы и в перекрывающие горизонты. Образование боковых апофиз из материала питающего слоя истощает его и ускоряет завершение развития диапировой структуры; в некоторых случаях могут формироваться несколько диапировых шляп небольшого размера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, на участке «Тетюгино» существуют прямые и косвенные признаки купольного тела, генезис которого рассматривается в рамках диапировой модели. Прямые признаки: приуроченность структуры 4-го порядка к антиклинали 3-го порядка; ее форма; более высокая мощность перекрывающих слоев на крыльях структуры; литологические особенности пород 6-го горизонта, фиксирующие дифференциацию органоминерального вещества по плотности, то есть характерную для диапировых структур зональ- ность в распределении углерода; локальные разломы и относительное смещение по вертикали отдельных блоков; экструзии органоминерального вещества из купола в перекрывающие горизонты. Косвенные признаки – геофизические и геоморфологические, отражающие отмеченные структурные и литологические особенности участка.

Мельничная залежь шунгитов и максовитов по объему, вероятно, превосходит Максовское месторождение. Ожидаемые запасы составляют примерно 30–35 млн т. В практическом отношении залежи этого типа интересны и тем, что в них должна быть выше доля шунгитов, а значит, породы могут быть использованы в новых промышленных технологиях. Открытые экструзии, заполняющие центральные части трещин растяжения, могут в ряде случаев представлять практический интерес.

В Толвуйской синклинали можно прогнозировать другие аналогичные залежи, не разрушенные эрозией. Очевидно, что приведенный в статье подход к анализу геологической информации может быть распространен и на другие синклинальные структуры Онежского синклинория. Ранее при ведении разведочных работ можно было уверенно пользоваться лишь одним поисковым признаком – стратиграфической приуроченностью известных месторождений максо-витов и шунгитов к первой и второй пачкам верхней подсвиты заонежской свиты. Диапировая модель значительно расширяет поисковые признаки, поскольку складки нагнетания, сформированные по органо-глинам, имеют целый ряд характерных генетических особенностей, которые меняются по горизонтали и вертикали.

Список литературы Традиционные и эвристические подходы к интерпретации геолого-геофизических материалов на перспективном для открытия месторождения максовитов участке Толвуйской синклинали

- Билибина Т. В., Мельников Е. К., Савицкий А. В. О новом типе месторождений комплексных руд в Южной Карелии//Геология рудных месторождений. 1991. № 6. С. 3-14.

- Геология шунгитоносных вулканогенно-осадочных образований протерозоя Карелии/Под ред. В. А. Соколова. Петрозаводск, 1982. 208 с.

- Горлов В. И. Геологическая характеристика района работ. Тетюгинский участок//Отчет по т. № 30 «Разработка технологии и геологическое изучение шунгитовых пород как комплексного сырья». Петрозаводск, 1967. С. 59-65.

- Купряков С. В., Михайлов В. П. Отчет о результатах поисково-оценочных работ на шунгитовые породы, проведенных на Зажогинском и Фоймогубском участках в 1972-1974 гг.: Фонды ККГРЭ, ПГО «Севзапгеология». Петрозаводск, 1974. 150 с.

- Рамберг Х. Сила тяжести и деформации в земной коре. М.: Мир, 1985. 399 с.

- Филиппов М. М. Модели формирования месторождений шунгитоносных пород Онежского синклинория: Дисс.... д-ра геол.-минерал. наук. Петрозаводск, 2000. 310 с.

- Филиппов М. М. Шунгитоносные породы Онежской структуры. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. 282 с.

- Филиппов М. М., Клабуков Б. Н., Суханов А. В. Экспериментальное определение основных параметров систем купольных шунгитоносных структур Толвуйской синклинали//Российский геофизический журнал. 2004. № 3. С. 25 30.

- Шунгиты Карелии и пути их комплексного использования/Под ред. В. А. Соколова, Ю. К. Калинина. Петрозаводск, 1975. 240 с.

- Biot M. A., Ode H. Theory of gravity instability with variable overburden and compaction//Geophysics. 1965. Vol. 30. P. 213-227.

- Brinkman R., Locters H. Diapirs in western Pyrenees and Foreland, Spain//Diapirism and diapirs/Eds. J. Braunstein, G. O’Brien. Tulsa, 1968. P 275-292.

- Davison I., Insley M., Harper M., Weston P., Blundell D., McClay K., Quallington A. Physical modeling of overburden deformation around salt diapers//Tectonophysics. 1993. Vol. 228. P. 255-274.

- Selig F. A theoretical prediction of salt dome patterns//Geophysics. 1965. Vol. 30. P. 633-643.