Традиционные военные игры донских казаков: проблема аутентичности Яровой Андрей Викторович

Автор: Яровой Андрей Викторович

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Методология и методы исследования культурных процессов

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

Современные этноспортивные состязания донских казаков - шермиции - требуют исторического и этнографического обоснования. Проблема аутентичности современных игр решается обращением к историческим источникам. Для донских казаков такими источниками могут служить работы ранних историков и этнографов, а также материалы, содержащиеся в архивах Ростовской области.

Традиционные игры, донские казаки, шермиции, военные игры, этноспорт

Короткий адрес: https://sciup.org/170178921

IDR: 170178921 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2021.32.1.001

Текст научной статьи Традиционные военные игры донских казаков: проблема аутентичности Яровой Андрей Викторович

Исследование традиционных институтов, связанных с игровой культурой, представляется актуальным для современного общества, в котором в условиях глобализации поощрение этнокультурных различий народов воспринимается как поддержание и сохранение исторически сложившихся этнокультурных систем. В этом отношении традиционные виды физической активности подвергаются постоянной угрозе иска- жения и забвения, что вызывает необходимость обращения к их историческим формам существования, что, собственно, и создает основу их аутентичности 1. Для многих народов они сохраняют не только образцы этнодвигательности, но также традиционное мировоззрение. Не составляют исключение традиционные игры и состязания донских казаков.

В настоящее время «казачество» является широко используемым брендом – как государственными структурами, так и негосударственными общественными объединениями и коммерческими организациями. Всевозможные соревнования по рубке шашкой, по «фланкировке шашкой», по «казачьему вару», по казачьему рукопашному бою и проч. наводнили социокультурное пространство как России, так и ближнего и дальнего зарубежья. В этой связи немаловажное значение приобретает проблема аутентичности, причем не только как основа организации туристических маршрутов, а как реальная проблема сохранения этнодвигательности и этнического мировоззрения, которые всегда были присущи донским казакам.

Проблема аутентичности казачьих игр и состязаний предполагает исследование и интерпретацию сохранившихся описаний данного явления, которые содержатся в работах российских историков, этнографов и бытописателей: В.Д. Сухорукова, Е.Н. Кательникова, К.К. Абазы, В.Б. Броневского, М.Н. Харузина, П.Н. Краснова, а в более позднее время — А.В. Черной, М.А. Ры-бловой и др 2. Наиболее информативной из этих работ является статья Сухорукова, которая содержит воспоминания представителей знатных фамилий Войска Донского Кирсановых, Ефремовых и др., а также опирается на обширную базу исторических источников. Труд есаула Катель-никова относится к первой этнографической работе, посвященной истории и быту одной станицы - Верхне-Курмоярской. Историко-художественные произведения Абазы и Краснова, а так- же компилятивный труд Броневского содержат красочные описания состязаний, но восходят к работам предыдущих авторов. Современные исследователи также приводят большой этнографический материал, но относящийся преимущественно к ХХ в.

В данной работе мы рассмотрим особенности военных увеселений на территории Области Войска Донского, содержащихся в источниках конца XVIII — начала XIX вв. В этом отношении, помимо работ Сухорукова и Кательникова, одним из интересных источников по указанной теме является записка известного краеведа и археолога, полковника А.А. Мартынова, которую он составил в декабре 1824 г.3 в ответ на просьбу войскового атамана А.Иловайского4. Записка составлялась по специально подготовленному плану и предназначалась для использования в историческом и статистическом описании земли Войска Донского, над которым трудился Комитет об устройстве Войска Донского под руководством генерал-майора и кавалера Богдановича 1-го, о чем Мартынова уведомлял в письме войсковой атаман Алексей Иловайский5. Известно, что этот план являлся частью собрания «сведений об известнейших фамилиях войска Донского, представители которых прославили себя в войнах XVIII столетия, с описанием их частной жизни и старинных увеселений на Дону»6.

Собранием сведений занимался В. Д. Сухоруков, который в 1824 г. опубликовал в «Русской старине» А.Карниловича статью «Общежитие Донских казаков в XVII и XVIII столетиях»7. При сравнении текста Мартынова и Сухорукова видно, что последний не использовал записи Алексея Андреевича. Более того, судя по дате разрешения к печати журнала «Русская старина», подписанную цензором Александром Би-руковым, от 9 августа 1824 г., В.Д, Сухоруков не мог тогда ознакомиться с запиской Мартынова, который письмо Иловайского получил летом 1824 г., а ответ подготовил в декабре того же года. Совпадение основных статей записки и «Общежития…» объясняется общим планом, представленным в письме Иловайского, который, по-видимому, был составлен В.Д. Сухоруковым для разных информаторов.

Записка Мартынова состоит из двух частей, которые являются ответами на две просьбы А. Иловайского, содержащие составленные для этого случая два плана, пунктов которого должен был придерживаться составитель записок. Первая часть, составленная для исторического описания земли Войска Донского, касается происхождения рода Мартыновых, обычаев частной жизни знатных фамилий8. Эта часть была опубликована В.Н.Королевым в 1995 г. в сборнике, посвященном генеалогии и семейной истории донского казачества9, при этом в публикации встречаются опечатки, например, неправильно назван фонд хранения документа10.

Вторая часть, составленная для Статистического описания земли Войска Донского, состоит из четырех статей посвященных старинным увеселениям в Войске Донском. Четвертая, интересующая нас, статья посвящена увеселениям военным. Согласно рекомендованному плану здесь следовало изложить: 1) военные игры детей, которые «разделясь на партии с бумажными знаменами, занимают около городского палисадника лагерь и представляют две сражающиеся армии; 2) собрание молодых людей для стреляния из ружей и луков; 3) смотры атамана по Войску малолетков, скачка, маневры; 4) масленичные пиршества в станицах, совокупно всех вообще жителей со знаменами. Атаманы пиршества. Скачки»11.

Составленная Мартыновым записка основана, как замечает сам автор, на преданиях, существовавших в то время на Дону, и на данных, полученных автором в результате перепи- ски с другими лицами12. . Интересно, как Мартынов поясняет время бытования указанных увеселений в водной части записки: «приступая к описанию пунктов всего нужного как по сей, так и по следующим статьям и содержащимся в них пунктам, имею объяснить: что время, взятое мною к изъяснению, не может касаться выше 1750 года по полным известиям, дальнейшее же по преданиям ко времени начинания от 1780 годов, описание будет такая известность коя очевидная всякому и я к оной не приступа»13. Автор пишет также, что записка «касается людей среднего состояния, которых жизнь указательно означает характер народа вообще, включая особливых статей до высшей степени обывателей Дона касающихся14. Отметим, что записка претерпела исправления, внесенные, на первый взгляд, «другим» почерком, возможно, автор обращался к ней в более позднее время, возможно, исправления были внесены кем-то другим, о чем писал В.Н.Королев, считавший, что установить это сможет экспертиза15. В самом же тексте встречается пометка с указанием на то, что исправления вносил сам автор записки.

Для анализа традиционных игр и состязаний будем следовать следующему плану. Во-первых, обратим внимание на содержательную сторону, а именно: какие проводились военные увеселения? Во-вторых, в какое время года (праздничное или обыденное) и в каком месте проходили игры? В-третьих, с какими обрядовыми явлениями они были связаны?

Все состязания и игры донцов можно разделить на конные и пешие. К конным относятся: скачка на лошадях, в этой скачке одерживала победу сильнейшая и резвейшая лошадь. В эту скачку употреблялись яровые лошади, которых каждый раз собирали от 50 до 100: надлежало пронестись не менее 10-15 верст по прямому направлению. Данила Ефремов учреждал такие скачки от Гирявой могилы до того места, где ныне Новочеркасск: это будет более 25 верст расстояния»16. (Илл.1.).

Илл. 1. Состязания в стрельбе из лука (Шермиции 2015. Аксайский район Ростовской области). Фото. Василенков И.М., г.Аксай.

Стрельба из ружей и луков верхом по двум мишеням, которые устанавливались на буграх, одна мишень служила для стрельбы из лука, а другая – для ружей и пистолетов. Как замечает А.А.Мартынов: «В день мясного заговения, то есть в воскресение, выезжали всякого возраста и состояния особы, за город на места, называемые бугры, на оных становили две мишени, и как выезжали все вооруженные, то производили стрельбу из луков, ружей, пистолетов»17. Отличительное искусство состояло в конной стрельбе, и в расстреле брошенной вверх шапки. (Илл.2.).

Илл. 2. Метание дротика на Монастырском урочище (Шер-миции 2019. Аксайский район Ростовской области)

Скачка на целик , для которой употреблялись лошади, имеющие верный и плавный скок. Стрельба в цель («на целик», «в лист») состояла в мишень, представляющую собой поставленный на открытом месте пучок камыша или соломы, а в саженях 200 от него назначался пункт, от которого надлежало скакать. Начиналась скачка: первым несется стрелою седой старец, бросив у самого пука поводья, прикладывается он коротким своим ружьем, и пук зажжен18. За ним скачет юноша, который на всем скаку, соскочив с лошади и держась за гриву, схватывает другою из-за пояса пистолет, стреляет в пук и вмиг на лошади; другие по следам его перепрыгивают через огонь. (Илл. 3.).

Илл. 3. Фехтовальная игра на Монастырском урочище (Шер-миции 2019. Аксайский район Ростовской области).

Стрельба в цель из луков и ружей пешком. До начала XIX века наиболее употребляемым оружием был лук, его же использовали в праздничных состязаниях. Для стрельбы из луков в присутствии стариков собирались молодые люди на какую-либо пустошь, а чаще всего – на ратное поле у выезда из Черкасска, возле Преображенского храма. «Там становили мишень, называемою целиком, состоящую в мешке, набитом шерстью, дабы стрелы в нем оставались, а для посылки за стрелами, не пришедшими в целик, каждый имел вроде оруженосцев из мальчиков»19. Колчаны луков (сагайдаки) украшались на азиатский манер серебряными, а иногда с позолотой червлеными бляхами и убором.

Стрельба из ружей по поплавку. Эту стрельбу совершали на берегу реки Дон. На реке ставили на якоре отрубок дерева, «на коем между поставленных двух палочек приклеенных клейстером, приделывали лист писщей бумаги, назначая на оном круг или цель»20. Для судейства собирались старики, которые судили об искусстве стрелка, о порче ружья, количестве пороха, потребном для заряда и величине пули. (Илл.4.).

Илл. 4. Фехтование на пиках на Монастырском урочище (Шермиции 2019. Аксайский район Ростовской области).

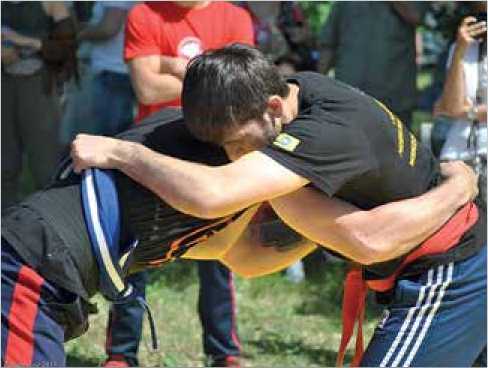

В качестве забавы, которая проводилась после состязаний верхом и с оружием, донские историки и этнографы отмечали борьбу и кулачный бой «общественный при разделении партий»21, а также игру в мяч, чехарду, бабки и айданчики22. На Дону боролись на поясах («под пряжки», «на ломка»), хотя на Верхнем Дону борьбой «на ломка» называлась борьба в обхват, накрест руками. Боролись «по-ногайски», забросив пояса за спину друг друга, боролись «по-калмыцки», схватив друг друга за шаровары. Критерием победы считалось повергнуть противника лицом верх. Боролись «на вольную», без предварительного захвата, сбросив верхнюю одежду, даже, бывало, намазав тело маслом. Условие победы и приз обсуждались перед боем, достаточно было бросить противника, а иногда необходимо было удержать его на земле23.

Илл. 5. Борьба «на ломка» на Монастырском урочище (Шермиции 2019. Аксайский район Ростовской области)

Отличительной чертой донцов указанного периода является то, что состязания являются частью праздничного обряда, проводимого на местах битв, ознаменованных победою, на кладбищах близ церкви или на местах злодеяний, или каким-либо несчастьем памятных24, а также на месте старых казачьих поселений25. Обычай этот состоит в собрании казаков для похода, назначении или выборе для командования походного атамана и двух полковников. Все казаки делятся на два полка, совершают поход к святому месту, производят там молебен, трехкратную стрельбу и устраивают скачку. От Монастырского урочища до Старочеркасска в скачке участвовали более двух тысяч казаков26. Подобные обряды проходили весной во всех казачьих станицах 27, а во второй половине XIX в. были закреплены указами наказных атаманов М.Г. Хомутова и А.Л. По-тапова28.

Как отражение взрослых состязаний, возле черкасского палисада дети учиняли детские маневры. Интересно, что в такой игре, как взрослой, так и детской, команды делились на своих (казаков) и чужих (турок)29. Цель маневров заключалось в нечаянном нападении или удобной атаке в дротики. Сражение представляло собой фехтовальный бой, в котором можно было выделить перепалки (единоборства) и коллективное сражения с пиками, шашками и кинжалами. Победители награждались атаманом и чествовались стариками30.

Традиционные состязания и игры были порождены наездническим бытом донских казаков и природными условиями поймы Дона. Они способствовали тому, что именно весной (перед первым разливом Дона), казаки собирались в высоких незатопляемых местах, которые в силу этого становились священными (на них хоронили погибших, здесь устраивали часовни, совершали судебные разбирательства, казнили пленных, встречали послов, выбирали предводителей), и здесь же устраивали состязания как отбор воинов в предстоящий поход, смотрели на представителей юртовых сообществ, примечая отваг и батиров (так на Дону назывались лучшие воины). В дальнейшем быт донцов измениться, они станут заниматься земле- делием, а в 1835 г. их жизнь подвергнется регламентации, которая законсервирует старые традиции, о сохранении которых, как о залоге боеспособности казаков, будут заботиться войсковая элита и правительство 31.

Сегодня на территории Ростовской области существуют традиционные казачьи игры — шер-миции, как часть обрядового комплекса, связанного с исторической панихидой, проводимой на территории Монастырского урочища, которое находится возле станицы Старочеркасской. История поминовения предков-героев восходит к событиям 1644 г., когда здесь был сожжен казачий городок неожиданно напавшими на него врагами32.

Таким образом, мы рассмотрели содержательный аспект традиционных казачьих игр, которые в настоящее время должны быть основой для определения аутентичности и традиционности этноспорта донских казаков, который в настоящее время, с одной стороны, может способствовать обретению современным человеком навыков этнодвигательности, присущих его предкам33, а с другой — служить формой сохранения этнического и культурного разнообразия на территории России.

Список литературы Традиционные военные игры донских казаков: проблема аутентичности Яровой Андрей Викторович

- Абаза К.К.Казаки: донцы, уральцы, кубанцы, терцы. Очерки из истории и стародавнего казацкого быта.СПб., 1890.

- Броневский В. История Донского войска. СПб., 1835.Т.3.

- ГАРО. Ф.697.Оп.2.Д.70.

- Королев В.Н.Родословная фамилии Мартыновых // Королев В.Н., Корягин С.В. Мартыновы, Бобриковы и другие. М., 1999 (Генеалогия и семейная история донского казачества. Вып. 5)].

- Краснов П.Н. Картины былого тихого Дона : Краткий очерк истории Войска Донского для чтения в семье, школе и войсковых частях. СПб.,1909.

- Кыласов А.В. Брединг и особенности продвижение этноспорта // Теория и практика физической культуры. 2017.№5, с.47.

- Кыласов А.В., Расторгуев В.Н. Этноспорт в событийном туризме // Международный журнал исследований культуры.№1(26). 2017. С.175.

- Номикосов С.Н. Статистическое описание области Войска Донского. Новочеркасск, 1884. С.317.

- Попов Х.И.. История составления «Исторического и статистического описания земли Войска Ддонского»// Попов Х. И. История составления «Исторического и статистического описания земли войска донского» // Донской временник. Год 2004-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2005. Вып. 12. С. 155-159.

- Приказы по Войску Донскому за 1867 год. Новочеркасск, 1867. № 42.

- Рыблова М.А. Стать воином. Традиции социализации юношей и подготовка воинов в донской казачьей общине. Ростов-на-Дону, 2016.

- Сулин И. Краткое описание станиц области Войска Донского // Донские епархиальные ведомости, 1890.№20. С.792.

- Сухоруков В.Д. Общежитие донских казаков в XVII и XVIII столетиях // Русская старина, 1825.

- Ульянов И.С. Записки // Сборник областного Войска Донского Статистического комитета. Вып.3. Новочеркасск, 1902.С.75.

- Харузин М. Сведения о казацких общинах на Дону. Материалы для обычного права. М., 1885.