Традиционный национальный костюм айнов как феномен этнической культуры и как музейный экспонат

Автор: Осипова М.В.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Материальность: взгляд с позиций этнокультурной памяти

Статья в выпуске: 4 (70), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена традиционному национальному мужскому костюму айнов, его основным элементам и аксессуарам. На основе литературных и визуальных источников автор демонстрирует изменения в составе его элементов, происходившие на различных исторических этапах, а также характеризует его роль в жизни человека и сообщества. В статье подчеркивается важность айнского костюма в музейном пространстве не только как артефакта, но и как объекта научного исследования.

Айны, традиционный национальный костюм, халат руунпэ, музейный экспонат

Короткий адрес: https://sciup.org/170208803

IDR: 170208803 | УДК: 391.1 | DOI: 10.24866/1997-2857/2024-4/19-27

Текст научной статьи Традиционный национальный костюм айнов как феномен этнической культуры и как музейный экспонат

Предварительные замечания

Глобализационные процессы, взявшие начало в экономике, углубление международной интеграции приводят в сегодняшней ситуации к сужению сферы проявления этнических свойств культуры, когда налицо постепенный процесс унификации образа жизни современного человека, обезличивание быта. Этот процесс оказал свое влияние и на такую область материальной и духовной культуры, как одежда. А ведь одежда, по мнению С. Торнторе, это

«выражение или разграничение определения этнической принадлежности». Традиционно она закрепляла и транслировала социальный и духовный опыт определенного народа, обладавшего общей родословной, языком и обычаями [21, p. 122].

Несмотря на многочисленные работы этнографов, историков, культурологов и искусствоведов, традиционный праздничный мужской костюм айнов, коренного малочисленного народа тихоокеанских островов, и его эстетика до сих пор не по- лучили должного освещения в научной литературе. Тем более это утверждение справедливо в отношении проблемы его бытования как музейного экспоната. В этой связи изучение такого костюма с историко-этнографической точки зрения, как отражения истории айнского общества, характера народа, его индивидуальности и как элемента демонстрационной культуры в музейном пространстве, приобретает особую актуальность.

В современной научной литературе существует несколько терминов, применяемых для описания костюма различных этнических групп: «народный костюм», «национальный костюм», «традиционный костюм». В каждом из этих понятий заключен определенный смысл. Так, понятие «народный костюм» предполагает такую одежду, которая до сих пор используется в повседневной жизни. Но на современном этапе жизни общества вряд ли можно говорить о том, что люди одеваются в ту одежду, которая существовала в прошлом. Иной смысл вкладывается в понятие «национальный костюм», где подчеркиваются отличия костюма определенной этнической группы от одежды соседствующих с ней народов. «Традиционный костюм» – понятие, связанное с условиями бытования одежды в среде существования традиционного хозяйственного уклада, будь то труд земледельца, кочевника или рыбака-охотника-со-бирателя [13, с. 145]. В данной статье для обозначения костюма айнов используется определение «традиционный национальный», тем самым сделан акцент на том, что речь идет об одежде, использовавшейся на определенном этапе исторического развития данной этнической группы.

Костюм айнов в литературных и визуальных источниках

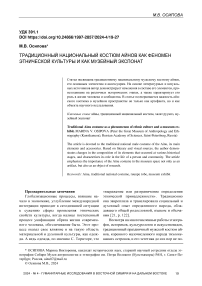

Традиционный национальный праздничный мужской костюм айнов – это совокупность элементов одежды и аксессуаров. На открытках, выполненных с фотографий конца XIX – начала ХХ вв., имеются поясные изображения мужчин, одетых в халат руунпэ, поверх которого – жилет чинпаори, тыльные стороны их ладоней закрывают наладонники тэкумпэ, на голове – ритуальная корона сапаунпэ или наголовная повязка чипануп, через плечо на перевязи эмушат закреплен меч эмуш (Рис. 1). Но этот костюм не всегда был таким. Айнский традиционный национальный костюм прошел длительный путь формирования, его элементы буквально собирались по частям во времени. Доказательством тому служат литературные и визуальные источники.

Рис. 1. Айн. Открытка

В период раннего Средневековья (эпоха Хэйан, VIII–XII вв.) появились записи о том, что люди, населявшие северные районы Японии, (эмиси1) носят звериные шкуры [7]. В позднее или раннее Новое время (XIV–XVII вв.) на свитках, датируемых 1305, 1323, 1324 гг., появились изображения людей, которых можно идентифицировать как айнов – на них одежда иного покроя в сравнении с японской. Это платья из ткани, поверх которых надеты накидки – меховые или из птичьих перьев [19, p. 218–219]. В трактате «Описание Ляодуна» (Ляо-дун чжи 遼東志 ) об одежде сахалинских айнов было сказано следующее: «на голове носят шкуру медведя, тело одевают в цветные материи» [3, с. 55].

В XVI–XVIII вв. в Европе появляются письма из Японии (сначала миссионеров-иезуитов, затем мореплавателей и путешественников), в которых уже говорится о существовании у айнов одежды из шелковых, хлопчатобумажных или льняных тканей наряду с той, которая шилась из меха животных и рыбьей кожи. Впервые был назван и тип одежды – кафтан или халат [4, с. 20, 40]. Это подтверждается записями из бортовых журналов мореплавателей М.Г. де Фриза, Ж.-Ф. де Лаперуза и У. Броутона. Например, старший штурман Корнелиус Янс Кун из команды де Фриза записал, что айны встречали моряков в конопляных и меховых платьях. Были на них и холщовые, в основном си него цвета, «японского» покроя халаты, прошитые цветными хлопчатобумажными нитками. У де Лаперуза читаем об одежде из рогожной и ватной синей нанки, похожей на китайскую, которая застегивалась на две пуговицы и подпоясывалась поясом. На головах людей были повязки из медвежьей шкуры, на ногах – сапоги из тюленьей кожи. Броутон ограничился фразой об одежде из коры деревьев [5, с. 39–59, 81, 123, 130]. Однако в этих записях не указаны особенности и отличия мужского и женского платья и ничего не сказано о церемониальной одежде.

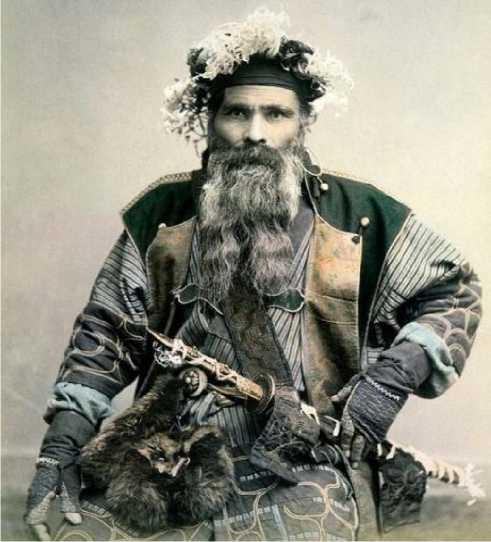

Первая иллюстрация, на которой можно было рассмотреть костюм айна, была помещена в составленной Тэрадзима Рёаном в 1712 г. энциклопедии «Вакан сансай дзуэ» (和漢三才図会). На рисунке был изображен мужчина, названный эдзо, одетый в халат китайского покроя, из-под которого выглядывал другой. Впервые на рисунке появляется такая деталь костюма, как наголенники. В описании сказано, что эти люди ходят «в распахнутых одеждах, не подвязывая их» [14, c. 54], хотя на изображении мужчина подпоясан. Достоверным считается помещенное в книге Араи Хакусэки «Описание Эдзо» (Эдзо cи 蝦夷志) изображение айнского старейшины в традиционном костюме (Рис. 2). На мужчине надет халат, поверх которого – перевязь с мечом. Изображения этих элементов костюма и аксессуаров даны на отдельных страницах [22]. Но в отличие от иллюстрации из книги Тэрадзима на ногах мужчины нет наголенников. В середине XVIII в. появился художник, положивший начало айнской теме в японской живописи. Это был Кодама Тэйрё, который в этот период времени жил на Хоккайдо. В его книге «Эдзо-э» (蝦夷絵) представлена галерея имевшейся тогда у айнов летней и зимней одежды, а также воинское обмундирование и оружие, китайские халаты. Самой известной и часто упоминаемой его работой является «Нарядное облачение айну», где изображен длиннобородый мужчина, одетый в парчовый халат, на голове которого – берестяная шляпа, за ним идет женщина в белом халате, возможно, изготовленном из крапивы. Но других уже известных аксессуаров, таких как меч или наголенники, на изображении нет. Предполагается, что вещи, в которые одеты люди на картине, были получены ими от сахалинских айнов через меновую торговлю [12]. На рисунках Мураками Симанодзё (Хата Авагимаро) уже можно видеть мужчину, на голове которого – наголовная повязка, по-види-мому, это сплетенная из стружек инау-кике риту- альная корона, на нем традиционный халат, возможно, сотканный из луба дерева, и меч на перевязи (Рис. 3).

Рис. 2. Изображение мужчины [22]

Рис. 3. Изображение айна из книги «Эдзо-сима кикан» («Необыкновенные виды острова Эдзо») Мураками Симанодзё

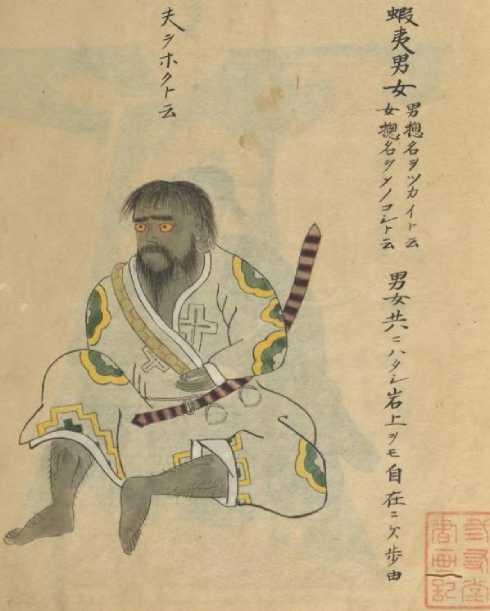

Самым известным описанием одежды айнов, сопровождаемым иллюстрацией, среди российских источников является статья об айнах Курильских островов из книги И.Г. Георги «Описание всех в Российском государстве обитающих народов…». Здесь же имеется изображение мужчины (Рис. 4). Автор, проанализировав имеющиеся на тот момент сведения об айнах, писал, что эти люди носят длинные «по китайскому вкусу» халаты «тунгусского» покроя [2, с. 86–88]. Однако изображенный на мужчине халат с предложенным Георги описанием не совпадает. Авторы портрета - граверы Х. Рот и Д. Шлеппер, по-видимому, именно так представляли себе айнскую одежду [8, с. 193].

Рис. 4. Курилец [2, табл. 75]

Наступивший XIX в., характеризовался повышенным вниманием европейцев и американцев к тихоокеанскому региону. Мореплаватели, миссионеры, торговцы, ученые и простые обыватели оставили многочисленные записи об одежде айнов. Но большая часть описаний повторяла то, что было зафиксировано веком ранее. Так, преподобный Дж. Бэчелор писал об одежде из луба дерева, однако отметил отличия в орнаментации халатов, обратив внимание на «мужской» и «женский» орнамент [15, р. 45–48]. А.С. Лэндор вслед за Бэче-лором повторил описание халата из луба дерева как основного элемента айнской одежды, но упо- мянул о наголенниках и наголовной повязке, а также о фартуке, который иногда носили мужчины [18, p. 245–248]. Р. Хичкок отметил разные сорта деревьев, из луба которых изготавливалась одежда [17, р. 463]. Генерал-майор Н.В. Буссе говорил о зимней и летней одежде сахалинских айнов, что женские и мужские халаты, изготовленные из крапивных нитей, отличались только длиной [1, с. 45, 65, 86.]. К сожалению, ни в одном литературном источнике того времени нет упоминаний о праздничном костюме айнов.

В это же время в японской живописи возникло отдельное направление айну-э, изображавшее сцены из жизни аборигенов Эдзо (Хоккайдо). Визуальные источники представили новый, до этого не изображавшийся на полотнах элемент праздничного костюма айнов. Помимо халата, меча на перевязи, наголовной повязки, в костюме появляется жилет чинпаори (от яп. дзимбаори). Считается, что этот жилет, сшитый из шелковой ткани, был заимствован айнами у японцев, в гардеробе которых имелся такой элемент одежды (жилет или накидка) без рукавов [10, с. 657]. Жилет чинпаори можно видеть на айнах с картины Хиросава Бёдзана «Омуся» из серии «Жизнь и обычаи айнов», датируемой не ранее 1862 г. С возникновением и развитием фотографии и появлением кино жизнь айнов стала достоянием широкой общественности. Первый, совсем короткий фильм «Айны Йезо» (Les Aïnous à Yéso, 1897), снятый французом К. Жире-лем, показал танцующих ритуальный танец тапкар мужчин, одетых в халат руунпэ, сшитый из ткани. На ногах у исполнителей были надеты наголенники, у некоторых имелись наладонники и такие аксессуары, как мечи, закрепленные в перевязях, надетых через плечо, на головах - сплетенные из священных стружек инау-кике ритуальные короны сапаунпэ. Продемонстрированный в фильме костюм уже включал практически все основные элементы одежды, зафиксированные позже на постановочных фотографиях, кроме жилета чинпаори.

Таким образом, ко второй половине XIX в. в состав традиционного национального праздничного костюма айнов вошли основные элементы и аксессуары, демонстрируемые сегодня в музейном пространстве.

Традиционный праздничный костюм айнов

Айны, населявшие Амуро-Сахалинский регион и о. Хоккайдо, делили территорию проживания с тунгусо-маньчжурскими народами, нивхами и японцами. Географическая близость, общность образа жизни, характера труда могли бы иметь следствием и определенную схожесть их национальных костюмов, однако айнский праздничный мужской костюм резко отличается от костюмов перечисленных народов. Он является важным фактором этноидентификации, этномаркирующим элементом культуры, сохранившим национальное своеобразие, которое отразилось в покрое халата и основных аксессуарах, хотя один элемент в его составе все же является заимствованным.

В традиционном национальном праздничном костюме айнов нашли отражение этнические ценности народа, особенности его исторического и культурного прошлого, верования. Основным элементом костюма является халат руунпэ, который украшает многоцветный и наиболее сложный по композиционному построению орнамент, где вышивка соседствует с аппликацией. В нем особо декорировались спина, нижняя часть полочек, орнаментировались воротник, обшлага рукавов для того, чтобы предотвратить проникновение злых духов в тело человека. На халат надевался шелковый жилет чинпаори. Щиколотки от ударов и кровотечений защищали вышитые наголенники, а тыльную сторону ладоней – вышитые наладонники, где вышивка также служила оберегом и указателем на принадлежность к определенному роду.

Здесь следует подчеркнуть, что если любая одежда в зависимости от региона называлась амип/чимип или ими, то сшитая из ткани церемониальная, декорированная вышивкой и аппликацией, имела другое название – чикаркарпэ/чикаракарапэ [23]. Хлопчатобумажная и шелковая ткани, которые поступали из Китая и Маньчжурии в Японию и к народам Нижнего Амура по т.н. «Северному шелковому пути», вплоть до начала ХХ в. в гардеробе айнов были редки по причине их высокой стоимости. Иметь в своем гардеробе сшитые из ткани халат и элементы костюма мог позволить себе не каждый, что подчеркивало статус человека.

К аксессуарам, сопровождающим костюм, можно отнести наголовную повязку чипануп, которая представляла собой сложенную в три или четыре слоя полоску черной ткани длиной около 2 м. Сегодня на головах мужчин во время обрядовых праздников чаще всего можно видеть ритуальную корону сапаунпэ, сплетенную из луба молодых деревьев или виноградной лозы. Впереди к короне крепилась фигурка тотемного животного: медведя, косатки, волка или совы, от которого род вел свое происхождение.

На коронах могли быть закреплены и высоко ценимые лоскутки красной ткани нойхоюпу. С появлением этого аксессуара в костюме айнов была связана легенда, согласно которой люди в стародавние времена не подвязывали волосы, и они падали в пищу и напитки. И тогда айны решили их подвязывать полосками инау («инао-ру»), причем мужчины должны были надевать короны из этих полосок, а женщины – подвязывать волосы куском ткани [16, p. 160].

Еще одним аксессуаром, надеваемым поверх чинпаори, была сотканная из луба дерева перевязь для меча эмушат, состоявшая из плечевой части, держателей меча со связующей лентой для его фиксации и шнурка для поддержания меча. Перевязь ткалась из волокон луба вяза, коричного дерева, крапивы и хлопчатобумажных нитей, а на Сахалине – с добавлением нитей животного происхождения, или могла быть сшита из хлопчатобумажной ткани. Она декорировалась орнаментом.

Неслучайным аксессуаром в праздничном костюме айнов был меч. О воинственности этого народа в Средние века ходили легенды. Меч айнов назывался эмуш2 или икоро («сокровище»), при этом длинный меч именовался таннэпикоро, а короткий – такунэпикоро. Этот аксессуар указывал на принадлежность мужчины к особой социальной группе утар. Члены этой группы, возглавляемой семействами вождей, считались военной элитой [6, с. 51, 55]. Меч являлся показателем высокого статуса мужчины. Этот человек пользовался всеобщим уважением, к его мнению прислушивались, он мог проводить значимые обряды. Но уже в эпоху Эдо японцы запретили айнам иметь боевые мечи, предложив взамен обычные яян эмуспо. Они использовались в качестве украшения в доме и носились старейшинами на праздниках. Меч мог передаваться в качестве компенсации в спорных ситуациях. Он наследовался старшим сыном в случае смерти отца [11, с. 54, 59; 24, р. 21].

Все элементы и аксессуары айнского традиционного праздничного костюма указывали на принадлежность человека к определенному роду, на его сословную принадлежность. Костюм служил оберегом своему хозяину, защищая его. Он аккумулировал исторический и духовный опыт народа.

Традиционный праздничный костюм айнов в музейном пространстве

У айнского костюма непростая судьба. Он не сразу стал предметом собирательства коллекционеров и тем более – музейным экспонатом. Этому предшествовали определенные исторические события. В середине XIX в. началось активное освоение японцами территорий проживания айнов. В 1871 г. вышел запрет на проведение айнами обрядов, на использование айнского языка, на татуировку и т.д. Либералы и миссионеры, обеспокоенные судьбой народа, добивались принятия закона о защите прав айнов. И такой закон, получивший название «The Protection Act», был принят 1 марта 1899 г. Но защитой он не являлся. Наоборот, в нем закреплялись такие дискриминационные меры, как искоренение айнского языка, обычаев и культурных особенностей и постепенное превращение айнов в «типичных имперских подданных» [20, р. 70–113]. Этот закон имел тяжелые последствия для айнской культуры. Традиционный национальный мужской костюм айнов, существовавший в лоне обряда, ушел из обихода и был заменен повседневной японской одеждой. Но, когда в 1950-е гг. политическая активность айнского населения возросла, с особой остротой встал вопрос возрождения и сохранения собственной культуры и проблема самоидентификации народа.

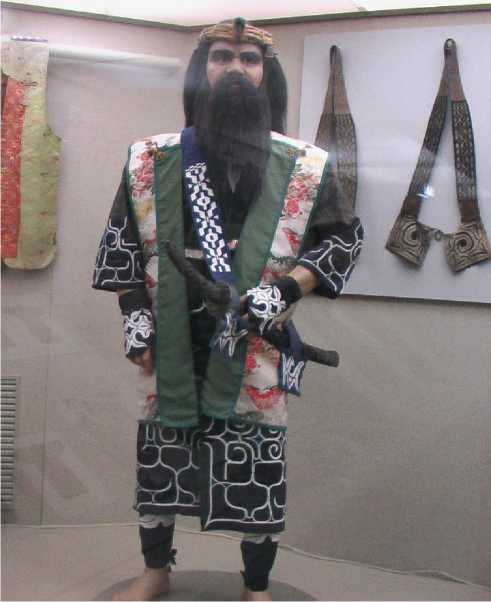

Музеи и музейные комплексы пришли на помощь айнским активистам и неравнодушным к судьбе народа людям. Начался активный процесс собирательства айнских артефактов, и тогда посетители смогли увидеть в качестве экспонатов одежду айнов, которая обрела второе дыхание (Рис. 5.). Включение в экспозицию манекенов, одетых в традиционный айнский костюм, дало посетителям возможность узнать об этом предмете материальной и духовной культуры айнов, об их декоративно-прикладном и воинском искусстве, сформировать представление об истории народа, его обычаях и проводимых обрядах. Выставленный в музейной экспозиции айнский костюм позволил увидеть детали каждого элемента, уловить их взаимосвязь (Рис. 6). Помимо этого, традиционный айнский праздничный костюм вышел на музейные сценические площадки, где певцы и танцоры выступают в нем (Рис. 7).

Сегодня традиционный национальный праздничный костюм как музейный экспонат является объектом научного исследования и дает ученым возможность более глубокого изучения его истории бытования, технологии производства тех или иных его элементов и аксессуаров. В этой связи достаточно вспомнить работы последних лет

А.М. Соколова, Сасаки Тосикадзу, Китахара Дзи-рота, Осака Таку и др., основанные на изучении костюма как единого комплекса, а также его отдельных составляющих. Кроме того, традиционный национальный праздничный костюм айнов выступает в качестве объекта междисциплинарных исследований, связанных с фольклористикой, культурологией, социологией, дизайном и т.д. Однако научная работа с подобными экспонатами затруднена из-за их хрупкости, а порой и быстрого разрушения из-за несоблюдения условий хранения. Поэтому Комитет музеев и коллекций костюма Международного совета музеев рекомендовал музеям чаще использовать фотодокументы во время экспонирования одежды или ее изучения [9]. Сейчас распространение получил метод репликации, т.е. создание мастерами декоративно-прикладного искусства точных копий предметов из материалов, близких по составу историческим. Об этом автору статьи рассказали Каидзава Тору и Огава Санаэ, изготавливающие реплики айнских артефактов не только для японских, но и для мировых музеев (Полевые материалы автора. 2014 г.). Сохранение и демонстрация в музее традиционного национального костюма – предмета, ушедшего из повседневного использования – вносят вклад в воссоздание картины мира народа, его мировоззрения.

Рис. 5. Айн в традиционном праздничном костюме. Музей айнской культуры, пос. Сираой. 2005 г.

Фото М.В. Осиповой

Рис. 6. Моление возле нусы. Музей айнской культуры, пос. Сираой. 2005 г. Фото М.В. Осиповой

Рис. 7. На сцене Музея айнской культуры. 2014 г. Фото М.В. Осиповой

Заключение

В настоящее время традиционный мужской айнский костюм, являясь предметом материальной и духовной культуры народа, рассматривается и как культурное явление определенной исторической эпохи и этномаркирующий элемент, отражающий социальные, национальные и эстетические особенности народа, и как предмет, способствующий формированию этнической идентичности, и как музейный артефакт. Он является надежным источником информации, произведением декоративно-прикладного искусства и уникальным социокультурным объектом, который формировался в течение длительного времени, выступая «индикатором» национальной принадлежности и духовного наследия прошлого.

Список литературы Традиционный национальный костюм айнов как феномен этнической культуры и как музейный экспонат

- Буссе Н.В. Остров Сахалин и экспедиция 1853–1854 гг. Дневник 25 августа 1853 г. – 19 мая 1854 г. Южно-Сахалинск: Южно-Сахалинское кн. изд-во, 2007.

- Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч. 3. Семоядские, манджурские и восточные сибирские народы. СПб., 1777.

- Головачев В.Ц., Ивлиев А.Л., Певнов А.М., Рыкин П.О. Тырские стелы XV в. Перевод, комментарии, исследование китайских, монгольского и чжурчжэньского текстов. СПб.: Наука, 2011.

- Грааф Т., Наарден Б. Описание нивхов и айнов и территорий их проживания в XVII веке по книге Н. Витсена «Северная и Восточная Тартария» // Краеведческий бюллетень. 2005. № 4. С. 3–62.

- Западноевропейские мореплаватели у берегов Сахалина и Курильских островов (XVII–XVIII вв.). Южно-Сахалинск: Лукоморье, 2010.

- Лим С.Ч. История сопротивления айнского народа и государственная политика Японии (XV – начало ХХ вв.). Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2013.

- Нихон сёки. Анналы Японии. Т. I. Свиток VII. URL: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/VIII/720-740/Nihon_seki_I/ frametext7.htm

- Осипова М.В. Визуальный образ айнов в живописных работах и гравюрах XVI – начала XIX в.: историко-этнографический источник или художественный вымысел? // Этнографическое обозрение. 2023. № 3. С. 187–205.

- Рекомендации Комитета музеев и коллекций костюма Международного совета музеев по хранению костюма. URL: https://costume.mini.icom.museum/wpcontent/uploads/sites/10/2018/12/guidelines_russian.pdf

- Соколов А.М. Айны: от истоков до современности. Материалы к истории становления айнского этноса. СПб.: МАЭ РАН, 2014.

- Соколов А.М. Пламенеющие клинки айнов. СПб.: МАЭ РАН, 2022.

- Хаяси Сётаро. Декоративно-прикладное искусство племени айну // Айну когэй – Сахарин айну сэйкацу бунка. Саппоро: Айну бунка синко кэнкю суисин кико, 1998. С. 14–15.

- Хокон С.Э., Сиюхова А.М. Этнокостюм как концепт культуросоциологического знания // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2014. № 1. С. 144–149.

- Щепкин В.В. Айны глазами японцев: неизвестная коллекция А.В. Григорьева. СПб.: Арка, 2022.

- Batchelor, J., 1892. The Ainu of Japan: the religion, superstitions, and general history of the hairy aborigines of Japan. London: Religious Tract Society.

- Batchelor, J., 1901. The Ainu and their folklore. London: Religious Tract Society.

- Hitchcock, R. The Ainos of Yezo, Japan. In: Annual report of the Board of regents of the Smithsonian Institution for the year ending June 30, 1890. Washington: Government Printing Office, 1891, pp. 429–502.

- Landor, A.H., 1893. Alone with the hairy Ainu, Or 3,800 miles on a pack saddle in Yezo and a cruise to the Kurile Islands. London: John Murray.

- Sasaki, T., 1993. On Ainu-e: pictorial descriptions of Ainu life and customs. In: Kreiner, J. ed., 1993. European studies on Ainu language and culture. München: Iudicium Verlag, pp. 217–227.

- Siddle, R.M., 1996. Race, resistance, and the Ainu of Japan. New York: Routledge.

- Torntore, S.J., 2004. Fashion, tradition, and cultural authentication: change in Hmong American ethnic textiles and aesthetics at Hmong New Year. Textile Society of America Symposium Proceedings, no. 441, pp. 118–123.

- Араи Хакусэки. Эдзо си (Описание Эдзо). URL: https://digital.library.wisc.edu/1711.dl/3yq7hoqb5zjft9c

- Китахара Дзирота. «Синри цуресипа» (Сосэн но кураси). 15. Айну но ифуку бунка («Жизнь предков». 15. Культура одежды айнов). URL: https://ainugo.nam.go.jp/siror/monthly/201 606.html

- Огихара Cинко. Айну бунка ни океру токэн ни кансуру обоэгаки (Мечи в культуре айнов) // Тиба дайгаку юрася гэнго бунка ронсю. 2007. № 10. С. 21–24.

- Эмори Сусуму. Айну миндзоку но рэкиси (История айнов). Токио: Софукан, 2007.