Традиционный праздник каллиграфии в павильоне орхидей и судьбы современных китайских интеллектуалов

Автор: Войтишек Елена Эдмундовна, Борджигид Алтан, Карпова Татьяна Константиновна, Измайлова Мария Вячеславовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 10 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья продолжает серию публикаций, связанных с игровой культурой стран Восточной Азии. Речь идет о старинных интеллектуальных развлечениях в Китае, основу которых составляли литературные игры, сопровождающиеся ритуальным употреблением вина. По результатам этнографической экспедиции в апреле 2011 г. в Ланьтин (г. Шаосин, пров. Чжэцзян, КНР) описан один из древнейших ритуалов «пир у изогнутой воды», где участники соревнуются в написании литературных экспромтов, пока чарка со священным вином плывет по извилистому ручью. Возрождение старинного ритуала является свидетельством консолидации усилий китайского общества по укреплению национальных духовных ценностей и созданию положительного образа современ-ного интеллектуала – «человека культуры». Анализ особенностей данного процесса позволит выйти на новый уровень осмысления взаимосвязи традиций и инноваций в современном мире.

Игровая культура, восточная азия, "человек культуры" вэньжэнь, "пир у изогнутой воды", "павильон орхидей", ван сичжи

Короткий адрес: https://sciup.org/14737660

IDR: 14737660 | УДК: 94

Текст научной статьи Традиционный праздник каллиграфии в павильоне орхидей и судьбы современных китайских интеллектуалов

Благодаря деятельности сообщества интеллектуалов 文人 вэньжэнь (букв. «человек культуры») за многие сотни лет в Китае (а затем и в сопредельных странах региона) было выработано большое количество видов элитарного досуга, где важную роль в создании творческой атмосферы играло ритуальное употребление таких напитков, как чай и, главным образом, вино (из разных видов проса, риса, плодов, фруктов и винограда). Во время таких встреч остроумно обыгрывались знаменитые литературные шедевры, цитаты из древних канонов и историко-философских памятников, наименования песенных мотивов из классической поэзии, сюжеты знаменитых драм, изречения из официального календаря и пр.

Созданные игровые практики в этих областях с глубокой древности являлись необходимым условием социализации образованных людей на Дальнем Востоке. Стержнем понятия «образованный человек» являлось знание классических текстов, умение сочинять стихи и владеть кистью. В основе взглядов «человека культуры» лежало особое видение мира через призму ценностных стандартов возвышенного и вульгарного, внимание к красотам природы и поиску изысканности в каждом фрагменте бытия (о «человеке культуры» см.: [Войтишек, 2011а; 2011б; 2011в; 2012; Войтишек, Борджигид, 2012; Войтишек и др., 2010; Войти-шек, Шмакова, 2012]).

Важным этапом развития культуры интеллектуального досуга в самом Китае – а впоследствии в Корее и Японии – стало формирование специфического вида развлечений в виде турниров по стихосложению во время сезонных церемоний любования цветущими или увядающими растениями с обязательным угощением вином. Если в Японии до настоящего времени сохранилось около десятка мест, где при старинных храмах, до сих пор являющихся

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 10: Востоковедение © E. Э. Войтишек, А. Борджигид, Т. К. Карпова, М. В. Измайлова, 2012

центрами традиционной культуры, и сейчас проводятся такие литературные состязания, то в Корее эта традиция к концу XX в. оказалась практически утраченной.

Что касается Китая, то там с древности в среде аристократов и «людей культуры» в первых числах 3-го месяца по лунному календарю возле воды на природе, в парках и садах проводились особые очищающие церемонии, связанные с поминовением предков. По мнению известного российского специалиста по литературе и культуре Китая М. Е. Кравцовой, такие действа имели древние религиозно-ритуальные истоки и проводились в качестве государственного празднества полусветского-полуобрядового характера на всем протяжении периода Шести династий (220–589). Эти факты зафиксированы в официальных историографических сочинениях как ритуалы ли и фигурируют там под стандартным названием «Празднества 3-го дня 3-го месяца» ( Н^Н0 ^ сань юэ сань жи хуэй ) [Кравцова, 20046. С. 182-183; Духовная культура…, 2008. С. 239–240]. Одновременно с этим в китайской культуре обозначилась и сугубо светская традиция этого празднества, со временем трансформировавшаяся в изысканные развлечения «у изогнутой воды» ЙЖЖ^ цюйшуй люшан (букв. «плывущая по изогнутой воде чарка»), для которых создавались роскошные сады с прудами и извилистыми каналами, где и происходили поэтические встречи, сопровождавшиеся обильными винными возлияниями.

Особое место в церемонии проведения «Празднества 3-го дня» занимали «крылатые чарки» 羽觞 юйшан , история которых восходит к древним пиршественным сосудам 杯 бэй . Появившись в эпоху Чжаньго (403–221 до н. э.), чарки бэй окончательно утвердились в V в. до н. э. в главной форме «чарок с ушками» Xff эр бэй . Такие чарки представляли собой небольшие чашеподобные сосуды с овальным корпусом, плоским дном и двумя плоскими ручками по бокам, прикрепленными к устью тулова. Эта форма сразу же стала переводиться в другие художественные материалы – дерево (с лаковым покрытием), нефрит, кость, и уже в таком исполнении прочно и надолго вошла в набор китайской пиршественной утвари [Кравцова, 2004а. С. 172–173]. Происхождение чашек с ушками, по-видимому, связано с ритуальными обычаями, поскольку при испитии вина сосуд держали двумя руками. Со временем эта традиция была утрачена – в отличие от старинных ритуалов, участвующие в современном застолье, как правило, держат чарку с вином одной рукой.

Упоминания о чарках юйшан в связи с ритуальным винопитием встречаются в книгах конфуцианского канона («Ли-цзи», IV–I вв. до н. э.), в древнейших поэтических произведениях (в том числе из свода «Чуские строфы»), а также в творениях поэтов разных эпох: Чжан Хэна (78–139, эпоха Восточная Хань), Цао Чжи (192–232, период Троецарствие), Ли Бо (701– 762, эпоха Тан), Оуян Сю (1007-1072, эпоха Северная Сун) и др. Популярность чарок юйшан подтверждают и археологические находки: повсеместно встречаются упоминания о сосудах из различных материалов, включая керамику (керамические чарки находят, главным образом, в погребальном инвентаре) 1. В некоторых погребениях обнаружены чарки для вина с орнаментом в виде птиц, что может свидетельствовать о ритуальных представлениях о «крылатых чарках» [Войтишек, 2011б. С. 121].

Возникновение светского варианта встреч «у изогнутой воды» традиционно связывают с именем знаменитого каллиграфа южнокитайской династии Восточная Цзинь (317–429) Ван Сичжи (321–379). В 3-й день 3-го месяца 9-го года под девизом правления Юн-хэ (353 г.) он организовал «Празднество 3-го дня» в своем имении – местечке Ланьтин близ г. Шаосин. Этот факт считается первым упоминанием о подобного рода развлечениях 2.

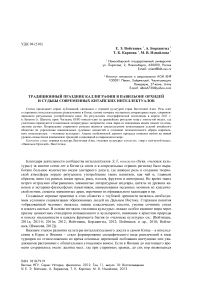

Рис. 1. Копия свитка с текстом «Предисловия» каллиграфа и поэта Ван Сичжи к поэтической антологии «Павильон Орхидей», IV в.

(из коллекции Е. Э. Войтишек)

В празднестве приняли участие 42 человека – родственники и близкие друзья Ван Сичжи. Во время проведения церемонии они исполняли стихотворные экспромты, из которых затем была составлена антология «Павильон Орхидей» ( 兰亭集 «Ланьтин цзи»). По легенде, 11 участников празднества (включая самого Ван Сичжи, известных поэтов Се Аня, Се Ваня, Сюй Фэнчжи и др.) сложили по два стихотворения, 15 литераторов (Си Тань, Ван Фэнчжи, Хуа Мао и др.) сложили по одному стихотворению, остальные 16 человек не смогли придумать ни одного экспромта, несмотря на выпитые три чарки вина. Таким образом, в антологию вошло 37 стихотворений.

Ван Сичжи принадлежит и каллиграфически исполненное «Предисловие» к сборнику стихов, сочиненных во время грандиозного пира «людей культуры». Оно вошло в историю культуры Китая под названием «Предисловие к стихам, [сочиненным] в Павильоне Орхидей [во время празднества] 3-го дня 3-го месяца» ( 三月三日蘭亭 詩 序 Сань юэ сань жи ланьтин ши сюй ).

Антология «Павильон Орхидей» считается уникальным поэтическим памятником эпохи Шести династий, демонстрирующим творческие достижения литераторов в пейзажной поэзии, а «Предисловие» к антологии признано одним из важнейших литературнотеоретических сочинений того времени. Выполненное автором в великолепной каллиграфической манере, оно стало образцом стиля 行書 синшу и много веков служило своеобразными прописями при обучении иероглифике. Самого же Ван Сичжи стали называть 書生 шушэн – «святой каллиграфии» (рис. 1).

Однако не только каллиграфический стиль сочинения, но и содержание его стало предметом восхищения современников и потомков. Ван Сичжи рассуждает в нем «о духовной связи времен, которая таинственным образом перекрывает конечность отдельной человеческой жизни» [Белозерова, 2007. С. 197]. Как писал акад. В. М. Алексеев, «критики усердно хвалили высоту и ширь его литературного чувства, легкость и свободу его литературных достижений, не находя слов для всяких дальнейших похвал и славословий». Как особое достоинство автора была отмечена его дружеская полемика с «собратьями по литературному пиру, упивающимися меланхолическими, отвлеченными положениями о быстротечной эфемерности человеческой жизни». По мнению В. М. Алексеева, «это произведение пережило 16 веков, оставаясь неувядаемым и исключительным по влиянию и на молодежь, и на стариков» [Шедевры…, 2006. С. 233–234].

гнутой воды» проходила в час быка- чоу (т. е. с часу до трех ночи). Здесь ближе к верному толкованию подошел акад. В. М. Алексеев. Согласно его переводу, действо происходило «в 9-й год девиза “Вечного согласия”, который в гуй и чоу числил календарь». Что касается выражения 暮春之初 мучунь чжи чу , то, наоборот, перевод В. М. Алексеева «в начале вечереющей весны» представляется здесь весьма не ясным, хотя и поэтичным [Шедевры…, 2006. С. 233]. Данное выражение следует понимать как прямое указание на древнее сакральное действо 三月上巳 сань юэ шансы 1-й декады 3-го весеннего месяца по лунному календарю, которое позднее стало проводиться как раз в 3-й день 3-го месяца и было связано с поминовением предков и очистительными ритуалами [Большой китайско-японский словарь, 1987].

Приведем фрагмент из «Предисловия к антологии “Павильон Орхидей”»:

«В 9-й год девиза “Вечного согласия”… в начале вечереющей весны, мы собрались там, на горах Гуйцзи, на склоне северном, где Орхидеева беседка. Зачем? То дело древнее, изгнание нечистых…

И вот все самые достойные пришли, и стар и млад собрались все. А местность здесь: высокие горы, крутые холмы; роскошные рощи и длинный бамбук. А что еще? Чистые струи, бегущий поток, как пояс, обняли и слева, и справа…

И я провел поток, чтоб совершить обряд плывущих чарок по извивам струй. Я рассадил всех нас по этому теченью, и хоть у нас сейчас нет роскоши свирелей, струн и флейт, но: чарка – раз, и два – напев… И этого достаточно для нас, чтоб выход дать просторный в область слова всем чувствам, тайно скрытым в глубине…» (пер. В. М. Алексеева) 3.

Став со времени своего появления предметом всеобщего восхищения и вызвав волну подражаний, это произведение на протяжении полутора тысячелетий считается в Китае непревзойденным шедевром каллиграфического и литературного творчества.

Оригинал «Предисловия», как и все остальные шедевры каллиграфа, не сохранился. Известно, что на протяжении нескольких столетий он хранился в монастыре Юньмэнь-сы (основан в 407 г. недалеко от г. Шаосин), крупнейшем хранилище разнообразных документов и артефактов. Многие императоры предлагали выкупить свиток за золото, но монахи были непреклонны.

В настоящее время существует несколько загадочных версий судьбы шедевра Ван Сичжи. Среди них наиболее распространенная и интригующая версия повествует о том, что знаменитое «Предисловие» находится среди прочих сокровищ в усыпальнице великого императора эпохи Тан – Ли Шиминя (599–649, Тай-цзун, годы правления 626–649). Рассказывают, что он не нашел в себе силы расстаться с оригиналом шедевра Ван Сичжи, выкраденным его посыльным у даосского монаха Бяньцая, и завещал похоронить его вместе с собой. Впоследствии, в Эпоху пяти династий и десяти царств (907–960) наместник округа Яочжоу по имени Вэнь Тао велел вскрыть захоронение, осмотреть и переписать находящиеся внутри вещи – «Предисловия» среди них не оказалось. По сведениям китайских источников, следы оригинала со временем так и затерялись [Ши Чживэй, 2008. С. 2–17].

К сегодняшнему дню осталось множество копий знаменитого «Предисловия», выполненных разными каллиграфами последующих эпох. Только по ним можно судить об уровне мастерства знаменитого каллиграфа древности, который в своем творчестве объединил многие эстетические и художественные принципы «человека культуры», включая ритуальное угощение вином.

Один из ведущих отечественных специалистов в области искусства Китая В. Г. Белозерова приводит сведения о специфических психотехниках, применяемых китайскими художниками и каллиграфами. Так, известно, что Ван Сичжи под руководством семейных даосских наставников для «укрепления ци » практиковал особые дыхательные упражнения и весьма преуспел в этом (в отличие от своего младшего сына Ван Сянчжи, не сумевшего в состоянии «винного транса» написать на той церемонии ничего кроме первых двух иероглифов своего имени, и потерявшего сознание). Исследовательница полагает, что текст «Предисловия» был написан как раз «в состоянии озарения, усиленного сильнейшим творческим резонансом, возникшим между участниками мистерии “плывущих чарок”», и приводит выражение, встречающееся в старинных каллиграфических трактатах: китайские авторы объясняют это состояние «помощью от духов» ( 神助 шэньчжу ) [Белозерова, 2007. С. 197–198].

Известно, что позднее Ван Сичжи сотни раз пытался переписать текст «Предисловия», поскольку тот получился с помарками и зачеркиваниями, но великому каллиграфу так и не удалось приблизиться к тому состоянию высокой «духовной интенсивности», которая позволила ему во время церемонии создать подлинный шедевр.

В. Г. Белозерова совершенно справедливо не принимает трактовку «Празднества 3-го дня 3-го месяца», которое устроил Ван Сичжи в 353 г., как обычной «пьяной пирушки», отмечая, что «психотехника, в основе которой лежит умение управлять энергией-ци, несовместима с опьянением». Видимо, «винный транс» применительно к каллиграфии можно понимать как «условное обозначение паранормального режима работы психики в кульминационные моменты творческого акта». Обычный пьяный человек не в силах создать шедевр общенационального масштаба [Там же. С. 196].

Длительная традиция и особая роль высокой словесности и стихосложения во время ритуальных действ сохранялась в Китае и в Средние века. Подобные литературные развлечения вплоть до начала XX в. имели весьма широкое распространение, являясь составной частью традиционной культуры и отражением целого пласта литературного наследия Китая. В современном Китае, пережившем в XX столетии немало драматических событий, связанных с отрицанием достижений культуры прошлого, традиции развлечений, основанных на ритуальном винопитии, стремительно исчезают. Можно лишь отметить, что определенной популярностью в настоящее время в Китае продолжают пользоваться карты и кубики «винного приказа», где упоминаются цитаты из поэтических шедевров богатого литературного наследия Китая, предлагается ряд шутливых заданий для участников застолий. Что касается праздничных действ, то церемонии с ритуальным винопитием к настоящему времени потеряли статус сакральных действ и проводятся сейчас довольно редко. Пожалуй, единственным примером такой традиции можно считать как раз пышные праздники в местечке Ланьтин, одном из самых известных туристических мест в Китае.

Архитектурно-природный комплекс Ланьтин («Павильон Орхидей») расположен в 13 км на юго-запад от г. Шаосин (пров. Чжэцзян), у подножия горы Ланьчжу (Горы Орхидей). По преданию, он был основан Гоу Цзянем (520–465 гг. до н. э.), правителем царства Юэ, еще в конце эпохи Чуньцю, в V в. до н. э. Большинство архитектурных сооружений комплекса Ланьтин связаны с жизнью и творчеством Ван Сичжи, последние годы которого протекали в пров. Чжэцзян. Так, Гусиный пруд, возле которого установлена каменная стела с двумя иероглифами, напоминает легенду о том, что надпись выполнена Ван Сичжи и его сыном Ван Сяньчжи (344–386), впоследствии ставшим тоже известным каллиграфом. По преданию, Ван Сичжи задумал написать на каменной плите название 鵞池 «Гусиный пруд». Закончив писать иероглиф «гусь», каллиграф ненадолго отлучился. Воспользовавшись этим, его маленький сын решил завершить надпись самостоятельно. Даже невооруженным глазом заметно, что иероглиф 鵞 «гусь» написан тоньше и изящнее, чем иероглиф 池 «пруд». Эта каменная плита впоследствии получила название «стела отца и сына» 4.

В центральной части парка находится Павильон Ланьтин с каменной стелой, на которой сохранились два иероглифа, составляющие название павильона ( 蘭亭 ). По преданию, они принадлежат кисти императора Канси (годы правления 1662–1723). Миллионы рук, касавшихся этой надписи, гладко отшлифовали ее, отчего плиту стали называть «стелой императора и народа». Массивная плита вставлена в изящное обрамление с высеченными на камне растительными мотивами и узорами в виде мифологических животных. Ввиду того, что во времена «культурной революции» стела была безжалостно разбита на три куска, некоторые части безупречно исполненных каллиграфических шедевров безнадежно испорчены (у иероглифа 蘭 «орхидея» недостает части нижней черты, у иероглифа 亭 «павильон» отсутствует верхний фрагмент). Но это не мешает ценителям древностей по-прежнему восторгаться стелой.

Недалеко от нее возведено еще одно из важнейших сооружений парка – Императорский павильон ( 御碑 亭 ), построенный в 1695 г., в годы правления императора Канси (восстановлен в 1983 г.). Павильон с двухъярусной крышей имеет в высоту 12,5 м, под которой

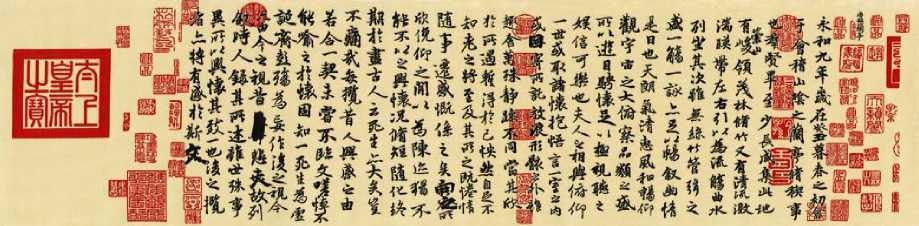

Рис. 2. Стела Императорского павильона с текстом «Предисловия» Ван Сичжи к поэтической антологии «Павильон Орхидей»

Рис. 3. Любители каллиграфии упражняются в написании иероглифов на каменных постаментах

помещается каменная стела размером 6,86 × 2,64 м и весом 18 т, установленная на массивном основании, как у буддийских статуй. На фронтальной стороне выгравирован текст «Предисловия» Ван Сичжи к антологии «Павильон Орхидей», сделанный с оригинала почерка императора Канси. На обратной стороне высечена стихотворная импровизация 4-го правителя династии Цин, императора Цяньлуна (1711–1799), написанная в 1751 г. под впечатлением его путешествия в Ланьтин. Эта уникальная стела, объединяющая собой обоих императоров и творение Ван Сичжи, получила название «Стела деда и внука» (рис. 2).

Рядом с Императорским павильоном расположена уютная сосновая роща, внутри которой располагаются 18 каменных постаментов с 18-ю чанами воды, стоящими возле них, и с кистями для занятий каллиграфией. Все каменные постаменты сгруппированы так, чтобы стоящие за ними любители каллиграфии могли видеть центральную стелу с иероглифом 太 («великий», «высочайший») (рис. 3). Эта стела пользуется особым почтением у посетителей, поскольку с ней связана история трогательных взаимоотношений в семье Ван Сичжи.

По преданию, его младший сын Ван Сянь-чжи с детских лет подражал манере отца в искусстве каллиграфии и весьма преуспел в своих занятиях. Однажды, стремясь заслужить похвалу отца, он показал ему несколько своих иероглифов. Посмотрев внимательно, Ван Сичжи выбрал иероглиф 大 («большой», «великий») и молча дорисовал точку в нижней части иероглифа – так, что получился знак 太 . Сяньчжи принес свое творение матери, тоже весьма сведущей в тонкостях каллиграфии. Та сказала: «Мой сын написал так много иероглифов, но только точка в иероглифе 太 написана действительно красиво». Услышав такие слова, Сяньчжи очень смутился, стал усердно заниматься, исписал 18 чанов воды и впоследствии прославился как мастер каллиграфии [Чжан Цзи, 2001. С. 21]. По традиции на каменных постаментах перед этой стелой ученики до сих пор упражняются в написании иероглифа 太 .

На территории комплекса Ланьтин есть еще живописные уголки, связанные с жизнью каллиграфа Ван Сичжи и остроумно обыгранные дизайнерами парка. Например, Мост Письмен на веерах (题扇桥Тишаньцяо), Пе- реулок Укрытия от старухи (躲婆弄 Допонун), Переулок полета кисти (笔飞弄 Бифэйнун) и др. По преданию, возле одного моста торговала веерами некая старуха, но никто их не покупал. Как-то раз она попросила купить веер случайно проходившего по мосту Ван Сичжи, жалуясь, что у нее нет денег даже на пропитание. Каллиграф решил помочь бедной женщине, взял в магазине у моста кисти, тушь и написал на веерах иероглифы. Веера стали раскупать нарасхват. С той поры старуха часто поджидала у моста Ван Сичжи в надежде еще раз попросить написать его иероглифы на веерах. Великий каллиграф был вынужден прятаться от нее в маленький переулок к западу от моста [Чжан Цзи, 2001. С. 27]. Так эта легенда нашла свое отражение в творческих задумках авторов садово-паркового комплекса Ланьтин.

Центральное сооружение садово-паркового комплекса Ланьтин – Храм Юцзюнь, построенный при династии Цин и названный так в честь Ван Сичжи, получившего титул 右军 юцзюнь («генерал, командующий правым флангом армии») и оттого имеющего право называться «генерал Ван» ( 王右军 Ван Юцзюнь). В беседке в центральной части Храма висит портрет Ван Сичжи, а в галерее главного зала выставлены образцы текста «Предисловия к антологии “Павильон Орхидей”», написанные знаменитыми каллиграфами династий Тан, Сун, Юань, Мин, Цин. Все официальные церемонии по случаю чествования великого каллиграфа и его последователей проводятся именно здесь.

Возле Храма расположен Пруд Туши ( 墨池 Мочи), у которого Ван Сичжи упражнялся в каллиграфии. По легенде, каллиграф так часто промывал в пруду свои кисти, что вода в нем стала черной. К Храму примыкает Павильон Скользящих по изогнутой воде винных чарок ( 曲水流觞处 Цюйшуй люшан чу), где собираются поэты и каллиграфы, пьют вино и сочиняют стихотворные экспромты. У Павильона установлена ширма ( 曲水流觞处图共 42 人 Цюйшуй люшан чу ту гун сышиэр жэнь), где у изогнутого ручья изображены Ван Сичжи и его друзья.

Именно здесь с 1984 г. ежегодно в начале апреля проводятся фестивали искусства и культуры, устраиваемые в честь знаменитого каллиграфа Ван Сичжи. Не только представители китайского сообщества интеллектуалов вэньжэнь , каллиграфы и литераторы со всех концов Японии, Кореи, но и зарубежные гости со всего мира приезжают в г. Шаосин, чтобы принять участие в официальных торжествах и в самóй традиционной церемонии пира «у изогнутой воды» цюйшуй люшан.

По традиции, идущей со времен династии Восточная Цзинь, когда Ван Сичжи собрал компанию друзей из 41 человека, в церемонии принимают участие 42 человека (все – муж-чины). В длинных цветных халатах они рассаживаются вдоль изогнутого ручья с проточной водой и настраиваются на поэтический лад. Созданию творческой атмосферы способствует танец «небесных фей», который в соседней бамбуковой роще непосредственно перед началом церемонии исполняет группа девушек под аккомпанемент небольшого ансамбля народной музыки.

Главным элементом пиршества становится угощение целебным шаосинским вином, традиции приготовления которого уходят в глубокую древность. Многочисленные помощницы, облаченные в национальные одежды, разливают вино по чаркам и опускают их на воду. Участники церемонии располагаются на круглых и плоских соломенных подстилках с номерами, соответствующими определенному месту на камнях вдоль ручья. Поэты, для которых девушки специальными баграми вылавливают потом из ручья скользящие по воде чарки, угощаясь знаменитым вином, сочиняют поэтические экспромты и затем их каллиграфически записывают в специальных блокнотах. Спустя некоторое время они по очереди зачитывают свои сочинения. Около каждого из них стоит подготовленный организаторами стандартный поднос с утварью и нехитрой снедью: чарка и кувшин, символизирующие источник творческого вдохновения, сухое печенье, салфетки, набор для каллиграфии – кисть, блокнот с рисовой бумагой, тушь. Вся церемония длится немногим более часа. В это время многочисленные гости, затаив дыхание, следят за таинством рождения литературных и каллиграфических экспромтов и наслаждаются чувством приобщения к давней традиции (рис. 4, 5).

Рис. 4 . Церемония 曲水流觞 «Пир у изогнутой воды» в Павильоне Орхидей (Ланьтин, г. Шаосин, пров. Чжэцзян), 2011 г.

По окончании празднеств организаторы тщательно отбирают лучшие произведения мастеров и устраивают выставки свитков, на которых представлены сочинения, записанные разными каллиграфическими стилями. В духе времени нередки и выставки-продажи, на которых дежурят представители различных каллиграфических школ, готовые за умеренную плату выполнить на любом материале красивую надпись на тему павильона Ланьтин и поэтического праздника.

Приведем как пример стихотворение, сочиненное на церемонии «Пир у изогнутой воды» в павильоне Ланьтин (г. Шаосин, пров. Чжэцзян) и отобранное для выставки в апреле 2011 г.

曲水流觞景依然 世俗风情随事迁 今日兰亭非昔比 炎黄雅士谱新篇

цюйшуй люшан цзин и жань ши су фэнцин суй ши цянь цзинь жи ланьтин фэй си би янь хуан я ши пу синь пянь

Прелесть «пира у изогнутой воды» остается неизменной,

Но неизбежно меняются времена и нравы.

Нынешний Ланьтин уж не сравнится с прежним,

Но и сейчас мастера продолжают создавать новые шедевры.

(Пер. Т. Карповой и Е. Войтишек)

Наблюдения за поведением «человека культуры» вэньжэнь, за высокодуховными празднествами в соответствии с многовековой традицией приводят к размышлениям о судьбе современных представителей этого сообщества. Несомненно, в их развлечениях и способах организации досуга можно выделить явные признаки не только изысканного интеллектуального соперничества в области литературного творчества, всегда почитаемого на Востоке, но и игрового поведения, сознательно культивируемого в традиционных культурах Восточной Азии (см.: [Войтишек, 2011а; 2011б; 2011в]).

Однако среди китайских исследователей немало таких, кто весьма скептически оценивает судьбы и перспективы современных интеллектуалов вэньжэнь. По их мнению, за последние сто лет китайское общество прошло практически тысячелетний путь развития, учитывая глобальные изменения экономико-политического, культурного и технического характера. На долю образованного сословия пришлось немало трудностей, связанных с психологическим шоком последствий «культурной революции», во время которой китайская интеллигенция была почти уничтожена физически и раздавлена морально.

Так, по наблюдениям сычуаньского писателя Сунь Юйсяна [2010. C. 39], анализ модели поведения нынешних «людей культуры» свидетельствует о том, что они обычно не склонны к сотрудничеству, к работе в команде. Если в старину одиночество позволяло им уединиться и найти вдохновение внутри себя, то в наши дни неумение и нежелание общаться зачастую ведут к творческой деградации. Порой их боевой азарт и полемический задор направлены не на великие дела, а на мелкие распри и выяснение отношений внутри литературного сообщества. Кроме того, будучи сосредоточены на сохранении традиций в области гуманитарных наук и искусства, современным «людям культуры» все сложнее приспособиться к достижениям технического прогресса. В отличие от многосторонне одаренных «людей культуры» вэньжэнь в традиционном понимании, нынешние интеллектуалы чаще всего ведут узкопрофессиональную деятельность – способность к синтезу искусств на сегодняшний день практически утеряна.

Рис. 5 . Вылавливание чарки со священным вином в Ланьтин, 2011 г.

Вплоть до недавнего времени в Китае официально выделяли шесть современных представителей сообщества «людей культуры» вэньжэнь , что отразилось в устойчивой аббревиатуре 鲁 郭茅巴老曹 Лу – Го – Мао – Ба – Лао – Цао. Под этими фамильными знаками, известными любому китайцу, зашифрованы имена знаменитых писателей, ставших классиками литературы XX в.: Лу Синь (1881–1936), Го Можо (1892–1978), Мао Дунь (1896– 1981), Ба Цзинь (1904–2005), Лао Шэ (1899–1966) и Цао Юй (1910–1996). Будучи не только маститыми писателями, видными каллиграфами, но и талантливыми учеными, литературными критиками, авторитетными общественными деятелями, именно они олицетворяли энциклопедически образованных людей, сопоставимых с представителями традиционной когорты вэньжэнь . Но все они уже покинули этот мир, и перед китайским обществом как никогда остро встает закономерный вопрос о том, кто же дальше продолжит их традиции.

В связи с этим усилия современных китайских политических деятелей и руководителей разных уровней по сохранению и приумножению традиций достойны всяческого уважения. Ежегодные праздники литературы и каллиграфии в Павильоне Орхидей, с размахом проводимые в последние десятилетия в пров. Чжэцзян, как раз свидетельствуют о стремлении всего общества к возрождению национальных духовных ценностей и готовности самих интеллектуалов к поиску новых возможностей для своей реализации.

Переосмысление значения и роли традиционных интеллектуальных развлечений в рамках социально-психологических проблем настоящего времени служит одним из важных факторов духовного объединения всех поколений, а игровая культура способствует укреплению национального самосознания. Так или иначе, данное явление представляет большой интерес с точки зрения этнопсихологии и культурной антропологии, всестороннее изучение которого позволит выйти на новый уровень осмысления взаимосвязи традиций и инноваций в современном мире.

TRADITIONAL CALLIGRAPHY FESTIVAL AT THE ORCHID PAVILION AND THE DESTINIES OF MODERN CHINESE INTELLECTUALS