Традиционный взгляд на гендер в изобразительном искусстве на примере живописи В.И.Подкуйко

Автор: Крюков С.В.

Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp

Рубрика: Культурологические и философские исследования

Статья в выпуске: 1 (4), 2020 года.

Бесплатный доступ

Гендерный аспект в изобразительном искусстве рассмотрен на примере работ художника В.И. Подкуйко, автора женских портретов. Используя метод семиотического анализа Ролана Барта, определен комплекс высказываний, характерных для гендерного дискурса советского и постсоветского периода, в которые и под влиянием которых создавались рассматриваемые произведения. Сделан вывод об обоснованности традиционного взгляда на гендер в картинах Валерия Подкуйко как в денотативном, так и в коннотативном аспекте.

Живопись, семиотика, гендер, подкуйко, социология, художник, натурщица

Короткий адрес: https://sciup.org/147228606

IDR: 147228606 | УДК: 75

Текст научной статьи Традиционный взгляд на гендер в изобразительном искусстве на примере живописи В.И.Подкуйко

Задавшись целью раскрыть гендерную составляющую в изобразительном искусстве на примере произведений В.И. Подкуйко, проанализируем, из чего складывался соответствующий социальный конструкт художника. Как пишут в статье «Создание гендера» К. Уэст и Д. Зиммерман, «в отличие от пола <…> гендер достигаемый статус. Он конструируется психологическими, культурными и социальными средствами» [2, с. 192]. Какие же факторы могли повлиять и сформировать в конечном итоге гендерную модель, нашедшую отражение в творчестве В.И. Подкуйко? Художник родился в 1947 г., и его юность и зрелые годы пришлись на советскую эпоху. Общая культурная среда, гендерные образы которой диктовались во многом через кинематограф, давала такие примеры для подражания как разведчик (Николай Тихонов), ученый (Любовь Орлова) и т.д. Для людей творческих профессий был востребован нарратив европейской художественной жизни, импрессионистского Парижа, творчество разрешенных советской цензурой художников, таких, например, как П. Сезанн и П. Пикассо.

Стоит обратить внимание, что гендерный конструкт выглядит значительно «в меньшей степени «достигнутым статусом» в контексте <…> антропологических, психологических и социальных норм, таких как разделение труда, формирование гендерных идентичностей и социальное подчинение женщин по отношению к мужчинам» [2, с. 192]. В этой связи можно отметить недостаток свободы выбора и определенный автоматизм в формировании гендерного поля художника, что и проявилось в нарративной составляющей картин, где женщина изображается как часть этой патриархальной парадигмы, зачастую в жанре ню.

Ясно, что гендерные стереотипы не возникают из воздуха, «от природы», а диктуются общественными процессами, массовой культурой. Как отмечают К. Уэст и Д. Зиммерман, «гендер «создается» мужчинами и женщинами, чья компетентность как членов общества является залогом их деятельности по созданию гендера. Создание гендера (doing gender) включает в себя комплекс социально контролируемых действий (по восприятию, микрополитике и взаимодействию), целью которых является выражение мужской и женской «природы» [2, c. 193]. Рассматриваемый нарратив с художником и моделью подразумевает ситуацию, где автор, как правило, мужчина, воспевает в живописи женскую красоту.

Образно говоря, пол – это вечная призма, оптика культурных исканий цивилизации. Мишель Фуко, анализирующий аспект сексуальности и связанного с ней удовольствия в культуре, видит в обществе «обреченность на «выражение» пола» [8, c. 195]. И наиболее ярко гендерный опыт проявляется в искусстве. «В художественном творчестве сосредоточен концентрированный опыт поколений, содержится суть, квинтэссенция человеческих отношений, переживаний, мыслей и чувств, воплощается идеал прекрасного» [3, с. 126]. Об этом пишет И.В. Перельман в статье «Методология изучения искусства как области гендерных исследований». В то же время в эпоху постгуманизма и постмодернистского дискурса прежние идеалы зачастую лишаются «классического» звучания и приобретают дополнительные значения. И всегда в центре художественной проблематики и творческого поиска находится человек, если не формально, то незримо как автор – женщина или мужчина. Как отмечает В.И. Перельман, «искусство оказывается высокоорганизованной формой самоутверждения человека, утверждения его социальности. Это обстоятельство позволяет рассматривать искусство как область гендерной репрезентации» [3, с. 126]. В этом ключе на основе методологии Р. Барта будут рассмотрены произведения В.И. Подкуйко.

Основная часть

В работе «Гендерные аспекты репрезентации тела в современном искусстве» Н.Ю. Каменская отмечает, что «тело» – одно из ключевых понятий европейской культуры и художественной практики» [4, c. 224]. В.И. Подкуйко в своем творчестве постоянно обращается к изображению тела. В его работе с телесным заметны влияния различных художественных течений XX в., в русле которых переосмысливалось классическое наследие. В это время понятие «тела» «ускользает из зоны естественно-научного дискурса и становится инструментом философской мысли <…>, занятой деконструкцией античных, гуманистических и тоталитарных идеалов» [4, c. 224]. В изобразительном искусстве произошла соответствующая деконструкция, следы которой заметны и в рассматриваемых произведениях. При этом важно проследить, как гендер коррелирует с художественным образом, когда из-за разной степени изоморфизма меняется и сама телесность как визуально-нарративная составляющая произведения. Обратим внимание, что «гендер как «конечный», читаемый конструкт противопоставляется «бесконечному», не читаемому до конца образу» [9, c. 129].

В исследовании рассмотрен ряд работ, ограниченных одной темой – образ женщины. В.И. Подкуйко часто работает с обнаженной моделью. Как правило, на картине изображена женщина в непринужденной позе на кресле или на диване. Чтобы выявить комплекс высказываний в русле исследуемого дискурса, о котором пишет М. Фуко [8], применена система семиотического анализа, предложенная Р. Бартом [5].

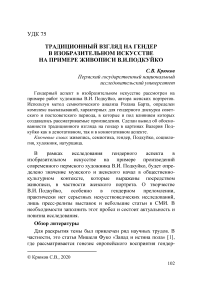

Рис. 1. В.И. Подкуйко «Прищур»

Проанализируем картину «Прищур» по системе Р. Барта в плане ее денотативного и коннотативного характера. В первом случае – это просто изображение обнаженной женщины, во втором – художественное произведение, выполненное в определенном стиле (близком к фовизму) и предназначенное для показа в публичном пространстве, украшения интерьера и т.д. В поле заданного дискурса такое коннотативное сообщение повышает гендерный статус изображенной женщины, которая оказалась достойной быть запечатлена художником. В то же время в плане «эстетизма», (также категория, предложенная Р. Бартом для семиотического анализа), художественная манера, (широкие мазки, свойственные корпусной живописи), не позволяют с документальной реалистической точностью утверждать, что это образ какой-то конкретной женщины. Фигура представлена несколько обобщенным образом, что позволяет включить в поле гендерного дискурса этого произведения и круг женщин – знакомых художника и просто зрителей, которые могут увидеть в 106

этой фигуре и себя, и кого-то из окружающих, что опять же влияет на модуляцию их социального конструкта, усиливает эту гендерную волну. Поза как часть семиотического анализа по Р. Барту сообщает настроение непринужденности, носит характер приглашающего жеста в мир интимного и телесного, изображенного в картине. При этом в дискурс вовлекаются все зрители, проявляющие к изображению как симпатию, так и антипатию, заключенную в русле их гендерной рефлексии. Это тем более актуально, так как М. Фуко [8] рекомендует рассматривать дискурс непосредственно здесь и сейчас, а не где-то у его неведомых истоков. В части объектов, еще одной составляющей семиотического анализа по Р. Барту, представлены диван, простыня, покрывало и подушка. Такой набор вкупе с обнаженной женщиной в непринужденной позе создает в поле гендерного дискурса данного произведения нарратив любовной сцены, в который вольно или невольно включается и созерцающий его зритель. В дальнейшем, после анализа еще ряда картин В.И. Подкуйко, будет выявлен синтаксис, который в рамках семиотического метода Р. Барта связывает эти визуальные сообщения в русле гендерного дискурса.

Картина «Дамочка в шляпе» созвучна предыдущей работе. В денотативном плане здесь также изображена сидящая обнаженная женщина. В коннотативном ключе картина передает зрителю заряд легкомысленности и праздности, свойственной атмосфере творческой мастерской. В плане эстетизма как части семиотического метода Р. Барта можно говорить об условности и обобщенности женского образа, портрете в жанре ню. Женский образ передан широкими мазками, решен в традициях модернизма. Художественное произведение здесь служит задачам эстетизации интимной стороны жизни, что напрямую связано с гендерным восприятием. Обнаженность модели усиливает суггестивный эффект вовлечения в мир частного и сокровенного. Объекты в картине создают мотив псевдотеатральной атмосферы. Фактурно смятая драпировка, на которой сидит задумавшаяся модель, шляпа – (единственный предмет из одежды), картина за спиной. Здесь вспоминается закулисный мир Тулуз-Лотрека, мир условной артистической вседозволенности, варьете, где зритель косвенно вовлекается в игру с легкомысленными ген- 107

дерными ролями. В рамках семиотического анализа по Р. Барту это называется когнитивной коннотацией.

Рис. 2. В.И. Подкуйко «Дамочка в шляпе»

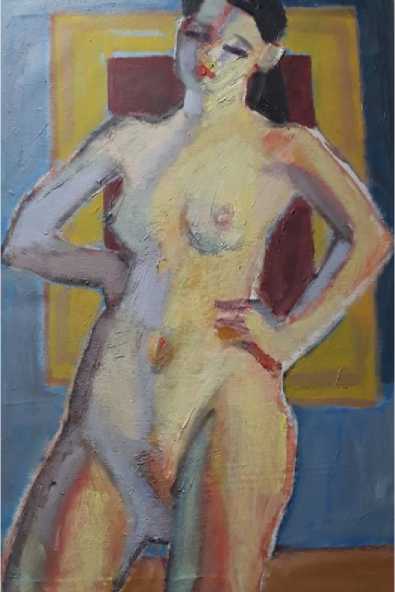

Гендерный дискурс в картине «Спортсменка» укладывается в советские представления о женской красоте, когда идеологически закамуфлированная сексуальность прочитывалась в образах артисток, как у художника А.И. Пименова, или спортсменок, как у А.Н. Самохвалова. И коннотативное сообщение является постмодернистским ответом на прежние советские образы, когда спортсменка предстает в картине уже без соответствующего контекста. В плане эстетизма по Р. Барту образ решен весьма условно, черты лица даны широкими мазками. Поза модели открытая, она несколько возвышается над зрителем из-за взятого художником ракурса и словно бы подавляет стоящего перед картиной своей мощной статной фигурой. Полузакрытые глаза модели говорят о некотором смущении, что соответствует роли и поведению гендерной модели. Из объектов – лишь картина за спиной позирующей. Р. Барт говорит и о «когнитивной» коннотации [5, c. 390]. В этом плане воображение зрителя может трактовать условно изображенные губы модели как «цветок страсти», а желтую раму на заднем плане как окно или портал в «мир чувственного». Такие символы и образы звучат в гендерном дискурсе как маркеры в программе поведения тех или иных социальных конструктов.

Рис. 3. В.И. Подкуйко «Спортсменка»

Рис. 4. В.И. Подкуйко. «Автопортрет»

В «Автопортрете» в плане гендерного дискурса важна поза модели. Художник сидит, по-хозяйски расставив руки, у него чеканный профиль, суровый взгляд. Коннотативно возникает образ царя, властного повелителя. Обнаженный вид мужчины, рассматриваемый в плане синтаксиса по Р. Барту вместе с предыдущими картинами, усиливает традиционный взгляд на гендер, когда мужчина, окруженный множеством женщин, являет собой пример силы, власти и успеха.

Вывод

Традиционный взгляд на гендер в творчестве художника В.И. Подкуйко был подтвержден с помощью семиотического анализа по методу Р. Барта [5] относительно гендерного дискурса в представлении М. Фуко [8]. Ряд портретов обнаженных женщин и автопортрет художника были рассмотрены в плане позы, окружающих объектов, дополнительных смыслов, возникающих при восприятии произведения в поле гендерного дис- курса. Результаты анализа говорят о гендерной модели патриархального общества в картинах В.И. Подкйко. Коннотативные образы, связанные с феминным и маскулинным аспектами, продиктованы гендерным дискурсом советской эпохи, постмодернистски переосмысленном в настоящее время. Формальный подход к сюжету и композиции вытесняет идеологию, сохраняя традиционную основу социальной модели – без гендерной деконструкции.

Список литературы Традиционный взгляд на гендер в изобразительном искусстве на примере живописи В.И.Подкуйко

- Фуко М. Запад и истина пола // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. C. 193-200.

- Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера // Хрестоматия феминистских текстов. СПб., 2000. C. 192-219.

- Перельман И.В. Методология изучения искусства как области гендерных исследований // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 9(35), ч. II. C. 126-131.

- Каменецкая Н.Ю. Гендерные аспекты репрезентации тела в современном искусстве // Вестник РГГУ. Серия "Философия. Социология. Искусствоведение". С 224-232.

- Барт Р. Фотографическое сообщение // Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. C. 378-392.

- Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2008. 480 с.

- Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX - начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. 488 с.

- Фуко М. Археология знания. СПб.: ИЦ "Гуманитарная Академия"; Университетская книга, 2004. 416 с.

- Мутер Р. Мировая живопись. Шедевры. Жанры. Направления. М.: Эксмо, 2010. 544 с.