Траектории лучей в радиально-градиентной среде

Автор: Курушина С.Е., Максимов В.В., Ратис Ю.Л.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Численные методы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 22, 2001 года.

Бесплатный доступ

Аналитические решения лучевого уравнения получены для радиально - градиентной среды с профилем показателя преломления, ограниченным членами четвертой и шестой степени расстояния от оптической оси в разложении показателя преломления в ряд.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058497

IDR: 14058497

Текст научной статьи Траектории лучей в радиально-градиентной среде

Для анализа оптических систем, содержащих элементы с радиально-градиентным профилем показателя преломления, необходимо знать представленное в аналитическом виде уравнение траектории луча, распространяющегося в такой среде.

Один из возможных способов аналитического решения лучевого уравнения состоит в представлении траектории луча в виде разложения по степеням расстояния z , измеренного вдоль оси симметрии профиля показателя преломления. Полученные на этой основе формулы представлены в работе [1]. Недостаток этого способа заключается в том, что при практических расчетах бесконечные ряды заменяются конечными суммами, в результате чего ход луча рассчитывается приближенно.

Другой способ основан на методе последовательных приближений. Этот способ был применен в работах [2, 3, 4] к радиально-градиентным средам с положительной оптической силой, и обобщен в работе [5] на среды как с положительной, так и отрицательной оптическими силами.

В данной работе предложен метод определения траектории луча в цилиндрической системе координат, позволяющий для среды заданной оптической силы найти координаты произвольной точки луча р (расстояние от оптической оси) и ф (полярный угол) в зависимости от расстояния z , измеренного вдоль оси симметрии профиля показателя преломления.

n = n 0 (1 - sign ( - n 1 ) T 1 р + TXT 2 р -

- sign ( - n 1) т 1 6 т 3 р 6 + ...), где

2 2 n 1

T 1 =-----

т 2 =

т 3 =

n 0

- f1 +

n 2 n 0

2 2

V

n 2 J

,

n 0 4 n 1 2

n 2

V

+ n 3 n 0 n 1

.

Ход луча будем описывать в цилиндрической полярной системе координат, ось Oz которой совпа-

дает с осью симметрии распределения показателя преломления.

Учитывая, что показатель преломления зависит только от координаты р , в выбранной системе координат лучевое уравнения принимает вид [6]

d ds

f do dф n -Л— e + р—~ e

V ds р ds ф

dz

+— e z ds

dn

=~re р , (5) а р

где e р , е ф , e z - единичные орты цилиндрической полярной системы координат. После преобразований [6] это уравнение можно представить в виде системы двух уравнений для компонент р и ф

Постановка задачи

Для среды с радиально-градиентным распределением показателя преломления его профиль определяется выражением:

а р dz

аф ар

eA n 2 ( р ) - в

z

V

2 А 1/2

z 2

р 2 J

n = Z n k р 2 k , к = 0

где р - расстояние от оптической оси системы. Тогда с учетом р 6 :

n = n о - sign ( - n 1 ) n 1 р 2 + n 2 р 4 + n 3 р 6 + ... (2)

Здесь

sign (-

' 1, ( n ! < 0 )

n 1 ) = 1 0,( n i = 0)

- 1, ( n 1 > 0 )

Если первый коэффициент радиального градиента n1< 0 , то среда обладает положительной оптической силой.

Квадрат показателя преломления может быть представлен в виде:

Р -Чр) - в

р

2 V1/2

V

z 2

р 2 J

где величины

P z = n ( р )cos Y = n ( P о )cos / 0 (7)

Р ф = n ( р ) ^ sin у cos ф = n ( р 0^ р 0 sin / 0 cos ф 0 ( являются инвариантами в радиально-градиентной среде. Углы у и ф показаны на рис. 1. Величина P z представляет собой оптический направляющий косинус луча относительно оси Oz.

Точка входа луча в неоднородную среду характеризуется величинами р 0 и ф 0 .

Таким образом, задача определения траектории луча, распространяющегося в радиально-градиентной среде с профилем показателя преломления, ограниченным членами четвертой и шестой степени расстояния от оптической оси в разложении показателя преломления в ряд, сводится к решению системы дифференциальных уравнений (6) с учетом выражения (4) при заданных начальных условиях.

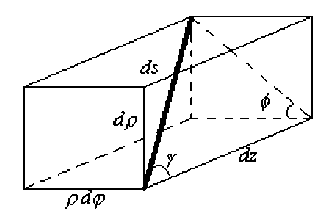

Рис. 1. Разложение элемента длины луча на компоненты

Решение дифференциального уравнения (12) зависит от вида корней уравнения n 3 + Р П + 1 = о . Дискриминант этого уравнения D определяется выражением [9]:

D = f p 1 + 1 1 =

I 3 J 1 2 J

= ( n о2 - P z 2)2 [ 4 т 2 ( n о2

-

4*27 n о 6 т 12 т 4

P z 2) - n о2 I

+

. (14)

Анализ траекторий лучей

1. Квадрат показателя преломления ограничен р Запишем первое из уравнений системы (6) для случая, когда n2 = n0(1 - sign-и1)т2 р2 + рт2р4): (8)

d p 1 . 2 „ 2 2 2 2,

= ~(nо - Pz - sign(-ni)nот1Р + dz Pz

24 4

+ n о т тг Р

22 2 22 2 2 2

+ n о т 1 Р ф [ 27 т 1 т 2 Р ф + 4 n о ± 18 т 2 ( n о - 4*27 n 6 т 12 т 4

а) Кубическое уравнение имеет действительные корни , если D < о и p < 0 [9]. Положим

в Ф ) 1/2 Р Р

R = ( signq ) 4p\

3 . (15)

cos Y = —q—

2 R 3

Тогда действительные корни определяются выражениями [9]:

При n 1 >0 , когда среда обладает отрицательной оптической силой, - sign ( - n 1) n 2 т 2 = n 2 т 2 , что далее в формулах соответствует верхнему знаку.

В случае n1 < 0 среда обладает положительной оптической силой, - sign ( - n 1) n 2 т 2 = - n 2 т 2 , что далее в формулах соответствует нижнему знаку.

После замены р 2 = 5 получим

Y

П 1 = - 2 R cos—

/Г 2n)

n = -2R cosl

-

2 L 3 3 J

' Y 4 n 1

n = -2 R cosl

-

3 ( 33

Для многочлена

d5- — 2 4 .3 + 2 2.2

, = „ ( n 0 т1 т 2 5 ± n 0 т1 5 + dz Pz

+ ( n о2 - P z *5 - Р ф 2) 1/2

3 ± 1 5 2 + ( n о P z ) 5 _ Рф

± 2 5 2 4 5 2 4

т 1 т 2 n о т 1 т 2 n о т 1 т 2

действительные корни определяются следующим образом

Приведем кубический многочлен к каноническому виду

d5 = 2nот1 (53 ± 1

dz Pz

(n о - Р z 2 ) . _ РфХ1/2

2 _ 4 „ 52г n о т1 т 2 n о т1 т 2

и сделаем замену переменных [9]

П = 5 ± 1/3 т 2 т 2 ; d n = d 5 •

Для кубического многочлена получим приведенное выражение. Тогда

d n 2 n о т \ 44 з 1/2

— =----„----- VI + Р П + q ) , (12)

dz Pz где

-

5 1 = П 1 +т^ = - 2 R cosv+т^

3 т 1 т 2 3 3 т 1 т 2

1 (Y1

-

52 = П2 + = -2 R Чт + 2П\ + Т^.

3 т 1 т 2 L 3 3 J 3 т 1 т 2

. _ _ 1 _ fY 4 п \_ 1

-

5 3 = n 3 + = - 2 R cos l ■ I + —2—

3 т 1 т 2 L 3 3 J 3 т 1 т 2

Обозначим наименьший из корней 5 через а , средний по величине - через р , а наибольший по величине - у . Тогда уравнение (11) можно переписать следующим образом:

d 5 = 2^442- (( 5 - « )( 5 - Ф ). 5 - Y F. (19)

dz P z

После разделения переменных получим:

3( n о2 - P z 2 ) т 2 - n о2

3 n о т 1 т 2

2 2 2 22 2

± 2 n о + 9 т 2 ( n о - P z ) - 27 т 1 т 2 Р ф

27 n о2 т 6 т 22

________ d5 ________

4 ( 5 - а Х 5 - Р )( 5 - Y )

2 n о т 12

P z

т - 2

dz .

В левой части этого уравнения под знаком корня должна стоять положительная величина, т. е. выражение (17) должно быть > о. Это условие выполняется для интервалов:

1. а < 5 < в и

2. у < § .

Рассмотрим решения системы (6) для каждого из этих интервалов.

1. a < § < в .

Для решения уравнения (20) введем новую переменную ф по правилу [7]

При такой замене уравнение (20) приводится к виду (22) с модулем интеграла k , определенным в (23). Однако величины u и u 0 здесь определяются так

u 0

= arcsin

P о2 - Y

P о2 - в

§ = a + ( в - a ) sin 2 ф . (21)

г = arcsin

После несложных преобразований из уравнения (20) можно получить:

2 г dф 2 noт 4тх f / 0V 2 (z -z0),(22)

4 y - a г oV1 - k 2sin2 Ф

P 2

P 2

- Y

- в

Решение уравнения (20) имеет теперь более сложный вид, чем (25):

Y - Р $п

n о т 1

4т 2 ( Y - a )

где

P 2

P z

( z

-

z о + z' )

k 2 = p a

Y - a 0 < k 2 < 1

cn 2

n о Г 2 -J Т 2 ( Y - a ) ,

------------------( z - z о + z )

Р z

.

u 0 u

= arcsin

p o - a в - a

arcsin

P

-

в

- a

В результате, после интегрирования выражения (22), получим:

Здесь z' имеет такой же вид, как в (24), но и0 нужно брать из (28), cn в - эллиптическая функция Якоби, называемая косинусом амплитуды [8].

Зависимость полярного угла от расстояния от оптической оси определяется из второго уравнения системы (6) при помощи замены (27) и представляет собой комбинацию эллиптических интегралов первого и третьего рода:

n oT\ 4T 2( Y - a ) (

F ( г , k ) = ------------- ( z - z 0 + z )

z ,= P z F ( г o , k )

n 0 T 2 4T 2( Y - a )

вф (n + 1) А ф = фо +-----2 / / П(г,n,k)- nnот1 -Т2 (Y - a)Y

РФ

. (30)

nn о т \ 4 т 2 ( Y - a ) Y

F ( г , k ) + ф

В выражении (30) параметр интеграла n = - Py , величины и и и0 определены в (28),

Здесь F ( u , k )- неполный нормальный эллиптический интеграл первого рода [8]. После обращения интеграла (24) окончательно получим:

p 2 = a + ( P - a ) sn 2

n о т 1 4T 2( Y - a )( „

--------------( z - z o + z )

Pz

, (25)

sn в - эллиптическая функция Якоби, называемая синусом амплитуды [8].

Определим теперь зависимость полярного угла ф от расстояния p из второго уравнения системы (6). Проведя преобразования, аналогичные указанным выше, несложно получить следующее выражение:

ф = ф о +---- 2 , ф [ П ( г , n , k ) -П ( г о , n , k ) ] ,(26)

nот1 4Т2 (Y - aР где параметр интеграла n = Р—— , п(м, n, k) - не-a полный нормальный эллиптический интеграл в форме Лежандра третьего рода [8], остальные величины определены в (23).

2. Рассмотрим второй интервал у < § • В этом случае для решения уравнения (20) необходимо сделать замену переменных [7]

§ = y - в sin 2 ф 1 - sin 2 ф

.

вф (n + 1) A ф =--2 , , п(го , n, k) + nn о Tif 2 (Y - a )Y (31)

+------2 в ф, x F ( " о , k )

nn о Т 1 2 ( Y - a ) Y

Таким образом, если многочлен (17) имеет дей- ствительные корни, то решениями системы уравнений (6) являются выражения (25,26) и (29,30).

-

б) Кубическое уравнение имеет два комплексных корня и один действительный , если D > о и p < 0 или p > 0 [9]. Корни приведенного многочлена третьей степени представлены в таблице 1.

Обозначим действительный корень многочлена (17)

-

§ 1 = П 1 +----- у = a .

3 т 2 т {

Тогда

, 3+ 1 у 2 , ( n о 2 -в z 2) , РФ2 =

S — 2 ^ + 2 4 ^ 2 4

Т 1 Т 2 n о Т 1 Т 2 n о Т 1 Т 2

= (^-а)(^2 + х^ + ст), где (^2 + %^ + ст) - трехчлен с вещественными коэффициентами всегда остается положительным при вещественных §. Коэффициенты с и % можно найти из таб. 1. Интервал a < § соответствует положи - тельным значениям выражения (17).

Таблица 1

|

p<0 и D>0 |

p>0 |

|

( signq ) p R =-------- 3 ch ^ = 2 R 3 |

( signq ) p R =-------- 3 sh T = -9— 2 R 3 |

|

Действительные корни |

|

|

T П 1 = —2 Rch — |

, T П 1 = —2 Rsh у |

|

Мнимые корни |

|

|

T T П 2 = Rch — + i \3 Rsh — |

T T n = Rsh + i V3 Rch — 23 3 |

|

n = Rch — — i V3 Rsh — 33 3 |

_ , T , T П 3 = Rsh у — i 73 Rch у |

Чтобы проинтегрировать уравнения (6) введем новую переменную [7] по правилу:

S = а + Vа2 + %а + оtg2 ф. (32)

В результате после преобразований из уравнения (20) получим:

1 г d ф =

( а 2 +ха+ст)14 u 0 V 1 - к 2 sin 2 ф

в z

( z — z 0 )

,

где

ф = ф0 + е(1—b) I1(и) + еР (и, к) — ф;

в ф

е =;

14 12

2n0т1^т2 (а + ха + о) (а — (а + ха + о) )

а + (а + ха + о)

-

b= ;

-

а — (а + ха+о)

-

I,(и) =——П(и,^,к | +

-

1V ’ ь 2 — 1 V ь 2 — 1 J

-

1 , V1—b2A + к^к'2 + b2к2 sin и

- +ln

-

2 ^(1—b2)(к '2 + b2 к2) [ V1—b2A — к^к '2 + b2 к2 sin и ф = е(1—b) I1 (и 0) + еР (и 0, к),

k 2

0 < к

(

1 —

V

< 1

а ■ х 2

A = 4 1 — к 2 sin2 и , к ' 2 = 1 — к 2.

и 0 = 2 arcsin

________Р 2 —а

Р 0 - а + 4 (а2 + ха + ст )

Величины k, u, u0 определены в (34).

Таким образом, если многочлен (17) имеет два комплексных корня и один действительный, то решением системы уравнений (6) являются выражения (35,36) с учетом (34).

и = 2 arcsin

Р 2

Р 2

— а +

V (а2 + ха + ст)

2. Квадрат показателя преломления ограничен р6 Рассмотрим решения системы уравнений (6),

Далее, проинтегрировав уравнение (33), окончательно определим зависимость

если квадрат показателя преломления задан выражением (4).

Сделав замену переменных р 2 = ^ , уравнения

(6) можно переписать так:

z — z 0 + z')]) + а,

d z = 2 n0 4 T 4

dz P z

J^_ ^3

Ч T з

± 4- s2 +

T 1 T 3

2 n от2 J^ (а2 +ха

о =----—----- в z z ,= в zF (и 0, к)

2 n 0т2 4^2 (а2 +хс

,

( n 0 — p z 2) г _ Р Ф \ 12

2 6 S 2 6 )

n 0 T 1 T 3 n 0 T 1 T 3

Ввиду громоздкости преобразований при определении зависимости полярного угла ф от р , здесь приведен окончательный результат:

|ф = P:_ (±^4+^3 ± ^2 + dS 2 n 0т1Цт 3 ^ т1т 3 T1T3

( n 0 — P z 2) К _ РФ A — 12

2 6 S 2 6 )

n 0 T 1 T 3 n 0 T 1 T 3

Решение системы уравнений (37) зависит от вида корней многочлена четвертой степени. Определим корни 5 -

Преобразуем многочлен четвертой степени к приведенному виду. Для этого введем переменную П = 5 ± т 2/ 4 Тх т 3 [9]. В результате получим

± 5 * + 2 53 ±

Т 1 т 3

( n 2 - P z ) в 2

+ 2 6 5 - 2 6

n 0 Т 1 Т 3 n 0 Т 1 Т 3

= ±п * + рп2 + qn + r где р=

+ 3 т 2 ± 8 т 3 8 т * т 2

23 2 2 22

n 0 i.2 4-I 2 n о 1 3 TOl 3 ( n о

8 n 0 т 1 т 3

42 22 2 2 2232

т т 2 ^n о — IVL 2 n о I 3 tuи+и 2 т 3 ( n о р z ) _)ит т 3 Р ф

256 n 2 т 8 т *

Вид решения уравнения

± п * + рп2 + qn + r = о зависит от вида решения его кубической резольвенты:

z 3 ± 2 pz 2 + ( р 2 + * r ) z - q 2 - о. (*о)

Запишем для (40) приведенное уравнение:

у 3 + р'у + q' = о;

, + 12 r - р 2

р = —3—;

, = + 2 р 3 + 72 рг - 27 q2

q = 27

При этом знаки перед радикалами zi выбирают так, чтобы р/р/ = - q .

Если корни уравнения (40) действительны и положительны, то уравнение

± п 4 + р п 2+ q n + r = о (**)

имеет 4 действительных корня. Если (40) имеет положительный действительный и два отрицательных действительных корня, то (44) имеет две пары комплексно сопряженных корней. Если (40) имеет один действительный и два комплексно сопряженных корня, то (44) имеет два действительных и два комплексно сопряженных корня.

Для уравнения

± 5* + Т-5 3 ±4- 5 2 + ( n о22 - в 2) 5 - 4^67- = о (45) Т 1 Т 3 Т 1 Т 3 n о Т 1 Т 3 n о Т 1 Т 3

2 корни определяются так: 5 i = Л г + т 2 / * Т 1 т 3 ( i =1,2,3,4 ).

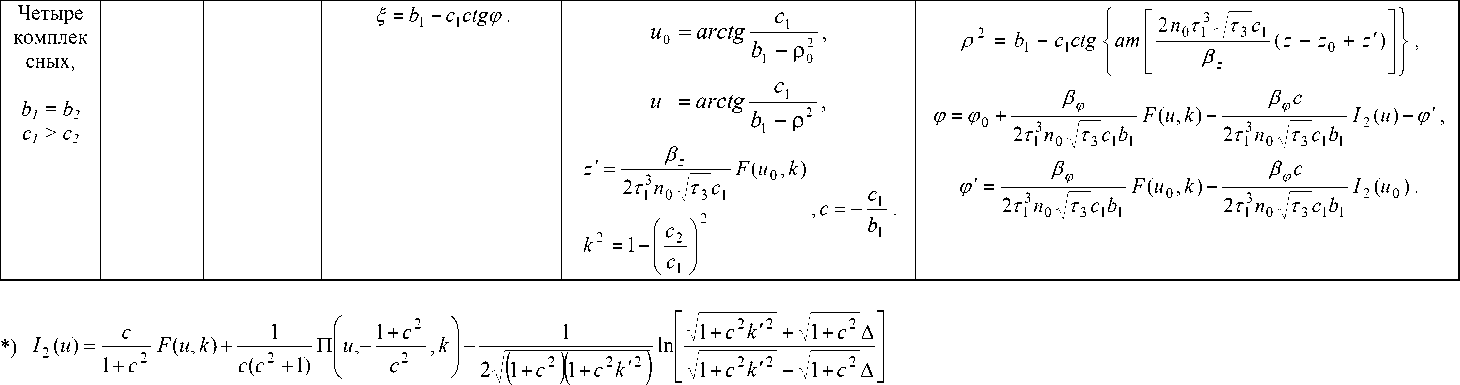

В зависимости от коэффициента при старшем члене, вида корней 5 i и интервалов, на которых (38) > о, в таблице 2 приведены необходимые для решения системы (6) замены переменных [7] и полученные зависимости p (z) и ф ( р ) .

В таб. 2 используются следующие обозначения. Для случая, когда все корни многочлена (38) вещественны, эти корни обозначены: а , в , у , 5 , причем предполагается, что а < в < Y < 5 В случае, когда (38) имеет два вещественных и пару комплексных корней, у < 5 являются вещественными корнями, а комплексные корни заданы выражением b0 ± i c o ( с0 > 0 ). В случае, когда (38) имеет две пары комплексно сопряженных корней, эти корни имеют вид b i ± i C i ( C i > 0 ), b 2 ± i C 2 ( C 2 > 0 ), b i > b 2 .

Кроме того, в таб. 2 использованы вспомогательные величины:

Дискриминант приведенного уравнения для кубической резольвенты D = ( р' / 3 ) 3 + ( q' / 2 ) 2 . Если D <0 ир <0 , корни действительные и имеют вид:

_5 - b о Y - b о .

tg 0 1 = --------- , tg У 2 = -------- ;

c 0 c 0

( signq' ) Лр

R =---------- cos Т = -q-T-2R3

V у, = -2 R cos у,

'Т 2 л)

у 2 =- 2 R cos l у + у I ,

V = tg

- 0 1

tg

0 2 + 0 1

2;

tg 0 3 = cT+CT , tg 0 * b 1 - b 2

c 1 - c 2 ; b 1 - b 2

'Т *л) у 3 =- 2 R cos l у + у I ,

Если р' <0 и D '>0 или р' >0 корни могут быть определены из таб. 1 , в которой величины p и q нужно заменить на р' и q'.

z{ = y i + 2 р / 3 - корни кубической резольвенты (40).

Приведенный многочлен четвертой степени в (38) имеет следующие корни [9]:

9 0 cos 0

tg 2 5 = 3

2 cos 0 *

Вид интеграла I1(u) определен в (36).

Таблица 2 составлена с учетом работ [7, 8].

п 1 =(V z T + V z / + V z /) / 2;

п 2 =(V z T - V z / - V z /)/2;

п 3 = (- V z T + V z / - V z /)/ 2;

п * = ( - V z / - V z / + V z /) / 2.

Заключение

В выражениях (25, 26), (29, 30), (35, 36) и таб. 2 представлены в аналитическом виде уравнения траекторий лучей, распространяющих в радиальноградиентной среде с профилем показателя преломления (4). Эти выражения имеют достаточно простой вид и могут быть легко разложены в ряд по заданному параметру.

С учетом формулы (7) полученные выражения дают возможность при любых начальных параметрах определить высоту и наклон луча в произвольной точке траектории.

|

Зависимости р (z) и ф (р) для профиля показателя преломления, заданного выражением (4) |

||||||

|

Нули (38) |

Коэфф. при старшем члене |

Интервал |

Замена переменных |

Выражения для u , u0, к2, z ' , n; b ,с - вспомогательные величины |

P (z), ф ( Р ) |

|

|

Четыре вещественных. |

+1 |

^ < а или 8 <^ |

^ _ 8 ( у-а ) -у ( 8-а )&1П ф ( у-а ) - ( 8 - а ^П ф |

■ /( ро - 8 )(у - а ) un _ arcsin —0---------- V ( Р о - Y )( 8 - а ) . /( Р 2 - 8 )( у - а ) u _ arcsin —z---------- У ( р 2 - у )( 8 - а ) z' _----- з / P z F' ( u о , k ) n 0 Ч 4T 3( Y - а )( 8 - в ) k 2 _ ( 8 - а )( у - в ) ( Y - а )( 8 - в ) у ( а - 8 ) n _ 8 ( Y - а ) |

8 ( у - а ) - y ( 8 - а ) sn2 о 2 - |

n 0 т 3, Ну - а >( 8 - в > (_ , .) _ в 2 0 _ |

|

р - ( Y - а ) - ( 8 - а ) sn 2 в ф Ф _ Ф 0 + ;. Г” n 0 т 1 8Нт 3 в ф +3 /---------------- n 0 Т 1 /4Т 3( Y - а )(с в ф ( Y - ф n0Т1 8у4т 3( Y - в ф + 3 1----------------- n 0ЧУ4Т 3( Y - а )(< |

n 0 Т 1 4Т 3( У - а )( 8 - в )/ ’ ( z z fi + z ) в 2 ° J ( Y - 8 ) и -------------------Hl u , n , к ) + ( у - а )( 8 - в ) F ( u , к ) - ф' У - в ) 8 ) ------------П( u 0, n , к ) + а )( 8 - в ) ------- F ( u 0, к ) У - в ) |

|||||

|

в < £ < Y |

^ в-а ) -Ру - в ^пП ф ( у-а ) - ( у - 3 )sin Ф |

■ /( р 0 - в )( y - а ) u0 _ arcsin „ —0------------ ( р 2 - а )( Y - в ) |

в ( Y - а ) - а ( y - в ) sn |

2 n 0 Т 1 4Т3 ( У - а )( 8 - в )/ п " ( z z fi + z ) _ в z 0 |

||

|

. /( Р 2 - в )( Y - а ) u _ arcsin —z---------- \ ( р 2 - а )( y - в ) z' _--- 3 , в =F ( u о , k ) n o T i 3 4T 3( Y - а )( 8 - в ) k 2 _ ( 8 - а )( y - в ) ( Y - а )( 8 - в ) n _ а ( в - Y ) П в ( у - а ) |

р ( Y - а ) - ( Y - в ) sn 2 1 в ф ф _ ф 0 + 3 „ г n 0 т 1 ав4т 3 в ф +3 /---------------- n 0 Т 1°Р3( у - а )(< , вф ( а - ф = 3 /------- n 0 т 1 ав4т 3 ( У - в ф +3 /---------------- n 0 Т 1 °Р ( У - а )(< |

n 0 Т4Т 3( У - а )( 8 - в )/ ( z - z n + z ) в z 0 J ( а - в ) n П ( u , n , к ) + ( у - а )( 8 - в ) F ( u , к ) - ф' ? - в ) в ) ------------n( u 0, n , к ) + а )( 8 - в ) ------- F ( u 0, к ) ? - в ) |

||||

|

-1 |

a < £ < p |

^ a ( 3 - p ) +3Р-а ^ х П ф ( 3 - в ) + ( e — a )sii2 ф |

. ( p 2 - a )( 3 - в ) un = arcsin —0— V ( 3 - p^(в - a ) |

a ( 3 - в ) + 3 ( в - a ) sn 2 |

2 n 0 T 1 J T 3 ( Y - a )( 3 - в ) , n [ p ._ (z - z 0 + z ) |

|

|

. ( p 2 - a )( 3 - в ) |

p ( 3 - в ) - ( в - a ) sn 2 в ф Ф = Ф o + ; n o T i ao ^ c з в ф + 3. n 0 T\3PT з ( Y - a X ° , вф ( 3 - ф = . — n 0 T i a3pT ( Y - в ф + 3. ,------- n 0 T 1 3 T 3 ( Y - a )( 3 |

n 0 T 3, V 3 ^ - a >( ° - в > (_ _ - в 2 J 3 - a ) , . П ( u , n , k ) + ( Y - a )( 3 - в ) F ( u , k ) - ф'

------------П( u 0, n , k ) + a )( 3 - в ) ---F ( u 0 , k )

|

||||

|

u arcsin \ ( 3 - p 2)( в - a ) z = 3 ------ z-----------F ( u o , k ) n 0 T Цт 3( Y - a )( 3 - в ) k 2 = ( в - a )( 3 - y ) ( Y - a )( 3 - в ) 3 ( в - a ) n = a ( 3 - в ) |

||||||

|

Y < ^ < 5 |

. Y ( 3 - в ) - в ( 3 - Y )siI0 Ф ( 3 - в ) - ( 3 - y )sit2 ф |

■ ( P 2 - Y )( 3 - в ) un = arcsin —0- V ( P o 2 - в )( 3 - Y ) |

Y ( 3 - в ) - в ( 3 - Y ) sn |

n 0 T i -My - a )( 3 - в ). . „ ( z z 0 + z ) L в z |

||

|

. ( p 2 - y )( 3 - в ) u = arcsin —z---------- ( p 2 - в )( 3 - Y ) z = 3 ,------ z------------F ( u o , k ) n 0 T -^ 3( Y - a )( 3 - в ) k 2 = ( в - a )( 3 - Y ) ( Y - a )( 3 - в ) n = Y ( 3 - в ) |

P - ( 3 - в ) - ( 3 - Y ) sn 2 в ф ф = ф 0 + 3 R r- n 0 Т 1 УвРТ 3 в ф + 3 /--------------- n 0 T 1 Л л/ Т 3 ( Y - a )(< , в ф ( в - ф = 3 „ n 0 T 1 Y(iPT 3 ( Y - в ф + 3 „ w n 0 T i Лт 3 ( Y - a )(< |

n 0 T 1 3V T 3 ( Y - a )( 3 - в ), -----1------------------( z - z n + z ) в 2 J в - Y ) ,3 П ( u , n , k ) + ( Y - a )( 3 - в ) F ( u , k ) - ф'

a )( 3 - в ) n( u °" n ' k ) + 3 - в ) F ( u 0, k ) |

|

Два вещест-венных и два комплек сных |

+1 |

3 < £ или 5 < Y |

t 2 ф — cos 9 1 ( 5-^ ) , g 2 cos 9 2( ^-Y ) , 3 + у 3 - у v - cos ф % — , 2 2 1 - v cos ф |

9 1 - 9 2 - |

острый , тупой , |

cos 0 3 - Y ----’ tg cos 0 2 1 |

1 2 am |

2 c 0 n 0 Т 1 3 3^3 , , ( z z 0 + z ) ^ P z ( - cos 0 1cos 0 2 ) 1 4 |

||||||

|

u 0 — 2 arctg u — 2 arctg z, — P z ( ~ cos 9 1 2 c 0 n 0 T 2 91 - 9 k — sin —--- 2 b — 3± ( 3 - |

cos 9 1 ( 5-p 2 ) cos 9 2( p 0 -Y )’ |

Р _ cos 0 2 2 1 + л tg cos 0 1 |

1 f am 2 |

2 c 0 n 0 T\ y„3 ( J ( z z 0 + z ) P z ( - cos 0 1 cos 0 2) 12 J |

||||||||||

|

cos 9 1 ( 5-p 2) cos 9 2 ( p 2 -y)’ cos 9 2 )12 3 2 F ( u 0, k ), 1 VT 3 2 ,

|

Р ф ( - cos 0 1 cos 0 2) V2 ( 1 + b v ) Ф — ф 0 + з , I1 1( u ) c 0 n 0 Т 1 J Т 3 [ ( 3 - Y ) - v ( 3 + Y ) J P„ ( - cos 0 1 cos 0 2 )12 v ф r 1 ---------------3 F ( u , k ) c 0 n 0 T 1 ЦТ 3 [ ( 3 - Y ) - v ( 3 + Y ) J , Р ф ( - cos 0 1 co s 0 2) V 2( 1 + b v ) ф — + __ 1 1 ( u 0 ) C 0 n 0 Т 1 4T 3 [ ( 3 - Y ) - v ( 3 + Y ) J P„ ( - cos 0 , cos 0 ) 12 v

|

|||||||||||||

|

-1 |

У < ^ < 3 |

0 1 , 0 2 - острые . |

Вид решения такой же, как в случае 3 < ^ или е , ( - cos 0 cos 0 2 ) 12 ^ < y , с учетом замены множителя ----- 1----24— c 0 на множитель - ( cos 0 1cos 0 2)/ . c 0 |

|||||||||||

|

Четыре комплек сных, b 1 > b 2 |

1 |

- ^ < £ < ю |

f 0 + 0 ) ^ — b 1 + c 1 tg ф + 2 1 |

0 3 , 0 4 u 0 — arctg u — arctg |

0 5 /2 - fp 0 - b ' |

острые. 9 3 +9 4 |

2 Р — b 1 + C 1 tg |

am |

[ 2 n „3, R f 4 c 2 I1’ + 1 |

0 3 + 0 4 + 2 |

1 |

|||

|

( z zn 1 z ) P z l cos 0 5 J 0 12 |

||||||||||||||

|

l c 1 4 fp 2 - b 1 |

2 ’ 9 3 +9 4 |

|||||||||||||

|

c, |

2 ’ |

в ф f cos 9 з ] f^J9 3 +9 4 i |

J -1 ‘Ч u ) - |

|||||||||||

|

1 , в (cos 0 ) 12 z — 3 1/2 F ( u 0, k ) 2 n 0 Т 1 4 3 3 ( c 1 c 2 ) k 2 — sin 2 0 5 , 03 + 0 4 b 1 + c 1 tg 2 c — , 0 3 + 0 4 . c 1 b 1 tg 2 |

2 n 0 ф —Ф 0 + вф |

т 3 тг ; i c 1 c 2 4 ci 2 л 9 +9 c 1 b 1 tg 2 f cos 9 5 Y2 f 9 3 +9 4 i |

||||||||||||

|

3 2 n 0 T1VT 3 c 1 |

cc g 2 l 1’ F ( u , k ) ф' - - b . tg 9- 3^ |

|||||||||||||

k ' , \ - определены в (36).